Союз горных инженеров. Информационный портал, посвященный добыче угля, руды и прочих полезных ископаемых.

Алмаз

АЛМАЗ (тюрк. алмас, от греч. adamas — несокрушимый, непобедимый * а. diamond; н. Diamant; ф. diamant; и. diamante) — минерал, кристаллическая кубическая модификация самородного углерода.

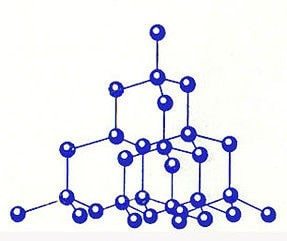

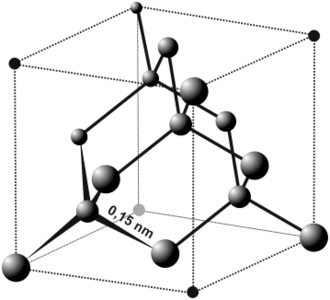

Структура алмаза. Элементарная ячейка пространственной кристаллической решётки алмаза представляет собой гранецентрированный куб с 4 дополнительными атомами, расположенными внутри куба (рис.).

Размер ребра элементарной ячейки а0 = 0,357 нм (при t = 25°С и Р = 1 атм). Кратчайшее расстояние между двумя соседними атомами С = 0,154 нм. Атомы углерода в структуре алмаза образуют прочные ковалентные связи, направленные под углом 109°28′ относительно друг друга, благодаря чему алмаз — самое твёрдое из известных в природе веществ. В зонной структуре алмаза ширина запрещённой зоны для невертикальных переходов равна 5,5 эВ, для вертикальных — 7,3 эВ, ширина валентной зоны 20 эВ. Подвижность электронов mn = 0,18 м 2 /В•с, дырок mr = 0,15 м 2 /В•с.

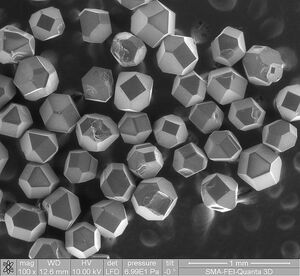

Морфология алмаза. Кристаллы алмаза имеют форму октаэдра, ромбододекаэдра, куба и тетраэдра с гладкими и пластинчато-ступенчатыми гранями или округлыми поверхностями, на которых развиты разнообразные акцессории. Характерны уплощённые, удлинённые и сложноискажённые кристаллы простой и комбинированной форм, двойники срастания и прорастания по шпинелевому закону, параллельные и произвольно ориентированные сростки. Разновидности алмаза представляют собой поликристаллические образования: борт — сростки многочисленных мелких огранённых кристаллов и зёрен неправильной формы, серого и чёрного цвета; баллас — сферолиты радиально-лучистого строения; карбонадо — скрытокристаллические, плотные, с эмалевидное поверхностью или шлакоподобные пористые образования, состоящие преимущественно из субмикроскопических (около 20 мкм) зёрен алмаза, тесно сросшихся друг с другом. Размер природных алмазов колеблется от микроскопических зёрен до весьма крупных кристаллов массой в сотни и тысячи карат (1 карат = 0,2 г). Масса добываемых алмазов обычно 0,1-1,0 карат; крупные кристаллы (свыше 100 карат) встречаются редко. В таблице приведены крупнейшие в мире алмазы, извлечённые из недр.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ПРОТИВ АЛМАЗА 1600$

Реклама

Химический состав. В алмазе присутствуют примеси Si, Al, Mg, Ca, Na, Ba, Mn, Fe, Cr, Ti, В номером. С помощью а-частиц радиоизотопных Н, N, О, Ar и других элементов. Азот является главной примесью, оказывающей большое влияние на физические свойства алмаза. Кристаллы алмаза, непрозрачные к ультрафиолетовому излучению, называются алмазом I типа; все остальные относятся к типу II. Содержание азота в подавляющем большинстве кристаллов алмаза, относящихся к типу I, составляет около 0,25%. Реже встречаются безазотные алмазы, относящиеся к типу II, в которых примесь азота не превышает 0,001%. Азот изоморфно входит в структуру алмаза и образует самостоятельно или в совокупности со структурными дефектами (вакансиями, дислокациями) центры, ответственные за окраску, люминесценцию, поглощение в ультрафиолетовой, оптической, инфракрасной и микроволновой областях, характер рассеивания рентгеновских лучей и др.

Физические свойства. Алмазы могут быть бесцветными или с едва заметным цветовым оттенком, а также в различной степени ясно окрашенными в жёлтый, коричневый, розовато-лиловый, зелёный, голубой, синий, молочно-белый и серый (до чёрного) цвета. При облучении заряжёнными частицами алмаз приобретает зелёный или голубой цвет. Обратный процесс — превращение окрашенного алмаза в бесцветный — до сих пор не удалось провести. Для алмаза характерны сильный блеск, высокий показатель преломления (n = 2,417) и сильно выраженный эффект дисперсии (0,063), что обуславливает разноцветную игру света в бриллиантах. Как правило, в кристаллах алмаза проявляется аномальное двулучепреломление из-за напряжений, возникающих в связи со структурными дефектами и включениями. Кристаллы алмаза прозрачны, полупрозрачны или непрозрачны в зависимости от насыщенности микроскопическими включениями графита, других минералов и газово-жидких вакуолей. При освещении ультрафиолетовыми лучами значительная часть прозрачных и полупрозрачных кристаллов алмаза люминесцирует синим, голубым и реже жёлтым, жёлто-зелёным, оранжевым, розовым и красным цветами. Кристаллы алмаза (за редким исключением) люминесцируют под действием рентгеновских лучей. Свечение алмаза возбуждается катодными лучами и при бомбардировке быстрыми частицами. После снятия возбуждения часто наблюдается послесвечение различной длительности (фосфоресценция). В алмазе проявляется также электро-, трибе- и термолюминесценция.

Алмаз как самое твёрдое вещество в природе используется в разнообразных инструментах для распиловки, сверления и обработки всех других материалов. Относительная твёрдость по шкале Mоcca 10, максимальная абсолютная микротвёрдость, измеренная индентором на грани (111), 0,1 ТПа. Твёрдость алмаза на различных кристаллографических гранях не одинакова; наиболее твёрдой является октаэдрическая грань (111). Алмаз очень хрупок, обладает весьма совершенной спайностью по грани (111). Модуль Юнга 0,9 ТПа. Плотность прозрачных кристаллов алмаза 3515 кг/м 3, полупрозрачных и непрозрачных — 3500 кг/м 3, у некоторых австралийских алмазов — 3560 кг/м 3; у борта и карбонадо из-за их пористости может снижаться до 3000 кг/м 3. Чистая поверхность кристаллов алмаза обладает высокой гидрофобностью (краевой угол 104-105°). В природных алмазах, особенно в алмазах из россыпных месторождений, на поверхности образуются тончайшие плёнки, которые повышают её смачиваемость.

Алмаз — диэлектрик. Удельное сопротивление r у всех азотных кристаллов алмаза типа I равно 10 12 -10 14 Ом•м. Среди безазотных алмазов типа II иногда встречаются кристаллы, у которых r ниже 10 6 Ом•м, иногда до 10-10 -2. Такие алмазы обладают проводимостью r-типа и фотопроводимостью, причём при одинаковых условиях фототок в алмазе типа II на порядок больше фототока, возбуждаемого в алмазе типа I. Алмаз диамагнитен: магнитная восприимчивость, отнесённая к единице массы, составляет 1,57•10 -6 единиц СИ при 18°С. Алмаз стоек по отношению ко всем кислотам даже при высокой температуре. В расплавах щелочей KOH, NaOH и других веществ в присутствии О, OH, CO, CO2, Н2О происходит окислительное растворение алмаза. Ионы некоторых элементов (Ni, Co, Cr, Mg, Ca и др.) обладают каталитической активностью и ускоряют этот процесс. Алмаз обладает высокой теплопроводностью (особенно безазотные алмазы типа II). При комнатной температуре теплопроводность их в 5 раз выше Си, причём коэффициент теплопроводности уменьшается с увеличением температуры в интервале 100-400 К от 6 до 0,8 кДж/м•К. Полиморфный переход алмаза в графит при атмосферном давлении происходит при температуре 1885±5°С по всему объёму кристалла. Образование плёнок графита на поверхности граней (III) кристаллов алмаза под влиянием кислорода может происходить начиная с 650°С. На воздухе алмаз сгорает при температуре 850°С.

Распространённость и происхождение. Алмазы обнаружены в метеоритах, импактных породах, связанных с метеоритными кратерами (астроблемами), в Кимберлитах и находящихся в них небольшого размера ксенолитах глубинных мантийных пород передо-гитового и эклогитового составов, а также во вторичных источниках — различных по возрасту и генезису россыпях (аллювиальных, делювиальных, элювиальных, прибрежно-морских, пролювиальных и др.). По вопросам происхождения алмазов нет единого мнения. Некоторые учёные полагают, что алмазы кристаллизуются в самих кимберлитовых трубках при их становлении или в промежуточных очагах, возникающих на небольших (3-4 км) глубинах (субвулканические очаги). Другие считают, что алмазы образуются на большой глубине в родоначальном кимберлитовом расплаве и продолжают кристаллизоваться при подъёме его в верхнюю часть земной коры. Наиболее обоснованно развиваются представления о том, что алмазы генетически связаны с разнообразными перидотитовыми и эклогитовыми породами верхней мантии и выносятся из них вместе с другим ксеногенным материалом, находящимся в кимберлитах. Существуют и другие представления о генезисе алмаза (например, кристаллизация при низких давлениях с использованием углерода из метана глубинного происхождения и карбонатов вмещающих пород).

В CCCP известны как коренные, так и россыпные месторождения алмазов (например, в Западной Якутии, на Урале).

Добыча алмазов. Верхние горизонты кимберлитовых трубок разрабатываются открытым способом, нижние — подземным (вскрытие вертикальным стволом и квершлагами); разработка — с магазинированием кимберлитовой породы и выдачей её через рудоспуски на транспортные горизонты. Россыпные месторождения разрабатываются открытым способом с применением экскаваторов, скреперов или драг.

Обогащение. На россыпных месторождениях порода сначала промывается в гидровашгердах для удаления связующей глинистой массы и отделения крупного обломочного материала; выделенный, рыхлый материал разделяется на четыре класса: -16+8, -8+4, -4+2, -2+0,5 мм. Обогащение производится гравитационными методами (мокрая и воздушная отсадка, обогащение в тяжёлых суспензиях, в концентрационных чашах). Для извлечения мелких алмазов и алмазной крошки применяются плёночная и пенная флотация с предварительной очисткой поверхности. Реагенты: амины, аэрофлоты, жирные кислоты, керосин, крезиловая кислота. Для извлечения алмазов наибольшее распространение получил жировой процесс (для зёрен с крупностью 2-0,2 мм), основанный на избирательной способности алмазов прилипать к жировым поверхностям. В качестве жирового покрытия используют вазелин, нефть, автол и его смесь с парафином, олеиновую кислоту, нигрол и др. Наряду с жировым процессом применяют (для зёрен крупностью 3-0,1 мм) электростатическую сепарацию, основанную на различной проводимости минералов (алмаз — плохой проводник электричества). Используется рентгенолюминесцентный метод извлечения относительно крупных алмазов, основанный на способности кристаллов алмаза люминесцировать (рентгенолюминесцентные автоматы).

Применение. Алмазы разделяются на ювелирные и технические. Первые обладают высокой прозрачностью. Наиболее ценными являются алмазы бесцветные ("чистой воды") или с хорошей окраской. К техническим относятся все прочие добываемые алмазы вне зависимости от их качества и размеров. В CCCP сортировка алмазов производится по техническим условиям, которые дополняются по мере расширения областей применения алмазов. В зависимости от видов и назначения алмазное сырьё по качеству классифицируется на категории; в каждой категории выделяются группы и подгруппы, которые определяют размер, форму, конкретные условия назначения кристаллов алмазов. Около 25% добываемых в мире алмазов используется в ювелирной промышленности для изготовления бриллиантов.

Обладая исключительно высокой твёрдостью, алмазы незаменимы для изготовления различных инструментов и приборов (буровые коронки и долота, инденторы для измерения твёрдости материалов, волоки, иглы к профилометрам, профилографам, пантографам, свёрла, резцы, накладные камни к морским хронометрам, стеклорезы и т.д.). Алмазы широко используются для изготовления абразивных порошков и паст, для заправки алмазных пил. Алмазным инструментом обрабатываются некоторые металлы, полупроводниковые материалы, керамика, строительные железобетонные материалы, хрусталь и др. По совокупности ряда уникальных свойств алмазы могут быть использованы для создания электронных приборов, предназначенных для работы в сильных электрических полях, при высоких температурах, в условиях повышенного уровня радиации, в агрессивных химических средах. На основе алмазов созданы детекторы ядерных излучений, теплоотводы в электронных приборах, термисторы и транзисторы. Прозрачность алмазов для инфракрасного излучения и слабое поглощение рентгеновских лучей позволяют применять их в инфракрасных приёмниках, в камерах для исследования фазовых переходов при высоких температурах и давлениях.

Синтетические алмазы. В середине 50-х гг. началось освоение промышленного синтеза технических алмазов. Синтезируются в основном мелкие монокристаллы и более крупные поликристаллические образования типа балласа и карбонадо. Основные способы синтеза: статический — в системе металл — графит при высоких давлениях и температурах; динамический — полиморфный переход графита в алмазах при воздействии ударной волны; эпитаксиальный — наращивание алмазных плёнок на алмазные затравки из газообразных углеводородов при низких давлениях и температуре около 1000°С. Синтетические алмазы используются также, как природные технические. Общий объём производства синтетических алмазов значительно превышает объём добычи природных.

Формула алмаза, его химические и физические свойства. Плотность алмаза настолько велика, что обработать его ничем другим, как таким же минералом, невозможно. Его использовали в качестве украшения и для хозяйственных нужд, он становился причиной появления легенд. Считается, что минерал полезен при некоторых недугах и наделен магическими свойствами.

Алмаз. Описание, свойства, происхождение и применение камня

Алмаз — самый твёрдый минерал, кубическая полиморфная (аллотропная) модификация углерода(C), устойчивая при высоком давлении. При атмосферном давлении и комнатной температуре метастабилен, но может существовать неограниченно долго, не превращаясь в стабильный в этих условиях графит. В вакууме или в инертном газе при повышенных температурах постепенно переходит в графит.

СТРУКТУРА

Кристаллическая структура алмаза

Сингония алмаза кубическая, пространственная группа Fd3m. Элементарная ячейка кристаллической решетки алмаза представляет собой гранецентрированный куб, в котором в четырех секторах расположенных в шахматном порядке, находятся атомы углерода. Иначе алмазную структуру можно представить как две кубических гранецентрированных решетки, смещенных друг относительно друга по главной диагонали куба на четверть её длины. Структура аналогичная алмазной установлена у кремния, низкотемпературной модификации олова и некоторых других простых веществ.

Кристаллы алмаза всегда содержат различные дефекты кристаллической структуры (точечные, линейные дефекты, включения, границы субзерен и тп.). Такие дефекты в значительной степени определяют физические свойства кристаллов.

СВОЙСТВА

Алмаз может быть бесцветными водянопрозрачным или окрашенным в различные оттенки желтого, коричневого, красного, голубого, зеленого, черного, серого цветов.

Распределение окраски часто неравномерное, пятнистое или зональное. Под действием рентгеновских, катодных и ультрафиолетовых лучей большинство алмазов начинает светиться (люминесцировать) голубым, зелёным, розовым и др. цветами. Характеризуется исключительно высоким светопреломлением. Показатель преломления (от 2,417 до 2,421) и сильная дисперсия (0,0574 ) обуславливают яркий блеск и разноцветную «игру» огранённых ювелирных алмазов, называемых бриллиантами. Блеск сильный, от алмазного до жирного.Плотность 3,5 г/см 3. По шкале Мооса относительная твердость алмаза равна 10, а абсолютная — в 1000 раз превышает твёрдость кварца и в 150 раз — корунда. Она самая высокая как среди всех природных, так и искусственных материалов. Вместе с тем довольно хрупок, легко раскалывается. Излом раковистый. С кислотами и щелочами в отсутствие окислителей не взаимодействует.

На воздухе алмаз сгорает при 850° С с образованием СО 2; в вакууме при температуре свыше 1.500° С переходит в графит.

МОРФОЛОГИЯ

Морфология алмаза очень разнообразна. Он встречается как в виде монокристаллов, так и в виде поликристаллических срастаний («борт», «баллас», «карбонадо»). Алмазы из кимберлитовых месторождений имеют только одну распространенную плоскогранную форму — октаэдр. При этом во всех месторождениях распространены алмазы с характерными кривогранными формами — ромбододекаэдроиды (кристаллы похожие на ромбододекаэдр, но с округлыми гранями), и кубоиды (кристаллы с криволинейной формой ). Как показали экспериментальные исследования и изучение природных образцов в большинстве случаев кристаллы в форме додекаэдроида возникают в результате растворения алмазов кимберлитовым расплавом. Кубоиды образуются в результате специфического волокнистого роста алмазов по нормальному механизму роста.

Алмаз Куллинан разбитый на 9 частей

Синтетические кристаллы, выращенные при высоких давлениях и температурах, часто имеют грани куба и это является одни их характерных отличий от природных кристаллов. При выращивании в метастабильных условиях алмаз легко кристаллизуется в виде пленок и шестоватых агрегатов.

Размеры кристаллов варьируют от микроскопических до очень крупных, масса самого крупного алмаза «Куллинан», найденного в 1905г. в Южной Африке 3106 карат (0,621кг).

На изучение огромного алмаза было потрачено несколько месяцев и в 1908 году он был расколот на 9 крупных частей.

Алмазы массой более 15 карат — редкость, а массой от сотни карат — уникальны и считаются раритетами. Такие камни очень редки и часто получают собственные имена, мировую известность и своё особое место в истории.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Хотя при нормальных условиях алмаз метастабилен, он в силу устойчивости своей кристаллической структуры может существовать неопределенно долго, не превращаясь в устойчивую модификацию углерода — графит. Алмазы, которые вынесены на поверхность кимберилитами или лампроитами кристаллизуется в мантии на глубине 200 км. и более при давлении более 4 Гпа и температуре 1000 — 1300 ° С. В некоторых меторождениях встречаются и более глубинные алмазы, вынесенные из переходной зоны или из нижней мантии. Наряду с этим, они выносятся к поверхности Земли в результате взрывных процессов, сопровождающих формирование кимберлитовых трубок, 15-20% которых содержит алмаз.

Алмазы встречаются также в метаморфических комплексах сверхвысоких давлений. Они ассоциируют с эклогитами и глубокометаморфизованными гранатовыми гнейсами. Мелкие алмазы в значительных количествах обнаружены в метеоритах. Они имеют очень древнее, досолнечное происхождение. Также они образуются в крупных астроблемах — гигантских метеоритных кратерах, где переплавленные породы содержат значительные количества мелкокристаллического алмаза. Известным месторождением такого типа является Попигайская астроблема на севере Сибири.

Алмазы редкий, но вместе с тем довольно широко распространённый минерал. Промышленные месторождения алмазов известны всех континентах, кроме Антарктиды. Известно несколько видов месторождений алмазов. Уже несколько тысяч лет алмазы добывались из россыпных месторождений. Только к концу XIX века, когда впервые были открыты алмазоносные кимберлитовая трубка, стало ясно, что алмазы не образуются в речных отложениях. Кроме этого алмазы были найдены в коровых породах в ассоциациях метаморфизма сверхвысоких давлений, например в Кокчетавском массиве в Казахстане.

И импактные, и метаморфические алмазы иногда образуют весьма масштабные месторождения, с большими запасами и высокой концентрацией. Но в этих типах месторождений алмазы настолько мелкие, что не имеют промышленной ценности. Промышленные месторождения алмазов связаны с кимберлитовыми и лампроитовыми трубками, приуроченными к древним кратонам. Основные месторождения этого типа известны в Африке, России, Австралии и Канаде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошие кристаллы подвергаются огранке и используются в ювелирном деле. Ювелирными считаются около 15% добываемых алмазов, еще 45% считаются околоювелирными, то есть уступают ювелирным по размеру, цвету или чистоте. В настоящее время общемировой объем добычи алмазов составляет порядка 130 миллионов карат в год.

Бриллиант (от франц. brillant — блестящий), — алмаз, которому посредством механической обработки (огранки) придана специальная форма, бриллиантовая огранка, максимально раскрывающая такие оптические свойства камня, как блеск и цветовая дисперсия.

Совсем мелкие алмазы и осколки, непригодные для огранки, идут в качестве абразива для изготовления алмазного инструмента, необходимого для обработки твёрдых материалов и огранки самих алмазов. Скрытокристаллическая разновидность алмаза чёрного или тёмно-серого цвета, образующая плотные или пористые агрегаты, носит название Карбонадо, обладает более высоким сопротивлением истиранию, чем у кристаллов алмаза и благодаря этому особенно ценится в промышленности.

Мелкие кристаллы также в больших количествах выращиваются искусственным путём. Синтетические алмазы получают из различных углеродсодержащих веществ, главным образом из графита, в спец. аппаратах при 1200-1600°С и давлениях 4,5-8,0 ГПа в присутствии Fe, Co, Сr, Мn или их сплавов. Они пригодны для использования только в технических целях.

Алмаз: определение понятия, структура, морфология, химический состав, физические свойства, распространенность и происхождение, месторождения, обогащение, применение, синтетические алмазы. Кристаллы алмаза имеют форму октаэдра, ромбододекаэдра, куба и тетраэдра с гладкими и пластинчато-ступенчатыми гранями или округлыми поверхностями, на которых развиты разнообразные акцессории. Характерны уплощённые, удлинённые и сложноискажённые кристаллы простой и комбинированной форм, двойники срастания и прорастания по шпинелевому закону, параллельные и произвольно ориентированные сростки.

Алмаз, описание, характеристики, свойства и происхождение

Алмаз, описание, характеристики, свойства и происхождение.

Алмаз представляет собой твердую аллотропную форму углерода, атомы которого имеют кубическую гранецентрированную кристаллическую решетку.

Алмаз, характеристики, описание, кристаллическая решетка, химический состав:

Алмаз (от др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый», через араб. ألماس [’almās] и тур. elmas) – минерал, кубическая аллотропная форма углерода. Химическая формула алмаза – C.

Алмаз – это природный минерал, состоящий из углерода и кристаллизующийся в кубической сингонии.

Наряду с графитом, алмазом существуют еще много аллотропных форм углерода. Например, графен, фуллерен, углеродные нанотрубки и т.д. Свойства данных веществ совершенно отличаются друг от друга.

Алмаз является самым твердым природным материалом на Земле.

Алмаз – редкий, но вместе с тем довольно широко распространённый минерал. К настоящему времени алмазы найдены на всех континентах Земли, в том числе и в Антарктиде.

Алмаз представляет собой твердую аллотропную форму углерода, атомы которого имеют кубическую гранецентрированную кристаллическую решетку. При этом, каждый атом углерода в структуре алмаза расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре ближайших атома.

Таким образом, в алмазе каждый атом углерода связан с четырьмя другими атомами. В алмазе связи сформированы sp 3 гибридными орбиталями. Такая связь является наиболее прочной. Именно прочная связь атомов углерода и отсутствие свободного электрона объясняет высокую твёрдость алмаза. Из всех известных веществ алмаз также имеет наибольшее количество атомов на единицу объема, поэтому он одновременно и самый твердый, и наименее сжимаемый.

Наоборот, в графите – другой аллотропной форме углерода, каждый атом углерода связан с тремя атомами аналогичными атомами и имеет один свободный электрон. В графите межатомные связи сформированы sp 2 гибридными орбиталями. Связи между атомами углерода в графите формируются в одной плоскости. Связи между плоскостями графита слабы. Это и обуславливает высокую мягкость графита и свойство слоев графита легко отделяться (отслаиваться) друг от друга.

При нормальных условиях (т.е. комнатной температуре и нормальном давлении), а также высоких давлениях алмаз может существовать неограниченно долго. При комнатной температуре и давлении другая твердая форма углерода, известная как графит, также является химически стабильной формой, но алмаз почти никогда не превращается в нее. И только в вакууме или в инертном газе при повышенных температурах – при 2000 о С алмаз постепенно переходит в графит.

Алмазы бывают совершенно разных цветов и оттенков: от стального серого, белого до коричневого и черного цветов. Редко встречаются бесцветные и прозрачные камни. Это обусловлено тем, что природный алмаз может содержать небольшое количество дефектов и примесей (около одного на миллион атомов углерода). Небольшие количества дефектов или примесей окрашивают алмаз в синий (примеси бора), желтый (примеси азота), коричневый (дефекты кристаллической решетки), зеленый (радиационное воздействие), фиолетовый, розовый, оранжевый, красный или серые цвета. Вместе с тем, химически чистый и структурно совершенный алмаз прозрачен и не имеет оттенка или цвета.

Алмаз также обладает относительно высокой оптической дисперсией (способностью рассеивать свет разных цветов).

Твердость алмаза и его высокая оптическая дисперсия способствует его использованию в качестве драгоценного камня. В отличие от многих других драгоценных камней, он хорошо подходит для ежедневного ношения из-за его устойчивости к царапинам. Поцарапать алмаз может только другой алмаз.

Огранённый алмаз называется бриллиантом.

Алмаз состоит из чистого углерода. В небольших количествах в нем присутствуют различные примеси других химических элементов (бор, азот, алюминий, кремний, кальций, магний и т.д.).

Образование и происхождение алмазов:

Большинство природных алмазов имеют возраст от 1 миллиарда до 3,5 миллиардов лет. Многие из них были сформированы на глубинах от 150 до 250 километров в мантии Земли, хотя некоторые из них формировались на глубине около 800 километров.

Под высоким давлением и температурой углеродсодержащие жидкости растворяли минералы в породе и заменяли их алмазами.

Алмазы образовывались из этой жидкости либо путем восстановления окисленного углерода (например, CO2 или CO3), либо путем окисления восстановленной фазы, такой как метан.

Гораздо позднее (десятки – сотни миллионов лет назад) они были вынесены на поверхность в результате извержений вулканов и отложились в магматических породах, известных как кимберлиты и лампроиты.

Механические, оптические, химические и иные свойства алмаза:

– алмаз представляет собой твердую форму чистого углерода. Твердость по шкале Мооса 10,

– твердость алмаза зависит от его чистоты, отсутствия дефектов кристаллической решетки и ориентации. Твердость выше для безупречных, чистых кристаллов, ориентированных в направлении по самой длинной диагонали кубической алмазной решетки. Поэтому алмазы могут быть поцарапаны и подвергаться обработке только другими алмазами,

– из всех известных веществ алмаз имеет наибольшее количество атомов на единицу объема, поэтому он одновременно и самый твердый, и наименее сжимаемый. У алмаза самый низкий коэффициент сжатия,

– имеет высокую плотность от 3,47-3,55 г/см³,

– обладает хрупкостью, легко раскалывается,

– имеет большой показатель преломления и относительно высокую оптическую дисперсию (способность рассеивать свет разных цветов). Эти свойства заставляют нанесенные при обработке алмаза грани блестеть, играя на свету,

– обладает наиболее высокой теплопроводностью среди всех твёрдых тел 900-2300 Вт/(м·К). Из-за этого алмаз на ощупь холодный,

– у алмаза очень низкий коэффициент трения по металлу,

– имеет самый высокий модуль упругости,

– на воздухе алмаз сгорает при 850-1000 °C, а в струе чистого кислорода горит слабо-голубым пламенем при 720-800 °C, полностью превращаясь в углекислый газ,

– под действием солнечного света, а также под действием катодных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей алмазы начинают люминесцировать – светиться различными цветами. Именно это специфическое свойство алмаза позволяет его выявлять в породе,

– поверхность алмаза гидрофобна и липофильна, т.е. алмаз не смачивается водой, а хорошо смачивается маслом и жиром. Это свойство использует для того, чтобы отличить алмаз от подделки. Жир на подделке не смачивает поверхность полностью, а собирается в маленькие капельки. Кроме того, алмаз, смазанный жиром, прилипает к стеклу, а подделка – нет,

– алмазы химически стабильны. При комнатной температурой они не реагируют с кислоты и щелочами. Поверхность алмаза может окисляться только при температуре воздуха выше 850 °C. Алмаз также реагирует с газом фтора при температуре свыше 700 °C,

– лучепреломление алмаза таково, что, поместив бесцветный кристалл на страницу с печатным текстом, прочитать написанное не получится. Эта характеристика алмаза позволяет отличить подделку от оригинала. Также если посмотреть сквозь алмаз на солнце, то будет видна лишь тусклая точка,

– под действием радиоактивного излучения алмаз меняет окраску на насыщенный зеленый цвет.

Алмаз – это самый твердый и самый популярный минерал в мире. Что это такое и как он выглядит? Какую структуру имеет этот камень? Каковы физические и другие свойства неограненного камня? Из чего он состоит? Какие виды алмазов существуют? Самый желанный, прекрасный и величественный «камень мечты». В арабских странах его называли «алмас», что означает «самый твердый», в Греции – «адамас» или «несокрушимый». Этот камень был обожаем великой императрицей Екатериной II, и по сей день им интересуются миллионы людей на планете. Из чего состоит алмаз, какими свойствами обладает, где применяется, кому подходит – все это и многое другое об этом прекрасном камне вы узнаете из статьи. Что это такое?

Алмаз

тур. elmas, которое идёт через арабск. из др.-греч. ἀδάμας — «несокрушимый») — минерал, одна из аллотропных форм углерода.

Содержание

Физико-механические свойства

Главные отличительные черты алмаза — высочайшая среди минералов твёрдость, наиболее высокая теплопроводность среди всех твёрдых тел, большие коэффициент преломления и дисперсия. Алмаз является диэлектриком. У алмаза очень низкий воздухе алмаз сгорает при 850—1000°С, а в струе чистого кислорода горит слабо-голубым пламенем при 720—800°С, полностью превращаясь в конечном счёте в углекислый газ. При нагреве до 2000°С без доступа воздуха алмаз переходит в графит за 15-30 минут [1]. Средний показатель преломления бесцветных кристаллов алмаза в жёлтом цвете равен примерно 2,417, а для различных цветов спектра он варьируется от 2,402 (для красного) до 2,465 (для фиолетового). Способность кристаллов разлагать белый свет на отдельные составляющие называется дисперсией. Для алмаза дисперсия равна 0,063.

Одним из важных свойств алмазов является катодных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей алмазы начинают люминесцировать — светиться различными цветами. Под действием катодного и рентгеновского излучения светятся все разновидности алмазов, а под действием ультрафиолетового — только некоторые. Рентгенолюминесценция широко применяется на практике для извлечения алмазов из породы.

Большой коэффициент преломления, наряду с высокой изумрудом и рубином, которые соперничают с алмазом по цене). Алмаз в естественном виде не считается красивым. Красоту придаёт алмазу бриллиантом.

Нахождение алмазов в природе

Кроме этого, алмазы были найдены в метаморфизма сверхвысоких давлений, например в Кумдыкульском месторождении алмазов на Казахстане.

И импактные, и метаморфические алмазы иногда образуют весьма масштабные месторождения, с большими запасами и высокой концентрацией. Но в этих типах месторождений алмазы мелки настолько, что не имеют промышленной ценности.

По оценке компании « 2004 добыча алмазов (в стоимостном выражении) в странах-лидерах составила:

-

— 2,9 млрд долл.; — 2 млрд долл.; — 1,4 млрд долл.; — 1,3 млрд долл.; — 1,2 млрд долл.; — 0,7 млрд долл.

История добычи алмазов в России

В России первый алмаз был найден 4 июля 1829 года на Урале в Александра Гумбольдта, на то место, где он нашел первый алмаз (сейчас это место называется Алмазный ключик (по одноименному источнику) и расположено приблизительно в 1 км от пос. Промысла́ недалеко от старой автомобильной дороги, связывающей поселки Промысла́ и Пермского края), и там было найдено еще два небольших кристалла. За 28 лет дальнейших поисков был найден только 131 алмаз общим весом в 60 карат.

Синтетические алмазы

Предпосылки и первые попытки

Открытие натолкнуло учёных на мысль о возможности искусственного создания алмаза. Первая попытка синтеза алмаза была предпринята в 1823 году основателем Харьковского универститета Анри Муассаном, заменившим серебро на железо. Позже было установлено, что в этих опытах синтезировался не алмаз, а [4].

В 1879 году шотландский химик Джеймс Хэнней обнаружил, что при взаимодействии щелочных металлов с органическими соединениями происходит выделение углерода в виде чешуек графита и предположил, что при проведении подобных реакций в условиях высокого давления углерод может кристаллизоваться в форме алмаза. После ряда экспериментов, в которых смесь парафина, костяного масла и лития длительное время выдерживалась в запаянной нагретой до красного каления стальной трубе, ему удалось получить несколько кристаллов, которые после независимого исследования были признаны алмазами. В научном мире его открытие не было признано, так как считалось, что алмаз не может образовываться при столь низких давлениях и температурах [5]. Повторное исследование образцов Хэннея, проведённое в 1943 году с применением рентгеновского анализа, подтвердило, что полученные кристаллы являются алмазами, однако профессор К. Лонсдейл, проводившая анализ, вновь заявила, что эксперименты Хэннея являются мистификацией [6].

Синтез

Изображение синтетических алмазов, полученное на растровом электронном микроскопе

В 1961 году появились первые публикации фирмы « фазового перехода из графита. Синтез производился с использованием энергии взрыва [7], или непосредственно из продуктов взрыва некоторых никель-марганец и его охлаждении под давлением в формах из кислот.

Современные способы получения алмазов используют [8] газовую среду, состоящую из 95 % водорода и 5 % углесодержащего газа ( плазму, сконцентрированную на подложке, где образуется сам алмаз. Температура газа от 700—850 °C при давлении в тридцать раз меньше атмосферного. В зависимости от технологии синтеза, скорость роста алмазов от 7 мкм/час до 3 мкм/мин на подложке.

Применение

Натуральные алмазы

В 90-е годы XX века замедление потребления ювелирных украшений с бриллиантами, совпавшее с ростом добычи алмазов, привело к значительному росту запасов ЦСО. Не имея возможности финансировать постоянный рост запасов, ЦСО пошла на неоднократные снижения цен, что вызвало отказ от торговли с ней целого ряда алмазодобывающих фирм. В 1996 г. от долгосрочных соглашений с Де Бирс отказалась Австралия. В настоящее время торговлю с Де Бирс по долгосрочным соглашениям продолжает только Россия.

В 2000 г. Де Бирс объявила о переходе к новой рыночной стратегии, так называемого «предпочитаемого поставщика». Компания отказалась от регулирования рыночных цен на алмазы. Это ознаменовало конец фактически действовавшего картеля на мировом рынке алмазов. В настоящее время цены на природные необработанные алмазы формируются под влиянием рыночных сил, что привело к их колебаниям. Значительное падение цен на алмазы, на величину порядка 30-40 %, произошло в 2005—2006 г. из-за локального превышения предложения над спросом. Вместе с тем, мощности действующих месторождений, степень их выработки, и ожидаемый ввод в эксплуатацию новых рудников позволяют предположить, что в средне- и долгосрочной перспективе на мировом рынке будет наблюдаться устойчивое превышение спроса над предложением, что создает предпосылки для роста цен на алмазы.

Исключительная твёрдость алмаза находит своё применение в промышленности: его используют для изготовления ножей, свёрл, резцов и тому подобных изделий. Потребность в алмазе для промышленного применения вынуждает расширять производство искусственных алмазов. В последнее время проблема решается за счет кластерного и ионно-плазменного напыления алмазных пленок на режущие поверхности. Алмазный порошок (как отход при обработке природного алмаза, так и полученный Синтетические алмазы

Алмазноабразивный инструмент (паста)

В настоящее время синтетические алмазы находят широкое применение в машиностроении. Обладая высокой твёрдостью и низкой температурой резания (царапание) при финишной обработке высокотвёрдых поверхностей деталей машин и инструмента он применяется при изготовлении шлифовальных кругов, алмазоабразивных брусков для суперфинишной обработки, хонинговальных алмазоабразивных брусков для хонингования отверстий с поверхностями высокой твёрдости и точности. Широкое применени находят алмазные микропорошки при изготовлении различных паст на основе вязких активированных связок в инструментальном производстве, в производстве оптикомеханических приборов, прецизионного оборудования, в авиационной промышленности, оружейном производстве и т.д. [9]

Огранка алмазов

Виды огранки алмазов

Основными типами огранки являются: круглая (со стандартным числом 57 граней) и фантазийные, к которым относятся такие виды огранки как «овальная», «груша» (одна сторона овала — острый угол), «маркиза» («овал с двумя острыми углами», в плане похож на стилизованное изображение глаза), «принцесса», «радиант» и проч.

Форма огранки бриллианта зависит от формы исходного кристалла алмаза. Чтобы получить бриллиант максимальной стоимости, огранщики стараются свести к минимум потери алмаза при обработке. В зависимости от формы кристалла алмаза, при его обработке теряется от 55 % до 70 % веса. Пропорционально этому увеличивается цена (но не стоимость!) бриллианта. Так из алмаза весом 1 карат, стоимостью 100 долл. и ценой 100 долл. за карат при 50 % «выхода годного» будет получен бриллиант весом 0,5 карата, стоимостью 100 долл. (учитывая только издержки на сырье, без других расходов) ценой 200 долл. за карат.

Применительно к технологии обработки, алмазы можно условно разделить на три большие группы: — «соублз» (как правило кристаллы правильной октаэдрической формы, которые вначале должны быть распилены на две части, при этом получаются заготовки для производства двух бриллиантов); — «мэйкблз» (кристаллы неправильной или округлой формы, подвергаются огранке «одним куском»); — «кливаж» (содержат трещину и не распиливаются, а раскалываются перед дальнейшей обработкой).

Основными центрами огранки бриллиантов являются: Индия, специализурющаяся преимущественно на мелких бриллиантах, массой до 0,30 карата, производит ежегодно этого товара на 7 млрд долл.; Израиль, гранящий бриллианты массой более 0,30 карата, стоимостью около 2,5 млрд долл. в год, Китай, Россия, Украина, Таиланд, Бельгия, США. Производство в пяти последних из перечисленных стран находится на уровне 0,5-1 млрд долл. При этом в США производят только крупные высококачественные бриллианты, в Китае и Таиланде — мелкие, в России и Бельгии — средние и крупные. Подобная специализация сформировалась в результате различий в оплате труда огранщиков.

Окраска

(вес указан уже для огранённых камней)

Диагностика алмаза

Для того, чтобы отличить настоящий алмаз от его имитации, используется специальный «алмазный щуп», измеряющий теплопроводность исследуемого камня. Алмаз имеет намного более высокое значение теплопроводности, чем его заменители. Кроме того, используется хорошая смачиваемость алмаза жиром: фломастер, заправленный специальными чернилами, оставляет на поверхности алмаза сплошную черту, тогда как на поверхности имитации она рассыпается на отдельные капельки [11].

Что такое алмаз? Алмаз – самый твердый природный минерал, добываемый из россыпных залежей или кимберлитовых трубок. Его можно найти практически на всех материках, за исключением Антарктиды, но главные месторождения находятся в Африке, Канаде, России и Австралии. Первые камни были обнаружены совершенно случайно. Бриллиант – это ограненный алмаз. Чаще всего он бесцветный, хотя иногда попадаются камни с желтым, сероватым или зеленым оттенком. Но что же такое алмаз? Из чего он состоит и как образуется? Что такое алмаз? Алмаз – самый твердый природный минерал, добываемый из россыпных залежей или кимберлитовых трубок.

- http://www.mining-enc.ru/a/almaz

- http://www.mining-portal.ru/topics/mineralogiya/almaz—opisanie—svoystva—proishojdenie-i-primenenie-kamnya/

- https://xn--80aaafltebbc3auk2aepkhr3ewjpa.xn--p1ai/almaz/

- https://science.fandom.com/ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7