АЛМАЗ

АЛМАЗ, минерал, единственный драгоценный камень, состоящий из одного элемента. Название, возможно, происходит от греч. «адамас» (непобедимый, непреодолимый) или от арабского «ал-мас» (персидское «элма») – очень твердый. Алмаз – это кристаллический углерод.

Углерод существует в нескольких твердых аллотропных модификациях, т.е. в различных формах, имеющих разные физические свойства. Алмаз – одна из аллотропных модификаций углерода и самое твердое из известных веществ (твердость 10 по шкале Мооса). Другая аллотропная модификация углерода – графит – одно из самых мягких веществ. Исключительно высокая твердость алмаза имеет большое и важное практическое значение. Он широко используется в промышленности как абразив, а также в режущих инструментах и в буровых коронках.

Алмаз кристаллизуется в кубической (изометрической) сингонии и обычно встречается в виде октаэдров или кристаллов близкой формы. При обкалывании алмаза от материнской массы отщепляются обломки минерала. Это становится возможным благодаря совершенной спайности. Цвет разнообразный.

АЛМАЗ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИНЕРАЛ

Обычно алмазы бесцветные или желтоватые, но известны также голубые, зеленые, ярко-желтые, розово-лиловые, дымчато-вишневые, красные камни; встречаются и черные алмазы. Алмаз прозрачен, иногда просвечивает, бывает и непрозрачным. Черты алмаз не дает; порошок его белый или бесцветный.

Плотность алмаза – 3,5. Показатель преломления 2,42, самый высокий среди обычных драгоценных камней. Поскольку критический угол полного внутреннего отражения у этого минерала составляет всего 24,5°, фасеты ограненного алмаза отражают больше света, чем другие камни с аналогичной огранкой, но с меньшим показателем преломления. Алмаз обладает очень сильной оптической дисперсией (0,044), вследствие чего отраженный свет разлагается на спектральные цвета. Эти оптические свойства в сочетании с необыкновенной чистотой и прозрачностью минерала придают алмазу яркий блеск, сверкание и игру.

Алмазы обычно люминесцируют в рентгеновских и ультрафиолетовых лучах. У некоторых разностей алмаза люминесценция выражена очень резко. Алмазы прозрачны для рентгеновских лучей.

Это облегчает идентификацию алмаза, так как некоторые стекла и бесцветные минералы, например циркон, подчас внешне похожие на него, непрозрачны для рентгеновских лучей той же длины волны и интенсивности. Люминесценция алмаза обусловлена присутствием в нем примеси азота. Примерно 2% алмазов не содержат азота и не флуоресцируют; обычно это мелкие камни. Исключение составляет «Куллинан» – самый большой ювелирный алмаз в мире.

Главные производители алмазов – Австралия, Россия, ЮАР и Демократическая Республика Конго, на которые в совокупности приходится более 3/5 мировой добычи алмаза. Другие крупные производители – Ботсвана, Ангола и Намибия. Индия, бывшая единственным источником алмазов до 18 в., в настоящее время добывает их сравнительно немного.

Алмазы под ногами? Как отличить алмаз от кварца.

Алмазы ювелирного качества встречаются в ЮАР и в Республике Саха (Якутия, Россия) в кимберлитах – темных зернистых ультраосновных вулканических породах, сложенных преимущественно оливином и серпентином. Кимберлиты залегают в форме трубчатых тел («трубок взрыва») и обычно имеют брекчиевидное строение.

Из нескольких тонн добытого кимберлита извлекают доли карата высококачественного алмаза. Алмазы добывают также из аллювиальных (речных) и прибрежно-морских галечных россыпей, куда они выносились в результате разрушения алмазосодержащей кимберлитовой вулканической брекчии. В таких условиях ювелирные камни обычно приобретают шероховатую поверхность.

Часто они являются лучшими ограночными камнями, так как противостояли разрушительному действию ударов о камни при переносе водотоками или морскими волнами в зоне прибоя, и поэтому должны представлять прочную крепкую массу, относительно свободную от внутренних напряжений. Известны случаи, когда алмазы, добытые из кимберлитовых трубок, взрывались, что свидетельствует о колоссальном напряжении внутри камня.

Это явление дает ключ к пониманию того, что кристаллизация алмазов должна была протекать в условиях громадных давлений. Большинство ограненных алмазов при исследовании в поляризованном свете обнаруживает наличие внутренних напряжений. Полагают, что алмазы образовались на больших глубинах в мантии Земли, а затем не менее чем 3 млрд. лет назад мощными взрывами были вынесены на поверхность. Алмазы обнаружены также в метеоритах.

Сверкание и красота алмаза в полной мере раскрываются только после огранки. Долгое время считалось, что Л. ван Беркем из Брюгге в конце 15 в. разработал метод точной симметричной огранки (используемый до сих пор), заключающийся в шлифовке камня на железном круге, на который наносится смесь алмазного порошка и масла. Сейчас существование этого мастера ставится под сомнение.

Предполагают, что вышеуказанный метод был разработан в Индии. Ранее полагали также, что бриллиантовую огранку (главный тип огранки округлых алмазов и в настоящее время) изобрел итальянский гранильщик Винченцо Перуцци в конце 17 в., но и это мнение оказалось ошибочным.

Бриллиантовая огранка разрабатывалась постепенно на протяжении всего 17 в. Ранее были созданы другие типы симметричной и тщательно спроектированной огранки. Например, огранка розой, когда камни имеют форму капли смолы (т.е. плоское основание и ограненный треугольными фасетами купол), вероятно, появилась в начале 16 в. Однако бриллиантовая огранка, близкая к современной, сложилась лишь в начале 20 в., когда были установлены пропорции и углы, необходимые для придания камню максимального сверкания. Ювелиры называют такую огранку «старой горняцкой». В настоящее время огранка алмаза еще более совершенна.

Любой ограненный камень, включая бриллиант, состоит из двух частей: верхней – коронки и нижней – павильона. Между ними располагается узкий поясок, или рундист (самая широкая часть бриллианта). Обычный круглый бриллиант имеет 58 фасетов, или фасеток (искусственных граней). К ним относятся: 1 восьмиугольная таблица (площадка), венчающая коронку, 8 фасетов звезды, 4 главных фасета коронки, 4 угловых фасета коронки, 16 верхних фасетов рундиста (прилегающих к нему сверху), 16 нижних фасетов рундиста (непосредственно под ним), 4 угловых фасета павильона, 4 главных фасета павильона и 1 фасетка на кончике павильона (калета; теперь наносится очень редко).

Интерес к алмазам объясняется тем романтическим ореолом, который окружает многие знаменитые драгоценные камни. Так, алмаз «Кох-и-нор» («Гора света») найден в копях Голконды (Индия). По преданию, в 1304 султан Ала-ад-Дин Хильджи отобрал его у раджи княжества Мальва, в чьей семье камень находился много поколений. Когда он в 1849 перешел во владение Британии, то представлял собой неправильно ограненный «овальной розой» камень массой 186 каратов (1 кар = 0,2 г). По приказу королевы Виктории его переогранили, после чего масса камня уменьшилась до 108,93 кар.

Самый замечательный алмаз – «Куллинан» – был обнаружен в 1905 в Трансваале (ЮАР). Масса этого великолепного ювелирного камня в сыром (неограненном) виде составляла 3106 кар (621 г). Он был преподнесен в подарок королю Великобритании Эдуарду VII. Из него изготовили бриллиант («Звезда Африки») массой 530,2 кар, еще один бриллиант массой 317,4 кар и семь камней массой от 94,45 до 4,39 кар каждый.

Кроме того, из его осколков огранили еще 96 мелких бриллиантов общей массой 7,55 кар. В процессе огранки было потеряно 66% исходной массы камня.

Алмаз «Питт», или «Регент», имел нескольких владельцев, знаменитых и неизвестных, в Восточной Индии, Британии и Франции. Его масса ныне составляет 140,5 кар (первоначально – ок. 410 кар). Другие исторические алмазы – «Орлов», «Санси», «Шах», «Нассак», «Дрезденский зеленый» и «Хоуп».

Второй по величине известный ювелирный алмаз после «Куллинана – «Эксельсиор» (995,2 кар), обнаружен в Южной Африке в 1893. Третий по величине алмаз – «Звезда Сьерра-Леоне» (969,8 кар) найден в 1972 в Сьерра-Леоне.

Первые попытки получить искусственные алмазы предпринимались еще в конце 19 в., но все они не имели успеха.

Лишь в декабре 1954 учеными компании «Дженерал электрик» Ф.Банди, Т.Холлом, Г.М.Стронгом и Р.Х.Уэнторфом были синтезированы алмазы на аппаратуре, сконструированной П.У.Бриджменом из Гарвардского университета. Под давлением 126 600 кг/см 2 и при температуре 2430° С этим ученым удалось получить из графита мелкие технические алмазы. В СССР искусственные алмазы были изготовлены в 1960 в Институте физики высоких давлений АН СССР, руководимом Л.Ф.Верещагиным, а уже в 1961 в Киеве было налажено их промышленное производство. В настоящее время технические алмазы производят в промышленных масштабах.

В 1970 Стронгу и Уэнторфу удалось получить искусственные алмазы ювелирного качества. Такие алмазы изготавливаются путем растворения порошка синтетического алмаза в ванне из расплавленного металла. Атомы углерода из растворенного порошка мигрируют к одному краю ванны, где помещаются крошечные затравочные кристаллы алмаза.

Атомы углерода оседают и кристаллизуются на этих кристаллах, которые вырастают до алмазов массой в один карат и более. Для этого процесса требуются чрезвычайно высокие давления и температуры. Сегодня искусственные ювелирные алмазы стоят дороже природных, и их производство нерентабельно.

Массовый интерес к алмазам объясняется их ценностью как драгоценных камней, но еще более важное значение они приобретают в качестве материала для армирования металлорежущих и других инструментов, широко используемых в промышленности (резцов, сверл, фильер, штампов, дисковых пил, буровых коронок и т.д.), а также в качестве абразивов (алмазных порошков). Ювелирные алмазы, т.е. их прозрачные бесцветные (или слегка желтоватые) и красиво окрашенные кристаллы, составляют лишь малую долю всех добываемых камней.

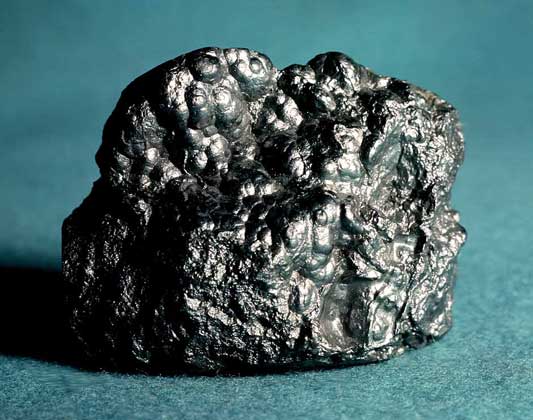

Подавляющее большинство природных алмазов, а также все искусственные алмазы являются техническими, имеющими название «борт». Черная разновидность технических алмазов – карбонадо – состоит из агрегатов мелких алмазных зерен, связанных между собой в плотную или пористую массу.

Инструменты, армированные техническими, природными или искусственными алмазами, служат для обработки металлов. Они используются для распиловки, резания, обтачивания, расточки, сверления, вытачивания, штамповки, волочения и т.д. стали и других металлов, карбидов, оксида алюминия (искусственного корунда), кварца, стекла, керамики и прочих твердых материалов, а также для бурения скважин в твердых породах. Алмазные пилы применяют при добыче и обработке строительного камня и для резки поделочных камней. Алмазный порошок служит для обдирки, шлифовки и полировки сталей и сплавов, а также для шлифовки и огранки ювелирных алмазов и других твердых драгоценных камней.

Чтобы просверлить в алмазе отверстие, дающее возможность применять его в качестве фильеры, требуются хорошо отсортированный (узко классифицированный по крупности) алмазный порошок, тонкие стальные иглы и смазочные масла. Отверстие может быть пробито и другими способами – с помощью лазерного луча или электрического искрового разряда. Такими методами удается проделать в алмазных волочильных фильерах очень маленькие отверстия диаметром всего 10 мкм. См. также АБРАЗИВЫ; ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ; СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ.

ИсточникЧто такое алмаз и из чего он состоит?

С давних времен люди делают украшения из драгоценных камней. Особенно ценятся ювелирные изделия с бриллиантами, привлекающими внимание своей необычайной прозрачностью, причудливыми переливами и ярким блеском.

Бриллиант – это ограненный алмаз. Чаще всего он бесцветный, хотя иногда попадаются камни с желтым, сероватым или зеленым оттенком. Но что же такое алмаз? Из чего он состоит и как образуется?

Что такое алмаз? Алмаз – самый твердый природный минерал, добываемый из россыпных залежей или кимберлитовых трубок. Его можно найти практически на всех материках, за исключением Антарктиды, но главные месторождения находятся в Африке, Канаде, России и Австралии. Первые камни были обнаружены совершенно случайно.

Их открытием человечество обязано африканским детям, игравшим с блестящими камушками. Найдены они были в 1870 году в ЮАР возле городка Кимберли, от чего все алмазоносные породы стали называть кимберлитами. В России алмазы впервые обнаружили рядом с Пермью в 1829 году. Что интересно, находка тоже принадлежала ребенку. Во время работы на золотодобывающем прииске 14-летний крепостной Павел Попов нашел алмаз при промывании золота.

Благодаря этому камешку он получил вольную, а затем показал место обнаружения алмаза научной экспедиции во главе с немецким физиком Александром Губольтом. С тех пор в России было открыто немало месторождений, включая богатые залежи в Якутии.

Из чего состоит алмаз?

Среди драгоценных камней алмаз является единственным минералом, состоящим только из одного элемента. В его структуре лежит кристаллический углерод, обладающий уникальными свойствами. Алмаз имеет самую высокую твердость, низкий коэффициент трения и высочайшую температуру плавления от 3700 до 4000 °C. Ценность камней определяется в специальных единицах – каратах. Один карат равняется 0,2 граммам.

Обычно алмазы имеют небольшой вес, но иногда попадаются действительно крупные экземпляры. Самым большим в мире был алмаз «Куллинан», обнаруженный в 1905 году в южноафриканской шахте Premier Mine. Его вес в неограненном виде составлял 3106,75 карата, то есть более 620 граммов. В дальнейшем камень подвергли обработке и разделили на 9 крупных бриллиантов и 96 мелких.

Как образуются алмазы?

Происхождение алмазов достоверно не установлено. Ученые выдвигают множество различных гипотез, но большинство придерживается мнения, что камни формировались в мантии, а затем поднимались вулканической магмой ближе к поверхности. По разным оценкам их возраст составляет от 100 млн. до 2,5 млрд. лет.

Существуют алмазы и внеземного происхождения. В частности, крупное месторождение таких камней было обнаружено рядом с сибирским кратером Попигай, образованным в результате падения астероида примерно 35 млн. лет назад.

Что такое синтетические алмазы?

Алмазы используются не только для украшений, но и в промышленных целях (при изготовлении крепких сверл, резцов, ножей). Потребность широкого применения вынудила ученых создавать искусственные алмазы, выращенные в лабораториях. Их называют синтетическими, хотя такое определение не совсем корректно.

На самом деле искусственные алмазы не содержат синтетики и по своему составу аналогичны природным. Синтетические камни изготавливают двумя способами – путем химического осаждения из пара (CVD) и под высоким давлением и температурой (HPHT). Существует еще несколько методов, но они не имеют коммерческого успеха.

Как делают бриллианты?

Чтобы алмаз приобрел красивую форму и начал переливаться разноцветными огоньками, его превращают в бриллиант. Основным способом обработки камней является круглая огранка, при которой на алмазе делают 57 граней.

Бывают и более сложные методы, позволяющие выполнить до 240 граней или создать бриллиант определенной формы – розой, таблицей, клиньями. Иногда качественно выполненная работа превышает стоимость самого алмаза, а неправильная огранка, напротив, способна уничтожить камень или сделать на нем дефекты.

ИсточникАлмаз. Описание, свойства, происхождение и применение камня

Алмаз — самый твёрдый минерал, кубическая полиморфная (аллотропная) модификация углерода(C), устойчивая при высоком давлении. При атмосферном давлении и комнатной температуре метастабилен, но может существовать неограниченно долго, не превращаясь в стабильный в этих условиях графит. В вакууме или в инертном газе при повышенных температурах постепенно переходит в графит.

СТРУКТУРА

Кристаллическая структура алмаза

Сингония алмаза кубическая, пространственная группа Fd3m. Элементарная ячейка кристаллической решетки алмаза представляет собой гранецентрированный куб, в котором в четырех секторах расположенных в шахматном порядке, находятся атомы углерода. Иначе алмазную структуру можно представить как две кубических гранецентрированных решетки, смещенных друг относительно друга по главной диагонали куба на четверть её длины. Структура аналогичная алмазной установлена у кремния, низкотемпературной модификации олова и некоторых других простых веществ.

Кристаллы алмаза всегда содержат различные дефекты кристаллической структуры (точечные, линейные дефекты, включения, границы субзерен и тп.). Такие дефекты в значительной степени определяют физические свойства кристаллов.

СВОЙСТВА

Алмаз может быть бесцветными водянопрозрачным или окрашенным в различные оттенки желтого, коричневого, красного, голубого, зеленого, черного, серого цветов.

Распределение окраски часто неравномерное, пятнистое или зональное. Под действием рентгеновских, катодных и ультрафиолетовых лучей большинство алмазов начинает светиться (люминесцировать) голубым, зелёным, розовым и др. цветами. Характеризуется исключительно высоким светопреломлением.

Показатель преломления (от 2,417 до 2,421) и сильная дисперсия (0,0574 ) обуславливают яркий блеск и разноцветную «игру» огранённых ювелирных алмазов, называемых бриллиантами. Блеск сильный, от алмазного до жирного.Плотность 3,5 г/см 3 . По шкале Мооса относительная твердость алмаза равна 10, а абсолютная — в 1000 раз превышает твёрдость кварца и в 150 раз — корунда.

Она самая высокая как среди всех природных, так и искусственных материалов. Вместе с тем довольно хрупок, легко раскалывается. Излом раковистый. С кислотами и щелочами в отсутствие окислителей не взаимодействует.

На воздухе алмаз сгорает при 850° С с образованием СО 2 ; в вакууме при температуре свыше 1.500° С переходит в графит.

МОРФОЛОГИЯ

Морфология алмаза очень разнообразна. Он встречается как в виде монокристаллов, так и в виде поликристаллических срастаний («борт», «баллас», «карбонадо»). Алмазы из кимберлитовых месторождений имеют только одну распространенную плоскогранную форму — октаэдр. При этом во всех месторождениях распространены алмазы с характерными кривогранными формами — ромбододекаэдроиды (кристаллы похожие на ромбододекаэдр, но с округлыми гранями), и кубоиды (кристаллы с криволинейной формой ). Как показали экспериментальные исследования и изучение природных образцов в большинстве случаев кристаллы в форме додекаэдроида возникают в результате растворения алмазов кимберлитовым расплавом. Кубоиды образуются в результате специфического волокнистого роста алмазов по нормальному механизму роста.

Алмаз Куллинан разбитый на 9 частей

Синтетические кристаллы, выращенные при высоких давлениях и температурах, часто имеют грани куба и это является одни их характерных отличий от природных кристаллов. При выращивании в метастабильных условиях алмаз легко кристаллизуется в виде пленок и шестоватых агрегатов.

Размеры кристаллов варьируют от микроскопических до очень крупных, масса самого крупного алмаза «Куллинан», найденного в 1905г. в Южной Африке 3106 карат (0,621кг).

На изучение огромного алмаза было потрачено несколько месяцев и в 1908 году он был расколот на 9 крупных частей.

Алмазы массой более 15 карат — редкость, а массой от сотни карат — уникальны и считаются раритетами. Такие камни очень редки и часто получают собственные имена, мировую известность и своё особое место в истории.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Хотя при нормальных условиях алмаз метастабилен, он в силу устойчивости своей кристаллической структуры может существовать неопределенно долго, не превращаясь в устойчивую модификацию углерода — графит. Алмазы, которые вынесены на поверхность кимберилитами или лампроитами кристаллизуется в мантии на глубине 200 км. и более при давлении более 4 Гпа и температуре 1000 — 1300 ° С. В некоторых меторождениях встречаются и более глубинные алмазы, вынесенные из переходной зоны или из нижней мантии. Наряду с этим, они выносятся к поверхности Земли в результате взрывных процессов, сопровождающих формирование кимберлитовых трубок, 15-20% которых содержит алмаз.

Алмазы встречаются также в метаморфических комплексах сверхвысоких давлений. Они ассоциируют с эклогитами и глубокометаморфизованными гранатовыми гнейсами. Мелкие алмазы в значительных количествах обнаружены в метеоритах. Они имеют очень древнее, досолнечное происхождение.

Также они образуются в крупных астроблемах — гигантских метеоритных кратерах, где переплавленные породы содержат значительные количества мелкокристаллического алмаза. Известным месторождением такого типа является Попигайская астроблема на севере Сибири.

Алмазы редкий, но вместе с тем довольно широко распространённый минерал. Промышленные месторождения алмазов известны всех континентах, кроме Антарктиды. Известно несколько видов месторождений алмазов. Уже несколько тысяч лет алмазы добывались из россыпных месторождений.

Только к концу XIX века, когда впервые были открыты алмазоносные кимберлитовая трубка, стало ясно, что алмазы не образуются в речных отложениях. Кроме этого алмазы были найдены в коровых породах в ассоциациях метаморфизма сверхвысоких давлений, например в Кокчетавском массиве в Казахстане.

И импактные, и метаморфические алмазы иногда образуют весьма масштабные месторождения, с большими запасами и высокой концентрацией. Но в этих типах месторождений алмазы настолько мелкие, что не имеют промышленной ценности. Промышленные месторождения алмазов связаны с кимберлитовыми и лампроитовыми трубками, приуроченными к древним кратонам. Основные месторождения этого типа известны в Африке, России, Австралии и Канаде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошие кристаллы подвергаются огранке и используются в ювелирном деле. Ювелирными считаются около 15% добываемых алмазов, еще 45% считаются околоювелирными, то есть уступают ювелирным по размеру, цвету или чистоте. В настоящее время общемировой объем добычи алмазов составляет порядка 130 миллионов карат в год.

Бриллиант (от франц. brillant — блестящий), — алмаз, которому посредством механической обработки (огранки) придана специальная форма, бриллиантовая огранка, максимально раскрывающая такие оптические свойства камня, как блеск и цветовая дисперсия.

Совсем мелкие алмазы и осколки, непригодные для огранки, идут в качестве абразива для изготовления алмазного инструмента, необходимого для обработки твёрдых материалов и огранки самих алмазов. Скрытокристаллическая разновидность алмаза чёрного или тёмно-серого цвета, образующая плотные или пористые агрегаты, носит название Карбонадо, обладает более высоким сопротивлением истиранию, чем у кристаллов алмаза и благодаря этому особенно ценится в промышленности.

Мелкие кристаллы также в больших количествах выращиваются искусственным путём. Синтетические алмазы получают из различных углеродсодержащих веществ, главным образом из графита, в спец. аппаратах при 1200-1600°С и давлениях 4,5-8,0 ГПа в присутствии Fe, Co, Сr, Мn или их сплавов. Они пригодны для использования только в технических целях.

ИсточникАлмаз

Алмас — арабизированная форма Adamas (греч., букв, «неодолимый, непобедимый») — алмаз.

Химический состав

Формула алмаза

По химическому составу алмаз представляет собой кристаллографическую модификацию (разновидность) углерода и является родным братом графита. По существу как графитовый стержень простого карандаша, так и яркий бриллиант в перстне являются чистым углеродом. Различие свойств этих двух родственных минералов состоит в их внутренней структуре — расположении атомов в решетке, связанном с физико-химическими условиями образования этих минералов.

Алмаз в природе

Алмаз. Фото октаэдрического кристалла. Якутия

В природе минерал встречается в виде отдельных кристаллов и их обломков, а также в форме кристаллических агрегатов, т. е. сростков большого числа мелких кристаллов. Внешне кристаллы этого минерала весьма разнообразны.

Вес кристаллов алмаза, встречающихся в природе, различен — от сотых долей до нескольких сот и даже тысяч каратов (1 карат равен 200 миллиграммам). Чаще всего попадаются мелкие кристаллы весом 0,1—0,4 карата, реже — весом в 1 карат и более и совсем редко более 10 каратов. Поэтому с древних времен находка крупного кристалла являлась большим событием, и такому камню всегда присваивалось собственное имя.

Свойства алмаза

Самые сильные кислоты не оказывают на него никакого воздействия. Очень медленно растворяется лишь в расплавах щелочей.

Если для технического алмаза основными свойствами являются высокая твердость и химическая стойкость, то для ювелирного качества важнейшим признаком является особый блеск и игра цветов, Благодаря высокому показателю преломления белый луч света, падая под углом на кристалл, не проходит сквозь него, а отражается от граней и разлагается на отдельные цветные лучи. Камень как бы светится всеми цветами радуги. В сочетании с сильным блеском граней это явление создает исключительно красивую игру цветов.

Под действием ультрафиолетовых, рентгеновских и катодных лучей алмаз светится синеватым, голубоватым, зеленоватым и желтым цветом. Это явление называется люминесценцией. Данной способностью иногда пользуются при извлечении кристаллов из концентрата.

Цвет различный, чистые разности бесцветны, водяно-прозрачны, иногда имеют оттенки коричневого, красного, желтого, синего и других цветов. Отличается сильным, так называемым алмазным, блеском. Твердость 10. Плотность 3,5. Спайность совершенная (по октаэдру).

Излом раковистый. Прочие свойства: хрупкость, химическая стойкость; люминесцирует в ультрафиолетовых лучах голубовато-синим цветом.

Разновидности

Различают ювелирные и технические.

Диагностика

Минерал можно диагностировать по ряду признаков:

Спутники минерала

Происхождение

Магматическое (трубки взрыва). Накапливается в россыпях.

Применяется в технике в качестве сверхтвердого материала для изготовления буровых коронок, сверл, фильеров, резцов, абразивных материалов (75-80% добываемых минералов являются техническими). Чистые или равномерно окрашенные алмазы являются драгоценными камнями. Ограненные алмазы называются бриллиантами.

Технологии извлечения алмаза

В настоящее время при разработке технологии добычи алмазов используют другое их характерное свойство — способность не, смачиваться водой и прилипать к некоторым жирам. На алмазодобывающих предприятиях широко распространен метод извлечения алмазов из концентратов на жировых столах.

В кислороде при температуре 700° С алмаз сгорает, образуя углекислоту и небольшое количество золы.

По особенностям кристаллической формы и сохранности кристаллов, степени прозрачности и густоты окраски, а также в зависимости от того, имеются ли в них включения и механические повреждения, алмазы делятся на ювелирные и технические. К ювелирным относятся прозрачные бесцветные или светлоокрашенные кристаллы без включений и механических повреждений. Такие алмазы идут на изготовление бриллиантов.

История добычи в мире

Первой страной, где начали добывать алмазы, была Индия. В священных индийских книгах — «Ведах» алмаз упоминается за несколько тысячелетий до нашей эры. Алмазоносный район распространялся на большую площадь нагорной части Индии, называемой Декан, простирающийся от реки Пеннер в штате Мадрас в северном направлении до рек Сон и Кен, впадающих в о. Ганг в провинции Прадеш. Самые крупные индийские алмазы «Кохинур», «Орлов» и другие найдены в богатых копях Голконда, располагавшихся в нижнем течении реки Кистна, в районе города Эллура.

Долгое время способы добычи алмазов в Индии были покрыты глубокой тайной. Владельцы камней специально облекли таинственностью алмаз, чтобы поднять на него цену. Поэтому в индийской литературе правда настолько перемешалась с вымыслом, что невозможно было отделить их друг от Друга.

А. Е. Ферсман в книге «Очерки по истории камня» приводит одну такую легенду, имеющуюся в рассказах Аристотеля о драгоценных камнях. Алмазы в Индии и на Цейлоне находили в таких глубоких долинах, что дна их не было видно. Когда Александр Македонский Во время похода в Индию встретил такую долину, он пожелал получить алмазы.

Однако никто из людей не отважился спуститься в пропасть, где водились ядовитые змеи. По совету сопровождавших его мудрецов, Александр приказал бросать на дно пропасти куски сырого мяса. Летевшие за войском хищные птицы, спускаясь за мясом, поднимали приставшие к нему алмазы. Добываемые таким путем алмазы: бывали величиной с чечевицу, иногда с пол горошины. Эта легенда встречается в литературных источниках Индии в разных вариантах.

Рассказы о добыче алмазов из недоступной пропасти с помощью птиц были широко распространены в древней литературе. Они имеются у Эпифания Кипрского, в армянском сборнике о камнях, в русском «Азбуковнике», у Марко Поло и других.

Эти легенды остроумно высмеял еще в начале нашей эры выдающийся узбекский естествоиспытатель Бируни (973—1048 гг.). Вот что он писал в своей книге «Собрание сведений для познания драгоценностей (минералогия)»:

«Об алмазных копях и о том, как находят алмазы, рассказывается много небылиц. Так, в числе прозвищ алмаза есть и имя «Орлиный камень»; и оно ему дано, как говорят, потому, что искатели алмазов покрывают гнездо с птенцами орла стеклом, а орел, видя его и не будучи в состоянии проникнуть в гнездо, улетает, приносит алмаз и кладет его на стекло. Когда алмазов соберется много, искатели забирают их и убирают стекло, для того чтобы орел подумал, что он добился успеха тем, что сделал; через некоторое время они опять кладут стекло на гнездо и орел снова приносит алмазы. рассказ в целом — глупость, вздор и выдумка.

Таким же вздорным является утверждение, что все существующие сейчас алмазы — это те, которые добыл Зу-л-Карнайн из долины (алмазов). Там находились змеи, от взгляда на которых люди умирали. И вот он приказал впереди нести зеркало, позади которого и прятались те, которые несли его. Когда змеи увидели себя (в зеркале), они тут же и околели.

Но ведь и до того одна змея видела другую и не умирала, а ведь самому телу была бы более свойственна способность убивать, чем его отражению в зеркале. Если же то, что они говорят, касается только людей, то почему же должна умирать змея, увидев себя в зеркале? И, наконец, если люди узнали то, что придумал Зу-л-Карнайн, то что же мешает им повторить его . дело после него?

Есть и такие люди, которые утверждают, рассказывая об алмазах, что они находятся в пропасти, куда ни для кого нет ни прохода, ни спуска, и что промышляющие ими люди разрезают на части тело животного и бросают туда куски свежего мяса, которые падают на алмазы, и они прилипают к ним. А там летают орлы и грифы, которые знают эти места и привыкли к таким действиям людей, перестали бояться их и к ним приручились.

Они хватают мясо и несут его на край ущелья, где начинают его пожирать, стряхивая с него все то, что к нему пристало. Затем приходят люди и подбирают то, что может упасть там из алмазов. Поэтому и называют «Орлиный камень». И нет конца этим бредням». Бируни.

Собрание сведений для познания драгоценностей.

Распространению всевозможных легенд способствовали сами владельцы алмазов, так как облечение камня таинственностью, небылицы о трудностях его добычи помогали устанавливать высокие цены.

Между тем добыча алмазов производилась довольно простым и всем доступным способом. Бируни указывает, что алмазный песок промывался так же, как золотоносный; песок смывался с конического лотка, а алмаз оседал внизу.

В Индии, как правило, добывались только высококачественные крупные камни, которые можно было в естественном виде после шлифования граней использовать как украшения. Непригодные для этой цели алмазы выбрасывались в отвалы. Здесь уже в древности существовала кастовая классификация.

Белые кристаллы относились к высшей касте «брахманов», с красноватым оттенком — к «кшатриям», зеленоватые — к «войшье», серые — к «шудрам». Самую высокую Ценность имели «брахманы», самую низкую — «шудры». Это была первая попытка классифицировать по цвету.

Вплоть до X века нашей эры Индия была единственным в мире поставщиком алмазов.

В VI—X веках нашей эры индийские эмигранты проникли на остров Борнео (Калимантан) и открыли здесь богатые алмазоносные россыпи в бассейне рек Ландак, Сикоям и Саравак, впадающих в р. Капуас на западе

острова. В конце XVII века минералы были открыты на полуострове Тана-Ляут (в бассейне р. Мартапура и ее притоков Риам-Кива, Риам-Канан и Банджо-Иранг), около города Банджермаски (на юго-востоке острова).

Остров Борнео совместно с Индией до середины XVIII века являлись основными поставщиками и только они снабжали мировой рынок алмазами.

Добыча в Бразилии

В 1695 г. в Бразилии в штате Минас-Жераис старатель Антоний Родриго Ардао при промывке золота в Теджуко (ныне Диамантина) обнаружил первые алмазы. Но тогда по незнанию им не придали особого значения, и найденные кристаллы использовались в качестве марок при игре. Так продолжалось почти 30 лет. В 1725 г. Бернардо да-Францеско Лабо первым заявил об открытии алмазов.

Специалисты Лиссабона подтвердили, что найденные камни действительно являются алмазами. В Бразилии началась алмазная лихорадка. Старатели — одиночки и группы предприимчивых людей кинулись на поиски и добычу алмазов, Последних было добыто так много, что уже в 1727 г., т. е. спустя два года после заявки Лабо, цена на алмазы резко упала. Для того чтобы сохранить на мировом рынке высокие цены, алмазоторговцы прибегали к всевозможным ухищрениям. Голландские торговцы, например, контролировавшие поставки алмазов из Индии, заявили, что в Бразилии вообще не открыто никаких алмазов и что, якобы, так называемые «бразильские» алмазы есть не что иное, как низкосортные алмазы Гоа, завезенные в Бразилию, откуда их вывозили в Европу под видом индийских.

В 70-х годах XVIII века алмазы были обнаружены в штатах Гояс и Мату-Гросу. Добыча их еще более возросла. Если с 1730 по 1740 г. было добыто 200 000 каратов, то с 1741 по 1771 г. уже 1 666 569 каратов.

Падение цен на алмазы было приостановлено португальским правительством, которое ввело высокие налоги и поставило такие обременительные условия, что разработка алмазов в Бразилии прекратилась. В 1772 г. добыча алмазов была объявлена государственной монополией. В 1822 г. Бразилия освободилась от португальского владычества и стала самостоятельным государством.

Правительство страны вновь разрешило частным лицам добывать алмазы. В 1844 г. алмазная промышленность Бразилии получила новый толчок в связи с открытием алмазов в штате Байя. Именно здесь был впервые найден черный алмаз — карбонадо.

Полтора столетия Бразилия была основным поставщиком камней на мировой рынок, но затем слава ее померкла в связи с открытием богатейших южноафриканских месторождений.

Добыча в Австралии

В 1851 г. при промывке золотых и оловянных россыпей были обнаружены в Австралии. Но промышленными оказались лишь россыпи Нового Южного Уэльса, открытые в 1859—1867 гг., где в отдельные годы добывалось до 4000 каратов. Рост добычи происходил до 1915 г., когда было получено 186 963 карата, после этого добыча их резко упала из-за истощения россыпей; теперь там добывается немногим более 200 каратов в год.

Добыча в России

В этой статье Староватов не называет «ценные камни» алмазами, но, по-видимому, это были они. По данным якутского краеведа Модеста Кротова, изучавшего архив Староватова, известно, что в сентябре 1939 г. Центральные геологоразведочные организации уже получили от Староватова конкретные сведения о находках алмазов в бассейне р. Вилюй; эти сведения основаны не на устных рассказах очевидцев, а на собственных находках Староватова.

О деятельности Староватова в литературе о якутских алмазах до сих пор ничего не упоминалось. Впервые о нем упомянул доктор технических наук Н. В. Черский в своей книге «Богатства недр Якутии». Между тем X. Староватов по существу является первым челове- ком, указавшим на наличие в бассейне р. Вилюй алмазов.

В июне 1955 г. были открыты богатые коренные месторождения алмазов одновременно в двух районах: в Малом Ботуобинском — кимберлитовая трубка «Мир» и в Далдынском — кимберлитовая трубка «Удачная», а уже с 1956 г. наряду с разведкой здесь успешно шла попутная добыча алмазов. В 1957 г. на трубке «Мир» началась опытная промышленная добыча алмазов.

Россыпные и коренные месторождения алмазов, открытые в 1954—1955 гг. в Вилюйском районе республики Якутия, являются крупнейшими месторождениями мирового значения. На их базе создана алмазная промышленность, которая полностью обеспечивает потребности нашей страны в алмазах.