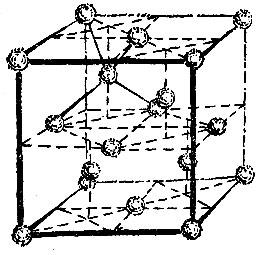

рис. 1

Еще в конце XVIII века стало известно, что алмаз состоит из атомов

углерода. Однако полностью структура алмаза была расшифрована значительно позже, в 1913 г., с помощью рентгеновских лучей.

Элементарная кубическая ячейка структуры алмаза представлена

на рис. 1. В вершинах куба расположено по атому (для наглядности

на рисунке атомы представлены в виде шариков). По одному атому находится также в центре каждой грани. Еще четыре атома размещаются

внутри куба. Для этого куб мыслится разделенным по объему на восемь

равных частей, и эти четыре атома расположены в центрах таких восьмушек. Однако они занимают не все восемь центров, а только четыре из них, так что восьмушки с заполненными центрами чередуются с незаполненными. Большое количество таких кубиков, уложенных вплотную друг к другу, так что они заполняют некоторое пространство без промежутков, образуют пространственную решетку структуры алмаза. Постоянная решетки (ребро куба элементарной ячейки) равна 3,57. Простой расчет показывает, что на каждую элементарную кубическую ячейку приходится по 8 атомов, а в 1 см3 алмаза содержится 1,76.10м атомов. Легко установить, что структура

Алмаз

алмаза состоит из двух взаимопроникающих идентичных гранецентрированных кубических решеток, смещенных одна относительно другой вдоль пространственной диагонали куба на расстоянии четверти длины этой диагонали, образующих одну гранецентрированную решетку с базисом, содержащим два атома с координатами (0, 0, 0) и (1/4, 1/4, 1/4) 3. Четырехвалентные атомы углерода в структуре алмаза связаны

с четырьмя ближайшими соседними атомами, расположенными по тетраэдру.

По одному валентному электрону от каждого атома осуществляют

связь в каждом из четырех направлений. Такие пары электронов, обладающих анти параллельными спинами, формируют гомеополярную или ковалентную связь. Не останавливаясь подробно на природе гомеополярных сил, заметим, что гомеополярная связь обладает направленностью. Поэтому силы, связывающие атомы углерода, ориентированы вдоль кристаллографических направлений.

Гомеополярные силы обеспечивают очень прочную связь атомов кристалла. Этим объясняется, в частности, уникальная твердость алмаза. Распределение электронной плотности и зарядов в решетке алмаза было предметом многочисленных экспериментальных и теоретических исследовании 4~1 0 ’12δ.

Установлено, что большая часть валентных электронов локализована в направлении связей между ближайшими соседями(1,2 электрона на связь4). При этом плотность электронов в центре связи примерно вдвое большая, чем в средней точке между связями. Такого рода ≪открытый≫ характер решетки алмаза способствует внедрению в нее атомов других элементов в процессе роста кристалла.

Разновидности алмазов в природе

С минералогической точки зрения представляет интерес классификация алмазов по разновидностям форм их кристаллизации, выделяемым по присущим им типоморфным особенностям, свидетельствующим о некотором отличии условий их роста. Очевидно, что монокристаллы образуются в других условиях кристаллизации, чем поликристаллические агрегаты, поэтому те и другие должны выделяться в две самостоятельные генетические группы. Среди монокристаллов могут выделяться разновидности по существенному отличию кристаллографических форм их роста, характеру примесных дефектов и другим особенностям, приобретенным в процессе кристаллизации. Среди поликристаллических агрегатов могут выделяться разновидности по отличию их строения (яснозернистое, радиально-лучистое, скрытокристаллическое), которое определяется условиями их роста.

Описание разновидностей алмаза в курсах минералогии и минералогических справочниках

ВЕРНАДСКИЙ В. И.

Борт — окрашенные разности алмаза, которые представляют собой слабые твердые растворы ближе не известных, очень стойких веществ. Эти разности обладают особыми условиями генезиса и отличными от бесцветного алмаза физическими свойствами

Карбонадо — проявляется чрезвычайно редко в ясных кристаллических полиэдрах: для него описаны лишь плохо выраженные кубы, октаэдры, ромбические додекаэдры правильной системы. Это вещество черное, очень твердое, малопрозрачное, являющееся большей частью в неправильных пористых стяжениях и древовидных сростках мельчайших октаэдров, иногда принимающих форму более или менее правильных шаровых конкреций

БЕТЕХТИН А. Г., БОЛДЫРЕВ А. К. и др.

Разновидности:

1. Собственно алмаз, чаще в отдельных кристаллах, реже в кристаллических группах

2. Борт представляет собой шаровидные агрегаты радиально-лучистого строения, иногда заключающие в себе отдельные крупные кристаллы

3. Карбонадо обычно в виде плотных тонкозернистых иногда пористых агрегатов сероватого или буровато-черного цвета

ТРОФИМОВ В. С.

Борт (синоним борте). К этому сорту алмазов относятся неправильные кристаллы, сростки и шарообразные лучистые агрегаты, по тем или иным причинам непригодные как ювелирное сырье. Большей частью они бывают окрашены в желтый, коричневый и серый цвета, но могут быть и бесцветными. В зависимости от внешней формы, цвета, трещиноватости и места добычи они разделяются на много классов. Так, различают более твердые бразильские борты, менее твердые капские, добываемые в Юго-Западной Африке, и австралийские, занимающие промежуточное положение

Балласы, являющиеся до известной степени разновидностью борта, имеют шарообразную форму и структуру ядра, покрытого оболочкой. Обычно центральная часть их обладает более крупнокристаллической структурой а оболочка — мелкозернистым строением и большей твердостыо. Балласы тверже и прочнее обыкновенных кабонадо, но встречаются значительно реже последних Капские балласы по своей твердости ниже бразильских

Карбонадо (иначе черные алмазы) представляют собой тонкозернистые непрозрачные пористые агрегаты овальной формы без видимой спайности; окрашены они в темные цвета (серый, черный и реже зеленый). Согласно рентгенометрическим исследованиям (W. Gerlach) карбонадо являются агрегатом микроскопических зерен алмаза, сцементированных аморфным углеродом или графитом; поверхность их зерен обычно гладкая, блестящая, со смолистым и полуметаллическим блеском. Различают следующие разновидности карбонадо: с разноцветной и плотной эмалевидной наружной оболочкой (твердые); черные матовые, напоминающие внешним видом кокс (слабые); темно-серые куполовидные с внутренними мелкими пустотами (слабые); округлые, блестящие, слабопористые, темно-зеленые, средней твердости

БЕТЕХТИН А. Г.

Борт — неправильной формы сростки и шаровидные лучистые агрегаты

Карбонадо — тонкозернистые пористые агрегаты, окрашенные аморфным графитом и посторонними примесям в буровато-черный цвет

Борт — зернистый скрытокристаллический алмаз; серы до черного, цвет зависит от загрязнений и включений без ясной спайности; сюда же относятся алмазы с плохой окраской или трещиноватые, не представляющие ценности как драгоценные камни

Дробеобразный борт — разновидность борта с меньшим количеством примесей; молочно-белый до стально-серого, сферические образования с радиальной структурой. Такие образования отличаются большой прочностью (малой хрупкостью)

Градообразный борт — серый или серо-черный, в округлых формах; по виду похож на цемент; состоит из концентрических мутных алмазных корок и цементоподобного материала; твердость меньше, чем у обычного борта; при сгорании дает 1-3,5% золы

Фрамезит — подобен обычному борту, но более трудно поддается шлифовке, часто содержит мелкие блестящие точки очевидно, связанные с включениями алмазов; дает 4,5-6,5% золы

Стевартит — магнитный борт, дающий 3-19,5% золы, частично состоящий из окислов железа

Карбонадо — черный или серо-черный, плотный иногда зернистый до сплошного, твердость такая же, как у кристаллов, или превосходит твердость кристаллов и, менее хрупок; удельный вес меньше, чем у алмаза, в связи с наличием пористости

БОНШТЕТ- КУПЛЕТСКАЯ Э. М.

Борт — зернистые и непрозрачные сростки, преимущественно серые и черные. В технике различают: разновидности борта (дробеобразный — shot bort, градообразный борт — hailstone bort, фрамезит, черный алмаз, стевартит), алмазную крошку, конго и др.

Баллас — очень мелкие и шаровидные агрегаты большей частью лучистого строения

Карбонадо — тонкозернистые плотные или пористого сложения агрегаты сероватого и черного цвета

Если проанализировать с этой точки зрения имеющиеся в литературе описания разновидностей, то становится очевидным, что к собственно алмазам относят монокристаллы; в разновидности выделяются поликристаллические образования, отличающиеся внутренним строением. В большинстве случаев яснозернистые сростки называются бортом, сферолиты, имеющие радиально-лучистое строение, — балласом и специфические пористые или плотные сростки субмикроскопических зерен алмаза — карбонадо. При классификации, создаваемой по генетическому принципу, согласно которому монокристаллические и поликристаллические образования должны выделяться в разные группы, к борту не следует относить искаженные или интенсивно окрашенные кристаллы, а к карбонадо — черные алмазы, имеющие форму правильных многогранников или яснозернистое строение.

Источник: studfile.net

Алмаз

Алмаз — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. При нормальных условиях метастабилен, то есть может существовать неограниченно долго. В вакууме или в инертном газе при повышенных температурах постепенно переходит в графит. Имеет самую высокую твёрдость по шкале Мооса.

- 1 Физико-механические свойства

- 2 Нахождение алмазов в природе

- 2.1 Добыча и месторождения алмазов

- 2.2 История добычи алмазов в России

- 3.1 Огранка

Физико-механические свойства [ ]

Главные отличительные черты алмаза — высочайшая среди минералов Нахождение алмазов в природе [ ]

Алмаз — редкий, но вместе с тем довольно широко распространённый минерал. Промышленные месторождения алмазов известны на всех континентах, кроме Антарктиды. Известно несколько видов месторождений алмазов. Уже несколько тысяч лет назад алмазы в промышленных масштабах добывались из россыпных месторождений. Только к концу XIX века, когда впервые были открыты алмазоносные кимберлитовые трубки, стало ясно, что алмазы не образуются в речных отложениях.

О происхождении и возрасте алмазов до сих пор нет точных научных данных. Учёные придерживаются разных гипотез — магматической, мантийной, метеоритной, флюидной, есть даже несколько экзотических теорий. Большинство склоняются к магматической и мантийной теориям, к тому, что атомы углерода под большим давлением (как правило, 50000 атмосфер) и на большой (примерно 200 км) глубине формируют кубическую кристаллическую решётку — собственно алмаз. Камни выносятся на поверхность вулканической магмой во время формирования так называемых «трубок взрыва».

Возраст алмазов, по данным некоторых исследований, может быть от 100 миллионов до 2,5 миллиардов лет.

Известны метеоритные алмазы внеземного, возможно, досолнечного происхождения. Алмазы также образуются при ударном метаморфизме при падении крупных метеоритов, например, в Попигайской астроблеме на севере Сибири.

Кроме этого, алмазы были найдены в кровлевых породах в ассоциациях метаморфизма сверхвысоких давлений, например в Кумдыкульском месторождении алмазов на Кокчетавском массиве в Казахстане.

И импактные, и метаморфические алмазы иногда образуют весьма масштабные месторождения, с большими запасами и высокой концентрацией. Но в этих типах месторождений алмазы мелки настолько, что не имеют промышленной ценности.

Добыча и месторождения алмазов [ ]

Промышленные месторождения алмазов связаны с кимберлитовыми и лампроитовыми трубками, приуроченными к древним кратонам. Основные месторождения этого типа известны в Африке, России, Австралии и Канаде.

Согласно материалам Кимберлийского процесса, мировая добыча алмазов в 2011 году составила 123,99 млн карат (средняя стоимость карата около 115$). Добыча алмазов (в стоимостном выражении) в странах-лидерах составила:

- Ботсвана — 3,9 млрд. долларов;

- Россия — 2,7 млрд. долларов;

- Канада — 2,5 млрд. долларов;

- ЮАР — 1,7 млрд. долларов;

- Ангола — 1,2 млрд. долларов.

Мощности действующих месторождений, степень их выработки, и ожидаемый ввод в эксплуатацию новых рудников позволяют предположить, что в средне- и долгосрочной перспективе на мировом рынке будет наблюдаться превышение спроса над предложением.

История добычи алмазов в России [ ]

В России первый алмаз был найден 5 июля 1829 года на Урале в Пермской губернии на Крестовоздвиженском золотом прииске четырнадцатилетним крепостным Павлом Поповым, который нашёл алмаз, промывая золото в шлиховом лотке. За полукаратный кристалл Павел получил вольную. Павел привёл учёных, участников экспедиции немецкого учёного Александра Гумбольдта, на то место, где он нашёл первый алмаз (сейчас это место называется Алмазный ключик (по одноимённому источнику) и расположено приблизительно в 1 км от пос. Промысла́ недалеко от старой дороги, связывающей посёлки Промысла́ и Тёплая Гора Горнозаводского района Пермского края), и там было найдено ещё два небольших кристалла. За 28 лет дальнейших поисков был найден только 131 алмаз общим весом в 60 карат.

Первый алмаз в Сибири был намыт также из шлиха неподалеку от города Енисейска в ноябре 1897 года на реке Мельничной. Размер алмаза составлял 2/3 карата. Из-за малого размера обнаруженного алмаза, и недостатка финансирования разведка алмазов не велась. Следующий алмаз был обнаружен в Сибири в 1948 году.

Поиск алмазов в России вёлся почти полтора века, и только в середине 50-х годов были открыты богатейшие коренные месторождения алмазов в Якутии. 21 августа 1954 года геолог Лариса Попугаева из геологической партии Натальи Николаевны Сарсадских открыла первую кимберлитовую трубку за пределами Южной Африки. Её название было символично — «Зарница».

Следующей стала трубка «Мир», что тоже было символично после Великой Отечественной войны. Была открыта трубка «Удачная». Такие открытия послужили началом промышленной добычи алмазов на территории СССР. На данный момент львиная доля добываемых в России алмазов приходится на якутские горнообрабатывающие комбинаты.

Кроме того, крупные месторождения алмазов находятся на территории Красновишерского района Пермского края, и в Архангельской области: месторождение им. Ломоносова на территории Приморского района и месторождение Верхотина (им. В.Гриба) на территории Мезенского района.

В сентябре 2012 года СМИ сообщили, что учёные рассекретили сведения о крупнейшем в мире месторождении импактных алмазов, расположенном на границе Красноярского края и Якутии. Как утверждает Николай Похиленко (директор Института геологии и минералогии Сибирского отделения (СО) РАН), это месторождение содержит триллионы карат.

Применение [ ]

Огранённый алмаз (бриллиант) уже многие десятилетия является популярнейшим и дорогим драгоценным камнем. В подавляющей степени цена алмаза обусловлена крайне высокой монополизацией этого рынка. Фирма «Де Бирс», на долю которой приходится около 50 % мировой добычи, разрабатывает месторождения Ботсваны, ЮАР, Намибии и Танзании. Подавляющая часть (по стоимости) природных алмазов используется для производства бриллиантов.

Исключительная твёрдость алмаза находит своё применение в промышленности: его используют для изготовления ножей, свёрл, резцов и тому подобных изделий. Потребность в алмазе для промышленного применения вынуждает расширять производство искусственных алмазов. В последнее время проблема решается за счёт кластерного и ионно-плазменного напыления алмазных плёнок на режущие поверхности. Алмазный порошок (как отход при обработке природного алмаза, так и полученный искусственно) используется как абразив для изготовления режущих и точильных дисков, кругов и т. д.

Также применяются в квантовых компьютерах, в часовой и ядерной промышленности.

Крайне перспективно развитие микроэлектроники на алмазных подложках. Уже есть готовые изделия, обладающие высокой термо- и радиационной стойкостью. Также перспективно использование алмаза, как активного элемента микроэлектроники, особенно в сильноточной и высоковольтной электронике из-за большой величины пробивного напряжения и высокой теплопроводности.

При изготовлении полупроводниковых приборов на основе алмаза используются, как правило, допированные плёнки алмаза. Так, допированный бором алмаз имеет p-тип проводимости, фосфором — n-тип. Из-за большой ширины зоны алмазные светодиоды работают в ультрафиолетовой области спектра.

В 2004 году в ИФВД РАН впервые синтезировали алмаз, имеющий сверхпроводящий переход при температуре 2-5 К (зависит от степени легирования). Полученный алмаз представлял собой сильнолегированный бором поликристаллический образец, позже в Японии получили алмазные плёнки, переходящие в сверхпроводящее состояние при температурах 4-12К. Пока сверхпроводимость алмаза представляют интерес лишь с научной точки зрения.

Огранка [ ]

Огранённый алмаз называется бриллиантом.

Основными типами огранки являются: круглая (со стандартным числом 57-ми граней) фантазийная, к которой относятся такие виды огранки, как «овальная», «груша» (одна сторона овала — острый угол),«маркиза» (овал с двумя острыми углами, в плане похож на стилизованное изображение глаза),«принцесса», «радиант» и другие виды. Форма огранки бриллианта зависит от формы исходного кристалла алмаза. Чтобы получить бриллиант максимальной стоимости, огранщики стараются свести к минимуму потери алмаза при обработке. В зависимости от формы кристалла алмаза, при его обработке теряется 55—70 % веса.

Применительно к технологии обработки, алмазное сырье можно условно разделить на три большие группы: 1.«соублз» — как правило, кристаллы правильной октаэдрической формы, которые вначале должны быть распилены на две части, при этом получаются заготовки для производства двух бриллиантов; 2.«мэйкблз» — кристаллы неправильной или округлой формы, подвергаются огранке «одним куском»; 3.«кливаж» — кристаллы с трещинами, перед дальнейшей обработкой раскалываются.

Основными центрами огранки бриллиантов являются: Индия, специализирующаяся преимущественно на мелких бриллиантах массой до 0,30 карата; Израиль, гранящий бриллианты массой более 0,30 карата; Китай, Россия, Украина, Таиланд, Бельгия, США, при этом в США производят только крупные высококачественные бриллианты, в Китае и Таиланде — мелкие, в России и Бельгии — средние и крупные. Подобная специализация сформировалась в результате различий в оплате труда огранщиков.

Источник: mineralogy.fandom.com

Какая кристаллическая решетка у алмаза и в чем ее уникальность

Кристаллической решеткой алмаза ученые заинтересовались давно. Благодаря ее характеристикам, камень имеет особые свойства и ценность. Существуют аллотропные модификации, используемые в промышленности, электронике, медицине, космонавтике, авиации. В настоящее время развивается отрасль по созданию искусственных алмазов, но она требует больших затрат.

Строение кристалла и способ образования

Камень алмаз – кубическая аллотропная форма углерода, шестого элемента таблицы Менделеева. Образуется после сверхбыстрого охлаждения под действием сильного давления. Добывается в кимберлитовых трубках – вертикальных образованиях, возникших при прорыве магмы сквозь кору земли.

Под фразой «кристаллическая решетка алмаза» понимают пространственное расположение и соединения атомов углерода, обусловливающие твердость минерала.

По сути алмаз – это модификация углерода.

К какому типу относится кристаллическая решетка алмаза

Минерал имеет атомную кристаллическую решетку, т. е. в узлах расположены атомы углероды.

Особенности строения кристаллической решетки алмаза обусловливают его прочность, т. к. каждый атом находится в центре тетраэдра (треугольная или трехгранная пирамида) и связан ковалентными связями. При этом каждый атом плотно связан с четырьмя соседними атомами.

Минерал плохо или практически совсем не проводит электрический ток (диэлектрик). Это связано с тем, что между атомами одинаковое расстояние и нет свободных электронов.

Для алмаза характерна кубическая сингония, т. е. элементарная ячейка представлена в форме куба.

Строение кристаллической решетки алмаза:

- по одному атому углерода – на вершинах куба;

- по одному атому – в каждой грани;

- четыре атома – внутри куба.

Атомы, расположенные в центре граней – общие для двух ячеек. Атомы, расположенные на вершинах – общие для восьми ячеек. Между собой они соединены наиболее прочным подвидом ковалентной связи – сигма-связью.

Всего химики выделяют 4 типа связи атомов между собой:

- ионная;

- металлическая;

- водородная;

- ковалентная.

Последний тип связи, формирующий кристаллическую решетку у алмаза, считается самым прочным.

Не все алмазы состоят исключительно из углерода. Иногда в составе встречаются посторонние примеси (кальций, алюминий, бор, магний, кремний, гранит, газы). Если примеси расположены поверхностно, то их можно удалить при огранке. Если же внутри камня, то такие алмазы не представляют ювелирной ценности и используются в промышленности.

Пример кристаллической решетки камня в видео:

Физические и химические свойства

Химическая формула минерала – C. Кристалл хорошо проводит тепло, но не проводит (или слабо проводит) электрический ток. Имеет хорошие преломляющие и отражающие свойства.

Плавится при температуре свыше 3700 градусов. Горит в сочетании с кислородом при температуре более 721 градуса. Устойчив к кислотам и щелочам.

- Цвет: бесцветный, прозрачный. Возможны оттенки голубого, желтого, синего, розового, красного, бурого, черного.

- Форма: кристалл с разным количеством граней.

- Блеск: сильный алмазный.

- Плотность: 3,5 г/см3.

- Твердость: абсолютная, 10 баллов. Но при этом камень очень хрупкий.

- Спайность: средняя.

- Электропроводность: слабая или отсутствует.

- Люминесцирует при ультрафиолете.

- Под действием рентгеновского излучения снижается прочность связей.

Аллотропные модификации

Некоторые другие химические элементы имеют схожую с алмазом структуру, но несколько отличную молекулярную кристаллическую решетку. Различие – в расположении атомов.

У алмаза атомы углерода располагаются близко друг другу. А у других элементов с большей атомной массой – расстояние между атомами больше, что снижает их прочность.

Из аллотропных модификаций известны:

- Лонсдейлиты – недостаточно изучены, добываются из метеоритов или создаются искусственно, имеют гексагональную кристаллическую решетку.

- Графит – имеет похожее строение, но отличается пи-связями и наличием свободных электронов (гексагональная кристаллическая решетка).

- Уголь – используется как сырье для получения тепла.

- Карбин – мелкие черные кристаллы в форме порошка, искусственно созданные.

- Фуллерены – кристаллическая решетка выглядит в виде мяча, собранного из восьмиугольников, искусственно созданные.

- Углеродные нанотрубки – используются как каркас к наноизделиям.

Аллотропные модификации способны к трансформации: под действием температуры 1800 градусов они преобразуются в графит.

Дополнительно смотрите видеоматериал об аллотропных формах углерода — алмазе и графите:

Способы применения вещества

Обработанные и ограненные камни высокого качества – бриллианты с идеальной кристаллической решеткой и составом (без примесей и дефектов) – используют для производства ювелирных украшений. Это наиболее прибыльная сфера применения минерала.

Дефектные камни идут на другие нужды:

- производство подшипников, сверл;

- использование в электронике и телекоммуникациях;

- изготовление механизмов из алмазного порошка;

- обрамление шлифовочных кругов;

- создание оптических линз;

- использование в качестве абразивов;

- создание квантовых компьютеров;

- применение в ядерной энергетике;

- изготовление медицинского инструментария.

Получение искусственных минералов

В настоящее время разработаны методики получения алмаза из графита.

По HPHT методу, формирование искусственного камня достигается воздействием 3000-градусной температуры при давлении более 1000 Па и добавлением металлов. Это приводит к изменению ковалентных связей в кристаллической решетке и образованию пористых мутных камней.

Получить небольшие, но геометрически идеальные и прозрачные самоцветы, можно с помощью применения ударной волны (метод взрывного синтеза).

Но считается, что лучший способ получения искусственных самоцветов – это выращивание при температуре 1500 градусов. Но это затратный метод, как и создание алмазов с помощью ультразвука. Поэтому принято получать камни из паров метана. Метод основан на пленочном осаждении графита.

Технологии неуклонно развиваются, и возможно в скором будущем, ученые научатся синтезировать искусственные алмазы при минимальных затратах.

Может быть, вам известны еще какие-то особенности строения или получения алмазов? Поделитесь своими знаниями в комментариях. Делайте репост в соцсети.

Источник: zakamnem.ru