Аммоноидеи (лат. Ammonoidea), часто аммониты — подкласс вымерших головоногих моллюсков, существовавший в палеозое и мезозое (400–66 млн лет назад). Характерной особенностью этих моллюсков была наружная раковина, обычно закрученная в спираль. Аммоноидеи имеют большое значение для датировки осадочных горных пород, являясь распространенными и типичными представителями морской фауны своего времени.

Строение

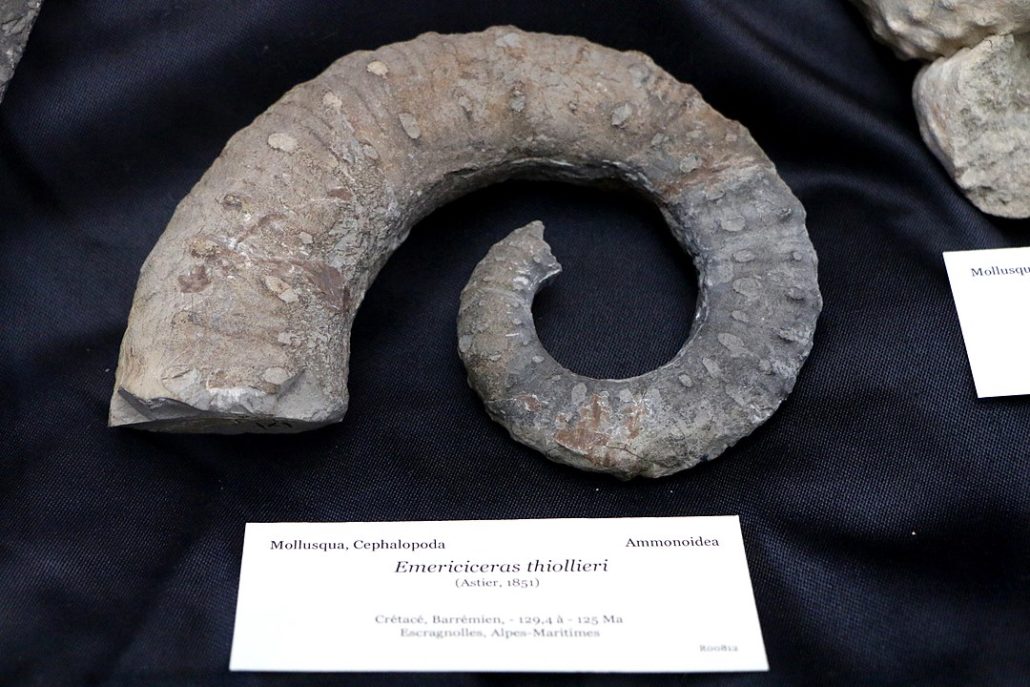

Большинство аммонитов имели внешнюю раковину, завитую в спираль. Преимущественно завитки находились в одной плоскости (мономорфные раковины), но изредка в нескольких, придавая раковине асимметричности (гетероморфные раковины). Встречались полузакрученные, крючковидные и прямые. Раковина аммонитов разделялась на несколько камер, каждая следующая была больше предыдущей.

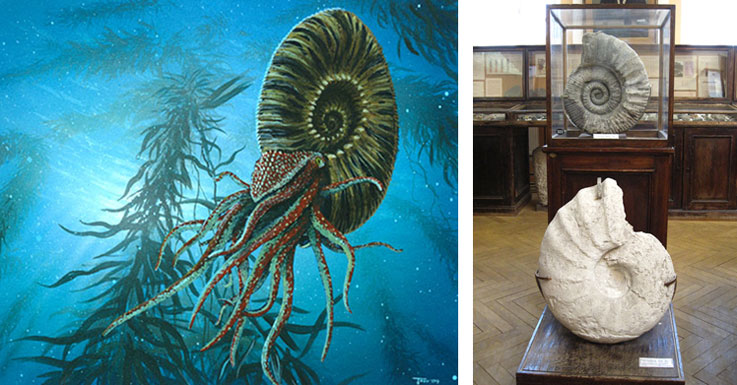

Тело моллюска занимало последнюю, остальные же заполняли газы и жидкость, благодаря чему многие аммониты свободно плавали в толще воды. Сквозь камеры проходила трубка — сифон, которой моллюск регулировал плавучесть.

Кто такие Аммониты

В отличие от похожих по строению наутилусов, перегородки между камерами у аммонитов были гофрированы, а сифон пролегал не по центру, а ближе к внутренней или наружной стенке. Длина жилой камеры варьировалась от 0,5 до 2 оборотов. Стенки раковины состояли из двух призматических слоев и одного перламутрового между ними. У некоторых видов мог наращиваться дополнительный внутренний органический слой.

Разрез аммонита Parkinsonia parkinsoni, Музей природы и науки Делавэра

Наружная поверхность раковины бывала как гладкой, так и ребристой. Раковина состояла из тесно прилегающих друг к другу пластин: гониатидных (с плавными краями, иногда несколькими острыми углами), кератитных (с краями волнистой формы) или аммонитических (с краями сложной ветвистой формы).

Закрывалась раковина пластинами (аптихами), расположенными над головой, которые также могли служить челюстями для удержания и измельчения пищи. Размеры раковин колебались, в зависимости от вида, от 1–2 см до 2 м в диаметре. Типичные размеры — 2–40 см. Толщина составляла от долей миллиметра до 1 см.

Художественная реконструкция Asteroceras

Вероятно, пищевод аммоноидей был жестким, с хитиновыми покровами. Органами дыхания служили жабры. Считается, что аммоноидеи не имели чернильного мешка. На голове размещались 8–10 щупалец, вероятно без присосок и крючков, в отличие от современных головоногих. Возможно, у некоторых видов щупальца соединялись мембраной.

Аммоноидеи обладали развитыми глазами, которые находились в капсулах из плотной соединительной ткани. В случае опасности голова пряталась в раковине и закрывалась аптихами.

Образ жизни

Среда обитания

Аммониты населяли исключительно моря с нормальной соленостью, не встречаясь во внутренних морях с повышенной соленостью, или устья рек, где соленость меньше. Различные виды проживали на разной глубине, обычно 50–250 м. Предполагается, что плавающим аммоноидеям была характерна суточная миграция на разные глубины. До расцвета костистых рыб, вероятно, занимали их экологические ниши.

ТАКОЕ количество АММОНИТОВ я не находил НИКОГДА | Поиск окаменелостей

Parapuzosia seppenradensis, крупнейший из известных аммонитов, диаметр 1,8 м

Питание

Большинство аммонитов свободно плавали в толще воды и были хищниками, реже падальщиками. Питались, в зависимости от вида, планктоном, ракообразными, рыбами. Добычу захватывали щупальцами, а питавшиеся планктоном — возможно также межщупальцевой мембраной. Аптихи аммоноидей могли удерживать сравнительно крупную добычу или измельчать ее благодаря зубчикам на краях. Аммоноидеи имели радулу, которой перетирали пищу.

Окаменелость Cadoceras elatmae из России, выставленная в Галерее сравнительной анатомии и палеонтологии в Париже

Размножение

Аммониты продуцировали большое количество яиц диаметром 1–2 мм. Впрочем, есть свидетельства того, что они, в отличие от многих других моллюсков, были живородящими, т. е. потомство вылуплялось из яиц уже в теле самки. Этим моллюскам был присущ выраженный половой диморфизм — самки обычно в 2–10 раз превышали по размеру самцов, а изредка даже почти в 100 раз.

Nostoceras malagasyense. Кампаниан, Тулеар (Мадагаскар)

Онтогенез

Вылупившись, моллюски (так называемые аммонителы) не имели раковины и питались планктоном. Аптихи же возникали очень рано, что свидетельствует об их применении в питании. Поедая планктон с известняковыми покровами, аммонителы наращивали первичную раковину (проконх), дополняемую камерой за камерой.

В культуре

Название «аммониты» происходит от имени египетского бога Амона. Древние греки обратили внимание, что раковины моллюсков напоминают бараньи рога, с которыми изображался Амон.

В средневековой Европе аммониты были известны под названием «змеиные камни» за сходство со скрученными змеями. С ними связана легенда о святом Патрике, который якобы превратил всех змей в Ирландии в камни. Этим объяснялось, почему там не встречаются эти пресмыкающиеся, но есть много раковин аммонитов.

Также превращение змей в камень приписывалось святой Хильде (Гильде), которая якобы совершила это на месте строительства аббатства в английском городе Уитби. Иногда на аммонитах вырезались змеиные головы как иллюстрация этих легенд. Аммониты изображены на памятнике святой Хильде, находящемся в Уитби, являются частью герба самого города и изображены на щите колледжа Святой Хильды и Святого Беды. В честь святой также получил название род аммонитов Hildoceras (нижняя Юра, 178–175 млн лет назад).

Кроме герба Уитби, изображения аммонитов встречаются на других гербах, например, в России — на гербе Академического района Москвы и Ульяновского района Ульяновской области.

Некоторые индуисты в окрестностях реки Гандаки и в Непале считают аммониты дисками, которые носил в руках бог Вишну.

Аммониты используются для изготовления украшений, сувениров, брелоков и других поделок.

Украшения с пиритизированными аммонитами Kosmoceras sp. из России. Образцы огранены и отполированы

Источник: sverchokcorm.ru

Аммониты

АММОНИТЫ — группа вымерших головоногих моллюсков, существовавшая с девонского периода палеозойской эры (400 млн. лет) до конца мелового периода мезозойской эры (65 млн. лет). Родственники ныне живущих кальмаров и осьминогов.

Название было предложено древнеримским ученым Плинием Старшим, т.к. раковина аммонита напоминает рог египетского бога Амона, приносящего солнце и прогоняющего тьму.

Раковина аммонита была разделена сложно устроенными перегородками на камеры, которые соединялись специальной трубкой (сифоном). Этот орган служил для наполнения камер газом или водой и обеспечивал движение, всплытие или погружение моллюска. Тело моллюска размещалось в последней камере, на голове располагались глаза и щупальца.

Раковины аммонитов могли быть мономорфными — спирально закрученными, и гетероморфными — «нестандартной» формы — загнутые на конце крючком, скрученные в клубок, с несоприкасающимися оборотами; часто были украшены ребрами, шипами и гребнями самой разнообразной формы. Размеры раковин варьируют от 0,5 см до 50-60 см, но иногда достигают двух и более метров в диаметре.

Большинство аммонитов были активными хищниками, питавшимися мелкими беспозвоночными или рыбой.

![]()

- Институт

- История

- Структура ВСЕГЕИ

- Нормативные документы

- Правила использования контента

- Филиалы института

- ВГБ

- ЦНИГР музей

- Ученый совет

- Научно-редакционный совет

- Главная редколлегия

- Аспирантура

- Совет молодых ученых

- Межведомственный стратиграфический комитет

- Палеонтологическое общество

- Комитет по геонаукам и геопаркам

- Новости

- СМИ о нас

- Вакансии

- Региональная геология, геологическое картографирование и методическое обеспечение

- Сводное и обзорное картографирование

- Общая и специальная металлогения

- Геофизические исследования

- Региональная геохимия, гидрогеология и гидрогеохимия

- Геология осадочных бассейнов, морской геологии и месторождений горючих полезных ископаемых

- Лабораторно-аналитическая служба

- Информационное и технологическое обеспечение

- Картфабрика, издательство, выставочная деятельность

- Международное сотрудничество

- Охрана геологического наследия

- Подготовка кадров высшей квалификации

- Веб-ГИС «Цифровой двойник недр России»

- ГИС-Пакеты оперативной геологической информации

- Минерально-сырьевая база

- Перспективные площади

- Государственные геологические карты

- Специализированные БД

- ФГИС «Единый фонд геологической информации о недрах»

- ФГИС «Государственная автоматизированная система лицензирования недропользования»

- Журнал «Региональная геология и металлогения»

- Ежегодник «Известия ВСЕГЕИ»

- Словари, справочники

- Бюллетени

- ГКР «Геология и полезные ископаемые России»

- Каталог книжно-журнальной продукции издательства ВСЕГЕИ

- Публикации сотрудников

- План выставочных мероприятий РОСНЕДРА

- Предстоящие мероприятия

- Прошедшие мероприятия

- Полевые работы

- Видеотрансляции мероприятий

- Фото/видео галерея

- Центр изотопных исследований

- Лаборатории

- ГИС-Центр

- Картфабрика

- Книжно-журнальная и картографическая продукция

- Издательство

- ВГБ

- ЦНИГР музей

- Гостиница

Источник: vsegei.ru

17 фактов об аммонитах, которые вы никогда не забудете

Аммониты — животные, обитающие в воде. Их можно назвать морскими животными, которые раньше жили миллионы лет назад и умерли 66 миллионов лет назад. Они принадлежат к типу Mollusca и классу головоногих подкласса Ammonoidea, и это существа, которых впервые увидели 450 миллионов лет назад в меловой период. Их панцирь похож на современный наутилус, тогда как по сравнению с другими морскими животными, такими как осьминоги, кальмары и каракатицы, их панцири маленькие или иногда отсутствуют.

Как произносится «Аммонит»?

Аммонит произносится как «а-мухнит», и его можно произносить по-разному. Это морское животное подкласса (Ammonoidea) вымерших головоногих, которое стало многочисленным в Мезозойский период, которые классифицируются на основе плоских спиральных раковин с перегородками, делящими внутреннюю часть на камеры.

Каким доисторическим животным был аммонит?

Аммониты, также называемые аммоноидами, появились в девонский период, который начался около 416 миллионов лет назад. Эти виды ископаемых аммонитов правили планетой более 300 миллионов лет назад и жили дольше, чем большинство динозавров. Они вымерли 66 миллионов лет назад, согласно исследованиям, проведенным на ископаемом аммоните.

В какой геологический период жили аммониты?

Аммониты жили на Земле в течение юрского или мелового периодов, которые представляли временной интервал около 140 миллионов лет. Аммониты стали широко распространены в мезозойском периоде. Аммониты свободно плавали в воде, их щупальца торчали из раковин.

Когда вымерли аммонитяне?

Аммониты вымерли 66 миллионов лет назад, большинство из них вымерло одновременно с нептичьими динозаврами. В последние дни мелового периода астероид шириной 7,5 миль (12,07 км) врезался в Землю и убил около половины видов. Они не редки, но являются одними из самых популярных и широко собираемых окаменелостей любителями-охотниками за окаменелостями, и эти отметки редко встречаются в записях окаменелостей. Этот вид редок и имеет переливающийся материал ювелирного качества, который извлекается из окаменелых раковин аммонитов, вымерших в то время.

Где жил аммонитянин?

Как видно из их современных родственных связей с головоногими, аммониты были распространены по всему миру, и это были исключительно морские животные. Их можно найти в более мелких морях на глубине до 1312,34 футов (400 м). Окаменелости аммонитов жили 240-65 миллионов лет назад в морях и столкнулись с вымиранием, подобным динозаврам. Они жили в меловой период, который был около 66 миллионов лет назад. Их окаменелости можно найти по всему миру, и некоторые из образцов связаны с Антарктидой, которая хорошо известна своими окаменелостями аммонитов.

Какова была среда обитания аммонита?

В основном они были обнаружены в районах, связанных с морем, почти во всех частях планеты, но подавляющее большинство видов проживало в Антарктиде, где также можно найти окаменелости аммонитов. Эти виды могут вырастать до 6,56 футов (2 м) в длину и известны своей развернутой раковиной в форме скрепки. Крабы-аммониты водятся на самых северных пляжах острова Фоссил и в основном в северной пещере Виверн.

С кем жил аммонитянин?

Аммониты встречаются как группами, так и поодиночке. Они вымерли одновременно с динозаврами. Согласно науке, их образ жизни показывает, что современный наутилус является их ближайшим родственником. Эти животные относятся к типу Mollusca и классу Cephalopoda с быстрой эволюцией и имеют действительно мягкие тела с покрытыми панцирями. Они образуют колонии, которые также называют колониями аммонитов.

Сколько прожил аммонитянин?

Говорят, что аммониты жили не менее четырех-пяти лет. Эта группа подкласса Ammonoidea была впервые обнаружена около 450 миллионов лет назад. Аммонитиды представляют собой исключительную группу так называемых аммоноидей, которые также называются аммонитами и известны с юрского периода, который длился около 200 миллионов лет назад.

Как они размножались?

Они размножались по другому образцу, и их размножение началось в конце их жизни, производя большое количество яиц в одной партии или группе. Яйца плавали на поверхности вместе с планктоном. Взрослые аммонитяне тогда бы встретили свою кончину. Аммониты образуются в результате захоронения останков или следов животных в отложениях, которые позже затвердели в скале.

Это были морские млекопитающие, у которых была такая же спиральная раковина, как у наутилуса. Краб-аммонит стал бы неагрессивным после 10 минут боя.

Интересные факты об аммонитах

Как выглядел аммонит?

У одних аммонитов были длинные прямые раковины, а у других раковины спиралевидной формы. Большинство видов были покрыты спиральными панцирями и имели большие камеры, разделенные тонкими стенками, называемыми септами. Они были круглой формы, и по мере взросления у них вырастали новые узоры и формы из материала раковины.

Группа аммоноидей имела очень сложный узор швов, и образцы с таким простым рисунком швов называются гониатитами. Окаменелость аммонита может быть от серого до коричневого цвета, иногда даже ярко-синего цвета. Аммониты очень твердые. Они стали многочисленными в триасовый период, и некоторые образцы сохранились в этот период.

У них была способность менять форму и создавать раковины. У них не было позвоночника и линий роста, а общая длина тела достигала 9 дюймов (23 см). Есть и другие более крупные виды, диаметром 20,86 дюйма (53 см). Считалось, что они напоминали стеклянную улитку.

Сколько костей было у аммонита?

Их панцирь скручивался в тугую спираль, и они могли расправить ее на более поздних фазах роста. Некоторые аммонитяне были прямыми, а другие круглыми, и они могли менять форму по мере взросления. Они были представителями животного мира. У них не было позвоночника и линий роста, а это означало, что они были беспозвоночными. У них была возможность менять форму и создавать раковины.

Как они общались?

Точный процесс общения этого существа, которое могло создавать спиральные формы, неизвестен.

Насколько большим был аммонит?

Их общая длина тела составляла около 9 дюймов (23 см), что похоже на размер морского слизня.

Как быстро мог двигаться аммонитянин?

Они могли двигаться и плавать с хорошей скоростью под водой из-за своей тонкой трубчатой структуры, называемой сифоном, нагнетаемым воздухом.

Сколько весил аммонитянин?

Аммониты могут весить до 220,46 фунтов (100 кг), что в 20 раз больше, чем у дельфинов в виде песочных часов.

Как назывались мужские и женские названия этого вида?

Конкретных имен для самцов и самок аммонитов нет. Поэтому их называют аммонитами мужского пола и аммонитами женского пола. Все древние головоногие были хищниками, которые ловили пищу по разным схемам, разрывая добычу щупальцами. У них также был крепкий клюв вместо рта, как у попугаев.

Как бы вы назвали детеныша аммонита?

Детеныша аммонита называют ювенильным или молодым аммонитом. Есть данные, что они питались зоопланктоном.

Что они едят?

Согласно информации из Музея естественной истории, раньше они питались ракообразными, такими как крабы, омары, двустворчатые моллюски и рыба. Более мелкие виды, вероятно, тоже ели планктон. Некоторые хищники включают ракообразных, наутилоидов, двуветвистых головоногих (кальмаров и каракатиц) и самих аммонитов. Есть данные, что они питались зоопланктоном.

Насколько они были агрессивны?

Аммониты не были агрессивны, но это было известно. Они жили во времена динозавров и их можно встретить в разных формах.

Вы знали.

Опализованный аммонит — это тип ископаемого аммонита, представляющий собой опаловый органический драгоценный камень, который был найден в древние времена в Северной Америке и на Мадагаскаре. Эти раковины аммонитов образованы из окаменелых раковин аммонитов, и микроструктура минерала унаследована от раковины. Немногие экземпляры выжили в меловой период, когда почти все виды вымерли. Они жили во времена динозавров.

Где были найдены окаменелости аммонита и почему?

Окаменелости аммонитов, группы головоногих (типа Mollusca), которые были на грани вымирания, связаны до современного наутилуса с диапазоном морских пород, датируемым девонским периодом и заканчивающимся меловым периодом. Они полностью вымерли и погибли в Средней Европе, так как многие считали аммонитов змеями.

Как образуются окаменелости аммонитов?

Аммониты идентифицируются по различным и более сложным образцам. Для них характерны сильноскладчатые древние швы, называемые кератитами, которые были заменены гониатитами и стали наиболее многочисленными в триасовый период, после вымирания этих животных, которое также было в течение юрского периода. период. Когда останки или следы животного были захоронены отложениями, которые позже затвердели в горную породу, образовались окаменелости аммонита.

Здесь, в Kidadl, мы тщательно подготовили множество интересных семейных фактов о доисторических животных, которые каждый может открыть для себя! Узнайте больше о некоторых других динозаврах из нашего Интересные факты о телеозавре и Harpactognathus факты страницы.

Вы даже можете занять себя дома, раскрашивая в одном из наших распечатать бесплатно раскраски Аммонит .

Источник: 7flammes.com