Такая проблема денежного обращения началась еще в ХVIII века, когда в 1769 году в России появились бумажные деньги – ассигнации. Первоначально они были весьма популярны из-за своей легкости и компактности по сравнению с серебряной и, особенно, медной монетой. Ведь сто рублей медью весили более 6 пудов, тысяча рублей – более 60 пудов! Тогда как ассигнации на ту же сумму легко уменьшались в кармане.

Однако государство быстро злоупотребило доверием населения: уже к концу правления Екатерины II возник проект наращивания объема ассигнаций до ста млн.! последующие правители России – Павел I и Александр I еще быстрее раскручивали ассигнационный станок, пытаясь пополнить государственный бюджет.

Настпило всесилие ассигнаций. Поэтому курс ассигнационного рубля, несмотря на то что его поддерживали медные деньги, постоянно падал. В 1788 году бумажный рубль стоил 92 ¾ копеек серебром, в 1795 году, накануне смерти Екатерины II, – 70, 5 коп., в 1800 году – уже 66 ¼ коп.

Наконец в 1817 году, как печальный итог политики государства с неумеренным печатанием ассигнаций, один ассигнационный рубль стоил только 25 копеек серебром. С этого времени в стране существовало две денежных единицы — ассигнационный рубль, базирующийся на бумажных деньгах, и серебряный рубль – на серебряных.

Как звенят настоящие и поддельные серебряные рубли

Конечно, для стабильной экономики это было ненормально. Ассигнации менялись на серебряный рубль с лажем (наддачей), при чем каждый продавец с покупателем торговался индивидуально, в зависимости от текущего курса, территории и личностей.

Представляете, если помещик начнет торговаться с крестьянином о денежном курсе. или дама с купцом? В стране происходила настоящая анархия, что негативно сказывалось с экономикой, внутренней политикой, и даже положением России на международной сфере.

Первые годы ХIХ века были очень трудным и напряженным для нашей страны. Но как только обстановка стабилизировалась, правительство сразу же соответственно отреагировало. В 1818 г. начинается финансовая реформа Гурьева, названная так по фамилии министра финансов Д.А. Гурьева, известного гурманам еще по гурьевской каше.

Источник: dzen.ru

Сколько копеек в одном рубле?

Сколько копеек в 1 рубле? Казалось бы, ответ очевиден: в современном российском рубле 100 копеек. Но так ли это было всегда? В этой статье мы постараемся дать подробный ответ на этот вопрос.

Сколько копеек было в счетном рубле?

Начнем с того, что рублем изначально назывался платежный слиток серебра определенного веса. В XIII веке для новгородских слитков-гривен стало употребляться наименование «рубль», постепенно вытеснившее название «гривна». В конце XIV или в XV веке слово «рубль» вместо названия слитка становится наименованием условной счетной единицы, равной определенному количеству монет — а именно 100 серебряным денгам-новгородкам. А слово «гривна» или «гривенка» продолжает обозначать определенный вес серебра (204,756 г).

Ассигнации — первые русские бумажные деньги!

Новгородский рубль (слиток)

В 1535 году проводится денежная реформа Елены Глинской. В Никоновской летописи об этой реформе говорится, что было решено «делати денги новые из гривенки по три рубли»¹ — то есть в то время для всех было очевидно, что в 3 рублях 300 денег-новгородок, а в 1 рубле их, соответственно, 100 штук. На денгах-новгородках, введенных в ходе этой реформы, изображался всадник с копьем, поэтому их стали называть «денгами с копьем» или копейками. Таким образом, начиная с 1535 года в условном счетном рубле стало содержаться 100 копеек.

Рубль не в качестве счетной единицы, а в виде монеты появляется намного позже. В 1654 году при Алексее Михайловиче была предпринята первая попытка ввести в обращение монеты с номиналом «рубль». Эта попытка оказалась неудачной, массовая чеканка рублевых монет началась лишь через 50 лет при Петре I. Таким образом, начиная с 1704 года, можно уже с полной уверенностью утверждать, что в России сложилась десятичная денежная система, где монета с номиналом «рубль» равнялась 100 монетам с номиналом «копейка».

1 рубль и 1 копейка 1705 года

Значит ли это, что в рубле всегда было 100 копеек с момента их возникновения и вплоть до наших дней? Не совсем так. В определенные периоды истории для ответа на вопрос, сколько копеек в 1 рубле, приходилось уточнять: в каком именно рубле и каких именно копеек?

Сколько копеек было в рубле ассигнациями?

В 1769 году Екатерина II ввела в России бумажные деньги — ассигнации. Первоначально предполагалось, что они будут свободно обмениваться на медную монету, и в первые полтора десятилетия их обращения всё так и происходило. В свою очередь медь обменивали на серебро, поэтому денежная система оставалась единой.

Однако к 1786 году количество выпущенных ассигнаций оказалось настолько большим, что монет для их размена уже не хватало. Между серебряным рублем и рублем ассигнациями возник обменный курс. Стоимость медных монет стала привязываться к стоимости рубля ассигнациями, а не серебряного рубля.

Государственная ассигнация 5 рублей 1829 года

По сути образовались две разные денежные единицы. В серебряном рубле по-прежнему 100 копеек (серебряных), в ассигнационном рубле также 100 копеек (медных), но при обмене одной денежной единицы на другую возникает расхождение. Сначала оно было очень незначительным: например, в 1787 году за 1 рубль серебром давали 103 копейки ассигнациями. Но затем ситуация начала быстро ухудшаться.

В 1800 году 1 серебряный рубль стоил уже 153 копейки ассигнациями, а 1 рубль ассигнациями, соответственно, равнялся примерно 65,5 копейкам серебряными монетами. Наибольших значений обменный курс достиг после войны 1812 года, в отдельные моменты превышая 4 рубля ассигнациями за 1 серебряный рубль². Таким образом, в те годы в серебряном рубле могла быть, к примеру, 421 копейка ассигнациями или медью.

К 1839 году обменный курс немного снизился и составил 3,5 рубля ассигнациями за 1 серебряный рубль. Чтобы вернуть денежную систему к единообразию, министр финансов Е.Ф. Канкрин предпринял реформу, в ходе которой вместо ассигнаций ввели государственные кредитные билеты, обеспеченные запасами серебра.

Были также выпущены медные монеты с номиналами 1/4, 1/2, 1, 2 и 3 копейки серебром: то есть стоимость медных монет стали привязывать не к рублю ассигнациями, а к серебряному рублю. Новые монеты были больше и тяжелее предыдущих. Все старые медные монеты обменивались на новые по установленным курсам, разным для каждого номинала. В «Монетном уставе» 1842 года было сказано:

«Медной монете прежних чеканов, на ассигнации установленной, впредь до постепенного изъятия оной из народного обращения и передела в новую монету на серебро, присвояется нарицательная в отношении к серебру цена, и на сем основании считается: десятикопеечник за три копейки серебром, пяти-копеечник за одну копейку с половиною, двухкопеечник за половину копейки и копейка за четверть копейки серебром»³.

В 1839 году 5 копеек ассигнациями начали обмениваться на 1,5 копейки серебром

Позднее в истории Российской Империи были и другие периоды, когда свободный размен бумажных денег на серебряные монеты прекращался.

Сколько копеек было в советском рубле?

Другой исторический эпизод относится уже к советскому периоду. С 1950-х гг. и до 1992 года существовало множество денежных суррогатов или «заменителей валюты», предназначенных для людей, которые по каким-либо причинам выезжали за рубеж или получали иностранную валюту из-за рубежа. Выпускались сертификаты Внешпосылторга (ВПТ) различных категорий, чеки Внешпосылторга, отрезные чеки Внешторгбанка и т.д. Основной целью существования этой системы являлось то, чтобы граждане не получали наличную иностранную валюту на руки и тратили заработанные в валюте средства не за рубежом, а у себя на родине — в специализированных магазинах типа «Березка», «Каштан» или «Дзинтарс».

Заменители валюты имели номиналы в рублях и копейках, однако не являлись обычными советскими деньгами. Рубли в виде чеков ВПТ формально приравнивались к обычным рублям, но позволяли покупать дефицитные товары, которые могли быть тут же с легкостью перепроданы в 2 и более раза дороже. Поэтому их стоимость на черном рынке варьировала от 1,5 до 2,2 советских рублей за рубль чеками⁴.

Разменный чек Внешпосылторга 1976 года на сумму 1 копейка

Также существовали инвалютные рубли. В них велись счета во Внешторгбанке. Они могли быть обменяны на чеки ВПТ по фиксированному курсу 4,6 рубля чеками за 1 инвалютный рубль⁵. Кроме того, в инвалютных рублях были номинированы отрезные чеки Внешторгбанка, предназначенные для моряков (серия А), дипломатов (серия Д) и пассажиров круизных судов, а также дорожные чеки Внешторгбанка.

Отрезной чек Внешторгбанка СССР 1 копейка 1965 года серии Д

Понятно, что лишь немногие граждане СССР имели доступ к тем или иным заменителям валюты. Чеки не находились в свободном обращении, их передача и перепродажа была запрещена и сурово каралась. Однако если человек все же получал чеки, то для него вопрос о том, сколько копеек в 1 рубле, снова требовал уточнения: каких именно копеек и в каком именно рубле. 1 рубль в чеках ВПТ равнялся примерно 22 инвалютным копейкам в чеках Внешторгбанка. Тот же самый рубль в чеках ВПТ, если его удавалось продать на черном рынке, мог равняться уже 150-220 обычным советским копейкам.

Система торговли за чеки начала рушиться в 1988 году в рамках кампании по борьбе с привилегиями. С началом свободного обмена валюты чеки полностью потеряли смысл и были ликвидированы. С того времени в 1 рубле ровно 100 копеек и ни копейкой больше или меньше.

Используемые источники в соответствии с номерами ссылок в тексте

- Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. — М., 1989. С.16.

- Худокормов А. Г. и др. Финансовая грамотность (учебное пособие). — М., 2018. С. 332-333.

- Свод законов Российской Империи, издание 1842 года. Том 7. — СПб, 1842. С. 27.

- Истомин М.И., Трик Дж. Заменители валюты в СССР. — Харьков, 2005. С. 48.

- Возвращение российского рубля

Источник: www.monetnik.ru

Ассигнации — что это такое, в чём разница от бумажных денег

Появление бумажных денег проходило сложным образом. Обманчивая лёгкость их эмиссии приводила к мечтам о якобы легко достижимом богатстве. Для понимания того, как работает экономика, важно знать, как она развивалась на различных этапах. Одной из важных ступеней было использование ассигнаций. Для своего времени это было значительным достижением, однако впоследствии они изжили себя и человечество перешло к использованию других видов бумажных денег.

1. Что такое ассигнация простыми словами

Деньги могут существовать в разных формах. В человеческой истории для расчётов использовались использовалось то, что имеет ценность практически для всех. Важным свойством денег является возможность обменять их на нужный товар. В древнем мире для этого могли использоваться камни особой формы, крупный рогатый скот, ракушки и многое другое. Постепенно в качестве денежного эквивалента стали использовать благородные металлы с учётом их веса.

Однако с развитием торговли возникла потребность использовать деньги различной стоимости. Это привело к появлению монет различного достоинства. Сначала речь шла о слитках определённого веса. Постепенно оказалось, что для обеспечения денежного обращения драгоценных металлов не хватает. Тогда получили распространение монеты не только из золота и серебра, но и из меди или других металлов.

Поскольку денег всегда не хватает, государству приходится выпускать их всё больше. Экономические науки в Древнем мире не были развиты, и многим казалось, что чеканка дополнительного количества монет всегда сможет восполнить недостаток средств. Но это приводило к потере стоимости. Тогда постепенно в обиход стали входить бумажные деньги — «ассигнации».

Ассигнация — это историческое название бумажных денег в России (с 1769 по 1849).

В VIII веке нашей эры в Китае банкноты использовались повсеместно. Появление бумажных денег не только изменило внешний вид средств расчёта, но и стало новой ступенью в развитии экономики.

Дело в том, что до появления бумажных купюр монеты фактически были не только монетами, но и слитками, которые имели ценность в соответствии со своим весом. По мере увеличения их выпуска, в них подмешивались другие металлы и ценность их всё в большей степени определялась номиналом. Бумажные деньги фактически появились в качестве расписок, по которым можно при желании получить определённые ценности. Поскольку в процессе проведения покупок и продаж их использовали постоянно, то они стали восприниматься как самостоятельная ценность.

В Европе в Средние века ассигнациями назывались ценные бумаги, которые имели функции переводного векселя. Это была долговая расписка, выплату которой могло получить третье лицо. Такой способ расчёта удобен тем, что нет необходимости держать при себе большое количество монет или слитков. Это существенно облегчало денежные операции тех, кому приходилось ездить на значительные расстояния.

Такое понимание продержалось до XX века. Последней попыткой сохранить возможность обмена бумажных купюр на строго определённое количество благородного металла была попытка внедрить золотой стандарт Соединёнными Штатами Америки. Однако в конце концов от этого отказались.

- Депозитарные расписки;

- Вложения в ценные бумаги — подробная инструкция;

2. История появления ассигнаций

Впервые такие деньги появились в Китае. На протяжении человеческой истории долгое время сохранялись иллюзии того, что эмиссия банкнот может производиться в любом объёме без каких-либо отрицательных последствий. В Китае в 1500 году выпуск бумажных денег был прекращён из-за высокого уровня инфляции. Известно, что Чингисхан признавал ценность бумажных денег и производил их обмен на золото.

В XII веке на территории Италии возникли первые банкирские дома. Нужно учитывать, что появление ассигнаций неразрывно связано с банковскими операциями и, в частности, с вексельным обращением.

Впервые о бумажных деньгах Европа узнала от Марко Поло. После посещения Китая в 1286 году он рассказал о деньгах, которые печатались на листьях тутового дерева. Хотя фактически банкноты были долговыми расписками, обменять на драгоценный металл их можно было только при наличии специального разрешения. В Европе и Америке банкноты получили распространения в конце XVII века.

В штате Массачусетс первые банкноты были напечатаны в 1690 году. Эмиссии производились в 1702 и 1709 годах. Из-за большого количества денежных знаков их стоимость стала снижаться. В 1712 ценность уменьшилась на 30% по сравнению с 1690 годом. Уже в 1750 году использование банкнот из-за инфляции было прекращено и США вернулось к использованию монет.

Во время Войны за Независимость (1775-1783) эта страна вновь стала печатать ассигнации.

В Европе активное использование бумажных денег началось в связи с инициативой Джона Ло в начале XVIII века. Он активно пропагандировал использование ассигнаций, указывая на их преимущества:

- Простоту создания;

- Малый вес по сравнению с монетами;

- Возможность выпуска различных номиналов банкнот;

При его активном участии во Франции банкноты были выпущены и некоторое время активно использовались.

Однако постепенно возник перевыпуск бумажных денег, который привёл к финансовому краху. Основной проблемой использования ассигнаций был бесконтрольный выпуск всё новых банкнот.

Во время Великой Французской Революции использовались ассигнаты. Выпуск начался в 1790 году. Они фактически были государственными облигациями с выплатами в размере 5% годовых. Их выпуск происходил для финансирования деятельности новой власти. Объём эмиссии быстро увеличивался.

К концу года её объём вырос в три раза. Такие деньги активно использовались при выплате зарплаты военным.

Из-за всё большего объёма ассигнатов в денежном обороте потребовались жёсткие меры, чтобы заставить торговцев принимать бумажные деньги. В 1973 году за отказ принимать купюры или занижение их курсов могла быть применена смертная казнь или конфискация всего имущества. На протяжении 1794 года ассигнации потеряли 80% по сравнению со стоимостью в 1790 году.

Спустя год уже выпускались деньги, имеющие номинальную стоимость 10000-100000 франков. В 1795 было принято решение об уничтожении печатных станков. В 1797 году металлические деньги во Франции полностью вытеснили бумажные.

- Как выглядит купюра 100 долларов;

- Как выглядит купюра 500 евро;

3. Ассигнации в России

Первым, кто проявил инициативу в использовании ассоциаций, был Пётр III. В 1762 году он сделал первую попытку выпустить банкноты. Однако ему не дали этого сделать банкиры и дворяне, считая это опасной авантюрой. В этом году произошёл переворот и в результате на престол взошла Екатерина II. Спустя 6 лет был создан Первый Ассигнационный банк. В его задачи входил выпуск бумажных денег.

В Санкт-Петербурге и Москве производился размен ассигнаций и монет. До 1849 года банкноты применяются наравне с монетами.

3.1. Внешний вид денежных купюр

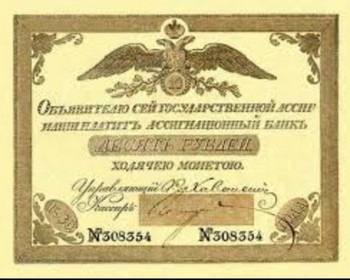

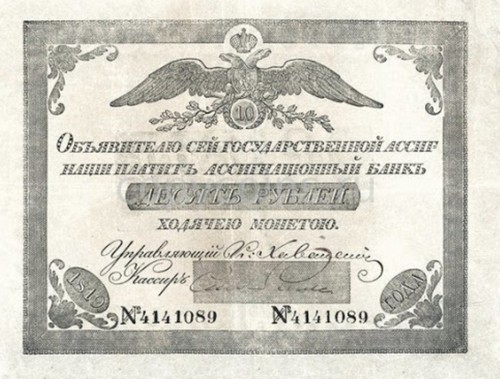

Первая эмиссия банкнот в Российской империи происходила в 1769-1785 годах. Их номиналы составляли 25-100 рублей. На бумаге с водяными знаками была напечатана расписка, где указывалось, что обладателю документа при предъявлении в банк будет выплачена соответствующая сумма. На каждой купюре были указаны её номер и номинал.

Вторая эмиссия происходила в 1786-1818 годах. Эти банкноты также были сделаны в виде расписок. На каждой из них имелась подпись ответственного лица, сделанная от руки. На каждой купюре указан номер документа и номинал.

Выпуск ассигнаций производился в значительных объёмах. Во время второй эмиссии возникла необходимость обеспечить финансирование государственных нужд во время русско-турецкой войны. В Манифесте было указано, что эмиссия будет в объёме 58 миллионов рублей, но фактически было напечатано 160 миллионов.

3.2. Соблюдение баланса

На заре использования бумажных денег практически реализовывался один и тот же сценарий. Сначала всё выглядело так, что деньги, печатая, фактически можно добывать из воздуха. Государство начинало бесконтрольный выпуск и постепенно инфляция уничтожала стоимость банкнот. Если на этом не останавливалось, происходило обнищание большей части населения и росло социальное напряжение. Рано или поздно приходилось отказываться от проведения эмиссий и возвращаться к использованию монет.

Это происходило от непонимания того, что денежная масса в обороте должна быть обеспечена ценностями. Это сложный процесс и к пониманию его человечество пришло не сразу. Теперь эмиссии производятся только тогда, когда для этого имеются серьёзные основания.

Вот несколько примеров:

- При создании Евросоюза возможность печати банкнот отдельными государствами исчезла, но вместо этого произошла эмиссия евро в эквивалентной сумме. Однако это было сделано не для всех государств. Например, Великобритания продолжала использовать свою национальную валюту.

- При быстром обесценивании, происходит выпуск банкнот увеличенного номинала. Практически их использование ничем не отличается от того, что было раньше. В истории известны и противоположные случаи, когда экономика развивалась таким образом, что возникала необходимость уменьшать номинал ассигнаций. Пример может быть денежная реформа в СССР в 1961 году.

- Иногда страна прекращает печатать свою валюту и переходит на другую, более надёжную. Например, при наличии гиперинфляции в некоторых африканских странах, они прекращали печатать свои деньги и переходили на использование американских долларов.

- Эмиссию производят в тех случаях, когда страна испытывает экономические трудности. При этом, чтобы обеспечить выполнение необходимых выплат, допечатывают нужные суммы. Эта ситуация рассматривается как чрезвычайная мера и применяется в крайних случаях.

- Ситуация, когда эмиссия обоснована — это развитие национальной экономики, создание новых ценностей. В этом случае эмиссия точно рассчитанного объёма необходима.

Нужно учитывать, что банкноты постепенно теряют свой вид и выбывают из оборота. Их обменивают банки, а потерявшие вид или повреждённые деньги уничтожают. Взамен необходимо провести эмиссию в объёме, соответствующем номиналу выбывших из оборота банкнот.

Управление эмиссиями бумажных денег легче осуществить странам с развитой экономикой. Если страна испытывает трудности, то выбора у неё практически нет. Одним из таких примеров является распад Югославии в начале девяностых годов. На африканском континенте таким примером является Ботсвана.

После неудачных экономической и земельной реформ национальная валюта стала быстро падать в цене. В конце концов, когда инфляция стала неконтролируемо расти, государству пришлось полностью перейти на использование валют других государств.

4. В чём разница между ассигнациями и бумажными деньгами

Несмотря на то, что речь идёт о похожих терминах, на самом деле это не одно и то же. Слово «ассигнация» может употребляться в широком или узком смысле. В первом случае это слово используют как синоним банкноты. Однако, говоря более точно, слову «ассигнация» соответствуют только следующие понятия:

- В России так назывались банкноты, которые выпускались с 1769 по 1849 год. Они не имели современного вида и фактически были долговыми расписками. Они были напечатаны на специальной бумаге и гарантировали, что банком взамен будет выдана соответствующая сумма монетами. Бумажные деньги, эмитированные после указанной даты не рассматривались в качестве ассигнаций.

- В некоторых европейских странах (Франции, Португалии и других), это было долговым обязательством.

- В Германии ассигнацией назывался документ, который фиксировал участников сделки, дату и сумму расчёта по долговому обязательству.

Современные бумажные деньги фактически не носят характера долговых расписок и сильно отличаются от ассигнаций по внешнему виду.

Ассигнация всё больше используется в качестве синонима бумажных денег. Хотя история их появления богата интересными историческими событиями, тем не менее память о фактических обстоятельствах их использования постепенно уходит в прошлое. Они представляли собой один из этапов развития денежного обращения, который постепенно изжил себя, но оставил важные уроки для человечества.

Источник: vsdelke.ru