Методы атомно-абсорбционной спектроскопии используются в анализе практически любого технического или природного объекта, особенно там, где необходимо определить небольшие содержания элементов.

При анализе бедных продуктов определению предшествует стадия концентрирования, используя, например, пробирное коллектирование или экстракцию [14].

Известны также методики определения металлов платиновой группы в биологических образцах методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии [15].

Отходы горно-металлургического производства для определения потери благородных металлов анализируют атомно-абсорбционным методом с предварительным химическим разложением проб.

Предел обнаружения с помощью атомно-абсорбционного анализа для многих элементов характеризуется величиной порядка 10-5-10-6 %. Погрешность определения обычно составляет примерно 5% и в зависимости от различных условий изменяется в пределах от 3 до 10%.

Метод имеет также ряд ограничений: не определяются элементы, резонансные линии которых лежат в далеком ультрафиолете; трудность многоэлементного анализа; дорогостоящее оборудование и материалы [16].

Анализ на атомно-абсорбционном спектрофотометре

Атомно-эмиссионный анализ

Атомно-эмиссионный спектральный анализ (АЭСА) — метод элементного анализа, основанный на изучении спектров испускания свободных атомов и ионов в газовой фазе в области длин волн 150-800 нм.

Для прямого определения металлов в порошковых и солевых пробах разработаны схемы с применением атомизатора, включающего печь-пламя, дугу переменного тока и последующий искровой разряд с абсолютной чувствительностью 10-8г для навесок массой 1 г с коэффициентом вариации 7-10%. Для анализа металлических сплавов рекомендуется использовать искровой разряд. При этом образуются пары и аэрозоль, которые вдуваются в пламя.

Для определения концентраций платиновых металлов в сплавах золота и серебра (если сплавы содержат более 1 % металлов платиновой группы) применяется эмиссионно-спектральный анализ с использованием квантометров [17].

Чувствительность и точность АЭСА главным образом зависят от физических характеристик источников возбуждения спектров — температуры, концентрации электронов, времени пребывания атомов в зоне возбуждения спектров, стабильности режима источника и т. д. Для решения конкретной аналитической задачи необходимо выбрать подходящий источник излучения, добиться оптимизации его характеристик с помощью различных приемов — использование инертной атмосферы, наложение магнитного поля, введение специальных веществ, стабилизирующих температуру разряда, степень ионизации атомов, диффузионные процессы на оптимальном уровне и т.д. Ввиду многообразия взаимовлияющих факторов при этом часто используют методы математического планирования экспериментов [18].

Источник: studbooks.net

АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕАРАТОВ КАЛЬЦИЯ, ЦИНКА, БАРИЯ, СВИНЦА И СЕРЕБРА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ Текст научной статьи по специальности «Нанотехнологии»

Похожие темы научных работ по нанотехнологиям , автор научной работы — И.И. Наконечный, С.В. Кушнир, С.Е. Дейнека

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ КСЕНОБИОТИКОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФЕРМЕНТОВ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ IN VIVO

Атомная спектрометрия. Часть 1. Атомно-абсорбционная спектрометрия

ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

ХРОМАТО-АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛКИЛПРОИЗВОДНЫХ СВИНЦА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

СПЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ С ПОМОЩЬЮ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОГО ПЛАЗМОТРОНА

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕАРАТОВ КАЛЬЦИЯ, ЦИНКА, БАРИЯ, СВИНЦА И СЕРЕБРА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ»

I Ершова К. П., Горячева Н. А., Комарова Н. С. // Физико-химические методы исследования окружающей среды.— М., 1980,—С. 31—45. . Павлов В. Н. // Там же!— С. 46—64.

4. Сидоренко Г. И. Санитарное состояние окружающей среды и здоровье населения.— М., 1987.

И. И. Наконечный, С. В. Кушнир, С. Е. Дейнека

АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕАРАТОВ КАЛЬЦИЯ, ЦИНКА, БАРИЯ, СВИНЦА И СЕРЕБРА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

НИИ медико-экологических проблем Минздрава СССР, Черновцы

В связи с внедрением в промышленность возрастающего |оличества химических веществ и препаратов появилась необ- одимость изучения их токсичности, последующего гигиени-еского нормирования и разработки достаточно чувствительных |пецифических методов анализа.

В литературе имеются’- данные количественного опреда- ‘ ■ения атомно-абсорбционном методом м.еталлов в воздухе и 1 ругих средах [1, 2). Нами была прёдпрння+апйтштка при-‘ гейить этот метод для определения стеаратов металлов:—;’1 I то порошкообразные вещества, нерастворимые в воде и мало |астворимые в минеральных кислотах. Для этого минерали-ац’ию проб проводили смесью концентрированной азотной «моты с пергидролем [1] и отфильтровывали образовав-у|ося стеариновую кислоту. В фильтратах определяли концентрации кальция, свинца, бария, цинка и серебра путем змерения величины оптического поглощения ‘ каждого эле-|е1)та.

Пробы воздуха отбирали на фильтры АФА-ХА-20, помещение в фильтродержатели. Фильтр с отобранной пробой по-(ещали в термостойкий химический стакан вместимостью 00 мл, смачивали деионизированной водой (1 мл), доливали

0 ил смеси концентрированной азотной кислоты и пергидро-я (1:1) и упаривали на плитке с закрытой спиралью до 6—

Отфильтрованный минерализат переносили в мерный ци-Iиндл и деионизированной водой доводили объем до 10 мл. Генерализацию проб проводили в 2—3 параллельных опытах, |одержание металлов определяли на атомно-абсорбционном I пектрофотометре, получая атомный пар элемента в ацетиленовой пламени (бария — в восстановительном пламени ацети-I ;н V- закись азота) [3].

1 Измерение абсорбции резонансного излучения атомами эле-

(Иен^лв проводили на отечественном атомно-абсорбционном ^фотометре С-115-МТ при длинах волн: для барня к . (м, для свинца 283,3 нм, для цинка 213,9 нм, для

328,1 нм, для кальция 422,7 нм. Метод отличается

)й селективностью и чувствительностью. Стеариновая а измерению не мешает. Сработанные нами методики обеспечивают надежное

о ¿ление стеаратов металлов в воздухе рабочей зоны в

следующих диапазонах концентраций: для стеарата свинца 0,01—0,4 мг/м3, для стеаратов цинка 2—80 мг/м для стеаратов бария и серебра 1—40 мг/м3, для стеарата кальция ‘ — 5—200 мг/м3.

Нижний предел измерения в анализируемом объеме (10 мл) составляет: ^ля’;свинцар5 мкК для цинка-2 мкг, для кальция 0,6 мкг, для серебра 1,7 мкг, д^я бдрия 40 мкг. Количественный айал’из проведен методом абсолютной калибровки. Суммарные погрешности определения не превышают для стеарата серебра ±20%, для стеарата цинка ±11 %, для стеарата кальция ±25%, для стеарата бария ±14 %, для стеарата свинца ±17%. Продолжительность анализа пробы с учетом времени на ее отбор составляет 30—40 мин.

На основании полученных данных и с учетом действующих групповых ПДК неорганических соединений металлов в воздухе рабочей зоны рекомендованы и утверждены гигиенические нормативы для следующих стеаратов: кальция (10 мг/м3, аэрозоль, 4-й класс опасности), цинка (4 мг/м3, аэрозоль. 3-й класс опасности), бария (2 мг/м3, аэрозоль, 3-й класс опасности), серебра (2 мг/м3, аэрозоль, 3-й класс опасности),, свинца (0,02 мг/м3, аэрозоль, 1-й класс опасности).

1. Методические рекомендации по спектральному определению тяжелых металлов в биологических материалах и объектах окружающей среды.— М., 1986.

2. Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.— Вып. 21.— М., 1986.

3. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ,— Л., 1983.

Информация о съездах, конференциях,

КОНКУРСНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «сГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 1991 г.

НИИ общей и коммунальной гигиены им. А. Н. Сысина АМН СССР, Москва

‘ июня 1991 г. в НИИ общей и коммунальной гигие-1ИОКГ) им. А. Н. Сысина состоялась научная кон-■1Я молодых ученых на тему «Гигиена окружающей организованная советом молодых ученых и специа-

листов института. В работе конференции приняли участие более 70 молодых ученых разных специальностей из ряда институтов Москвы, занимающихся проблемами гигиены. К обсуждению было принято 25 докладов. Конференция прово-

Источник: cyberleninka.ru

Атомно-абсорбционная спектрометрия

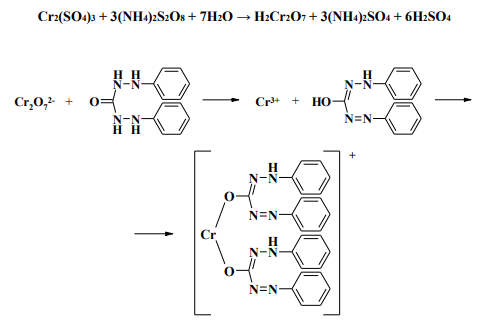

нагревают на кипящей водяной бане, после охлаждения рН р-ра доводят до 1,5 добавлением NaOH. После добавляют гидрофосфат натрия и проверяют значение рН. При добавлении дифинилкарбазида образуется розовое или красно-фиолетовое окрашивание

- Реакция образования пероксида хрома(подтверждающая). Эфирный слой

окрашивается в голубой или синий цвет.

Cr2(SO4)3 + 3(NH4)2S2O8 + 7Н2O → H2Cr2O7 + 3(NH4)2SO4 + 6H2SO4

H2Cr2O7 + 4Н2O2 → 2CrO5 + 5Н2O

Количественное определение:

- Атомно-абсорбционная спектрометрия

- Фотоколориметрический метод – основан на получении окрашенного соединения с дифенилкарбазидом (опт. плотность)

Вопрос 118 хта соединений серебра в минерализате. Химико-токсикологическая характеристика, особенности изолирования, качественный и количественный анализ.

- Попадает в организм ингаляционно, через ЖКТ.

- В организме проникает в эритроциты и связывается с белками. Крепкие растворы

нитрата серебра образуют с тканями рыхлый альбуминат, денатурируют белки слизистых оболочек пищеварительного аппарата, образуя ожоги, что приводит к острым болям и шоковому состоянию.

Острое отравление – гастроэнтерит, боль в желудке и кишечнике, слизистая

оболочка рта белого или серого цвета, рвотные массы – белые, темнеющие на свету. В тяжелых случаях – шоковое состояние с резким снижением АД, расстройством дыхания, анурией, судорогами, коматозным состоянием.

Хроническое отравление – серебро откладывается в соединительной ткани,

стенках капилляров разных органов, придает им серозеленую или аспидную окраску, особенно на открытых местах тела (аргирия). УФ-лучи усиливают пигментацию. Появляются жалобы на боль в правом подреберье, увеличение печени, ослабление остроты зрения в сумерки.

Обнаружение:

Атомно-абсорбционная спектрометрия

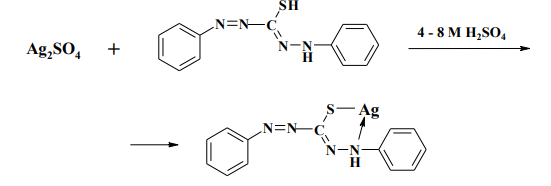

- Реакция с дитизоном (предварительная). К минерализату добавляют H2SO4 и

раствор дитизона в хлороформе. При встряхивании хлороформный слой приобретает золотисто-желтое окрашивание.

Для отличия дитизоната серебра от дитизоната ртути окрашенный хлороформный слой отделяют и взбалтывают с HCl. Дитизонат серебра разрушается, выделяется хлорид серебра, и золотистая окраска переходит в зеленую.

Дитизонат ртути при взбалтывании с HCl не разрушается, и золотистая окраска слоя хлороформа не исчезает.

- Выделение серебра из минерализата:

Прибавляют NaCl и нагревают

Образовавшийся белый осадок хлорида серебра отфильтровывают. Осадок исследуют на соединения серебра проверочными реакциями, а фильтрат — на все остальные катионы.

Осадок растворяют в определенном объеме 25% раствора аммиака.

AgCl + 2NH4OH → Ag(NH3)2Cl + 2Н2O

Полученный аммиачный раствор анализируют следующими реакциями.

- Реакция с дихроматом калия. Добавляют 10% раствор уксусной кислоты до

кислой реакции, вносят небольшой кристалл K2Cr2O7. Наблюдают появление красного или красно-бурого окрашивания и кристаллического осадка

2AgNO3 + K2Cr2O7 → 4Ag2Cr2O7 + 2KNO3

- Получение кристаллов аммиачного комплекса хлорида серебра.

Полученный аммиачный раствор оставляют на предметном стекле, удаляют избыток аммиака, наблюдают образование характерных мелких бесцветных кристаллов.

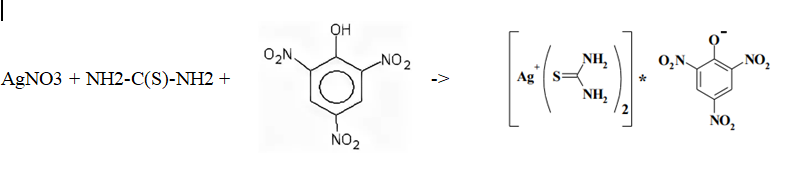

- Реакция с тиомочевиной и пикратом калия. Образуются кристаллы в виде

желтых игл и розеток.

- Реакция с хлоридом золота и хлоридом рубидия. 1-2 капли аммиачного раствора

осадка выпаривают досуха. На остаток наносят каплю раствора, содержащего хлориды рубидия и золота. Образование гранатово-красных призматических кристаллов и сростков из них.

Количественное определение:

Источник: studfile.net