Наверное, далеко не все знают, что знаменитый белый камень, наградивший Русь эпитетом «белокаменная», послуживший материалом для строительства и изготовления украшений многих дворцов и храмов, выдержавший испытания веками

Белый камень

Бе́лый ка́мень — один из основных строительных материалов в Древней Руси, имевший колоссальное историческое значение, в XII—XV веках выражавший [источник не указан 223 дня] государственную мощь.

Содержание

Описание

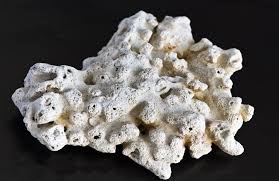

Обычно под белым камнем понимается светлый известняк карбона (каменноугольного периода палеозойской эры), залегающий в центральных регионах европейской части современной России. Часто к нему относят песчаник, доломит, поволжский известняк пермского возраста, многочисленные виды известняка, травертина и алебастра, залегающие в Приднестровье. Соответственно, более широкое определение белого камня — любой поддающийся обработке бело-желтоватый камень с неблестящей поверхностью, не являющийся мрамором или ракушечником.

Историческая значимость

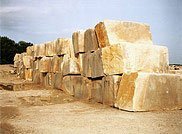

Марморизованный известняк и белый камень из Мячкова

Ряд положений показывает исключительную значимость белого камня не только для древнерусской архитектуры, но и для истории Древней Руси [источник не указан 226 дней].

Христианство пришло на Русь из Византии, но там церковное строительство велось из плинфы или в смешанной технике — «opus mixtum». Плинфяной либо смешанной была и строительная техника Киева, Новгорода, Пскова, Полоцка, Смоленска, Чернигова, Переяславля Южного, Владимира Волынского и всех остальных древнерусских земель, кроме Галицкой и Суздальской (в Галицком княжестве белокаменное строительство началось в 1110—1120-х годах, в Суздальском — в 1152 году). В домонгольское время 95 % зданий Владимиро-Суздальской земли и 100 % зданий Галицкого княжества были построены из белого камня [источник не указан 226 дней]. Наиболее известны такие «знаковые» белокаменные храмы, как Успенский собор во Владимире (1158—1160, перестроен в 1186—1189) и церковь Покрова на Нерли (1158 год).

Согласно расчетам, проведённым С. В. Заграевским, белокаменное строительство было примерно в десять раз дороже плинфяного (за счёт несравненно более сложной добычи, транспортировки и обработки). Часто воспеваемый в популярной литературе белый цвет камня тоже не был его преимуществом: плинфяные стены оштукатуривались и белились, а белокаменные здания уже через несколько лет после постройки становились грязно-серыми от дыма печей и частых пожаров, и практика их очистки появилась только в XIX веке. Таким образом, белый камень как строительный материал проигрывал плинфе (и тем более кирпичу) по всем показателям [источник не указан 226 дней].

Но в XII веке, когда на Руси началось белокаменное строительство, Византия уже была ослаблена и не являла собой сколь-нибудь значимой силы на международной арене. В Западной Европе строительство из различных сортов камня во времена романики и готики выражало государственную мощь и имперскую идеологию, из кирпича там строились лишь второстепенные постройки гражданского характера и храмы в небогатых окраинных регионах.

Непосредственным предшественником белокаменных храмов Древней Руси был колоссальный романский собор в Шпейере — усыпальница императоров «Священной Римской империи». Весьма вероятно, что там же проходили «стажировку» первые древнерусские мастера «каменных дел» [источник не указан 226 дней]. Белокаменное строительство стало одной из основных составляющих процесса вхождения Древней Руси в число ведущих европейских держав, — процесса, надолго прерванного лишь татаро-монгольским нашествием.

Характерно, что и в тяжелые времена монгольского ига древнерусские строители не перешли на дешевую и надежную плинфу, а продолжали строить исключительно «по-европейски» — в белом камне. И, по всей видимости, это стало одним из факторов, позволивших Владимиро-Суздальскому великому княжеству, оказавшемуся «улусом» Орды, не потерять свою духовную самостоятельность и возродиться уже под новым именем — Московской Руси [источник не указан 226 дней].

В конце XV века, когда мастера западноевропейского Ренессанса полностью перешли на гораздо более надежное, дешевое и практичное кирпичное строительство, выражение государственной мощи и имперской идеологии в камне потеряло смысл [источник не указан 226 дней]. Тогда и на Руси произошёл повсеместный переход на кирпич. Последним крупным древнерусским белокаменным храмом был Успенский собор в Москве (1475—1479 годы). В дальнейшем белокаменные храмы на Руси продолжали строиться, но лишь эпизодически и преимущественно вблизи каменоломен. Но широкое использование белого камня не прекратилось, так как из него повсеместно строили фундаменты, подклеты и вытесывали элементы архитектурного декора.

Регионы добычи

Наиболее вероятным регионом добычи белого камня в середине XII века являются выходящие к Москве-реке окрестности современных сел Верхнего и Нижнего Мячкова. В дальнейшем регионы добычи камня расширялись вместе с увеличением территории Владимиро-Суздальского великого княжества, в послемонгольское время — Тверского и Московского великих княжеств, а затем и централизованного Русского государства.

В домонгольское время на юго-западе Суздальской земли вероятно продвижение каменоломен от Мячкова в сторону современных Подольска и Домодедова. Регион Ковров — Мелехово — Судогда стал доступен для камнедобычи после присоединения к Владимиро-Суздальскому княжеству Нижнего Новгорода (начало XIII века). Возможно, нижегородские белокаменные храмы строились из ковровского камня, хотя более вероятно использование для этих нужд каменоломен в районе Касимова.

В послемонгольское время после присоединения в начале XIV века к Московскому княжеству Коломны, Серпухова и Можайска доступным для московских камнедобытчиков стал весь огромный регион, ограниченный Окой, Москвой-рекой и Нарой. С завоеванием во второй половине XIV века Боровска, Тулы, Тарусы и Калуги этот регион на юго-западе Московского великого княжества расширился от Нары до Угры.

Тверь во времена своей государственной самостоятельности (вторая половина XIII-конец XV века) располагала Старицкими каменоломнями. С начала XVI века в распоряжении древнерусских камнедобытчиков оказались и заокские территории.

Добыча камня

До середины XV века каменное строительство на Руси вели исключительно князья. Кроме возведения крепостей и дворцов, которое входило в круг их непосредственных задач, они выступали ктиторами всех каменных храмов и в городах, и в селах, и в монастырях. Соответственно, и добыча камня была исключительно государственной. И только вместе с частным (с середины XV века — боярским, с начала XVI века — и купеческим) каменным строительством могли появиться и частные (боярские, купеческие и артельные) каменоломни.

Подавляющее большинство белокаменных зданий Древней Руси строилось в полубутовой технике (из обтесанного белого камня возводятся две стенки-облицовки — внутренняя и внешняя, промежуток между ними является забутовкой, то есть заполняется бутом — обломками камня, обломками плинфы (кирпича) и булыжниками, затем заливается известковым раствором). Соответственно, уже с XII века камень добывался и на обтеску (для стеновой кладки, декора и пр.; в дальнейшем будем называть такой камень товарным), и на бут, и на известь.

Камень добывался как открытым способом (карьерами), так и закрытым (каменоломнями). Старинные карьеры сегодня найти практически невозможно: они имели вид глубоких выемок в берегах рек и уже через несколько десятилетий после прекращения разработок полностью зарастали, превращаясь в неприметные овраги. А каменоломни XII—XVI веков вполне могли сохраниться. Более того — некоторые из известных в наше время крупных старинных систем (Сьяновская, Камкинская, Мещеринская, Бяковская, Черепковская-1 (Дохлобарсучья), Сельцовская и пр.) теоретически могут включать в себя разработки времен Древней Руси.

Камень на известь обычно обжигался рядом с карьерами. Химическая формула обжига известняка:

CaCO3 = СаО + СО2 с поглощением тепла,

то есть при обжиге выделялся углекислый газ и оставалась негашеная известь. Полученная негашеная известь укладывалась в бочки (для защиты от влаги) и транспортировалась на стройплощадку, где известь гасили в так называемых творильных ямах (стенки этих ям обычно обкладывались досками для предотвращения смешения извести с землей). Химическая формула гашения извести:

СаО + Н2О = Са(ОН)2 с выделением тепла («кипением»).

Там, где требовалась особо качественная известь (например, для штукатурки под фрески), в целях полного гашения известь выдерживали в творильных ямах от нескольких недель до нескольких месяцев. Гашеную известь смешивали с песком и другими ингредиентами (соломой, древесным углем, толченой керамикой-цемянкой и пр.) и клали раствор в стены, фундаменты и пр., где гашеная известь высыхала («схватывалась»), выделяя воду и вновь образуя известняк. Химическая формула высыхания гашеной извести:

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О.

Иногда для ускорения «схватывания» вблизи стен разводили костры, служившие источниками не только тепла, но и углекислого газа. В фундаментах, куда доступ воздуха был закрыт, известь схватывалась очень медленно (иногда в течение многих десятилетий), что негативно влияло на надежность зданий.

Обработка камня

В разное время камень обтесывался по-разному:

- поверхность домонгольских квадров покрыта характерными бороздками — насечками от инструментов, которыми обрабатывали камень. Блоки были обтесаны и подогнаны очень точно, и их укладывали в облицовку почти «насухо»;

- в конце XIII — первой трети XIV века в связи с тяжелыми экономическими условиями монгольского ига на «чистой» обработке стали экономить и укладывать блоки в кладку обработанными «получисто» — лишь грубо обкалывая поверхности, даже не стремясь получить вполне прямые углы (так были построены церковь на Городище в Коломне, Никольская церковь в Каменском, первый Успенский собор в Москве (1326—1327 годы) и практически все прочие храмы этого времени). Из-за больших щелей между камнями заливка велась густым раствором. И лишь детали архитектурного декора в это время продолжали обтесываться относительно гладко и аккуратно;

- в конце XIV века древнерусские каменотесы вернулись к домонгольской технике обтесывания блоков — почти идеально точной, с бороздками от инструментов. В дальнейшем эти бороздки становились все менее и менее заметными и к концу XV века исчезли совсем;

- квадры XVI—XVII веков обработаны очень гладко (вероятно, их подвергали дополнительной шлифовке песком, который растирали по поверхности деревянными или железными «гладилками»). Кладка стала еще более ровной, в ней стали использоваться блоки почти одинаковых размеров.

Настоящее время

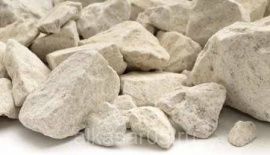

В настоящее время белый камень добывается исключительно открытым способом (крупнейший из существующих карьеров — Домодедовский) и используется на щебень и известь (которая в дальнейшем идет в цемент); в сравнительно редких случаях — для реставрационных работ и садово-парковой скульптуры.

Обычно под белым камнем понимается светлый известняк карбона (каменноугольного периода палеозойской эры), залегающий в центральных регионах европейской части современной России. Часто к нему относят песчаник, доломит, поволжский известняк пермского возраста, многочисленные виды известняка, травертина и алебастра, залегающие в Приднестровье. белый камень — название известняка из московского яруса каменноугольной системы, распространённого в окрестностях Москвы. Горизонт с преобладанием белого камня был выделен геологом А.П. Ивановым в 1926 и получил название мячковского горизонта (по названию села… … Москва (энциклопедия).

Белый камень или природный известняк

Наверное, далеко не все знают, что знаменитый белый камень, наградивший Русь эпитетом «белокаменная», послуживший материалом для строительства и изготовления украшений многих дворцов и храмов, выдержавший испытания веками – это древнейший природный материал известняк. Эта широко распространенная горная порода возникла на Земле много миллионов лет назад на дне древних морей из морских осадков и занимает более 10% отложений покрова нашей планеты. Известняк почти полностью состоит из кальцита и имеет уникальную внутреннюю структуру: объем внутренних пор достигает 20-30% от объема камня, благодаря чему минерал «дышит». Этим объясняется высокая морозостойкость белого камня, а значит, и его долговечность. Пленка выветривания, которой со временем покрывается материал, предотвращает дальнейшее химическое разрушение камня. Твердость кристаллов кальцита придает известняку высокую прочность, а мелкозернистость и наличие пор делают его одним из самых удобных для обработки материалов. Последнее свойство во многом и определило роль белого камня в архитектуре многих стран мира, в том числе древней Руси.

Добыча и обработка известняка

Добыча известняка проводилась довольно просто — способом ломки. Назывался он так потому, что верхний слой породы поднимали ломами и разбивали ударами молота по железным клиньям. Небольшие куски камня вытаскивали вручную, для более крупных применяли приспособление типа ворота, которое приводили в действие от десяти до двадцати рабочих.

Распиловка камней на блоки осуществлялась вручную простой железной пилой. В процессе работы на место распила добавляли песок (как абразив) и воду, делающую натуральный камень более мягким и податливым. Часть добытого известняка шла на обжиг для получения извести, бруски и блоки предназначались для строительства фундаментов и стен, а плоские плиты шли на внешнюю и внутреннюю отделку зданий.

Обработка изделий из белого камня также осуществлялась вручную: неровности поверхности скалывали специальным инструментом, а затем шлифовали с помощью речного песка и чугунной гладилки. Для шлифовки фигурных элементов изготавливали отдельные терки, повторяющие формы выступов. Для придания готовым изделиям дополнительной прочности их высушивали под солнцем или в специальных печах.

История изделий из известняка

На Руси использование известняка началось со времён постройки князем Андреем Боголюбским храма Покрова на Нерли, в 1165 году. По преданию, камень для постройки был привезён из булгарского царства, над которым князь одержал победу за год до начала строительства церкви. Белокаменные резные рельефы украсили стены постройки, а центральной фигурой в композиции стал восседающий на троне царь Давид, левой рукой держащий псалтырь, а правой творящий благословление.

Впрочем, до храма Покрова на Нерли был построен белокаменный Храм Бориса и Глеба в селе Кидекша под Суздалем, и датой его сооружения называют 1152 год.

Дальнейшее строительство на Руси велось из местного известняка. Его добычу начали по указу Дмитрия Донского, решившего окружить Московский Кремль каменной стеной. С тех пор белый камень стал использоваться повсеместно как для строительства, так и для художественного оформления сооружений орнаментами и порталами. Белые и желтоватые мячковские известняки стали идеальным материалом для создания изысканной резьбы и скульптурных композиций, а мастеров, трудившихся над ними, называли камнесечцами.

Одним из прекраснейших белокаменных сооружений стала церковь Знамения, построенная в селе Дубровицы, неподалёку от Подольска. Она возведена из блоков мячковского известняка и украшена удивительной резьбой в виде листьев и гроздьев винограда, вьющихся по стенам. Мастерство строителей и резчиков по камню позволило создать храм, признанный одним из шедевров мирового искусства.

Для изготовления барельефов белый камень стал активно использоваться во второй половине XV века. Именно тогда зодчим и скульптором Василием Ермолиным были изготовлены два барельефа, установленных на Спасской (ранее называвшейся Фроловой) башне Московского Кремля. С наружной стороны ворот был установлен герб города Москвы, изображающий Георгия Победоносца. А через двадцать лет после этого события, в 1466 году, сторону башни, обращенную на Кремль, украсил барельеф с фигурой Дмитрия Солунского.

Но самый пик популярности белого камня на Руси пришелся на начало XIX века. Тогда было изготовлено множество скульптур и резных украшений, среди которых более трехсот скульптором Иваном Витали.

Вскоре после победы русского народа в Отечественной войне 1812 года на Воробьёвых горах началось строительство храма Христа Спасителя, как благодарность за заступничество Всевышнего и как памятник мужеству русского народа. По замыслу архитектора А.Л. Витберга это грандиозное сооружение должно было быть видно из любой точки столицы.

Материалом для фундамента храма был выбран известняк. Для того, чтобы его доставка не обходилась слишком дорого, добыча этого камня началась в селе Григорово, расположенном неподалёку от Москвы. Однако из-за наличия подземных ручьев и непрочности почв на Воробьевых горах строительство пришлось завершить и выбрать для храма другое место — на берегу Москвы-реки, неподалеку от Кремля. После окончания строительства на Воробьевых горах были приостановлены и григоровские разработки известняка. К этому месторождению возвратились уже позже, через 15 лет, когда приступили к новому строительству храма.

Для отделки стен использовался плотный белый известняк, разрабатывавшийся в окрестностях Коломны. Также для внутренней и наружной облицовки применялись другие природные камни — темно-зеленый лабрадорит, розовый шокшинский кварцит, разноцветные мраморы. Храм Христа Спасителя строился почти 40 лет, и по окончании работ выглядел белой глыбой, похожей на гигантский айсберг. Таким он остался в памяти современников даже после того, как это величественное сооружение было разрушено.

Со времен использования в качестве отделочного материала белого камня на Руси было создано множество великих архитектурных шедевров, некоторые из которых славятся не только в стране, но и за рубежом. Некоторые из них, к сожалению, не сохранились до наших времен, но большая часть церквей, дворцов и усадеб восхищает своей красотой и изысканностью отделки и по сей день.

Применение известняка в наше время

С середины прошлого века разработки природного камня в России стали проводиться взрывным способом. С одной стороны это значительно облегчило труд рабочих, с другой – резко сократило использование в строительстве и отделке известняка. Причиной тому была специфика месторождений белого камня, залегавшего слишком тонкими пластами, чередовавшимися с мергелями и глинами. Взрывной способ обрушивал вместе со слоями известняка и сопровождавшую их ненужную породу, перемешивая их и затрудняя добычу камня.

Кроме того, в стране стало активно развиваться железнодорожное сообщение, и отделочный камень стало дешевле и проще доставлять издалека. Наиболее распространенной в то время стала отделка из гранита, мрамора, габбро, добытых на Урале, Украине или на Кавказе.

Почти полностью прекратилась разработка известняка для облицовки в Мячковских карьерах: камень оттуда поставлялся довольно редко, для особых заказов.

В настоящее время разработка известняка стала активно возрождаться. Всё больше зданий стало обретать изящную белокаменную отделку, возвращая России забытый эпитет «белокаменная». Восстановлением облицовки памятников старины занимаются бригады квалифицированных специалистов и резчиков по камню. Их новые работы не уступают творениям древних мастеров, а благодаря использованию новых современных инструментов, художественная резьба стала более изящной, утонченной.

Вновь открытые по всей России каменоломни позволяют поставлять специалистам по обработке камня известняки различных видов и оттенков – от ослепительного белоснежного до благородного желтоватого. Но специалисты по камнеобработке не ограничиваются камнем только российских месторождений: известняк успешно поставляется и из зарубежных стран, в том числе и из Италии.

Что такое известняк? Известняк – это осадочная порода, состав которой максимально насыщен содержанием кальцита и примесей. В составе материала также встречаются частицы кремния, извести, кварца, фосфатов и других веществ, которые способствуют снижению пористости и повышению прочности. Известняк обычно серый, бежевый, песочный или желтоватый. Меловые породы камня применяются при изготовлении карандашей, белого мела, зубных порошков, и в производство бумаги. Ограничения. Известняк имеет ряд недостатков, которые ограничивают его использование в различных сферах.

Свойства известняка

Известняк — это осадочная горная порода, то есть сформированная на дне древних морей. Состоит из карбоната кальция, придающего ей молочно-белый цвет, с примесями других химических элементов, которые разнообразят цветовую гамму. Белоснежным камнем с сероватыми, желтоватыми или бурыми вкраплениями отделывают фасады и интерьеры, выкладывают дорожки. Он хорошо поддается обработке, поэтому подходит для создания причудливых архитектурных форм.

Происхождение

Зарождение этого природного камня происходило на месте древних морей. На их дне осаждался карбонат кальция (кальцит) — это химическое соединение белого или светло-серого цвета. Его сейчас используют для производства мела, шпаклевок, портландцемента, извести, бумаги.

Крупные месторождения

В РФ крупные известняковые карьеры расположены:

- в Подмосковье;

- Крыму;

- Владимирской области;.

Добыча проводится открытым способом — от общего массива с помощью специальной техники отделяют монолиты, которые затем пассируют на блоки для удобства доставки.

Состав

В составе также могут в незначительном объеме присутствовать кварц, углекислый магний. Учитывая морское происхождение, известняковая порода может включать в себя также следы древних микроорганизмов, что сближает ее с ракушечником.

- Меловой — по своим характеристикам соответствует мелу, то есть отличается хрупкостью, поэтому при возведении/отделке зданий не применяется.

- Слоистый — на срезе видны разнородные полосы, которые отличаются оттенком. Этот вид и все представленные ниже применяют в отделке и строительстве.

- Пористый — отличается множеством углублений (каверн) различного размера.

- Мелкозернистый — на поверхности хорошо видны отдельные крупинки.

- Тонкозернистый — отдельные частицы заметны только под увеличительным стеклом.

- Оолитовый — отличается сложной текстурой с мелким зерном, богатством оттенков и большим вкраплением оолитов (минеральные образования в форме шаров, эллипсов).

- Мраморизованный — имеет минерализованную структуру, разнородный оттенок, большую плотность, может содержать окаменелости.

Эстетические свойства

Этот камень отлично подходит для фасадов и интерьеров в светлых, бежевых, пастельных тонах. Он придает дому нежность, легкость, элегантность. В то же время выглядит благородно и оставляет ощущение мощи. Наиболее впечатляюще выглядят отшлифованные поверхности. Однако следует помнить, что поверхности из этой горной породы — матовые. Глянец им можно придать обработкой лаком. Исключение составляет лишь мраморизованный известняк, имеющий максимальную плотность.

Текстура отделанных поверхностей может быть слоистой, полосчатой или однородной. Она отличается мелкой пористостью. В ней могут быть небольшие полости — каверны. В ряде случаев на поверхности можно заметить остатки раковин древних моллюсков. Эти детали дают ощущение глубокой истории, прикосновения к древнему, уже исчезнувшему миру.

Цвета и оттенки

Основные оттенки чистого известняка:

- белый;

- светло-серый;

- кремовый.

Цвет во многом зависит от места добычи. Например, владимирский камень чаще всего имеет белый цвет, оттенок слоновой кости. Могут быть небольшие вкрапления сероватых оттенков. В основном же поверхность имеет ровную, однородную текстуру.

Достоинство материала — он не темнеет со временем даже под воздействием осадков, ультрафиолета. Дом, отделанный им, будет десятилетиями сохранять белоснежную белизну.

Присутствие глины и других примесей влияет на оттенок — в известняковых блоках и плитах присутствуют:

- коричневатые;

- бурые;

- желтоватые вкрапления.

Они могут разнообразить отделанную поверхность, придавая ей больше выразительности.

Один из видов — доломитизированный известняк. Он может иметь розоватый или желтоватый оттенок за счет того, что кальцит в нем частично замещен доломитом. Его использование позволяет разнообразить отделку фасада или интерьера.

Известняк в строительстве известных зданий России

В России известняковую породу первыми начали использовать в Средние века в Пскове и Новгороде. А один из первых памятников архитектуры, дошедших до наших времен — Большой Гатчинский дворец в Ленинградской области, построенный в XVIII веке. Эпитет «белокаменная» стали применять к Москве именно после того, как многие здания в ней были построены из известняка. Во Владимире его использовали для строительства Золотых ворот, Дмитровского, Успенского соборов. Пол Петропавловского собора в Санкт-Петербурге вымощен именно этим камнем.

Основные физические свойства

Плотность

Известняк, который используют в строительстве и отделке, относится к среднеплотным породам. Этот показатель составляет 1800-2600 кг/м 3 (зависит от объема примесей). Для сравнения у мрамора и гранита он доходит до 2800 кг/м 3. Плотность определяет вес конструкции. Чем она выше, тем тщательнее нужно готовить основание — фундамент, стяжку.

Морозостойкость

Для фасадных работ выбирают материал с показателем морозостойкости F150-F300. Эти свойства означают, что фасад сможет выдержать 150-300 циклов замораживания/оттаивания. Такой камень отлично подходит для Средней полосы и северных регионов России — спокойно выдерживает морозы до -40 о С. Применяется он и во влажном южном климате, где зимой часто чередуются заморозки и оттепели.

Прочность на сжатие

Показатель для различных видов этой горной породы — 46-75 МПа (при требованиях СНиП к возведению стен жилых зданий не менее 40 МПа). Она подходит для строительства/облицовки зданий высотой до 5 этажей.

Истираемость

Этот параметр составляет до 2,9 г/см 2, что соответствует интенсивному воздействию на тротуарную плитку. Эта характеристика важна для выбора материала для тротуаров, подъездных дорожек.

Водопоглощение

Показатель водопоглощения составляет 5,9%. Эта горная порода не слишком подходит для применения в бассейнах, искусственных водоемах. Но она идеальна для отделки фасадов, строительства архитектурных конструкций в садах и парках. В интерьере может применяться в том числе и в ванных, душевых.

Где используется известняк

Интерьеры

- Плитные и фасонные детали для облицовки стен.

- Лестницы.

- Полы.

- Подоконники.

- Столешницы.

- Камины.

- Колонны.

- Ванные.

Эта порода отлично поддается резке, обточке, шлифовке, патинированию, поэтому интерьер можно украшать сложными формами, а на поверхность наносить витиеватые узоры.

Фасады

- Плиты для отделки стен, фундаментов.

- Входная группа.

- Цоколи.

- Карнизы.

- Парапеты.

- Балконы.

- Дверные, оконные наличники.

Одни из главных особенностей — известняковые фасады «дышат» и обеспечивают отличную звукоизоляцию.

Ландшафтный дизайн

- Скульптуры.

- Площадки.

- Дорожки (включая подъездные).

- Бордюры.

- Ограждения.

- Арки.

- Беседки.

- Пещеры.

Камни неправильной формы весом до 30 кг могут использоваться в бутовой кладке для сооружения фундаментов частных домов, технических сооружений. Подойдут они для практически любых архитектурных конструкций для садов, парков, скверов.

Плюсы и минусы

+ Хорошо поддается обработке и подходит для создания сложных архитектурных форм.

+ Долговечный — фасад или интерьер будут служить десятилетиями, сохраняя внешний вид.

+ Эстетичный — белоснежный мелкопористый камень с вкраплениями серого, бурого, желтого оттенков придает зданиям и помещениям безупречный вид.

+ В зимнее время способствует удержанию тепла в помещении, а летом сохраняет прохладу.

+ Универсальный — используется во внешней и внутренней отделке, ландшафтном дизайне.

— Слишком большое количество глины в составе снижает прочностные качества (поэтому нужно выбирать чистый известняк).

— Отдельные виды этой породы могут содержать кислоты, поэтому нежелательно ее соседство с металлическими конструкциями.

Точный выбор вида известняка и профессиональный монтаж позволят избежать всех минусов и наслаждаться преимуществами этого камня.

В таблице величин твердости по Моосу камень известняк занимает 3-е место по мере возрастания показателей. Его твердость соответствует 3, а плотность зависит от содержания примесей, в том числе доломита, кварца и других минералов. Вещества, входящие в химический состав известняка, могут разрушаться под действием воды, медленно разлагаться на соответствующие основания с выделением углекислого газа. Цвет минерала обычно белый или серый, но примеси органических веществ изменяют породу, привнося черный и темно-серый оттенки. Наличие соединений железа в разных концентрациях придает желтую, красную или коричневую окраску. Виды породы.

- https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/478620

- https://best-stroy.ru/statya_belyy-kamen-ili-prirodnyy-izvestnyak_1416

- https://alkasar05.ru/info/articles/2022/svojstva-izvestnyaka/