Фибула (лат. fibula, скоба) — металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением (брошь для украшения или булавка имеющая «замок» для острого конца для крепления одежды).

Фибула

Термин «продукция двойного назначения» вполне можно применить к фибуле, пришедшей к нам из глубины веков. Эта защёлка, являясь украшением, одновременно служила и вполне практической цели: скреплять части одежды. Поэтому фибулу в какой-то мере можно считать предшественницей пуговиц. Современное воплощение фибулы – это изысканные и простенькие броши, а также всевозможные значки на защёлках. Как одёжные застёжки их сейчас никто не использует. Им оставлена только декоративная и информационная роль.

Ранние фибулы

Успехи в обработке металлов и сплавов помогли человечеству освоить не только изготовление инструментов, необходимых в повседневной жизни, но и более сложных устройств, к которым относится и фибула. По мнению историков, первые фибулы появились лишь в самом конце бронзового века. По типу они схожи со старинным смычком в виде лука, где струна становится иглой, а древко – корпусом фибулы, который мог принимать различную форму. Для красоты корпус могли сделать в виде квадрата или украсить его прорезями. Известны фибулы, изготовленные микенцами на греческом Пелопоннесе в XIV веке до нашей эры, откуда пошло их распространение на острова Крит, Кипр и далее, вплоть до Сицилии. В XII-X вв. до нашей эры корпус фибулы стал более изысканным. Его стали делать овальной или ромбовидной формы. В IX-VII вв. до нашей эры появился особый вид фибул, которые стали делать из проволочных спиралей. На Апеннинском полуострове корпус украшали камнями, геммами или лепниной. Часть его могли причудливо изогнуть или выполнить в форме змеи. Эти изделия относят к Виллановской культуре. Проникнув в Малую Азию примерно в VIII-VII вв. до нашей эры, фибулы в руках местных мастеров также изменяли форму. Их могли сделать в виде полукруглой арки или изогнуть корпус в середине под прямым углом, отчего фибула при взгляде сбоку напоминала треугольник. Распространены были также фибулы в форме руки.

Средневековые броши с руками. Фибулы. Медиевальный бложик

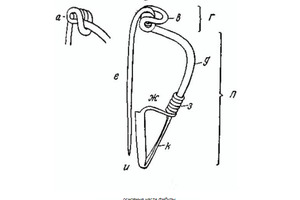

В ранний период сформировалась и конструкция фибулы, которая со временем обрастала всевозможными дополнительными элементами. В фибуле, как застёжке, присутствовали четыре обязательных части:

- Игла

- Иглодержатель

- Корпус

- Элемент, соединяющий корпус с иглой

Игла – основа фибулы. Иглой прокалывали части одежды, которые необходимо было держать вместе. Иглодержатель, представляющий узкий канал или желобок, прячущий острый кончик иглы, не только не позволял фибуле произвольно расстёгиваться, но и предохранял от уколов. Корпус с иглой чаще всего соединяла некая пружина, чтобы придать застёжке упругость. Место корпуса, прилегающее к пружине, называют «головка», тогда как противоположная часть корпуса именуют «ножка». Технология застёжки напоминает всем известную английскую булавку, имеющую широкое применение до сих пор.

Фибулы железного века

В железном веке мастерство обработки металлов значительно возросло. Изготовления изделий из различных сплавов становилось всё более распространённым, охватывая новые территории. Это сказалось и на выделке фибул, превращавшихся из обычной булавки в изысканное по тем временам украшение. На корпус ставили большие треугольные застёжки. Изменилась и конструкция соединительного элемента. Тип фибул «Чертоза» («Certosa») имел короткую двустороннюю пружину. К Гальштатской культуре относят фибулы с длинными двухсторонними пружинами.

Шведский археолог Оскар Монтелиус ввёл разделение европейских фибул на три группы: венгро-скандинавскую, греческую и италийскую. Простейшими из них являются венгерские фибулы. Чтобы сделать одну из них, брали брусочек металла, размечали ударами части будущей застёжки, а затем равномерно выковывали. Получался кусок проволоки, который заостряли с одного конца (создавалась игла). Другой конец закручивали крючком, удерживающим острие. После проволоку посередине заворачивали спиральным оборотом, сообщая металлу упругость, и фибула готова. Кроме кованых существовали и литые фибулы.

У скандинавских фибул иглу и дугообразный корпус изготавливали отдельно. После иглу крепили на корпус, края которого имели утолщения, чтобы игла, перемещаясь по дужке, не сорвалась с неё. Некоторые исследователи не поддерживают Монтелиуса в части венгро-скандинавской группы и выступают за вынесение скандинавских фибул в отдельную группу, невзирая на то, что они представляют всего лишь модификацию венгерских.

Пару или четвёрку спиральных кружков, соединённых вместе, имеют греческие фибулы. При этом игла выходит из одной спирали, а вторая спираль становится застёжкой. Греческие фибулы находят не только на Пелопонесском полуострове, но ещё в Южной Италии, а также в центре Европы. Однако считается, что такой тип фибул зародился именно в Греции, а потом распространился в иные земли. Некоторые из греческих фибул имеют сходство с венгерскими и скандинавскими.

Интереснее всего выглядят италийские фибулы, так как местные мастера старались превзойти друг друга в оригинальной форме корпуса и декоре. Самые старшие по возрасту италийские фибулы тоже похожи на венгерские и скандинавские. Но после здесь пошли своим путём, преобразовав держатель иглы из простейшей спирали в пластину с загнутыми краями. В её желобке и пряталось острие.

Римские фибулы и фибулы южно-русских земель

Владычество Древнего Рима над огромными территориями Европы несло в подвластные земли и римскую культуру. Соответственно местные типы фибул постепенно замещались теми, которые использовали римские наместники или легионеры. Например, заколки гальштатских племён, свойственные древним захоронениям кельтов, сменяются сначала фибулами латенской культуры, а затем и римскими. Иногда последующая эпоха напрямую заимствует достижения прежней. Поэтому некоторые из арбалетных фибул Гальштата, имеющие длинные двусторонние пружины, так схожи с теми, которые впоследствии использовали римские провинции. Именно из Древнего Рима пришло к нам слово «фибула», так как римляне называли им одновременно и брошь с застёжкой, и малоберцовую кость, считая, что их форма схожа.

Типологическая классификация фибул шведского историка Оскара Альмгрена «Исследования североевропейских форм фибул первых веков нашей эры с учетом римских провинций и южнорусских земель» предполагает семь основных групп, которые также имеют деление на серии. Альмгрен описывает два типа сильно профилированных фибул, одночленные арбалетные фибулы с широкой ножкой, шарнирные фибулы, фибулы с парой круглых отверстий на головке, схожих с глазами, фибулы с перевёрнутой ножкой и двучленные арбалетные фибулы с высоким держателем иглы.

Проводящим исторические исследования в поисках фибул на территории нашей страны больше подойдёт труд Анатолия Константиновича Амброза «Фибулы юга Европейской части СССР (II век до н.э. – IV век нашей эры)». Амброз основным отличием фибул считает тип элемента, соединяющего иглу и корпус. Если их соединяет пружина, она может быть односторонней и двусторонней. Амброз указывает, что на длину пружины сильно ориентироваться не стоит, так как в процессе эволюции застёжек длинная и короткая пружины постоянно сменялись. Одночленными фибулы называются, если их пружина и корпус являются единым целым. Когда пружина сделана из другого отрезка металла, перед нами двучленная фибула. Наличие или отсутствие вспомогательного стерженька, на который навивались витки спирали пружины Амброз считает несущественным, возражая против термина «трёхчленные». У двучленных фибул пружина всегда неподвижно закреплена. У массивных фибул тетива крепилась крючком или выступом на головке. Также использовался способ, когда тетива пропускалась под шейкой фибулы. Пружину называют «надставленная», если её концы декоративно удлинены.

В шарнирных фибулах древние мастера применили другой способ закрепления иглы. Уже по названию ясно, что это шарнир. Он может быть трубчатым или состоять из двух стоек. При этом способе игла с ушком надета на ось и имеет специальный выступ, который, упираясь в головку фибулы, пружинит при застегивании. Любая из иллюстраций, приведённых выше, показывает, что главной декоративной частью фибулы был корпус. При классификации часто берут за образец какой-либо группы его форму. Это может быть «дужковая» фибула (корпус выгнут словно лук) или «дощатая» (корпус плоский). Дужковые фибулы разделяют и по степени изогнутости. Приёмник на ножке фибулы тоже менялся в процессе эволюции фибулы. Его выгнутую пластину, скрывающую острие, могли необычно украсить.

В I веке нашей эры большую популярность приобрели пластинчатые фибулы, вся прелесть которых была в богато отделанной плоскости. С практической точки зрения они были не слишком удобны: так как пространство между корпусом и иглой получалось узким, одежду из толстой ткани ей не скрепить. Зато в качестве украшения они имели невероятный спрос. Большинство из них относится к шарнирному типу. Пластина могла иметь форму круга, дуги, ромба, овала или полумесяца. Опытный мастер покрывал её отверстиями, образующими сложный узор, и декорировал каменьями или цветной эмалью. Богато изукрашенные пластинчатые фибулы часто находят в женских захоронениях.

Эксперименты с формой и раскраской пластинчатых фибул продолжили мастера следующего века. Во втором столетии нашей эры появились зооморфные фибулы, корпус которых изображал как привычных домашних животных, так и самых причудливых тварей, которых трудно отыскать и в бестиариях. На фибулах появлялись имена или девизы. Плоскость отделывали асимметричными узорами или последовательностью символов. Интересной версией пластинчатой фибулы является застёжка, дискообразный корпус которой плоскостью не назвать, так как он сделан в виде конуса. Эмалированная инкрустация на фибулах применялась до конца III века.

Поздние фибулы

После распада Римской империи фибула не исчезла из обихода. Известны фибулы «готической группы», характеризующиеся дискообразной или треугольной пластиной на головке корпуса, выгнутого дугой, и плоской ромбовидной ножкой. Продолжала применяться и кольцевая конструкция фибулы, почти не изменившаяся в период со II по XIV век. Поэтому датировка европейских фибул этой формы крайне затруднена. Из простой застёжки фибула постепенно превратилась в предмет, подчёркивающий статус владельца. К такому типу относят ирландские и шотландские фибулы из золота и серебра, имеющие отделку из драгоценных камней. В это время слово «фибула» начинает покидать некоторые европейские языки. Например, на английском украшения данного периода фибулами уже не называли. Для средневековых декоративных изделий с защёлкой использовалось слово «брошь». В других случаях применяли термин «знак» или «значок» («badge»). Например, значок пилигрима или значок ливреи, относящийся к геральдическим значкам.

Примером фибул позднего периода можно считать «фибулу Урнеса» (известна также как «фибула Дракона»). Название ей подарил характерный для викингов стиль Урнес (1050-1125 гг.). Пластина формы, стремящейся к квадрату, выполнена в ажурной технике – характерный узор из переплетающихся полос. Не всегда в переплетениях металла можно угадать гибкое тело дракона. Иногда мастера изображали в том же стиле коня или змею. Этот тип фибул относится к шарнирным. Он был распространён в Скандинавии, Дании и северной Германии.

Фибулы на монетах Банка России

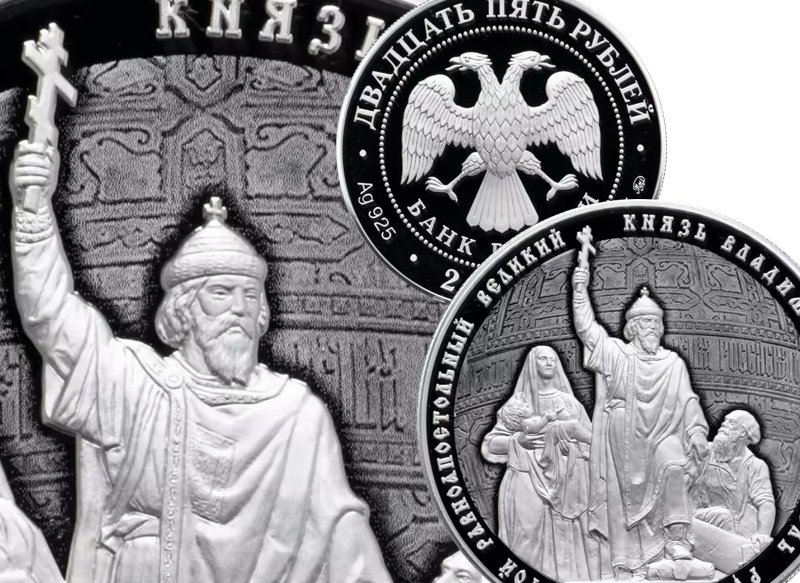

25 рублей 2015 года "Святой равноапостольный великий князь Владимир — Креститель Руси"

На серебряной 25-рублёвке 2015 года Великий князь киевский Владимир Святославич изображён с поднятым вверх восьмиконечным византийским крестом. На его плечах особый плащ (корзно или мятль), являвшийся мантией князей и знати Киевской Руси. На правом плече плащ скреплялся фибулой. При таком расположении застёжки одна рука оставалась свободной, что было удобно для верховой езды.

3 рубля 2016 года "1000-летие «Русской правды»"

На трёх рублях 2016 года из серебра отчеканили Ярослава Мудрого (автора первого письменного русского законодательства «Русская Правда») и Владимира Мономах, завершившего «Русскую правду» текстом своего «Устава Мономаха». На правом плече Ярослава Мудрого точно такая же фибула дискообразной формы.

Монеты Банка России

Иной вариант застёжки плаща мы видим в случае монет с изображением Александра Невского и Дмитрия Донского. Здесь фибула расположена на шее, скрепляя плащ по центру или у плеча. Ошибочно думать, что фибула – лишь княжеский атрибут. Ей преимущественно пользовалось дружинное сословие, о чём можно судить по раскопкам погребальных комплексов в составе дружинных курганов, где примерно 11% погребённых имели плащи или накидки с фибулами.

Необычные фибулы

В 1959 году в одной из базилик Франции обнаружили саркофаг, в котором захоронили женщину примерно 45-летнего возраста. По золотому кольцу на большом пальце левой руки с надписью «ARNEGUNDIS REGINE» женщину идентифицировали как Арнегунду – сестру первой жены Хлотара Ингунды и мать Хильперика I (франкский король из рода Меровингов). Её верхняя одежда скреплялась двумя дисковыми фибулами с богатой отделкой. Фибулы данного типа размером до пяти сантиметров в диаметре были частью женского костюма раннего Средневековья. В период правления Каролингов подобные украшения носили и мужчины, но их фибулы были меньше.

«Брошь Браганса» сделали примерно в III веке до нашей эры. Она имеет размер 14 см в длину и 5 в высоту. Художественная композиция представляет воина-кельта в шлеме, защищающегося овальным щитом от нападения фантастического чудовища, в котором сплелись черты льва и грифона. На фибуле отдельно от сцены схватки присутствует ещё четвёрка стилизованных звериных морд. Игла фибулы не сохранилась. Название фибула получила по имени королевского дома Браганса, в чьей коллекции когда-то хранилась. Сейчас её можно увидеть в Британском музее (г. Лондон).

Пара фибул в форме орла, датируемых VI веком, сделаны из листового золота, наложенного поверх бронзы. Инкрустация выполнена гранатами, аметистами и цветным стеклом. Петли внизу предназначены для подвесок, ныне утраченных. Фибулы в форме орла находят в могилах вестготов Испании и остготов севера Италии. Парное исполнение предусмотрено для одновременного ношения, чтобы плащ можно было застегнуть хоть справа, хоть слева. Образ орла заимствован от знаков отличия Римской Империи.

«Потом хозяева вынули одежду — длинные лориэнские плащи с капюшонами из лёгкой и тонкой, но плотной ткани, сшитые по мерке на каждого Хранителя… На шее ворот плаща и капюшон застегивались маленькой малахитовой брошкой в форме листа с золотыми прожилками». Эту удивительную фибулу можно увидеть в фильме «Властелин Колец». Но полюбоваться необычными фибулами можно не только в сказочном Средиземье. Большими коллекциями фибул располагают Романо-германский музей (г. Кёльн), где представлены римские и раннегерманские образцы, и Музей Хеллвег (г. Гезеке), собравший более 250 средневековых фибул VI-XIII вв. из Вестфалии. Фибулы присутствуют на страницах книг и мелькают в кинофильмах. Надеемся, что теперь, увидев эту красивую застёжку, вы не забудете её историческое название.

Фибула де Браганса. Брошь — это ювелирное украшение с историей, практически равной истории человечества. Впервые аналог броши стал известен в бронзовом веке, более 5 тысяч лет назад. Британские фибулы. Колючки и шипы растений первыми выполняли эту функцию, потом их заменили изогнутые острые кости и осколки кремня. Бронзовый век ознаменовался использованием металла — вначале появились штырьки со шляпкой, затем — прообразы современных брошей с замочками. Древние фибулы. Тогда брошь, вернее, ее предтеча, имела несколько иную конструкцию и называлась по-другому — фибула.

Фибула

Фибула (лат. fibula, скоба) — античная разновидность металлической застёжки для одежды, которая также могла служить в качестве украшения.

Фибулы разнообразных форм и размеров были широко распространены с железного века до Средневековья, где впоследствии были вытеснены пуговицами.

Строение Фибулы

Большинство найденных фибул сделаны из бронзы, но встречаются экземпляры из серебра, железа, золота или их сплавов. Существуют и составные фибулы, у которых разные конструктивные элементы сделаны из разных материалов. Многие из найденных экземпляров украшены художественными узорами, чеканкой, эмалью, полудрагоценными камнями, стеклом, кораллом или костью.

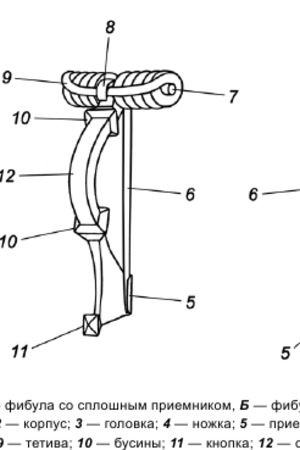

Фибула часто имела сложное строения. На данный момент различают следующие ее составные части: — игла — дужка (или корпус) — желобок (иглодержатель, предохраняющий фибулу от расстегивания и кожу от царапин) — пружина, соединяющая иглу с дужкой-корпусом

Кроме фибул, были и простые булавки – иглы, иногда оканчивающиеся металлическим шариком, часто богато изукрашенным.

В конце 1-го века до н.э. или в начале 1-го века нашей эры, появляется новый подтип фибул. У них отдельная булавка была прикреплена к головной части корпуса с помощью небольшого шарнира. Во второй половине 1-го века нашей эры петли были введены в фибулы пластинчатого типа. Одна или две маленькие таблички были отлиты на обратной стороне пластины, и булавка была прикреплена к ним небольшим шарниром. Ранее пластинчатые фибулы имели двусторонние пружины, прикрепленные к спине. В 3-м веке нашей эры шарнир был помещен в центр длинной поперечной планки, создавая известный вид фибулы.

Строение фибулы

Фибула в виде дельфина. Голова и хвост состоят из золота, тело из хрусталя, I-й век до н.э.

История

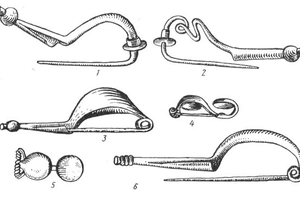

Первые фибулы, в виде смычка скрипки появились в конце бронзового века. Эта простая конструкция с односторонней пружиной похожа на современную булавку. Фибула смычка имела низкую плоскую дужку. Корпус шел параллельно булавке. Дужка могла быть круглой, квадратной, а также иметь более сложные формы в поперечном сечении. У некоторых найденных фибул были небольшие украшения на ее концах.

Одни из первых фибул в форме смычка, были найдены в Микенах на греческом Пелопоннесе в 14 веке до н.э. (типы Peschiera и Unter-Radl). В греческой культуре скорее Микены были очагом распространения фибул, и от туда они распространились на торговые точки Крита, Кипра и Сицилии.

Вторая по типу конструкция фибул имеет высокую округлую дужку вместо низкой плоской дуги смычка фибулы-смычка. В более ранних находках дужка была достаточно тонкой. В более поздних вариантах ее толщина увеличивалась, делаясь из более толстого металла или из двух кусочков тонкой проволоки, скрученных вместе. Эти округлые фибулы были впервые обнаружены в 12 веке до нашей эры и были в употреблении более пяти веков.

Третий вид фибулы состоял из горизонтальных проволочных спиралей. Фибула состояла из двух спиралей, соединенных вместе. Примером таких фибул служат Haslau и St. Lucija, которые были найдены в 9-7 веках до нашей эры. Позднее, в 6 веке до нашей эры, появляются фибулы с четырьмя небольшими спиралями с квадратной накладкой посередине, типа Vierpass.

Ранние фибулы. Слева: фибула типа Боген, X-IX-й века до н.э. В центре: фибула, Фрако-Киммерийская типа Сент-Люсия, IX-VIII-й века до н.э. Справа: фибула типа Vierpass, Греческая, VIII-й век до н.э.

Италийские фибулы представляют большое разнообразие как по устройству иглодержателя, так и по форме дужки. В древнейших италийских фибулах иглодержатель образуется, как и в более поздних венгерских и скандинавских, несколькими оборотами спирали. В дальнейших модификациях спиральный иглодержатель заменяется сначала круглой плоской пластинкой, затем пластинкой с загнутыми краями, образующей желобок, а иногда оканчивающейся пуговкой.

По форме дужки среди италийских фибул различают:

Луковые. Дужка которых имеет форму полукруга. Это тип древнейших фибул. Дужка бывает либо равномерной толщины, либо утолщенной в одном или нескольких местах — либо совершенно гладкой, либо исчерченной продольными и поперечными полосками, покрытой бусами и пр.

Луковидная фибула, 900-800 гг. до н.э.

Змеевидные — самая разнообразная группа италийских фибул. Дужка изогнута иногда весьма причудливо. Иглодержатель представляет длинный желоб, заканчивающийся в позднейших формах пуговкой.

Змеевидные фибулы раннего Гальштатта, Музей земли Баден в Карлсруэ.

Гальштаттскими фибулами (чертрозскими) принято называть образцы с вытянутой формой дужки, которая плавно перетекает в желобоватый иглодержатель с пуговкой и завёрнутым кверху концом. Фибулы такого типа были найдены в большом числе в могильнике Чертрозы, среди прочих фибул италийского типа. Такая форма, состоящая из двух спиральных кружков, соединённых вместе, очень сходна с венгерскими, скандинавскими и особенно греческими фибулами.

Также в гальштаттских погребениях среди прочих разнообразных форм италийских фибул найдены фибулы характерные только для территории Гальштатта. Среди них особенно интересны очкообразные и арбалетовидные фибулы (fibules a l’arbalète).

Гальштаттские фибулы

Арбалетовидные фибулы отличаются тем, что пружина представляет целый ряд спиральных оборотов, идущих в направлении, перпендикулярном к дужке. В некоторых арбалетовидных фибулах конец иглодержателя украшен головой человека или животного, загибающейся вверх и несколько назад. Эти фибулы, а также фибулы Чертрозского захоронения составляют переход к фибулам латенского типа, которые характеризуются резко загнутым назад концом иглодержателя.

Строение арбалетовидный фибулы

Серебрянная Дакийская Фибула, I-й век н.э, Museum of Transylvania Cluj Romania

Фибулы-броши («щитковые»). В фибулах-брошах, обязательным конструктивным элементом, является щиток. Щиток является элементом украшения, поэтому на нем зачастую были нанесены изображения (методом чеканки, литья), а также щиток мог быть инкрустирован драгоценными металлами, а также драгоценными или полудрагоценными камнями.

Фибула, II-III-й века, н.э, Нью Джерси

Омегавидные фибулы характеризуются тем, что выполнены в форме греческой буквы омега, от чего и получили свое название. Игла в омегавидных фибулах может быть расположена наискосок от от одной части корпуса к другой или расположена прямо сверху вниз. Фибулы такого типа использовались как римлянами так и греками.

Римская омегавидная фибула, I-II-й века н.э, музей Метрополитен

Омегообразная фибула, II-III в. н. э. музей Аоста.

В железном веке фибулы использовались повсеместно.

Быстрое распространение Римской империи к I-му веку нашей эры привело к огромному росту числа фибул различного вида по всей Европе и на Ближнем Востоке. Распространение технологически продвинутых мастерских в Римской Империи привело к более сложным конструкциям фибулы. Дужки были отлиты в более сложных формах, петли появились рядом с двусторонними пружинами.

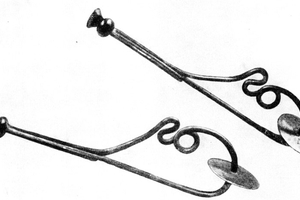

Один из первых известных видов римской фибулы появился, в конце I-го века до нашей эры. Фибула с прямой иглой, также известная как фибула солдатского типа или легионерского типа, является очень простой конструкцией. Она напоминает фибулу смычок существовавшую более чем на тысячу лет раньше, за исключением того, что у дужки чуть больше уклон, а пружина двусторонняя.

Вверху: фибула легионера, II-й век до н.э. Внизу: фибула легионера, I-й век н.э, Римский Норикум и Паннония.

В I веке н.э. в Римской Британии появилось несколько видов фибул, среди которых наиболее интересным видом был "Дельфин". У фибул в виде дельфинов есть гладкая арочная дужка, которая сужается от головы до конца. Длинная двусторонняя пружина скрыта. Сверху фибула выглядит как "Т" или позднеримская арбалетная фибула. А со стороны он напоминает прыгающего дельфина.

Еще одним типом британских фибул был так называемый "Ход-Хилл". Обычно довольно мелкие фибулы Ход-Хилл имеют мелкий арочный изгиб, который, по-видимому, состоит из сегментов. Многие фибулы Ход-Хилл имеют пару небольших боковых выступов.

Также иногда выделяют третий тип британских фибул — "Фракийский якорь". Они имеют широкий полумесяц на корпусе придающим фибуле форму якоря. Фракийский якорный тип также называют иллирийским и встречается такой тип в Паннонии (Венгрия), Дакии (Румыния) и Сербии.

Римсике фибулы в Британии. Вверху фибулы типа Дельфин, I-й век н.э. Вторая и четвертая снизу фибулы Ход-Хилл, I-й век н.э.

Фибулы I-II-го веков н.э.

Щитковые фибулы, I-й век н.э.

Фибула в виде коленного сустава, распространенная во II веке н.э, возникла в Римской Паннонии (современная Венгрия). Археологи считает, что ее дужка с изгибом в 90 градусов напоминает колено и ногу. Многие коленновидные фибулы имеют полукруглые головки различных размеров. Похоже, что коленновидные фибулы, как и фибулы типа Augen, распространились в Римской Империи благодаря германским союзникам. Несмотря на их небольшой размер, их появление в римских военных могилах означает, что такая фибула была самой популярной среди римских солдат во II-м веке нашей эры. Их редко можно найти за пределами военных объектов.

Р-образный тип — это еще одна распространенная форма фибулы II-го века нашей эры, возникшая у германских народов. Р-образная фибула, или тип Альмгрена, имеет полукруглую дужку и длинную иглу, которая изгибается назад под собой, чтобы вернуться к основанию дужки. У них двусторонние пружины. Дужки Р-образных фибул обычно полукруглые и украшены ребристым рисунком в поперечном сечении. Р-образные фибулы находили с датировками со II по начало IIII вв.

Использование щитовидных фибул продолжалось во II веке н.э. Простые плоские формы были заменены эмалированными версиями или более сложными формами. К ним относятся животные (зооморфные) фигуры (птицы, лошади, кролики, мухи и т. Д.), буквы или слова, абстрактные симметричные или асимметричные рисунки (включая кельтские спирали) и скеоморфные рисунки (символические рисунки). Большинство прежних видов фибулы продолжали носить в течение II-го и III-го веков.

Фибулы. Внизу: коленновидные фибулы, II-й век н.э.

Щитковые фибулы, II-III-й век н.э.

Фибулы, II-III-й века н.э.

Применение

В Римской Империи фибулы использовали все: мужчины, женщины, дети, солдаты, офицеры и даже императоры без нее не обходились. Мужская часть населения, как правило использовала фибулы для плащей: пенулы или сагума. Также они могли использоваться для туники и фокале. Так как фибулы обычно располагались на видном месте и были достаточно сильно украшены, то логично предположить, что их можно было отнести и к античным украшениям, а не просто к конструктивному элементу одежды.

Другие народности тоже их использовали, в особенности это касается кельтов и греков.

Стела M. Aurelius Neon, военному в сагуме из legio II Traiana fortis. Брюсельский музей, инв. №A. 2246. 222-235 года н.э.

Бюст Октавиана Августа, I-й век н.э, Эрмитаж

Бюст молодого Коммода, II-й век н.э, Yale University Art Gallery

Женщины скрепляли фибулами накидки или какой либо вид верхней одежды. Также они могли скреплять ткани симметрично, используя несколько фибул с обеих сторон.

Бюст богини, II-й век н.э, The Princeton University Art Museum

Реконструкция

Основной период реконструкции нашего клуба — середина первого века — начало второго века (50-125 года). Но известно, что мода на украшения менялась значительно медленнее, и особо красочные экземпляры могли передаваться по наследству. Также они не были строго локализованы по периоду и локациям использования. В связи с этим, можно брать фибулы несколько более широкого периода (в пределах разумного).

Также следует отметить, что за исключением военных фибул с легионной символикой, строгих ограничений по применению фибул в зависимости от социального статуса нет.

Делать их рекомендуется из латуни или серебра. Латунь допускаются в качестве стилизации под золото и серебро для уменьшения стоимости реконструкции.

Реконструкция фибулы

Реконструкция фибулы

Схожие темы

Литература

Yarwood, Doreen (1986). The Encyclopedia of World Costume. Bonanza Books. ISBN 0-517-61943-1

Воронов Ю. Н. Кавказские дуговидные фибулы раннежелезной эпохи // КСИИМК. — М., 1983. — № 176. — С. 29-33.

Фибулы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Фибула, II-III-й века, н.э, Нью Джерси

Фибула, II-III-й века н.э, частная коллекция, Лос Анджелес

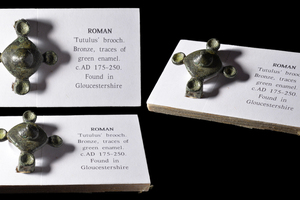

Фибула, II-III-й века н.э, Глостершир

Фибула, I-II-й века н.э, Западный Сассекс

Фибула, I-II-й века н.э, Восточный Сассекс

Фибула, II века н.э, Частная коллекция

Фибула Десятого Легиона. Серебро. Частная коллекция. Длинна — 31мм, ширина — 11 мм, вес 5г. Вторая половина I-го века до н.э.

Фибула Десятого Легиона. Серебро. Частная коллекция. Длинна — 31мм, ширина — 11 мм, вес 5г. Вторая половина I-го века до н.э.

Фибула Десятого Легиона. Серебро. Частная коллекция. Длинна — 31мм, ширина — 11 мм, вес 5г. Вторая половина I-го века до н.э.

Фибула Десятого Легиона. Серебро. Частная коллекция. Длинна — 31мм, ширина — 11 мм, вес 5г. Вторая половина I-го века до н.э.

Серебрянная Дакийская Фибула, I-й век н.э, Museum of Transylvania Cluj Romania

Фибула Десятого Легиона. Серебро. Частная коллекция. Длинна — 31мм, ширина — 11 мм, вес 5г. Вторая половина I-го века до н.э.

Фибула, II-III-й века, н.э, Нью Джерси

Брошь -застежка фибула – история и фото. С древнейших времён до раннего Средневековья фибула была почти единственным типом застёжки. Самая простая – она состояла из иглы и скобки. В сохранившихся до нашего времени фибулах можно увидеть традиционную в то время форму – круга или прямоугольника. В Новое время фибула превратилась сначала в брошь, которую использовали как застёжку, скреплявшую косынки, воротники, плащи, а затем фибула постепенно исчезла, а брошь стала служить украшением. Простейшая фибула состоит из двух деталей: иглы и корпуса. Корпус выполнялся в виде обода, который часто был разомкнутым (подковообразная фибула ). Именно такие фибулы были наиболее популярны.

Что такое фибула? Применение и фото фибулы

«Фибула» — латинское слово. Переводится, как «застежка», или «булавка». Описание расплывчато. В 21-ом веке известны сотни разных зажимов. Но, фибула была одним из первых.

Поэтому, слово «застежка» всех устраивало. Если копнуть глубже, то изначально латинский термин «fibula» применялся в качестве названия грифельных костей лошадей. Скреплять ими одежды начали еще в доисторический период.

Но, современный облик фибулы приобрели к Бронзовому веку. С тех пор предмет стал не просто застёжкой, а конкретной разновидностью булавок. Итак, настало время подробного ознакомления.

Описание фибулы

В основе всех фибул лежит двухсторонняя пружина. Ее изобрели как раз к началу Бронзового века. У ближайшего родственника в ряду застежек – английской булавки, пружина односторонняя. Фибула состоит из иглы и корпуса. Но, корпус, зачастую, в форме обода. Такой облик детали стали придавать в Византии.

Традиция дошла до наших дней. Обычно, обруч разомкнут (подковообразная фибула). Его концы загнуты, или шарообразны. За счет этого игла удерживается на ободе. Раздельные модели почти вышли из обихода. Они не практичны. Игла теряется.

Обручи застежек, как правило, широкие и богато оформленные. Не обязательно используют драгоценные материалы. Но, без гравировки, кристаллов, витых элементов не обходится. Фибула исторически играет двойную роль, не только булавки, но и украшения.

Именно поэтому держатель иглы щедро декорируется. Кельты из Шотландии старались приобретать исключительно золотые фибулы с самоцветами. На них был спрос среди воинов.

Украшениями закрепляли накидки. Многие погибали, не оставив после себя ничего, кроме славы. В этом случае, продавалась застежка фибула, чтобы устроить на вырученные деньги похороны дружинника.

Принцип действия фибулы

Брошь фибула застегивается в три этапа. Ткань прокалывается иглой. Острие проводится снизу вверх, заходя в отверстие обруча.

Финальное действие – завод иглы за один из концов застежки. В итоге, ткань удерживается во всех плоскостях. Английская булавка фиксирует материю лишь в вертикальном направлении. Фибула же крепит ткань еще и в горизонтальной плоскости за счет обруча, который придавливает материю.

У древней застежки есть и еще один «козырь» перед английской булавкой. Последняя называется безопасной. Но, это относительно, ведь изделия нередко расстегиваются, к примеру, при сильном натяжении ткани.

Отверстие фибулы после застегивания становится мало для иглы. К тому же, материя закреплена и в горизонтали, и в вертикале. Возможность, что зажим расстегнется, исключена. Фибула безопасна, не зависимо от модели. Кстати, о моделях. Хоть популярность сыскали подковообразные застежки, существуют и иные образцы. Рассмотрим малоизвестные виды зажима.

Виды фибул

Пойдем по убыванию популярности. Наиболее близка к подковообразной модели римская фибула. Она тоже округлая, но обруч не разомкнут. Зато в нем есть узкий желоб, удерживающий иглу.

Почти забыта венгерская фибула. Она наиболее близка к булавке, вытеснившей ее. Венгерские зажимы делали из проволоки. Один ее конец загибали витком, переводя в иглу.

Другой конец дужки, так же, загибали. Образовавшееся отверстие служило держателем острия. К венгерскому типажу относится пренестинская фибула. Она названа в честь местности, где найдена – древнеримского города Пренесте. Артефакт примечателен надписью. Ее считают наиболее древним свидетельством латинской письменности.

Канула в лету скандинавская фибула. Это как раз та, строение которой раздельное. Игла надета на дужку, а не является ее частью.

Кстати, дужки утративших популярность застежек, тоже подразделяются по видам. Дуговые дужки имеют форму полукруга. Ладьеобразные похожи на них, но значительно утолщены посередине. Последний тип – змеевидные дужки. Они причудливо изогнуты.

«Золотой» век фибул

Фибулы стали массовым явлением в Бронзовом веке и были популярны до конца Средневековья. К 16-му столетию застежки использовали лишь для прихватывания тканей и в качестве украшений.

Но, в римский период зажим использовали и для крайней плоти женщин. Так, античные мужчины добивались соблюдения дамами приличий при виде обнаженных гладиаторов, атлетов.

Зажим был щадящим, без иглы. Особая надпись, — вот чем еще отличалась благочестивая фибула. Купить мужчины соглашались лишь те модели, на которых было выгравировано: — «Пусть она не будет отдана тому, кто потребует».

В свой «Золотой» век фибулы нередко служили и оберегами. Стереотип, что застежка может защищать от злых духов и сглаза перешел на английские булавки. Многие, наверняка, слышали советы прикрепить булавку на свою одежду, или наряд ребенка в качестве своеобразного «телохранителя».

Фибула в наши дни

В 21-ом веке классические фибулы продают лишь в тематических магазинах, торгующих предметами старины и сделанными под старину. Массовое производство застежки не ведется. Антикварные лавки могут и не иметь в ассортименте зажима.

Если цель – винтажный образ, а не историческая подлинность аксессуара, подойдет и фибула своими руками. Римская, или подковообразная застежка делается из обычных шпилек для волос. Одна из них разгибается и образует кольцо.

Концы другой многократно перекручиваются. Так и получается фибула. Фото с мастер-класса указывают, что остается обшить обруч кожей, или ее заменителем. Для «иглы», так же, изготавливается кожаный чехол.

Его нижняя грань длиннее верхней. Это нужно, чтобы вставить булавку в «карман» и, при этом, оставить участок, который прикрепится к кольцу. Зона без металлического элемента даст возможность свободно манипулировать иглой.

Хоть, застежка и позабыта широкой публикой, ее имя живо. К примеру, есть салон красоты «Фибула». На сайте компании не объяснен выбор названия, но есть перечень услуг. Мужские и женские стрижки, укладки, окрашивание, ногтевой сервис и педикюр, — все это предлагает «Фибула» в Самаре.

Специалисты компании, так же, держат кабинет косметологии, предлагают спа-процедуры и посещение солярия. Салон «Фибула» в г. Самара считается достоянием жителей города.

Они оставляют о «Фибуле» лишь лестные отзывы. Интересно, знают ли их авторы, в честь чего назван их любимый салон? Возможно, после прочтения этой статьи знатоков истории станет больше.

http://www.youtube.com/watch?v=xbvEQPd9XrQ

Фибула (лат. fibula, скоба) — застёжка для одежды, одновременно служащая украшением. Фибулы разнообразных форм были распространены с бронзового века и по средневековье. Их использовали древние греки и римляне, викинги, да и у древних славян они были популярны. А в Средневековье без них вообще никуда. Цари, князья, боги, все пользовались фибулами. Фибулы использовались для закрепления плаща, хитона, хламиды. Их использовали как мужчины, так и женщины. Черепаховыми фибулами женщины крепили к сарафанам передники. Арбалетовыми фибулами скрепляли края накидок и плащей. Вот такая вот фибула. Рейтинг..

- https://www.monetnik.ru/obuchenie/istoriya/fibula/

- https://x-legio.com/wiki/fibula

- https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-fibula-primenenie-i-foto-fibuly/