Великоустюжское чернение по серебру

Наряду с днями вологодского кружева, масла и днем рождения Деда Мороза на Вологодчине теперь будет отмечаться ещё один официальный праздник – День великоустюжского чернения по серебру. Соответствующие поправки были внесены в закон о праздничных датах Вологодской области в ноябре 2022 года. Знаменательной датой стало 19 января. В этот день исполняется 90 лет со дня основания предприятия ЗАО «Северная чернь».

Чернение по серебру и другими металлам, известное ещё в ювелирном искусстве античного мира, было усовершенствовано в Средневековье арабами и кельтами. В русском искусстве чернение по серебру «живет» со времен Киевской Руси. Из трех исторически сложившихся центров черневого искусства – Москвы, Дагестана и Великого Устюга – именно изделия великоустюгских мастеров отличаются высочайшим уровнем исполнения и утонченной изысканностью. В настоящее время Великий Устюг остается единственным центром древнерусского искусства чернения по серебру.

Возник и закрепился этот уникальный народный художественный промысел в Великом Устюге более трех столетий назад потому, что через город, лежащий на большом торговом пути, не только везли из Сибири серебро, но и создали здесь большие склады этого драгоценного металла.

Одно из первых сохранившихся документальных упоминаний о великоустюжской черни относится к 1683 году. В XVIII веке черневое искусство в Великом Устюге достигло наибольшего расцвета. Местные мастера освоили ряд художественных и технических приемов, придававших их работам черты неповторимого своеобразия.

Ремесло 94: Северная чернь

Технология чернения состоит в том, что особый сплав серебра с медью, свинцом и серой вплавляют в углубления основного металла. Размельченный в порошок состав втирается в бороздки награвированного на серебряном предмете узора. При обжиге чернь прочно сплавляется с серебряной поверхностью, рождая черный графический рисунок.

Его дополняют гравировкой, канфарением, чеканкой, золочением. От способа приготовления черни и пропорций ее составных частей зависит прочность сцепления с серебром и оттенок черного цвета. Устюжане имеют свой секрет состава. От других подобных центров «северная чернь» отличается особой прочностью и богатой гаммой – от пепельно-серого до густо-черного.

Благодаря таланту великоустюгских мастеров «северная чернь» обрела свое уникальное место в черневом искусстве и оказала влияние на многие центры русского ювелирного производства черневых изделий. Мастеров из Великого Устюга вызывали в Москву «для обучения оного мастерства московских жителей из купечества».

В течение XIX века в силу исторических и экономических условий промысел пришел в упадок. А его возрождение произошло уже в веке ХХ и связано с именем потомственного мастера Михаила Чиркова. Под его руководством молодые мастера освоили художественные приемы и технику черневого дела. Объединившись в 1933 году в артель «Северная чернь», они наладили выпуск ювелирных изделий.

С привлечением на работу в артель Евстафия Шильниковского – выпускника Петербургской Академии художеств, возрос художественный уровень создаваемых изделий, в результате чего великоустюгское черневое серебро вновь получило мировое признание.

В 1937 году на Всемирной выставке в Париже за комплект посуды с рисунками по мотивам сказок А. С. Пушкина артель «Северная чернь» была удостоена Большой Золотой медали.

С ростом объемов производства артель в 1960 году была преобразована в фабрику, получившую в 1973 году статус завода. Сегодня это ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь».

И по сей день изделия «Северной черни» производятся традиционным для народного художественного промысла ручным способом на высоком художественном уровне с отличным качеством. Они всегда узнаваемы, потому что имеют свой стиль, проявляющийся в насыщенном черневом рисунке, в чистом зеркальном блеске, в их безупречном исполнении. Творческий коллектив завода тщательно соблюдает технологии и основные приемы работы старинных мастеров.

На сегодняшний день «Северная чернь» выпускает около 2000 наименований изделий из серебра 925 пробы: посуду и столовые приборы, предметы интерьера, предметы религиозного назначения, ювелирные украшения, сувениры, в том числе имиджевые VIP-подарки.

Продукция ЗАО «Северная чернь» имеет официально подтвержденный статус изделий «народного художественного промысла признанного художественного достоинства». Изделия представлены в ведущих государственных музеях Российской Федерации и в частных коллекциях, экспонировались в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Лейпциге, Праге и других городах более двадцати стран мира и повсюду получают восторженные отзывы. Предприятие регулярно участвует в российских и международных выставках, занимая призовые места и получая дипломы. ЗАО «Северная чернь» неоднократно награждалось Российской государственной пробирной палатой дипломом «Лидер отрасли», становилось лауреатом программы «Сто лучших товаров России».

Северная чернь – один из брендов Вологодского края и национальное достояние России, который и по сей день удивляет мир подлинными произведениями декоративно прикладного искусства.

Источник: cultinfo.ru

Pereosnastka.ru

Чернь

К атегория:

Художественная обработка металлов

Чернь

Чернь — древний способ декорирования художественных изделий из драгоценных металлов (серебра и золота). При раскопках Гнездовских могильников близ Смоленска, относящихся к X в., были обнаружены серебряные изделия, украшенные чернью. Прекрасный черневой орнамент украшает турий рог из Черной могилы близ Чернигова, который академик Б. А. Рыбаков также относит к X в. Особого расцвета эта техника достигает в XV и XVI вв. Впервые подробная технология этого вида искусства была описана в трактате о ювелирном искусстве Бенвенуто Челлини (1500—1571), в котором указаны состав и приемы приготовления черни.

В настоящее время существует много рецептов черни, отличающихся по составу и цвету, начиная от серебристо-серых тонов и кончая черно-бархатными, Существуют варианты и в технологическом процессе ее приготовления, наложения и обжига. Технология черневого процесса состоит из следующих операций.

Приготовление черни. Чернь состоит из серебра, меди, свинца (или олова) и серы, сплавленных в различных пропорциях; для лучшего ошлаковывания и предохранения от окисления в процессе варки добавляют флюс. Существует несколько способов приготовления черни. Один из них очень древний, другие разработаны и оименяются теперь. Несмотря на то что имеется очень много рецептов и методов, не все они дают хорошие результаты.

Первый способ (применяется в ГДР ): 1 ч. серебра и 2 ч. меди с добавлением небольшого количества буры сплавляют обычным способом. Одновременно в стальном тигле или аналогичном сосуде расплавляют 3 ч. свинца, чтобы добавить его к сплаву серебро,медь. Жидкий свинец медленно выливают в серебряно-медный сплав и хорошо перемешивают.

Высокий тигель наполняют до половины желтой порошкообразной серой и подогревают; на 1 ч. сплава берут 1,2—1,5 ч. серы (по объему). Полученный тройной сплав при постоянном помешивании выливают в нагретый серный порошок. Тигель держат подогретым, чтобы смесь не застыла. Сера частично сгорает, ее нужно потом добавить в состав.

Энергичным смешиванием достигают хорошего взаимодействия частей. Благодаря этому серебро и медь образуют черные, хрупкие соединения с серой.

Затем смесь выливают в воду. Полученная чернь должна быть твердой и хрупкой, как стекло. Если ее куски еще можно сгибать, то следует ее еще раз расплавить. Однако как перегрев (по температуре), так и слишком длительное держание в печи может привести к выгоранию серы; поэтому нужно обжигать осторожно и при необходимости добавлять серу.

В горячей дистиллированной воде растворяют порошок хлористого алюминия, который служит как флюс. Его добавляют к кускам черни и тонко растирают в фарфоровой ступке в необходимом количестве, так как только свежую влажную черневую хлористоаммо-ниевую кашу можно наносить на изделие. Если масса засохнет и ее снова увлажнить, могут возникнуть дефекты.

Второй способ (применялся в России до революции). Сначала расплавляют в тигле необходимое количество серебра и меди, затем туда вводят свинец и небольшое количество флюса (буры) для предохранения от окисления.

С расплавленной металлической части шихты снимают шлак и небольшими порциями в нее добавляют серу. Сплав все время размешивают деревянной или глиняной мешалкой. Затем вновь добавляют флюс, еще раз хорошо перемешивают, вторично снимают шлак и готовую чернь выливают на чугунную сковороду.

Остывшую и затвердевшую чернь дробят на куски и вновь переплавляют с добавлением серы и флюса. Плавку ведут с перемешиванием и удалением шлака. Эту операцию переплавки для улучшения качества черни повторяют до трех раз. Готовую чернь измельчают в ступках и просеивают через мелкое сито.

По третьему (современному) способу, разработанному в Московском институте цветных металлов и золота под руководством проф. А. Г. Спасского, сначала готовят отдельно сернистое серебро, сернистую медь и сернистый свинец, а затем сплавляют их вместе в определенных пропорциях.

Для приготовления сернистого серебра на 97,8 г чистого серебра а виде измельченной стружки берут 20 г серы в порошке, их смешивают и постепенно нагревают в графитовом тигле до 300—400°С. Сера диффундирует в металл и образует сернистое серебро. Таким же приемом получают сернистую медь и сернистый свинец. Для этого на 800 г меди берут 250 г серы, а на 400 г свинца 75 г серы.

Затем эту смесь насыпают в холодный графитовый тигель, сверху засыпают сухим древесным углем и помещают в муфельную печь, нагретую до 800°С, через 30—40 мин, когда чернь в тигле нагреется до 600—650°С, в тигель добавляют хлористый аммоний из расчета 284 г аммония на 1 кг черни. Затем тигель закрывают графитовой крышкой и после полного расплавления выливают в чугунную подогретую до 300°С изложницу, в которой сплав медленно остывает. Существуют и другие приемы приготовления черни. В качестве флюса в современных условиях применяют хлористый аммоний, поташ с поваренной солью и буру. Она дает лучшие результаты по сравнению с хлористым аммонием.

Наложение и обжиг черни. Перед наложением черни поверхность изделия тщательно шлифуют: на ней не должно оставаться случайных царапин и рисок, в которые могла бы попасть чернь и исказить рисунок. Края изделия и места пайки, а также участки поверхности, на которых не должно быть черни, обмазывают огнеупорной глиной, размешанной в воде. Глина предохраняет места пайки от выгорания припоя и, кроме того, не дает черни расплываться. Глину немного просушивают.

Существует два приема наложения черни: сухой и мокрый.

Сухой способ заключается в том, что поверхность, подлежат чернению, смачивают водным раствором поташа, буры и оваренной соли и на нее насыпают тонко измельченный и просеянный через сито порошок черни; затем изделие осторожно просушивают. Чернь, случайно попавшая на места, не подлежащие чернению, лаляют. В таком виде изделие поступает в обжиг, который проводят в муфеле при температуре 300—400°С.

Мокрый способ отличается тем, что чернь на изделие накладывают в виде сметанообразной кашицы, разведенной водой; при этом очень важно, чтобы углубления были чистыми, свободными от жира. Сырую тонкопорошковую смесь черни, разведенную на хлористоаммониевом растворе, кисточкой или шпателем наносят в углубления. Смесь кладут по возможности густо и слегка утрамбовывают шпателем. Углубления должны быть заполнены до краев; при тонких гравированных рисунках всю поверхность следует покрыть черневой смесью. Заготовку оставляют на некоторое время стоять, чтобы испарилась вода.

Средневековые ювелиры плавили чернь в угольной печи, теперь же, как и при эмалировании, лучше применять электрический муфель. Это гарантирует хорошие результаты, так как контролируется температура. Свежеприготовленное изделие с чернью ставят для предварительной подсушки на печь. Как только вода испарится, заготовку, как при эмалировании, задвигают в печь.

При накаливании чернь размягчается, расплавляется, заполняет углубления и покрывает предмет. При перекаливании частицы серы сгорают и слой становится не гладким, появляются поры, губчатость и пятна. Маленькие поделки можно расплавлять паяльным пистолетом, причем нагревать их следует с обратной стороны. Если расплавленная чернь неравномерно заполнила углубления, ее добавляют на недостающие места и снова нагревают. Таким образом исправляют брак.

Удаление излишков черни и отделка изделий. После оплавления чернь прочно соединяется с металлом изделия и не отстает от него даже при деформации предмета. Ответственной операцией является удаление излишков черни, которая заливает после оплавления значительную часть поверхности изделия, выходя за рамку или край рисунка.

Излишки черни удаляют шабровкой или опиливанием напильником (выснимка) до появления рисунка. Эту работу производят аккуратно, чтобы не захватить и не спилить рисунок. Затем изделие шлифуют; в процессе этого окончательно проявляется весь рисунок и, если нужно, изделие полируют. Часто фон изделия дополнительно обрабатывают резцом (гравируют) или канфарником (рис. 1).

При окончательной отделке изделия иногда золотят. В современных условиях золочение осуществляют в гальванических ваннах. Следует иметь в виду, что чернь в отличие от эмали хорошо проводит т°к, поэтому поверхности, покрытые чернью, необходимо тщательно изолировать защитным лаком, иначе они окажутся вызолоченными.

Рис. 1. Деталь оклада Евангелия XVII в.

Изделия под чернение могут быть изготовлены различной техникой: гравировкой, тиснением, чеканкой, штамповкой, оброном, литьем. Необходимым условием является наличие углублений, подлежащих заполнению чернью, глубина которых должна быть не меньше 0,2—0,5 мм.

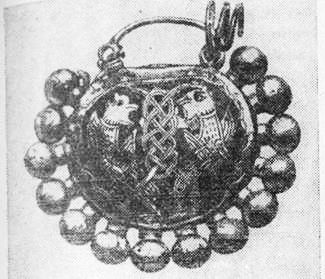

В черневом искусстве можно выделить приемы применения черни, влияющие на восприятие художественной композиции как белого на черном или, наоборот, черного на белом. Например, на ранних образцах (рис. 2) домонгольской русской черни (X—XII вв.) углубленный фон заполнялся чернью, тогда светлый рисунок четко выступал на черном поле. Начиная с XIII в. применяется другой способ, наоборот, углубляется и заполняется чернью сам рисунок (контурный или сплошной); при этом черный рисунок читается на светлом фоне (рис. 2).

Рис. 2. Серебряная подвеска с чернью X—XII вв.

Рис. 3. Черневая тарелка XVII в. Государственная Оружейная палата

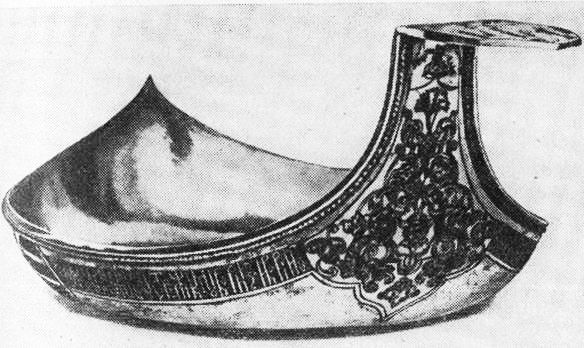

Рис. 4. Жалованный ковш дьяку Богдану Силину 1650 г. Государственная Оружейная палата

В произведениях XVI и XVII вв. между черным и светлым изоЬ-ражением рисунка достигается тонкое гармоничное сочетание. Примером может служить черневая тарелка из Оружейной палаты XVII в. (рис. 3).

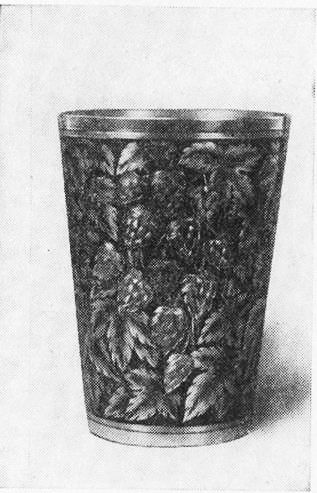

Рис. 5. Чернь по серебру. Стакан «Золотой хмелек»

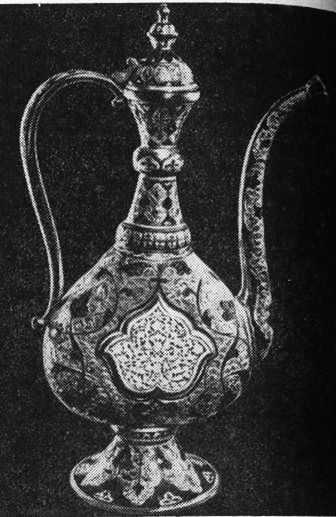

Рис. 6. Серебряный кувшин с чернью Художник Шильниковский. Государственный Истори- Художник Г. Магомедов

В черневом искусстве, так же как и в гравюре, возможна передача светотени, объемов, пространства и планов, например, в работах мастеров XVII и XVIII вв. Великого Устюга. Это своеобразие характерно и для современных изделий артели «Северная чернь», продолжающей художественные традиции прошлого (рис. 5).

Своеобразной художественной трактовкой отличаются черневые изделия аула Кубачи в Дагестане (рис. 6).

Источник: pereosnastka.ru

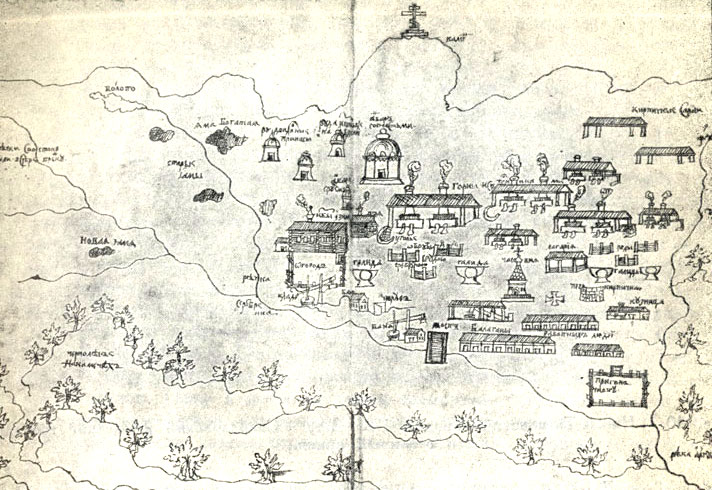

Файл : Чертеж серебряного дела и руд. Нерчинский сереброплавильный завод. — По Чертежной книге Сибири Семена Ремезова, 1701.jpg

Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.

| текущий | 02:42, 17 января 2014 | 712 × 490 (118 Кб) | AlexBond (обсуждение | вклад) |

| 02:38, 17 января 2014 | 735 × 548 (129 Кб) | AlexBond (обсуждение | вклад) |

Вы не можете перезаписать этот файл.

Использование файла

Следующая страница использует этот файл:

Источник: ruxpert.ru