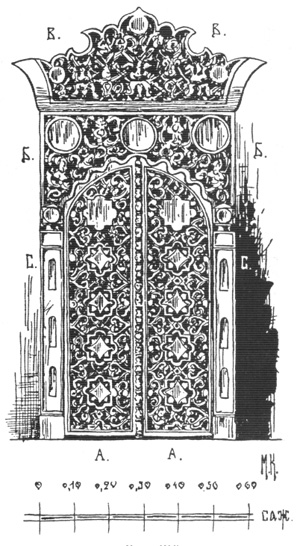

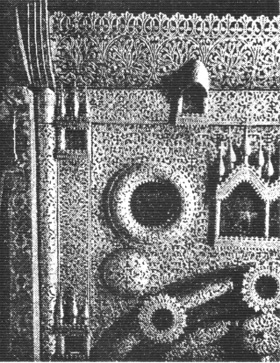

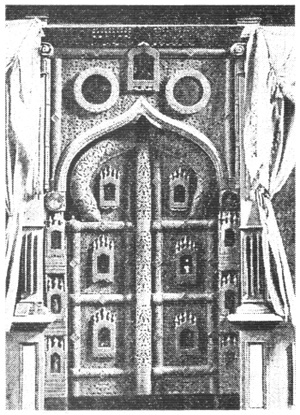

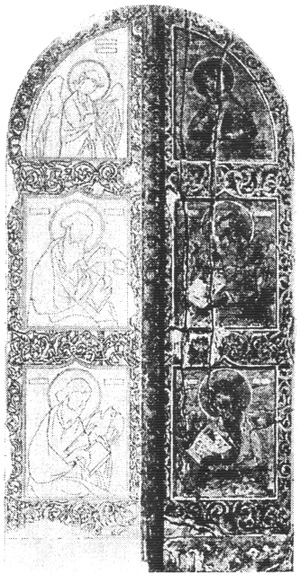

Но как бы ни был богат иконостас, центральным местом его художественной отделки всегда были Царские врата; это особенно заметно в иконостасах более древних, у которых рядом со скромно украшенными тяблами и переградками находятся великолепные Царские врата, тогда как северные и южные двери почти теряются в ряду икон. Выше мы заметили, что Царские врата почти всегда состояли из нескольких основных частей; ознакомимся теперь с этими частями несколько подробнее, пользуясь схематическим чертежом Царских врат знакомой нам церкви Спаса в Заварине (рис.

430). По сторонам створок врат, но не в одной с ними плоскости, а впереди их ставились обыкновенно, так называемые, «столпцы» (С—С), только символизировавшие собой те столбы («вереи»), к которым привешивались створы дверей древней алтарной преграды, так как у Царских врат XVI и XVII веков столпцы для этой цели никогда не служили; для этого предназначались особые колоды, закладывавшиеся в капитальную стену, отделявшую церковь от алтаря.

ЧТО ЖЕ ТВОРЯТ ОНИ ИЗ ЦАРСКОГО СЕРЕБРА!!!

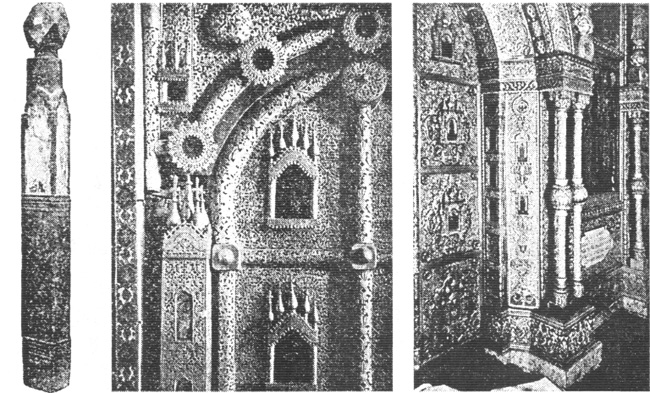

Столицы в большинстве случаев имели квадратную в плане форму и были обращены на запад или ребрами, или гранями. На последних помещались небольшие иконы святителей и отцов церкви, а на верхах столпцов утверждались «возглавия», имевшие форму граненых шишек на высоких и узких шейках (рис.

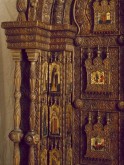

431) (Из псковской церкви Николы со Усохи), или же представлявшие собой целую группу луковичных главок, осененных крестами, как, например, у Царских врат церкви Иоанна Богослова на реке Ишне* (рис. 432). Иногда оба типа возглавии соединялись вместе, то есть вокруг стоящей в центре шишки размещались четыре или большее число главок. В иконостасах эпохи XVII века столпцы теряют даже свое символическое значение и превращаются в парные колонки, поддерживающие импосты архивольтов над створами врат (рис. 433) (Из придела Костромской церкви Воскресения на Дебри).

* Ишнинские врата исполнены в 1562 году иноком Исайей и находились прежде в Ростовском Авраамиевом монастыре, о чем свидетельствует имеющаяся на них надпись.

|

||

| Рис. 430. Схема Царских врат. Рис. М. Красовского | ||

|

||

| Рис. 431. Столбец. По Л. Бобринскому | Рис. 432. Деталь Царских врат церкви на Ишне. Фото Ф. Барщевского | Рис. 433. Столицы-колонки. По Л. Бобринскому |

|

||

| Рис. 434. Рис. М. Красовского | ||

|

||

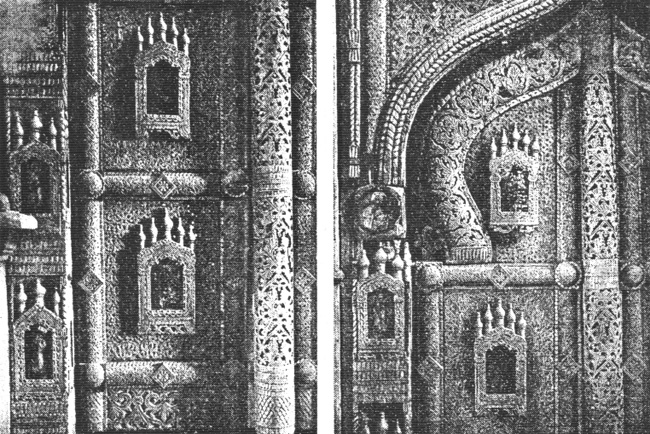

| Рис. 435 — 436. Детали Царских врат Спас-Нередицкой церкви в Новгороде. Фото Ф. Барщевского | ||

В старину верхней части створов царских врат («полотен» рис. 430 А—А) никогда не придавали прямоугольную форму; но зато у них встречаются очень разнообразные верхи: полуциркульные, стрельчатые, подковообразные, килевидные, овальные и, наконец, фигурные, образованные сочетанием нескольких кривых с волютами или завитками другой формы (рис. 434).

Застывание серебра

Нижняя часть полотен делится в большинстве случаев на четыре части при помощи обрамлений, украшенных в точках пересечения различного вида розетками («репьями»). В центрах образованных таким образом полей («поликов») оставлялись не покрытые орнаментом места для указанных выше икон; места эти, называвшиеся «клеймами», ограничивались фигурным контуром или окаймлялись чудесными по композиции и исполнению киотиками, которые очень часто заканчивались вверху, подобно столицам, луковичными главками (рис.

435). Два таких же клейма помещались в верхней части створов, образуя вместе с четырьмя нижними шесть мест — для икон Благовещения и евангелистов. Стык полотен прикрывался полукруглым штабиком или прямоугольным в сечении бруском с перехватами и с богатой орнаментацией; число перехватов было кратным числу клейм (рис. 436 и 441).

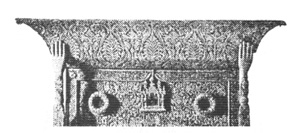

Следующую часть Царских врат составляло «тело» или «сень» (рис. 430 Б—Б и 437), находившееся по большей части в одной отвесной плоскости со створами и ограничивавшееся сверху и с боков прямыми линиями, а снизу почти всегда отвечавшее форме верха створов. Края сени окаймлялись орнаментированной рамкой с репьями, а на самой сени размещались клейма, из которых центральное часто делалось больше остальных и служило для помещения в нем иконы Св. Троицы (Явление Аврааму трех ангелов) или Тайной Вечери (рис. 438).

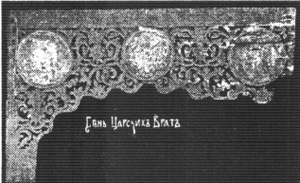

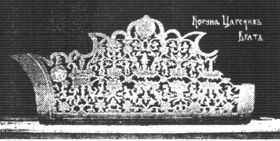

Наконец, непосредственно над сенью возвышалась последняя — венчающая часть Царских врат, именовавшаяся «коруной» (короной), на которую она в некоторых случаях действительно была похожа, как, например, в церкви Спаса в Заварине (рис. 430 В—В и 439).

Коруна эта имеет вверху отвесный профиль, а внизу — слегка выпуклый, тогда как у ишнинских Царских врат коруна имеет профиль в виде закругленного желоба (рис. 438); нередко встречаются коруны, имеющие профиль в виде гуська, как, например, в ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (рис. 440), а также коруны в виде прямой доски, верх которой слегка наклонен вперед. Последнего вида коруна сделана у Царских врат Спас-Нередицкой церкви под Новгородом (рис. 441).

|

|

| Рис. 437. Сень Царских врат. Фото М. Красовского | Рис. 438. Деталь Царских врат церкви на Игине. Фото Ф. Барщевского |

|

|

| Рис. 439. Коруна Царских врат. Фото М. Красовского | Рис. 440. Коруна Царских врат. По А. Бобринскому |

|

|

| Рис. 441. Царские врата Спас-Нередицкой церкви. Фото Ф. Барщевского | Рис. 444. Расписные Царские врата |

|

|

| Рис. 442. Царские врата Исидоровской церкви. Фото Ф. Барщевского | Рис. 443. Царские врата Заваринской церкви. Фото М. Красовского |

Все части Царских врат в большинстве случаев были покрыты резьбой, которой придавали различной глубины рельеф; так, у древних царских врат, хранящихся в Исидоровской церкви Ростова Великого, резьба очень неглубока (рис. 442), у нередицких же врат она имеет сильный рельеф и, наконец, у врат церкви Спаса в Заварине она сквозная (рис. 443). Останавливаться долее на технике резьбы и на характере ее орнаментальных мотивов не станем, так как последний отличается большим разнообразием, и изучение его не может входить в пределы настоящего курса, относясь к области особого искусства — орнаментики.

Резьба обыкновенно покрывалась раскраской в несколько тонов; относительно реже ее золотили, покрывая при этом фон резьбы одной какой-либо краской, например, ярко-красной, как у врат церкви на Ишне. Более редко встречаются Царские врата без всякой резьбы, но зато раскрашенные в несколько красок; в таких случаях иконы часто целиком занимали филенки («полики») створов, а орнамент покрывал только обрамления и штабик, прикрывающий стык створов. Образец таких расписных врат представляют врата Знаменского Красногривского монастыря (Гороховецкого уезда, Владимирской губернии), изображенные на рис. 444*.

* Эти врата, равно как почти все остальные, приведенные нами в качестве примеров, принадлежат церквам каменным; тем не менее ими пришлось воспользоваться, так как подобрать нужные образцы, из числа находящихся в церквах деревянных, не удалось, вследствие неполноты имеющегося в нашем распоряжении материала.

Заканчивая обзор иконостасов, заметим еще, что ярусы их размещались не только на стене, отделявшей церковь от алтаря, но загибались иногда на продольные стены, как это сделано в церкви Иоанна Богослова на реке Ишне, а в церквах, имевших крестообразный план, ярусы иконостаса захватывали даже восточные стены прирубов; образцом такого устройства иконостасов может служить иконостас Преображенской церкви в Кокшенге (рис. 285 и 271).

Источник: wood.totalarch.com

Что было изготовлено из серебра царских врат церкви

Вы используете устаревший браузер.

Пожалуйста, обновите его.

Коллекция онлайн

- Главная

- Онлайн ресурсы

- Коллекция

- Древнерусское прикладное искусство и скульптура

- Царские врата

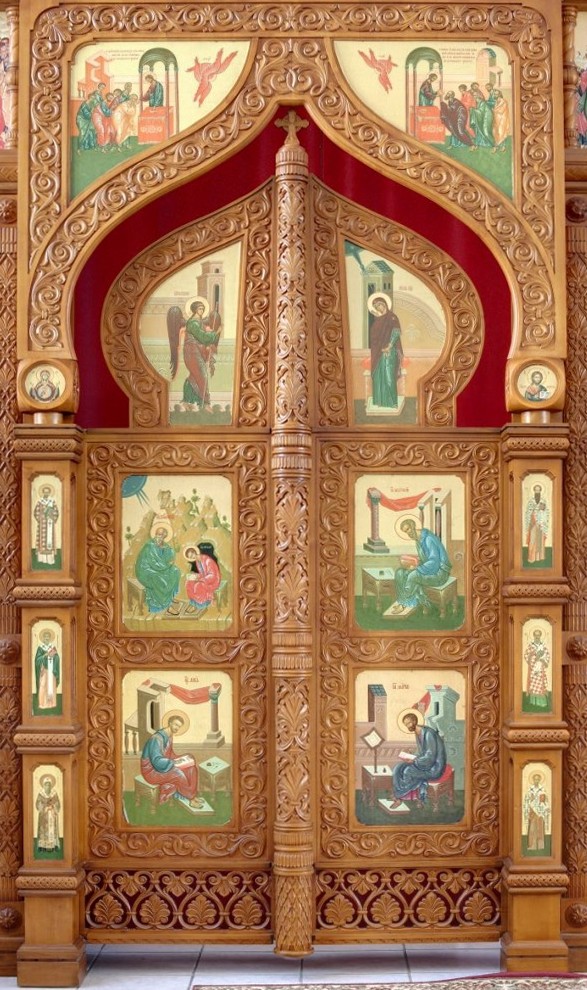

Царские врата

Середина XVII века

![]()

- Дерево, резьба, позолота, темпера . 167×92×14 (врата); 152,5×162×25 (сень); 148×41×38 (столбики)

- ДРД-437

- Пост. в 1897 из ИАХ

- Происходят из Климентовской церкви посада Уна Архангельской губернии. С 1889 — в Музее древнерусского искусства Императорской Академии художеств

- Сведения о реставрации: Реставратор: Конёнков С. Ф. (1959)

- Период Древнерусское искусство

- Ключевые слова Эпоха Алексея Михайловича (1645-1676)

- Участие в виртуальных выставках и 3D-турах

- Осень русского Средневековья

Поделиться

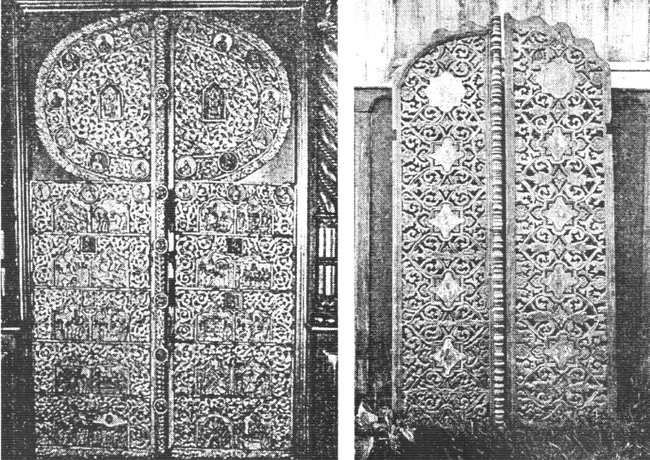

Царские врата, хранившиеся в разобранном виде в подцерковье Климентовской церкви, были обнаружены и доставлены в Санкт-Петербург в 1889 году благодаря активной собирательской деятельности академика архитектуры В. В. Суслова. В литературе их типология определялась как «ярославская», а место находки позволяло рассматривать врата как произведение архангельских резчиков.

Врата исполнены в виде перспективного портала, покрыты изящной резьбой и дополнены живописными вставками. В их комплект входят арка, опирающаяся на столбцы, высокая сень и карниз. На створах врат помещены традиционные изображения Благовещения и четырех евангелистов, на сени — Троица Ветхозаветная и Причащение апостолов под двумя видами.

Сопоставление «унских» врат с эталонными архангельскими Царскими вратами XVI–XVII веков позволяет выявить их принципиальное различие. Характерная особенность последних — перегруженность накладными резными деталями, живописными композициями в храмах-киотцах и отдельными изображениями святых. В XVII веке декоративность архангельских врат еще более возрастает, но на этот раз уже в ущерб живописи. На «унских» же вратах резьба и живопись полноправны по отношению друг к другу.

Изображение трапезы трех ангелов, как ветхозаветного прообраза Евхаристии, выделено более крупным киотцем-храмиком, увенчанным пятью главками, и помещено строго по центру сени врат над завершением килевидного портала. Две части композиции «Евхаристия» заключены в киотцы меньшего размера.

Трехглавым завершениям шести равновеликих киотцев на створах врат вторят трехлопастные арочки, смыкающиеся над фигурами святых на столбцах, и тонкие изящные луковичные главки, причудливо вырастающие над каждой из трех лопастей. В подобном решении нельзя не заметить последовательной «экклесиологизации» программы врат. О том, что «унские» врата стоят особняком в искусстве архангельского Севера, свидетельствует и состав изображений на столбцах: наряду с традиционными изображениями святителей и диаконов представлены и преподобные. Неоднократные сборки и разборки врат нарушили оригинальный порядок следования фигур, первоначальное расположение которых можно реконструировать следующим образом (по три изображения сначала на левом, потом на правом столбцах, сверху вниз — от створ вовне): шесть архидиаконов и диаконов — Стефан, Лаврентий и Кирилл; Прохор (?), Филипп и Авив (?); шесть святителей — Иоанн Златоуст, Василий Великий и Афанасий Александрийский; Григорий Богослов, Никола Чудотворец и Кирилл Александрийский; шесть преподобных: Димитрий Прилуцкий, Корнилий Комельский, Павел Обнорский; Алексий, человек Божий, Мария Египетская и Сергий (?) Обнорский.

Состав святых, два из которых являлись соименниками царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, а остальные ― особо почитаемыми в вологодских землях преподобными, позволяет предположить, что врата были изготовлены по заказу царской четы для Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. Об этом свидетельствует и местоположение образа преподобного Димитрия Прилуцкого, особо выделенного среди фигур левого столбца. На связь врат с московскими царскими мастерскими указывает характер невысокой изящной резьбы, разительно отличающейся от произведений как архангельских, так и поволжских резчиков. Стремление создателей «унских» врат добиться синтеза живописи и резьбы сродни исканиям царских мастеров, изготавливавших изысканные по рисунку басменные и чеканные оклады для обрамления икон.

Н. В. Пивоварова // Осень русского Средневековья. СПб. 2018. С. 112.

Реставрированы в ГРМ в 1959 С. Я. Коненковым.

Источник: rusmuseumvrm.ru

Царские врата

Царскими вратами в православном храме называют центральные двери иконостаса, расположенные напротив престола. Они всегда делаются двустворчатыми и, как правило, украшаются иконами. Над царскими вратами обычно бывает устроен небольшой проем. Он способствует тому, чтобы в храме были слышны слова молитв, произносимых в алтаре. В определенные моменты службы этот проем закрывается завесой из ткани, именуемой катапетасма.

Особенности использования

Проходить через Царские врата имеют право только священнослужители и только в строго определенные моменты богослужения.

Открывают Царские врата изнутри. Священник может делать это, стоя напротив престола, а алтарники (пономари) – только находясь с боков от врат.

В обычное время Царские врата бывают открыты только в определенные моменты службы. Но на Пасху и затем в течение Светлой седмицы они остаются открытыми круглосуточно. По окончании этого периода Царские врата закрывают перед началом Всенощного бдения под Фомино воскресенье (вечером следующей по Пасхе субботы).

Материалы изготовления

Царские врата, как правило, бывают деревянными. Их изготавливают в той же стилистике, что иконостас. К примеру, на вратах керамической алтарной преграды могут быть иконы и декор из керамики. При изготовлении Царских врат важно учитывать, чтобы они были достаточно легкими, во избежание перекашивания.

Варианты изготовления

Как правило, Царские врата бывают достаточно высокими – настолько, чтобы скрыть от взоров находящихся в храме людей происходящее в алтаре. Это соответствует традиции, которую, по преданию, ввел еще святитель Василий Великий в IV столетии по Р.Х.

В наши дни в храмах все чаще делают низкие иконостасы или иконостасы со столь невысокими Царскими вратами, что через них можно хорошо разглядеть Святая Святых. Сторонники такого храмового убранства ссылаются на опыт первохристианской Церкви и полагают, что, видя происходящее в алтаре, верующие смогут полнее участвовать в богослужении. Их оппоненты опасаются потери благоговения и десакрализации Таинств в сознании мирян.

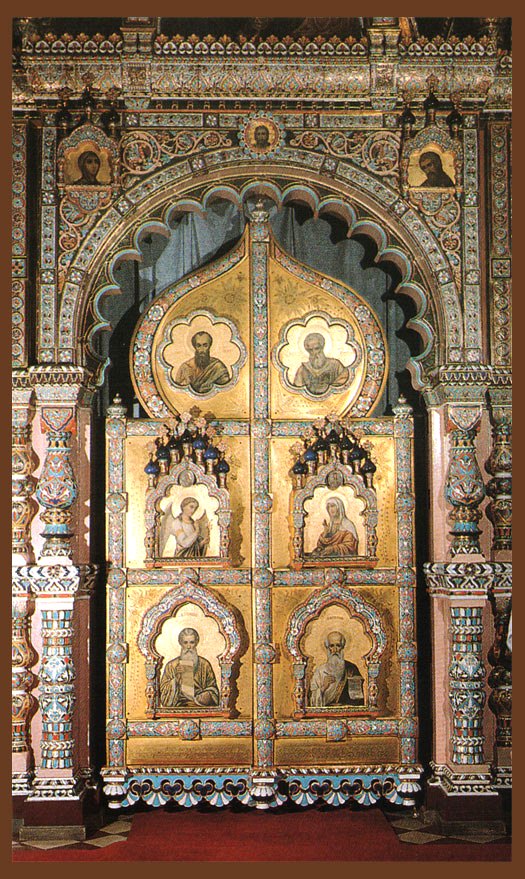

Особенности оформления и символика

Царские врата знаменуют собой врата Рая. Поэтому обычно они становятся наиболее пышно украшенной частью иконостаса.

В последние века на Царских вратах, как правило, помещают образы четырех евангелистов – апостолов, написавших Евангелия. Все они обычно изображаются со свитками или книгами – своими трудами. Этим подчеркивается, что Слово Божие, принесенное людям через проповедь Евангелия, стало для нас вратами спасения.

Также на Царских вратах обычно можно увидеть образ Благовещения. Он напоминает о том, что согласие Пречистой Девы стать Матерью Божией стало «спасения нашего главизной (началом)»: в мир явился Искупитель – Богочеловек Христос.

В Византии и Древней Руси на Царских вратах также изображали ветхозаветных Моисея и Аарона, а также святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста – то есть родоначальников ветхо- и новозаветного богослужения.

Из истории

В Византии Царскими вратами называли главный вход, ведущий из притвора в храм. Через него торжественно входил император – земной царь. В наши дни слово Царские врата относится ко входу в алтарь и соотносится не с земным, а с Небесным Царем. Через Царские врата для причащения верующих выносят Тело Христово во время Божественной Литургии, соответственно, ими проходит Сам Бог.

Источник: ortox.ru