Особо следует отметить применение в русской иконописи золота. На Руси оно стало использоваться во второй половине XVI века, вначале как краска для выполнения пробелов, а впоследствии и при золочении фонов и отдельных элементов композиций, например, нимбов.

Чтобы выполнить пробела на одеждах золотом, его необходимо предварительно «встворить». Творение золота весьма сложная процедура, которую подробно описать в небольшой статье не представляется возможным, поэтому ограничимся весьма коротким описанием, дающим читателю общие понятия об этом процессе.

Твореное золото получают из 10 листков сусального золота размером 70 х 120 мм. Для этого в чистое блюдце насыпают 2 г порошка гуммиарабика (смола одного из пород южного дерева), вливают несколько капель воды и указательным пальцем правой руки размешивают до состояния клейкой массы. Затем этим же пальцем переносят на блюдце лист золота и движением сверху вниз разбивают его.

После разбития первого листка на блюдце таким же образом переносят и второй листок. Так разбивают все десять листков. Теперь наступает вторая стадия – растирание. Это делают указательным пальцем правой руки. Круговыми движениями то в правую, то в левую сторону. Растирание проводят с большим нажимом в течение полутора часов.

Презентация онлайн курса — творëное золото приготовление и применение. Мастер-класс по иконописи.

При подсыхании массы в нее добавляют несколько капель воды. Когда невооруженным глазом становится видно, что золото растерто очень мелко, в полученную массу насыпают еще 2 г гуммиарабика и хорошо перемешивают его со всей массой. Затем в блюдце вливают треть чайного стакана воды и также всю массу размешивают. Блюдце ставят на отстой на 20 минут.

После чего воду сливают, а золото подсушивают над стеклом керосиновой лампы. Это позволяет быстро, пока не наберется пыль, удалить воду и высушить золото. Таким образом золото становится пригодным к дальнейшей работе.

В окончательном виде золото представляет собой матовый серовато-желтоватого оттенка порошок, сцементированный в единое целое. Чтобы твореное золото после росписи блестело, его полируют волчьим или коровьим зубом. Для этого же применяют агатовый камень, который также называют зубом.

В XVII веке роспись одежд твореным золотом почти полностью заменила высветления краской. Одежда теплых тонов стала расписываться желтым оттенком золота, а одежды холодных тонов – зеленым.

Для росписи золотом бралась самая тонкая, как правило, колонковая кисть.

Писали твореным золотом, размывая его кистью, предварительно окунув в чистую воду. После работы с золотом кисть мыть не рекомендуется, а хранить ее надо в висячем положении. При вторичном использовании осторожно, чтобы не сломать кончик, ее размачивают водой.

Золото на краску не ложится, поэтому красочный слой предварительно изолировали, покрывая его копаловым лаком. (В настоящее время для этих целей применяют масляный лак ПФ 283.) Копаловым лаком икона покрывалась дважды. После каждого покрытия она тщательно просушивалась. Перед нанесением золота отлакированная, глянцевая поверхность иконы матировалась с помощью порошка пемзы. Излишки пемзы смахивали гусиным пером.

Твореное золото. Как с ним работать?

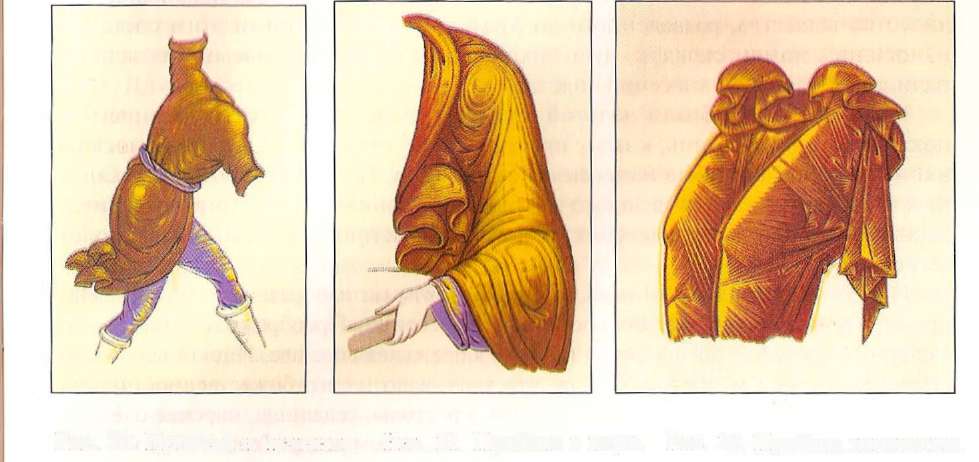

Существовали три вида пробелов золотом: «в щетинку», «в перо» и «инокопыо» (рис. 20 – 22).

При выполнении пробелов в щетинку сначала наносились так называемые «силки», то есть расширенная часть пробелов, которые как бы показывают самые выпуклые места фигуры. Затем от силок приводились штрихи, внешне сходные со щетиной. Они плавно переходили в изогнутые линии, тем самым подчеркивая объем тела. Интересным являлся прием нанесения пробелов инокопью.

Он выполнялся следующим образом. После красочного слоя и пропитки олифой икону оставляли на две-три недели для просушки и затем приступали к нанесению «асиста», то есть клеящего вещества. На жаргонном языке современных иконописцев, да и в специальной литературе асистом часто называют прием декорирования, хотя асист, как мы видим, всего лишь связующее вещество.

Места, где должен быть нанесен асист, запудривали тонко измельченным мелом (зубным порошком). Затем с кальки очень легко и тонко переводили рисунок пробелов. На меловой поверхности рисунок отпечатывался очень четко. Затем сохраняемые в баночке сусло или чесночный сок растворяли пальцем или кистью. Раствор в небольшом количестве переносили на блюдце.

Тонкой кистью, смоченной водой, бралось небольшое количество вещества, разведенного до нужной консистенции, и этим составом наносились линии складок, лучи пробелов. Затем, после высыхания асиста, начинался процесс нанесения золота.

Мякишем хлеба брали золотой листочек, асист размягчали дыханием и, пока он сохранял отлипь, к нему прикладывали это золото. Оно оставалось на иконе лишь там, где был нанесен асистный след. Излишки золота оставались на хлебе. Для закрепления золото покрывалось тонким слоем спиртового шеллачного лака или политуры. (Без покрытия лаком при нанесении олифы золото непременно сойдет.)

Инокопью расписывали одежду Христа, когда он изображался во славе. Например, при изображении Воскресения, Вознесения, Преображения, на иконах Успения Пресвятой Богородицы, где он изображался во славе. Инокопью расписывались одежды младенца Христа, что указывало на его божественное происхождение. Ею украшались крылья ангелов, престолы, седалища, царские одежды.

Третьим видом пробелов являются так называемые пробела «в перо».

Этот прием пришел в иконопись в конце XVII и начале XVIII веков. Но наиболее полное развитие он получил в конце XIX века. Церковный интерьер стал к этому времени украшаться барочными иконостасами с большим количеством золота. Естественно, чтобы иконы удерживались в таком богатом интерьере, необходимо было обильно насытить их золотом.

Пробела в перо выполнялись следующим образом. В начале мастер на самых выпуклых местах густым твореным золотом наносил основные удары – «силки». Затем тонкой кистью мелкими штрихами он стушевывал переход от силков к фону, потом уже жидким золотом, тонкими линиями сводил пробел на нет. При этом очень тщательно следил за сохранением расстояний между штрихами и между отдельными «перьями» пробелов. Мастера также внимательно следили за интенсивностью окраски отдельных частей пробелов, за местами пересечений и за тем, как они входят друг в друга, создавая тем самым условный объем формы тела и складок.

Золочение фонов и выполнение нимбов на левкасно-меловом грунте производили на полимент. Полимент – это краска, которая составлялась из сиены жженой, охры и мумии. Краски разводились водой, перетирались на каменной плите курантом, а затем высушивались. Вот эта засушенная смесь и называлась полиментом.

Перед употреблением он разводился на томленом яичном белке, который готовился следующим образом. Вначале белок отделялся от желтка и выливался в бутылочку. Ее ставили в теплое темное место. Томление производили до тех пор, пока белок не становился очень жидким. При этом прекращалась его тягучесть, а клейкость сохранялась.

Золото, нанесенное на левкасно-меловой грунт с помощью полимента, хорошо закреплялось и поддавалось полированию.

Старые мастера-позолотчики имели для этих целей специальную шкатулку, в которой хранили золото. На верхней крышке набивалась из замши небольшая подушечка. Именно на эту подушечку выкладывалось золото перед его перенесением на полимент.

Для золочения больших площадей, например фонов, использовались целые листы. Мели же требовалось вызолотить небольшой участок композиции, то от золотого листочка отрезали требуемый размер специальным ножом. Для удобства работы лезвие ножа на конце имело закругление, заточенное с двух сторон. Кроме разрезания, нож предназначался для перекладывания золота.

С подушечки золото на поверхность иконы переносилось с помощью так называемого «лампемзеля» или «лапки», которая изготовлялась из кончика хвоста белки. При изготовлении лапки волосы раздвигались веерообразно и вклеивались между двумя небольшими картонками. В результате получался небольшой веерочек с картонной державкой.

Иногда для удобства при работе лампемзель одевался на черенок. В этом случае старые мастера на другой конец черенка одевали кисточку, которой смачивали полимент водкой перед перенесением на него золота (рис. 23).

Мастера имели среди всевозможных приспособлений и так называемую «масленку», то есть кожаную пластинку размером 20 х 12 см, пропитанную коровьим маслом. Перед тем как взять золото на лапку ею несколько раз проводили по поверхности масленки. При этом на кончиках волосков появлялся небольшой жирный налет, который способствовал прилипанию золота.

Пересененное на загрунтованную поверхность иконы золото хорошо приставало к поверхности полимента, смоченного водкой.

Далее следовала просушка золотого покрытия и его полировка агатовым камнем (зубом).

Второй способ золочения производился на «гульфабру», которая составлялась из лака мордана с примесью небольшого количества оранжевого крона, растертого на льняном масле.

В более поздние времена листовое золото стали употреблять в качестве украшения так называемой «цирыо» или «цировкой» (от немецкого слова zieren – украшать).

В этом случае перед нанесением красочного слоя или вся доска, или те элементы композиции, на которых должен быть выполнен золотой узор, покрывались листками золота. После просушки золото покрывалось слоем лака. В свою очередь, для того, чтобы краска не «побегала», глянцевая поверхность лака протиралась срезанной долькой чеснока или лука. На подготовленную таким образом золотую поверхность плавью наносился тонкий слой красок, и в местах, где должен быть изображен узор, краска процарапывалась до золота проскребкой (палочка из твердой породы дерева, остро заточенной с одной стороны). Старые иконописцы называли этот прием «письмо в проскребку».

Источник: azbyka.ru

Творёное золото

Иногда при выполнении высокохудожественной позолоты (стильная мебель, рамы, ассист в иконописи) покрытие производится не листовым, а творёным золотом.

Творёное золото готовят из листового сусального золота путем его растирания. Мелко истолчённый гуммиарабик (смола арабской акации) кладут на поверхность, добавляют несколько капель тёплой дистиллированной воды и растирают до состояния однородной массы. Затем поочерёдно берут листы сусального золота, кладут их в нужном количестве и собирают в один комочек.

Добавив ещё немного жидкого гуммиарабика, растирают всё вместе до получения однородной массы. Когда золото достаточно растёрто, в ёмкость наливают чистую воду, старательно перемешивают всё содержимое и оставляют на полчаса отстояться. Когда всё золото осядет на дно, воду осторожно сливают, а оставшуюся жидкость просушивают. Высохшая масса матового цвета и есть «творёное золото», которым можно пользоваться как обыкновенной краской, разбавляя его водой. Процесс растирания сусального золота длительный и требует тщательного исполнения.

Творёное золото можно полировать агатом.

Творёное золото: техника, советы

Коллеги, мне, видно, придётся писать разделку творёнкой. Никогда не делала подобного. Только на лаке ассист.

Пока даже не знаю с чего начинать. Купила гладилку.

Теперь надо творёнку купить. Посоветуйте.

И вообще: как это делается ?! Что надо ещё? Где почитать, если есть какое руководство? Какие подводные и надводные камни?

Видела отличную работу Димитрия (свт.Николай). вдохновилась и стало не так страшно.

_________________

Каждый есть иконописец собственной жизни. Свт.Григорий Богослов

илья ходырев

Регистрация: 11.02.2008 Сообщения: 5308 Откуда: Москва

Сообщение № 107446 • 24 Сен 2010 13:10

Творенку покупать не надо, фабричное качество не соответствует совершенно.

Как творить- на форуме выложена книга Зиновьева, подробно написано, но далее все равно дело в собственном опыте.. здесь добавить, тут убавить, не сложно.

Потом, ассист и творенка, разные вещи, что представил Дмитрий, имитация ассиста (творенка использована для тонкой разделки), а золотопробел- совсем другое.

Регистрация: 31.03.2005 Сообщения: 14151 Откуда: Петроградъ

Сообщение № 107447 • 24 Сен 2010 13:16

Регистрация: 31.03.2005 Сообщения: 14151 Откуда: Петроградъ

Сообщение № 107452 • 24 Сен 2010 13:32

Регистрация: 05.11.2009 Сообщения: 915 Откуда: Москва

Сообщение № 107454 • 24 Сен 2010 13:37

Иван, Илья, спасиБо! буду читать потихоньку (время есть)

Зиновьев у меня сейчас есть, начну с него.

илья ходырев писал(а):

Потом, ассист и творенка, разные вещи, что представил Дмитрий, имитация ассиста (творенка использована для тонкой разделки), а золотопробел- совсем другое.

Илья, то, что ассист и творёнка разное — понимаю, поэтому и чувствую себя совсем в незнакомом месте.

А что есть золотопробел ? Как это? А для тонкой разделки у Димитрия ведь всё же творёнка ? или нет? Я думала, смотря на работу, что это творёка.

_________________

Каждый есть иконописец собственной жизни. Свт.Григорий Богослов

илья ходырев

Регистрация: 11.02.2008 Сообщения: 5308 Откуда: Москва

Сообщение № 107470 • 24 Сен 2010 15:10

Из словаря- ИНАКОПЬ.

Термин русских иконописцев: графическое выражение световых бликов (пробелов) тонкими линиями, листиками сусального золота, положенными на асист (клей). Часто И. неправильно называют асистом.

Хотя уже принято асист и клей называть одинаково, в зависимости от контекста понятно, когда что.

Для тонкой разделки удобно писать творенным золотом.

Про золотопробел Вы уже спрашивали-

http://www.icon-art.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9753Изначально» .. откель будем считать начало? Этот прием (инакопь на клей)- «определитель» для атрибуции, не более. Иначе, можно договориться до того, что темпера есть имитация энкаустики.

илья ходырев

Регистрация: 11.02.2008 Сообщения: 5308 Откуда: Москва

Сообщение № 107564 • 25 Сен 2010 00:53

Кстати, про изначально . не вем, озвучена ли в науке искусствоведения сия гипотеза, про ассист, откуда он, т. с., .. что это есть стилистический прием- реминисценция в темперной живописи золотой смальты в мозаике. (с).И.

Санитар леса

Регистрация: 13.02.2008 Сообщения: 58567 Откуда: πеmербyрг kоллеkцuонep ukон

Сообщение № 107568 • 25 Сен 2010 04:55

Я говорил об ассисте, как о технике наложения золотого рисунка.

Регистрация: 05.11.2009 Сообщения: 915 Откуда: Москва

Сообщение № 109371 • 07 Окт 2010 16:10

Почитала я Зиновьева, издание 2-е, 1975г, Приложение 2 «Технология палехской живописи»..

Dimitr, Илья, так вы, значит, вот так пальцем по описанной технике творите золото? Стр.237 -Приготовление золота для росписи палехских изделий. А чем плохо в работе покупное творёное золото? Потому интересуюсь, что — такое возможно — испорчу книжечку на 10 листов золота, а толку что и денег жалко.

Заинтересовал момент на стр.233, гл.Позолота: «При полировке агатовую лопаточку нужно крепко нажимать обеими руками.» С просушкой — как понять, когда полировать — не написано.

Интересен ещё момент: на стр.234 про приспособления и инструменты: «5-ю и 6-ю кисти после работы никогда не моют, они засушивается и между работами тщательно хранятся». И вы так действовали?

Сейчас пойду по материалам на сайте.

Почитала. Два вопроса осталось: а чем прикрывать творёнку? Катерина К не олифит. Dimitr, а вы чем на Казанской и на свт.Николае прикрывали?

Второй: так кто-нибудь пользуется акрилом в разделке? «Mаimeri-707»?

Источник: www.icon-art.info