Что получается из известняка

Попробуем проследить основной путь превращения белого чистого известняка в прочный и плотный камень с современных научных позиций.

Если обжигать куски добытого в карьере известняка на сильном огне, то из камня по мере подъема температуры будут последовательно выделяться вода и углекислый газ с образованием Углекислоты. При температуре порядка 900° С из известняка выделяется безводный продукт оксида кальция, т. е. белые куски негашеной извести. Это первое превращение известняка.

Следует очень осторожно обращаться с этими белыми камнями, так как негашеная известь способна разъедать руки, одежду, обувь. Она «съедает» все, как серная кислота. Если, же на груду камней извести вылить ведро воды, известь зашипит, закипит, вздуется и над ней поднимется густой белый пар. Белые куски извести быстро превращаются в мелкий порошок. Через минуту кипение прекратится.

Известь нз негашеной превратилась в гашеную, а полученный порошок — в так называемую «пушонку».

Общепринятое происхождение глины и песка

Пушонка — сухой на ощупь порошок. Вылитая на негашеную известь вода химически соединилась с ней. Произошло второе превращение известняка.

Смешаем еще раз пушонку с водой. Кипеть, т. е. гаситься, она уже не будет, а просто превратится в тесто с техническим названием гидроксида кальция. Чем больше добавлять в него воды, тем более жидким становиться известковое тесто. Если это тесто плотно закрыть сверху грунтом, то оно не затвердеет десятки лет и при этом еще станет очень пластичным, наподобие сливочного масла.

Если же тесто оставить на воздухе, то оно скоро покроется твердой корочкой и постепенно окаменеет. Жидкое тесто — третье превращение известняка. Это почти готовый клей. Слово «почти» означает, что таким тестом нельзя хорошо склеить кирпичи или камни, так как чистое известковое тесто быстро рассохнется и растрескается. Чтобы этого не произошло, необходимо тесто смешать с песком.

Такая смесь будет называться известковым раствором, а процесс перехода растворной смеси в твердый камень — четвертое и одновременно пятое превращение известняка. Это наиболее важный и сложный этап при твердении гашеной извести.

Переход известкового раствора или бетона в камень-известняк нли карбонат кальция известен как карбонатное твердение известковых вяжущих веществ. При обычной температуре он складывается из двух одновременно протекающих процессов: испарения свободной воды из известкового теста (четвертое превращение), с постепенным образованием кристаллического каркаса из гидроксида кальция (пятое превращение).

Процесс кристаллизации гидроксида кальция протекает весьма медленно. Испарение воды вызывает постепенное слипание его мельчайших частиц в более крупные и их кристаллизацию. Растущие кристаллы срастаются между собой, образуя известковый каркас, который окружает частицы песка.

Эти два процесса протекают почти одновременно и проходят достаточно интенсивно только в присутствии влаги и углекислого газа.

Отвечаю на вопрос: Что такое известняк и где я его беру…

Пленка углекислого кальция, образующаяся в первый период твердения раствора на его поверхности, затрудняет попадание углекислоты во внутренние слои гидроксида кальция. В результате процесс карбонизации почти приостанавливается, и твердение камня идет, главным образом за счет кристаллизации, при которой необходима пониженная влажность и положительная температура.

В результате образования слабых кристаллических сростков прочность раствора на воздушной извести получается очень незначительной и к 28 сут твердения составляет в среднем 0,5 МПа. Помимо этого полученное соединение не стойко к воде и морозу. Правда, впоследствии в результате протекающего процесса карбонизации, прочность такого раствора и бетона увеличивается в 5—7 раз и более, но сам процесс протекает очень медленно — на протяжении десятков и сотен лет. Очевидно, что римлян с их интенсивным строительством не устраивала не только низкая прочность бетонов и растворов на воздушной извести, но и то, что они твердели только на воздухе и не могли твердеть в условиях влажной среды. Потребности в гидравлических вяжущих веществах подтолкнули античных строителей к выявлению принципиально новых добавок для бетонов и растворов, с помощью которых можно было избавиться от перечисленных недостатков.

Сегодня мы хорошо знаем, что для того чтобы улучшить качество бетонов и растворов на воздушной извести, надо слабый и растворимый в воде гидроксид кальция (известковое тесто) перевести в более стойкое и нерастроримое соединение, например, в гидросиликат кальция. Для этого необходимо добавить в него активный кремнезем. Реакция в этом случае идет только в присутствии воды, хотя полученное новое соединение — гидросиликат кальция — почти не растворяется в воде. Активный кремнезем в отличие от пассивного — обыкновенного кварцевого песка, получил название гидравлической добавки за свою способность твердеть и набирать прочность не только на воздухе, но и в воде.

Римляне, конечно, не подозревали о сложных процессах, происходящих при смешивании воздушной извести с гидравлической добавкой, но, используя опыт этрусков и греков, они хорошо знали, что если к известковому тесту добавить не просто обыкноьенный песок и камни, а кирпичный песок и кирпичные камни, то такое соединение будет способно твердеть в воде, а полученный при этом искусственный камень окажется гораздо прочнее, чем бетон или раствор на одной воздушной извести с обыкновенным песком и галькой. Впоследствии кирпичную или черепичную добавку стали называть цемянкой.

Обычно цемянку применяли в виде тонкомолотого порошка или пыли для водонепроницаемых штукатурок, бетонных полов и подобных покрытий, главным образом в сырых местах. Кроме этого, ее использовали в виде муки в штукатурках водопроводных каналов, давильных площадок для вина и резервуаров виноделен, рыбозасолочных ванн, а также для защиты бетонных сооружений от износа и разрушения.

Помимо цемянок, т. е. искусственных гидравлических добавок, Римляне широко применяли естественные добавки вулканического происхождения. Им даже приписывали честь открытия этих добавок, точнее, их действия на воздушную известь, так как вулканические камни использовались в строительной практике очень давно.

Витрувий в кн. II, гл. 6 описывает эти добавки следующим образом: «. существует определенный порошок естественного происхождения, используя который можно добиться великолепного результата. Его находят в Байях и в землях, вокруг Везувия. Это вещество при смешивании с известью и камнем не только придает прочность сооружению, но даже при устройстве дамб в открытом море прочно схватывается под водой».

К таким добавкам относились: санторинская земля, добываемая на греческом острове Тире, рейнский трасс, расположенный на территории Германии, и туфф, залегающий мощными пластами почти по всей Италии. К ним также относились многие другие горные породы вулканического происхождения, получившие общее название пуццоланы.

Особенно широкое применение получили такие добавки, залегавшие в районе древних Путеол (совр. Поццуоли). Однако название свое — пуццолана, ставшее родовым для всех гидравлических добавок вулканического происхождения, они получили не поэтому, а потому что широко использовались в строительстве очень важного для древней Италии порта в Путеолах, бывшего к тому же долго центром торговли пуццоланой. Впервые термин «pulvis puteolanus» встречается у философа Сенеки (4 г. до н. э.— 65 г. н. э.) в его труде «Естественно-научные вопросы», и упоминается Плинием Старшим.

Одним из первых сооружений, при строительстве которого была использована пуццолана в качестве гидравлической добавки в бетон, был волнолом в окрестностях Неаполя близ Путеол, сохранившийся до наших дней. Несмотря на то, что туфовые блоки из этого волнолома подверглись эрозии, сам пуццолановый раствор между ними хорошо сохранился.

В зависимости от назначения раствора или бетона римляне применяли различные соотношения между известью и пуццоланой. Однако наиболее распространенным был состав 1:2 — на 1 часть извести, 2 части пуццоланы. Прочность такого бетона, вероятно, составляла 5—10 и более МПа.

Итальянскую пуццолану, как и греческую санторинскую землю, в большом количестве применяют и теперь в гидротехническом строительстве в разных странах. На Канарских островах, где пуццолана, как и в Италии, встречается повсеместно, соотношение между известью и пуццоланой принималось 1 : 5. Из бетонов таких составов построены гидротехнические и ирригационные сооружения, которые стоят в течение многих веков.

Воздушная известь в сочетании с пуццоланой и другими гидравлическими добавками была практически единственным гидравлическим цементом того времени, поскольку гидравлическая известь и роман-цемент применялись, как полагает большинство ученых, эпизодически и в ограниченном количестве. Таким образом, в применении гидравлической добавки к воздушной извести заключена одна из главных отгадок секрета долговечности римского бетона. Американские ученые уже давно заинтересовались этим вопросом и в середине 70-х годов нашего века получили новое вяжущее — геополимерный цемент — аналог древнеримского известково-пуццоланового вяжущего. По мнению зарубежных специалистов, новые цементы более долговечны и прочны, чем современные портландцементы.

Свойства и применение известняка

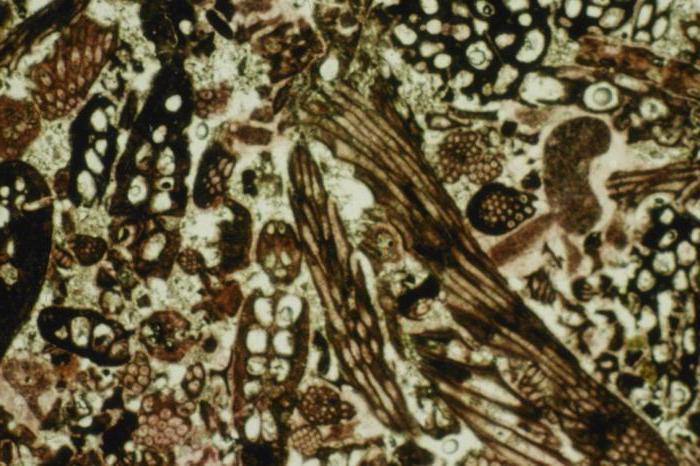

Известняк представляет собой горную породу, которая образовалась в мелководных морских водах в форме осажденных соединений примерно 300 млн. лет назад. Известняк имеет органическое происхождение и состоит из карбоната кальция. Как и большая часть осадочных пород, он состоит из множества слоев.

Применение известняка

Эта порода крайне востребована в строительной отрасли. Главные свойства известняка, обуславливающие такую распространенность:

- долгий период эксплуатации

- однородная структура

- высокий уровень прочности структуры

- чистый цвет

- высокий уровень теплоизоляции

- легкость обработки

- доступная цена.

Кроме этого известняки востребованы в металлургии, пищевой, целлюлозно-бумажной, коксохимической, стекольной и лакокрасочной отраслях промышленности. Он широко используется в качестве: щебня, кусков известняка, бутовых камней, дробленого песка и минеральной крошки и для выделения строительной извести. При стройке дорог известняк используется для защиты гидро- конструкций. Возможно использование известняка в электросварке и теплоизоляции технологического оборудования. Примечательно, что это единственная порода, имеющая 100% защиту от радиации.

Характеристики известняка

В России известняк встречается везде, как и на территории Северной Америки. А вот в Австралии такой породы нет. Так как формирование известковых отложений продолжается непрерывно, то известняк считают неисчерпаемой породой. И мрамор и хрупки мел, коралловые рифы и строительный ракушечник – это известняки.

По физическим и химическим показателям камень известняк не отличается высокой устойчивостью. В любых условиях он будет растворяться в воде, поэтому все земные воды, за исключением атмосферных паров, – содержат известняк в той или иной степени.

Плотность известняка составляет от 2700 до 2900 кг/м3. Прочность известняка при сжатии составляет от 0,4 МПа у ракушечника, до 300 МПа у кристаллического и афанитового известняка. Влажный известняк имеет гораздо меньшую плотность. Во влажном состоянии прочность известняков часто снижается.

| Сумма оксидов кальция и магния, %, не менее | 54,0 | 53,0 | По ГОСт 2642.7-97 |

| Массовая доля оксида магния, %, не более | 3,5 | 3,5 | По ГОСт 2642.8-97 |

| Массовая доля диоксида кремния, %, не более | 1,5 | 2,0 | По ГОСт 2642.3-97 |

| Массовая доля серы, %, не более | 0,06 | 0,09 | Показатели определяются в аккредитованных лабораториях по утвержденным методикам 1 раз в полугодие |

| Массовая доля фосфора, %, не более | 0,03 | 0,03 | Показатели определяются в аккредитованных лабораториях по утвержденным методикам 1 раз в полугодие |

Виды известняка

Существует множество классификаций известняковых пород. По структурным особенностям выделяют:

- доломитизированные, содержащие примерно 4-17% оксида магния. С ростом объема магния эта порода преобразуется в доломиты

- мраморизованные, являются карбонатными известняками. Они содержат много органических окаменелостей раковин моллюсков

- коралловые. Отличаются твердостью, но имеют пористую структуру. Они формируют рифы из раковин моллюсков и панцирей прочих древних обитателей морей

- глинистые. Их состав – это что-то среднее между известняками и мергелем.

По происхождению бывают такие известняки:

- юрский (мраморный). Такая порода отличается высокой прочностью и плотностью. Его можно полировать

- путиловский. Эта порода имеет уникальные физические характеристики, низкий процент впитывания жидкости. Добывается из Путиловского карьера, который находится в Ленинградской области.

По области применения различают:

- флюсовый. Эта порода является главным сырьем для получения флюса, широко используемого в металлургии, для выплавки металлов

- облицовочный известняк является строительным камнем органического происхождения, применяемый для облицовки экстерьеров и интерьеров помещений.

Получение известняка

Известняк – это часть горной породы, поэтому отделить его можно двумя методами:

- с помощью контролируемого взрыва

- с применением особой техники.

В обоих случаях получаются бутовые куски, направляемые конвейером в место складирования. После этого крупные куски разрезают на более мелкие, алмазными кругами.

Дальнейшая обработка зависит от сферы использования этого материала:

Что такое известняк, свойства, месторождение, применение и виды

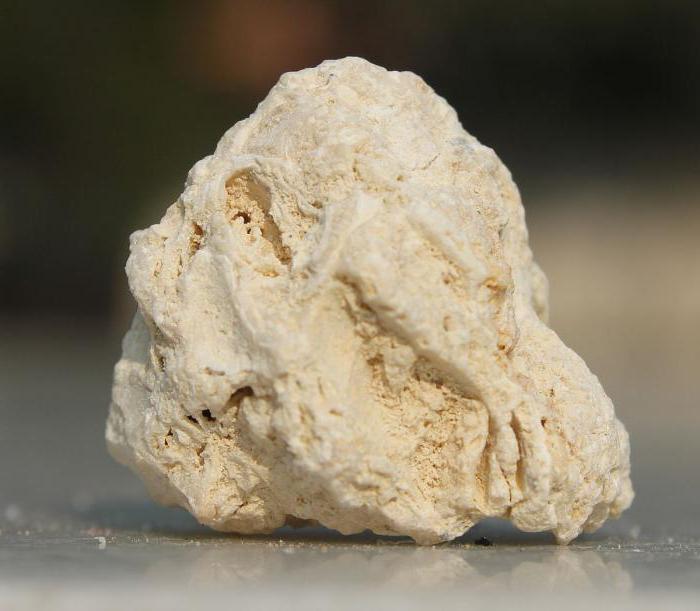

Известняк, формула которого будет упомянута ниже, представляет собой породу осадочного происхождения, в основе которой лежит карбонат кальция. Чаще материал бывает белым, желтоватым или серым, реже имеет розовый оттенок. Довольно редки темные известняки.

Особенности образования

Формирование таких пород происходило в разные геологические эпохи, связано это с накоплением панцирей древних обитателей морей и водоемов на морском дне. Это объясняет то, что в породе можно встретить целые раковины или отпечатки животных. Подобный известняк еще называется ракушечником. Он спрессовывается под давлением и меняет свою структуру, становясь однородным кристаллическим. Это способствует формированию плотного известняка.

Свойства

Физико-механические свойства известняка неоднородны, однако они напрямую зависят от текстуры и структуры. Плотность может изменяться от 2700 до 2900 кг/м 3 , значение колеблется в зависимости от содержания примесей кварца доломита и иных минералов.

Если вы задались вопросом о том, что такое известняк, то должны знать, какова его объемная масса. Она начинается от 800 кг/м 3 . Это значение свойственно травертину и ракушечнику. А вот масса известняка кристаллической разновидности достигает 2800 кг/м 3 .

О прочности

У ракушечника предел прочности при сжатии начинается от 0,4 МПа, тогда как для афанитового и кристаллического известняков свойственен предел прочности в 300 МПа. Когда материал находится во влажном состоянии, его прочность может снижаться. Для большинства месторождений характерно наличие осадочной горной породы, неоднородной по прочности. С уменьшением объемной массы увеличиваются дробимость и истирание, а также происходит потеря на износ.

О морозостойкости и обрабатываемости

Для кристаллических известняков свойственна морозостойкость, которая достигает 400 циклов, однако это значение резко изменяется у известняка другой структуры. Параметр зависит от связи пор и трещин, а также формы. Если перед вами встал вопрос о том, что такое известняк, вы должны знать еще и об обрабатываемости, которая связана с текстурой и структурой. Пористые известняки и ракушечник распиливаются, а вот полировать удобно кристаллические материалы.

Месторождения

Известняк широко распространен на территории постсоветского пространства, в центральном экономическом районе, Поволжье, на северном Кавказе, в Крыму, Прибалтике, Азербайджане и Молдавии. В качестве основных разрабатываемых месторождений выступают Афанасьевское в Московской области, где добывается белый известняк. Он применяется при производстве цемента.

Еще одним местом добычи является Барсуковское месторождение в тульской области, где залегает флюсовый известняк. Плотный добывается в Гурьевском или в Веневском месторождении в Тульской области. Материал используется для производства щебня.

Ракушечноо-оолитовый известняк добывается в Окницком месторождении на территории Молдавской ССР. Эта порода используется для производства пильных стеновых блоков. Мягкий ракушечник белого цвета добывается в Крыму на территории Бодракско-Альминского месторождения. Он используется для изготовления стеновых и облицовочных материалов.

Серовато-желтый и светло-коричневый кавернозный пильный травертиновый известняк добывается на шахтинском месторождении в Азербайджане. Розовый, серо-желтый, светло-серый пористый ракушечник находится на территории Жетыбайского месторождения в Казахстане и полуострове Мангышлак. Используется он для изготовления облицовочных плит.

Применение

Для того чтобы понять, что такое известняк, необходимо ознакомиться с особенностями его применения. Он используется в области:

- строительства;

- промышленности;

- сельского хозяйства.

Флюсом выступает в металлургии. Применяется при производстве цемента и извести, где является главным компонентом. Он нашел свое широкое распространение в пищевой и химической промышленности, где выполняет роль вспомогательного материала при производстве:

- минеральных удобрений;

- карбида кальция;

- соды;

- стекла;

- бумаги;

- сахара.

Еще одной областью применения является сухая перегонка угля, а также очистка нефтепродуктов. Известь идет на изготовление:

- пластмасс;

- резины;

- замазок;

- красок;

- минеральной ваты;

- лекарств;

- мыла.

Дополнительные области использования

При решении вопроса о том, что такое известняк, важно узнать еще и то, что он применяется при обработке кожи, для очистки тканей и известкования почвы. Эта горная порода является важным строительным материалом. Из нее изготавливаются:

- архитектурно-строительные и скульптурные изделия;

- облицовочные плиты;

- щебень;

- стеновые блоки;

- асфальтобетон;

- бетон;

- железнодорожный балласт.

Идет известняк на формирование покрытий и оснований фильтров, автодорог, а также гидросооружений. Его применяют в качестве бутового камня для фундаментов. Порода известняк широко применяется при мощении бортов и откосов. Слаботрещиноватая мягкая разновидность распиливается на отдельные блоки, где применяется массив. В процессе этого используются камнерезные машины.

Такие известняки называются пильными и ценятся в качестве строительного материала.

Основные виды

Классифицировать известняк можно по структуре, с учетом этого фактора материал бывает:

- натечным;

- обломочно-кристаллическим;

- органогенно-обломочным;

- кристаллическим.

Рассматривая более подробно кристаллический известняк, можно подразделить его по величине зерен. Материал бывает крупно-, мелко- и скрытокристаллическим, последний еще называется афанитовым. Можно осуществить классификацию еще и по блеску на изломе, он может быть перекристаллизованным и кавернозным. Довольно плотным и массивным является кристаллический известняк.

Он слабопорист. А вот сильнопористым и кавернозным является травертиновый материал.

В зависимости от величины частиц и состава, органогенно-обломочный известняк может быть ракушечным или рифовым. Первый состоит из дробленых или целых раковин, которые скреплены карбонатным природным цементом. Если содержится глина в известняке то он имеет соответствующее название.

Органогенные обломки и обломки раковин лежат в основе детритусовой разновидности. Они цементируются между собой кальцитовым цементом. Можно выделить еще и водорослевый известняк. Пишущий – это органогенно-обломочный материал, который характеризуется высокой пористостью и незначительной объемной массой. Его легко можно обрабатывать, шлифовать и распиливать.

В основе обломочного кристаллического известняка лежит карбонатный детрит, который может обладать разной величиной и формой, это сгустки, комки и желваки тонкозернистого кальцита. В материал могут быть включены обломки пород, зерен, линз минералов. Известняк иногда складывается оолитовыми зернами, их ядра представлены обломками кремния и кварца. Этот материал отличается мелкими порами, разными по форме, малой прочностью, переменной объемной массой и внушительным водопоглощением.

Травертин, или известковый туф, еще называется натечным известняком. Материал состоит из натечного кальцита. Среди основных свойств:

- легкая обрабатываемость и распиливаемость;

- малая объемная масса;

- высокая пористость.

Горный известняк можно классифицировать еще по условиям залегания и макротекстуре. С учетом этих факторов материал может быть:

- массивным;

- толсто- и тонкоплитчатым;

- горизонтально- и наклоннослоистым;

- кавернозным;

- комковатым;

- трещиноватым;

- пятнистым;

- рифовым;

- подводно-оползневым;

- фунтиковым;

- стилолитовым.

Однако этот список не является полным. По происхождению следует выделить известняки следующих видов:

- обломочные и смешанные;

- органогенные;

- хемогенные.

Скопления целых скелетных форм пресноводных и морских организмов, а также карбонатных остатков – это органогенные известняки, которые еще называются биогенными. В материале присутствует малая примесь карбонатного цемента. Хемогенная разновидность материала образуется при осаждении извести и перекристаллизации карбонатной массы осадков.

Кристаллический известняк получается из морской воды. А вот травертин образуют минерализованные источники, которые формируют натеки. В результате раздробления, переотложения и смыва скелетных остатков и угловато-окатанных обломков образуются обломочные известняки. Их добывают на побережьях и из морских бассейнов. Материал может быть представлен смешанным происхождением, а в основе лежит комплекс отложений, которые формируются в процессе параллельного наложения или последовательных процессов образования карбонатных осадков.

В заключение

Формула известняка выглядит следующим образом: CaCO3. Этот материал широко используется в строительстве, а в процессе обжига из него удается получить негашеную известь. Одним из перспективных месторождений является Ждановское, которое находится в Оренбургской области.

Источник