Маргаритарное совершенство

В Древнем Риме жемчуг, или- маргаритис, как его называли в Древней Греции, пользовался большой популярностью, существовала даже специализация среди торговцев. Маргаритарии имели почетное место в знаменитом Римском Форуме, поскольку их предмет торговли считался не только главной драгоценностью, но и символом знатного происхождения.

Желание обладать этим магическим самоцветом охватило все слои империи, и Юлию Цезарю довелось ввести запрет на ношение жемчуга для женщин, не принадлежавшим к аристократии.  Богатые гречанки и римлянки любили украшать себя жемчужными нитями, а уши — серьгами, что подтверждают древние мозаики и портреты, обнаруженные в фаюмском оазисе.

Богатые гречанки и римлянки любили украшать себя жемчужными нитями, а уши — серьгами, что подтверждают древние мозаики и портреты, обнаруженные в фаюмском оазисе.

К тому же они верили, что этот предмет роскоши делает их не только более привлекательными, но и придает блеск глазам и охраняет от мук безответной любви.  Греческая Богиня любви Афродита (в римской мифологии — Венера) появилась из моря, встряхнула головой, и падающие капли из ее прекрасных золотых волос превратились в драгоценные жемчужины.

Греческая Богиня любви Афродита (в римской мифологии — Венера) появилась из моря, встряхнула головой, и падающие капли из ее прекрасных золотых волос превратились в драгоценные жемчужины.

Легенды всегда красивы, но, как иначе объяснить происхождение столь совершенного самоцвета? К тому же блеск драгоценных камней тогда еще не был столь ярок — шлифовать научились намного позже.

«Ты где была, Жемчужина, когда я ждал тебя?» — вопрошал К. Бальмонт. И все (или почти все) женщины ждут свою жемчужину — кто-то, чтоб поразить своего Антония, а кто-то — чтобы украсить маленькое черное платье от Шанель. Неудивительно, ведь, согласно античной традиции, жемчуг носила рожденная из морской пены богиня любви Афродита. Этот самоцвет и в мире искусства с давних пор занял свое почетное место — пусть не ключевое, но весьма активное.

«Ты где была, Жемчужина, когда я ждал тебя?» — вопрошал К. Бальмонт. И все (или почти все) женщины ждут свою жемчужину — кто-то, чтоб поразить своего Антония, а кто-то — чтобы украсить маленькое черное платье от Шанель. Неудивительно, ведь, согласно античной традиции, жемчуг носила рожденная из морской пены богиня любви Афродита. Этот самоцвет и в мире искусства с давних пор занял свое почетное место — пусть не ключевое, но весьма активное.  Все лучшее – Всевышнему

Все лучшее – Всевышнему

Неуемную роскошь Древнего Рима сменил аскетизм христианской доктрины. Но и тут нашлось место загадочному дару морей. И в христианской символике жемчуг, прежде всего, символизирует слово Божье и Царство небесное, духовное рождение и просвещение.

Именно поэтому, исполняя религиозные сюжеты, художники нередко в углу картины размещали украшения с непременным присутствием перлов: в Средневековье и в период Ренессанса жемчуг был символом праведности, символом Христа и Девы Марии, ценных знаков любви к Богу. Жемчужины украшали одежду священника, алтари и другие церковные предметы.

Жемчуг и его тайны

Пьетро делла Франческа, «Мадонна с младенцем и святыми», 1472. Пинакотека Брера в Милане.

Пьетро делла Франческа, «Мадонна с младенцем и святыми», 1472. Пинакотека Брера в Милане.  Пьеро ди Козимо. Святая Мария Магдалина. (Портрет женщины, одетой как Магдалина») 1490-е. Темпера.

Пьеро ди Козимо. Святая Мария Магдалина. (Портрет женщины, одетой как Магдалина») 1490-е. Темпера.

Национальная галерея античного искусства  Оклад Бориса Годунова с цатами Михаила Федоровича и ризами XVIII века. (Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг. Чеканка, гравировка, чернь, эмаль, золочение) Честь фамилии Но наибольшую популярность в изобразительном искусстве жемчуг обрел, как символ чистоты и непорочного зачатия.

Оклад Бориса Годунова с цатами Михаила Федоровича и ризами XVIII века. (Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг. Чеканка, гравировка, чернь, эмаль, золочение) Честь фамилии Но наибольшую популярность в изобразительном искусстве жемчуг обрел, как символ чистоты и непорочного зачатия.

Целомудрие было очень важным для представительниц фамилий эпохи Ренессанса, поскольку сексуальное поведение рассматривалось в рамках христианских норм и подразумевалось как отражение чести не только своей семьи, но и всей социальной группы. Поэтому, заказывая портреты своих женщин, отцы, братья, мужья, считали немаловажным, чтобы достоинства представительниц семьи подчеркивались символами чистоты и тем самым поднимали социальный статус семьи в целом.

Такие же требования предъявлялись и к так называемым «свадебным портретам» — жанр в живописи, где, как правило, подчеркивались достоинства избранницы, и жемчуг в этом закодированном лексиконе занимал ключевое место.

После смерти своей третьей жены, Джейн Сеймур, Генрих VIII неоднократно посылал Ганса Гольбейна за рубеж — зарисовывать предполагаемых королевских «невест». Так, в 1539 г. Гольбейн был послан в Дюрен, чтобы нарисовать портрет Анны Клевской.

После смерти своей третьей жены, Джейн Сеймур, Генрих VIII неоднократно посылал Ганса Гольбейна за рубеж — зарисовывать предполагаемых королевских «невест». Так, в 1539 г. Гольбейн был послан в Дюрен, чтобы нарисовать портрет Анны Клевской.

Когда Анна прибыла на церемонию собственного бракосочетания, произошел конфуз: найдя невесту больше похожей не на свой портрет, а на «толстую фламандскую кобылу», Генрих VIII отказался жениться. Этот инцидент сильно пошатнул престиж Гольбейна.

Непорочная, но плодовитая Особую многозначность жемчуг приобрел в качестве атрибута Мадонны: непорочной, преданной и целомудренной. Но тут следует учесть, что те драгоценности, которыми украшали Богоматерь на картинах, отличались от украшений, которые бытовали: они были крупнее, форма совершеннее, а белизна — безукоризненна.

Совершенство жемчужин как зеркало отражало совершенство Девы Марии и невозможность достижения универсала простыми смертными. Ведь идеальной христианке следовало быть и непорочной, и матерью одновременно, плодовитой — и в то же время лишенной вожделения. Безукоризненные жемчуга Непорочной отражали нереальность самого библейского персонажа.

Не зря морской самоцвет называли камнем невест Христовых, и особо он почитался в женских монастырях.  Карло Кривелли (Carlo Crivelli; Ок. 1430, Венеция — ок. 1495, Асколи-Пичено) — итальянский художник. Кривелли всегда подчёркивал своё происхождение — его работы подписаны «Карло Кривелли Венецианец» (Carolus Crivellus Venetus).

Карло Кривелли (Carlo Crivelli; Ок. 1430, Венеция — ок. 1495, Асколи-Пичено) — итальянский художник. Кривелли всегда подчёркивал своё происхождение — его работы подписаны «Карло Кривелли Венецианец» (Carolus Crivellus Venetus).

Его работы полны символов, которые не всегда поддаются расшифровке.  Фра Филиппо Липпи (1406−1469)

Фра Филиппо Липпи (1406−1469)  Жан Фуке (около 1420 — между 1477 и 1481). Мадонна с младенцем. Королевский музей изящных искусств. Антверпен

Жан Фуке (около 1420 — между 1477 и 1481). Мадонна с младенцем. Королевский музей изящных искусств. Антверпен

В течение некоторого времени считали, что Мадонна — это портрет Агнессы Сорель, возлюбленной французского короля Карла VII. Среди оснований для подобного утверждения, в частности, то, что именно Агнесса Сорель установила моду на платья с открытой грудью: в таком платье изображена Мадонна на полотне Фуке. Ее поклонником был также и некто Шевалье — первый покровитель Фуке.

Картина была написана художником в год смерти Агнессы, поэтому вполне возможно, что она была заказана в память о ней. От Божьего престола – к царскому Драгоценности всегда были показателем статуса, и маргаритос свои царственные позиции никому уступать не собирались. Не бисер все-таки!

Можно сколько угодно нырять и потрошить раковины, но не только собрать идеальное ожерелье, но даже подобрать пару серег — дорогого стоит. Природа ведь, не любит повторов. А камни шлифовать научились толком лишь в XV веке. Так что в эпоху Возрождения жемчуг пользовался стабильной популярностью.

Что поражает на портретах того времени — костюмы дам буквально прошиты жемчугом, их шеи украшают длинные ожерелья в несколько рядов, буквально килограммы!  «Армада».

«Армада».

Портрет Елизаветы I. Джордж Гоуер (1540-1596) Учитывая смысловое значение жемчуга, немудрено, что Елизавета I — королева-девственница, — без жемчуга вообще не появлялась на люди. Считается, что жемчужная нить, которую и сегодня и можно увидеть на королеве-матери, — из наследства Марии Медичи.

Мария I Тюдор в 1554 году вышла первый раз замуж за наследника испанского престола Филиппа. Тогда она и получает самую большую жемчужину в мире — Перегрину. Мария начала традицию, согласно которой все испанские королевы в дальнейшем позировали для парадных портретов, надев украшение, включавшее чудесную жемчужину.

Мария I Тюдор в 1554 году вышла первый раз замуж за наследника испанского престола Филиппа. Тогда она и получает самую большую жемчужину в мире — Перегрину. Мария начала традицию, согласно которой все испанские королевы в дальнейшем позировали для парадных портретов, надев украшение, включавшее чудесную жемчужину.

Франсуа Клуэ (1515-1572). Портрет Елизаветы Австрийской. Лувр Французская королева Мария Медичи на праздник крещения своего сына Людовика XIII надела платье, украшенное тридцатью тысячами жемчужин, большая часть из которых досталась ей как свадебный подарок от дяди — Папы римского Климента VII.

Франсуа Клуэ (1515-1572). Портрет Елизаветы Австрийской. Лувр Французская королева Мария Медичи на праздник крещения своего сына Людовика XIII надела платье, украшенное тридцатью тысячами жемчужин, большая часть из которых досталась ей как свадебный подарок от дяди — Папы римского Климента VII.

Что интересно: часть этого приданого в последствие осела в шкатулках европейских монархов.

Однако, в XVI-XVII редкий до этой поры самоцвет становится более доступным: конкистадоры грабят богатейшие храмы ацтеков и из Америки в Европу попадают около двух тысяч килограммов только жемчуга.

Однако, в XVI-XVII редкий до этой поры самоцвет становится более доступным: конкистадоры грабят богатейшие храмы ацтеков и из Америки в Европу попадают около двух тысяч килограммов только жемчуга.

Наступил «Век Жемчуга». Доселе ограничивающие роскошь королевские указы уже не в силах остановить моду на перлы. А тут еще в XVII веке в Париже был запатентован метод получения фальшивого жемчуга (в стеклянный шарик наливали измельченную и разведенную маслом рыбью чешую). И понеслось… Серьги с поддельным жемчугом девушки носили повсеместно. В те времена не одеть серьги для женщины являлось равносильно тому, что выйти в общество без одежды. И мягкий отблеск домашнего очага

Художники тоже полюбили этот самоцвет, поскольку только он может подчеркнуть всю прелесть и добродетель настоящей женщины. Такой, от которой исходит неповторимое тепло — тепло хранительницы домашнего очага. Она не может быть порочна по определению, от неё струится чистый свет просветления и гармонии. Она так же идеальна, как округлость перламутровой сферы.

Её окружают дети и заботливый муж, её дом — «полная чаша» — чаша взаимопонимания и спокойствия… Всё это отражается в тихом отблеске жемчужного ожерелья. Именно поэтому почти все героини голландского художника Яна Вермеера Делфтского (1632 — 1675) изображены с украшениями из перлов.

Все — суета К XVIII веку эра жемчуга закончилась — его импорт из Индии, Китая и Нового Света существенно сократился, поскольку силы природы не безграничны. Аристократия изменила вкусы, отдав свои предпочтения бриллиантам, — так появился новый символ власти. Отныне дворовый этикет предписывал носить жемчуг уже на полуофициальные приемы и мероприятия.

Все — суета К XVIII веку эра жемчуга закончилась — его импорт из Индии, Китая и Нового Света существенно сократился, поскольку силы природы не безграничны. Аристократия изменила вкусы, отдав свои предпочтения бриллиантам, — так появился новый символ власти. Отныне дворовый этикет предписывал носить жемчуг уже на полуофициальные приемы и мероприятия. И хотя бриллианты блестели ярче, шло время, менялась мода в одежде, но она не слишком коснулась любимого всеми дара Афродиты. Это видно по картинам художников, на которых неизменно присутствуют тщательно выписанные украшения и аксессуары позирующих: бусы, браслеты, сережки, медальоны, сеточки для волос, роскошные жемчужные воротники.

XIX век внес свои поправки в моду на украшения. Европейские аристократия и буржуа, пережив вихри революций, бросались из одной крайности в другую.

XIX век внес свои поправки в моду на украшения. Европейские аристократия и буржуа, пережив вихри революций, бросались из одной крайности в другую.

В моде начали входить полудрагоценные камни и, даже чугун (. ) как ювелирный металл. Но никто не отменил ювелирные украшения как показатель статуса семьи. Более того, в свете считалось неприличным появляться с «голой шеей», и перлы в этом случае подходили как нельзя лучше. А вот искусство начало изменяться.

На первый план стали выходить не столько социальные приметы портретируемых, сколько их внутренний мир, душевное состояние. И в портретах второй половины 19 века, особенно европейских, — украшения встречаются редко. Так закончилась живописная слава жемчуга.

Кому слезы, а кому – игры патриоток В России этот самоцвет всегда пользовался успехом, и пристрастие к нему имело глубокие корни, поскольку добывался он в северных реках испокон веков. Интерес к жемчугу то затухал, то усиливался. Так, в период войны 1812 года патриотическое движение дало толчок к возрождению национальных традиций. При этом украшения из жемчуга стали неотъемлемым элементов игры в народное искусство, правда, в отличие от крестьянских, они дополнялись застежками из драгоценных металлов и нередко компоновались с бриллиантами. Любовь к маргаритос сопровождала русских монархов до конца.

- Запись понравилась

- 0 Процитировали

- 0 Сохранили

- 0Добавить в цитатник

- 0Сохранить в ссылки

Источник: www.liveinternet.ru

Символизм самого загадочного камня: Женщины с жемчугом на картинах известных художников

Двойственная природа жемчуга вдохновляла художников во все времена: жемчужины веками использовались как атрибуты тщеславия, чистоты, невинности и даже щедрости. Согласно информации Национальной галереи искусств, «символически, жемчуг был связан с тщеславием и мирскими заботами. Тициан, например, окрашивал волосы Венеры, украшенные жемчугом. Они также могут представлять чистоту, как видно из картины Лоренцо Лотто о Святой Екатерине».

В голландской живописи XVII века жемчужины изображены в сережках, ожерельях и браслетах героинь в портретах, исторических картинах и предметах vanitas. Пожалуй, самой известной картиной с жемчугом по праву считается «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера.

Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»

Эта картина, известная как «Северная Мона Лиза», представляет лучшее творение голландского искусства. Ян Вермеер (1632–1675) — один из самых известных художников Золотого века Голландии.

Его утонченная техника живописи, эксперименты с оптикой и перспективой, уникальный способ передачи света и поэтический характер его изображений остаются непревзойденными по своей оригинальности и силе воздействия на зрителя. «Девушка с жемчужной сережкой» изображает героиню в роскошном одеянии на темном фоне, который на первый взгляд кажется несущественным. Однако, мастер тени и света Вермеер подобрал фон таким образом, что он прекрасно контрастирует с кремовой кожей модели и полупрозрачными глазами.

В дополнение к изысканному сине-желтому тюрбану на мочке уха висит большая жемчужная сережка в форме слезы. Хоть и на первый взгляд эта картина имеет классические характеристики портрета, она на самом деле известна как «тронье» (фантазийный тип портрета, изображающий типаж или темперамент.

То есть это принципиально не портрет реального человека, хотя некто вполне мог быть для нее моделью). Героиня картины словно хочет поведать зрителю тайну, но что именно — будет скрыто навсегда. Так же как и не станет известно кто позировал Вермееру. Загадочность и тайный смысл, контраст света и тени, композиционная лаконичность и особая техника живописи — все это характеризует Вермеера и самую известную написанную им картину «Девушка с жемчужной сережкой».

«Девушка с жемчужной серёжкой

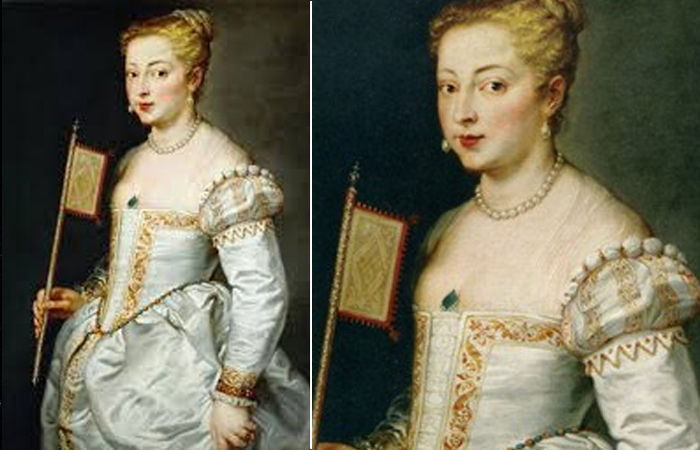

Тициан «Леди в белом»

Тицианно Вечеллио (Тициан), самый яркий представитель венецианской школы, использовал яркие цвета в качестве своего основного инструмента выразительности в своем творчестве, в том числе и на своей загадочной картине «Леди в белом». Привлекательная молодая женщина в белом атласном платье, украшенном золотом, драгоценными камнями и жемчугом, на мгновение перестает обмахиваться веером, чтобы встретиться взглядом с наблюдателями.

Мастерски написанный свет отражается в ее волосах, блеске ткани платья и пылком румянце щек и губ. Ярким пятном во внешности модели является скромная улыбка, скрытая за ярко-алыми губами. Тайна всегда окутывала личность модели. Кто она? Дочь Тициана Лавиния, возлюбленная или идеализированный образ женской красоты?

В письмах мастер венецианского Ренессанса Тициан упоминал элегантную женщину на картине как свое «самое драгоценное существо», но истинная личность «Леди в Белом» остается загадкой и по сей день, что не умаляет красоты полотна, а лишь добавляет ему очарования.

Тициан «Леди в белом»

Франс Халс «Портрет Изабеллы Койманс»

В 1650 году Франс Халс завершил портрет Изабеллы Койманс с двумя нитями жемчуга на запястье и шее, символизирующими чистоту молодой женщины. Халс не отказывается от своего любимого инструмента — отрывочного нанесения краски быстрыми широкими мазками, собирая целые области картины относительно небольшим количеством широких мазков. Взгляд наблюдателя путешествует по просторному кружеву, ленточкам и другим деталям платья к очаровательному лицу девушки. Картина наполнена изяществом и шармом. Франса Халса можно считать одним из великих голландских новаторов начала XVII века.

Франс Халс «Портрет Изабеллы Койманс»

Питер де Хох «Мужчина вручает письмо женщине в прихожей»

В таких работах, как картина Питера Питер де Хоха «Мужчина вручает письмо женщине в прихожей», выполненной в 1670 году, изображен красивый дом у канала, а в нем — богато одетый мужчина вручает письмо женщине с очень большой жемчужной сережкой. Учитывая тусклое окружение, тот факт, что эта серьга так хорошо видна и детально прописана, является необычным и значительным.

Художник уделил особое внимание очертаниям его формы и контура. Дневной свет падает на молодую женщину, получающую письмо. Питер де Хох ловко связал интерьер с экстерьером. Эта картина является одним из образцов жанровой живописи. И де Хох были великим мастером этого жанра, как и его коллега Ян Вермеер.

Питер де Хох «Мужчина вручает письмо женщине в прихожей»

Николас Мас «Портрет Анны Хофстрик»

Портрет одного из последних представителей Золотого века голландской живописи Николая Маса в 1660-х годах изображает Анну Хофстрик с изысканным жемчугом в ее волосах и на шее. Одной рукой она придерживает свой платок, а другую опускает в фонтан, что говорит о невинности. Жемчуг и вода долгое время были символами чистоты и женственности, и эта картина подчеркивает целомудрие Анны как прообраз добродетели для молодой незамужней женщины того периода.

Николас Мас «Портрет Анны Хофстрик»

Мадонна с жемчугом

На многих картинах Дева Мария изображена в сопровождении жемчуга, который символизирует чистоту и девственность, и, как правило, на подобных портретах они были идеально круглыми, безупречно белыми и с ярким блеском. Особенно прекрасно отображение этого украшения на картине Карло Кривелли «Мадонна с Младенцем» (его Мадонны всегда в модных одеяниях, с изысканными прическами и роскошными ювелирными украшениями из драгоценных камней) и на полотнах Антонелло да Мессина «Мадонна-Аннунциата» и «Мадонна Салтинг «, где она носит жемчуг в короне и брошках.

Карло Кривелли «Мадонна с Младенцем»

Мадонны Антонелло да Мессина

Таким образом, жемчуг — неувядающий и любимый фаворит женщины не только в прошлые столетия, но и в современности. Он придает нежную романтику ушедшим эпохам и украшает девушек по сей день. Жемчуг прекрасен не только в качестве украшения, но и своим аллегорическим посылом чистоты и невинности.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

Живопись. Жемчужина — как символ благочестия и суеты.

Маргаритарное совершенство

В Древнем Риме жемчуг, или- маргаритис, как его называли в Древней Греции, пользовался большой популярностью, существовала даже специализация среди торговцев. Маргаритарии имели почетное место в знаменитом Римском Форуме, поскольку их предмет торговли считался не только главной драгоценностью, но и символом знатного происхождения. Желание обладать этим магическим самоцветом охватило все слои империи, и Юлию Цезарю довелось ввести запрет на ношение жемчуга для женщин, не принадлежавшим к аристократии.

Богатые гречанки и римлянки любили украшать себя жемчужными нитями, а уши — серьгами, что подтверждают древние мозаики и портреты, обнаруженные в фаюмском оазисе. К тому же они верили, что этот предмет роскоши делает их не только более привлекательными, но и придает блеск глазам и охраняет от мук безответной любви.

Греческая Богиня любви Афродита (в римской мифологии — Венера) появилась из моря, встряхнула головой, и падающие капли из ее прекрасных золотых волос превратились в драгоценные жемчужины. Легенды всегда красивы, но, как иначе объяснить происхождение столь совершенного самоцвета? К тому же блеск драгоценных камней тогда еще не был столь ярок — шлифовать научились намного позже.

«Ты где была, Жемчужина, когда я ждал тебя?» — вопрошал К. Бальмонт.

И все (или почти все) женщины ждут свою жемчужину — кто-то, чтоб поразить своего Антония, а кто-то — чтобы украсить маленькое черное платье от Шанель. Неудивительно, ведь, согласно античной традиции, жемчуг носила рожденная из морской пены богиня любви Афродита. Этот самоцвет и в мире искусства с давних пор занял свое почетное место — пусть не ключевое, но весьма активное.

Все лучшее – Всевышнему

Неуемную роскошь Древнего Рима сменил аскетизм христианской доктрины. Но и тут нашлось место загадочному дару морей. И в христианской символике жемчуг, прежде всего, символизирует слово Божье и Царство небесное, духовное рождение и просвещение. Именно поэтому, исполняя религиозные сюжеты, художники нередко в углу картины размещали украшения с непременным присутствием перлов: в Средневековье и в период Ренессанса жемчуг был символом праведности, символом Христа и Девы Марии, ценных знаков любви к Богу. Жемчужины украшали одежду священника, алтари и другие церковные предметы.

Пьетро делла Франческа, «Мадонна с младенцем и святыми», 1472. Пинакотека Брера в Милане.

Пьеро ди Козимо. Святая Мария Магдалина. (Портрет женщины, одетой как Магдалина») 1490-е. Темпера. Национальная галерея античного искусства

Оклад Бориса Годунова с цатами Михаила Федоровича и ризами XVIII века. (Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг. Чеканка, гравировка, чернь, эмаль, золочение)

Честь фамилии

Но наибольшую популярность в изобразительном искусстве жемчуг обрел, как символ чистоты и непорочного зачатия. Целомудрие было очень важным для представительниц фамилий эпохи Ренессанса, поскольку сексуальное поведение рассматривалось в рамках христианских норм и подразумевалось как отражение чести не только своей семьи, но и всей социальной группы. Поэтому, заказывая портреты своих женщин, отцы, братья, мужья, считали немаловажным, чтобы достоинства представительниц семьи подчеркивались символами чистоты и тем самым поднимали социальный статус семьи в целом. Такие же требования предъявлялись и к так называемым «свадебным портретам» — жанр в живописи, где, как правило, подчеркивались достоинства избранницы, и жемчуг в этом закодированном лексиконе занимал ключевое место.

Бартоломеус Спрангер, Бьянка Капелло. Великая Герцогиня Тосканы (1548−1587).

После смерти своей третьей жены, Джейн Сеймур, Генрих VIII неоднократно посылал Ганса Гольбейна за рубеж — зарисовывать предполагаемых королевских «невест». Так, в 1539 г. Гольбейн был послан в Дюрен, чтобы нарисовать портрет Анны Клевской. Когда Анна прибыла на церемонию собственного бракосочетания, произошел конфуз: найдя невесту больше похожей не на свой портрет, а на «толстую фламандскую кобылу», Генрих VIII отказался жениться. Этот инцидент сильно пошатнул престиж Гольбейна.

Непорочная, но плодовитая

Особую многозначность жемчуг приобрел в качестве атрибута Мадонны: непорочной, преданной и целомудренной. Но тут следует учесть, что те драгоценности, которыми украшали Богоматерь на картинах, отличались от украшений, которые бытовали: они были крупнее, форма совершеннее, а белизна — безукоризненна.

Совершенство жемчужин как зеркало отражало совершенство Девы Марии и невозможность достижения универсала простыми смертными. Ведь идеальной христианке следовало быть и непорочной, и матерью одновременно, плодовитой — и в то же время лишенной вожделения. Безукоризненные жемчуга Непорочной отражали нереальность самого библейского персонажа. Не зря морской самоцвет называли камнем невест Христовых, и особо он почитался в женских монастырях.

Карло Кривелли (Carlo Crivelli; Ок. 1430, Венеция — ок. 1495, Асколи-Пичено) — итальянский художник. Кривелли всегда подчёркивал своё происхождение — его работы подписаны «Карло Кривелли Венецианец» (Carolus Crivellus Venetus). Его работы полны символов, которые не всегда поддаются расшифровке.

Фра Филиппо Липпи (1406−1469)

Жан Фуке (около 1420 — между 1477 и 1481). Мадонна с младенцем. Королевский музей изящных искусств. Антверпен

В течение некоторого времени считали, что Мадонна — это портрет Агнессы Сорель, возлюбленной французского короля Карла VII. Среди оснований для подобного утверждения, в частности, то, что именно Агнесса Сорель установила моду на платья с открытой грудью: в таком платье изображена Мадонна на полотне Фуке. Ее поклонником был также и некто Шевалье — первый покровитель Фуке. Картина была написана художником в год смерти Агнессы, поэтому вполне возможно, что она была заказана в память о ней.

От Божьего престола – к царскому

Драгоценности всегда были показателем статуса, и маргаритос свои царственные позиции никому уступать не собирались. Не бисер все-таки! Можно сколько угодно нырять и потрошить раковины, но не только собрать идеальное ожерелье, но даже подобрать пару серег — дорогого стоит. Природа ведь, не любит повторов. А камни шлифовать научились толком лишь в XV веке.

Так что в эпоху Возрождения жемчуг пользовался стабильной популярностью. Что поражает на портретах того времени — костюмы дам буквально прошиты жемчугом, их шеи украшают длинные ожерелья в несколько рядов, буквально килограммы!

«Армада». Портрет Елизаветы I. Джордж Гоуер (1540-1596)

Учитывая смысловое значение жемчуга, немудрено, что Елизавета I — королева-девственница, — без жемчуга вообще не появлялась на люди. Считается, что жемчужная нить, которую и сегодня и можно увидеть на королеве-матери, — из наследства Марии Медичи.

Мария I Тюдор в 1554 году вышла первый раз замуж за наследника испанского престола Филиппа. Тогда она и получает самую большую жемчужину в мире — Перегрину. Мария начала традицию, согласно которой все испанские королевы в дальнейшем позировали для парадных портретов, надев украшение, включавшее чудесную жемчужину.

Франсуа Клуэ (1515-1572). Портрет Елизаветы Австрийской. Лувр

Французская королева Мария Медичи на праздник крещения своего сына Людовика XIII надела платье, украшенное тридцатью тысячами жемчужин, большая часть из которых досталась ей как свадебный подарок от дяди — Папы римского Климента VII. Что интересно: часть этого приданого в последствие осела в шкатулках европейских монархов.

Однако, в XVI-XVII редкий до этой поры самоцвет становится более доступным: конкистадоры грабят богатейшие храмы ацтеков и из Америки в Европу попадают около двух тысяч килограммов только жемчуга. Наступил «Век Жемчуга». Доселе ограничивающие роскошь королевские указы уже не в силах остановить моду на перлы.

А тут еще в XVII веке в Париже был запатентован метод получения фальшивого жемчуга (в стеклянный шарик наливали измельченную и разведенную маслом рыбью чешую). И понеслось… Серьги с поддельным жемчугом девушки носили повсеместно. В те времена не одеть серьги для женщины являлось равносильно тому, что выйти в общество без одежды.

И мягкий отблеск домашнего очага

Художники тоже полюбили этот самоцвет, поскольку только он может подчеркнуть всю прелесть и добродетель настоящей женщины. Такой, от которой исходит неповторимое тепло — тепло хранительницы домашнего очага. Она не может быть порочна по определению, от неё струится чистый свет просветления и гармонии. Она так же идеальна, как округлость перламутровой сферы.

Её окружают дети и заботливый муж, её дом — «полная чаша» — чаша взаимопонимания и спокойствия… Всё это отражается в тихом отблеске жемчужного ожерелья. Именно поэтому почти все героини голландского художника Яна Вермеера Делфтского (1632 — 1675) изображены с украшениями из перлов.

Все — суета

К XVIII веку эра жемчуга закончилась — его импорт из Индии, Китая и Нового Света существенно сократился, поскольку силы природы не безграничны. Аристократия изменила вкусы, отдав свои предпочтения бриллиантам, — так появился новый символ власти. Отныне дворовый этикет предписывал носить жемчуг уже на полуофициальные приемы и мероприятия.

И хотя бриллианты блестели ярче, шло время, менялась мода в одежде, но она не слишком коснулась любимого всеми дара Афродиты. Это видно по картинам художников, на которых неизменно присутствуют тщательно выписанные украшения и аксессуары позирующих: бусы, браслеты, сережки, медальоны, сеточки для волос, роскошные жемчужные воротники.

XIX век внес свои поправки в моду на украшения. Европейские аристократия и буржуа, пережив вихри революций, бросались из одной крайности в другую. В моде начали входить полудрагоценные камни и, даже чугун (. ) как ювелирный металл. Но никто не отменил ювелирные украшения как показатель статуса семьи.

Более того, в свете считалось неприличным появляться с «голой шеей», и перлы в этом случае подходили как нельзя лучше. А вот искусство начало изменяться. На первый план стали выходить не столько социальные приметы портретируемых, сколько их внутренний мир, душевное состояние. И в портретах второй половины 19 века, особенно европейских, — украшения встречаются редко. Так закончилась живописная слава жемчуга.

Кому слезы, а кому – игры патриоток

В России этот самоцвет всегда пользовался успехом, и пристрастие к нему имело глубокие корни, поскольку добывался он в северных реках испокон веков. Интерес к жемчугу то затухал, то усиливался. Так, в период войны 1812 года патриотическое движение дало толчок к возрождению национальных традиций. При этом украшения из жемчуга стали неотъемлемым элементов игры в народное искусство, правда, в отличие от крестьянских, они дополнялись застежками из драгоценных металлов и нередко компоновались с бриллиантами. Любовь к маргаритос сопровождала русских монархов до конца.

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

Источник: ledi-oks.livejournal.com