Древняя техника чернения, заимствованная Русью из Византии, на протяжении многих столетий была одним из любимых способов украшения предметов из драгоценных металлов.

Иван Жилин. Табакерка. Велкиий Устюг. Первая половина XIX в. ГИМ

Основным центром черневого искусства в России XVII–XVIII веков стал северный город Великий Устюг , стоявший на торговом пути, связывавшем Европейскую часть страны с Сибирью. Первое упоминание о великоустюжской черни относится к 1683 году, а уже к XVIII веку город стал одним из центров по изготовлению серебряных изделий с черневым рисунком в России. Блестящему расцвету искусства черни Великий Устюг обязан таким мастерам, как И. Зуев, А. Мошнин, И. и А. Жилины, Ф.К. Бушковский и другим, создавшим в ювелирном искусстве свой самобытный стиль черневой гравюры.

Иван Пестовский. Табакерка. Великий Устюг. 1789 г. ГИМ. Изображение города Архангельск.

Технология черни

Сначала мастер вырезает, чеканит или протравливает нанесенный на поверхность серебряного изделия рисунок. Затем сплав серы, меди, свинца и серебра, который и называется чернью, размельчают в порошок, накладывают в виде кашицы на поверхность изделия и обжигают. При обжиге чернь соединяется с основным металлом, превращаясь в твердое покрытие, которое снимается до тех пор, пока сплав остается только в углублениях и не проявится черневой рисунок. Его дополняют гравировкой, чеканкой, золочением, канфарением – прочеканиванием фона специальным острым инструментом. Мастера-устюжане имели свой секрет состава, отличавший их чернь от других центров особой прочностью, и передававшийся из поколения в поколение.

Чернь (ювелирная)

Источник: dzen.ru

Черневое ремесло Древней Руси: региональные школы

В предыдущей статье, посвящённой чернению серебра, мы рассмотрели историю возникновения техники, описали различные варианты чернения, упомянули наиболее известные артефакты Древней Руси, изготовленные с применением техники черни серебра и позолоты.

Украшения с чернью требовали проведения трудоемких операций, были дорогостоящими и их делали по индивидуальным заказам для знатных людей. Изучение стилистических особенностей украшений с чернью и технологии изготовления позволили выделить три центра ремесленного производства подобных изделий: Киев, Владимир и Галицкое княжество. Позже благодаря археологическим изысканиям к трем центрам был добавлен четвертый – Рязань.

Развитие черневого мастерства

На браслетах чернь появилась примерно в XI в. – об этом можно судить по находкам в кладах. Как и в других изделиях, чернь в браслетах могла накладываться по фону или по гравировке. В основном, материалом для изготовления браслетов служило серебро, а формы браслетов включали плетенку или витье.

Чернение ювелирного изделия в домашних условиях

Сюжет на ранних изделиях был простым: крин (символ плодородия) или половинка крина и изображение «древа жизни». Чернью заполнялись линии гравировки или орнамент на наконечниках браслетов; из-за несовершенной технологии или неглубокой гравировки чернь была утрачена. Считается, что простая символика браслетов означала благожелательность.

В киевских находках обнаружены парные витые браслеты с чернью; очевидно, мастера подражали друг другу в композиции и в сюжете. Несколько другой вид имели браслеты, найденные в половецких курганах кочевников XI века: они отличались от русских находок тем, что вместо крина наконечники имели вставку из лазурита, который почитался кочевниками как символ неба, обещавший половцам покровительство небесного божества.

При относительно быстром развитии ювелирного искусства браслеты мало подверглись стилистическим изменениям, но были изменены наконечники браслетов, на которые и наносилась чернь. При этом орнаменты и мотивы рисунков не менялись, что говорит о том, что мастера, изготавливающие браслеты, не смогли в полной мере овладеть технологией нанесения черни на изделия. Но это касается массового изготовления; некоторые находки свидетельствовали о том, что высококлассные мастера-ювелиры производили настоящие шедевры.

Киевское черневое производство

Развитие мастерства изготовления черни можно проследить по изделиям княжеских и боярских мастерских, где производили украшения с перегородчатой эмалью. Среди киевских находок встречаются колты, изготовленные из золота, имеющие жемчужную обнизь и чернь по гравировке и свидетельствующие о том, что искусство чернения вышло на более высокую степень развития.

На золотых колтах использовался новый прием – чернение фона, применялась новая технология выполнения гравировки и наносился более сложный орнамент. По серии колтов можно проследить, как постепенно стиль орнамента в изделиях с чернью отходил от стиля, применяемого в эмалях. Новизна проявилась в появлении нового элемента – плетения и орнаментов с осевой симметрией. Растительный орнамент на основе крина сохранился, но он приобрел динамичность за счет введения пересечения.

Хотя черневое искусство появилось на основе эмальерного дела, они развивались не синхронно: эмальеры раньше достигли вершин в своем творчестве, чем мастера чернения, так как чернь появилась значительно позже. Черневое дела достигло расцвета, когда искусство эмали уже прошло пик своего развития.

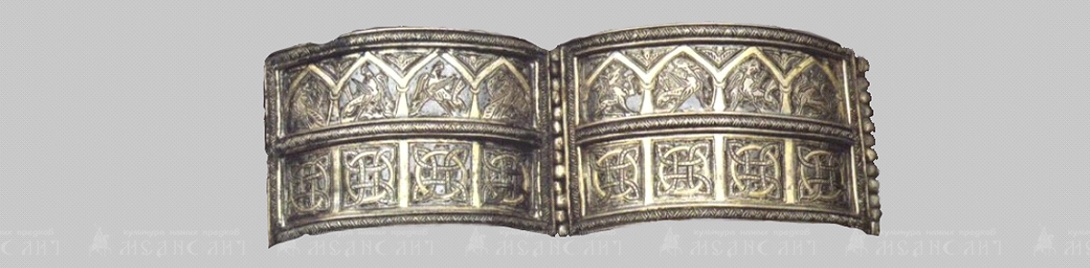

Вершиной черневого мастерства считаются древнерусские широкие браслеты, которые на Руси назвались «обруч». По сложности изготовления и красоте орнамента обручи не имели себе равных. Внешне браслеты напоминали широкие византийские изделия с рельефными изображениями – об этом упоминал В.П. Даркевич, но имели другую конструкцию и на рисунках отражали сцены из древнерусской жизни.

Пластинчатые браслеты делались из двух согнутых металлических пластинок; форма придавалась с помощью ручной выколотки. На внешней пластине с помощью накладных валиков делались ячейки различных геометрических форм, где с помощью гравировки и черни выводился орнамент и сцены из древнерусской жизни. Б.А. Рыбаков пришел к выводу, что сцены изображали картинки языческих праздников и обрядов. Несмотря на запреты христианской церковью языческих изображений, такие браслеты могли производиться в княжеских мастерских, расположенных рядом с церковью – это свидетельствует о том, что в народе языческие обычаи еще существовали.

Киевские клады дали большое количество широких обручей, которые готовились способами ручной выколотки или тиснения. Лучшими считаются обручи, изготовленные первым способом. 17 браслетов из киевских кладов представляли собой парные украшения. Красоту браслетам придавали гравировка и чернение фона, заметного в местах выпадения черни.

Для лучшей сохранности черни фон покрывался насечкой. Гравировка некоторых браслетов изображала жанровые сценки языческих празднеств с гуслярами и плясунами.

Второй способ изготовления широких браслетов – тиснение, был значительно проще и применялся для массового производства изделий. Рисунки и орнаменты при таком производстве тоже были простыми. Киевская технология тиснения распространилась и в других городах. Кроме тиснения, там применяли также литье.

Рязанское ювелирное искусство черни

Совершенствования мастерства добивались мастера Рязани, которые продолжили киевские традиции и разнообразили их. Композиции рязанских браслетов были более свободными, чем киевских, рисунки были выполнены с большим мастерством, а гравировка стала более точной. По своей сложности рисунок больше напоминал точно продуманный и искусно нанесенный чертеж. Чертежные линии напоминал и рисунок на перстне с щитком в форме квадрифолия, найденном в 1868 году в кладе Старой Рязани, у Успенского собора. В прямоугольник, вписанный в квадрифолий, был нанесен рисунок, поражающий изящным изображением дерева: на черном фоне, разграниченном дугами, изображены завитки и гибкие ветви дерева.

Очевидно, руке того же мастера принадлежал золотой перстень с чернью по гравировке с такой же композицией. Перстень находился в коллекции русского искусствоведа и коллекционера М.П. Боткина. В этом изделии в квадрате, расположенном в центральном месте квадрифолии, было изображено дерево копьевидной формы со стеблями, имеющими геометрические очертания, повторяющие форму дуг, гравированные на фоне чернения.

Технология изготовления рязанских браслетов соответствовала технологии ручной выколотки киевских мастеров, способам чернения фона и нанесения черни по гравировке. Материалом служило гладкое серебро с позолотой. Мастерство рязанских мастеров оказалось не ниже мастерства киевских ювелиров.

Владимирское мастерство черни

Мастера Владимира восприняли стили и орнаменты, характерные для киевской и рязанских школ, но не смогли сразу воспроизвести сложные технологии – это заметно по находкам во владимирских кладах. Ранние образцы обручей готовились способом литья: Т.И. Макарова описывала обнаруженный археологами одноярусный наруч с валиками, которые были отлиты вместе с основой.

Несколько другой вид имел обруч, который состоял из двух ярусов, а в прямоугольных клеймах были изображены звери и птицы. Он был изготовлен по сложной технологии ручной выколотки. Изделие имело накладные жгуты со сканью и зернью. Между клеймами были расположены горизонтальные и вертикальные позолоченные тяги; гравировка с фигурами птиц и животных тоже имели следы позолоты.

Фон изображений был покрыт чернью, следы которой хорошо сохранились. Из-за недостаточно хорошо сделанной подготовки лотка под чернь, чернь выкрошилась. Очевидно, владимирский мастер создавал свои изделия, подражая готовым образцам, не владея технологией подготовки лотка, в отличие от киевских и рязанских мастеров. Стилистически владимирские изделия тоже отличались от совершенных образцов Киева и Рязани, создавая образы птиц и зверей, которые были больше на очертания владимирских соборов.

К достоинствам владимирских мастеров можно отнести изготовление медальонов барм. Здесь не было подготовки лотка для черни, но операцией пуансонной обработки фона ювелиры Владимира владели прекрасно – это можно увидеть по обнаруженному в кладе медальону с изображением архангела. Чернь была обнаружена только в углублениях гравировки; там, где не было предварительной обработки резцом, чернь не была найдена.

Исключением является суздальское оплечье, обнаруженное на Нерли, в деревне Исады – мастера, изготовившие оплечье, владели всеми сложными технологиями гравировки и нанесения черни.

Своеобразен ассортимент изделий из Владимира: мастера не повторяли ассортимент киевских мастеров, а совершенствовались только на производстве обручей и медальонов барм. Но это является не недостатком, а особенностью владимирского ассортимента изделий.

Галицкое мастерство черни

Одним из важных центров производства изделий с чернью было Галицкое княжество, где обнаружено большое количество украшений. Очевидно, это был последний крупный локальный центр с развитым искусством изготовления черни в домонгольский период. Ассортимент изделий не выходил за рамки киевского ремесла, а технология использовалась самая простая.

Для обручей с чернью и колтов с крупными шариками применялся прием теснения, а для заполнения чернью готовилась неглубокая гравировка. Иногда обручи имели реберчатые тисненые шарниры, а тиснение производилось для грубой ложной зерни вместе с киотцами. В колтах шарики обнизи должны были соединяться с самим колтом, но галицкие мастера плохо владели технологией монтажа. О недостаточном владении мастерством изготовления черни говорит почти ее полное отсутствие в характерных углублениях на перстнях.

Подражание киевской черни наблюдалось во многих районах. Например, в Приуралье был обнаружен обруч с зернью и изображением лозы; фон рисунка был черневым. Шагнуло киевское искусство и за пределы Руси: в Восточную Европу, Румынию, Венгрию. Но превзойти киевских мастеров не удалось никому, дальше пошли только рязанские ювелиры.

Новгородская чернь

Новгородское черневое дело явилось уникальным самобытным ювелирным искусством, не имеющих аналогов. Это подтверждается находками, выполненными с большим мастерством: церковная утварь Софийской ризницы и два кратира. Кратиры сохранили имена мастеров – Коста и Братила. Техника изготовления была сложной, сочетала приемы чеканки, гравировки и чернение фона. Мастера подходили к работе творчески, не подражая ранним образцам.

В XIV веке традиции изготовления украшений с чернью продолжились. Дробницы с чернью были использованы в создании облачения митрополита Алексея. Особенностью черни данного периода был двойной контур гравировки, повторяющий очертания рисунка – такая особенность была характерна для владимирских барм. Т. В. Николаева отмечает, что со второй половины XIV века мастера усложнили технологию: двойной контур был заменен тонкой черневой линией или гравировкой.

Древнерусские украшения с чернью являются одним из доказательств существования высококлассного ювелирного искусства на Руси, которое развивалось в последующее время и дошло до наших дней.

Рекомендуемые статьи

Древняя Русь. Чернение серебра: история и техника ремесла

Украшения в технике чернения и рецепты изготовления черни были известны со времен античности, но значительное распространение они получили в средние века. По ав..

Рыбаков Борис Александрович (1908-2001)

Имя Бориса Александровича Рыбакова хорошо известно как в России, так и за рубежом. Его научные труды опубликованы многотысячными тиражами и переведены на многие..

Макарова Татьяна Ивановна (1930-2009)

Татьяна Ивановна Макарова хорошо известна в нашей стране как крупный специалист по прикладному искусству, археологии и культуре Древней Руси. Пятьдесят лет она ..

Даркевич Владислав Петрович (1934-2016)

Владислав Петрович Даркевич – крупный советский учёный, историк, археолог, доктор исторических наук, академик Российской академии естественных наук, автор более..

Художественная эмаль: возникновение, развитие, техники

Сегодня считается, что искусство художественных эмалей возникло более трёх тысяч лет назад. Самые древние изделия (XV-XIV вв. до н. э.), у которых на поверхност..

Источник: mednolit.com

История

В многовековой истории художественной обработки металла в России искусство черни по серебру занимает одно из ведущих мест. Уже со времен Киевской Руси черневое серебро стало изюминкой русского ювелирного искусства. Технология чернения состоит в том, что черный сплав, состоящий из традиционных компонентов на основе серебра, вплавляют в углубления основного металла (в частности серебра), чтобы украсить изделие путем достижения в рисунке цветового контраста.

Одно из первых сохранившихся документальных упоминаний о великоустюгской черни относится к 1683 году. В XVIII веке черневое искусство в Великом Устюге достигло наибольшего расцвета. Местные мастера освоили ряд художественных и технических приемов, придававших их работам черты неповторимого своеобразия.

Благодаря их таланту «Северная чернь» обрела свое уникальное место в черневом искусстве, оказав влияние на многие центры русского ювелирного производства черневых изделий. Так, например, в 1744 году в Москву был вызван великоустюгский мастер Михаил Климшин «для обучения оного мастерства московских жителей из купечества»

В течение XIX века в силу исторических и экономических условий промысел пришел в упадок. Возрождение «северной черни» в XX веке связано с именем потомственного мастера М.П. Чиркова. Под его руководством молодые мастера освоили художественные приемы и технику черневого дела. Объединившись в 1933 году в артель «Северная чернь», они наладили выпуск ювелирных изделий.

С привлечением на работу в артель Е.П. Шильниковского – выпускника Петербургской Академии Художеств, возрос художественный уровень создаваемых изделий, в результате чего великоустюгское черневое серебро вновь получило мировое признание.

В 1937 году на Всемирной выставке в Париже, за комплект посуды с рисунками по мотивам сказок А.С. Пушкина, артель «Северная чернь» была удостоена Большой Золотой медали.

С ростом объемов производства артель в 1960 году была преобразована в фабрику, получившую в 1973 году статус завода. Сегодня это ЗАО «Северная чернь». Изделия «Северной черни» создаются на высоком художественном уровне с отличным качеством.

Главное достоинство великоустюгских изделий – прочность соединения черни с серебром и красивый глубокий тон черневого сплава. Сохраняя традиции древнего промысла, творческий коллектив завода развивает уникальное направление современного ювелирного искусства.

Условия приобретения и указанная стоимость товара действительны по состоянию на текущую дату. Следите за спецпредложениями и акциями, получайте призы и подарки.

Источник: www.sevchern.ru