История украшений

06:32 am January 5th, 2007

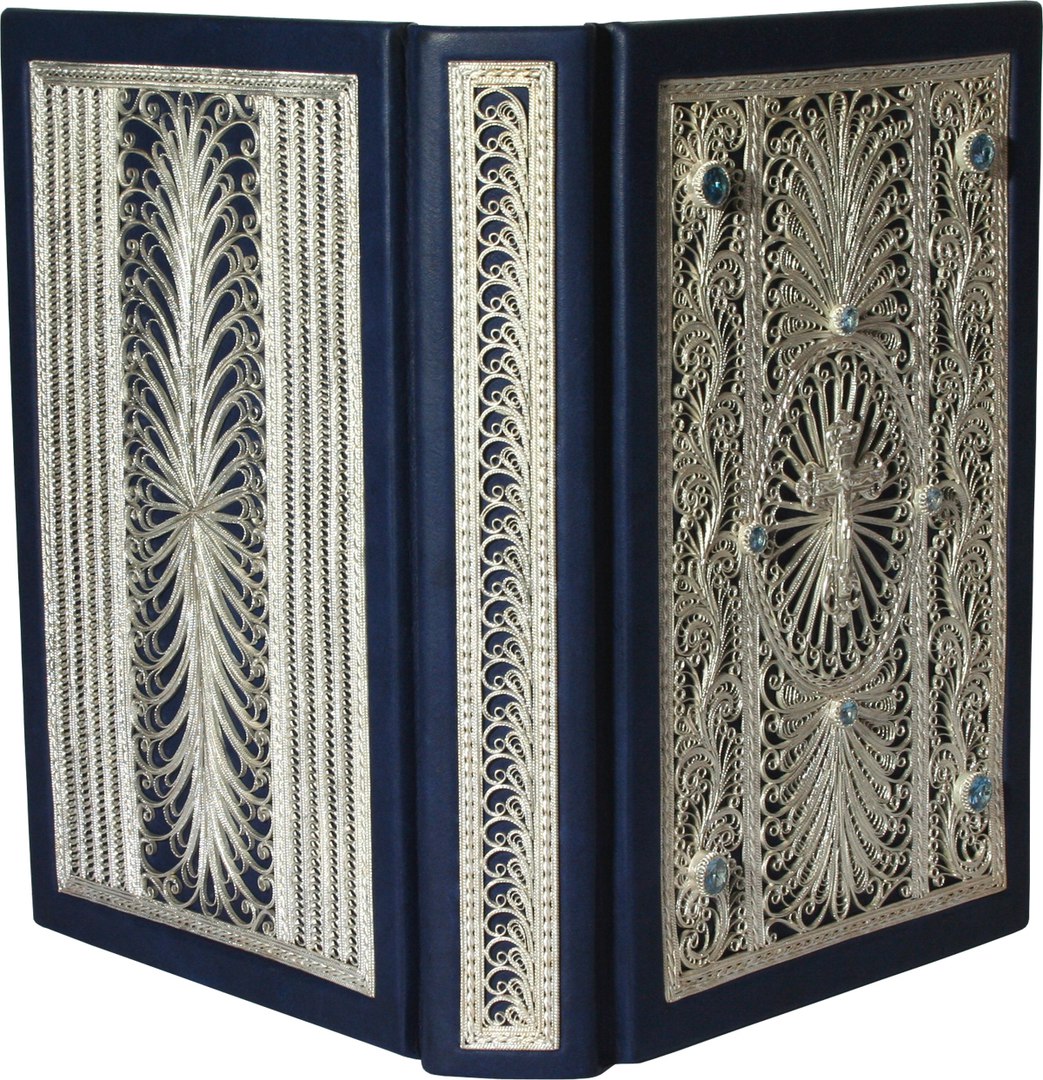

Филигрань (скань) — один из древнейших видов художественной обработки металла. Название филигрань происходит от двух латинских слов — «филюм» (нить) и «гранум» (зерно). Слово «скань» древнеславянское и означает свить, скрутить. И то и другое названия указывают на особенность этого вида обработки металла.

Получается скань от скручивания, ссучивания двух проволочек, образующих «веревочку». Туго скрученная проволока смотрится особенно эффектно, напоминая ряд плотноуложенных зернышек. Дополняется скань зернью, т. е. маленькими шариками, делающими изделие еще более красивым. В технике зерни изготовлялись изделия Киевской Руси еще в X в. В этих вещах витой проволоки почти не применяли.

Но уже с XII в. зернь уходит на второй план и все чаще употребляется напайная фоновая скань. С XIII в. число видов скани увеличивается — применяется ажурная и рельефная филигрань. Все большую роль начинают играть камни, появляются многоплановые решения.

Филигрань. История рукоделия.

Развитие филигранного искусства, приостановленное монголо-татарским нашествием, вновь приходит к расцвету в XV-XVI вв. Изделия с филигранью включают самые различные материалы: драгоценные камни, эмаль, дерево, резную кость. В это время работали известные мастера — сканщики Амвросий и Иван Фомин.

Филигранные изделия производились в царских или монастырских мастерских. Мастера-сканщики задумывали изделия и осуществляли все операции по их производству. В XVII в. потребность в сканных вещах увеличивается. Появляется разделение труда, ремесленники становятся самостоятельными, отдельные мастера осуществляют изготовление проволоки, сканных элементов.

В XVIII в. изготовлялись большие сканные изделия, наряду с камнями широко применялись хрусталь, перламутр. Одновременно получили большое распространение небольшие серебряные вещи: вазочки, солонки, шкатулки.

С XIX в. изделия из филиграни уже выпускались фабриками в больших количествах. Они разнообразны и по назначению и по ассортименту; дорогая посуда, церковная утварь, принадлежности туалета. Технологические приемы достигают высокого совершенства. Расцветает рельефная ажурная филигрань, появляется просвечивающая (оконная) эмаль. Но постепенно исчезает сочность, для многих вещей становится характерной манерность.

Сканное производство возрождается уже в годы Советской власти.

Источник: jewellery-hist.livejournal.com

Русская филигрань – от древности до наших дней

Филигрань, как одна из базовых ювелирных техник, была известна еще с VI века до нашей эры. Сущность филигранной техники заключается в нанесении на металлическую основу узора из тонкой проволоки. Это может быть узорчатое изделие без фона. Нередко изделия из ажурной или напаянной проволоки дополняют впаянными в углубления маленькими шариками (чернью) и эмалью.

Галилео. Скань

На Руси такую технику называли «скань» и происходит наименование от древнерусского слова «скать», означавшего сбивать, ссучивать. Ювелирную технику скани с применением черни для изготовления вещей в древней Руси начали использовать с IX века.

Наибольший рассвет российской скани с использованием самых различных материалов приходится на XV-XVI века, когда было много известных имен самобытных мастеров. Первоначально филигранные изделия производились в мастерских, которые принадлежали монастырям или царю. В связи с увеличением потребности в сканных вещах, производство сканных изделий в XVII веке перешло в отдельные мастерские, где мастера сами воплощали свои задумки в конкретные изделия. Тогда же в больших сканных изделиях стали широко применять кроме резной кости, драгоценные камни, дерево, хрусталь, перламутр, драгоценные камни.

Начиная с восемнадцатого века производство изделий со сканью, широко распространилось по всей России. Во многих художественных мастерских создавались как большие произведения искусства, так и изделия малых форм. Налаженное позднее промышленное производство позволило выпускать в больших масштабах изделия различного назначения.

На фабриках с использованием высоких технологий производились высокохудожественная посуда, церковная утварь, туалетные принадлежности. Появляется новый вид эмали – просвечивающаяся (оконная). Вместе с тем исчезает индивидуальность, появляется манерность стиля во многих вещах.

В двадцатом веке на ювелирных заводах и мастерских художественных фабрик, расположенных не только на территории России, но и в других союзных республиках, наряду с ювелирными изделиями изготавливались различные бытовые предметы, такие как вазочки, небольшие по размеру скульптуры, подстаканники и тому подобное. Современный художник – ювелир Юлия Маланчук для создания авторских модных ювелирных украшений использует традиции древнерусских выдающихся мастеров, работающих в технике скани. Не случайно, созданная Юлией Маланчук для фильма «Борис Годунов» (режиссер Сергей Бондарчук) копия Шапки Мономаха выставлена в музее Мосфильма.

В настоящее время с. Казаково Вачского района Нижегородской области и поселок Красное-на-Волге Костромской области являются главными центрами, где в основном сосредоточено сканное дело. Предприятие художественных изделий, расположенное в Казаково, на основе филигранной техники изготавливает уникальную продукцию сувенирного назначения и ювелирные изделия потрясающей красоты. Отличительной особенностью изделий Казаковских мастеров является то, что филигрань используется не как накладка, в качестве дополнительного украшения, а как самостоятельное изделие. Ажурные изделия из медной проволоки, покрытые слоем серебра, вызывают ассоциации с торжественной чистотой морозного леса, звонкостью заснеженных полей.

Созданный на базе профессионального училища, техникум народных художественных промыслов в Павловском, продолжает исторические традиции павловских умельцев прежних лет. Здесь готовят мастеров, овладевших в совершенстве техникой скани. В поселке Красное-на-Волге находится училище художественной обработки металлов и один из старейших в России ювелирных заводов (с 1919г.), использующий технологию финифти. Сохраняя традиции Красносельского ювелирного промысла, здесь выпускаются сканные изделия с цветной и витражной эмалью, Ритуально-обрядовые изделия, ювелирные украшения, посуда разного назначения, выполненные в технике филиграни, пользуются большим успехом не только у отечественных потребителей, но и за рубежом.

Филигранный узор создается с помощью разных элементов:

— елочки и других.

Соединения отдельных элементов в единое целое производится спайкой. Сочетание филиграни с зернью придает изделиям нарядность, особо изысканный вид за счет игры светотени и эффектной фактуры. Для изготовления изделий в технике филиграни применяют сплавы из благородных металлов, а также латунь, медь, мельхиор, нейзильбер.

В ювелирном деле используют три вида техники:

1. Напайная, когда проволоку и зернь напаивают на листовой металл. При удалении фона получают просечную филигрань, а если он остается, то скань называют фоновой или «глухой»;

2. Ажурная, где отсутствует фон, а зернь крепят на кружевном проволочном узоре, и ее именуют «Русской филигранью»;

3. Объемная техника предусматривает создание элементов изделия по отдельности, которые затем монтируются в общую композицию.

Орнамент скани может быть геометрическим, простых и сложных форм, но более распространенным является растительный узор. Филигранная отделка цветов с вытянутыми листками, листья с прожилками из завитков, поражает тонким художественным вкусом. В целях облагораживания украшений, выполненных в технике филиграни, их оксидируют и серебрят, сочетают с чеканкой, эмалью, гравировкой.

Любая из этих техник широко используется в самых разных видах ювелирных украшений. Большим спросом пользуются серебряные вещи прикладного назначения – шкатулки, вазочки, солонки. Сохранение и развитие древних традиций русской скани в современных условиях пользуется все большим спросом.

Источник: xn--80abkzflr3g.xn--p1ai

ФИЛИГРАНЬ

В русском декоративном искусстве художественная обработка металла всегда занимала видное место.

Во времена Киевской Руси мастера владели многими способами художественного литья, техникой сканно-эмальерного дела, золотой наводки, приемами выполнения черневого узора.

Большого расцвета художественная обработка металла достигла в XIV—XVII вв. Но наиболее широкое распространение в России обработка металла получила в конце XVIII— начале XIX в.

Филигрань (скань — от греческого слова, означающего сучить, свивать) — один из интереснейших и древних способов изготовления художественных изделий. Материалом для филигранных изделий служит витая или гладкая, иногда уплощенная вальцовкой проволока из меди, серебра, реже золота. Из проволоки выгибаются отдельные мелкие детали узоров будущих изделий.

Элементы сканого узора соединяются пайкой. Процесс производства филигранных художественных изделий очень трудоемок. Из мельчайших отрезков витой проволоки набирают на металлической пластинке специальными щипчиками рисунок и посыпают его измельченным в порошок сплавом. Затем изделие нагревают до температуры, необходимой для скрепления сплавом его элементов.

Скань может быть ажурной или накладной. Ажурная филигрань — самостоятельный способ получения различных художественных предметов: фруктовых ваз, конфетниц, сахарниц, подстаканников, брошей и т. д. Получают ажурную филигрань спайкой отдельных элементов узора. Иногда отдельным деталям ажурного сканого узора придается рельефность путем выколотки. Накладная филигрань — способ отделки художественных изделий из металла.

Скань (от др.-рус. скать — свивать), филигрань — вид ювелирной техники: ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой в верёвочки. Изделия из скани часто дополняются зернью (маленькие серебряные или золотые шарики) и эмалью.

Филигрань —один из традиционных видов художественной обработки металла. Эта техника, зародившаяся в глубокой древности, почти не изменилась и в настоящее время. Скрученный из двух или нескольких серебряных, золотых или медных проволочек жгутик называется сканью, или филигранью. Гладкая проволока протягивается через ряд отверстий в стальной пластинке, укрепленной в тисках или на волочильном станке. Пропущенная через вальцы проволока становится плоской, в виде ленточки.

Предварительный рисунок выполняется на бумаге, по нему выкладывается и приклеивается контур будущего узора. Затем собранные таким образом детали посыпаются припоем (измельченным сплавом серебра или золота с цветными металлами) и под действием огня спаиваются в ажурный узор. В зависимости от замысла ажурный узор может напаиваться на металл, может приобрести рельефную форму. Скань дополняется зернью — мелкими металлическими шариками, которые вносят пластическую игру, обогащают изделие. Эта техника дает бесконечно разнообразные вариации сочетания скани с зернью, построения растительных и геометрических орнаментов, соединения с гладким металлом и камнями.

В Киевской Руси техника скани стала использоваться с 9-10 веков. Тогда витую проволоку для производства ещё не использовали, а применялись зерни. Изделия 12-13 веков отличаются высоким качеством, в то время чаще стали использовать технологию напайной, а с 13 века — ажурной и рельефной скани, в производстве стали использоваться камни.

На 15-16 века приходится расцвет московской скани. Использовались разнообразные материалы: драгоценные камни, эмаль, дерево, резная кость. Самыми известными сканщиками в то время были Амвросий и Иван Фомин.

В 18-19 веках изделия со сканью производились во многих художественных центрах России. Создавались как большие произведения искусства, так и небольшие изделия (вазочки, солонки, шкатулки). В производстве стали применять хрусталь и перламутр. С 19 века налажено промышленное производство в значительных масштабах с применением различных технологий. На фабриках производили посуду, церковную утварь, туалетные принадлежности.

В годы советской власти скань широко применялась в художественной промышленности . Наряду с ювелирными украшениями изготавливались предметы быта: ажурные филигранные вазочки, подстаканники, миниатюрная скульптура и пр.

Источник: www.perunica.ru