Согласно Советской военной энциклопедии граната – это разновидность боеприпасов. Ее используют для того, чтобы поразить и уничтожить живого противника и технику для боя. Разгром неприятеля возможен за счет осколков и ударной волны, которые образуются, когда граната взрывается.

Происхождение нового типа боеприпасов

Снаряды, подобные гранатам, использовались с древних времен, еще до открытия пороха. Примитивные боезапасы шли в дело во время обороны крепостей. На их изготовление шла кора деревьев, папирус, глина, стекло. При падении эти материалы разбивались, и содержимое разлеталось в разные стороны. В качестве заряда в ход пускалась негашеная известь.

Из древних документов известно, что ее запах был способен удушать противника, вызывать у него расстройства.

В Европе понятие «разрывающийся снаряд» впервые упоминается в XIII – XV столетиях. Граф Сольмс, создатель произведения «Обзор военного дела», подробно описал внешний вид орудия, материалы, шедшие на изготовление, а также принцип действия.

Как устроена ручная граната Ф-1 «ЛИМОНКА»

В XVI столетии взрывающимся шарам впервые было дано определение «гранаты» или «гранадины». Автором термина стал Себастьян Геле. Он провел аналогию с плодом гранатового дерева, который при падении раскидывает семена на внушительное расстояние.

Ружейные мастера того времени предлагали различные варианты материала для гранат. Оболочки могли стать медными, железными, деревянными, стеклянными. Также применялась горшечная глина, и даже провощенное полотно. В качестве «начинки» выбирали порох, ртуть и иногда пули.

Появление гренадеров

Распространение гранат послужило толчком для организации специальных отрядов солдат, которых обучали правильному применению разрывающихся снарядов. Таких воинов называли гренадеры. Впервые их внедрили в ряды своей армии французы в период Тридцатилетней войны. В подразделение входили добровольцы, умеющие штурмовать и оборонять города. В 1674 году были организованы группы конных гренадеров.

В конце XVII столетия увеличилось количество гренадеров в прусской армии. На каждое гвардейское подразделение приходилось 10-12 таких солдат, которые занимали место с правого фланга батальонов.

Конные гренадеры французской армии в сражении при Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 года

Золотой порой гренадерских отрядов можно считать начало XVIII столетия. Этими военными подразделениями обзавелись все армии мира. Туда брали солдат, отличающихся физической силой, крупным телосложением и «страшным» видом. К началу XIX века, с распространением огнестрельного оружия, звено гренадеров видоизменилось в род войск. Его состав отбирали по тому же принципу, что и раньше, но в вооружении не было существенных отличий от снаряжения остальных пехотинцев.

Гренадеры в России

Появление гранат в России датировано концом XVII столетия. Примерно тогда же русская армия стала укомплектовываться командами гренадеров.

Во времена Крымского похода в пехотных войсках уже насчитывалось по одному отряду этих солдат на полк. Гренадерские подразделения вошли в состав Преображенского и Семеновского полков. В 1696 году группами гренадеров пополнились стрелецкие полки. В эти годы русская армия была занята вторым Азовским походом.

Подробно про ШРУС! Устройство ШРУСа, принцип работы и почему ШРУС хрустит?

Рядовой гренадер. 1700-1732 гг.

К 1709 году абсолютно все полки пехотинцев обзавелись гренадерскими отрядами. Спустя 4 года все подразделения специально обученных солдат соединили в 5 гренадерских полков. Кроме этого, появились полки конных гренадеров.

Со смертью Петра I гренадерские отряды начали утрачивать свое значение. Их переименовали в мушкетерские. Вплоть до 1814 года эти подразделения расформировывали и снова собирали в различные военные части, пока не свели в гренадерский корпус.

Использование гранат во второй половине XIX столетия

В середине XIX столетия гранаты перешли в разряд крепостного оружия, предназначенного для отражения противника, идущего на штурм.

В России крепости снабжались разрывающимися снарядами исходя из определенных норм. Так линия обороны получала по 50 единиц орудия на каждые 30 саженей. Метание осуществлялось 3 солдатами. Первому полагалось бросать гранаты, второму – заряжать, третьему – подавать. Таким образом, за минуту расходовалось 10 единиц.

При обороне Севастополя гранаты почти не использовались, так как их было мало. На военных складах нашли всего 1200 снарядов из стекла, которые предназначались для абордажного боя. Поэтому защитникам города приходилось забрасывать противника камнями.

По окончании войны было решено оснастить армию вооружением, которое соответствовало реалиям того времени. Изменения касались и гранат. С 1856 года проходили исследования и испытания опытных образцов разрывных снарядов. В 1863 году военнослужащих вооружили новой усовершенствованной 3-фунтовой ручной гранатой. Ее создал и описал поручик Казаринов.

Однако этот вариант снаряда был не идеален. Из-за влажности гранаты выходили из рабочего состояния. Также были выявлены недоработки.

В 1896 году Артиллерийским комитетом было принято решение о прекращении использования ручных гранат. Причиной послужило то, что разрывные снаряды являлись опасными не только для нападающих, но и для тех, кто обороняется. Кроме этого, к тому времени стали доступны более совершенные способы поражения врага, а также улучшилась оборона крепостей.

Если вам понравилась эта публикация, ставьте лайк ( — палец вверх) поддержите наш пр оект, подписывай тесь на наш канал и мы будем писать больше интересных и познавательных статей для Вас .

Источник: dzen.ru

Когда в армии появилась граната?

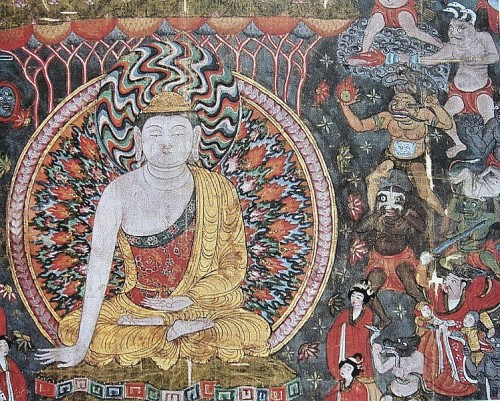

Ручная граната по праву может считаться одним из армейских долгожителей. «Карманная артиллерия», которой пользуются во всех армиях мира, имеет восточные корни. И наверняка пальма первенства в этом вопросе принадлежит китайцам — даже не потому, что именно они изобрели порох. Граната изначально представляла собой небольшой глиняный сосуд, начинённый либо горючей жидкостью на основе природной нефти, либо селитрой или порохом. Запал — хлопковый или пеньковый фитиль, также пропитанный селитрой или натёртый пороховой мякотью. Это простейшее устройство применялось в первую очередь при осаде или обороне укрепленных городов, но и в полевых условиях ему находилось место: пожалуй, даже не в силу поражающих факторов, а именно для внесения сумятицы в боевые порядки противника — пешего и особенно конного.

Самое раннее изображение пистолета и гранаты. Источник изображения: wikichi.ru Удивительно, но глиняные гранаты примитивного устройства применялись в Китае ещё в середине ХХ века: китайцев много, современного оружия мало. Там и простейшие мечи с алебардами шли в ход, а в таких условиях и глиняная граната хороша. От китайцев это оружие попало к соседям — индусам, от них к арабам.

Несомненно, что в более позднее время монголы переняли у китайцев не только хитрые осадные машины, но и ручные гранаты: этим объясняются их находки в поволжских городищах времен Золотой Орды. Европейские источники молчат об этом оружии; тем не менее, упоминания о порохе присутствуют в них уже в XIII веке, и рецепт его секретом не был (тем более, что секрет в изготовлении очень прост). Но что касается ручных гранат, не просто упоминания, а подробные описания с инструкциями по применению относятся всё же к более позднему времени — XVI веку. Это всё тот же небольшой глиняный сосуд, предназначенный для метания рукой или при помощи пращи. Иногда он имеет тонкую шейку, плотно забитую пороховой мякотью, но чаще он обычной шарообразной формы.

Керамические ручные гранаты, найденные в Ингольштадте Германия. Источник изображения: wikichi.ru Технологическим прорывом стало использование литого чугунного корпуса: эта идея, относящаяся к 1405 году, принадлежит Конраду Кайзеру фон Айхштадту. Чугун прочен, но хрупок: при взрыве корпус разлетается на осколки, обладающие значительной убойной силой.

Правда, в изготовлении такая граната дороже глиняной, поэтому вытеснение глины чугуном происходило очень постепенно. На фоне скорострельности и точности тогдашнего огнестрельного оружия ручные гранаты смотрелись очень даже сообразно эпохе.

Они были разными: самые лёгкие использовались в пехоте, кавалерии и на флоте (при абордаже), самые тяжёлые — при обороне укреплений (не стоит забывать, что и артиллерийские боеприпасы малого веса тогда назывались «гранатами», но к ручным гранатам они не имеют отношения). Постепенное внедрение в армии чугунных гранат привело к появлению ручных мортирок (первых гранатомётов — пускай ещё очень далеких от современных), позволявших метать гранату на расстояние, недоступное для броска рукой.

В России первые ручные гранаты появляются вместе с полками иноземного строя в третьей четверти XVII века. Уже при Петре они становятся оружием массовым: появляются и специально предназначенные для их использования гренадёры. Ручные мортирки в петровское время тоже не редкость. Создавая армию нового типа, Пётр позаимствовал всё лучшее: к тому моменту гренадёры были уже во всех европейских армиях.

Источник изображения: topwar.ru Правда, уже к середине XVIII века гранаты остались только на вооружении флота: в пехоте их применение угасло поначалу из-за господства линейных построений, а затем благодаря маневренным боям с масштабным применением полевой артиллерии (на фоне широкого использования картечи места им не нашлось). И упоминание о них в России мы встречаем уже в XIX веке, в связи с обороной Севастополя 1854 года.

Стеклянные зажигательные гранаты (по сути, бутылки с горючей смесью) хранились на флотских складах и предназначались для абордажных боёв: однако им нашлось место в обороне бастионов. Первой отечественной ручной гранатой близкого к современному типа стала граната системы Лишина, изобретенная в 1904 году.

На смену ей в 1912 пришла граната Рдултовского, с которой русская армия и встретила Первую мировую войну. Уже с началом войны она была модернизирована: новый образец 1914 года (РГ-14) имел различные варианты, вплоть до химического.

Вообще, Первая мировая породила на ручные гранаты устойчивый спрос: появляется множество новых образцов, наступательных и оборонительных, снаряженных тротилом и аммоналом и снабжённых капсюльными запалами различных конструкций. Пожалуй, наиболее узнаваемой из них является французская F-1, история которой нашла продолжение в Красной Армии (Ф-1, «лимонка»): она применяется до сих пор, изменилась лишь конструкция запала. Широко известна и ручная граната конструкции Дьяконова (РГД-33). Впрочем, во время Великой Отечественной войны использовались и гранаты, корпус которых был изготовлен из миномётной мины, и бутылки с зажигательной смесью. Широкое применение танков породило и противотанковые гранаты: РПГ-40 и пришедшие ей на смену кумулятивные РПГ-43 и РПГ-6.

Противотанковая граната РПГ-6. Источник изображения: broneboy.ru Ручные гранаты используются до сих пор — и ещё долго будут использоваться, несмотря на то, что автоматы у большинства солдат укомплектованы подствольными гранатомётами. Разбавим немного сухой очерк: самое забавное упоминание ручной гранаты, встреченное в отечественной прессе, относится ко времени первой чеченской: «. И к ногам солдата падает шипящая, плюющаяся дымом и искрами Ф-1». Понятно, что мастеру пера хотелось сделать заметку более цветастой: но надо, как говорится, и меру знать. И матчасть учить.

Просмотров 3130

Смотрите также

Просмотров 2936

Просмотров 1488

Просмотров 616

Просмотров 1608

Просмотров 461

Покупателям

О компании