Жемчуг регулярно появляется в топе ювелирных трендов в разных обличиях: до пандемии модный мир был очарован так называемыми барочными жемчужинами неправильной формы, затем мы носили наивные «детские» кольца и бусы из бисера и речного жемчуга, и, конечно, не забывали о тонких нитях из бусин с перламутровым покрытием — тех самых, что в первой половине XX века ввела в моду Коко Шанель, заложив тем самым основу современной бижутерии.

Один из главных трендсеттеров эпохи, Алессандро Микеле, на днях предложил свой способ носить классические украшения. В коллекции Gucci Cosmogonie, показанной на днях средневековом замке Кастель-дель-Монте в Апулии, особое внимание было уделено аксессуарам: в частности, массивным чокерам из жемчужин правильной круглой формы, которые полностью скрывали шеи моделей и в некоторых образах были дополнены длинными подвесками. Учитывая влияние Микеле на индустрию и тренды, советуем уже сейчас отправляться на поиски похожих сетов и помнить два правила стайлинга: жемчуга должно быть много, и сочетать его можно теперь даже с разноцветными кристаллами, не боясь переборщить.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МАНДАРИН — 3 НИТИ ЖЕМЧУГА СПАСУТ ВАШИ СОСУДЫ!

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Источник: www.thesymbol.ru

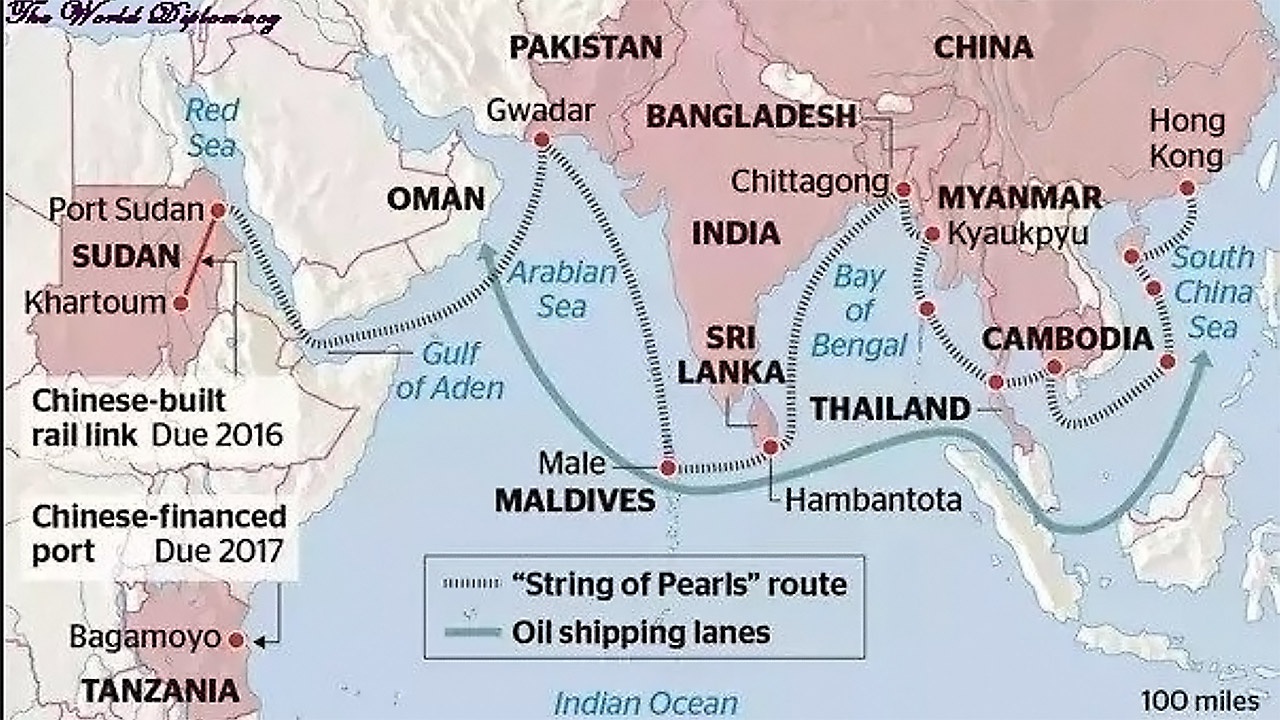

«Нить жемчуга»: китайская стратегия сильной морской державы

Чтобы достигнуть лидирующих позиций в мире и обеспечить национальную безопасность, Китай декларирует значимую для своего развития стратегию — освоение, использование и защиту морского пространства, строительство сильной морской державы

24 января 2022, 11:00

Основные положения стратегии «Нить жемчуга» были опубликованы ещё в январе 2013 года.

Читайте нас на:

Основные положения стратегии сильной морской державы были опубликованы ещё в январе 2013 года в комментариях к докладу Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В них содержатся рекомендации для командования китайской армии рассмотреть возможность создания за рубежом так называемых баз и пунктов всестороннего обеспечения деятельности кораблей и вспомогательных судов национального флота в интересах поддержания безопасности морских торговых путей в Индийском океане и западной части Тихого океана. При этом в комментариях к документу отмечено, что эта страна не намерена возводить военно-морские базы по примеру США, но и не исключает саму возможность строительства таких объектов на территории стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки.

В соответствии с планами китайского руководства, к 2025 году предусматривается создание трёх линий пунктов инфраструктурной поддержки для обеспечения деятельности кораблей китайского гражданского и военного флота в Индийском океане:

МК «Нить речного жемчуга» на замочке-тогл .

- северная линия будет включать порты Бангладеш, Мьянмы, Пакистана и Шри-Ланки;

- западная — порты в Йемене, Омане, Джибути, Кении, Танзании, Мозамбике;

- южная — с портами Сейшельских островов и Мадагаскара.

Для обеспечения деятельности ВМС НОАК в иностранных портах руководство Китая заключило с правительствами прибрежных стран ряд двухсторонних соглашений: например, с Пакистаном — о совместном финансировании строительства порта Гвадар и порта Пасни с правом на последующую эксплуатацию.

Руководство Китая заключило с Пакистаном соглашение о совместном финансировании строительства порта Гвадар.

Как правило, договоры такого рода направлены на претворение в жизнь Китаем концепции «Нить жемчуга», которая направлена на беспрепятственную транспортировку энергетических ресурсов в Китай из стран Ближнего Востока морским путём. Результаты анализа документов показывают, что Пекин реализует не только концепцию «Нить жемчуга», но и дополняющую её концепцию «Двойное применение баз обеспечения».

Основные положения концепции заключаются в стремлении принимающих в КНР решение лиц нарастить или обеспечить присутствие национальных экономических и военных структур в западной части Тихого океана, в странах северо-восточной и северо-западной частей Индийского океана в целях обеспечения транспортной и ресурсной безопасности.

Следует отметить, что между этими концепциями существуют некоторые различия. Во-первых, согласно положениям концепции «Двойное применение баз обеспечения» заход кораблей китайского военного флота в иностранный порт осуществляется по просьбе и при содействии экономического партнёра (китайской компании) в этой стране и не подразумевает наличие двусторонних договоров между государствами о заходах военных кораблей в порты договаривающихся стран, в то время как концепция «Нить жемчуга» требует юридически оформленных межгосударственных соглашений в рамках политических отношений с каждым из государств. Во-вторых, исходя из правовых особенностей использования объектов портовой инфраструктуры, концепция «Нить жемчуга» предоставляет больше возможностей для всестороннего обеспечения деятельности кораблей и судов китайского флота даже при условии отсутствия у страны экономических партнёров в портах ближневосточных государств. По концепции «Двойного применения баз обеспечения» эти объекты используются главным образом для противодействия нетрадиционным угрозам безопасности, таким как морское пиратство и терроризм.

Согласно положениям концепции «Двойное применение баз обеспечения», заход кораблей китайского военного флота в иностранный порт осуществляется по просьбе и при содействии экономического партнёра.

Представляющая интерес для американских исследователей система стационарного обеспечения китайского флота за пределами страны включает пункты обеспечения (с использованием инфраструктуры портов государств) и базы обеспечения (создаваемые Пекином на территории спорных островов). Согласно упомянутым выше концепциям, пункты и базы инфраструктурной поддержки китайского корабельного флота в прибрежных странах Индийского океана могут быть разделены на три категории:

1) специализированные — для топливного обеспечения (Оман — порт Салала, Мозамбик — порт Накала);

2) универсальные — для пополнения запасов, отдыха экипажей, стоянки кораблей и судов (Пакистан — порт Пасни, Йемен — порт Аден);

3) многофункциональные — для пополнения запасов, обслуживания кораблей, отдыха экипажей (Пакистан — порт Гвадар, Джибути — порт Джибути).

К настоящему времени руководство КНР в рамках рассматриваемых концепций провело ряд успешных мероприятий. Например, достигнуты договорённости по заходу кораблей в порты некоторых стран Ближнего и Среднего Востока, что должно в полной мере поддерживать деятельность китайских кораблей.

Последние несколько лет Китай становится всё более заметным участником и наращивает своё присутствие в странах Ближнего и Среднего Востока за счёт такого инструмента, как строительство портовой инфраструктуры. Данные объекты всестороннего обеспечения позволят совершать китайским кораблям беспрепятственную навигацию в водах Мирового океана. При этом после обострения в январе 2022 года обстановки в Казахстане — одном из основных поставщиков углеводородов сухопутными маршрутами, — вполне возможно увеличение числа контролируемых китайскими компаниями портов в странах-экспортёрах углеводородов, первое место из которых составляет ближневосточный регион.

КНР уже контролирует транссредиземноморскую торговую морскую артерию.

Отметим, что КНР уже контролирует транссредиземноморскую торговую морскую артерию, которая соединяет порты Египта с материковой частью Европы в перевалочном порту в Пирее (Греция). Оператор Пирейского порта китайская компания China Ocean Shipping Company (COSCO, владеет 51% акций порта) предоставляет грузовые железнодорожные перевозки, конечными пунктами которых являются Австрия, Чехия, Германия и Польша.

Китай помогает Египту увеличить общую контейнерную вместимость своих портов на Средиземном море. Большая часть внешней торговли Египта осуществляется через порт Александрия и вспомогательный порт Эль-Дехейла с общей контейнерной вместимостью 1,5 млн двадцатифутовых эквивалентов (TEU, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).

Порты управляются гонконгской компанией Hutchison Port Holdings. Эта компания также готовит к открытию в первой половине 2022 года новые причалы египетского порта Абу-Кир объёмом 2 млн TEU. Суэцкий контейнерный терминал (SCCT) на 5,4 млн TEU в Восточном Порт-Саиде принадлежит голландской компании APM (55%) и китайской COSCO (20%), а оставшаяся доля в 25% разделена между организациями и участниками частного сектора Египта. SCCT обслуживает всю экономическую зону Суэцкого канала, крупнейшим инвестором которого также является Китай.

Таким образом, кто будет владеть портовыми объектами критической инфраструктуры сегодня, тот займёт лидирующие позиции в торговой мировой сети в ближайшем будущем. Китайское руководство и китайские компании прекрасно понимают такую перспективу. Но ставки в этой «игре» очень высоки, так как конкуренты не спят и будут всячески пытаться перехватить инициативу.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: zvezdaweekly.ru

“Нить жемчуга” на современном этапе “Большой мировой политики”

Термином “нить жемчуга” ( String of Pearls ) принято обозначать комплексную стратегию КНР по всестороннему расширению своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Сразу отметим, что хотя такая стратегия несомненно присутствует (например, в виде важнейшего её элемента, каковым является политико-экономическая концепция Belt and Initiative ), в самом Китае этот термин не употребляется. Поскольку он, что называется, не “местного” происхождения.

Своим появлением он обязан американской политологии конца девяностых — начала нулевых годов, которая в то время была вполне качественной, способной достаточно адекватно оценивать складывающую в мире ситуацию и хорошо прогнозировать наиболее вероятное её развитие.

Важнейшим таким прогнозом стало предсказание превращения КНР (приблизительно в течение последующих десяти лет) во вторую мировую державу и, следовательно, главного геополитического оппонента Вашингтона, который с окончанием холодной войны оказался в одиночестве на вершине мировой военно-политико-экономической иерархии. Указанный прогноз оказался точным как по содержанию, так и срокам свершения.

Отметим оперативное реагирование политического руководства США того времени на указанный прогноз, что в связке “наука — правящая элита”, вообще говоря, происходит не везде и не всегда. Среди предпринятых тогда мер предупредительного плана (к каковым, несомненно, относится вторжение в Афганистан, последовавшее за пресловутыми событиями 9/11 2001 г.) важнейшее место отводилось превращению Индии в “естественный противовес” Китаю.

Тогда-то и была вброшена (из Вашингтона, ещё раз это подчеркнём) в политическое пространство концепция стратегии “нити жемчуга”, которой якобы придерживается КНР по отношению к Индии. Указанная стратегия заключалась в завоевании превалирующего влияния Пекина на страны, находящиеся в ближайшем окружении Индии. На “континенте” к таковым относятся Мьянма, Бангладеш, Непал, Пакистан. На “море” (то есть в акватории Индийского океана) – Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшельские Острова. В последнее время в указанную “нить” включают также страны Персидского залива и Восточной Африки.

Подчеркнём, что обозначенный выше “вброс” отнюдь не являлся продуктом лишь умозрительных построений неких заокеанских политических умников. Как и любая схожего плана провокация (например, направленная на свержение некоторой “нехорошей” власти), данная оказалась жизнеспособной только по одной причине: что называется, “на местах” сложились более или менее подходящие условия.

В НВО не раз отмечалось, что во всей недолгой истории двусторонних отношений независимых Индии и Китая накопился солидный “кейс” разного рода негатива. В частности, без какого-либо видимого присутствия “заморского фактора” рутинный вроде бы выборный процесс в том или ином элементе “нити жемчуга” превращается в повод для немалых волнений в Дели и Пекине. Как это было недавно, например, в Непале, Шри-Ланке, на Мальдивах.

Природа этих волнений понятна хотя бы применительно к Дели. Ибо указанные страны, повторим, входят в упомянутую “нить”, которую иногда представляют в виде “жемчужного ожерелья” на теле Индии, способного в “нужный момент” превратиться в удавку на её шее.

Отметим, впрочем, что все эти образы являются прямым следствием “европейски-рационального” осмысления окружающего мира, которое в своё время послужило базой для концепции Realpolitik О. фон Бисмарка. У которого, в свою очередь, почти 2500 тысяч лет назад в той же Европе были идейные предшественники, полагавшие, что если Афины “резко усиливаются”, то для Спарты это не есть хорошо и надо предпринять нечто “превентивное”. Следствием чего явилась катастрофическая гражданская война, фактически покончившая с великой греко-античной культурой.

Автор всё же надеется, что специфика существенно более пластичного “азиатского” мышления позволит двум ведущим державам континента (Индии и Китаю) обойти “ловушку Фукидида”, которая подстерегает их, если в отношениях друг с другом они будут следовать логике Realpolitik . Вовсе не обязательно рассматривать в качестве вызова национальным интересам то, что Китай строит мосты-дороги, электростанции и прочие “сопутствующие” объекты в тех же Мьянме, Непале, на Шри-Ланке и Мальдивах.

Кое-где (например, в Пакистане на побережье Аравийского моря) появляются и военные объекты? — Это так, но Китай, как и все, имеет право на военное строительство, а также использование военного инструментария в целях обеспечения национальных интересов. Кроме того, корабли Индо-Тихоокеанского и Центрального командований США, то есть страны, расположенной на другой стороне глобуса, “пасутся” здесь постоянно и задолго до китайцев.

В ответ вполне может последовать упрёк: “Легко заниматься миротворческим морализаторством, находясь в позиции стороннего наблюдателя. От американцев (по крайней мере, за прошедшие 20-30 лет) мы ничего плохого не наблюдали. Совсем даже наоборот. А вот с Китаем, как Вы сами говорите, неактивный “кейс” уже накопился изрядный.

Последний конфликт в Ладакхе до сих пор не можем урегулировать, задумали строить плотину в Тибете на Брахмапутре (как-то они там по-своему эту реку называют). Мало того, подозреваем, что у пакистанских джихадистов появились китайские дроны. Так что ждём новых проблем в нашей части Кашмира где и без того недели не проходит без вооружённых инцидентов”.

Кроме малозначащих сентенций общего плана трудно в ответ на это сказать что-либо весомо-конкретное. Следуя собственному пониманию складывающейся в регионе ситуации, Дели расширяет всестороннее взаимодействие с США, в частности, в странах “нити жемчуга”. В этом плане этапный характер носила очередная встреча министров иностранных дел и обороны Индии и США (в так называемом “формате 2+2”), состоявшаяся в столице первой в начале октября с. г. По окончании которой участвовавший на ней госсекретарь США М. Помпео отправился в Шри-Ланку и на Мальдивы, завершив одно из своих последних заграничных турне посещением Индонезии и Вьетнама.

В конце ноября в Коломбо прошла трёхсторонняя встреча советников по национальной безопасности тех же Шри-Ланки и Мальдив, а также Индии. Предыдущая подобного формата встреча состоялась шесть лет назад. Как и тогда, основу повестки дня составили вопросы разработки и реализации различного рода инфраструктурных проектов в первых двух странах. В комментариях индийских СМИ красной линией проходит тема конкуренции с аналогичного рода китайскими проектами. Обратило также на себя внимание упоминание, во-первых, фактора попыток обозначения присутствия в Шри-Ланке и на Мальдивах США и Японии, а также, во-вторых, военно-политического проекта Quad с участием двух последних стран, Индии и Австралии.

Повторим, однако, что объектами политической игры по “перетягиванию каната” являются не только “морские”, но и “континентальные” звенья “нити жемчуга”. В фокусе повышенного внимания Пекина и Дели в последние месяцы оказался Непал, куда после неких изменений во властных структурах зачастили высокие госчиновники Индии и КНР.

В заключение всё же обратимся к тем самым “общим” сентенциям в связи с всё более очевидной ситуацией абсурда, складывающейся за мировым «игровым столом». Когда на фоне глобальных проблем едва ли не катастрофического плана игроки продолжают заниматься мелкими интригами. Как если бы некие жители древних Помпей продолжали передвигать разделяющий их владения забор, не обращая внимания на уже начавшееся извержение Везувия.

Именно этот образ возникает при наблюдении за всем происходящим вокруг стран “нити жемчуга”.

Владимир Терехов, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, специально для интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».

Источник: journal-neo.org