Символизм как литературное направление возник в период начавшегося кризиса России конца XIX – начала XX века и по праву принадлежит культуре Серебряного века нашей страны.

В русском символизме различают:

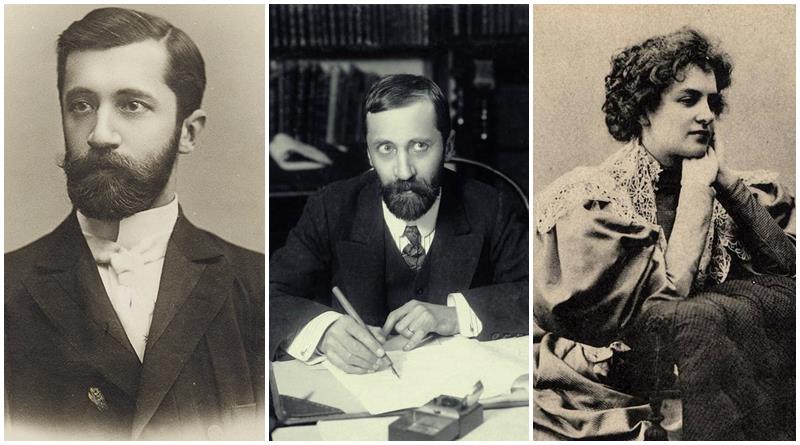

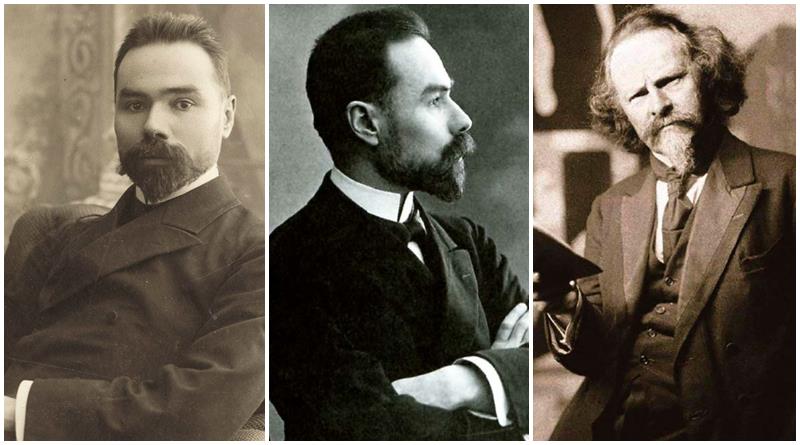

- «старшее поколение» — представители: Д.Мережковский, А.Добролюбов, З.Гиппиус, К.Бальмонт, Н.Минский, Ф.Сологуб, В.Брюсов

- «младшее поколение» — младосимволисты — А.Блок, А.Белый, Вяч. Иванов, С.Соловьев, Ю. Балтрушайтис и др.

Практически каждый из этих поэтов и писателей испытал на себе процессы бурного роста духовного самоопределения личности, стремления приобщиться к исторической действительности и поставить себя перед лицом народной стихии.

У символистов были свои издательства («Скорпион», «Гриф») и журналы («Весы», «Золотое руно»).

В той или иной степени они объединялись в группы или сообщества («Религиозно-философское общество»), собирались вместе, чтобы поделиться стихами, новыми взглядами и идеями ( «Воскресения» Ф.Сологуба, «Башня» Вяч. Иванова).

Что такое СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК и как разобраться с ИЗМАМИ ? Имажинизм, футуризм, символизм, акмеизм

Основные черты символизма

Русские символисты по-новому осмыслили роль личности не только в творчестве, но и в русской действительности, да и жизни вообще.

Интерес к личности поэта, писателя, человека привел поэтов этого направления к своеобразному «расширению» личности. Такое понимание человеческой индивидуальности свойственно всем русским символистам. Но отражалось это по-разному — в статьях, манифестах, в поэтической практике.

У Д.Мережковского — поэт погружался в бездну «темного и бессознательного» психики человека.

В.Брюсов проникал и проникался сам

К. Бальмонт стремился отобразить в стихах стремление к изменениям, чувственным переменам, выразить свое, чувственное понимание мира, личность становилась в своих проявления как бы выше и разнообразней понимания добра и зла

Ф. Сологуб провозглашал единство и равноценность настроений человека, говорил об этической нейтральности художника.

Для всех этих поэтов в той или иной степени и в жизни, и в творчестве было характерно чувство артистической игры, мистификации, смена личин и масок (примером может служить мистификация Волошина и Елизаветы Васильевой со стихами Черубины де Габриак).

Такой подход к личности художника в широком смысле слова требовал развития индивидуальности, ее особости, «единичности».

Об этом писал К.Бальмонт в предисловии к сборнику «Горные вершины» /1904 /.

«Горные вершины единичны…Вершины сознания и творчества следуют тому же великому принципу личности, отъединения, уединенности, отделения от общего».

Русские символисты по своему мироощущению не могли не отказываться от так называемого превознесения среднего человека, характерного для реализма, они не признавали социально-исторического, конкретно-временного.

Бальмонт превозносил личность

в «беззаветности» всех ее желаний и в «безвременности», Человек существует вне истории, для поэта «нет ни вчера, ни завтра».

О том же говорит и В.Брюсов:

Символизм в литературе. Кратко самое главное

«…если бы тот же художник явился позже на два столетия, он сказал бы, хотя и в иной внешности, то же, совсем то же».

Эллис назвал такой подход «артистическим индивидуализмом». Это взгляд на личность свойствен и старшим поэтам направления, и младосимволистам.

Отсюда их отрицание общепонятного, доступного в искусстве и поиск в нем необыкновенного, изысканного, «артистического».

Но такой подход к личности, которая в сущности сталкивалась с реальной действительностью, не мог не вызывать трагического мироощущения жизни, своеобразного творческого пессимизма.

А.Волынский видел трагедию

«в самом принципе существования – в индивидуализме», и считал, что «трагическое миропонимание – единственно верное, единственно возможное, потому что отношение между индивидуальным началом личности и безымянным началом божества разрешается трагически».

В то же время превознесение личности было связано с гуманистическим представлением о человеке, гуманизмом, пусть и трагическим.

Эстетика у символистов

- «аристократический индивидуализм»

- трагический гуманизм

- идея преображения « свободной личности».

Подлинная личность, по мнению Мережковского,-

это мистик, творец, которому дано непосредственно постигать символическую природу жизни и мира.

На рубеже эпох Д.Мережковский был озадачен двумя идеями:

- «идеей нового человека»

- «идеей жизнетворчества» — создания второй реальности.

Обе эти идеи неразрывно связывают символистов с духовными исканиями и философскими системами конца XIX – начала XX века.

Тема несоразмерности Вечной Вселенной и мгновенности бытия человека, мира человека, характерная для представителей творческой интеллигенции Серебряного века, присутствует у многих символистских поэтов:

Например, у А.Блока:

«Миры летят. Года летят. Пустая/ Вселенная глядит в нас мраком глаз.// И уцепясь за край скользящий, острый,/ И слушая всегда жужжащий звон,- / Не сходим ли с ума мы в смене пестрой/ придуманных причин, пространств, времен..// Когда ж конец? Назойливому звуку/ не станет сил без отдыха внимать…/ Как страшно все! Как дико! – Дай мне руку,/ Товарищ, друг!

Забудемся опять./.

Характерные признаки символистского направления

- индивидуализм

- идеализм

- осознание трагичности мира, кризиса русской действительности

- романтические поиски смыслов

- содержательное и структурное единство поэзии

- преобладание общего над частным

- тематическая циклизация творчества каждого автора

- поэтически- философские мифологемы (например, образы Софии и Вечной Женственности у В. Соловьева)

- образы-доминанты (например, образ метели, вьюги у А.Блока)

- игровой характер творчества и жизни

Таким образом, символизм как таковой видит действительность в бесконечных, многообразных по содержанию и форме символах.

Наша презентация по теме

Понимание символа

У русских поэтов — представителей этого направления- оно сильно различалось.

- философский символизм видит в нем соединение чувственного и духовного (Д.Мережковский,Вл.Соловьев).

- Мистический символизм склоняется к преобладанию духовного, к достижению царства духа, неистового стремления к иным мирам, отрицает чувственность как нечто ущербное, то, от чего должно освободиться (таков, поэтический мир А.Белого).

Роль символистов в создании новых поэтических форм, новых веяний и новых идей, новых тем и нового осмысления жизни как таковой для истории русской литературы, и шире – русской культуры, бесценна.

Источник: velikayakultura.ru

86. Русский «серебряный век»: литература. Символизм

В продолжении всего XIXв. русская литература была властительницей дум и душ всей российской читающей публики. Литература была больше, чем литература, это было общественное мнение в стране, в которой его не должно было быть. Традиция следованию велениям литературы привело к концуXIXв. русского читателя в тупик в связи с тем, что появились многочисленные «течения», группы, объединения, возникавшие внутри каждого из искусств, декларировали свои художественные установки в теоретических манифестах. Акмеизм и футуризм, наследуя символизму, противопоставляли себя ему на разных основаниях, одновременно критикуя друг друга и все прочие направления. Следование собственной творческой программе становилось для поэтов и писателей главной ценностью.

Основными направлениями в русле «серебряного века» становятся символизм, акмеизм и футуризм.

Открытия поэтики русского символизма состоят в «формальных» нововведениях, в подвижности и многозначности поэтического слова; в новых дополнительных оттенках и гранях смысла. В поэтической фонетике появились новые ассонансы (рифмы) и эффектная аллитерация (повторение одинаковых или однородных согласных).

Символизм в русской литературе: отличительные черты, представители

В конце 19 века в искусстве и литературе России сформировалось новое направление – модернизм. В нем слилось несколько течений, и одно из самых мощных было символизмом. Однако это течение было свойственно не только русской литературе, но и зарубежной. Строго говоря, зародилось оно не у нас, а во Франции, однако русский символизм отличался от французского и был более многогранным.

Без понимания этого течения и художественного метода невозможно составить представление о литературе Серебряного века. Поэтому сегодня я напомню вам, как проявлялся символизм в русской литературе, каковы были его основные черты. Вкратце расскажу и об основных представителях этого направления в русской литературе.

История появления и развития символизма в русской литературе

Символизм зародился в конце 1880-х годов во Франции. Его появление в литературе связывают с именем Жана Мореаса, который в 1886 году опубликовал манифест «Le Symbolisme». Ключевыми понятиями поэтики, если принимать во внимание эту работу, нужно признать символ и идею. Все явления этого мира, по мнению теоретика французского символизма, являются отражениями мира идей, и именно с этой точки зрения представляют интерес для символизма.

Жан Мореас писал буквально следующее: «Все феномены нашей жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как неосязаемые отражения первоидей, указующие на свое тайное сродство с ними».

Наиболее известными французскими символистами были П. Верлен, С. Малларме, А. Рембо. Родоначальником французского символизма называют Ш. Бодлера.

Поэзия французских поэтов символистов – это поток ощущений. Основой их художественного метода является идеализированная чувственность. Типичное не представляет для них интереса, они ищут единственное и неповторимое. Эмоции в их лирике беспредметны.

Формирование символизма в России происходило, с одной стороны, под влиянием вышеперечисленных авторов, с другой стороны, русский символизм имел собственные корни. К слову сказать, поэты, стоявшие у истоков интересующего нас литературного направления в нашей стране, не признавали влияния на их творчество западной литературы. Своими предтечами они называли Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.

- В. Брюсов, один из первых русских символистов, называл Ф. Тютчева основоположником поэзии нюансов, а строчка из стихотворения Федора Ивановича Silentium стала девизом представителей русской символистской школы («Мысль изреченная есть ложь»).

- А. Фет полагал, что цель поэта – «открыть просвет в вечность», а не создать образ. Он старался не изображать в своих стихах реальность, а навевать настроение. Такой подход к искусству как раз и был близок символистам. В частности, именно у Афанасия Афанасьевича учился символист К. Бальмонт музыке слова.

Параллельно в Москве В. Брюсов и его сокурсник А. Митропольский работали над альманахом «Русские символисты» (1894-1895 гг.).

С первым этапом развития русского символизма связывают также имена З. Гиппиус (супруги Д. Мережскоского), К. Бальмонта и Ф. Сологуба. Последний творил сам по себе, не примыкая к какой-либо школе.

Второй этап развития русского символизма пришелся на начало 20 века. Наиболее яркими представителями младосимволистов были А. Белый, А. Блок, В. Иванов, С. Соловьев. Большое влияние на их творчество оказала философия В. Соловьева. Его учение базировалось на концепции двоемирия и образе святой Софии, которая олицетворяла ветхозаветную и платоновскую мудрость.

Младосимволисты именовали ее Вечной Женственностью, Девой Радужных Ворот, Мировой Душой и Прекрасной Дамой. Они ожидали явления Вечной Жены и видели знаки ее грядущего воплощения в чертах своих любимых женщин: А. Блок – в лице Любови Менделеевой, А. Белый (Бугаев) – в лице Маргариты Морозовой.

Также на этот период приходилось творчество символистов И. Анненского, М. Волошина и многих других авторов.

Площадкой, объединяющей символистов старой и новой школы, стал журнал «Весы» (1904 – 1909 гг.), который выпускался издательством «Скорпион». Также художественно-печатными органами русских символистов были журналы «Аполлон» и «Золотое руно».

Просуществовал символизм в русской литературе не долго. Уже в 1910-х годах он начал угасать, а к 1920-м годам от него остались лишь слабые отголоски.

Основные черты русского символизма

Приведу основные черты русского символизма:

Главной особенностью символизма является использование символов. Реалистический символ связан с объективной сущностью предметов и явлений, символический – с субъективным представлением поэта о мире. Во всех вещах и словах символисты искали знаки чего-то другого. При этом они не заботились о том, чтобы их символы были понятны читателю. Более того, символы многозначны, из-за чего чтение произведений символистов тоже превращается в творчество.

Символистским произведение можно назвать, основываясь на характерных признаках символизма. Вот они:

- использование символов;

- двоемирие;

- возвышенные темы;

- мистицизм;

- иносказания;

- недосказанность;

- многозначность;

- наличие собственной поэтической мифологии;

- внимание к форме, структуре произведений, музыкальности стихотворного ритма, звукописи.

Для достижения целей символистов больше подходили лирические жанры (стихотворение, элегия, ода), но использовались и другие:

- эпические (рассказ, новелла, сказка, повесть);

- лироэпические (поэма);

- драматические (трагедия, драма).

Причем пьесы могли писаться в стихах.

Исследователи русского символизма выделяют еще один жанр, присущий именно этому течению. Это книга (или цикл стихотворений). Произведения символистов часто издавались сборниками, и были связаны друг с другом. Это помогало создавать собственную мифологию.

Представители русского символизма

Представителей символизма в русской литературе принято делить на две группы. Это «старшие» и «младшие» символисты. К первым относят Д. Мережковского, З. Гиппиус, К. Бальмонта, В. Брюсова и Ф. Сологуба, ко вторым – А. Белого, А. Блока, В. Иванова, С. Соловьева, И. Анненского, М. Волошина и других авторов.

«Старших» и «младших» символистов разделял не только период, на который пришлось начало их творческого пути, но и разный взгляд на искусство. Различия между концепцией символизма «старших» и «младших» символистов я занесла в таблицу.

Концепция «старших» символистов опиралась на философию Ницше и Шопенгауэра, а «младших» символистов – на учение В. Соловьева.

Вкратце расскажу об основных представителях обоих течений русского символизма.

- Дмитрий Мережковский (1865-1941 гг.). Для него символизм был способом постижения и Бога, и действительности. В его творчестве были противопоставлены «правда земная» и «правда небесная». Прозаическая трилогия писателя называлась «Христос и Антихрист». Главными символами в поэтическом творчестве Мережковского были бездна и мгла;

- Зинаида Гиппиус (1861 – 1945 гг.) – супруга и литературный последователь Д. Мережковского. Современниками она обвинялась в декадентстве (упадничестве), и соответствующие мотивы на самом деле прослеживаются в ее публицистическом и прозаическом творчестве. Однако лирика З. Гиппиус выдавала в ней автора, верящего в светлое. В стихотворении «Все вокруг» она противопоставляет его грязи и серости обыденной жизни;

- Валерий Брюсов (1873 – 1924 гг.). Один из основоположников и теоретиков русского символизма, издатель альманаха «Русские символисты», был фактическим руководителем редакции «Весов». Для него характерен постоянный поиск новых форм. Его стих звучный, чеканный, живописный. Его поэзия полна намеков. Одним из мотивов его творчества было подчинение природы воле человека-творца;

- Константин Бальмонт (1867 – 1942 гг.). Его поэзии характерны резкие и пламенные тона. В одном из стихотворений он восклицал: «Я хочу горящих зданий, я хочу кричащих бурь…», а изданный им в 1902 году поэтический сборник назывался «Будем как солнце». Поэт уделял большое внимание звукописи, удачно пользовался аллитерацией (повторением согласных звуков);

- Федор Сологуб (1863 – 1927 гг.). Настоящая фамилия писателя и поэта – Тетерников. Основными темами его поэзии были нищета и смерть. Для этого автора характерно внимание к теме противоборства света и тьмы, воплощения Люцифера. Одним из самых известных произведений Ф. Сологуба является роман «Мелкий бес»;

- Андрей Белый (1880 – 1934 гг.). Под этим псевдонимом вошел в историю литературы Борис Бугаев. В 1903 году вокруг него образовался кружок «Аргонавты». Как поэту ему свойственно мистическое и гротескное восприятие действительности, эксперименты со стихотворной формой. Известно и его прозаическое произведение – роман «Петербург»;

- Александр Блок (1880 – 1921 гг.). Был одним из самых плодовитых поэтов-символистов. Его творчеству характерно сочетание бытового и мистического. Музыкальность его стихов убаюкивала аудиторию. Наиболее известны его стихотворный сборник «Стихи и Прекрасной Даме», с которым он дебютировал в начале 1900-х годов, драма «Балаганчик» и поэма «Двенадцать»;

- Вячеслав Иванов (1866 – 1949 гг.). В его творчестве соединились две тенденции: возвращение к духовным основам христианства и переосмысление художественных архетипов Античности, Средневековья и Возрождения. Выступал за «хоровое» начало в литературе, за преодоление индивидуализма через мифотворчество. Как поэт-символист он дебютировал со сборником «Кормчие звезды», получившим одобрение идеолога младосимволистов Владимира Соловьева. Является автором множества работ по теории символизма;

- Иннокентий Анненский (1855 – 1909 гг.). Его называют поэтом-экзистенциалистом. Его творчеству характерны такие мотивы как мука мысли, отчаяние, тоска земного существования, неудовлетворенность, совесть, Бог. Символ для него не был средством постижения высшей истины, он использовал его для отображения реальности. Символизм Анненского называют психологическим и эротическим, считают заслугой этого поэта создание нового типа лирического героя.

Символизм в России просуществовал менее четверти века. Для литературного направления это очень небольшой срок. Однако на дальнейшее развитие литературы творчество символистов оказало огромное влияние. Без него литература 20 века была бы совсем другой.

Источник: www.krasavtebe.ru