На Севере России существовала легенда о том, что жемчуг появляется только в тех реках, куда заходит царская рыба — сёмга. Верили, что жемчужина зарождается в жабрах семги. Семга, несколько лет плавая в море, носит с собой жемчужную искру, а когда возвращается в реку, находит в теплый солнечный день на дне самую красивую раскрытую раковину и бережно опускает в нее жемчужную капельку, из которой и вырастает впоследствии жемчужина.

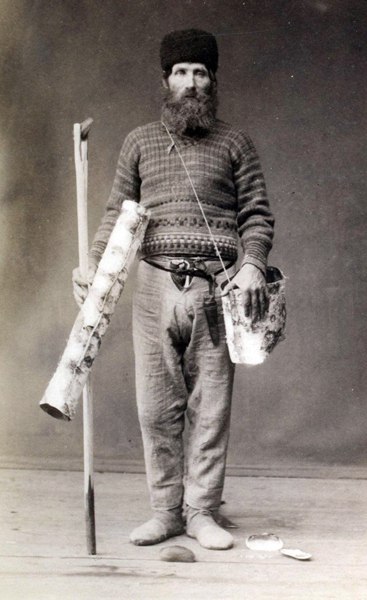

Ловец жемчуга. 1887 г. Автор Я.И. Лейцингер Лучший русский жемчуг назывался скатным, то есть круглым, скатывающимся. О нем говорили, что он есть не что иное, как скатившиеся с зеркала слезы радости или печали. Правильный сферический жемчуг с толстым перламутровым слоем белого и серебристого цвета, который на блюдечке не стоит на месте — чем дольше катился, тем выше была его стоимость.

Опытные ловцы жемчуга по внешнему виду раковины могли определить не только размеры и форму жемчуга, но даже его цвет — белый, розовый, синеватый или черный. Особенно ценились крупные белые жемчужины, а самыми дешевыми считался мелкозернистый синеватый жемчуг неправильной формы.

Александр Пыжиков Исчезнувший жемчуг Руси

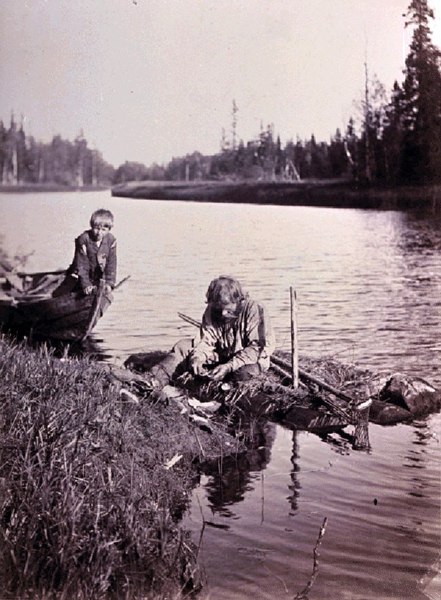

Добыча жемчуга. Вскрытие раковин. 1894 г. Автор И.К. Инха На Севере этим промыслом занимались исключительно мужчины. Ловлей жемчуга занимались в течении всего лета – с конца мая и до начала сентября.

Именно в это время вода в реках убывает .Температура воды в быстрых северных реках очень холодная, поэтому нырять за раковинами никто не отваживался. Но как сквозь рябь и блики на поверхности воды разглядеть лежащую на дне небольшую ракушку? Для этого ловцы использовали оригинальное, хотя и незамысловатое приспособление — водогляд. Он представлял собой полую берестяную трубу бурак (около 15 см в диаметре и почти метр в длину), которую промышленник сквозь отверстие в плоту опускал одним концом под воду, а к другому (верхнему) концу плотно прижимался лицом, разглядывая дно реки.

Добыча жемчуга. Поиск раковин. 1894 г. Автор И.К. Инха Присмотрев подходящую раковину брали шест с раздвоенным концом прижимали её ко дну и вскрывали . Добытый жемчуг клали в рот на два часа — замаривали. Потом — в мокрую тряпицу и держали на груди.

Все это делалось ради цвета. Ценились зерна окатные, круглые. Неровный жемчуг называли рогатым, угольчатым, уродцем, зубоватым, половинчатым. Крупные и круглые ценились высоко,они назывались зерно. За зерно можно было и 5 рублей взять.

Для сравнения , корова стоила 10 рублей. Кокошники, вышитые жемчугом так и оценивались- в 3 коровы, в 4 коровы. Ну а мелкие или неровные шли на вес . Их отдавали в монастыри, расшивать киоты.

Наряд крестьянки из олонецкой губ.. [Российская Империя] Прокудин-Горский. 1909 Жемчужная была страна Россия-150 северных рек славились своим жемчугом. Волга до Симбирска, Селигер и Ильмень — озеро. На Онеге можно было найти не только белый, но и черный жемчуг. Вот и ходили за жемчугом, как за рыбой.

Скатный жемчуг как свидетельство планетарной катастрофы

Есть данные, что по добыче речного жемчуга Россия многие столетия стояла на первом месте, а вывоз русского жемчуга за границу, например в 1860 году оценивался в 182 тыс. рублей. По тем временам — огромные деньги (около миллиарда в нынешних ценах). И вышивали жемчугом почти все: от кокошников и платков до сапог.

И хватало и на экспорт, и на кокошники и в казну отдавать, как велел Петр |. Именно по его приказу самые крупные жемчужины сразу становились собственностью царя. А в начале 20 века жемчуг кончился. Сразу и почти везде. Жемчужницы есть, а жемчуга в них нет.Стали сплавлять лес, построили ГЭС, реки загрязнились, лососи перестали подниматься на нерест, жемчуга не стало.

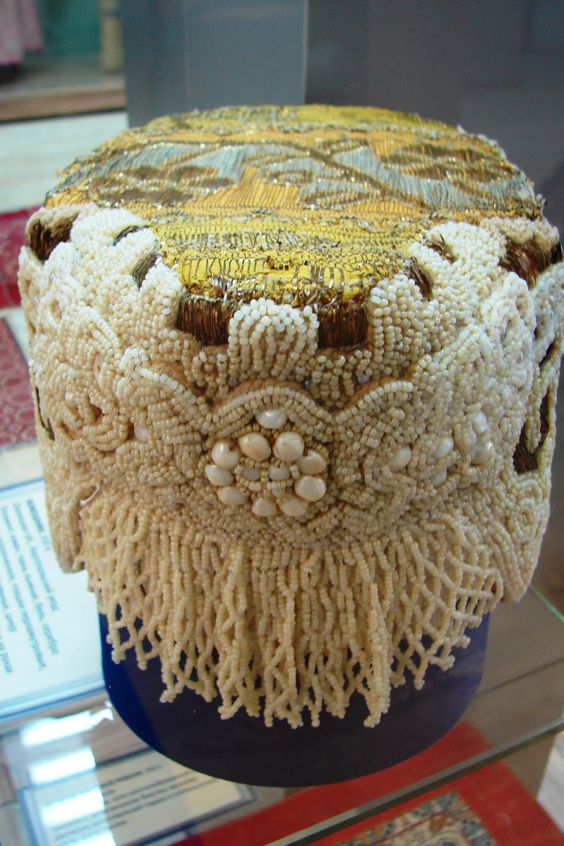

Экспонат из Музея Сословий, коллекция Ильи Глазунова. Девичий головной убор венец/коруна Олонецкая губ., Петрозаводский уезд. Конец XVIII века Материал, техника: ткань шелковая, тесьма х/б, жемчуг речной, окатный перламутр, хрусталь, цветные стекла в металлических кастах, картон, нити х/б, сажение по бели, шитье.

Поднизь к праздничному головному убору в виде ажурной сетки из мелкого речного жемчуга нанизанного на конский волос и проволочный каркас. Лобная часть из полосы галуна. Сзади завязки.

Кокошник-19 в. Олонецкая губ.Каргопольский уезд Женский головной убор – кокошник. Середина XIX в. Каргопольский уезд. Олонецкая губерния. Золотный галун, мелкий речной жемчуг, перламутровые плашки, рубленый перламутр. Своеобразной формы головной убор, с выступающим надо лбом рогом, с ушками и плоским верхом. Бытовал только в Олонецкой губернии.

Обильно украшался жемчугом (в этих краях была широко развита добыча жемчуга). В орнаменте головного убора прослеживаются архаичные элементы: так, в золотом узоре на ушках легко прочитываются формы височных лопастных колец, бытовавшие у славян-вятичей; иногда здесь вышивал! инициалы владельца.

Примечателен этот головной убор своей поднизью из нескольких рядов жемчужного низанья, выступающей надо лбом. Создавалось впечатление изобильного богатства жемчуга в уборе. Но здесь присутствовал свой секрет: только первый к зрителю ряд был вынизан из жемчуга, иногда вперемешку с колотым перламутром, а под вторым или третьим рядом низания, непосредственно колбу примыкал валик – подушечка, который зрительно увеличивал объем драгоценного жемчуга.

Кокошник-Олонец-Кокошник с жемчугом и перламутровыми плашками. Перламутровые плашки изготавливались из раковин

Источник: cont.ws

Скатный жемчуг

Познания обычного человека о жемчуге практически полностью ошибочны. Начиная с того, что он растет в раковинах на дне моря, и его добывают ныряльщики. На самом деле, таким способом добывают всего 10% общего объема, остальные 90% приходятся на искусственное выращивание на территории Японии.

А вы знаете, что до революции 1917-го года Россия являлась главным мировым экспортером жемчуга? В те времена основу оборота составлял речной жемчуг, который рос в речных ракушках «жемчужницах» на глубинах от 0,5 до 1 метра. Поэтому не нужно было никуда нырять, просто ходили и собирали. Ну а рек у нас, как известно много.

На протяжении многих веков жемчуг являлся одним из основных украшений Руси, о чем свидетельствуют многочисленные описания украшений и одежды того периода, обильно расшитой «жемчугами и каменьями». Довольно просто наши предки решили вопрос определения правильности формы жемчуга без применения измерительных приборов. Для этого жемчужину клали на ровную поверхность, расположенную под некоторым углом, если жемчуг «правильно» скатывался, значит, форма его круглая. Такой жемчуг получил название – скатный.

Существуют исторические факты, которые свидетельствуют, что в Прикамье с древних времен велась регулярная торговля с Индией, где культ украшений возведен до небес. Уж не за шкурами регулярно приезжали купцы это точно. Интересно то, что современная историческая наука старается принизить роль Руси и русских, представляя наших предков исключительно дикарями, торгующими шкурами.

Исчезновение жемчужниц

Обилие жемчуга в реках осталось в прошлом, сейчас жемчужницы занесены в красную книгу. В чем же причина их исчезновения? Современные ученые объясняют это плохой экологической обстановкой и массовым выловом в 16-19-м веках. Но не все так просто, уже в 15-16 веке в Европе появился искусственный жемчуг, прозванный «римский». Он представлял собой стеклянный шарик, заполненный парафином.

В ценах тех лет он был довольно дорог, но спрос на жемчуг уже тогда значительно превосходил предложение, что и обусловило его распространение. Получается, что в Европе жемчужниц не стало уже в 15-м веке.

В нашей стране первый запрет на вылов жемчужниц частными лицами был введен в 1712-м году при Петре I , видимо в то время их запасы начали резко истощаться. К середине 19-го века в центральной полосе жемчужниц почти не осталось, а к началу века 20-го истощились и запасы северных рек. В тоже время, во второй половине 20-го века, благодаря длительному запрету на промысел, ученые уже считали запасы жемчужниц довольно большими, но их добыча организована не была.

Причины оскудения

Проанализировав периоды увеличения и снижения численности жемчужниц можно сделать вывод, что экологическое состояние далеко не основная причина исчезновения вида, да и массовый промысел не может стать основной причиной полного падения популяции. Есть что-то еще? И как минимум одну причину мы знаем – изменение климата, растительного мира и полноводности рек. На месте мощных рек остались ручьи, чистые песчаные мелководья сменились болотистыми берегами, а вековые хвойные леса уступили свое место молодым березам и осинам.

Современная наука рассматривает процесс взаимодействия животного мира и растительности, но делает это крайне поверхностно. Сейчас они начали воспринимать теорию передачи растениями сигналов, но кроме запахов их пока ничего не интересует. И это является заблуждением. Теория запахов имеет мало общего с действительностью, и не может вразумительно описать всех процессов.

Растительный мир куда более сложный, чем, кажется на первый взгляд, и обладает собственной организацией жизни. Он способен мыслить и чувствовать. Человек изначально был частью этой системы. Если он способен мыслить, то на это способны и другие части общей природной системы.

Другое дело, что за последнее время человек перестал считать себя частью природы, и оторвался от своих исторических ценностей. Человек стал врагом природе, которая в настоящее время не помышляет о своем прошлом величии, а старается приспособиться и выжить в навязанных условиях.

В природе пропали не только жемчужницы, но и многие виды растений и животных. Во многом жемчуг является своеобразным хронометром, так как представляет собой множество слоев, образовавшихся со временем вокруг одной песчинки. По своему составу жемчуг состоит из мела и органического рогового вещества, которое имеет период жизни 50-150 лет, чем и ограничивается жизненный цикл жемчужины. Лишь в идеальных условиях хранения жемчуг может жить большее время.

В то же время в музеях хранится огромное количество экспонатов, украшенных жемчугом, и имеющих возраст более 400, а то и 600 лет. Какой из этого можно сделать вывод? Правильно, это подделки. Жемчуг не может столько времени сохраняться в идеальном состоянии. А как же быть с идеально сохранившимися жемчужинами, которым много сотен лет, например, при раскопках Помпеев.

Здесь же все значительно проще, мы сталкиваемся с фактом подмены дат событий. Так, почти доказано, что Помпеи погибли в 1631-м году, а не 2 тысячи лет назад.

Таким образом, нас искусственно пичкают ложью, искажая не только отдельные предметы, но и историю в целом.

Что же делать?

В настоящее время существует достаточное количество датированных свидетельств различных трагических событий, что позволяет сделать определенные выводы.

Во-первых, природа не смогла полностью восстановиться после многочисленных катаклизмов 16-го – первой половины 20-го веков.

Во-вторых, эти события сильно изменили природное устройство планеты, в том числе произошло оскудение атмосферы, ставшей менее плотной.

В-третьих, из-за этого исчезли многие виды животных и растений, а существующие стали значительно меньше и слабее.

Если исходить из хронометража жемчужин, то окончательно мы потеряли первоначальную природу примерно 200 лет назад. И наша первостепенная задача, вспомнить, что мы является частью окружающего мира, ее неотъемлемым атрибутом. Человек должен занять свое исконное место в иерархии, место царя, а не расхитителя природных богатств.

По материалам сайта РуАН

Источник: xn--80aaacvi7aqjpqei0jvae5b.xn--p1ai

Скатный жемчуг — старинное украшение Руси

На Севере России существовала легенда о том, что жемчуг появляется только в тех реках, куда заходит царская рыба — сёмга. Верили, что жемчужина зарождается в жабрах семги. Семга, несколько лет плавая в море, носит с собой жемчужную искру, а когда возвращается в реку, находит в теплый солнечный день на дне самую красивую раскрытую раковину и бережно опускает в нее жемчужную капельку, из которой и вырастает впоследствии жемчужина.

Ловец жемчуга. 1887 г. Автор Я.И. Лейцингер

Лучший русский жемчуг назывался скатным, то есть круглым, скатывающимся. О нем говорили, что он есть не что иное, как скатившиеся с зеркала слезы радости или печали. Правильный сферический жемчуг с толстым перламутровым слоем белого и серебристого цвета, который на блюдечке не стоит на месте — чем дольше катился, тем выше была его стоимость.

Опытные ловцы жемчуга по внешнему виду раковины могли определить не только размеры и форму жемчуга, но даже его цвет — белый, розовый, синеватый или черный. Особенно ценились крупные белые жемчужины, а самыми дешевыми считался мелкозернистый синеватый жемчуг неправильной формы.

Добыча жемчуга. Вскрытие раковин. 1894 г. Автор И.К. Инха

На Севере этим промыслом занимались исключительно мужчины.

Ловлей жемчуга занимались в течении всего лета – с конца мая и до начала сентября. Именно в это время вода в реках убывает .Температура воды в быстрых северных реках очень холодная, поэтому нырять за раковинами никто не отваживался. Но как сквозь рябь и блики на поверхности воды разглядеть лежащую на дне небольшую ракушку?

Для этого ловцы использовали оригинальное, хотя и незамысловатое приспособление — водогляд. Он представлял собой полую берестяную трубу бурак (около 15 см в диаметре и почти метр в длину), которую промышленник сквозь отверстие в плоту опускал одним концом под воду, а к другому (верхнему) концу плотно прижимался лицом, разглядывая дно реки.

Добыча жемчуга. Поиск раковин. 1894 г. Автор И.К. Инха

Присмотрев подходящую раковину брали шест с раздвоенным концом прижимали её ко дну и вскрывали .

Добытый жемчуг клали в рот на два часа — замаривали. Потом — в мокрую тряпицу и держали на груди. Все это делалось ради цвета. Ценились зерна окатные, круглые. Неровный жемчуг называли рогатым, угольчатым, уродцем, зубоватым, половинчатым.

Крупные и круглые ценились высоко,они назывались зерно. За зерно можно было и 5 рублей взять. Для сравнения , корова стоила 10 рублей. Кокошники, вышитые жемчугом так и оценивались- в 3 коровы, в 4 коровы. Ну а мелкие или неровные шли на вес . Их отдавали в монастыри, расшивать киоты.

Наряд крестьянки из олонецкой губ.. [Российская Империя] Прокудин-Горский. 1909

Жемчужная была страна Россия-150 северных рек славились своим жемчугом. Волга до Симбирска, Селигер и Ильмень — озеро. На Онеге можно было найти не только белый, но и черный жемчуг. Вот и ходили за жемчугом, как за рыбой.

Есть данные, что по добыче речного жемчуга Россия многие столетия стояла на первом месте, а вывоз русского жемчуга за границу, например в 1860 году оценивался в 182 тыс. рублей. По тем временам — огромные деньги (около миллиарда в нынешних ценах).

И вышивали жемчугом почти все: от кокошников и платков до сапог. И хватало и на экспорт, и на кокошники и в казну отдавать, как велел Петр |. Именно по его приказу самые крупные жемчужины сразу становились собственностью царя.

А в начале 20 века жемчуг кончился. Сразу и почти везде.

Жемчужницы есть, а жемчуга в них нет. Стали сплавлять лес, построили ГЭС, реки загрязнились, лососи перестали подниматься на нерест, жемчуга не стало.

Экспонат из Музея Сословий, коллекция Ильи Глазунова. Девичий

головной убор венец/коруна Олонецкая губ., Петрозаводский уезд. Конец

XVIII века

Материал, техника: ткань шелковая, тесьма х/б, жемчуг речной, окатный перламутр, хрусталь, цветные стекла в металлических кастах, картон, нити х/б, сажение по бели, шитье.

Поднизь к праздничному головному убору в виде ажурной сетки из мелкого речного жемчуга нанизанного на конский волос и проволочный каркас. Лобная часть из полосы галуна. Сзади завязки.

Кокошник-19 в. Олонецкая губ.Каргопольский уезд

Женский головной убор – кокошник. Середина XIX в. Каргопольский уезд. Олонецкая губерния. Золотный галун, мелкий речной жемчуг, перламутровые плашки, рубленый перламутр.

Своеобразной формы головной убор, с выступающим надо лбом рогом, с ушками и плоским верхом. Бытовал только в Олонецкой губернии. Обильно украшался жемчугом (в этих краях была широко развита добыча жемчуга).

В орнаменте головного убора прослеживаются архаичные элементы: так, в золотом узоре на ушках легко прочитываются формы височных лопастных колец, бытовавшие у славян-вятичей; иногда здесь вышивал! инициалы владельца.

Примечателен этот головной убор своей поднизью из нескольких рядов жемчужного низанья, выступающей надо лбом. Создавалось впечатление изобильного богатства жемчуга в уборе. Но здесь присутствовал свой секрет: только первый к зрителю ряд был вынизан из жемчуга, иногда вперемешку с колотым перламутром, а под вторым или третьим рядом низания, непосредственно колбу примыкал валик – подушечка, который зрительно увеличивал объем драгоценного жемчуга.

Кокошник-Олонец-Кокошник с жемчугом и перламутровыми плашками. Перламутровые плашки изготавливались из раковин

Накосник с жемчугом

Нижегородская губ

Музей Невская застава. Выставка великорусских девичьих, бабьих и

женских головных уборов XIX–XX вв. из частной коллекции Павла Ивановича

Кутенкова

Кокошник. Музей Прикладных Искусств

Кокошник, расшитый речным жемчугом. Каргопольский Историко-архитектурный Музей

Кокошник, расшитый речным жемчугом. Каргопольский Историко-архитектурный Музей

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШ

Экспозиция музея декоративно-прикладного искусства . Девичий головной убор

Фото из Павловопосадского музея

Фото из Павловопосадского музея

Фото из Павловопосадского музея

Выставка Народный костюм Вологодской области (Вологда, Областной научно-методический центр культуры, 2002 г.)

Источник: ladstas.livejournal.com