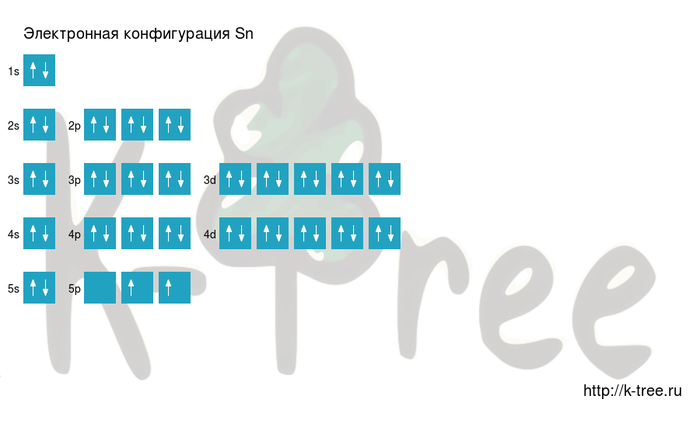

Порядок заполнения оболочек атома олова (Sn) электронами: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p.

На подуровне ‘s’ может находиться до 2 электронов, на ‘s’ — до 6, на ‘d’ — до 10 и на ‘f’ до 14

Олово имеет 50 электронов, заполним электронные оболочки в описанном выше порядке:

2 электрона на 1s-подуровне

2 электрона на 2s-подуровне

6 электронов на 2p-подуровне

2 электрона на 3s-подуровне

6 электронов на 3p-подуровне

2 электрона на 4s-подуровне

10 электронов на 3d-подуровне

6 электронов на 4p-подуровне

2 электрона на 5s-подуровне

10 электронов на 4d-подуровне

2 электрона на 5p-подуровне

Степень окисления олова

Атомы олова в соединениях имеют степени окисления 4, 2, -4.

Степень окисления — это условный заряд атома в соединении: связь в молекуле между атомами основана на разделении электронов, таким образом, если у атома виртуально увеличивается заряд, то степень окисления отрицательная (электроны несут отрицательный заряд), если заряд уменьшается, то степень окисления положительная.

ОВР и Метод Электронного Баланса — Быстрая Подготовка к ЕГЭ по Химии

Ионы олова

Валентность Sn

Атомы олова в соединениях проявляют валентность IV, II.

Валентность олова характеризует способность атома Sn к образованию хмических связей. Валентность следует из строения электронной оболочки атома, электроны, участвующие в образовании химических соединений называются валентными электронами. Более обширное определение валентности это:

Число химических связей, которыми данный атом соединён с другими атомами

Валентность не имеет знака.

Квантовые числа Sn

Квантовые числа определяются последним электроном в конфигурации, для атома Sn эти числа имеют значение N = 5, L = 1, Ml = 0, Ms = +½

Видео заполнения электронной конфигурации (gif):

Результат:

Энергия ионизации

Чем ближе электрон к центру атома — тем больше энергии необходимо, что бы его оторвать. Энергия, затрачиваемая на отрыв электрона от атома называется энергией ионизации и обозначается Eo. Если не указано иное, то энергия ионизации — это энергия отрыва первого электрона, также существуют энергии ионизации для каждого последующего электрона.

Энергия ионизации Sn:

Eo = 709 кДж/моль

— Что такое ион читайте в статье.

Перейти к другим элементам таблицы менделеева

Где Sn в таблице менделеева? найти

Источник: k-tree.ru

Олово

О лово (лат. Stannum), Sn, химический элемент IV группы периодической системы Менделеева; атомный номер 50, атомная масса 118,69; белый блестящий металл, тяжёлый, мягкий и пластичный. Элемент состоит из 10 изотопов с массовыми числами 112, 114—120, 122, 124; последний слабо радиоактивен; изотоп 120 Sn наиболее распространён (около 33%).

Механизм реакции SN1

Историческая справка. Сплавы олова с медью — бронзы были известны уже в 4-м тыс. до н. э., а чистый металл во 2-м тыс. до н. э. В древнем мире из олова делали украшения, посуду, утварь. Происхождение названий «stannum» и «олово» точно не установлено.

Физические и химические свойства. Олово имеет две полиморфные модификации. Кристаллическая решётка обычного b -Sn (белого олова) тетрагональная с периодами а = 5,813 , с =3,176 ; плотность 7,29 г/см 3 . При температурах ниже 13,2 ° С устойчиво a -Sn (серое олово) кубической структуры типа алмаза; плотность 5,85 г/см 3 . Переход b ® a сопровождается превращением металла в порошок (см. Оловянная чума), tпл 231,9 ° С, tkип 2270 ° С. Температурный коэффициент линейного расширения 23·10 –6 (0—100 ° С); удельная теплоёмкость (0 ° С) 0,225 кдж/(кг·К), т. е. 0,0536 кал/(г· ° С); теплопроводность (0 ° С) 65,8 вт/(м·К), т. е. 0,157 кал/(см·-сек· ° С); удельное электрическое сопротивление (20 ° С) 0,115·10 –6 ом·м, т. е. 11,5·10 –6 ом ·см. Предел прочности при растяжении 16,6 Мн/м 2 (1,7 кгс/мм 2 )’, относительное удлинение 80—90%; твёрдость по Бринеллю 38,3—41,2 Мн/м 2 (3,9—4,2 кгс/мм 2 ). При изгибании прутков олова слышен характерный хруст от взаимного трения кристаллитов.

В соответствии с конфигурацией внешних электронов атома 5s 2 5p 2 олово имеет две степени окисления: +2 и +4; последняя более устойчива; соединения Sn (II) — сильные восстановители. Сухим и влажным воздухом при температуре до 100 ° С олово практически не окисляется: его предохраняет тонкая, прочная и плотная плёнка SnO2. По отношению к холодной и кипящей воде олово устойчиво. Стандартный электродный потенциал олова в кислой среде равен — 0,136 в. Из разбавленных HCl и H2SO4 на холоду олово медленно вытесняет водород, образуя соответственно хлорид SnCl2 и сульфат SnSO4. В горячей концентрированной H2SO4 при нагревании олово растворяется, образуя Sn (SO4)2 и SO2. Холодная (0 ° С) разбавленная азотная кислота действует на олово по реакции:

При нагревании с концентрированной HNO3 (плотность 1,2—1,42 г/см 3 ) олово окисляется с образованием осадка метаоловянной кислоты H2SnO3, степень гидратации которой переменна:

При нагревании олова в концентрированных растворах щелочей выделяется водород и образуется гексагидростаннат:

Кислород воздуха пассивирует олово, оставляя на его поверхности плёнку SnO2. Химически двуокись SnO2 очень устойчива, а окись SnO быстро окисляется, её получают косвенным путём. SnO2 проявляет преимущественно кислотные свойства, SnO — основные.

С водородом олово непосредственно не соединяется; гидрид SnH4 образуется при взаимодействии Mg2Sn и соляной кислоты:

Это бесцветный ядовитый газ, tkип —52 ° С; он очень непрочен, при комнатной температуре разлагается на Sn и H2 в течение нескольких суток, а выше 150 ° С — мгновенно. Образуется также при действии водорода в момент выделения на соли олова, например:

С галогенами олово даёт соединения состава SnX2 и SnX4. Первые солеобразны и в растворах дают ионы Sn 2+ , вторые (кроме SnF4) гидролизуются водой, но растворимы в неполярных органических жидкостях. Взаимодействием олова с сухим хлором (Sn + 2Cl2 = SnCl4) получают тетрахлорид SnCl4; это бесцветная жидкость, хорошо растворяющая серу, фосфор, йод. Раньше по приведённой реакции удаляли олово с вышедших из строя лужёных изделий. Сейчас способ мало распространён из-за токсичности хлора и высоких потерь олова.

Тетрагалогениды SnX4 образуют комплексные соединения с H2O, NH3, окислами азота, PCl5, спиртами, эфирами и многими органическими соединениями. С галогеноводородными кислотами галогениды олово дают комплексные кислоты, устойчивые в растворах, например H2SnCl4 и H2SnCl6. При разбавлении водой или нейтрализации растворы простых или комплексных хлоридов гидролизуются, давая белые осадки Sn (OH) 2 или H2SnO3·n H2O. С серой олово даёт нерастворимые в воде и разбавленных кислотах сульфиды: коричневый SnS и золотисто-жёлтый SnS2.

Концентраты, содержащие 50—70% олова, обжигают для удаления серы, очищают от железа действием HCl. Если же присутствуют примеси вольфрамита (Fe, Mn) WO4 и шеелита CaWO4, концентрат обрабатывают HCl; образовавшуюся WO3·H2O извлекают с помощью NH4OH.

Плавкой концентратов с углём в электрических или пламенных печах получают черновое олово (94—98% Sn), содержащее примеси Cu, Pb, Fe, As, Sb, Bi. При выпуске из печей черновое олово фильтруют при температуре 500—600 ° С через кокс или центрифугируют, отделяя этим основную массу железа.

Остаток Fe и Cu удаляют вмешиванием в жидкий металл элементарной серы; примеси всплывают в виде твёрдых сульфидов, которые снимают с поверхности олова. От мышьяка и сурьмы олово рафинируют аналогично — вмешиванием алюминия, от свинца — с помощью SnCl2. Иногда Bi и Pb испаряют в вакууме. Электролитическое рафинирование и зонную перекристаллизацию применяют сравнительно редко для получения особо чистого олова.

Около 50% всего производимого олова составляет вторичный металл; его получают из отходов белой жести, лома и различных сплавов. До 40% олова идёт на лужение консервной жести, остальное расходуется на производство припоев, подшипниковых и типографских сплавов (см. Оловянные сплавы). Двуокись SnO2 применяется для изготовления жаростойких эмалей и глазурей.

Соль — станнит натрия Na2SnO3·3H2O используется в протравном крашении тканей. Кристаллический SnS2 («сусальное золото») входит в состав красок, имитирующих позолоту. Станнид ниобия Nb3Sn — один из наиболее используемых сверхпроводящих материалов.

Токсичность самого олова и большинства его неорганических соединений невелика. Острых отравлений, вызываемых широко используемым в промышленности элементарным оловом, практически не встречается. Отдельные случаи отравлений, описанные в литературе, по-видимому, вызваны выделением AsH3 при случайном попадании воды на отходы очистки олова от мышьяка.

У рабочих оловоплавильных заводов при длительном воздействии пыли окиси олова (т. н. чёрное олово, SnO) могут развиться пневмокониозы, у рабочих, занятых изготовлением оловянной фольги, иногда отмечаются случаи хронической экземы. Тетрахлорид олова (SnCl4·5H2O) при концентрации его в воздухе свыше 90 мг/м 3 раздражающе действует на верхние дыхательные пути, вызывая кашель; попадая на кожу, хлорид олова вызывает её изъязвления. Сильный судорожный яд — оловянистый водород (станнометан, SnH4), но вероятность образования его в производственных условиях ничтожна. Тяжёлые отравления при употреблении в пищу давно изготовленных консервов могут быть связаны с образованием в консервных банках SnH4 (за счёт действия на полуду банок органических кислот содержимого). Для острых отравлений оловянистым водородом характерны судороги, нарушение равновесия; возможен смертельный исход.

Органические соединения олова, особенно ди- и триалкильные, обладают выраженным действием на центральную нервную систему. Признаки отравления триалкильными соединениями: головная боль, рвота, головокружение, судороги, парезы, параличи, зрительные расстройства. Нередко развиваются коматозное состояние (см.

Кома), нарушения сердечной деятельности и дыхания со смертельным исходом. Токсичность диалкильных соединений олова несколько ниже, в клинической картине отравлений преобладают симптомы поражения печени и желчевыводящих путей. Профилактика: соблюдение правил гигиены труда.

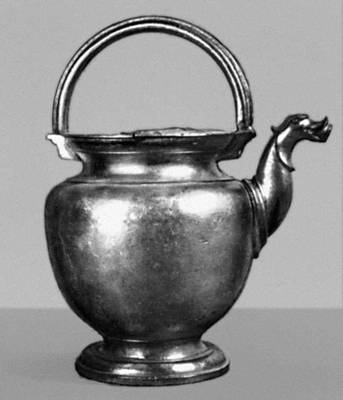

Олово как художественный материал. Отличные литейные свойства, ковкость, податливость резцу, благородный серебристо-белый цвет обусловили применение олова в декоративно-прикладном искусстве. В Древнем Египте из олова выполнялись украшения, напаянные на другие металлы.

С конца 13 в. в западно-европейских странах появились сосуды и церковная утварь из олова, близкие серебряным, но более мягкие по абрису, с глубоким и округлым штрихом гравировки (надписи, орнаменты). В 16 в. Ф. Брио (Франция) и К. Эндерлайн (Германия) начали отливать парадные чаши, блюда, кубки из олова с рельефными изображениями (гербы, мифологические, жанровые сцены).

А. Ш. Буль вводил олово в маркетри при отделке мебели. В России изделия из олова (рамы зеркал, утварь) получили широкое распространение в 17 в.; в 18 в. на севере России расцвета достигло производство медных подносов, чайников, табакерок, отделанных оловянными накладками с эмалями. К началу 19 в. сосуды из олова уступили место фаянсовым и обращение к олову как художественному материалу стало редким. Эстетические достоинства современных декоративных изделий из олова — в чётком выявлении структуры предмета и зеркальной чистоте поверхности, достигаемой литьём без последующей обработки.

Лит.: Севрюков Н. Н., Олово, в кн.: Краткая химическая энциклопедия, т. 3, М., 1963, с. 738—39; Металлургия олова, М., 1964; Некрасов Б. В., Основы общей химии, 3 изд., т. 1, М., 1973, с. 620—43; Рипан P., Четяну И., Неорганическая химия, ч. 1 — Химия металлов, пер. с рум., М., 1971, с. 395—426; Профессиональные болезни, 3 изд., М., 1973; Вредные вещества в промышленности, ч. 2, 6 изд., М,, 1971; Tardy, Les é tains fran ç ais, pt. 1—4, P., 1957—64; Mory L., Sch ö nes Zinn, M ü nch., 1961; Haedeke H., Zinn, Braunschweig, 1963.

Мастер Писсавен (Лион). Кувшин. 17 в.

Блюдо с медными украшениями. Копенгаген. Ок. 1700.

Блюдо. Италия. 17 в. Собрание Румана. Вена.

Сосуд для масла (вид с обеих сторон). Палестина. 6 — нач. 7 вв. Собор.

Монца.

К. В. Маркс (Нюрнберг). Супница. 1773. Частное собрание (Мюнхен).

М. Ланг (Ульм). Бутыль. Середина 17 в. Баварский национальный музей. Мюнхен.

Сосуды для чая. ФРГ. 1950-е гг.

Мастер Лихтенхан (Шнеберг). Кружка. Около 1550. Частное собрание. Мюнхен.

Рама, отделанная оловом. Россия. Конец 17 в. Исторический музей. Москва.

Источник: xumuk.ru

Олово и его характеристики

Олово – пятидесятый элемент Периодической таблицы. Обозначение – Sn от латинского «stannum». Расположен в пятом периоде, IVA группе. Относится к металлам. Заряд ядра равен 50.

В свободном состоянии олово – серебристо-белый (рис. 1) мягкий металл. При сгибании палочки олова слышится характерный треск, обусловленный трением отдельных кристаллов друг о друга. Олово обладает мягкостью и тягучестью и легко может быть прокатано в тонкие листы, называемые оловянной фольгой или станиолем.

Рис. 1. Олово. Внешний вид.

Атомная и молекулярная масса олова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Относительной молекулярная масса вещества (Mr) – это число, показывающее, во сколько раз масса данной молекулы больше 1/12 массы атома углерода, а относительная атомная масса элемента (Ar) — во сколько раз средняя масса атомов химического элемента больше 1/12 массы атома углерода.

Поскольку в свободном состоянии олово существует в виде одноатомных молекул Sn, значения его атомной и молекулярной масс совпадают. Они равны 118,710.

Аллотропия и аллотропные модификации олова

Кроме обычного белого олова, кристаллизующегося в тетрагональной системе, существует другое видоизменение олова – серое олово, кристаллизующееся в кубической системе и имеющее меньшую плотность.

Белое олово устойчиво при температурах выше 14 o С. Поэтому при охлаждении белое олово превращается в серое. В связи со значительным изменением плотности металл при этом рассыпается в серый порошок. Это явление получило название оловянной чумы. Быстрее всего превращение белого олова в серое протекает при температуре около (-30 o С); оно ускоряется в присутствии зародышей кристаллов серого олова.

Изотопы олова

Известно, что в природе олово может находиться в виде десяти стабильных изотопов: 112 Sn (0,96%), 114 Sn (0,66%), 115 Sn (0,35%), 116 Sn (14,3%), 117 Sn (7,61%), 118 Sn (24,03%), 119 Sn (8,58%), 120 Sn (32,85%), 122 Sn (4,72%) и 124 Sn (5,94%). Их массовые числа равны 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122 и 124 соответственно. Ядро атома изотопа олова 112 Sn содержит пятьдесят протонов и шестьдесят два нейтрона, а остальные изотопы отличаются от него только числом нейтронов.

Существуют искусственные нестабильные изотопы олова с массовыми числами от 99-ти до 137-ми, а также более двадцатиизомерных состояния ядер, среди которых наиболее долгоживущим является изотоп 113 Sn с периодом полураспада равным 115,09 суток.

Ионы олова

На внешнем энергетическом уровне атома олова имеется четыре электрона, которые являются валентными:

1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5р 2 .

В результате химического взаимодействия олово отдает свои валентные электроны, т.е. является их донором, и превращается в положительно заряженный ион:

Молекула и атом олова

В свободном состоянии олово существует в виде одноатомных молекул Sn. Приведем некоторые свойства, характеризующие атом и молекулу олова:

Энергия ионизации атома, эВ

Радиус атома, нм

Сплавы олова

Сплавы олова с сурьмой и медью применяются для изготовления подшипников. Эти сплавы (оловянные баббиты) обладают антифрикционными свойствами. Сплавы олова со свинцом – припои – широко применяются для пайки. В качестве легирующего компонента олово входит в некоторые сплавы меди.

Примеры решения задач

| Задание | Напишите уравнения реакций в молекулярной форме, которые отражают амфотерный характер оксида олова (IV). |

| Ответ | Оксид олова (IV) проявляет амфотерные свойства, т.е способен взаимодействовать как с кислотами, так и с основаниями: |

При взаимодействии хлорида олова (II) с разбавленным раствором щелочи образуется осадок гидроксида олова (II):

SnCl2 + 2NaOH (dilute) → Sn(OH)2↓ + 2NaCl.

Гидроксид олова (II) проявляет амфотерные свойства, т.е. способен реагировать со щелочами с образованием комплексных соединений:

Источник: ru.solverbook.com