Женские украшения славян в форме колец.

Как носили височные кольца:

- вплетали в волосы;

- прикрепляли лентами к головным уборам;

- вдевали в уши;

- закрепляли над ушами.

Известны с бронзового века, наибольшее распространение получили в X-XIII веке. Чаще всего изготавливались из меди или сплавов железа, иногда — из серебра.

Исконно славянское название этого украшения — усерязи, также назывались заушницами.

Происхождение височных колец

По одной из версий, височные кольца олицетворяют собой цветы. До вступления в брак девушки носили на голове венки, а после покрывали волосы головным убором. Височные кольца прикреплялись к ним и имитировали цветы. Однако это только одна из теорий, потому что незамужние девушки тоже носили эти украшения.

Кто носил височные кольца

Юные девушки не носили височных колец совсем или носили их в самых простых вариантах.

Невесты и женщины, недавно вступившие в брак, носили самые нарядные височные кольца, ведь по верованиям славян они больше всего нуждались в защите от злых сил, которую давали им украшения.

Реликвия — Височные кольца

Пожилые женщины постепенно височные кольца своим дочерям, и с возрастом практически их не носили.

Виды височных колец

- Проволочные.

- Щитковые, у которых проволока в некоторых местах раскована в пластинки.

- Лучевые, литые украшения.

- Бусинные, в которых бусины были нанизаны на проволочное кольцо.

Височные кольца и серьги — это одно и тоже?

Нет, серьги изначально были предназначены для украшения ушей, а височные кольца — украшение волос, несмотря на то, что иногда их вдевали в уши.

Источник: www.livemaster.ru

Серьги, перстни и сюльгамы золотоордынского времени

В этой статье мы рассмотрим предметы: серьги, перстни и сюльгамы золотоордынского времени встречающиеся в комплексах данного периода. Материал составлен согласно научной работе «Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов», автор русский историк и археолог Г.А. Федоров-Давыдов.

Серьги и височные кольца

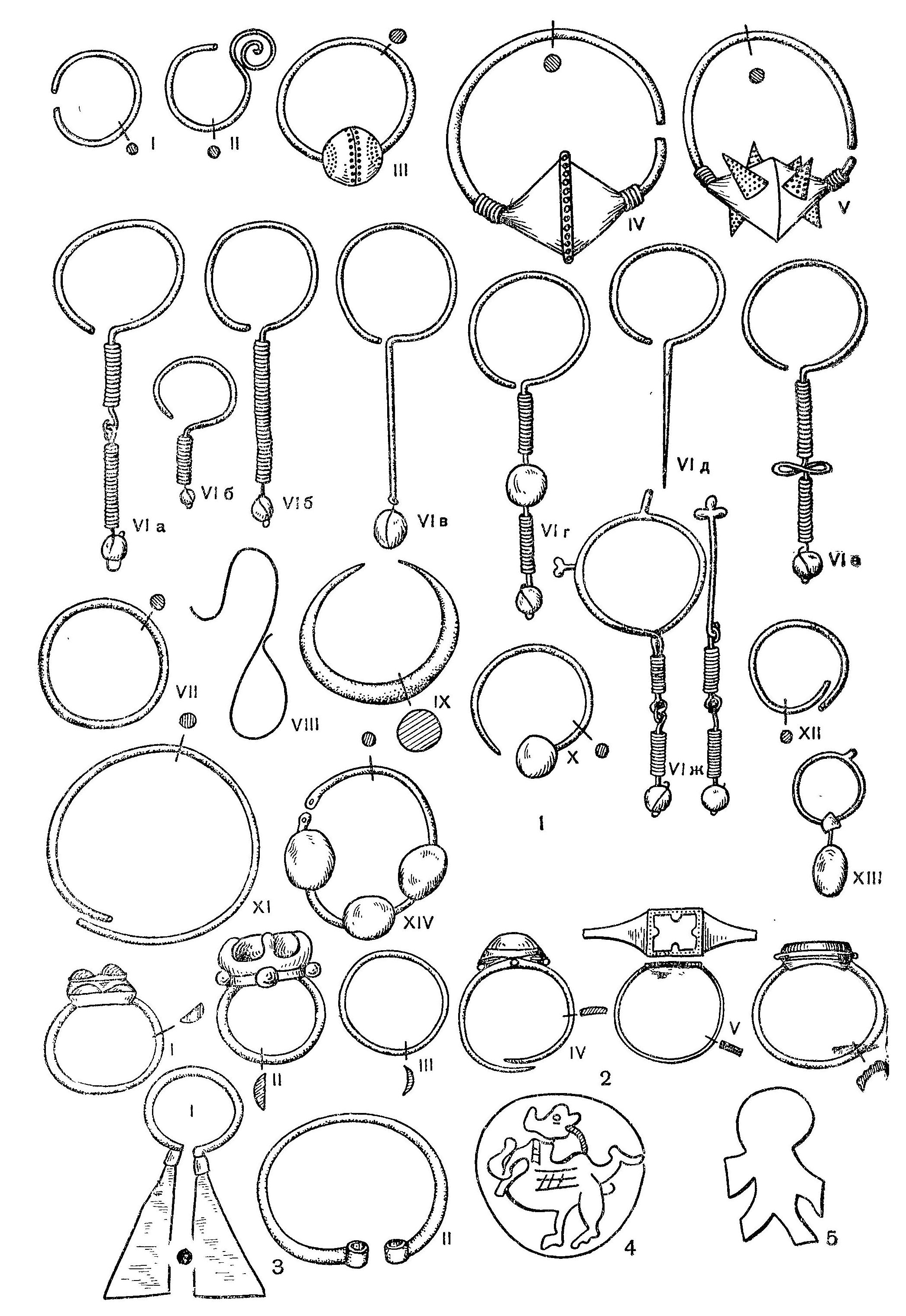

В настоящее время сложно понять, какие из украшений были височными кольцами, какие серьгами, поэтому в своей работе Герман Алексеевич проводит для них общую классификацию. Рассмотрим изображение:

- К I-типу относятся широко распространённые украшения в виде проволочного не сомкнутого кольца (известно 44 экземпляра), широкое распространение.

- К II-типу не сомкнутое проволочное украшение, имеющее с одной стороны спиральное завершение (4 экземпляра). Распространение: Венгрия, Волжская Булгария, Северный Кавказ, Саркел, мордовские комплексы.

- III-тип сомкнутое круглое проволочное украшение, имеющее шаровидную бусину, в некоторых случаях бусина имеет зернь (4 экземпляра), встречаются в Средней Азии.

- IV-тип это не сомкнутое проволочное украшение, имеющее биконическую бусину (иногда имеющую зернь), на конце которой проволочные завитки (8 экземпляров), встречаются в кладах Древней Руси.

- V-тип схож с IV, на биконическая бусина имеет конусообразные отростки (шипы), тоже иногда украшалась зернью (2 экземпляра).

- К VI-типу рассматриваемых украшений относятся проволочные украшения в виде знака вопроса. На изображение мы видим, они делятся на семь подвидов обозначенных буквами. В общем, их схожесть очевидно, а разница заключается в форме и устройстве нижней части украшения (довольно таки распространённые).

- VII-тип это кольцеобразное литое украшение (7 экземпляров).

- К VIII типу относится простое изогнутое проволочное украшение (2 экземпляра).

- IX-тип — это не сомкнутые литые серьги, имеющие в середине утолщение (2 экземпляра).

- X — не сомкнутое украшение на одном конце имеется круглая бусина (3 экземпляра).

- К XI и XII-типу относятся не сомкнутые проволочные кольца, окончания заходящие, различие в размере (больших — 2 экземпляра, малых — 10).

- XIII-тип замкнутое проволочное кольцо имеющее маленькую бусину, к ней прикреплена овальная бусина (2 экземпляра).

- XIV- тип не сомкнутое кольцо с тремя бусинами (2 экземпляра), Древняя Русь и Венгрия.

Средневековые перстни

Перстни считаются редкой находкой в средневековых захоронениях.

100 уникальных экспонатов. Выпуск 8 «Височные кольца радимичей»

- К I-типу относится сомкнутый перстень, полукруглый в сечение . Щиток перстня имеет четыре гнезда для вставки (1 экземпляр).

- II-тип перстень с одним камнем (пастой), в сечение полукруглый, похож на перстни салтовского типа (9 экземпляров).

- III-тип кольцо в сечение полумесяц (1 экземпляр).

- IV-тип пластинчатый с заходящими концами, щиток цилиндрический со вставкой (1 экземпляр).

- V-тип замкнутая тонкая пластина, щиток прямоугольная печатка, подобные есть и Новгородские 12-14 века.

- VI-тип кольцо в сечение в форме месяца, на внешней стороне имеются 5 валиков, щиток круглый, вставка цилиндрическая, возможно стекло.

Сюльгамы

- Тип I — загнутая круглая проволока на концах треугольные пластины. Обычно имеется подвижная игла. Встречаются в мордовских могильниках 14 века.

- II-тип круглая проволока, концы спиралевидные.

На изображение под №4 мы видим медную бляшку с загадочным изображением не то животного, не то человека. Под №5 — часто встречающийся золотоордынский онгон, вырезанный из бронзовый пластины.

Источник: donovedenie.ru

Семилопастные височные кольца (фото)

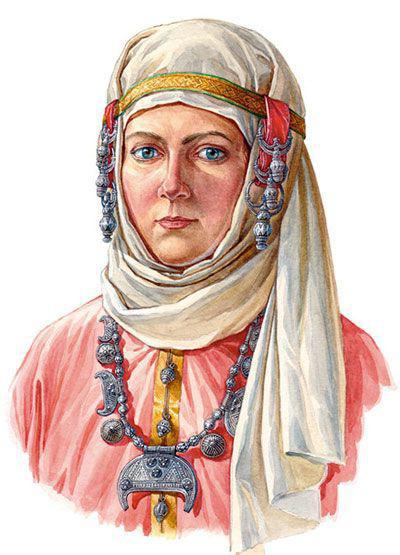

Височные кольца, фото которых представлены в статье — украшения славянских женщин, закреплявшиеся, как правило, у висков. Их изготавливали из золота, серебра, бронзы. Височные кольца славяне носили по одному или по несколько пар сразу. У разных племен украшения были разной формы. Кольца прикрепляли к головному убору с помощью лент или ремешков.

История

Самые первые украшения были найдены в захоронениях унетицкой и катакомбной цивилизаций. Встречаются образцы и в погребениях Трои и Минкен эпохи бронзового века. На востоке украшения найдены в карасукских захоронениях. Более поздние находки относят к чернолесской культуре.

Пик разнообразия височных колец приходится на период расцвета славянской культуры в эпоху Средневековья. По мнению некоторых исследователей, внешний вид украшений был придуман под влиянием арабской и византийской цивилизаций.

Славянские ювелирные изделия, в том числе и височные кольца, стали появляться в Скандинавии во второй половине X века. Они использовались в качестве средства платежа. Среди украшений, обнаруженных в хорватских захоронениях п-ва Истрия, большую часть составляли проволочные изделия небольшого размера. Концы украшений были завернуты в небольшие колечки-петли. Они служили для соединения элементов.

Семилучевые изделия

Украшения, ставшие прототипами семилучевых и семилопастных височных колец, были распространены у вятичей и радимичей. В их числе изделия Зарайского клада IX века. Среди найденных украшений встречаются пятилучевые с тремя шариками на лучах и семилучевые с одним шариком. К данной группе принадлежат украшения из Полтавского клада IX века.

Близкими к зарайским височным кольцам считают украшения с семью лучами, найденные в Новотроицком городище. Считается, что они копируют изделия из Подунавья.

Семилучевое украшение городища Хотомель относится в VIII-IX векам. Украшения такого же вида обнаружены на городищах Горналь (раменская культура), борщевской культуры, в Кветуни, на поселениях под Смоленском и в Верхнем Поочье.

Проволочные височные кольца славян: фото, типы

По величине и форме украшений определяется категория, к которой относится то или иное изделие: перстнеобразные, браслетообразные, среднего размера, фигурные. Внутри первых трех категорий существует разделение на типы:

- Замкнутые (концы спаяны).

- Завязанные (с одним или двумя концами).

- Несомкнутые простые.

- С заходящими концами (крестообразные, в 1,5-2 оборота).

- Загнутоконечные.

- Плоскоушковые.

- Втульчатые.

- Петлеконечные.

Самые небольшие перстнеобразные височные кольца нашивались на головной убор или вплетались в волосы. Такие украшения были распространены среди всех славянских племен, поэтому их нельзя считать ни хронологическим, ни этническим признаком. Полуторооборотные изделия, однако, изготавливались преимущественно юго-западными группами.

Височные кольца дреговичей, полян, древлян, бужан были перстнеобразными. Их диаметр варьировался от 1 до 4 см. Наиболее популярными были украшения с несомкнутыми и нахлестывающимися друг на друга концами. Реже обнаруживаются S-конечные и загнутоконечные кольца, полихромные, трехбусенные и однобусенные изделия.

Украшения северян

В качестве этнографического признака этих славян выступают спиральные фигурные изделия IX-XII вв. Женщины носили по 2-4 штуки с обеих сторон. Этот вид украшений произошел от спиральных изделий, распространенных в VI-VII вв. на левобережье Днепра. Для более ранних культур характерны лучевые литые ложнозерненные украшения VIII-XIII веков.

Они представлены в виде поздних копий дорогих изделий. Кольца XI-XIII вв. отличает небрежность изготовления.

Кривичи

Смоленско-полоцкие племена изготавливали браслетообразные украшения. Височные кольца кривичи прикрепляли с помощью кожаных ремешков к головному убору, сделанному из бересты или плотной ткани. У каждого виска было 2-6 украшений. В XI-XII веках смоленско-полоцкие кривичи носили кольца с двумя завязанными концами, а чуть позже – с одним. В верховьях Клязьмы и Истры обнаружено множество колец в форме буквы S.

У псковских кривичей также были распространены браслетообразные кольца, но крестообразные и загнутоконечные. В некоторых случаях женщины подвешивали к ним бубенчики или трапециевидные подвески на цепочках.

Новгородские славяне

Они изготавливали щитковые кольца. К наиболее ранним изделиям относят кольцо размером 9-11 см с четкими ромбическими щитками. Внутри них был пунктиром изображен крест в ромбе. Конец креста оформлен тремя кружками. Концы кольца завязывались, или на одном из них делали щиток. Этот тип украшений называется классическим ромбощитковым. Такие изделия были распространены в X-XII вв.

Чуть позже стали наносить рисунок креста в ромбе с четырьмя кружками.

Со временем щитки стали делать сглаженными, а впоследствии – овальными. Существенно уменьшился диаметр колец. В XII-XIII вв. стали делать втульчатоконечные изделия, украшенные продольным ребром или выпуклинами. В XIII-XV веках популярными стали височные кольца, выполненные в форме перевернутого вопросительного знака.

Семилопастные лучевые украшения

Признаком самых ранних образцов является их грубая выделка. Древнейшие типы семилопастных изделий относятся к XI веку. Т. В. Равдина отмечает, что эти изделия были распространены (за некоторым исключением) за пределами территории использования классических семилопастных украшений. Вместе с тем автор указывает на отсутствие постепенного морфологического перехода от древнейших изделий XI века к москворецким XII-XIII веков. Однако, как показывают находки нескольких последних лет, это не совсем верно.

К примеру, несколько древнейших украшений обнаружены в Звенигородском р-не Московской обл. Их фрагменты часто встречаются на поле около бывшего городища Дуна в Тульской области. Археологи говорят о том, что этот тип украшений был распространен на рубеже XI-XII веков. Следовательно, несмотря на отсутствие постепенного перехода, он мог являться следующим уровнем развития семилопастных изделий.

Этот тип украшений отличается небольшим размером, скругленными каплевидными лопастями, отсутствием боковых колечек. Последние начинают появляться в первой половине XII в. вместе с заштрихованным орнаментом, заходящим на лопасти острыми кончиками. Сами концы приобретают секировидную форму.

Развитие семилопастных украшений

В середине XII столетия существовало достаточно много переходных форм таких колец. К примеру, обнаружены изделия с каплевидными лопастями и боковыми колечками, с орнаментом, секировидными лопастями и не заходящим на них узором. Более поздние украшения имели все эти признаки. В XII-XIII вв. семилопастное кольцо становится больше, узоры и орнаменты усложняются.

Найдено несколько типов таких украшений. Число лопастей варьировалось от 3 до 5 штук.

Противоречия исследователей

Т. В. Равдина отмечает, что район, в котором было обнаружено самое большое количество сложных височных колец, вятичи не населяли. Это подтверждается сведениями из летописей. В верховьях Оки найдено довольно мало таких украшений. Соответственно, перед исследователями встал вопрос: можно ли считать эти изделия атрибутом вятичей?

Надо сказать, что древнейший тип семилопастных украшений часто обнаруживается на территории радимичей. Височные кольца этого типа, по мнению Рыбакова, попали к ним волгодонским путем. Такие изделия были распространены на земле вятичей и радимичей достаточно долго – до XIII в. От них пошли радимичские семилучевые височные украшения X-XI веков и вятичские семилопастные кольца XII века. Они использовались вплоть до монгольского нашествия.

В основе изделия использовалось кольцо, нижняя часть которого украшена зубчиками, торчащими внутрь. Наружу выходят длинные треугольные лучики, которые часто украшали зернью. Эти изделия, попавшие впервые к восточным славянам, не считались племенным признаком. Однако по прошествии времени они хорошо закрепились на территориях, населенных вятичами и радимичами.

В IX-XI веках именно эти кольца стали признаком племенных групп. Семилучевые кольца укрепляли на вертикальной ленте, которую пришивали к головному убору. Такие наборы украшений именуются ленточными.

Бусинные ювелирные изделия

Они также относятся к ленточным украшениям. Бусинными кольца назывались потому, что на проволоку пронизывали небольшие бусины. Чтобы элементы не перемещались, их фиксировали обмоткой из тонкой проволоки. Среди бусинных колец выделяют следующие разновидности:

- Гладкие. В эту группу входят кольца с бусинами одинакового и разного размера. Первые были распространены в X-XIII веках, вторые – в XI-XIV вв.

- Ложчатые.

- Гладкие со сканью.

- Мелкозерненые.

- Крупнозерненые.

- Ажурно-филигранные.

- Зернено-филигранные.

- Комбинированные.

- Узелковые.

- Полихромные с бусинами из камня, пасты, янтаря, стекла.

Колты

В сельской местности, за исключением отдельных территорий, бусинные кольца обнаруживаются редко. Они были распространены преимущественно среди горожанок. Ленты с трехбусинными кольцами, как правило, завершались связкой из двух-трех таких украшений или утяжеленной подвеской. В первой половине XII века в качестве последней выступал звездчатый колт. Дужка кольца была широкой.

Во второй половине XII столетия вместо уплощенного верхнего луча появился лунничный элемент с узкой дужкой.

С течением времени размер колта уменьшался. Сканно-зернистые лучевые изделия стали шедеврами древнерусских ювелирных мастеров. Высшая знать носила лунничные полые подвески. Они изготавливались из золота и украшались эмалевыми рисунками с обеих сторон. Выполняли такие колты и из серебра.

Их украшали чернью. Как правило, изображали русалок с одной стороны и турьи рога – с другой. Подобные орнаменты присутствовали и на других ювелирных изделиях, описанных в работе В. Коршуна. Рыбаков считает, что эти изображения символизировали плодородие.

Луничные колты носили, как правило, на цепочке, которая прикреплялась в районе виска к головному убору. Со второй половины XII века начали изготавливать полые эмалевые колты из меди. Их украшали рисунками и позолотой. Эти подвески были дешевле, чем украшения из драгметаллов. Соответственно, медные изделия получили большее распространение.

Еще дешевле были колты, изготовленные из оловянисто-свинцовых сплавов. Они были распространены до XIV столетия.

Эпоха ювелирного искусства древних славян закончилась после установления татаро-монгольского ига. С нашествием кочевников исчезла технология, восстановить которую удалось только спустя несколько сотен лет.

Источник: fb.ru