Чаша искупления: 12 библейских символов, зашифрованных в «Троице» Андрея Рублева

Вместо традиционной многофигурной сцены трапезы в доме Авраама Андрей Рублев изобразил беседу трех ангелов о том, как спасти мир. Теперь икона считается шедевром, а ее автор причислен к лику святых.

В Ветхом Завете есть рассказ о том, как праотец Авраам принимал у себя Господа. В полуденный зной девяностодевятилетний Авраам сидел возле своего шатра под зеленью Мамврийской дубравы. Вдруг он увидел трех путников, в которых быстро узнал Всевышнего и двух ангелов. Хозяин пригласил странников отдохнуть и подкрепиться. Слуги омыли гостям ноги, а жена Авраама Сарра напекла хлеба.

Сам же хозяин дома выбрал лучшего теленка и велел заколоть его. За трапезой Господь предсказал Аврааму, что через год у того родится сын, от которого пойдет народ иудейский — «великий и сильный».

В христианстве этот сюжет, получивший название «Гостеприимство Авраама», был трактован несколько иначе: к Аврааму явился не единый Господь Яхве (иудаизм не знает троичного божества) в сопровождении двух спутников, а вся Святая Троица: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, — и не в образе странников, а в образе ангелов. Поэтому трапезу в доме Авраама христиане называют также «Ветхозаветной Троицей».

Как расположены Лица Святой Троицы на иконе Андрея Рублёва «Троица»? Прот. Дмитрий Смирнов

Этот сюжет был весьма популярен у средневековых иконописцев: три ангела, фигуры Авраама и Сарры, накрытый стол, слуга, режущий теленка, — в общем, иллюстрация к библейскому тексту. В начале XV века к теме обратился и Андрей Рублев: его попросили написать образ для Троицкого собора Троице-Сергиевого монастыря (в настоящий момент икона хранится в Третьяковской галерее). Однако из-под кисти вышло нечто совершенно особенное.

Рублев отказался от изображения бытовых деталей и сосредоточился на фигурах ангелов, олицетворяющих три божественных лика. Художник изобразил их беседующими: мир погряз во зле, кого мы пошлем на страдания, чтобы искупить грехи человеческие? Этот вопрос центральный ангел (Бог Отец) задает левому ангелу (Святому Духу). «Я пойду», — отвечает правый ангел, Христос. Так на наших глазах разворачивается сцена благословения на искупительную жертву ради людей. Петербургский историк искусства Владимир Фролов уверен, что так Рублев хотел раскрыть вечный закон мироздания — жертвенность божественной любви. «Отсутствие дополнительных деталей, — говорит ученый, — обнажило замысел и не дает отвлечься на сюжет библейского события».

ИсточникuCrazy.ru

Всем известен этот шедевр живописи, но вряд ли все ли знают, что на нём происходит. Не что изображено – а именно что происходит! А между тем это интереснейшая история.

Начнём с чаши. Она занимает центральное место в композиции. Логично предположить, что это не случайно, что чаша символизирует нечто важное, имеющее отношение к пониманию сюжета. Что в ней лежит?

Свет невечерний: «Икона -СВЯТАЯ ТРОИЦА»-Архимандрит Савва (Мажуко). 2013 год.

Так сразу не скажешь. Взглянем на другие иконы с изображением Троицы. Но тут, например, вовсе не видим чаши, просто разложена еда:

А здесь? Опять что-то странное. У вас возникли предположения? Что это, по-вашему?

А вот здесь уже прекрасно видно, что это, и становится жутковато.

Что за лицо в чаше? Выглядит человеческим. Обратите внимание на узор на чаше – это голова овна или тельца.

Овны (овцы, бараны) и тельцы (быки и телята) были жертвенными животными. Но к чему эта путаница? Почему было не изобразить жертвенного тельца прямо? Как здесь, например:

Чтобы это понять, обратимся к истории сюжета.

Как в истории научного знания квантовая механика существует «поверх» классической ньютоновской механики, но при этом не опровергает и не отрицает её, так в христианской культуре новозаветная традиция существует поверх ветхозаветной. Образ Троицы имеет дохристианское – ветхозаветное – толкование: «Гостеприимство Авраама».

Согласно библейскому сюжету, праотец Авраам сидел возле своего шатра под зеленью Мамврийской дубравы.

Вот так, кстати, выглядел реликтовый Мамврийский дуб в 1869 году:

Вот так – в начале ХХ века:

А вот так – в наше время (увы):

(Не удивляйтесь и не отмахивайтесь – дескать, «всё это враки для привлечения паломников»: для дубовой рощи пять-шесть тысяч лет – это вполне приемлемо. Например, роща осинообразных тополей по в американском штате Юта существует уже. 80 тысяч лет! О других деревьях-долгожителях можно будет прочитать и посмотреть на них по ссылке в конце поста.)

Итак, Авраам отдыхал в тени дуба возле своего шатра – и вдруг увидел трёх путников. Это были Господь Яхве и двое сопровождавших его ангелов. Авраам пригласил путников отдохнуть и подкрепиться. Сарра, жена Авраама, испекла хлеб, а сам он выбрал лучшего телёнка и велел заколоть его.

За трапезой Господь предсказал Аврааму, что от его сына, которому предстоит родиться, пойдёт народ иудейский.

Вот тут автор иконы о явлении Святой Троицы Аврааму цитирует Рублёва – обратите внимание на позы Бога и ангелов:

Везде мы видим Авраама и Сарру, ухаживающих за гостями. Вот ещё очень трогательная интерпретация – с кухонным ножиком и морковочками:

Везде в центре композиции – дуб. Ну, а шатёр пастуха-кочевника Авраама видоизменился сообразно более поздним представлениям о достойном праотца жилище. Сравним с классической иконой Рублёва:

Здесь мы видим и Авраамов дуб (за крылом ангела, сидящего в центре), и Авраамово жилище (каменный дом с колоннами слева), и накрытый стол. Но не видим самих Авраама и Сарры. Потому что теперь это другая история. Не о возникновении иудейского народа. А о чём?

Мир снова погрузился во тьму. «Снова» – потому что в библейской истории такое случалось неоднократно, и всякий раз ветхозаветный Бог решал проблему, уничтожая погрязших во грехе людей (Потоп; Содом и Гоморра). Не помогало. На этот раз.

Все помнят, как называется картина? Нет, это не шутка и не кощунство. Просто художник Пётр Белоусов изобразил ровно тот же сюжет: переосмысление пути и предчувствие великой, но и трагичной судьбы. Но уже с использованием образов, дозволенных в его время.

Именно это – предвидение великого и страшного будущего – происходит на иконе «Троица». Бог-отец (посередине), Дух Святой (справа) и Христос (слева) словно ведут беззвучную беседу, решая, как по-новому, не уничтожая мир людей, искупить грехи человеческие?

Бог Отец и Святой Дух обращаются к Христу – словно с немым вопросом. «Я пойду искуплю», – будто отвечает Он, смиренно склонив навстречу им голову.

Вот почему чаша на новозаветной «Троице» – не просто посуда, из которой ели усталые путники, гости Авраама. Это символ самопожертвования Христа, перекликающийся с молением о чаше в Гефсиманском саду («Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия»).

Вот почему на этой иконе у жертвенного тельца человеческое лицо.

Есть другая интерпретация расположения фигур: в центре Христос, слева Отец, справа Святой Дух. Она весьма популярна и часто оправдана (христиане считают Христа «главным» воплощением Триединого Бога), но не является единственно верной. Существуют также интепретации, помещающие Сына справа, а Святого Духа посередине. В общем, мы не настаиваем, просто перечисляем версии.

Остался «неразгаданным» последний символ на иконе Рублёва – гора в верхнем левом углу. Дело в том, что явления Бога и божественной сути Христа людям всегда происходили на какой-либо возвышенности. (Не случайно на торжественном поэтическом и богослужебном языке «высший» звучит как «горний» – «горный».)

На горе Синай в Египте Бог явился Моисею и сообщил ему свои заповеди:

На горе Фавор случилось Преображение Господне – когда Иисус явил свою божественную суть (одежды его стали белоснежными, и сам он вознёсся в воздух) двум своим избранным ученикам (обратите внимание, снова мотив троицы).

На горе Голгофе произошла Искупительная Жертва Христа.

И наконец, на горе Елеонской (Масличной) случилось вознесение Христа – завершение его земной миссии и возвращение к Отцу.

Вот что означает гора на рублёвской иконе.

Итак, повторим на всякий случай ещё раз, что ПРОИСХОДИТ на иконе. Бог решает, что делать с людьми. И решает их не убивать. Вместо этого – убить себя – больше, чем себя, хуже, чем себя – сына. Он призывает Сына и говорит: «Ты должен стать человеком, пойти к людям и научить их, как жить. А чтобы они поверили. Докажи, что веришь в это, приняв мучения.

Умри за это. Тогда. кто-нибудь поверит. Людей впечатляет, когда погибает кто-нибудь молодой и красивый. Они это запомнят. На пару тысяч лет, вряд ли дольше. » И Сын принимает волю отца.

А душа Отца в это время скорбит.

ИсточникИкона Андрея Рублева Троица тайный символ Мироздания

В этой статье мы исследуем икону «Троица Ветхозаветная». Подобная «иконография [1] возникла в Византии и не имела поначалу самостоятельного значения. Эта иконография получила окончательное осмысление в древнерусском иконописании. Образцом подобной иконографии служит совершенная и по богословию и по своим художественным достоинствам икона преподобного Андрея Рублева. Икона написана предположительно в 1423 — 1427 годах для иконостаса Троицкого собора Лавры преподобного Сергия показана на рисунке 1.

На иконе нет Авраама, Сарры и слуг, приготовляющих трапезу. Слева вверху показан лишь его дом. Справа ближе к центру нарисовано дерево.

Рис. 1. Изображение иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева. Троица [2] Рублев Андрей Школа или худ. центр: Москва Ок. 1411 г. 142 × 114 см Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия. Икона написана предположительно в 1423 — 1427 годах для иконостаса Троицкого собора Лавры преподобного Сергия.

Основанием для иллюстративного описания места события иконы явился текст из книги «Бытие» [3] : «И явился ему (Аврааму) Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр во время зноя дневного» (т.е. рядом с домом в тени растущего неподалёку дуба). Поэтому элементами иконы являются древо, дом и скала (как указание на пустынное место).

Игумен Никон (ставший после Сергия Радонежского настоятелем Троице-Сергиевого монастыря) очень сокрушался, что вновь воздвигнутый белокаменный Троицкий собор не был украшен живописью. Предчувствуя скорую кончину свою и желая завершить убранство собора при жизни, Никон призвал для работы Андрея Рублева и Даниила Черного — прославленных живописцев, «изрядных вельми, всех превосходящих и в добродетели совершенных». Работа заключалась не только в том, чтобы расписать храм фресками. Кроме этого, надо было написать большое количество икон для высокого многоярусного иконостаса. Игумен Никон еще при жизни своей хотел не только видеть храм украшенным, но и написанной икону, которая должна была стать главным памятником «в похвалу Сергию Радонежскому».

Центральное место отведено трем крылатым Ангелам. Положение их фигур, повороты голов с нимбами, соприкасающиеся крылья, характерное изображение стоп ног, палаты (дом Аврама), древо и горка на заднем плане — все это образует своеобразный композиционный круг. И выражение ликов Ангелов, и гармоничное единство всех элементов иконы, и ее колорит доносят до предстоящего перед образом ощущение покоя, Божественной упорядоченности и согласия. Это мир, где нет места хаосу.

Икона являет уже не сцену посещения Господом Авраама и Сарры, а предвечный совет Святой Троицы об избавлении рода людского от первородного греха и о жертвенном акте Сына Божия — Бога Слова, для спасения человечества от вечной смерти.

В центре иконы помещена стоящая на столе, а правильнее сказать — на престоле, чаша , с головой жертвенного тельца . Левый Ангел благословляет чашу правой рукой, центральный также совершает благословляющий жест (над чашей), который одновременно можно истолковать как жест нисхождения в саму чашу, а правый Ангел со склоненной головой и опущенной вниз ладонью как бы дает молчаливое согласие на все совершающееся на таинственном и непостижимом для людей совете Святой Троицы.

Традиционно считают, что облаченный в синий хитон и вишневый гиматий с клавом центральный Ангел символизирует собой Иисуса Христа.

На некоторых поздних повторениях рублевской иконы изображали даже крестчатый нимб вокруг головы центральной фигуры.

Однозначно сказать о том, кого именно из Лиц Святой Троицы представляют фигуры Ангелов, нельзя. Есть весьма распространенное и убедительно обоснованное мнение, что центральный Ангел символизирует и Бога Отца и воплощенного Богочеловека Иисуса Христа одновременно.

К примеру, Ю. Малков в статье «Святая Троица преподобного Андрея Рублева» пишет: «…с достаточной уверенностью можно утверждать, что преподобный Андрей, стремясь передать неразрывное единство Ипостасей при обязательном Их различении, не мог не отразить в своей иконе… нераздельность-неслиянность. При этом он, в соответствии со всей святоотеческой традицией, сознательно представил образ Отца через образ Сына — по евангельскому слову: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин. 1. 18)». Более того, Рублев, смог непосредственно иконографически-художественными средствами выразить эту символическую традицию восприятия Сыновнего образа как «замещающего» образ Отца, что, естественно, всегда подразумевалось православным сознанием…».

Стоглавый Московский собор 1551 года дал следующее определение по поводу подобных икон: «У Святой Троицы пишут перекрестье ови у среднего, а иные у всех трех. А в старых писмах и в греческих подписывают «Святая Троица», а перекрестье не пишут ни у единого. А иные подписывают у среднего «IС ХС Святая Троица». И о том ответ.

Писати живописцем иконы с древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Ондрей Рублев и прочий пресловущии живописцы, а подписывать «Святая Троица». А от своего замышления ничтоже претворяти (А от своих представлений ничего не дописывать)».

КОММЕНТАРИЙ:

Отметим несколько характерных особенностей для иконописи вообще, и для этой иконы, в частности [4] .

«Первый пример отличия стилистики иконы от реалистической картины — изображение гор на православных иконах. … Горки на иконах имеют лещадки — своего рода стилизованные ступени, благодаря которым гора приобретает смысл лестницы для подлинного духовного восхождения — восхождения не к безликому абсолюту, а к личностному и Единому Богу.

Второе отличие стилистики иконы от реалистической картины — это принцип изображения пространства. Картина построена по законам прямой перспективы и, например, рельсы на картине сходятся в одной точке, расположенной на линии горизонта.

Для иконы характерна обратная перспектива, где точка схода располагается не в глубине картинной плоскости, а в предстоящем перед иконой человеке — идея изливания мира горнего в наш мир, мир дольний. И параллельные линии на иконе не сходятся, а наоборот, расширяются в пространстве иконы. Да и самого пространства как такового нет. Передний и задний планы в иконах имеют не перспективное — изобразительное, а смысловое значение. На иконах отдаленные предметы не скрыты за легкой, воздушной пеленой, как их изображают на реалистических картинах, — нет, эти предметы и детали пейзажа включены в общую композицию как первоплановые…..

Рис. 2. А — пример прямой перспективы, В — пример обратной перспективы.

Отличие третье. Отсутствие внешнего источника света. Свет исходит от ликов и фигур, из глубины их, как символ святости. Есть прекрасное сравнение иконописи со светописью. Действительно, если внимательно поглядеть на икону древнего письма, то невозможно определить, где находится источник света, не видно, следовательно, и падающих от фигур теней . Икона — светоносна, и моделировка ликов происходит за счет света, изливающегося изнутри самих ликов…»

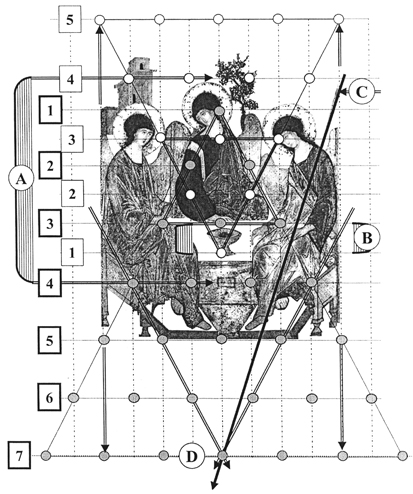

Совместим изображение Иконы – Троица с матрицей Мироздания. На рисунке 3 показан результат такого совмещения. Из других наших работ, посвященных иконописи, и опубликованных на сайте мы уже знаем, что Каноном или правилом для написания икон для древних мастеров была матрица Мироздания. Причем именно при совмещении изображения иконы с матрицей открывался сакральный или тайный смысл исследуемой иконы.

Рис. 3. На рисунке показан результат совмещения Иконы Андрея Рублева — «Троица Ветхозаветная» с матрицей Мироздания. Пространство иконы расположилось в месте перехода между Верхним и Нижним миром матрицы. В центре иконы показано положение священного символа – «Звезда Давида».

Дуговой стрелкой А — показано расстояние от основания Тетрактиса на 4-ом уровне в Верхнем мире матрицы, до основания Тетрактиса на 4-ом уровне в матрице Нижнего мира. Тетрактисы – еще два священных символа, характеризующие место перехода между Верхним и Нижним миром матрицы.

Ключами для совмещения рисунка иконы с матрицей был вертикальный размер чаши — В, над которой простерлась рука среднего ангела в благословляющем жесте — ее вертикальный размер оказался равным половине расстояния между уровнями и второй ключ — С — направление копья в руке правого ангела, которое проходит через центральную позицию 7-го уровня Нижнего мира матрицы. D — Лучи обратной византийской перспективы, указывающие вниз — на энергетические статусы пространства матрицы Нижнего мира.

Боковые стороны иконы проецируются на 5-ый уровень Верхнего и Нижнего мира матрицы. Из анализа положения чаши в матрице следует основной сакральный смысл иконы Троица.

Так как основание чаши стоит на вершине пирамиды Верхнего мира, а голова жертвенного тельца в чаше совмещается со средней позицией 3-го уровня Нижнего мира матрицы, то это означает, что Мир Горний (Высший) жертвует Собой для одухотворения Нижнего материального мира. При этом копье правого ангела указывает на значимость 7-го уровня Нижнего мира матрицы. Кисть правой руки правого ангела опущена пальцами вниз и указывает также на Нижний мир матрицы. Остальные детали иконы и их места совмещения с матрицей Мироздания хорошо видны на рисунке.

Практически все детали иконы несут смысловую нагрузку и хорошо совмещаются с матрицей мироздания.

Из результатов наших исследований совмещения Иконы «Троица» с матрицей мироздания может быть сделан вывод, что Андрей Рублев, создавший эту икону, был посвящен в тайны Царствия Небесного!

Икону также можно рассматривать в качестве Священного символа, передающего эти знания. Причем собственно матрица мироздания и является Каноном, о котором мы говорили выше.

Пишите нам ваши отзывы и обязательно указывайте адрес вашей электронной почты. На сайте адрес вашей почты не публикуется. Нам интересно ваше мнение по существу статей, которые публикуются на сайте.

Вы можете помочь развитию нашего проекта, нажав в правом верхнем углу главной страницы сайта клавишу «Пожертвовать» или перечислить по вашему желанию средства с любого терминала на наш счет — Яндекс Деньги – 410011416569382

Дополнительный материал [5] :

«На довольно значительной по размерам доске Андрей Рублев изобразил ветхозаветную Троицу — явление Аврааму Бога в виде трех ангелов. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер (свой), во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него.

Увидев он побежал на встречу им от входа в шатер (свой) и поклонился до земли, И сказал: Владыко! Если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба Твоего; И принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите (в путь свой); так как вы идете мимо раба вашего.

Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал (ей): поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошого, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними; а сам стоял подле них под деревом. И они ели».

Библейский рассказ в интерпретации Андрея Рублева утратил все те повествовательные черты, которые традиционно включались в композицию иконы на этот сюжет.

Нет Авраама и Сарры, нет сцены заклания тельца, даже атрибуты трапезы сведены к минимуму: ангелы представлены не вкушающими, а беседующими. Жесты ангелов, плавные и сдержанные, свидетельствуют о возвышенном характере их беседы».

[1] Алексеев С., Энциклопедия Православной Иконы, Основы богословия иконы, «САТИСЪ», Санкт-Петербург, 2002 г., с. 251-254.

[4] Алексеев С., Энциклопедия Православной Иконы, Основы богословия иконы, «САТИСЪ», Санкт-Петербург, 2002 г., с. 251-254.

Источник