Метаморфизмом горных пород называется существенное изменение их минерального состава, структуры и текстуры, происходящее под действием высоких температур и давлений, а также магматических газов и воды на некоторой глубине в земной коре. Преобразование горных пород происходит с сохранением твердого состояния породы, без расплавления или растворения.

Метаморфические изменения в горных породах начинаются при повышении температуры до 200 ºС и увеличении литостатического давления, вызванного весом вышележащих слоев пород. Однако не меньшее значение имеет стресс – боковое давление, обеспечивающее различное напряженное состояние горных пород, в результате которого меняется газо- и теплообмен между слоями пород.

В зависимости от действия факторов метаморфизма (температуры, давления, химизма среды) на одни и те же исходные породы изменяется минеральный состав первичных пород, что приводит к образованию разнообразных метаморфических пород. Этот комплекс новых минералов или парагенезис (сонахождение), называется метаморфической фацией.

Метаморфические горные породы

В зависимости от ступени метаморфизации горных пород (низкой, средней или высокой) различают три метаморфические фации:

1) зеленосланцевая фация – низкая ступень метаморфизма, особенностью формирования пород является обстановка низких температур – 200–400 ºС и высоких давлений – до 1200 МПа на глубинах до 40 км под действием литостатического давления или на меньших глубинах в результате сильнейшего стресса – одностороннего давления, возникающего, например, в результате крупных надвигов (филлиты, глаукофановые или голубые сланцы).

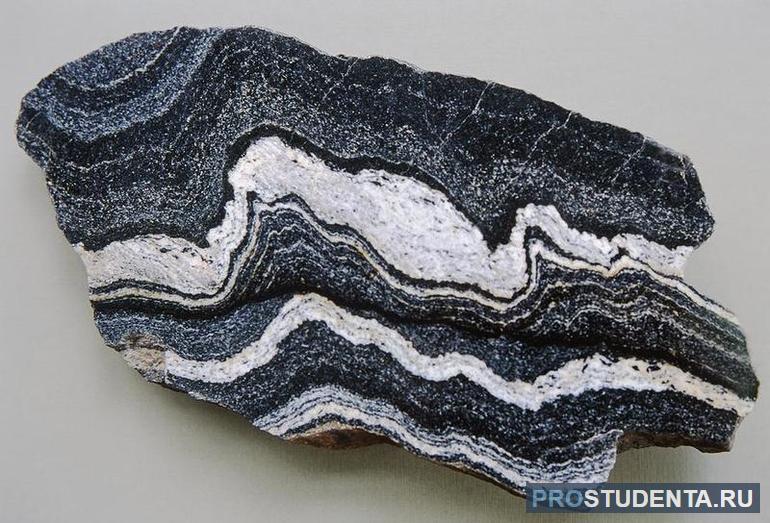

2) амфиболитовая фация – средняя ступень метаморфизма, характерна для амфиболитов и разнообразных кристаллических сланцев – образование пород происходит при температурах 500–700 ºС и давлениях 200–800 МПа. При таких температурах породы начинают испытывать частичное плавление в отдельных тонких слоях с образованием мигмы (от греч. «мигма» – смесь), а породы превращаются в мигматиты, в которых чередуются полоски гранитного состава – мигмы и полоски темноцветных минералов, еще не вовлеченных в плавление.

3) к высшей ступени метаморфизма относится гранулитовая фация – формирование пород происходит при температурах 700–1000 ºС и давлениях 400–1200 МПа на глубинах 10–40 км. Характерными породами этой фации являются гнейсы.

Типы метаморфизма

Метаморфизм может проявляться на огромных площадях, поэтому называется региональным, или на небольших участках – контактовый метаморфизм.

Контактовый метаморфизм, вызванный внедрением магматических масс, проявляется в сравнительно узких зонах (ореолах). В зоне непосредственного соприкосновения внедрившегося магматического тела с вмещающими породами они претерпевают наиболее интенсивное изменение. По мере удаления от магматического тела изменения постепенно убывают. Обычно ширина контактового ореола составляет 2–3 км. Типичные породы, возникающие при контактовом метаморфизме, – пятнистые и узловатые («фруктовые») сланцы, гранатовые породы, роговики и мраморы.

Региональный метаморфизм, обусловленный давлением вышележащих мощных толщ горных пород, а также восходящими из глубин Земли тепловыми потоками, охватывает большие территории и многокилометровые толщи пород.

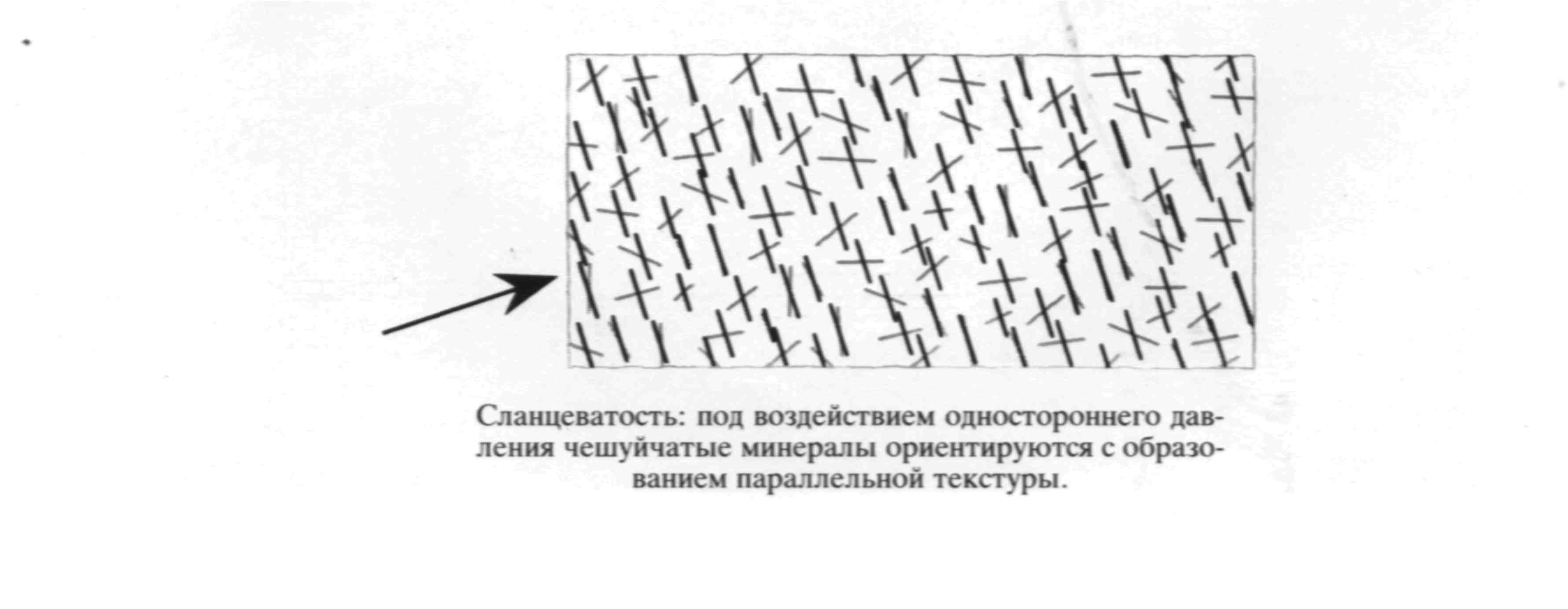

Как контактовый, так и региональный метаморфизм проявляется в преобразовании структуры пород, их перекристаллизации без изменения химического состава. Окаменелости при метаморфизме уничтожаются. При одностороннем давлении возникает сланцеватость. Первоначальный минеральный состав пород при этом сохраняется.

Листоватые и чешуйчатые минералы (такие как хлорит, слюда, тальк) своей длинной осью ориентируются нормально к направлению давления и тем придают текстуре породы направленный характер, сообщая ей сланцеватость (рис. 14). Наличие кристаллизационной сланцеватости – характерный диагностический признак многих метаморфических пород.

| Рис. 14. Сланцеватость: под воздействием одностороннего давления чешуйчатые минералы ориентируются с образованием параллельной текстуры |

| Р |

Наряду с изменением структуры при метаморфизме может также произойти перекристаллизация пород, делающая их массивными, плотными. Мелкие минеральные зерна при этом исчезают, а крупные еще более увеличиваются в размерах, и вся порода становится крупнозернистой, возникают разнообразные новые минералы.

Метаморфиты классифицируются по минеральному составу, по структурно-текстурным признакам, по типу метаморфизма, по происхождению исходных пород и по условиям формирования самих метаморфитов.

Метаморфические породы по внешнему виду и условиям залегания занимают промежуточное положение между магматическими и осадочными породами. По минеральному составу они ближе к магматическим породам. Типичными минералами являются слюды, кварц, хлорит, тальк.

Наиболее характерны следующие текстуры:

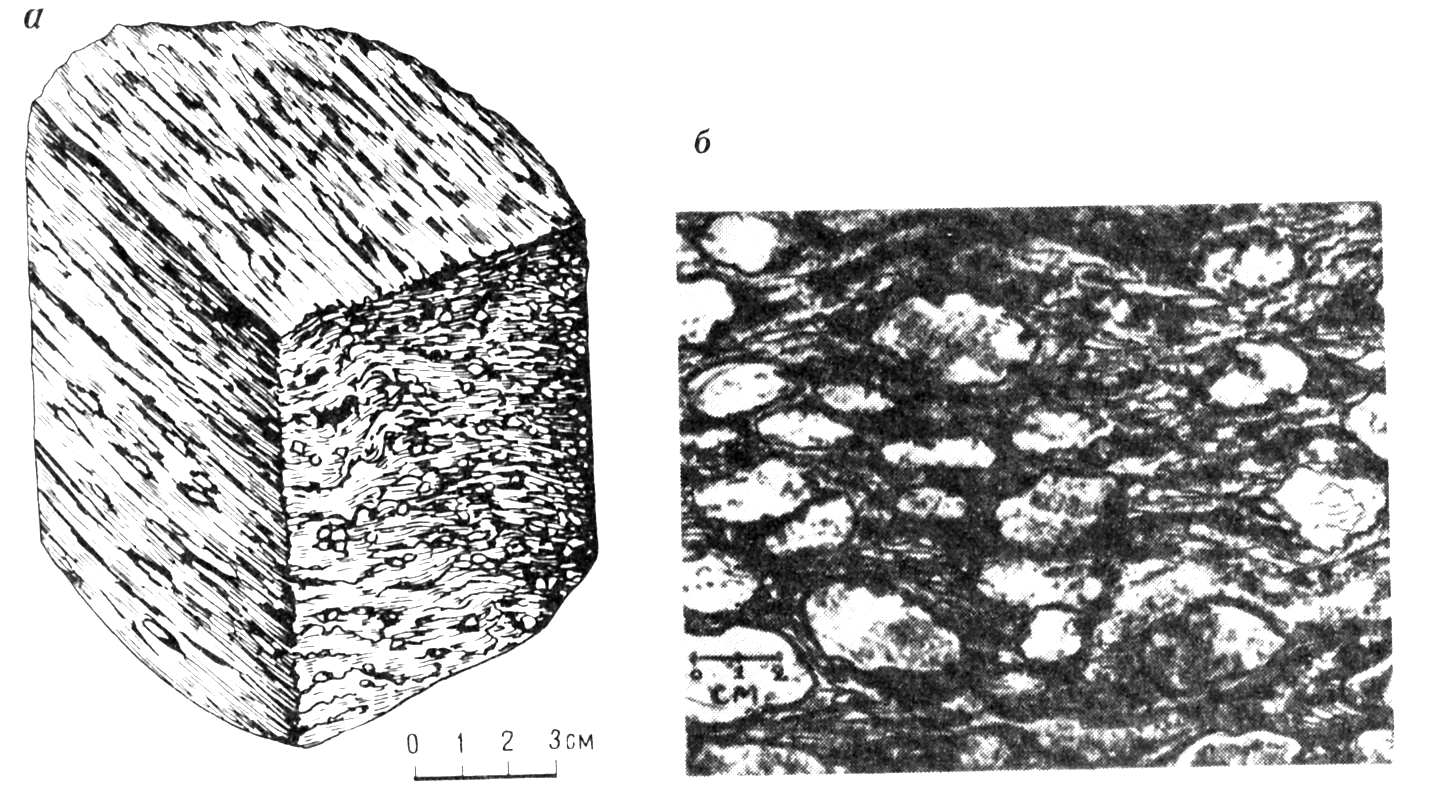

1) сланцеватая – однообразное расположение пластинчатых минералов (параллельно друг другу), характерна для гнейсов (рис. 15а);

2) полосчатая – обособление минеральных скоплений в форме полос, в виде слоев – кристаллические сланцы различного минерального состава (рис. 15б).

3) массивная – характерна для мрамора, амфиболита, серпентинита и др.

| Рис.15. Текстура метаморфических горных пород: а) сланцеватая – ориентированное расположение минералов, поверхности раскола неровные; б) слоистая – непрерывные границы между слоями, поверхности раскола ровные |

| а) |

| б) |

Метаморфические породы имеют различную прочность и стойкость к выветриванию во времени. Например, если кварциты в городских условиях начинают разрушаться через 200–400 лет, то мраморы – уже через 20–130 лет.

Диагностические признаки метаморфических пород.

1. Полнокристаллические, зернистые.

2. Часто крупнозернистые.

3. Шелковистый блеск (у пород, богатых слюдой).

4. Параллельная текстура (сланцеватость).

5. Очень плотные, без пустот.

6. Отсутствие окаменелостей.

7. Мягкие формы выветривания.

Наиболее распространенные метаморфические горные породы

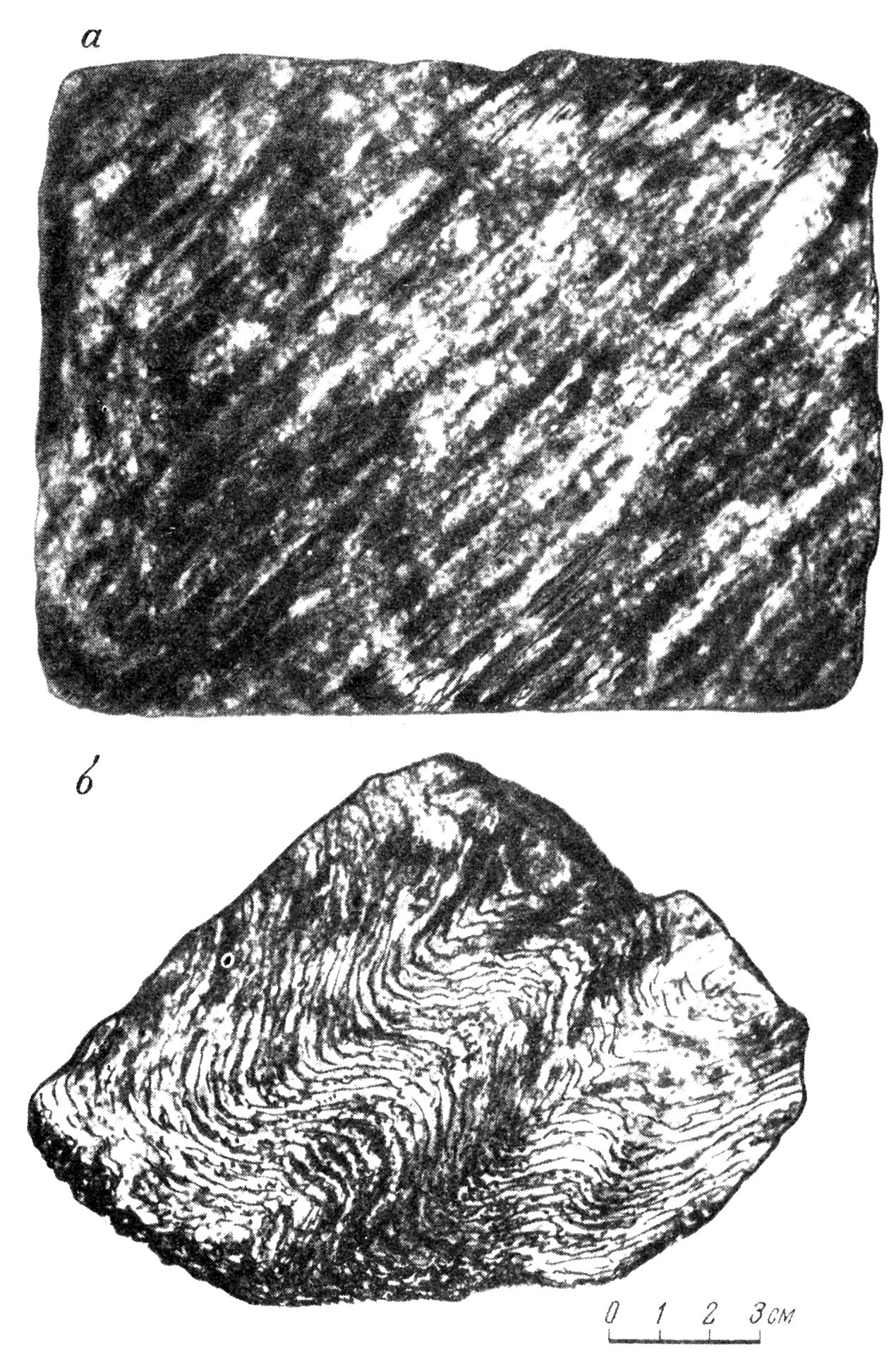

Гнейс – образуется из магматических и осадочных горных пород, характеризуется полосчатостью и сланцеватостью сложения, состоит из кварца, полевого шпата и слюды или роговой обманки, расположенных чередующимися полосами. Гнейсы могут возникнуть в результате метаморфизма изверженных (преимущественно кислых), осадочных и многих метаморфических пород.

По типу исходной породы выделяют гранитогнейс, диоритогнейс, сиенитогнейс и конгломератовый гнейс; по характерным минералам – мусковитовый, биотитовый, авгитовый и роговообманковый гнейс; по внешнему облику и сложению – пятнистый, сланцеватый и очковый гнейс. Плотность гнейсов составляет около 2,7 г/см 3 ; окраски разнообразные, как у гранитов. Используются они в виде мелкой щебенки и бутового камня.

Сланцы – это бедные полевым шпатом или вовсе лишенные его метаморфиты с отчетливой параллельной текстурой.

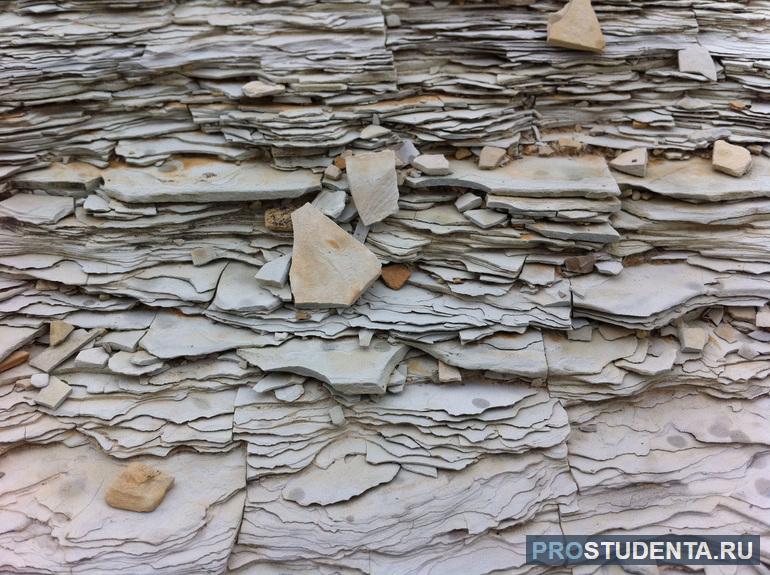

Глинистый сланец – результат начальной стадии изменения глинистых пород, от которых он отличается наличием сланцеватости, параллельно которой глинистый сланец раскалывается на пластины. Глинистые сланцы не обладают полнокристаллической структурой, не размокают в воде. Цвет сланцев зеленый, серый, черный.

Хлоритовый сланец состоит из хлорита с небольшой примесью кварца. Для него характерны зеленые тона и мелкочешуйчатая структура. Текстура сланцеватая. Образуется за счет основных магматических пород.

Тальковый сланец состоит почти исключительно из талька. Цвет чаще серый, зеленоватый; жирен на ощупь, образуется в процессе метаморфизации ультраосновных магматических пород, а при гидротермальном метаморфизме – и из серпентинитов.

Слюдяные сланцы обладают хорошо выраженной полнокристаллической структурой и сланцеватой текстурой. В состав их входят слюда и кварц. В зависимости от преобладания в породе той или иной слюды сланец называют мусковитовым, биотитовым и др.Образуются слюдяные сланцы из филлитов, глинистых сланцев, глин при глубоком их преобразовании.

Пятнистые и узловатые (фруктовые) сланцы – метаморфические породы с новообразованными минералами, развивающимися отдельными пятнами или в виде «узлов», напоминающих фрукты.

Кварцит состоит из зерен кварца, обладает полнокристаллической, обычно мелкозернистой структурой. Текстура его плотная, массивная. Цвет белый, светло-серый, красновато-бурый, малиновый. Образуется он при перекристаллизации кварцевых песков, песчаников и других кремнистых пород.

Мрамор состоит из зерен кальцита; обладает полнокристаллической структурой; образуется при перекристаллизации известняков и других осадочных пород, богатых кальцитом. Характерна светлая окраска: белая, зеленоватая, серовато-голубоватая, розовая, полосчатая, пятнистая. Мрамор массивен, широко применяется как облицовочный материал.

Амфиболит образуется из базальтов, габбро, перидотитов или мергелистых глин, бедных известью. Минеральный состав: амфиболы – 40 %, пироксены – 10 %, плагиоклаз – 40 %, минералы-примеси – хлорит, фанат, кварц, рудные минералы (магнетит, ильменит). Обычно кристаллически-зернистый, зеленого цвета. Применяется как местный строительный материал.

Серпентинит, или змеевик, образуется при метаморфизме магматических пород группы перидотита и пикрита, а также доломитов и доломитовых известняков. Главный компонент – минерал серпентин, второстепенные компоненты – карбонаты, иногда фанат, оливин, пироксен, амфиболы, тальк и др., а также рудные минералы (магнетит, хромит). Окраска – зеленая различных оттенков; текстура массивная, сланцеватость практически отсутствует. Применяется для внутренней отделки общественных зданий и сооружений. Неустойчив к атмосферным агентам.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Метаморфические горные породы

Метаморфические горные породы возникают в результате преобразования ранее существовавших осадочных, магматических, а также метаморфических пород, происходящего в земной коре под воздействием эндогенных процессов. Эти преобразования протекают в твердом состоянии и выражаются в изменении минерального, а иногда и химического состава, структуры и текстуры пород.

Метаморфизм происходит под воздействием высокой температуры и давления, а также вследствие привноса и выноса вещества высокотемпературными растворами и газами. По преобладанию тех или иных факторов в ходе преобразования выделяется несколько различных типов метаморфизма,

1. Региональный метаморфизм вызывается высоким неравномерным давлением и высокой температурой и охватывает большие пространства. Этот процесс сопровождается перекристаллизацией и развитием новых минералов в условиях расплющивания и пластического течения горных пород, что приводит к появлению наиболее характерной для метаморфических образований ориентированности (параллельному расположению) минеральных частиц. Таково происхождение большинства метаморфических пород.

2. Динамометаморфизм возникает под воздействием давления в условиях невысоких температур и заключается в интенсивном дроблении горных пород и минеральных зерен без существенной их перекристаллизации.

3. Контактовый метаморфизм обусловлен действием высокой температуры, паров и растворов, связанных с внедрением магматического расплава. Он проявляется вдоль границ магматических тел и имеет местное значение в преобразовании вмещающих пород, изменении их структуры, текстуры и состава.

4. Пневматолитовый и гидротермальный метаморфизм развивается при интенсивном привносе в породу новых веществ горячими водными растворами и газовыми эманациями, поднимающимися из остывающего магматического очага. При этом происходит изменение не только минерального, но и химического состава пород.

При очень интенсивном привносе новых веществ и замещении первичных минералов химически активными веществами возникает особый вид метаморфизма – метасоматоз.

Основные отличительные признаки метаморфических горных пород.

Главнейшее отличие метаморфических пород от магматических и осадочных заключается в их минеральном составе, а также структурных и текстурных особенностях.

1. По минеральному составу метаморфические породы состоят лишь из минералов, устойчивых в условиях высоких температур и давления. К ним относится большинство минералов магматических пород: кварц, альбит и другие плагиоклазы, калиевый полевой шпат (микроклин), слюды – мусковит и биотит, роговая обманка, пироксен (авгит), магнетит, гематит, а также характерный минерал осадочных пород – кальцит. Кроме того, в метаморфических породах распространены минералы, типичные только для них, – серицит, хлорит, актинолит, тальк, серпентин, гранат, графит и др.

2. Структура. Метаморфические породы обладают кристаллической структурой, причем особенно характерны листоватая, чешуйчатая, игольчатая и таблитчатая формы зерен, реже породы зернисто-кристаллические. Имеются также слабометаморфизованные скрытокристаллические и переходные разности, содержащие участки первичных пород некристаллического строения. По величине зерен различают крупнокристаллическую структуру (диаметр частиц >1 мм), средне- (0,25-1 мм) и мелкокристаллическую (

3. Текстурные особенности относятся к важнейшим отличительным признакам метаморфических пород.

По взаимному расположению и типам зерен выделяются следующие текстуры: сланцеватая с параллельным расположением чешуйчатых или таблитчатых минералов (рис. 20, а): гнейсовая – с параллельным расположением таблитчатых минералов при малом содержании чешуйчатых частиц (рис. 21, а); полосчатая – с чередованием полос различной толщины и различного минерального состава; волокнистая – с вытянутыми примерно в одном направлении волокнистыми и игольчатыми минералами; очковая – с рассеянными в породе более крупными овальными зернами или агрегатами, обычно выделяющимися по цвету (рис. 20, б); плойчатая – в случае присутствия в породе очень мелких складок (рис. 21, б), беспорядочная – с неориентированным расположением зерен обычно округло-неправильной формы; массивная – в случае прочного сложения породы при плотном, связаном соединении минеральных зерен (текстура породы может быть при этом также полосчатая, беспорядочная или гнейсовая).

Рис. 20 Текстуры метаморфических горных пород:

а – сланцеватая (кристаллический сланец), б – очковая (гнейсы).

Рис. 21 Текстуры метаморфических горных пород:

а – гнейсовая (гнейсы), б – плойчатая (кристаллический сланец).

Породы регионального метаморфизма. В зависимости от состава и структуры исходных пород при региональном метаморфизме возникают определенные виды метаморфических пород, которые по мере увеличения температуры и давления претерпевают закономерные изменения состава, структуры и текстуры. При этом формируются характерные ряды пород, представляющих собой последовательные этапы преобразования исходной породы.

Особенно значительные изменения испытывают глинистые породы. Еще в процессе диагенеза глины уплотняются, обезвоживаются и превращаются в аргиллиты, отличающиеся от глин тем, что они не размокают в воде.

На начальной стадии метаморфизма в условиях низких температур под воздействием тектонического давления аргиллиты претерпевают рассланцевание (динамометаморфизм) и превращаются в аргиллитовые сланцы. В глинистом материале возникают скопления мельчайших зерен кварца, микроскопические чешуйки слюды (серицита) и хлорита, кристаллы пирита, углистые частицы. Сланцы обычно сохраняют окраску исходных глин. При возрастании количества кристаллических частиц порода твердеет, превращаясь в кровельные, или аспидные сланцы.

Дальнейшее усиление метаморфизма, связанное с повышением температуры приводит к полной перекристаллизации глинистого вещества с образованием филлитов. Они состоят из тонкочешуйчатой массы серицита, хлорита и кварца. При повышении температуры и дальнейшем увеличении давления филлиты переходят в кристаллические сланцы. В зависимости от состава исходных глин и температурного режима это могут быть слюдяные, хлоритовые или хлорит-слюдяные сланцы. Кристаллические сланцы часто содержат также гранаты, графит, образующийся из углистого вещества, и другие минералы.

На самой высшей стадии метаморфизма глинистые породы превращаются в гнейсы. Вместо хлорита и слюды, которая сохраняется в небольшом количестве, в гнейсах преобладают полевые шпаты – микроклин и плагиоклаз, широко развит кварц, присутствуют биотит и мусковит, иногда амфиболы, пироксены гранаты. По минеральному составу гнейсы близки к гранитам, от которых отличаются ориентированной гнейсовой текстурой.

Известняки при перекристаллизации переходят в мраморы. Последние состоят из кальцита, имеют зернисто-кристаллическую структуру и обычно массивную, иногда неясную полосчатую текстуру. Характерна белая или светло-серая окраска.

Кремнистые породы – опоки, яшмы – преобразуются в мелкозернистые кварциты, отличающиеся весьма равномерной слабо различимой зернистостью.

В результате метаморфизма кислых и средних магматических пород – гранитов, диоритов и других – формируются гнейсы и слюдяные сланцы. В отличие от аналогичных пород, возникающих при метаморфизме осадочных образований, они носят название ортогнейсов и ортосланцев.

Продуктами изменения габбро и базальтов на низшей стадии метаморфизма являются зеленые сланцы, сложенные хлоритом, эпидотом, актинолитом и альбитом. Далее они переходят в амфиболиты – массивные крепкие породы сланцеватой или волокнистой текстуры темно-серого (до черного) цвета, состоящие из роговой обманки и плагиоклаза. На высшей ступени метаморфизма амфиболиты переходят в гранатовые амфиболиты и эклогиты. Эклогиты образуются при очень высоких давлениях, поэтому они характерны для глубоких зон метаморфизма.

Ультраосновные породы (дуниты, перидотиты) превращаются в змеевики (серпентиниты) и тальковые сланцы.

Породы динамометаморфизма. Под действием тектонического давления возникают тектонические брекчии и милониты.

Тектонические брекчии образованы угловатыми или линзовидными обломками раздробленных первичных пород самой различной величины, сцементированными мелкораздробленным материалом тех же пород. Для них характерно отсутствие слоистости и однообразие состава обломков.

Милониты представляют собой породы, состоящие из мелкоперетертого материала первичных пород. Текстура их сланцеватая тонкополосчатая, нередко очковая.

Породы контактового метаморфизма. Контактовый метаморфизм выражается преимущественно в интенсивной перекристаллизации пород, протекающей под действием высокой температуры без заметного участия давления. Поэтому для возникающих в ходе этого процесса пород, носящих название роговиков.

Роговики – очень крепкие мелкозернистые породы массивной текстуры, в которых иногда встречаются крупные кристаллы отдельных минералов. Песчано-глинистые породы переходят в биотитовые роговики, состоящие из кварца и биотита, а также полевого шпата, магнетита, граната и др.

Основные и средние породы на контакте с гранитными интрузиями преобразуются в амфиболовые роговики, сложенные амфиболом и плагиоклазом. Карбонатные породы превращаются в известково-силикатные роговики. Карбонатные породы могут переходить и в мраморы, если метаморфизм протекает без привноса вещества. Цвет роговиков определяется окраской господствующих минералов. Обычно они серые, черные или темно-зеленые.

Породы пневматолитового и гидротермального метаморфизма. При этом типе метаморфизма формируются скарны и грейзены. Скарны возникают на контакте карбонатных и интрузивных пород в результате контактово-метасоматических процессов, протекающих при воздействии послемагматических растворов. Эти породы имеют важное практическое значение, так как к ним приурочены месторождения многих полезных ископаемых – меди, железа, полиметаллов, молибдена, вольфрама, олова. Главные породообразующие минералы скарнов — пироксены, плагиоклазы, крабонаты и рудные минералы.

Грейзены образуются за счет гранитов или песчано-глинистых пород. Они состоят из кварца и светлой слюды имеют крупнокристаллическую структуру.

Источник: studfile.net

Образование и примеры метаморфических полезных ископаемых

В толще внешней оболочки Земли происходят твердофазные структурные и минеральные изменения при высокой температуре, давлении, воздействии газовых и водных растворов. В этих условиях образовываются метаморфические полезные ископаемые. Примеры: филлиты, кварциты, гнейсы и ряд сланцевых пород.

Оглавление:

- Процесс образования

- Состав, текстуры и структуры

- Краткий перечень ископаемых

Процесс образования

Благодаря метаморфизму, который представляет собой довольно сложный физико-химический процесс, происходит образование различных горных пород. В отличие от осадочных, которые расположены близко к поверхности земной коры, залегание этих отложений находится на глубине около 1 км. Их разнообразие зависит от некоторых факторов:

- Преобразование произошло под наибольшим влиянием температуры, давления или химических веществ.

- Вид породы, подвергшейся метаморфизму.

Примерами метаморфических горных пород являются кварцит, происхождение которого произошло из песчаника, мрамор — из известняка, глинистый сланец — из глины. Степень изменений бывает различной: от небольших преобразований до кардинальной трансформации внешнего вида и структуры материала.

То есть может образоваться небольшое уплотнение минерального камня или произойти полное изменение кристаллической решетки. Но главное значение для метаморфизма имеют тектонические колебания, которые приводят к образованию соответствующих пород.

Состав, текстуры и структуры

Основными исходными материалами для метаморфических ископаемых считаются осадочные и магматические породы, поэтому они должны залегать на одних уровнях. Ближе к поверхности земляного покрова преобладают пластовые залегания, а на глубине — форма интрузий.

Чтобы подчеркнуть, из какого материала произошли метаморфические преобразования, подставляют определенные приставки. Если в образовании участвовал осадочный материал, то ставят приставку пара-, например, парагнейсы, в противном случае — орто-.

От химического состава исходных материалов зависит структура полезных ископаемых. Но на метаморфизм влияют водные растворы и метасоматические процессы, значит, итоговый химический состав будет несколько отличаться от исходного.

Разнообразна и минеральная структура полезных ископаемых, которые могут состоять из одного элемента или из цепочки силикатов. Список породообразующих минералов:

- кварц;

- полевой шпат;

- слюда;

- пироксен;

- амфибол.

В группу чисто метаморфических минералов входят: гранат, андалузит, дистен и др. К свойствам полезных ископаемых относится пространственная характеристика, которая при превращении отражает способ заполнения пространства. Существует классификация текстур:

- Сланцевая — представляет собой листовые и пластинчатые минералы, которые образуются в условиях высокого давления.

- Полосчатая — элементы, в которых происходит чередование минеральных полос.

- Пятнистая — в породе встречаются вкрапления другого цвета, которые отличаются устойчивостью к выветриванию.

- Массивная — отличается отсутствием явных признаков исходных минералов.

- Плойчатая — под высоким давлением полезное ископаемое собрано в мелкие складки.

- Миндалекаменная — представляет собой породу с овальными или круглыми элементами среди сланцевой структуры.

- Катакластическая — обладает раздробленными и деформированными участками минералов.

Не все перечисленные названия относятся к текстурам. Например, миндалекаменная больше подходит для описания структуры породы.

Внутреннее строение метаморфических полезных ископаемых становится результатом перекристаллизации в твердом состоянии. Структуры метаморфических пород различаются по форме зерен и относительным габаритам.

Краткий перечень ископаемых

Большую часть пород представляют полезные ископаемые, которые образовались в результате региональных метаморфических явлений. К ним относятся: воздействие высоких температур и давления. В список входят:

- Глинистые сланцы — получаются в результате начального периода метаморфизма глинистых материалов. Сюда относятся гидрослюды, хлориты и каолиниты. Внешне они отличаются ярко выраженной сланцеватостью и легко распадаются на плитки.

- Филлиты — представляют собой плотные сланцеватые ископаемые. В их состав входят: кварц, серицит, хлорит и т. д.

- Хлоритовые — сланцеватые или чешуйчатые материалы, обладающие низкой твердостью. Полезные ископаемые зеленого цвета, на ощупь маслянистые и часто содержат магнетит.

- Тальковые — также относятся к ископаемым сланцевой структуры, мягкий материал, обладающий зеленоватым или белым цветом. Из тальковых можно выбрать магнезит, хромит, апатит и др.

- Кристаллические — материалы, которыми можно продолжить цепочку сланцевых ископаемых. Для них характерно разнообразное количественное отношение кварца и полевого шпата.

- Амфиболиты — метаморфические ископаемые, в состав которых входят: амфибол, плагиоклаз, примеси из разных минералов. Их строение может быть гранобластовым, нематобластовым и фибробластовым.

- Кварциты — состоят из зерен кварца, связанных с более мелкими элементами. Встречаются в районах выветривания, формируясь при естественном процессе замещения минеральных комплексов.

- Гнейсы — ископаемые, обладающие гранобластовым и порфиробластовым строением. В их составе встречаются: кварц, полевой шпат, плагиоклазы, разноцветные минералы.

Под воздействием динамического метаморфизма и тектонических сдвигов образуются катаклазиты и милониты.

Отличаются они друг от друга степенью деформации и развитием параллельной текстуры.

Источник: www.prostudenta.ru