Что значит слова причастие и тайная вечеря

Святое причастие — одно из таинств православной церкви. Почему его называют Евхаристией, как проходит причащение в храме, каким образом к нему подготовиться и. РИА Новости, 01.10.2021

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Святое причастие — одно из таинств православной церкви.

Почему его называют Евхаристией, как проходит причащение в храме, каким образом к нему подготовиться и что нельзя делать после — в материале РИА Новости.Что являет собой причащениеПричастие — христианское таинство, во время которого верующий вкушает белый хлеб и вино, символизирующие тело и кровь Иисуса Христа.Религиозный философ-славянофил XIX века Алексей Хомяков, подчеркивая важность причастия, говорил: «Церковь — это стены, воздвигнутые вокруг Евхаристической чаши».История таинстваСлово «евхаристия» происходит от греческого eucharistia, означающего «благодарение». Этот термин возник в I или II веке нашей эры, когда первые христиане вспоминали Тайную вечерю Христа.Согласно Библии, в ночь перед тем, как Христос был распят, он и двенадцать его учеников вкушали хлеб, запивая вином.В Евангелии от Матфея говорится: «когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть тело Мое.

Тайная Вечеря

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».В христианской религии существует множество названий таинства причастия. Некоторые протестантские церкви (англикане, лютеране, пресвитериане и объединенные методисты) и православные используют термин «евхаристия».

В Римско-католической церкви причастие иногда называют «Мессой», хотя это слово также означает всю церковную службу.Методы совершения Евхаристии также различаются. Обычно подают хлеб, потом вино. При этом католическая, православная и многие протестантские церкви используют именно вино, а баптисты — виноградный сок.

В некоторых конфессиях хлеб и вино употребляются индивидуально, в то время как в других — коллективно после молитвы.Верующие считают, что на литургии хлеб и вино — это не просто символы, а именно самые настоящие тело и кровь Бога. «Происходит чудо, хлеб и вино пресуществляются в Христовы тело и кровь, к сущности хлеба и вина прилагается сущность тела и крови Господа», — добавляет эксперт.Егор Дегтярев объясняет: «Еще один аспект Евхаристии: принесение Даров. В иудейской религии, продолжателями которой являются христиане, наказание за грех — смерть, поэтому Богу за грехи человека приносили в жертву животных, как гласил Договор между Богом и человеком («Ветхий Завет»).

Но пришел Христос и принес себя самого в жертву за грехи всех людей: за тех, которые умерли, которые живут, которые будут жить. Он стал жертвенным ягненком, исполнив этим Ветхий Договор. Верующим остается только принять этот дар и воспользоваться спасением, принося бескровную жертву, как он повелел, хлеб и вино.

Тайная Вечеря. Святое причастие. Последний ужин Иисуса с учениками.

Принимая их в пищу во время причащения, человек приобщается к той безграничной жертве Христа».Зачем нужно причащатьсяВ Евангелии от Иоанна сказано: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.

Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем».Итак, причастие — это таинство, помогающее верующему соединиться с Богом, очистить душу от грехов и обрести вечную жизнь.В какой день можно причаститьсяДля всех желающих принять причастие в церкви определен специальный день: Великий Четверг на Страстной неделе.

Однако причащаться можно и в любой день недели, когда проводится божественная литургия.Как правильно подготовитьсяПрежде чем отправиться на причастие, необходимо провести некоторую подготовку души и тела. К таинству допускаются только крещеные православные христиане.Клирик храма Матроны Московской в Уфе Алексей Федянин отмечает: «День причащения — важный день для христианской души, когда она особым образом соединяется со Христом.

В это время необходимо больше молчать, находиться в тишине и вести себя благопристойно. В день причастия ни в коем случае нельзя ругаться, танцевать, ходить в увеселительные заведения, развлекаться, пить спиртное.

От всего этого следует воздержаться до следующего дня».»Если человек не бывает в храме, но решает принять причастие в Чистый четверг, потому что так положено, то ему необходимо посоветоваться со священником, который на исповеди определит глубину его намерений», — рассказывает ректор Киевской Духовной академии епископ Сильвестр (Стойчев).»Если у человека на данный момент благоговения нет, то лучше таинство отложить, чтобы не было греха ни на этом человеке, ни на священнике, который благословил подходить к причастию», — добавляет он.ПостСтрогий пост выдерживается в течение трех дней. К употреблению запрещаются яйца, мясо, рыба и молочные продукты.

Допускается хотя бы за шесть часов до таинства не принимать пищу и не пить. Кроме того, стоит отказаться от развлечений и плотских отношений.МолитвыВо время поста желательно читать молитвы. В любом молитвослове есть раздел под названием «Последование ко Святому Причащению», где можно найти все необходимое.ИсповедьСчитается, что перед причастием лучше всего сходить на исповедь.

Без этого причащаются только дети до семи лет.О необходимости такого шага есть разные мнения. Например, Егор Дегтярев отмечает: «Сейчас традиционно в РПЦ распространилось заблуждение, что перед причастием нужно обязательно исповедоваться. Я считаю, это не так. Исповедь и причастие — совершенно разные и несвязанные таинства.

Ведь тело и кровь — это дар Божий, который Он дает людям по своему милосердию и любви к нам! Чтобы получить этот дар, не нужно никакого «пропуска» в качестве исповеди. Подарки же мы получаем не за что-то, а просто так, из-за любви дающего.

Поэтому лучшая подготовка к причастию — участие в службе».Благочинный церквей Красногорского округа Московской епархии, настоятель Успенского храма Красногорска протоиерей Константин Островский, в свою очередь, добавляет: «Обычай исповедоваться перед причастием в наших условиях я считаю разумным и нужным, но надо понимать, что это именно обычай, а не канон и не догмат. И прихожанин, про которого я знаю, что он серьезно относится к своей духовной жизни, может просто подойти ко мне и сказать: «Батюшка, благословите причаститься».

И я благословляю».Последование ко Святому ПричащениюПоследование ко Святому Причащению представляет собой специальный сборник молитв.По правилам причащающийся должен их прочитать дома перед таинством, кроме двух последних частей. Благодарственные молитвы нужно либо выслушать в храме после службы, либо читать самому.

Но исторически предполагалась несколько иная последовательность. Изначально все части Последования причащающиеся читали единолично во время службы, чтение должно было продолжаться также сразу после таинства.Сейчас считается плохим тоном, когда кто-то, не слушая литургию, утыкается в молитвослов.

Значит, прихожанин не успел все положенное прочитать дома.Однако так было не всегда, целостность и неразрывность Последования ко Святому Причащению предполагает погружение причастника именно в частную молитву, а не в общую. Дело в том, что после IV века нашей эры римские императоры прекратили гонения на христиан и численность общин значительно выросла.

Меньше чем за столетие христианство превратилось из гонимой религии в религию большинства населения Римской империи. Поменялись и правила богослужений.

Это уже не встреча нескольких верующих в небольшом доме или другом неприметном месте, а многолюдное собрание, торжественно проходившее в специально построенной для этого церкви.Но у этого триумфа христианства была и обратная сторона. Ранее люди сознательно становились последователями религии, понимая, что за это можно поплатиться жизнью, и вели себя на службах с должным смирением и благоговением.После распространения христианства сознательных верующих стало значительно меньше.

Неподобающее поведение было особенно видно на больших церковных празднествах, когда собиралось много прихожан. Во время литургии большое количество причастников кричали и толкались, стараясь побыстрее совершить таинство и уйти.Иоанн Златоуст отмечал, что таким поведением они только усугубляли свои грехи, вместо того чтобы очистить душу.Именно для того, чтобы исключить такое недостойное поведение, проповедники и богословы того времени предложили прихожанам не торопясь ждать окончания богослужения и спокойно подходить к причастию, а время ожидания заполнять личными молитвами.Сначала эти молитвы не были воссоединены и точечно встречались в различных молитвословах.

Информация о Последовании появилась только во второй половине XI века, а окончательно оно сформировалось и стало самостоятельным в XII-XIV веках.К тому моменту количество составляющих его молитв настолько выросло, что стало невозможным читать Последование в церкви. Возникло правило совершать часть его до литургии и часть после нее, которое применяется и сейчас.Сейчас Последование ко Святому Причащению состоит из:Отступления от правил подготовки к причастию разрешены нескольким категориям.

Больным людям, беременным и кормящим женщинам разрешается не придерживаться поста, старые и немощные прихожане также могут сократить пост и количество молитв перед таинством. Детям до семи лет позволено никак не готовиться к причастию, так как суть обряда заключается не в том, чтобы утомить себя молитвами и обессилить постом, а получить радость от встречи с Богом.Как проходит таинствоТаинство причащения состоит из трех основных частей:Как вести себя на причастии:Как подходить к Святой ЧашеПелагея Тюренкова, религиозный публицист, религиовед, автор диссертации «Образ современной женщины в православных российских СМИ» отмечает: «К Чаше мы подходим с благоговением, обязательно получив благословение священника (обычно после исповеди), не едим и не пьем воду до и стараемся провести благочестивый день после».Подходить к Святой Чаше нужно с правой стороны, оставляя левую свободной, в порядке очереди.

Нельзя толпиться, толкаться, разговаривать. Женщины обязаны стереть губную помаду, если она есть. Стоя у Святой Чаши, нужно прочитать про себя молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго» и снова сделать земной поклон (если людей много, можно сделать его заранее).У Чаши внятно назвать свое имя, данное при крещении, и открыть рот.

Проглотив Святые Дары, поцеловать нижний край чаши, который символизирует проткнутое ребро Христа, из которого текла кровь, смешанная с водой. Находясь у Чаши, нельзя целовать руку священника, браться за сосуд руками, креститься, чтобы не опрокинуть и не пролить Чашу.

В старину за такое саму церковь сжигали, а священнослужителя отправляли в монастырь.Отходить от Чаши нужно оставляя руки скрещенными. Возле иконы Спасителя снова поклониться в землю, после этого можно подходить к столу с просфорами и вином (соком). Съев хлеб и запив его, причастник должен прополоскать рот, чтобы все частички просфоры были проглочены.

И только после этого можно разговаривать и целовать иконы.После причастия важно достоять службу до конца.Егор Дегтярев рассказывает: «Говоря о внешних обычаях, сообщу, что мы традиционно подходим к Чаше со сложенными на груди руками (правая поверх левой), но это не принципиально. Не крестимся перед самой Чашей, чтобы не задеть ее.

В очереди к Причастию стоим благоговейно, молимся, не болтаем. Обычно первыми причащаются дети, в некоторых храмах после детей идут мужчины, а потом уже женщины; в некоторых идут семьями, не делятся по полам. Но если вы нарушите традицию того или иного храма, ничего страшного не произойдет, просто могут сделать замечание.

Поэтому о традициях лучше заранее спросить в церковной лавке».Что делать после таинстваДень причащения является праздником, поэтому все дела откладываются. После таинства стоит провести оставшееся время в молитвах.

Есть правила, которые важно соблюдать, но без преувеличения и излишнего усердия.Что можно и что нельзя делать после причастия»Вопреки распространенным заблуждениям, после причастия можно и целовать иконы, и чистить зубы, и есть мясо. Но, как однажды сказал мой учитель, чтец Василий Анатольевич Соболев, после причастия нельзя лгать, вынашивать злобу, лицемерить, завидовать и много еще чего нельзя.

Причащайтесь и побольше улыбайтесь», — говорит Егор Дегтярев.Некоторые преувеличенно осторожны и стараются не только не плевать после Евхаристии, но и все несъедобные части пищи, которые побывали во рту, съесть, а то, что не удается (например, кости) — сжечь. Подобного церковный устав не требует.Еще одно заблуждение: после причастия нельзя целовать иконы, мощи угодников, друг друга.

Это опровергается обычаем священников после Евхаристии подходить к архиерею за благословением и целовать ему руку.»С тем, что можно делать, а что нельзя после причастия, связано много мифов. Я даже слышал, что нельзя принимать душ. Логики в подобных утверждениях, безусловно, нет.

Время после Причастия нужно провести в целомудрии, тишине, в чтении духовной литературы», — отмечает епископ Сильвестр (Стойчев).В первые два часа после причастия лучше всего не переедать, вести себя тихо, избегать шумных увеселений.Как часто надо причащатьсяОбычно частота причащения определяется индивидуально для каждого его духовником. Чаще всего прихожане принимают причастие во время многодневных постов, в храмовые праздники и каждое воскресенье.

Наиболее распространенный вариант — не реже двух раз в месяц.Причащение больныхБольным разрешается принимать причастие без соблюдения поста и чтения молитв. Священник одновременно с таинством отпускает им грехи.Причастить больного священнослужитель обязан в любой момент, даже прервав свою службу в храме, если в том есть необходимость. Прерывать нельзя только литургию.Если отлученный от церкви находится на грани смерти или тяжело болен, ему не откажут в причащении. В том случае когда такой человек выздоравливает, на него накладывается епитимья (держать строгий пост и читать молитвы), по окончании которой церковь снова примет его в свое лоно.Причащение детейДети до семи лет принимают причастие без каких-либо приготовлений, причем если ребенок еще не умеет жевать, ему дают только сок. Поэтому на Литургии Преждеосвященных Даров малышей не причащают, так как вином (кровью) пропитаны частицы хлеба (тела), которые ребенок не сможет проглотить.Младенцы причащаются сразу после крещения либо в следующий возможный день.Сколько стоитТаинство причастия проводится совершенно бесплатно.

ИсточникИуда, тайная вечеря и причастие вторая публикация

Если по большому счёту, то мессию предал не Иуда, его предали все 12 апостолов.

Из всех последователей Христа самое, пожалуй, большое внимание писатели и историки уделяют личности Иуды Искариота, предавшего Иисуса за 30 серебряников. Причина, вероятно, в том, что до сих пор не раскрыты до конца мотивы, которые побудили Иуду к этому неблаговидному поступку. Мир до сих пор недоумевает, как могло случиться, что мессию, богочеловека мог предать один из его ближайших сподвижников?! И ещё большее недоумение вызывает поведение Иисуса Христа: как он мог допустить, чтобы его так подло предали? Ведь от него не были тайной даже мысли окружавших людей.

Впервые обратить внимание на эти явные противоречия в поступках как простого человека, так и мессии меня заставила книга Александра Меня «Сын человеческий». Там он выразил сомнение в том, что Иисус мог приблизить к себе человека нечестного и, тем более, доверить ему деньги общины. Однако дальше этого Александр Мень в той книге не пошёл. О причинах этого мы можем только догадываться, хотя дальше в той же книге он дает ключ к пониманию этих противоречий. Он обращает наше внимание (и доказывает цитатами из Евангелия) на то, что 12 апостолов до самого последнего момента не понимали своего Учителя, до последнего его вздоха.

Ведь если говорить по большому счёту, то мессию предал не Иуда, его предали все 12 апостолов — ни один из них даже не попытался организовать его освобождение. Трудно представить, что они не смогли бы собрать достаточно добровольцев, готовых отдать жизнь за своего Учителя. Чего же они ждали?

По верованиям иудеев, мессия должен был прийти, чтобы освободить их от чужеземного рабства. И вот, когда этот мессия пришёл, что они видят? Иисус, доказавший своими чудесными деяниями, что он тот, кого ждали, медлит и говорит о терпении, любви к ближним и всепрощении. Это обязательно должно было сбить с толку людей, убавить число уверовавших в него. «Где же выход?!

Как уговорить Учителя возглавить великую освободительную войну Иудеев? Или он действительно не тот, за кого себя выдает?» — так или примерно так думали ученики Иисуса — «Если он проявляет нерешительность в силу природной мягкости своего характера, надо помочь ему принять решение».

Таким образом, Иуда хотел спровоцировать Иисуса на более решительные действия. Вероятно, из всех двенадцати он больше всех верил в божественность учителя, а значит и в его неподвластность смерти. Ведь Он воскресил Лазаря. Если Он властен над смертью, то как Его могут убить?! При такой попытке Он обязательно должен восторжествовать над насильниками!

Непротивление злу — вот камень, о который споткнулись апостолы. Иисусу пришлось добровольно принять мученическую смерть, чтобы на личном примере убедить их в непререкаемости этого, как и всех других принципов духовного совершенства.

12 только после физической смерти Иисуса смогли, наконец, осмыслить заповедь о непротивлении злу. Явившись же к ним в виде Духа святого, Учитель дал им понять, что простил им их заблуждение, и поручил им продолжить Его дело.

2. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Для меня Иисус Христос реален. Он для меня так же реален, как реален хлеб, который я ем каждый день. Только Он был 2000 лет назад. Так же реальны двенадцать апостолов — двенадцать его лучших учеников. Реален тот обед праздничный, ставший для них последним обедом вместе с их любимым учителем.

То, что апостолов было 12, не значит, что у Него не было больше учеников, кроме этих двенадцати. То, как легко и быстро апостолы смогли найти замену Иуде Искариоту, говорит, что множество умных и образованных людей, считали себя учениками Равви Иисуса. Иисус обошёл все территории, населённые евреями, побывал не по разу в каждой из них и сам выбрал себе 12 учеников. Из всех, желавших быть его последователями, Он выбрал 12 мужчин — наиболее развитых в духовном отношении. В последствии своей подвижнической деятельностью во славу Христа они доказали правильность Его выбора.

***

Я представляю, сколько горечи звучало в голосе Иисуса, когда Он говорил, преломляя хлеб и давая его своим ученикам «примите, едите: сие есть тело моё». Эти люди — цвет нации, 12 лучших представителей нации, выбранных им самим для основания новой церкви, лучших во всех отношениях, так как они были наиболее развиты в духовном отношении, именно они задумали предать его.

Центральным событием празднования пасхи являлся обряд преломления хлебов. Но не надо забывать, что этот обряд — преломление хлебов — в старину совершался каждый день. Два или три раза в день каждая семья собиралась за столом и отец — глава семьи — преломлял хлеб и раздавал его всем, сидящим за столом.

Безусловно, преломление хлебов в день празднования пасхи имеет более высокое значение, ибо празднование пасхи — не обычный обед, так как вместе с сидящими за столом незримо присутствовал Бог — Бог, который вывел евреев из египетского плена. Если сидящие за столом вместе с Иисусом в день пасхи приняли хлеб от Иисуса, то это значит, что они признавали Иисуса выше собственных отцов. Принятие хлеба из рук преломившего его в празднование пасхи означало наличие особых отношений между преломившим хлеб и принявшим его.

И эти люди, принимающие хлеб из рук Иисуса, задумали его предать. Вот почему Иисус сказал своим ближайшим ученикам: «примите, едите: сие есть тело моё» и потом: «. сие есть Кровь Моя нового завета. «

Почему Иоанн — самый младший из апостолов — за пасхальным столом оказался рядом с Иисусом? Ведь его место было в конце стола. Я представляю, как больно Иисус сжал руку Иоанна, чтобы тот молчал, когда молчали старшие 11 апостолов. Стоило Иоанну сказать слово, и этот коллектив, представлявший собой одну монолитную команду, был бы расколот и уже никогда бы не собрался вновь. Иисусу пришлось бы набирать новую команду.

Великий художник ошибся, на тайной вечере не было гневных взглядов, обращённых на Иуду Искариота. Были 12 ближайших учеников Иисуса, боявшихся поднять глаза и взглянуть на него. Иисус прямо указал на Иуду, как на предателя, но не было удивлённых возгласов за столом, никто не предложил никаких действий, чтобы воспрепятствовать исполнению предательского замысла. Не потому ли, что все 12 были заодно за исключением, может быть, Иоанна?

* * *

Даже до самого последнего момента Иисус мог избежать печальной участи, он мог скрыться — скрыться от врагов и друзей, скрыться от преследователей, скрыться от двенадцати апостолов. Ему это было не трудно сделать. Только как бы дальше складывались события? Кто бы тогда поверил ученикам Иисуса, если они сами ему не верили?

Когда бы Он смог собрать новую группу не слушателей или жаждущих исцеления, а последователей? И как Он смог бы внушить новым ученикам веру в себя, если бы Он сам однажды струсил?

* * *

На всех богослужениях в христианских церквях не обходятся без возгласа «Господи, помилуй!». Мы привыкли к этому, считаем обязательной частью обряда и вкладываем в эти слова просьбу к Богу простить нас за наши грехи, которые мы совершаем в своей жизни. При этом странным кажется, что просить о помиловании должен даже младенец, не успевший в своей жизни нагрешить. Учёные проповедники говорят, что ничего плохого нет, если безгрешный младенец попросит у Бога прощения за те грехи, которые он, возможно, совершит в будущем.

Между тем, эта просьба, мольба о помиловании появилась у христиан сразу же после воскрешения Христа и явления Его апостолам в виде духа святого. Этот возглас «Господи, помилуй!» тогда имел вполне конкретный смысл. Апостолы, обращаясь к Христу, просили о помиловании за конкретное преступление, которое они совершили перед Христом. Простить можно за проступок, нечаянную ошибку; о помиловании речь заходит в случае доказанного преступления, за которое полагается суровая кара.

Обычно учёные церковники говорят, что обряд причастия ввёл Иисус на тайной вечере. После тайной вечери впервые обряд причастия апостолы осуществили при принятии в свой коллектив апостола Павла. Именно тогда в причастие был вложен особый смысл.

Когда Савл, назвавшись Павлом, пришёл к двенадцати апостолам просить, чтобы они приняли его в свой коллектив, те потребовали от него совершения обряда причащения. Павел имел свою вину перед Христом, но он был честен во всём — и в ненависти и в любви, он никогда не был предателем. Павел принял причащение и стал, таким образом, причастен ко всем делам апостолов, заодно взял на себя и часть груза ответственности за их предательство.

И поныне христианские священники обряд причащения вменяют в обязанность всем прихожанам (членам церкви). Тот обряд апостолы ввели как эзотерический (тайный) в своей среде. А как иначе? Они всегда хранили от людей тайну о своём коллективном предательстве Христа и не собирались раскрывать перед ними скрытый смысл обряда причастия.

Церковники же распространяют этот обряд на всех людей и таким способом существенно разгружают свои плечи от непосильной ноши ответственности за преступление апостолов перед Христом, совершённое без малого две тысячи лет назад. Правильно говорят: мы все не без греха. Только вот такими мы становимся только после принятия обряда причастия, а не из-за первородного греха, которого просто не существует.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Данная публикация является точным повторением первой публикации, которая была удалена в связи с тем, что в рецензиях одного из собеседников обнаружились элементы психолингвистического программирования. Желающие посмотреть первую публикацию, а также ознакомиться со всеми рецензиями и ответами на них могут извлечь её из архива сайта Стихи.Ru по ссылке:

http://www.stihi.ru/2003/06/18-165

В настоящее время ведётся работа по обобщению материалов обсуждения первой редакции, после завершения которой обзор материалов будет помещён здесь в виде рецензии либо во вторую редакцию данной публикации.

=================================================

РАБОТЫ А. МЕНЯ МОЖНО НАЙТИ В ИНТЭРНЭТЕ ПО ССЫЛКАМ:

http://www.krotov.org/library/m/menn/men_ogl.html

В библиотеке Якова Кротова («Сына Человеческого» у него нет).

http://www.vehi.net/men/

Библиотека русской религиозной, философской и художественной литературы «Вехи».

ЕЩЁ ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ

Данная работа также выбивает почву из-под ног приверженцев некоторых христианских сект, практикующих жертвоприношение непорочных младенцев — «божьих агнцев».

=================================================

Евхаристия: Пятидесятница или Тайная вечеря?

Недавно, рассуждая о женском служении, я сказал, что женщина может быть старшей в церковном собрании, что неоднократно подтверждалось в церковной истории начиная с первых веков. Она может быть старшей и в церковных служениях милосердия, или, например, просвещения, или миссии. А если она пророчица и попадает в ситуацию, когда нет других старших в собрании или если там одни сёстры, то она может приносить и какое-то благодарение.

На самом деле, это дары, которые даны всем в Народе Божьем. Только женщина не должна быть каким-то иерархом, иерархическим лицом. Сейчас, когда говорят о женском священстве, то предполагают, что женщин надо ввести в иерархию, чтобы они прямо стали или епископами, или пресвитерами – в современном смысле этих слов. Это нелепо.

И всё-таки женщина вполне может возглавлять то или иное собрание верных, хотя обычно женщина на этом месте – это нормальный «бич Божий». Когда сестра становится старшей в собрании, особенно если в нём есть братья, которые такой ответственности не тянут, как нередко у нас в стране это бывает с современными братьями, то эти качества «бича Божьего» у женщин всё время будут присутствовать.

Были же времена, когда иерархических лиц в церкви не было, а евхаристия совершалась, без евхаристии церковь никогда не жила

Женщина и раньше, в истории церкви, могла совершать таинство крещения, таинство причащения, таинство слова, таинство любви и мира, таинство агапы. Всё это она могла делать при определённых условиях. Однако в современной церковной традиции для того, чтобы совершать таинство благодарения, обязательно нужно канонически признанное иерархическое лицо. Но это не рок!

Были же времена, когда иерархических лиц в церкви не было, а евхаристия совершалась, без евхаристии церковь никогда не жила. Её могли совершать апостолы, затем как епископы-пресвитеры, так и пророки и, возможно, пророчицы, которых не стало в церкви как раз в связи с началом иерархических отношений, с рождением в ней иерархии. Недаром главный пафос монтанистов, обличавших церковь в отступлении от первоначальных порядков в конце II – начале III века, был именно в том, что христиане отходят от самих евангельских основ, что они возвращаются назад, к Ветхому Завету. И это было справедливо: церковь действительно отступала к Ветхому Завету прежде всего через установление иерархии, на тот момент одночинной, и законов самоправедности из-за неверного понимания слов Христа о Законе, который надо не нарушить, а «исполнить» (в смысле «восполнить»).

Рембрандт. Пророчица Анна. 1631 год. Источник: Wikimedia Commons

Итак, если мы вернёмся к новозаветным основаниям церковной жизни, то увидим, что нет ничего принципиально невозможного, недоступного для женщины в том, чтобы приносить от имени всего церковного собрания молитву благодарения, анафору. Ведь если посмотреть на каждую из частей этой молитвы (префацио – вступление, анамнесис – воспоминание, эпиклисис – призывание Святого Духа, интерцессио – ходатайство), то мы не найдём нигде никакого препятствия к тому, чтобы их совершала и произносила женщина.

У неё что – памяти нет? Есть. Она не может вступительные слова благодарения произнести? Может. Не может призывать Духа Святого?

Любой верный может. Она не может ходатайствовать за других? Может. Да, в Ветхом Завете женщина это делать не могла, а в Новом Завете – может. Итак, если всё разложить по полочкам, то по отдельности она всё это делать может.

Так почему же всё вместе она всё-таки делать не может?

Что же ещё ей нужно для совершения евхаристии? Пророческий дар. Это до сих пор у нас в экклезиологии не осознано или забыто. Как забыто или не осознано и то, что для такого харизматического совершения евхаристии вообще не нужен предстоятель. Нужен именно председатель в собрании, как в древности и говорили, а не предстоятель.

Говоря о служении в церкви старших, нам нужно различать предстоятельство и председательство

В чём же разница между председателем и предстоятелем? Председатель – тот, кто старший за общей трапезой или в каком-либо ответственном собрании. Если это социальное поле, например, то это может быть председатель парламента. Дико сказать «предстоятель парламента».

Но вот когда, например, царь приходит куда-нибудь, в системе абсолютной монархии, он ведёт себя именно как предстоятель. Даже если он просто сидит на стуле, он воспринимается всеми как иерархическое лицо по отношению ко всем остальным. Он – «над» всеми. И папа римский тоже «над», и император тоже «над» всеми. Отсюда папизм, папоцезаризм, и цезарепапизм.

Поэтому, говоря о служении в церкви старших, нам нужно различать предстоятельство и председательство. Предстоятель всегда нужен в иерархическом собрании, в общине же не нужен предстоятель – в общине, как и в братстве, нужен председатель.

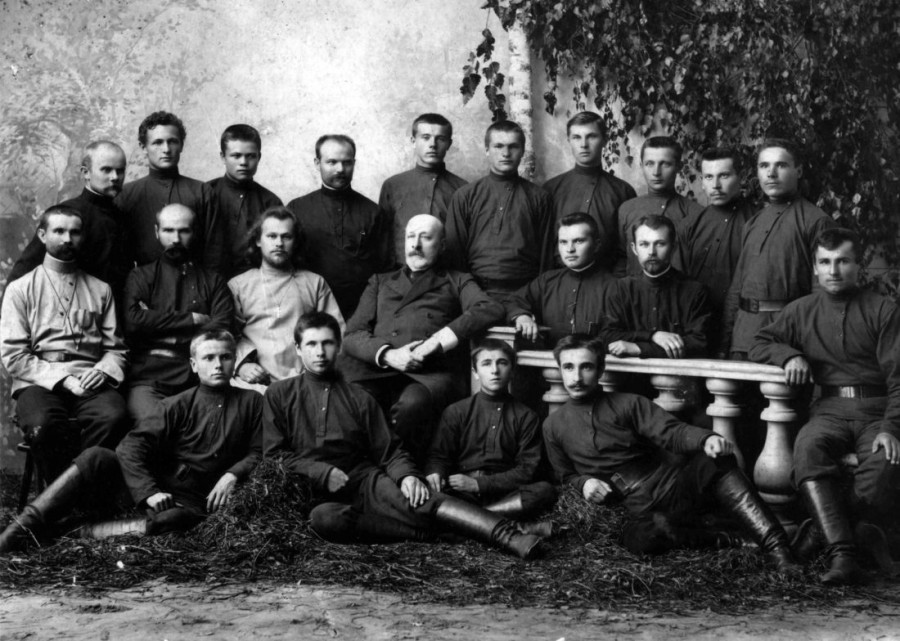

Члены Крестовоздвиженского православного трудового братства, 1904-1907 г.

В церкви можно было пойти и ещё дальше, чтобы избежать этого очень большого соблазна иерархизма, то есть возвращения в Ветхий Завет. Можно было бы и на евхаристии воспоминать не столько Тайную вечерю, сколько Омовение ног и Пятидесятницу.

Тайная вечеря предшествует Голгофе, а Пятидесятница актуализирует Новый Завет – рождение Церкви Христовой как Церкви Духа Святого

Омовение ног часто неоправданно ставят в параллель с Тайной вечерей, Та́инственной тра́пезой. Но в евангельском контексте эти события никак не связаны, они вообще как бы не видят друг друга. Совершенно не случайно у ап. Иоанна есть Омовение ног и нет Тайной вечери, а у других евангелистов есть Тайная вечеря, но нет Омовения ног.

Омовение ног – это тоже образ кеносиса Христа, как и Тайная вечеря. Они прообразуют и предваряют Голгофу. Но в Омовении ног уже есть какой-то переход от символа к его реализации, к его осуществлению. Это, конечно, тоже ещё не Пятидесятница, но это то, что значительно ближе к Пятидесятнице, чем Тайная вечеря.

Тайная вечеря предшествует Голгофе, а Пятидесятница актуализирует Новый Завет – рождение Церкви Христовой как Церкви Духа Святого. До этого же Церковь Христова – ещё только собрание учеников, которые сами ничему учить не могут, а могут только учиться.

Так вот, если Тайную вечерю ещё можно увидеть как ветхозаветную иерархическую трапезу, предшествующую Голгофе, то Пятидесятница – что-то совсем новое. Хотя и Голгофа – откровение новой реальности, и Пятидесятница. Но всё-таки это разные откровения, это как бы разные ступени откровения, хотя то и другое может получить своё выражение в евхаристии. Я уверен, что в день Пятидесятницы, если апостолы пошли на евхаристию, – а они, конечно, после сошествия Святого Духа пошли на евхаристию со всеми уверовавшими, – то это было уже не воспоминание Тайной вечери, а воспоминание Христа, Который даровал им Духа Святого и Новую Жизнь и открыл двери Царства Небесного. А это и есть тип неиерархической евхаристии, ориентированной на события Пятидесятницы.

Пророкам предоставляли возможность совершать евхаристию без ограничения времени, сколько они пожелают

«Дидахи» – единственный полный текст, который нам прямо говорит об этом. В остальных сохранившихся источниках всё говорится очень косвенно и фрагментарно. А в «Дидахи» акцент сделан собственно на новозаветной реальности – на новом откровении и на ведении, новой вере и на вечной Жизни, открытой через Отрока Иисуса, и ещё на собирании Церкви со всех концов земли как единого Тела Христова по образу единого, но преломляемого хлеба, и на усовершении её в Любви Христовой. Там же мы читаем установление о том, чтобы пророкам предоставляли возможность совершать евхаристию без ограничения времени, сколько они пожелают.

Протопресвитер Николай Афанасьев считает «Дидахи» или подделкой, или неправославным учением, неправославной книгой именно потому, что там действительно описана совсем не та евхаристия, о которой он всё время пишет и которая упоминается в других дошедших до нас источниках – например, в Посланиях апостола Павла, где как раз в первую очередь говорится о Тайной вечере: «Я принял от Господа и передал это вам… Ибо всякий раз, как вы едите этот хлеб и пьёте чашу, – вы смерть Господа возвещаете, пока Он не придёт» (1 Кор 11:23–26).

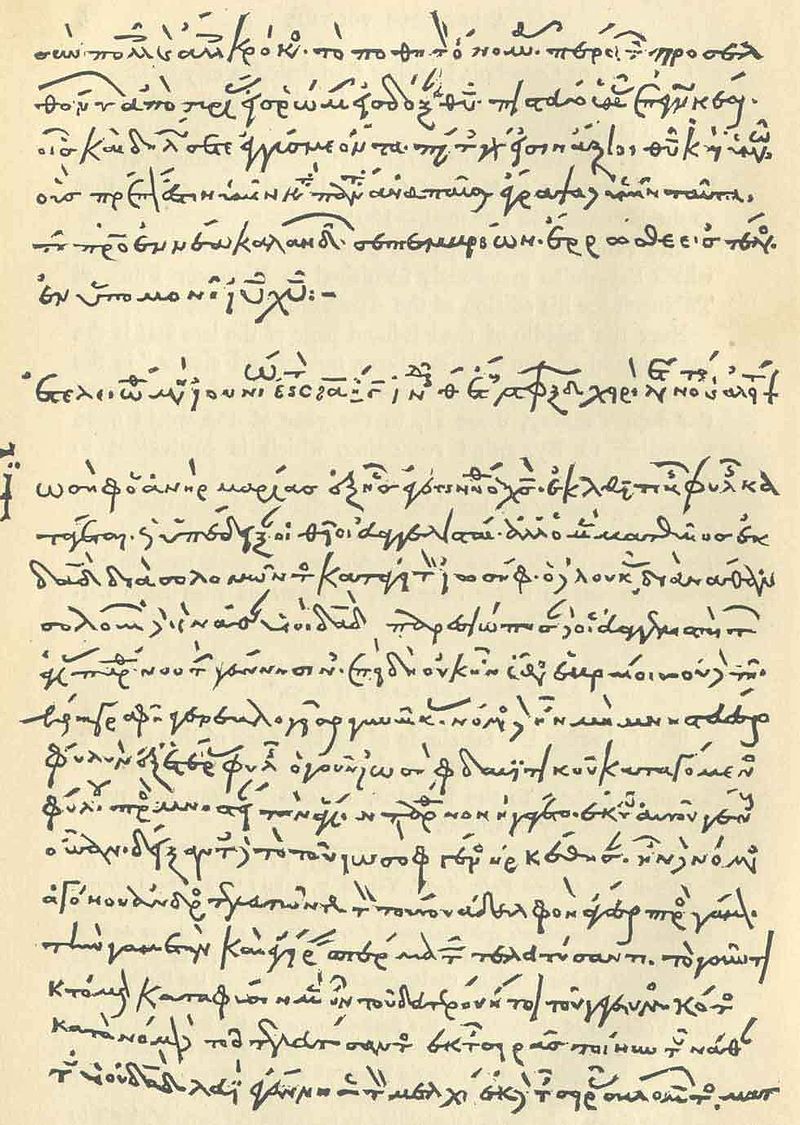

Колофон с датировкой рукописи, содержащий текст «Дидахи». 1056 год. Источник: Wikimedia Commons

Я думаю, что Тайную вечерю в христианских общинах стали воспоминать за евхаристией уже в I веке, но тогда это могло ещё не мешать харизматическому настроению и общинно-братскому устройству общин. Однако из этого не могло со временем не вырасти иерархическое устройство церкви, ведь и на самой Тайной вечере идущий на добровольную смерть за жизнь мира Христос был для Своих ещё не имевших Дара Духа учеников иерархическим лицом. И когда евхаристия стала совершаться исключительно по образу Тайной вечери, естественная логика привела церковь к тому, что её предстоятель уже сам стал восприниматься как иерарх, то есть как единственный, монопольный и иноприродный глава общины, церкви, которая постепенно стала упускать из виду главенство в ней единоприродного ей Христа. Серьёзность этого сдвига – не только мистериального и экклезиологического, но прежде всего экзистенциального и мистического – до сих пор недооценена.

К сожалению, у нас очень мало источников, которые говорят о том, как изначально совершалась в церкви евхаристия. Но совершенно ясно, что на ней всегда было воспоминание всего домостроительства Церкви, куда входила и Тайная вечеря, и Дар Духа Святого на Пятидесятницу, а акцент можно было делать или на одном, или на другом. Эпиклесис по крайней мере говорит нам о том, что Пятидесятница так или иначе всегда воспоминалась.

Евхаристия тогда была кульминационной частью агапы как общинной или братской трапезы, как раз свидетельствует и о её первоначальной неиерархичности

Очень хороша была сама идея христианской благодарственной трапезы, но люди как-то часто забывают, что первоначально, до середины II века, трапеза эта не была только евхаристией, что это была в первую очередь агапа, которая лишь завершалась евхаристией. А вот агапа как раз в нормальном случае неиерархична, в отличие от евхаристии в её современном понимании. И то, что евхаристия тогда была кульминационной частью агапы как общинной или братской трапезы, как раз свидетельствует и о её первоначальной неиерархичности. Позже агапа и евхаристия поменялись местами, и агапа стала завершением таинства благодарения, а не её началом.

Внешне это произошло лишь по благочестивым соображениям, ради благоговения перед Телом и Кровью Христа. А по сути это была в церкви целая революция, именно потому, что через это открылась дверь для появления в ней иерархии и для введения в церковную жизнь принципов закона и права и, как следствие, для законничества и формализации веры в ней, для превращения христианства из способа, основания и нового образа жизни в религию, которая всегда частична, всегда оттеснена в частную сферу. Именно это привело потом и к государственному христианству. Этот главный сбой, из которого потом вырастет и вся константиновская эпоха церковной истории, случился как раз в середине II века, хотя задатки всего этого были и в I веке – с самого начала, с апостольских времён (если иметь в виду все четыре типа первоапостольского предания в церкви – не только иоанновский, но и павловский, петровский и иаковлевский).

Конечно, нужно понимать, что задатки, мешающие раскрытию духовных даров, существуют в жизни всегда. Харизматикам всегда было трудно, но церковь каким-то образом всё-таки узнавала и признавала своих пророков и странствующих апостолов (то есть прямых учеников апостолов, которые не находились в составе общины, а переходили из общины в общину, чтобы осуществлять «кафолические связи» между ними, потому что иначе, без таких связей, эти общины превратились бы в песок, – как нам когда-то рассказывал в духовной академии тогда ещё её ректор, архиепископ Кирилл (Гундяев)). А сейчас, даже если где-то, предположим, и есть странствующие апостолы и есть пророки, то они ходят в юродивом виде, они юродствуют. Это значит, что церковное сообщество – те, кому принадлежат господствующие в церкви порядок и мораль, – не признаёт их за своих. Но церковь всегда многообразна, в ней всегда есть настоящие святые, в том числе подлинные харизматики.

Всё это относится не только к православной церкви, но и к католикам, и к протестантам. К сожалению, вся эта тематика совершенно не разработана и не осознана. Ещё должны будут в церкви собраться люди, которые об этом заговорят.

Источник