Кетоны не дают реакции серебряного зеркала , так как окисляются значительно труднее. Они могут окисляться более сильными окислителями, например, марганцовокислым калием. При этом молекула кетона расщепляется и образуются две молекулы кислот. [37]

Мальтоза поэтому дает реакцию серебряного зеркала и многие другие реакции, характерные для альдегидов, в то время как сахароза подобных свойств не проявляет. [38]

Дает ли сахароза реакцию серебряного зеркала . [39]

Целлобиоза вступает в реакцию серебряного зеркала , а ее метиловый эфир — нет. [40]

Мальтоза поэтому дает реакцию серебряного зеркала и многие другие реакции, характерные для альдегидов, в то время как сахароза подобных свойств не проявляет. [41]

Желательно, чтобы реакцию серебряного зеркала проделали все учащиеся в лаборатории. [42]

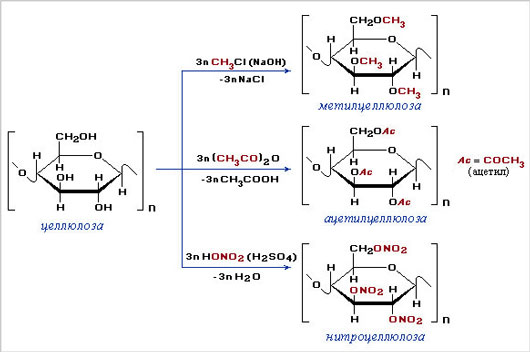

Целлюлоза также не дает реакции серебряного зеркала ( нет альдегидной группы), но с кислотами вступает в реакции этерифи-кации. Это дает основание рассматривать каждое звено С6НюОа гаток глюкозы, содержащий три гидроксильные группы. [43]

Полисахариды | Химия 10 класс #41 | Инфоурок

Целлюлоза также не дает реакции серебряного зеркала ( нет альдегидной группы), но с кислотами вступает в реакции этерификации. [44]

Целлюлоза также не дает реакции серебряного зеркала ( нет альдегидной группы), но с кислотами вступает в реакции этерификации. Это дает основание рассматривать каждое звено CeHjoOs как остаток глюкозы, содержащий три гидроксильные группы. [45]

Источник: www.ngpedia.ru

Дисахариды и полисахариды

В зависимости от числа молекул моносахаридов, образующихся при гидролизе полисахаридов, последние подразделяются на олигосахариды (дисахариды, трисахариды) и полисахариды.

Наибольшее практическое значение имеют дисахариды. Дисахариды (биозы) при гидролизе образуют два одинаковых или разных моносахарида. Дисахариды подразделяются на две группы: восстанавливающие и невосстанавливающие.

Связь между двумя молекулами моносахаридов устанавливается с помощью двух гидроксильных групп – по одной от каждой молекулы монозы. Однако характер этой связи может быть различным. Если одна из молекул моносахарида всегда предоставляет свой полуацетальный (гликозидный) гидроксил, то вторая молекула участвует в этом либо полуацетальным гидроксилом (образуется гликозид – гликозидная связь), либо спиртовым гидроксилом (образуется гликозид – гликозная связь).

Отсутствие или наличие в молекуле дисахарида полуацетального гидроксила отражается на свойствах дисахаридов. Если при образовании дисахарида обе молекулы участвовали своими полуацетальными гидроксилами (гликозид – гликозидная связь), то у обоих остатков моноз циклические формы являются закрепленными, альдегидная группа такого дисахарида образоваться не может. Такой дисахарид не обладает восстанавливающими свойствами и называется невосстанавливающим дисахаридом.

В случае гликозид – гликозной связи циклическая форма одного остатка моносахарида не является закрепленной, она может перейти в альдегидную форму, и тогда дисахарид будет обладать восстанавливающими свойствами. Такой дисахарид называется восстанавливающим. Восстанавливающие дисахариды проявляют реакции, характерные для соответствующих моносахаридов.

Лукашев Н. В. — Органическая химия. Часть 2 — Углеводы

К восстанавливающим дисахаридам относится, в часности, мальтоза (солодовый сахар), содержащаяся в солоде, т.е. проросших, а затем высушенных и измельченных зернах хлебных злаков.

(мальтоза)

Мальтоза составлена из двух остатков D- глюкопиранозы, которые связаны (1–4) -гликозидной связью, т.е. в образовании простой эфирной связи участвуют гликозидный гидроксил одной молекулы и спиртовой гидроксил при четвертом атоме углерода другой молекулы моносахарида. Аномерный атом углерода (С1), участвующий в образовании этой связи, имеет α-конфигурацию, а аномерный атом со свободным гликозидным гидроксилом (обозначен красным цветом) может иметь как α — (α — мальтоза), так и β- конфигурацию (β- мальтоза).

Мальтоза представляет собой белые кристаллы, хорошо растворимые в воде, сладкие на вкус, однако значительно меньше, чем у сахара (сахарозы).

Как видно, в мальтозе имеется свободный гликозидный гидроксил, вследствие чего сохраняется способность к раскрытию цикла и переходу в альдегидную форму. В связи с этим, мальтоза способна вступать в реакции, характерные для альдегидов, и, в частности, давать реакцию «серебряного зеркала», поэтому ее называют восстанавливающим дисахаридом. Кроме того, мальтоза вступает во многие реакции, характерные для моносахаридов, например, образует простые и сложные эфиры (смотри химические свойства моносахаридов).

К невосстанавливающим дисахаридам относится сахароза (свекловичный или тростниковый сахар). Она содержится в сахарном тростнике, сахарной свекле (до 28% от сухого вещества),соках растений и плодах. Молекула сахарозы построена из α, D- глюкопиранозы и β, D- фруктофуранозы.

(сахароза)

В противоположность мальтозе гликозидная связь (1–2) между моносахаридами образуется за счет гликозидных гидроксилов обеих молекул, то есть свободный гликозидный гидроксил отсутствует. Вследствие этого отсутствует восстанавливающая способность сахарозы, она не дает реакции «серебряного зеркала», поэтому ее относят к невосстанавливающим дисахаридам.

Сахароза – белое кристаллическое вещество, сладкое на вкус, хорошо растворимое в воде.

Для сахарозы характерны реакции по гидроксильным группам. Как и все дисахариды, сахароза при кислотном или ферментативном гидролизе превращается в моносахариды, из которых она составлена.

Полисахариды являются высокомолекулярными веществами. В полисахаридах остатки моносахаридов связываются гликозид – гликозными связями. Поэтому их можно рассматривать как полигликозиды. Остатки моносахаридов, входящие в состав молекулы полисахарида могут быть одинаковыми, но могут и различаться; в первом случае это гомополисахариды, во втором – гетерополисахариды.

Важнейшие из полисахаридов – это крахмал и целлюлоза (клетчатка). Они построены из остатков глюкозы. Общая формула этих полисахаридов (C6H10O5)n. В образовании молекул полисахаридов обычно принимает участие гликозидный (при С1 -атоме) и спиртовой (при С4-атоме) гидроксилы, т.е. образуется (1–4) -гликозидная.

Крахмал представляет собой смесь двух полисахаридов, построенных из α, D- глюкопиранозных звеньев: амилозы (10-20%) и амилопектина (80-90%). Крахмал образуется в растениях при фотосинтезе и откладывается в виде «резервного» углевода в корнях, клубнях и семенах. Например, зерна риса, пшеницы, ржи и других злаков содержат 60-80% крахмала, клубни картофеля – 15-20%. Родственную роль в животном мире выполняет полисахарид гликоген, «запасающийся», в основном, в печени.

Крахмал – это белый порошок, состоящий из мелких зерен, не растворимый в холодной воде. При обработке крахмала теплой водой удается выделить две фракции: фракцию, растворимую в теплой воде и состоящую из полисахарида амилозы, и фракцию, лишь набухающую в теплой воде с образованием клейстера и состоящую из полисахарида амилопектина.

Амилоза имеет линейное строение, α, D- глюкопиранозные остатки связаны (1–4) -гликозидными связями. Элементная ячейка амилозы (и крахмала вообще) представляется следующим образом:

Молекула амилопектина построена подобным образом, однако имеет в цепи разветвления, что создает пространственную структуру. В точках разветвления остатки моносахаридов связаны (1–6) -гликозидными связями. Между точками разветвления располагаются обычно 20-25 глюкозных остатков:

(амилопектин)

Крахмал легко подвергается гидролизу: при нагревании в присутствии серной кислоты образуется глюкоза:

В зависимости от условий проведения реакции гидролиз может осуществляться ступенчато с образованием промежуточных продуктов:

Качественной реакцией на крахмал является его взаимодействие с йодом – наблюдается интенсивное синее окрашивание. Такое окрашивание появляется, если на срез картофеля или ломтик белого хлеба поместить каплю раствора йода.

Крахмал не вступает в реакцию «серебряного зеркала».

Крахмал является ценным пищевым продуктом. Для облегчения его усвоения продукты, содержащие крахмал, подвергают термообработке, т.е. картофель и крупы варят, хлеб пекут. Процессы декстринизации (образование декстринов), осуществляемые при этом, способствуют лучшему усвоению организмом крахмала и последующему гидролизу до глюкозы. В пищевой промышленности крахмал используется при производстве колбасных, кондитерских и кулинарных изделий. Применяется также для получения глюкозы, при изготовлении бумаги, текстильных изделий, клеев, лекарственных средств и т.д.

Целлюлоза – наиболее распространенный растительный полисахарид. Она обладает большой механической прочностью и исполняет роль опорного материала растений. Древесина содержит 50-70% целлюлозы, хлопок представляет собой почти чистую целлюлозу.

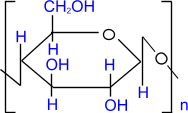

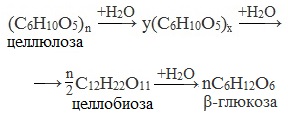

Как и у крахмала, структурной единицей целлюлозы является D- глюкопираноза, звенья которой связаны (1-4) -гликозидными связями. Однако, от крахмала целлюлоза отличается β- конфигурацией гликозидных связей между циклами и строго линейным строением:

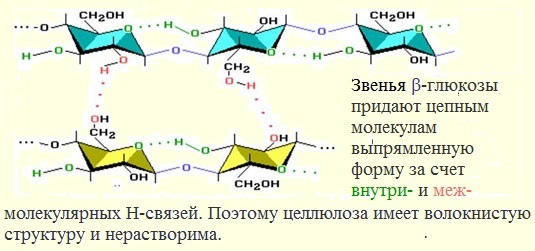

Целлюлоза состоит из нитевидных молекул, которые водородными связями гидроксильных групп внутри цепи, а также между соседними цепями собраны в пучки. Именно такая упаковка цепей обеспечивает высокую механическую прочность, волокнистость, нерастворимость в воде и химическую инертность, что делает целлюлозу идеальным материалом для построения клеточных стенок.

β- Гликозидная связь не разрушается пищеварительными ферментами человека, поэтому целлюлоза не может служить ему пищей, хотя в определенном количестве является необходимым для нормального питания балластным веществом. В желудках жвачных животных имеются ферменты, расщепляющие целлюлозу, поэтому такие животные используют клетчатку в качестве компонента пищи.

Несмотря на нерастворимость целлюлозы в воде и обычных органических растворителях, она растворима в реактиве Швейцера (раствор гидроксида меди в аммиаке), а также в концентрированном растворе хлористого цинка и в концентрированной серной кислоте.

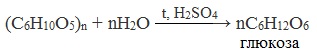

Как и крахмал, целлюлоза при кислотном гидролизе дает глюкозу.

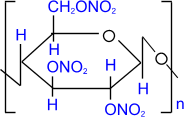

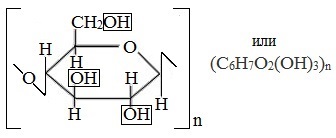

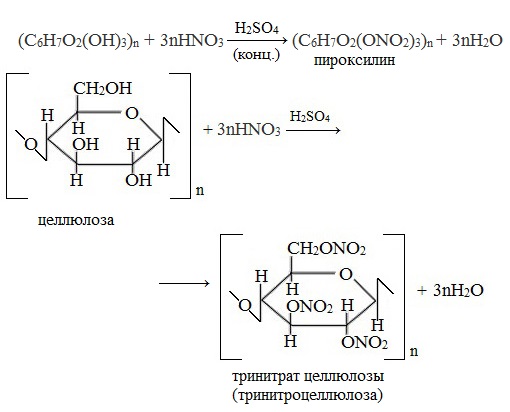

Целлюлоза – многоатомный спирт, на элементную ячейку полимера приходятся три гидроксильных группы. В связи с этим, для целлюлозы характерны реакции этерификации (образование сложных эфиров). Наибольшее практическое значение имеют реакции с азотной кислотой и уксусным ангидридом.

целлюлоза

тринитрат целлюлозы

Полностью этерифицированная клетчатка известна под названием пироксилин, который после соответствующей обработки превращается в бездымный порох. В зависимости от условий нитрования можно получить динитрат целлюлозы, который в технике называется коллоксилином. Он так же используется при изготовлении пороха и твердых ракетных топлив. Кроме того, на основе коллоксилина изготавливают целлулоид.

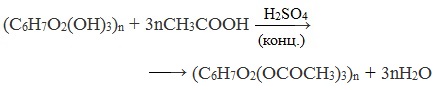

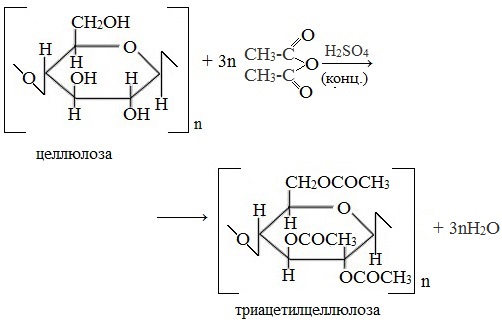

При взаимодействии целлюлозы с уксусным ангидридом в присутствии уксусной и серной кислот образуется триацетилцеллюлоза.

триацетилцеллюлоза

Триацетилцеллюлоза (или ацетилцеллюлоза) является ценным продуктом для изготовления негорючей кинопленки и ацетатного шелка. Для этого ацетилцеллюлозу растворяют в смеси дихлорметана и этанола и этот раствор продавливают через фильеры в поток теплого воздуха. Растворитель испаряется и струйки раствора превращаются в тончайшие нити ацетатного шелка.

Целлюлоза не дает реакции «серебряного зеркала».

Говоря о применении целлюлозы, нельзя не сказать о том, что большое количество целлюлозы расходуется для изготовления различной бумаги. Бумага – это тонкий слой волокон клетчатки, проклеенный и спрессованный на специальной бумагоделательной машине.

Из приведенного выше уже видно, что использование целлюлозы человеком столь широко и разнообразно, что применению продуктов химической переработки целлюлозы можно посвятить самостоятельный раздел.

Вопросы для самоконтроля

1. Напишите альдегидные формулы Д- глюкозы, Д- фруктозы.

2. Что такое L- иD-, α- и β- формы сахара?

3. Напишите возможные циклические формы глюкозы.

4. Что такое полуацетальный гидроксил? Какие химические свойства сахаров он определяет?

5. Напишите уравнения реакций образования мальтозы и целлобиозы. Чем отличаются формулы этих дисахаридов?

6. Приведите примеры восстанавливающих и невосстанавливающих дисахаридов.

7. Гидролиз крахмала и клетчатки. Какие промежуточные и конечные продукты при этом образуются?

Источник: studfile.net

Дает реакцию серебряного зеркала целлюлоза

Целлюлоза (клетчатка) — растительный полисахарид, являющийся самым распространенным органическим веществом на Земле.

Этот биополимер обладает большой механической прочностью и выполняет роль опорного материала растений, образуя стенку растительных клеток.

Состав целлюлозы, так же как и крахмала, выражается формулой (C6H10O5)n .

Строение целлюлозы

Макромолекулы целлюлозы – это длинные цепи, состоящие из большого числа остатков β–глюкозы, связанных β-1,4-гликозидными связями.

Молекулярная масса целлюлозы — от 400 000 до 2 млн.

Молекулы целлюлозы, в отличие от крахмала, имеют линейное (неразветвленное) строение, вследствие чего целлюлоза легко образует волокна.

Нахождение в природе

Целлюлоза была обнаружена и описана французским химиком Ансельмом Пайеном в 1838 году.

В большом количестве целлюлоза содержится в тканях древесины (40-60%), в волокнах льна (60-85%) и хлопка (95-98%), в вате и фильтрованной бумаге – до 90%. Основная составная часть оболочки растительных клеток. Образуется в растениях в процессе фотосинтеза.

Древесина состоит на 50% из целлюлозы, а хлопок и лён, конопля практически чистая целлюлоза.

Хитин (аналог целлюлозы) – основной компонент наружного скелета членистоногих и других беспозвоночных, а также в составе клеточных стенок грибов и бактерий.

Физические свойства целлюлозы

Целлюлоза – твердое волокнистое вещество белого цвета, без вкуса и запаха, нерастворимое в воде и органических растворителях, но хорошо растворимое в аммиачном растворе гидрокисда меди (II) (реактив Швейцера). Из этого раствора кислоты осаждают целлюлозу в виде волокон (гидратцеллюлоза).

Волокна целлюлозы обладают высокой механической прочностью, так как она является основной составной частью стенок и клеток растений.

В отличие от крахмала она не может служить человеку пищей, поскольку не расщепляется в его организме под действием ферментов.

Видеоопыт «Растворение целлюлозы в аммиачном растворе гидроксида меди (II)»

Химические свойства целлюлозы

1. Гидролиз целлюлозы

Подобно крахмалу, целлюлоза при нагревании с разбавленными кислотами подвергается гидролизу. Гидролиз целлюлозы происходит при нагревании в кислой среде. Конечным продуктом гидролиза является глюкоза.

При длительном нагревании с минеральными кислотами или под действием ферментов (у жвачных животных) идет ступенчатый гидролиз целлюлозы:

Видеоопыт «Кислотный гидролиз целлюлозы»

Гидролиз целлюлозы, иначе называемый осахариванием, — очень важное свойство целлюлозы, он позволяет получить из древесных опилок и стружек глюкозу, а сбраживанием последней – этиловый спирт. Этиловый спирт, полученный из древесины, называется гидролизным.

2. Образование сложных эфиров (реакция этерификации)

Целлюлоза также не дает реакцию «серебряного зеркала» (нет альдегидной группы), но для нее характерны реакции образования сложных эфиров.

Каждое структурное звено целлюлозы содержит три свободных гидроксила.

Следовательно, целлюлоза может вступать в реакции, характерные для многоатомных спиртов.

Наибольшее практическое значение имеют реакции с азотной кислотой и уксусным ангидридом.

а) Нитрование

При обычной температуре целлюлоза взаимодействует лишь с концентрированными кислотами.

При взаимодействии целлюлозы с концентрированной азотной кислотой в присутствии концентрированной серной кислоты в качестве водоотнимающего средства образуется сложный эфир -тринитрат целлюлозы:

Видеоопыт «Получение и свойства нитроцеллюлозы»

Полностью этерифицированная клетчатка – это тринитрат целлюлозы (пироксилин) – взрывчатое вещество, на его основе изготавливают бездымный порох.

В зависимости от условий нитрования можно получить динитрат целлюлозы, который в технике называется коллоксилином. Он так же используется при изготовлении пороха и твердых ракетных топлив. Кроме того, на основе коллоксилина изготавливают целлулоид.

в) Взаимодействие с уксусным ангидридом

При взаимодействии целлюлозы с уксусным ангидридом в присутствии уксусной и серной кислот образуется триацетилцеллюлоза:

Из триацетата целлюлозы изготавливают лаки, кинопленку и ацетатное волокно.

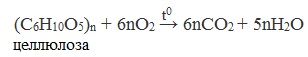

3. Горение – полное окисление

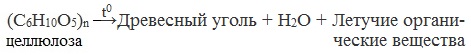

4. Термическое разложение целлюлозы без доступа воздуха

Получение целлюлозы

Промышленным методом целлюлозу получают методом варки щепы на целлюлозных заводах, входящих в промышленные комплексы (комбинаты). По типу применяемых реагентов различают следующие способы варки целлюлозы:

- Кислые:

- Сульфитный. Варочный раствор содержит сернистую кислоту и её соль, например гидросульфит натрия. Этот метод применяется для получения целлюлозы из малосмолистых пород древесины: ели, пихты.

- Натронный.Используется раствор гидроксида натрия. Натронным способом можно получать целлюлозу из лиственных пород древесины и однолетних растений. Преимущество данного метода — отсутствие неприятного запаха соединений серы, недостатки — высокая стоимость получаемой целлюлозы. Метод практически не используется.

- Сульфатный.Наиболее распространенный метод на сегодняшний день. В качестве реагента используют раствор, содержащий гидроксид и сульфид натрия, и называемый белым щелоком. Свое название метод получил от сульфата натрия, из которого на целлюлозных комбинатах получают сульфид для белого щёлока. Метод пригоден для получения целлюлозы из любого вида растительного сырья. Недостатком его является выделения большого количества дурно пахнущих сернистых соединений: метилмеркаптана, диметилсульфида и др. в результате побочных реакций.

Получаемая после варки техническая целлюлоза содержит различные примеси: лигнин, гемицеллюлозы. Если целлюлоза предназначена для химической переработки (например, для получения искусственных волокон), то она подвергается облагораживанию — обработке холодным или горячим раствором щелочи для удаления гемицеллюлоз.

Для удаления остаточного лигнина и придания целлюлозе белизны проводится её отбелка. Традиционная для 20 века хлорная отбелка включала в себя две ступени:

- обработка хлором — для разрушения макромолекул лигнина;

- обработка щелочью — для экстракции образовавшихся продуктов разрушения лигнина.

Применение целлюлозы

Целлюлоза используется в производстве бумаги и картона, искусственных волокон, пленок, пластмасс, лакокрасочных материалов, бездымного пороха, взрывчатки, твердого ракетного топлива, для получения гидролизного спирта и многое другое.

- Изготовление нитей, канатов, бумаги.

- Получение глюкозы, этилового спирта (для получения каучука).

- Получение ацетатного шёлка – искусственное волокно, оргстекла, негорючей плёнки из ацетилцеллюлозы.

- Получение бездымного пороха из триацетилцеллюлозы (пироксилин).

- Получение коллодия (плотная плёнка для медицины) и целлулоида (изготовление киноленты, игрушек) из диацетилцеллюлозы.

Производные целлюлозы

К важнейшим производным целлюлозы относятся искусственные полимеры/

Метилцеллюлоза (простые метиловые эфиры целлюлозы) общей формулы

Ацетилцеллюлоза (триацетат целлюлозы) – сложный эфир целлюлозы и уксусной кислоты

Нитроцеллюлоза (нитраты целлюлозы) – сложные азотнокислые эфиры целлюлозы

Вискозное волокно. Целлофан

Эти полимерные материалы состоят из практически чистой целлюлозы, но для их получения исходную целлюлозу путем химической модификации сначала превращают в растворимую форму, а затем в процессе формования восстанавливают.

Рубрики: Углеводы

Рубрики: Углеводы  Теги: Углеводы

Теги: Углеводы

Источник: himija-online.ru