Какая фееричная статья. Статья из коммерсанта деньги

Почему мне показалась она инетресной и я ее перепостил? Потому что в ней делается глубокий экскурс в историю, а история, особенно в России постоянно повторяется. И из за сырьевых циклов, да и сама по себе тоже. Достаточно вспомнить большевиков уничтоживших империю, и как затем большевик Сталин с удвоенной силой начал эту же империю восстанавливать.

Вспомним также снова развернувшуюся в обществе дискуссию вокруг глазьевской эмиссии. Все это уже было ранее. И результаты эмиссии также прогнозируемы.

Достаточно вспомнить про реформы Николая I и сегодняшнюю реставрацию. А также то, что последовало после смерти Николая I.

Но большей частью этот пост про денежное обращение с 15 века в России, и тут можно найти очень много аналогий с современностью. Рекомендую к прочтению

За последние 350 лет не было ни одного поколения русских людей, которое не было бы ограблено собственным государством. Медные деньги Алексея Михайловича, бумажные ассигнации Екатерины II, отмена крепостного права, разорившая помещиков и загнавшая крестьян в долговую яму, советские принудительные займы и конфискационные денежные реформы — этот список не полон и, как показывает новейшая история, не закрыт.

Ассигнации.

Павловская денежная реформа 1991 года, замораживание вкладов в Сбербанке, гиперинфляция, дефолт. Нынешнее поколение российских граждан, кажется, уже должно понять: лучшее, что можно сделать с деньгами,— держать их подальше от государства. Замораживание накопительной части пенсий, которое, судя по высказываниям правительственных чиновников, может превратиться в отмену, в историческом смысле лишь незначительный эпизод. Настораживает, однако, то, что конфискационные «реформы», случавшиеся ранее раз в 30-50 лет, явно участились. Россия и в прошлые столетия не была хорошим местом для сбережений и инвестиций, а последние события могут окончательно испортить ее репутацию — даже у тех граждан, которые не очень хорошо выучили уроки истории.

Царский курс

При царе Алексее Михайловиче порча монеты распространилась даже на иностранные деньги

«Бумажные деньги — суть гидры народные»

Александр Радищев приравнивал эмиссию бумажных денег к воровству

Нехватка серебра остро ощущалась до начала XIX века, когда стали полноценно разрабатываться российские серебряные месторождения. А увеличение количества торговых операций в середине XVIII века требовало наращивания денежной массы. Кроме того, в связи с постоянными военными кампаниями увеличивался дефицит бюджета.

История бумажных денег России /Появление ассигнаций

Выходов из затруднительного финансового положения было найдено два: продолжить уменьшать вес монет и покрывать расходы казны эмиссией бумажных ассигнаций. Первые проекты перехода к бумажным деньгам появились в царствование Петра III, но фактически стали реализовываться уже при Екатерине II.

Массовый выпуск ассигнаций начался в 1769 году, и первое время, благодаря умеренной эмиссии и политике взимания части податей новыми деньгами, удавалось держать хороший курс ассигнаций. А потом возникла проблема дефицита бюджета. «Обозначились две позиции,— утверждает историк А. Г. Мартынов.— П. А. Шувалов предлагал фактически неограниченную эмиссию ассигнаций, выдав их в виде кредита под 8% на 20 лет помещикам и городам.

А. А. Вяземский, категорически возражая, указывал на то, что дворяне на эти средства приобретут импортные предметы роскоши, стимулируя зарубежного производителя, деньги промотают и долгов традиционно платить не будут. Более того, они переложат тяжесть процентов на крепостных».

Была создана специальная комиссия, которая приняла фантасмагорические аргументы Шувалова о производительном использовании помещиками полученных ссуд. Помещикам было рекомендовано «обратить нашу щедроту в сущую свою пользу, радея вящее о земледелии, об умножении произрастаний нужных к пропитанию и для торговли, и, средством сим вспомогаем, возвысить всякое благоустройство своего хозяйства, заплатить долги, отягощающие имение его, и не употребить к умножению вредной роскоши или инако во зло благой от нас помощи. » С 1769 по 1800 год денежная масса в ассигнациях выросла с 2,5 млн до 213 млн руб.

Это, вот сюрприз, привело к обесцениванию бумажных денег. «Особенно ощутимо их курс стал снижаться с 1790 года. Если в первые годы выпуска они ходили на Петербургской бирже практически по номиналу, то в 1790 году за бумажный рубль давали только 87 копеек серебром, а в 1800 году — 66 копеек»,— приводит данные историк Александр Бугров. «Прилив денег бумажных,— писал Александр Радищев,— поток плотины разорвавшейся, покроет все торговое обращение, земледелие и рукоделие будет томиться, и число монеты бумажной возрастет до того, что цена ее будет меньше, нежели лист бумаги, на нее употребляемый».

Революционер пришел к объективной оценке ассигнаций как эмиссионного налога на население: «Бумажные деньги — суть гидры народные». Вывод делался крамольный: «Государь, который деньги делает, есть вор общественный, если не вор, то насильствователь». Чиновники старались скинуть «бумажную» часть своего оклада, обменивая ее на серебряные монеты. Основная масса населения доступа к серебру не имела и ассигнации меняла на медь. Это привело к возникновению так называемого народного лажа — к отсутствию единой оценки денежных знаков, оценка разнилась от сделки к сделке.

С требованием выкупа

Отмена крепостного права обернулась финансовым закабалением крестьян и разорением помещиков

К началу 60-х годов XIX века в России госдолг достиг астрономических значений. «За 30 лет, предшествовавших крестьянской реформе, с 1832 до 1862 года, правительство израсходовало 1,37 млрд рублей свыше полученных доходов,— пишет историк Л. В. Каленюк.— Начиная с 1845 года не было ни одного года без дефицита». До трети всех расходов бюджета приходилось на военные нужды.

В этих условиях правительство разработало проект крестьянской реформы, в результате которой в проигрыше остались и крестьяне, и помещики. Основными разработчиками манифеста 19 февраля 1861 года были финансисты — этим определялись особенности реформы.

К ее началу задолженность помещиков по займам перед государством составляла порядка 900 млн руб., а обеспечением чаще всего служила их земля. Правительство нашло способ вернуть займы и освободить эти земли от обременения — обязало крестьян выкупать их с помощью кредита на 49 лет.

При этом на превращение крепостных крестьян в частных собственников, владеющих землей, государство не потратило ни копейки собственных средств. «Кредит. не налагал никаких определенных обязанностей на власть, которая им этот кредит навязывала»,— писал в книге «Великая реформа», вышедшей к юбилею реформы в 1911 году, Дмитрий Шахновский. По мнению советского историка Петра Зайончковского, финансовый выигрыш государства составил 700 млн руб.

С 1861 по 1906 год (когда платежи по выкупным кредитам были отменены) правительство взыскало с бывших помещичьих крестьян свыше 1,6 млрд руб. Переданная крестьянам надельная земля была оценена в 1,218 млрд руб., и государство при расчете с помещиками обязывалось полностью компенсировать эту сумму. Помещики получили лишь 902 млн руб., 316 млн были вычтены в качестве задолженности земельным и прочим банкам. Но и оставшаяся сумма была выплачена не реальными деньгами, а пятипроцентными банковскими билетами и выкупными свидетельствами, которые котировались на бирже значительно ниже номинальной стоимости.

Кому должен — прощаю

Уже через три года после захвата власти — к 1920 году — большевики превратились в партию жуликов и воров. Кумовство, откаты, махинации с ценами и обычные взятки стали массовым явлением, так что РСДРП(б) была вынуждена приступить к масштабным чисткам. Из-за гиперинфляции первые советские облигации номинировались в пудах ржи

После революционной конфискации вкладов и займов, а также распродажи ценностей советское правительство решило в добровольно-принудительном порядке распространять займы — срочные долговые бумаги. 20 мая 1922 года был осуществлен выпуск первого советского госзайма сроком на восемь месяцев. «Вследствие натурализации хозяйственных связей, послевоенной разрухи и голода, а также прогрессировавшего обесценения бумажных денег заем был выпущен в хлебных единицах — пудах ржи,— пишет историк Василий Страхов.— Объем «Первого внутреннего краткосрочного государственного хлебного займа 1922 года» составлял 10 млн пудов».

В марте 1923 года последовала эмиссия второго хлебного займа на 30 млн пудов ржи, а в ноябре — сахарного займа в объеме 1 млн пудов сахара-рафинада. За ними последовали десятки денежных займов, причем сроки их погашения постоянно увеличивались. Третий государственный восьмипроцентный внутренний заем 1927 года размещался уже со сроком десять лет.

C июля 1936 года, с Государственного внутреннего займа второй пятилетки (выпуск четвертого года), все внутренние займы в СССР были рассчитаны на 20 лет. Размещение займов сопровождалось масштабной агитацией.

С конца 1920-х годов акцент делался «на политическом значении участия городского и сельского населения в займе, важности его успеха для проведения индустриализации и укрепления обороноспособности страны Советов». К концу 1929 года размещенные среди трудящихся займы составляли уже более трети госдолга СССР.

А его общая сумма достигла 1,9 млрд руб. «Коллективная подписка в рассрочку. обычно проводилась по следующему сценарию: сберкассы выдавали предприятиям, учреждениям и организациям инструктивные материалы о порядке размещения займа, бланки отчетности и так называемые закрепительные талоны, в которых фиксировалась сумма подписки каждого работника. Работник расписывался в подписном листе, где указывалась сумма, на которую приобретались облигации.

После этого подписные листы передавались в бухгалтерию для производства ежемесячных удержаний из заработной платы»,— описывает подписку на займы Страхов. Этот механизм функционировал вплоть до 8 апреля 1957 года, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заявил о «необходимости прекращения дальнейшего выпуска массовых займов в виду ускоренного нарастания бюджетных расходов, связанных с обслуживанием и погашением внутреннего государственного долга». 19 апреля 1957 года при «поддержке трудящихся» появилось постановление ЦК КПСС и Совмина СССР, согласно которому с 1958 года прекращался выпуск массовых займов, а погашение ранее эмитированных было отсрочено до 1977 года. Известен такой анекдот хрущевского времени — одна дама увидела огромную очередь в зоопарк: «Что там дают?» Ей ответили: «Это очередь к слону. Он скупает облигации госзаймов».— «Но почему? Зачем?» — «А слоны по триста лет живут!»

Очередная последняя жертва

Никакая пропаганда не могла заставить жителей СССР пожертвовать своими сбережениями. Но способов спасти деньги от государства у них было меньше, чем у граждан современной России

Денежная реформа 1947 года была проведена за две недели. Были отменены продовольственные карточки, а денежная масса уменьшена с 59 млрд до 6 млрд руб. В постановлении Совмина сообщалось: «При проведении денежной реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя.

Но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более что это будет последняя жертва». На деле наибольшие жертвы приняло на себя как раз население. «Суть реформы состояла в том, что производился обмен старых денежных знаков на новые в соотношении 10:1 при неизменном масштабе цен,— поясняет историк В. Н. Мамяченков.— Отсюда следует, что наличные деньги населения обесценивались ровно в 10 раз.

Были некоторые исключения: вклады в сберкассах до 3 тыс. рублей обменивались в соотношении 1:1 (таких было примерно 80%), от 3 тыс. до 10 тыс. рублей — три старых рубля за два новых, а свыше 10 тыс. — два старых за один новый». Одновременно проводилась конверсия госзаймов, кроме займа 1947 года.

Они объединялись и обменивались в соотношении 3 руб. в облигациях прежних займов на 1 руб. нового единого займа с уменьшением выплачиваемого процента. О проведении реформы заранее не сообщалось, однако руководителям республик и областей были разосланы секретные конверты с руководством и наставлением вскрыть только после получения распоряжения.

В тайне все сохранить не удалось, и население узнало о готовящейся конфискации. «Уже несколько дней народу на улицах тьма,— описывает эти события московский инженер Виктор Кондратьев,— все магазины — и коммерческие, и комиссионные, и промтоварные — облеплены очередями. Ну а вечером рестораны коммерческие штурмовали с боя, крики, брань.

А кто-то просто последние сотни решил спустить, потому как начнется новая жизнь, с новыми деньгами и без карточек, чего уж старые деньги беречь». Уже за две недели до реформы, 30 ноября 1947 года, МВД СССР доложило руководству страны о необычной ситуации в столице: «В Москве распространились слухи, что в ближайшие дни будет произведен обмен существующих денег на новые дензнаки из расчета 10-12 копеек за 1 рубль и что одновременно будут повышены цены на промтовары».

Выручка московских ресторанов 30 ноября увеличилась вдвое. С не меньшей активностью граждане спасали вклады в сберкассах. Вскоре министр финансов Зверев докладывал Сталину: «Задачи, поставленные при проведении денежной реформы, разрешены». Докладу вторила пресса. «Вся страна горячо одобряет денежную реформу и отмену карточной системы,— сообщала «Правда» 16 декабря 1947 года.— Спасибо партии и правительству за заботу о нуждах народа».

Источник: perfumero.livejournal.com

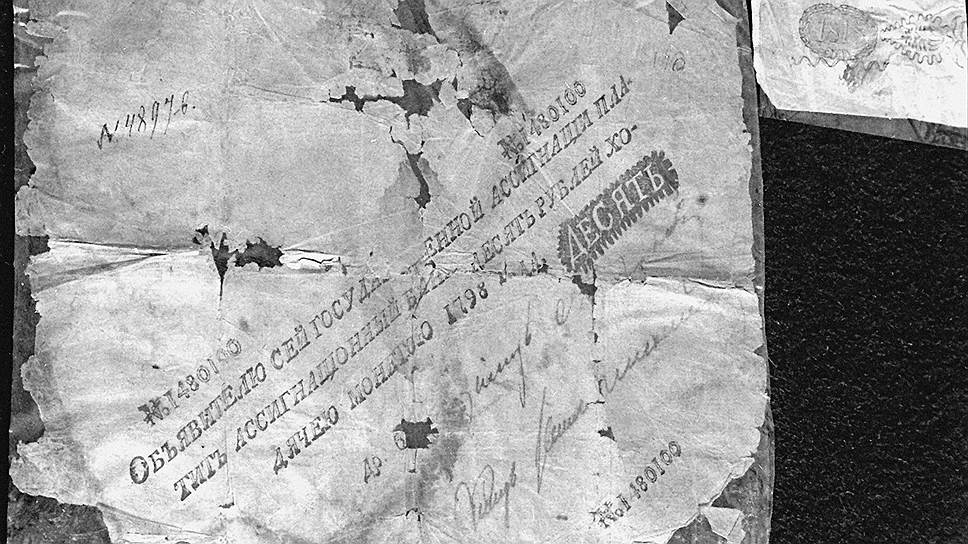

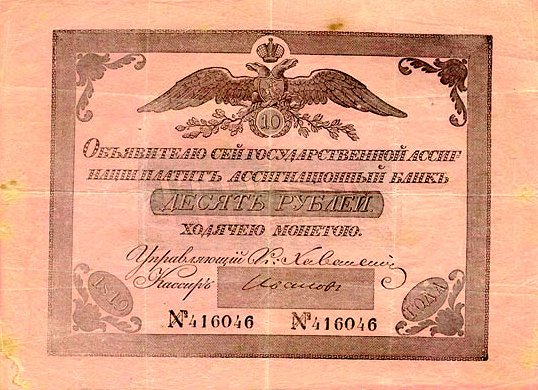

Государственные ассигнации 1769 — 1818 гг.

Первые бумажные деньги в России – ассигнации, появились в 1768 году. Они имели номиналы 5, 10, 25, 50, 75 и 100 рублей. По стоимости ассигнации приравнивались к медным деньгам, на которые они и разменивались без ограничения. Для обеспечения ассигнаций, в банках их выпускавших, хранилось соответствующее количество медных монет.

Таким образом, в России по факту утвердилось параллельное существование двух денежных единиц — рубль серебром и рубль ассигнациями, т.е. медной монетой, которой он и был обеспечен. Бумажные деньги существенно упрощали медное денежное обращение, так каждый рубль ассигнациями заменял собой при расчетах один килограмм медных монет.

Таблица стоимости ассигнаций выпуска 1769 — 1817 годов, цена приведена в USD для банкнот в удовлетворительном состоянии.

| 5 рублей | — 3000 | 50 рублей | — 20000 |

| 10 рублей | — 5000 | 75 рублей | — |

| 25 рублей | — 10000 | 100 рублей | — 15000 |

Примечания: Стоимость ассигнации 5 и 10 рублей приведена для выпусков 1804 — 1817 годов, остальные года существенно дороже. Купюры номиналом 75 рублей очевидно не сохранились. Для ассигнаций номиналом 50 и 100 рублей, цены указана для купюр 1805 года выпуска, остальные года в продаже практически не встречается.

***

|

Одним из элементов оформления ассигнаций являлись два овальных тиснения размером 60 х 68 мм. В одном из них был прописан текст «ПОКОИТЬ И ОБОРОНЯЕТЪ», на фоне торговых и промышленных символов с военной атрибутикой. В другом помещался текст «НЕВРЕДИМА», и изображение неприступной скалы окруженной бушующим морем.

Все ассигнации выполнялись в едином формате и различались только обозначением номинала, обозначенного на них в виде цифр и текста. Это, а также недостаточное количество защитных элементов и слабое качество используемой для печати бумаги привели к тому, что их практически сразу начали подделывать. Из 25-рублевых ассигнаций делали 75-рублевые путем перерисовки цифр и текста на них. В итоге с 1771 года ассигнации номиналом 75 рублей перестали выпускать и изъяли из обращения. Интересный момент, что фальшивые ассигнации принимали наравне с подлинными, но на тех, кто пытался обменять две таких купюры заводили уголовное дело.

|

Таблица стоимости ассигнаций выпуска 1769 — 1817 годов, цена приведена в USD для банкнот в удовлетворительном состоянии.

| 5 рублей | — 3000 | 50 рублей | — 20000 |

| 10 рублей | — 5000 | 75 рублей | — |

| 25 рублей | — 10000 | 100 рублей | — 15000 |

Примечания: Стоимость ассигнации 5 и 10 рублей приведена для выпусков 1804 — 1817 годов, остальные года существенно дороже. Купюры номиналом 75 рублей очевидно не сохранились. Для ассигнаций номиналом 50 и 100 рублей, цены указана для купюр 1805 года выпуска, остальные года в продаже практически не встречается.

|

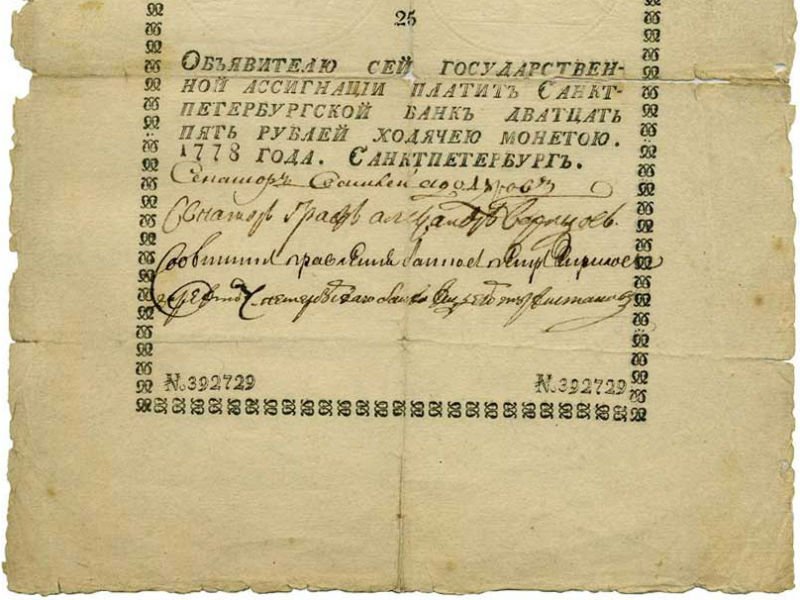

Печатались бумажные деньги в специальной типографии, на плотной литой бумаге имевшей водяные знаки. После этого они вручную подписывались двумя сенаторами, советником правления банка и директором. Водяные знаки располагались по всему краю ассигнации в виде текстов Вверху: «ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ»; Внизу: «ДЕЙСТВУЕТ К ПОЛЬЗЕ ОНОГО»; Справа и слева: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА». Дополнительно на каждом углу помещалось изображение гербов: царств Московского, Казанского, Сибирского и Астраханского.

|

Обмен ассигнаций 1769 — 1785 годов выпуска на бумажные деньги нового типа производился с сентября 1786 года по июль 1787 года. После этого все старые ассигнации были публично уничтожены путем сожжения в центре Сенатской площади.

|

Источник: moneta-russia.ru

Ассигнация — это. Определение, история, особенности и интересные факты

Ассигнации появились в России в конце 70-х годов XVIII века, они открыли новую веху в истории денежного обращения в стране. С их приходом образуются первые государственные банки и биржи, запускается процесс формирования рынка ценных бумаг, его развитие.

До этого периода расчетной единицей Российской империи служили монеты из различных сплавов, чье производство требовало постоянной добычи металлов. И если меди было вполне достаточно, то запасы серебра и золота были небезграничными. С другой стороны, с ростом товарооборота все чаще стал подниматься вопрос о неудобстве самих денежных средств в обращении, в частности подразумевалась тяжесть и объемность медных монет. Идея выпуска ассигнаций неоднократно стала озвучиваться в высших кругах власти.

Что это такое?

Ассигнация – это первая денежная единица Российского государства, которую стали воспроизводить на бумаге (1769-1849 гг.). Ее появление дало начало долгожданным переменам в закоснелой денежной системе страны. Ассигнации стали своеобразной платформой для последующей череды реформ и сыграли значимую роль в сближении России с европейскими государствами в денежном отношении.

Слово «ассигнация» имеет латинские корни и переводится как «назначение». В некоторых странах, таких как Франция, Бельгия и Португалия, первые ассигнации приравнивались к переводному векселю и оформлялись в строго соответствующей форме. В Германии они являлись письменным актом. Во всех случаях опыт их использования показывал, что для государства это дело прибыльно и существенно облегчает финансирование статей расходов. Но европейскому обществу тяжело было сразу принять ценность простой бумаги в сравнении с золотыми и серебряными монетами, поэтому ассигнации чаще были представлены в форме государственных облигаций.

Первые бумажные деньги

Начало использования бумажных денег историки относят к VIII веку, когда в Китае стали выпускать тяжелые железные монеты, имевшие малую покупательную способность. Чтобы облегчить хождение неудобных денег, люди стали оставлять их у купцов, а взамен пользоваться полученными расписками. Подобная практика быстро распространялась. Правительство, отняв право у купцов выдавать расписки, стало печатать первые государственные ассигнации — квитанции, послужившие заменой монетам.

Стокгольмский банк в Швеции остановил выпуск серебряных монет в 1661 году, и начал выпускать первые в Европе бумажные деньги. Известно, что такие банкноты имели сургучную печать и на каждую из них вручную наносились подписи банкиров. В конце XVII века банк Англии также выпускает общегосударственные банкноты. К середине XVIII века большинство стран уже использовали ассигнации как главное средство денежного обращения, а металлические деньги приобретали статус разменных монет.

Предпосылки возникновения ассигнаций в России

В правящих кругах России в XVIII столетии все больше возрастало понимание несовершенства и ограниченности денежной системы, базирующейся только на монетном обращении. Финансовое хозяйство пребывало в плачевном состоянии, усугубляющимся дворцовыми переворотами. Отсутствие какой-либо документальной отчетности в приходах и расходах способствовало различным злоупотреблениям и казнокрадству. С другой стороны, бесконечные военные кампании с огромными затратами также сказывались отрицательно на положении госказны.

Для решения финансовых проблем и увеличения государственных доходов обычной практикой правительства стало увеличение чеканки монет, что приводило к их обесцениванию и росту цен на товары. Медные монеты стали основным средством платежа, потеснив в денежном обращении серебро, и обильно текли в казну через налоги и пошлины. Все это приводило к увеличению финансовых затруднений.

Хронический дефицит бюджета страны и неудобство в обращении тяжеловесных монет стали причинами выпуска ассигнаций в России.

Быть или не быть

Предложения о внедрении бумажных банкнот в денежную систему поступали в правительственный аппарат еще при правлении императрицы Анны Иоанновны, затем и Елизаветы Петровны. К его величеству Петру III с разработанным финансовым проектом обратился советник Д. Волков, он предложил основать Государственный банк с привилегией выпуска бумажных билетов достоинством в 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей. Испытывая нехватку денежных ресурсов для осуществления похода в Данию, Петр принимает решение об эмиссии денежных знаков. Но последующий государственный переворот прерывает эти планы.

В 1768 году государыней Екатериной II была получена записка от новгородского губернатора Я. Сиверса, в которой он говорил о необходимости и пользе введения ассигнаций в России. Автор послания изложил подробный план осуществления данного намерения. Он рекомендовал обеспечить ассигнации медными деньгами для быстрого внедрения в жизнь.

В обстоятельствах начала военных столкновений с Турцией рекомендации и суждения Сиверса оказались очень своевременны. Заведовавший финансами генерал-прокурор А. Вяземский разработал программу выпуска ассигнаций, которая смогла бы погасить дефицит бюджета. Будучи прямолинейным политиком, он не скрывал, что подобное решение было принято под давлением военных расходов.

Введение ассигнаций

В 1768 году 29 декабря был подписан манифест об учреждении Ассигнационного банка для издания новых денежных знаков. Согласно документу, утвержденному Екатериной II, в городах Москве и Петербурге образовывались променные банки для размена денежной валюты с уставным капиталом по полмиллиона рублей. Выданные ими первые ассигнации по существу являлись банковскими расписками, дающими право получить монеты в соответствующем эквиваленте.

Первое время продвижение ассигнаций не было очень активным. Возникшие сложности у государственных учреждений и частных лиц потребовали личного вмешательства императрицы в дела дворцовой канцелярии. Постепенно российское общество стало привыкать к новым деньгам, отдавая им предпочтение. Петербургский банк к апрелю 1769 года обменял на ассигнации свыше 50 тыс. рублей. А к 1772 году монеты стали обмениваться в 22 городах России.

Номиналы банкнот

Дебютный выход ассигнаций в России состоялся в 1769 году на сумму один миллион рублей. Бумажные деньги выпустили следующими номиналами: 25 рублей (10 тыс. ассигнаций), 50 рублей (5 тыс. ассигнаций), 75 рублей (3333 ассигнации) и 100 рублей (2500 ассигнаций). Купюры более мелкого достоинства (5 и 10 рублей) были выпущены в 1786 году. Оформление банкнот было однотипным и весьма скромным: на белую бумагу с водяными знаками наносили цифровое обозначение стоимости ассигнации и текст, а также единожды указывали серийный номер. Позднее дизайн существенно усложнился.

Первые бумажные ассигнации того периода не очень отличались от расписки ростовщика. Тем не менее они значительно облегчили крупные расчеты, движение и хранение денег.

Фальшивые купюры

Простота внешнего вида ассигнаций, низкое качество бумаги и почти отсутствующая защита спровоцировали поступление большого количества фальшивых купюр достоинством 75 рублей, переделанных из 25-рублевых банкнот. Подделка едва ли отличалась от подлинника и с трудом могла обнаружиться простыми обывателями. В дворцовую канцелярию регулярно поступали отчеты о выявлении липовых бумаг. В итоге в 1771 году 75-рублевые ассигнации были отменены и изъяты из обращения. Интересно, что изготовление поддельных денег практиковалось всеми слоями населения, включая духовных лиц.

Увеличившееся количество фальшивых ассигнаций побудило правительство в 1786 году выпустить деньги нового образца, однако их качество и защита не решили проблемы и оставляли желать лучшего. Государство строго взыскивало с виновников фальсификации ассигнаций. Это считалось тяжким преступлением и наказывалось смертной казнью, а при наличии смягчающих обстоятельств — пожизненной каторгой.

Обесценивание ассигнаций

Эмиссия ассигнаций являлась основным источником пополнения государственной казны. Непрекращающийся рост бюджетных расходов, недоимки по сбору пошлин, оплата по внешним займам вынуждали всякий раз запускать печатный станок. В 1787 году в обращении находилось 100 млн рублей. И как выяснилось, это оказалось не пределом.

Начавшаяся череда войн с Турцией, Швецией, Польшей и Персией провоцировала все большую потребность в средствах. В 1790 году выпуск ассигнаций достиг суммы в 111 млн рублей, а в 1796 году — почти 158 млн. В результате стоимость банкноты рубля упала до 79 копеек.

При правлении Павла I, несмотря на ряд предпринятых мер, ситуация все больше усугублялась. Курс бумажной ассигнации продолжал падать, в 1801 году он составлял уже 66 копеек. Следующему императору, Александру I, удалось немного сократить нехватку бюджета. И в 1803 году ассигнационный рубль сумел подняться до 80 копеек, но на этом рост был прекращен.

В последующие военные годы для покрытия крупных расходов правительство вновь прибегло к увеличению выпуска ассигнаций. Это привело к тому, что к 1815 году цена ассигнационного рубля рухнула до 20 копеек серебром.

Попытки оздоровления финансов

К 1817 году объем ассигнаций достиг суммы 836 млн рублей, уменьшение и погашение которой предполагало новые займы. Фактически в обороте ходили две валюты (металлическая и бумажная), чья ценность определялась не законом, а договором частных лиц. Сложившееся финансовое положение в стране было крайне неблагоприятным и требовало урегулирования.

10 мая 1817 года вступило в силу Положение о бессрочных вложениях, согласно которому вкладчики на вносимую сумму получали билеты с надбавкой в 29 %. Через год было ратифицировано второе постановление, где 85 рублей вклада учитывалось как 100 рублей. Таким образом удалось привлечь около 108 млн рублей. Помимо этого, выпустились облигации двух 5 % внешних займов, ушедшие значительной частью на погашение ассигнаций.

Эти общие действия к 1823 году уменьшили сумму необеспеченных банкнот до 600 млн рублей (их курс немного поднялся), но в целом картина не изменилась. В связи с этим изъятия были приостановлены, и количество ассигнаций в обращении больше не изменялось.

Денежная реформа Е. Канкрина

В 1820-1830-е годы денежное обращение в России несколько стабилизировалось, и бумажные деньги обрели более устойчивый курс. Благоприятные экономические явления (расширившийся внутренний рынок и увеличенный внешнеторговый оборот) стали обеспечивать хороший приток капитала в государство. На позитивном фоне создается рынок государственного долга и набирает темпы система кредитования. Россия получает выход к внешним кредитным ресурсам, что вкупе с остальным приводит к устойчивым каналам финансирования бюджета и позволяет ограничить эмиссию.

Таким образом, к 1839 году были созданы предпосылки для осуществления денежной реформы, которая была претворена в жизнь в несколько этапов под руководством министра финансов России Е. Канкрина. Основные положения первых этапов заключались в закреплении серебра как платежного средства (ассигнации отводилась лишь вспомогательная роль) и выпуске депозитных и кредитных билетов для размена на серебро. Фактически российская ассигнация была девальвирована. В результате с 1841 года в государстве параллельно стали ходить в обращении депозитные и кредитные билеты, монеты (медные, серебряные и золотые) и ассигнации, стоимость которых была в 4 раза ниже номинальной.

Заключительный этап

Последний этап реформы Канкрина предусматривал сменить существующие бумажные знаки на единую форму средства обращения. Манифест от 1843 года стал последней точкой в вышеприведенных действиях. В нем предусматривалось, что все денежные банкноты заменяются государственными кредитными билетами. Созданная при министерстве финансов Экспедиция государственных кредитных билетов была уполномочена обеспечить обмен крупных номиналов. Новые билеты имели ценность в 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей.

Купюры депозитных билетов и государственных ассигнаций вскоре были изъяты из оборота. В начале 1848 года Экспедиция депозитной кассы и Ассигнационный банк подлежали упразднению. Их дела, операции и средства были перенаправлены в новую инстанцию.

Интересные факты

- Активной подделкой денежных средств России занимался Наполеон и его сподвижники, чтобы разрушить экономику страны.

- По распоряжению Екатерины II первым сырьем для ассигнаций послужили дворцовые скатерти и салфетки.

- В Китае в VIII веке при династии Юань государственные бумажные деньги назывались «летающие монеты».

- В России ассигнации с изображением монархов имели свои прозвища: 100-рублевая купюра с Екатериной II называлась «катенька», 500-рублевая с ликом Петра I – «петруша».

- Во Франции в 1794 году действовал следующий закон: лица отказывающиеся принимать бумажную валюту, а также задающие сомнительные вопросы о платежах арестовывались и подлежали суду.

Источник: www.syl.ru