100% практика по признанию должников банкротами.

Юристы гарантированно доводят процессы до полного списания долговых обязательств.

Античное происхождение банковской системы и банкиров

Еще с давних времен общественная жизнь вынуждала людей осуществлять посредническую деятельность, — это были различные взаимные платежи: обращение монет, различные по весу и содержанию драгоценные металлы. Первые признаки появления банковских организаций относят к древней эпохе (тогда, когда еще были менялы). Фактически, первые банкиры и являлись менялами, занимавшимися денежной торговлей – обменом монет (О самых богатых банкирах мира читайте тут ) . Далее будет подробно описано появление и становление банковской системы и первых банкиров в античное время – в разных государствах мира.

Развитие системы в Вавилоне и Малой Азии

К VII — VI вв. до н.э. Вавилон уже довольно длительный период времени считался торговым центром всего Древнего Востока. Здесь была возможность осуществить покупку или продажу любого товара, известного в древнем мире. Развитие товарно-денежных вавилонских отношений достигло очень высокого и представительного для древнего мира уровня.

Заплати математику честной монетой ▶ №187 (Блок — интересные задачи)

Деньги в виде всеобщего стоимостного эквивалента (тогда они представляли собой кусочки и слитки серебра) впервые появились в этом государстве еще у шумерийцев. Вавилонянами была унаследована данная денежная система.

А в VII в. до н.э. и Лидия (древняя страна из Малой Азии) осуществила изобретение монеты. Вскоре после этого ее чеканка стала проводиться по всему миру.

Многие источники, дошедшие до современников, упоминают о том, что существовали так называемые вавилонские «банкиры». Они занимались принятием процентных вкладов и выдачей денежных ссуд под различные виды письменных обязательств. Также закладывались некоторые ценности. Историками отмечается, что в VII в. до н. э. Вавилонским банком проводилось принятие вкладов с выплатой по ним процентов. Также проводилась выдача ссуд и выпуск банковских билетов.

Развитие лидийского льва

Геродотом и многими другими древними писателями говорилось о том, что чеканка первых монет проводилась в Лидии (малоазийское государство). На сегодняшний день совершенно точно известен тот факт, что виды наидревнейших монет появились примерно 685 лет до н.э. (еще при царе Ардизе). Состав чеканки – природный сплав золота и серебра электрума. Одна сторона монеты была с изображением головы ассирийского льва, другая – с изображением пробы.

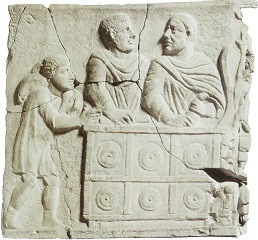

Появление древнегреческих трапезитов

Также называли греческих менял. Их первое появление зафиксировано в VI в. до н.э. Они занимались как обменом и денежной экспертизой, так и проведением банковско-кредитных операций: выдачей процентных ссуд, залогом движимого и недвижимого имущества (кораблей, корабельного груза, рабов и так далее). Наличие монетного многообразия (а своя монета была у 1136 греческих городов), различных валют и колебаний чеканки приводило к необходимости совершать монетный обмен (одни монеты меняли на другие). За такую услугу менялами бралась довольно значительная сумма.

Что такое деньги?

Впервые трапезы были упомянуты в литературе приблизительно в 520-м году до н.э. Но уже к концу века виды обменных трапез напоминали своими функциями банковские учреждения, а бывшие менялы фактически стали банкирами. В IV в. до н.э. трапезитами принимались на хранение финансы. Также они занимались утверждением договоров и так далее. Трапезитами часто выступали богатые храмы (из Фив, Делоса и Эфеса).

Раскопки Делосского храма помогли открыть систему хранения финансовых средств. Ее условно назвали «экономикой горшков». Средства были в горшках (четыре ряда). В каждом ряду были обозначения букв — от А до Ω. Далее происходило удвоение буквенной нумерации, к примеру, АА, ААА и так далее.

Каждый горшок обладал следующей информацией: сколько средств содержится, откуда и когда они поступили. Размер общей суммы вкладов по первому ряду составлял примерно 76 278 драхм, а целый резерв – 100 000 драхм.

Происходит появление и безналичного расчета. После долгих споров и сделок у стола менял появились устные и личные приказы клиента о переводе средств с его счета на иной или о выплате наличности указанному им человеку. Поэтому трапезиты и были вынуждены ввести особые личные счета для каждого вкладчика. Возникновение таких операций началось в V в. до н. э., но развивались они уже в дальнейшем.

Как сообщают сохранившиеся источники, в 394-370 годах до н.э. в древнегреческом финансовом центре – Афинах отлично действовали примерно восемь таких банков-трапез.

Случались и ситуации с банкротством. В 377 и 371 годах до н.э. параллельно накрылись некоторые «банки». Например, «банкиру» Аристолоху пришлось отдать все свои сбережения своим вкладчикам. Также пришлось поступить Созиному и Тимодему. Гераклидом вообще было принято решение о бегстве от поручителей и клиентов за рубеж.

Появление древнеримских менсариев и аргентариев

Так как латинские аналоги выступлений Исократа и Демосфена отсутствуют – римские банковские организации изложены не в столь документальном порядке (по сравнению с их греческими коллегами). Но, из римского права есть сведения о широком распространении банковского дела и денежных регулярных поклаж.

Старый Рим именовал банкиров как менсариев и аргентариев. Специализацией первых был обмен монет. А специализацией вторых – привлечение финансов (средств) и выдача кредитов, а также межгородские денежные переводы.

У римских аргентариев не было права использования вкладов по своему желанию. Они должны были чрезвычайно усердно их охранять. Именно по этой причине от денежных вкладов не было никакой процентной прибыли. Теоретически это могла бы быть ссуда, даже если вкладчиком давалось разрешение банку на использование вклада для платежей от его имени.

Таким же способом банкирами проводилось принятие и «срочных вкладов». По своей природе это были либо банковские займы, либо договоры (mutuum). По ним производилась выплата процентов, банкиры могли пользоваться этими средствами по своему усмотрению. Период времени пользования заранее согласовывался.

Аргентарий также часто выступал в качестве поручителя (если заключалась сделка между третьими лицами). Также он мог выступить в качестве полного заместителя одного из участников сделки.

Система Древнего Египта

Древний Египет занимался государственным ведением банковского дела. Как сообщают сохранившиеся сведения, древнеегипетскими банками осуществлялись не только фискальные функции, но и следующие типы операций: покупка, продажа, монетный размен, выдача ссуд. Они занимались также ипотечными и ломбардными операциями, учетом обязательств до наступления срока, приемом вкладов. Папирусы содержат информацию о деятельности этих банкиров как советников по составлению документов, управлению имениями клиентов и переводам.

Каждая сделка заверялась письменным обязательством. Сумма возвращенного долга превышала раза в два первоначальную сумму, то есть 50-100%. А если ссуда возвращалась несвоевременно – заемщики отдавали кредитору собственных рабов.

Развитие системы в Древней Иудее и Древнем Израиле

Банковские учреждения древних евреев, персов и индусов не оглашаются в сведениях того времени. Согласно Пятикнижию Моисея, проведение процентных сделок строго воспрещалось. Таким образом, тормозился данный процесс развития у древних евреев.

В Израиле и Иудее монету долгое время не чеканили. Платежным средством называли финикийскую монету. После появились монеты греческие и римские.

Независимость в те времена – редкая роскошь, такое же мнение было и о чеканке собственной монеты. Первая чеканка иудейской монеты произошла примерно после 333 года до н.э. Изначально это был вид мелкой, разменной монеты для личных бытовых нужд.

Европейские банки появились вместе с возникновением торгового процесса (О том, почему в Европе низкие процентные ставки читайте тут). Торговля начала развиваться в средиземноморских странах, в частности, в Италии. Здесь и отмечается появление первых венецианских и генуэзских банков. Со временем менялы из Италии переезжают в Англию, где появляется ростовщичество (которым успешно занимались евреи). Далее именно евреи и будут играть особенную роль в становлении банковской системы в Великобритании, — а после и во всем мире.

Все дело в том, что средневековые европейские христиане, следуя Христовым заповедям, были уверены в том, что сдача денег в долг под проценты – это грех. Поэтому ростовщичество не воспринималось христианским населением довольно длительный временной период. В еврейской же Библии – Ветхом Завете – такой запрет отсутствовал. Ее сторонниками осуществлялось свободное взимание ростовщического процента. И, несмотря на свою неприязнь к деятельности такого рода, христианское население все же обращалось к их услугам (если возникала подобная необходимость).

Со временем, на основе ростовщичества и стало происходить формирование банковского дела. Эти кредитные операции отличаются между собой следующим: ростовщиком проводится сужение собственного капитала, таким образом, ограничена возможная сумма долга. Отличительной чертой банкира является сужение средств, получаемых в виде депозитных вкладов. Поэтому у него есть возможность выдачи в долг значительно большей суммы.

После того, как такие банкиры становились обладателями больших денег, — к ним сразу появился большой интерес у местных предпринимателей – купцов и ремесленников. Они занимали у банкиров займы для того, чтобы лучше расширить свои операции. Таким образом, произошло пересечение интересов двух главнейших экономических участников – владельцев финансов и предпринимателей.

Эти интересы пересекались и в частных вопросах. Особенно бурное развитие пришлось на промышленный революционный период. Развивались капитализм, промышленность и торговля, а вместе с ними расширялось и развитие данной системы.

Современные условия говорят о том, что коммерческие банки – это юридические лица. Центральный банк выдает им лицензию и дает право на привлечение денежных средств: как от физических, так и от юридических лиц. Также у них есть право на размещение их от своего имени. Главными условиями выступают возвратность и платность.

Также, банковскими организациями проводится оказание некоторых специальных услуг государству, конторам и населению. Сюда относятся: все виды чековых обслуживаний и расчетно-кассовых операций, выдача денег под заклад имущества, виды средне- и долгосрочного кредитования особенного назначения (к примеру, фирм, занимающихся разработкой и добычей полезных ископаемых). Также сюда относятся: виды проектных финансирований производственной модернизации, предоставление ссуд в иностранных валютах, различные рисковые, венчурные проекты, лизинговое оборудование и многие иные виды банковских услуг и операций.

Статья подготовлена по материалам данного источника.

100% практика по признанию должников банкротами.

Юристы гарантированно доводят процессы до полного списания долговых обязательств.

Источник: finexpert24.ru

Деньги в виде слитков серебра появились у шумерийцев ответы

Белявский Виталий Александрович

Вавилон… У каждого из нас это имя ассоциируется с Вавилонской башней, Вавилонским столпотворением, смешением языков, Висячими садами Семирамиды, царем Навуходоносором, Вавилонским пленом, пиром Валтасара и знаменитыми словами «мене, мене, текел, упарсин», символизирующими неотвратимость судьбы и бренность земного величия.

Обо всем этом мы слышали в школе, читали и читаем в книгах, журналах и газетах, часто говорим сами. А почему? Вавилон… Да ведь это же экзотика, дремучая древность, перепутанная со сказкой!

И все-таки нет человека, который ничего не знал бы о Вавилоне и сам не поминал бы Вавилонское столпотворение, понимая под этим выражением не столько строительство Вавилонской башни, сколько величайший беспорядок. Один из героев современной французской кинокомедии «Дьявол и десять заповедей» говорит: «Когда перестают соблюдаться законы, то это уже почти Вавилон». Вавилон буквально вошел нам в плоть и кровь.

А каким он был на самом деле? Да и было ли пресловутое Вавилонское столпотворение или все это вымысел? Вот об этом и рассказывается в предлагаемой вниманию читателей книге. В ней речь пойдет не о Вавилоне вообще, а о Вавилоне эпохи столпотворения, когда жил Навуходоносор и пировал Валтасар, о событиях двадцатипятивековой давности. Но сначала немного о месте действия и предыстории нашей истории.

Все это происходило в стране, которая ныне зовется Ирак. Так ее назвали арабы, поселившиеся в ней в VII в. н. э. Она расположена между реками Евфрат и Тигр. Поэтому еще в древности евреи дали ей имя Сеннаар, т. е Двуречье, а греки — Месопотамия, т. е Междуречье. Южное Двуречье представляет собой плоскую равнину, образованную речными наносами. Здесь, а также в Египте, расположенном в нижней долине Нила, в конце IV тысячелетия до н. э. впервые родилась цивилизация.

В обиходе мы часто употребляем слова «цивилизация» и «культура» как синонимы, что, строго говоря, неверно. Культура возникла вместе с человеком и будет существовать столько же, сколько и род человеческий. А цивилизация родилась всего 5000 лет тому назад и представляет определенный этап и истории человечества.«…Цивилизация, — писал Ф. Энгельс, — является той ступенью общественного развития, на которой разделение труда, вытекающий из него обмен между отдельными лицами и объединяющее оба эти процесса товарное производство достигают полного расцвета и производят переворот во всем прежнем обществе» 1[1] .

Для цивилизации характерны общественное разделение труда, раскол общества на антагонистические классы, эксплуатация человека человеком и наличие государства.

Создателями цивилизации в Южном Двуречье были шумерийцы, народ, остающийся до сих пор загадочным во многих отношениях. Так, например, неизвестно, откуда они пришли в эту страну, которая не могла быть их родиной уже потому, что возникла на их глазах и при их активном участии. Шумерийцы и поселившиеся севернее их аккадские семиты дали Южному Двуречью название страны Шумер и Аккад[2]. Это случилось приблизительно в конце V тысячелетия до н. э.

Шумерийцы, которым принадлежала ведущая роль, явились в низовья Тигра и Евфрата, будучи уже знакомыми со скотоводством, земледелием и металлом, т. е с теми достижениями в области производства, которые подготовили рождение цивилизации. Более того; шумерийцы были одними из пионеров, впервые приручивших быка и научившихся добывать и плавить металл. Об этом свидетельствуют шумерийские слова «(н)гу(д)» — «бык» и «уруду» — «медь», заимствованные многими языками мира[3].

Южное Двуречье в то время представляло гиблое место. Шумерийцы и аккадцы попали сюда не по доброй воле, а под натиском более сильных соседей. Здесь им пришлось вступить в борьбу с грозными силами природы.

Отголоском этого единоборства людей со стихией является широко известная легенда о всемирном потопе, вошедшая в состав шумерийского «Эпоса о Гильгамеше» и заимствованная оттуда Библией. Люди победили природу. Построив ирригационную систему, они отделили сушу от воды. Буквально создали своим трудом страну из смертоносных плавней, болот, джунглей и пустыни.

В ходе борьбы с природой шумерийцы и аккадцы развили свои производительные силы и создали невиданные доселе источники общественного богатства. Они изменились сами и изменили в корне свое общество. У них возникли новые производственные отношения, возник новый способ производства материальных благ, положивший начало цивилизации.

Это был тот способ производства, который К. Маркс в свое время назвал «азиатским», так как обнаружил его следы у некоторых народов Азии (в частности, в Индии), и который он считал первой классовой общественно-экономической формацией 2 . В настоящее время сильные пережитки азиатского способа производства обнаружены и исследованы у народов Тропической Африки 3 . Он существовал как первая ступень в становлении цивилизации в древнем Египте (эпохи архаическая, Раннего и Старого царств в IV–III тысячелетиях до н. э.), в Крито-микенском обществе, у эллинов до VIII–VI вв. до н. э., в Италии и раннем Риме до IV в. до н. э., в Испании, Галлии и Британии до римского завоевания, в древней Индии (культура Хараппа, ведическая эпоха) и древнем Китае (периоды Ся, Шан-Инь, Си-Чжоу), у многих кочевых народов Старого Света (скифы, хунны, тюрки, монголы и др.), скандинавов эпохи викингов, полинезийцев, инков, майя и мексиканцев в древней Америке и т. д. Азиатский способ производства ныне уже нельзя считать только «азиатским». Это универсальный исторический этап, через который, как и считал К. Маркс, так или иначе прошли все цивилизованные общества. Поэтому эту первую общественно-экономическую формацию цивилизации лучше называть архаической формацией.

Каждое архаическое общество в зависимости от условий своего происхождения и существования, а также стадии развития имело индивидуальные черты.

Но все они имели и общее, что позволяет относить их к одной и той же формации. Основу их экономики составляло единство земледелия (или скотоводства) к промышленности, нерасчлененное единство города и деревни, что порождало соответствующие производственные отношения, выражавшиеся в определенном типе отношений собственности. «В азиатской (по крайней мере преобладающей) форме, — писал К. Маркс, — не существует собственности отдельного лица, а существует лишь его владение; действительный, настоящий собственник — это община; следовательно, собственность существует только как общая собственность на землю» 4 .

Архаическое общество знало классовый антагонизм и эксплуатацию человека человеком. В состав общины, являвшейся собственницей основного сродства производства — земли, входили только члены племени-завоевателя, тогда как покоренное им население лишалось собственности и само становилось собственностью победителей. В архаическом обществе друг другу противостояли два класса: родовая аристократия, составлявшая общину, которая сохраняла родоплеменную организацию, и побежденные чужаки, оказавшиеся на положении клиентов и рабов, ряды которых непрерывно пополнялись пленными и пришельцами, порвавшими по тем или иным причинам связи со своим племенем. Это — эвпатриды и демос в древней Аттике, спартиаты («равные») и периэки и илоты в Спарте, патриции и плебеи в раннем Риме, длинноухие и короткоухие на острове Пасхи, «белая» и «черная» кость у монголов, варны в древней Индии и т. д. В Шумере эти классы-сословия назывались «большими людьми» (lii-gu-la) и «подлым людом» (uku). Родоплеменная организация господствующего класса в новых условиях трансформировалась в государство, которое «есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть создание «порядка», который узаконивает и упрочивает это угнетение, умеряя столкновение классов» 5 .

Источник: litmir.club

roman_rostovcev

Натуральное самообеспечение было господствующим способом ведения хозяйства в Вавилонии. Но эти традиционные устои все время подрывались. Усиливалась связь домашнего хозяйства с рынком. Многие потребности, например, в металлических, каменных, деревянных вещах, вообще нельзя было удовлетворить в рамках домашнего хозяйства.

Да и прочие потребности выросли настолько, что домашнее производство уже не справлялось с ними. Наконец, росло число людей, лишенных возможности вести самостоятельное домашнее хозяйство. Все это способствовало росту ремесел, развитию производства на рынок из материала мастерской, а не заказчика, т. е. товарного производства в полном смысле слова.

Это был качественно новый этап в развитии ремесла и его выделения в самостоятельную сферу производственной деятельности. Основы домашнего производства постепенно расшатывались. Происходило отделение ремесла от земледелия.

В Вавилонии VI в. до н. э. этот процесс зашел достаточно далеко. Профессия кузнецов, плотников, гончаров, ткачей, корзинщиков, кожевников, золотых и серебряных дел мастеров, резчиков по камню, строителей и другие, известные издревле, в описываемое время начали дробиться. Так, наряду с ткачами вообще появились ткачи по шерсти, ткачи по льну, ткачи цветных тканей, златоткачи, красильщики, портные, валяльщики, прачечники; среди кузнецов выделились кузнецы по железу и кузнецы — медники.

То же самое происходило и в других отраслях ремесла. Однако дифференциация внутри ремесел только начиналась. Между возникающими подразделениями единого производства пока не обозначилось определенных граней. В вавилонском ремесле еще не существовало сколько — нибудь четкого разделения труда вне мастерской.

В этом заключается его качественное отличие от средневекового феодального ремесла. Так в немецком городе Франкфурте-на-Майне в XIV–XV вв. в металлообрабатывающей промышленности насчитывалось 35 различных профессий, в деревообрабатывающей — 17, в строительном деле — 19 профессий, каждая из которых имела свою цеховую организацию.

Другой качественной особенностью вавилонского ремесла было отсутствие в нем четко выраженного разделения труда внутри мастерской. Мастерская представляла собой простую кооперацию, и каждый ее работник выполнял те же операции, что и его товарищ. Эта черта роднит вавилонское ремесло с феодальным и качественно отличает его от капиталистической мануфактуры, основанной как раз на детальном разделении труда внутри мастерской. Вавилонское ремесло по уровню своего развития и степени существовавшего в нем разделения труда носило такой же характер, как ремесло древнегреческое и римское. Это было не феодальное и не капиталистическое, а античное ремесло.

Развитие ремесла неразрывно связано с развитием торговли и товарно — денежных отношений. В отличие от земледельца ремесленник производит всегда товар, предназначенный для продажи, а не для личного потребления. Развитию торговли в Вавилонии во многом способствовали также имущественное расслоение общества и рост неземледельческого населения.

Отсутствие в стране таких видов сырья, как камень, дерево и металлы, с одной стороны, и ее богатство продуктами сельского хозяйства и промышленности, с другой, привели к очень раннему развитию внешней торговли. К VII–VI вв. до н. э. за Вавилоном давно закрепилась слава торгового центра всего Древнего Востока. Здесь можно было купить и продать любой товар, известный древнему миру.

Местом торга служили городские ворота. Возле них по прилегающим улицам, переулкам и тупикам размещались лавки, ремесленные мастерские, трактиры. От зари до зари, пока ворота были открыты тут гудел как улей, шумный и красочный восточный базар. Здесь продавали и покупали, торговались, клялись, проклинали, ссорились, мирились, надували друг друга горожане и сельские жители, разносчики, лотошники, лавочники, ремесленники, приказчики купцов-оптовиков. На вавилонских базарах толпилась разноплеменная и разноязыкая масса людей.

На иноземцев, впервые попавших в эту сутолоку, вавилонские торжища производили ошеломляющее впечатление. Недаром среди пленных иудеев, выросших в захолустном Иерусалиме, родилась легенда о том, что боги нарочно заставили надменных и гордых своим богатством вавилонян говорить на разных языках, чтобы они не понимали друг друга. Впрочем, в последнем творцы легенды определенно ошибались: завсегдатаи вавилонских базаров отлично понимали друг друга, жизнь научила их владеть, по меньшей мере, двумя языками — арамейским и вавилонским. Торговались обычно по-арамейски, контракты писали либо по-вавилонски на глиняных табличках клинописью, либо по-арамейски краской на кусочках пергамента, кожи, папируса, дощечках и глиняных черепках — остраконах.

В связи с потребностями торговли возникла необходимость соответствующего развития путей сообщения и транспорта. В изрезанной каналами Вавилонии сухопутными дорогами служили дамбы. По ним проходили магистральные царские дороги во все концы страны. По ним передвигались повозки, запряженные ослами, мулами, волами, и вьючные караваны из ослов и верблюдов.

Но особо важную роль в стране издревле играл водный транспорт, ибо реки и каналы — самые удобные и дешевые пути сообщения. У вавилонян существовали различные типы судов, начиная с деревянных кораблей и лодок, ходивших на веслах и под парусами, и кончая рыбачьими челноками из тростника.

Наиболее распространенным типично вавилонским видом грузового судна была гуфа. Геродот описывал ее следующим образом: «Вавилонские суда, плавающие по реке в Вавилон, имеют круглую форму и целиком сделаны из кожи.

Нарезав в земле армениев, что живут выше ассирийцев, ивы и сделав из нее бока судна, они затем обтягивают их обшивкой из кож и делают подобие дна, не раздвигая стенок кормы и не суживая носа, но придавая судну форму круглого щита. После этого все судно наполняют соломой, нагружают и пускают вниз по реке. Груз состоит главным образом из бочек с пальмовым вином.

Судно направляется с помощью двух рулей двумя стоящими в рост мужчинами. Один из них тянет руль к себе, а другой толкает от себя. Суда эти делают и очень большими и поменьше; самые большие из них поднимают пять тысяч талантов (131 т) груза. В каждом судне помещается по одному ослу, а в более крупных — несколько.

Когда плавающие прибудут в Вавилон и распродадут груз, они сбывают также остов судна и всю солому, а кожи навьючивают на ослов и отвозят их к армениям. Ведь вверх по реке из-за быстроты течения суда эти вовсе не могут плыть. Прибыв с ослами обратно к армениям, вавилоняне таким же способом снова делают себе суда. Таковы у них суда».

Товарно — денежные отношения в Вавилонии достигли очень высокого для античного мира уровня. Деньги как всеобщий эквивалент стоимости в виде кусочков и слитков серебра появились здесь еще в середине III тысячелетия до н. э. у шумерийцев. Вавилоняне унаследовали эту денежную систему. В VII в. до н. э. в Лидии была изобретена монета, которую вскоре стали чеканить во всем древнем мире. Персидский царь Дарий I (522–486 гг. до н. э.) ввел единую монетную систему по всей Персидской империи от берегов Эгейского моря до Инда.

Все древние монетные системы заимствовали у вавилонян весовые соотношения и часто названия основных денежных единиц. Однако один народ упорно не признавал монету и столь же упорно держался традиционных весовых денег. Это были вавилоняне. Они продолжали принимать серебро по весу, не обращая внимания на чеканку. Так они поступали не только с персидской монетой, но и 300 лет спустя с селевкидскими серебряными статерами.

Нежелание вавилонян признать монету объясняется отнюдь не их косностью. Они строго придерживались монометаллического денежного обращения. В качестве денег у них ходило только серебро, тогда как соседние народы употребляли и серебряные, и золотые, и электровые, и медные, и свинцовые, и даже железные деньги. Разобраться в курсе всех этих монет было очень сложно.

Вавилоняне считали более удобным и практичным принимать по—прежнему серебро по весу. Кроме того, они не имели собственного серебра и пользовались иноземным металлом весьма различной степени чистоты. В обращении находились «чистое серебро», «белое серебро», серебро с шестой, пятой, восьмой, двенадцатой долями лигатуры и т. д.

При таком разнообразии качества и соответственно стоимости серебра его удобнее было принимать по весу. Так вавилоняне и поступали, будь то серебро с клеймом (т. е. монета) или без клейма.

Источник: roman-rostovcev.livejournal.com