Дисахариды – это углеводы, молекулы которых состоят из двух остатков моносахаридов, соединенных друг с другом за счёт взаимодействия гидроксильных групп (двух полуацетальных или одной полуацетальной и одной спиртовой).Связи, соединяющие моносахаридные остатки, называются гликозидными.

Примером наиболее распространенных в природе дисахаридов является сахароза (свекловичный или тростниковый сахар). Молекула сахарозы состоит из остатков глюкозы и фруктозы, соединенных друг с другом за счет взаимодействия полуацетальных гидроксилов (1→2)-гликозидной связью:

Сахароза, находясь в растворе, не вступает в реакцию «серебряного зеркала», так как не способна превращаться в открытую форму, содержащую альдегидную группу. Подобные дисахариды не способны окисляться (т.е. быть восстановителями) и называются невосстанавливающими сахарами.

Существуют дисахариды, в молекулах которых имеется свободный полуацетальный гидроксил, в водных растворах таких сахаров существуют равновесие между открытой и циклической формами молекул. Эти дисахариды легко окисляются, т.е. являются восстанавливающими, например, мальтоза.

Реакция серебряного зеркала

В мальтозе остатки глюкозы соединены (1→ 4)-гликозидной связью.

Для дисахаридов характерна реакция гидролиза (в кислой среде или под действием ферментов), в результате которой образуются моносахариды:

При гидролизе различные дисахариды расщепляются на составляющие их моносахариды за счёт разрыва связей между ними (гликозидных связей):

Таким образом, реакция гидролиза дисахаридов является обратной процессу их образования из моносахаридов.

Принцип метода. В зависимости от способа связи моносахаридов в молекулах дисахаридов они проявляют разную способность к окислению.

Положительную реакцию с фелинговой жидкостью дают восстанавливающие дисахариды (мальтоза и лактоза), в водных растворах которых вследствие таутомерных переходов имеются свободные альдегидные группы. Раствор, содержащий сахарозу, при нагревании до начинающегося кипения не изменяет своей окраски, так как сахароза относится к невосстанавливающим дисахаридам и не окисляется реактивом Фелинга.

Схема реакции окисления мальтозы реактивом Фелинга:

мальтоза реактивом Фелинга

Уравнение реакций окисления лактозы реактивом Фелинга::

Источник: mydocx.ru

Дисахариды и полисахариды

В зависимости от числа молекул моносахаридов, образующихся при гидролизе полисахаридов, последние подразделяются на олигосахариды (дисахариды, трисахариды) и полисахариды.

Наибольшее практическое значение имеют дисахариды. Дисахариды (биозы) при гидролизе образуют два одинаковых или разных моносахарида. Дисахариды подразделяются на две группы: восстанавливающие и невосстанавливающие.

Реакция серебряного зеркала с глюкозой | Качественная реакция глюкозы на альдегидную группу |

Связь между двумя молекулами моносахаридов устанавливается с помощью двух гидроксильных групп – по одной от каждой молекулы монозы. Однако характер этой связи может быть различным. Если одна из молекул моносахарида всегда предоставляет свой полуацетальный (гликозидный) гидроксил, то вторая молекула участвует в этом либо полуацетальным гидроксилом (образуется гликозид – гликозидная связь), либо спиртовым гидроксилом (образуется гликозид – гликозная связь).

Отсутствие или наличие в молекуле дисахарида полуацетального гидроксила отражается на свойствах дисахаридов. Если при образовании дисахарида обе молекулы участвовали своими полуацетальными гидроксилами (гликозид – гликозидная связь), то у обоих остатков моноз циклические формы являются закрепленными, альдегидная группа такого дисахарида образоваться не может. Такой дисахарид не обладает восстанавливающими свойствами и называется невосстанавливающим дисахаридом.

В случае гликозид – гликозной связи циклическая форма одного остатка моносахарида не является закрепленной, она может перейти в альдегидную форму, и тогда дисахарид будет обладать восстанавливающими свойствами. Такой дисахарид называется восстанавливающим. Восстанавливающие дисахариды проявляют реакции, характерные для соответствующих моносахаридов.

К восстанавливающим дисахаридам относится, в часности, мальтоза (солодовый сахар), содержащаяся в солоде, т.е. проросших, а затем высушенных и измельченных зернах хлебных злаков.

Мальтоза составлена из двух остатков D- глюкопиранозы, которые связаны (1–4) -гликозидной связью, т.е. в образовании простой эфирной связи участвуют гликозидный гидроксил одной молекулы и спиртовой гидроксил при четвертом атоме углерода другой молекулы моносахарида. Аномерный атом углерода (С1), участвующий в образовании этой связи, имеет α-конфигурацию, а аномерный атом со свободным гликозидным гидроксилом (обозначен красным цветом) может иметь как α — (α — мальтоза), так и β- конфигурацию (β- мальтоза).

Мальтоза представляет собой белые кристаллы, хорошо растворимые в воде, сладкие на вкус, однако значительно меньше, чем у сахара (сахарозы).

Как видно, в мальтозе имеется свободный гликозидный гидроксил, вследствие чего сохраняется способность к раскрытию цикла и переходу в альдегидную форму. В связи с этим, мальтоза способна вступать в реакции, характерные для альдегидов, и, в частности, давать реакцию «серебряного зеркала», поэтому ее называют восстанавливающим дисахаридом. Кроме того, мальтоза вступает во многие реакции, характерные для моносахаридов, например, образует простые и сложные эфиры (смотри химические свойства моносахаридов).

| СH3I ––––® NaOH | |

| мальтоза | Октаметилмальтоза |

К невосстанавливающим дисахаридам относится сахароза (свекловичный или тростниковый сахар). Она содержится в сахарном тростнике, сахарной свекле (до 28% от сухого вещества), соках растений и плодах. Молекула сахарозы построена из α, D- глюкопиранозы и β, D- фруктофуранозы.

В противоположность мальтозе гликозидная связь (1–2) между моносахаридами образуется за счет гликозидных гидроксилов обеих молекул, то есть свободный гликозидный гидроксил отсутствует. Вследствие этого отсутствует восстанавливающая способность сахарозы, она не дает реакции «серебряного зеркала», поэтому ее относят к невосстанавливающим дисахаридам.

Сахароза – белое кристаллическое вещество, сладкое на вкус, хорошо растворимое в воде.

Для сахарозы характерны реакции по гидроксильным группам. Как и все дисахариды, сахароза при кислотном или ферментативном гидролизе превращается в моносахариды, из которых она составлена.

Полисахариды являются высокомолекулярными веществами. В полисахаридах остатки моносахаридов связываются гликозид – гликозными связями. Поэтому их можно рассматривать как полигликозиды. Остатки моносахаридов, входящие в состав молекулы полисахарида могут быть одинаковыми, но могут и различаться; в первом случае это гомополисахариды, во втором – гетерополисахариды.

Важнейшие из полисахаридов – это крахмал и целлюлоза (клетчатка). Они построены из остатков глюкозы. Общая формула этих полисахаридов (C6H10O5)n. В образовании молекул полисахаридов обычно принимает участие гликозидный (при С1 -атоме) и спиртовой (при С4 -атоме) гидроксилы, т.е. образуется (1–4) -гликозидная.

Крахмал представляет собой смесь двух полисахаридов, построенных из α, D- глюкопиранозных звеньев: амилозы (10-20%) и амилопектина (80-90%). Крахмал образуется в растениях при фотосинтезе и откладывается в виде «резервного» углевода в корнях, клубнях и семенах. Например, зерна риса, пшеницы, ржи и других злаков содержат 60-80% крахмала, клубни картофеля – 15-20%. Родственную роль в животном мире выполняет полисахарид гликоген, «запасающийся», в основном, в печени.

Крахмал – это белый порошок, состоящий из мелких зерен, не растворимый в холодной воде. При обработке крахмала теплой водой удается выделить две фракции: фракцию, растворимую в теплой воде и состоящую из полисахарида амилозы, и фракцию, лишь набухающую в теплой воде с образованием клейстера и состоящую из полисахарида амилопектина.

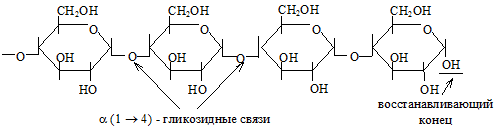

Амилоза имеет линейное строение, α, D- глюкопиранозные остатки связаны (1–4) -гликозидными связями. Элементная ячейка амилозы (и крахмала вообще) представляется следующим образом:

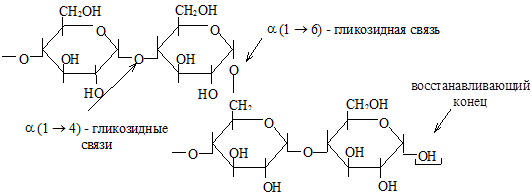

Молекула амилопектина построена подобным образом, однако имеет в цепи разветвления, что создает пространственную структуру. В точках разветвления остатки моносахаридов связаны (1–6) -гликозидными связями. Между точками разветвления располагаются обычно 20-25 глюкозных остатков:

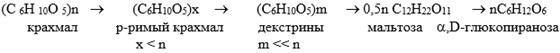

Крахмал легко подвергается гидролизу: при нагревании в присутствии серной кислоты образуется глюкоза:

В зависимости от условий проведения реакции гидролиз может осуществляться ступенчато с образованием промежуточных продуктов:

Качественной реакцией на крахмал является его взаимодействие с йодом – наблюдается интенсивное синее окрашивание. Такое окрашивание появляется, если на срез картофеля или ломтик белого хлеба поместить каплю раствора йода.

Крахмал не вступает в реакцию «серебряного зеркала».

Крахмал является ценным пищевым продуктом. Для облегчения его усвоения продукты, содержащие крахмал, подвергают термообработке, т.е. картофель и крупы варят, хлеб пекут. Процессы декстринизации (образование декстринов), осуществляемые при этом, способствуют лучшему усвоению организмом крахмала и последующему гидролизу до глюкозы. В пищевой промышленности крахмал используется при производстве колбасных, кондитерских и кулинарных изделий. Применяется также для получения глюкозы, при изготовлении бумаги, текстильных изделий, клеев, лекарственных средств и т.д.

Целлюлоза – наиболее распространенный растительный полисахарид. Она обладает большой механической прочностью и исполняет роль опорного материала растений. Древесина содержит 50-70% целлюлозы, хлопок представляет собой почти чистую целлюлозу.

Как и у крахмала, структурной единицей целлюлозы является D- глюкопираноза, звенья которой связаны (1-4) -гликозидными связями. Однако, от крахмала целлюлоза отличается β- конфигурацией гликозидных связей между циклами и строго линейным строением:

Целлюлоза состоит из нитевидных молекул, которые водородными связями гидроксильных групп внутри цепи, а также между соседними цепями собраны в пучки. Именно такая упаковка цепей обеспечивает высокую механическую прочность, волокнистость, нерастворимость в воде и химическую инертность, что делает целлюлозу идеальным материалом для построения клеточных стенок.

β- Гликозидная связь не разрушается пищеварительными ферментами человека, поэтому целлюлоза не может служить ему пищей, хотя в определенном количестве является необходимым для нормального питания балластным веществом. В желудках жвачных животных имеются ферменты, расщепляющие целлюлозу, поэтому такие животные используют клетчатку в качестве компонента пищи.

Несмотря на нерастворимость целлюлозы в воде и обычных органических растворителях, она растворима в реактиве Швейцера (раствор гидроксида меди в аммиаке), а также в концентрированном растворе хлористого цинка и в концентрированной серной кислоте.

Как и крахмал, целлюлоза при кислотном гидролизе дает глюкозу.

Целлюлоза – многоатомный спирт, на элементную ячейку полимера приходятся три гидроксильных группы. В связи с этим, для целлюлозы характерны реакции этерификации (образование сложных эфиров). Наибольшее практическое значение имеют реакции с азотной кислотой и уксусным ангидридом.

| целлюлоза | + 3n HNO3 | H2SO4 ––––® | тринитрат целлюлозы | + 3n H2О |

Полностью этерифицированная клетчатка известна под названием пироксилин, который после соответствующей обработки превращается в бездымный порох. В зависимости от условий нитрования можно получить динитрат целлюлозы, который в технике называется коллоксилином. Он так же используется при изготовлении пороха и твердых ракетных топлив. Кроме того, на основе коллоксилина изготавливают целлулоид.

При взаимодействии целлюлозы с уксусным ангидридом в присутствии уксусной и серной кислот образуется триацетилцеллюлоза.

| + 3n | ® | триацетилцеллюлоза | + 3n СH3СOOН |

Триацетилцеллюлоза (или ацетилцеллюлоза) является ценным продуктом для изготовления негорючей кинопленки и ацетатного шелка. Для этого ацетилцеллюлозу растворяют в смеси дихлорметана и этанола и этот раствор продавливают через фильеры в поток теплого воздуха. Растворитель испаряется и струйки раствора превращаются в тончайшие нити ацетатного шелка.

Целлюлоза не дает реакции «серебряного зеркала».

Говоря о применении целлюлозы, нельзя не сказать о том, что большое количество целлюлозы расходуется для изготовления различной бумаги. Бумага – это тонкий слой волокон клетчатки, проклеенный и спрессованный на специальной бумагоделательной машине.

Из приведенного выше уже видно, что использование целлюлозы человеком столь широко и разнообразно, что применению продуктов химической переработки целлюлозы можно посвятить самостоятельный раздел.

Вопросы для самоконтроля

1. Напишите альдегидные формулы Д- глюкозы, Д- фруктозы.

2. Что такое L- и D-, α- и β- формы сахара?

3. Напишите возможные циклические формы глюкозы.

4. Что такое полуацетальный гидроксил? Какие химические свойства сахаров он определяет?

5. Напишите уравнения реакций образования мальтозы и целлобиозы. Чем отличаются формулы этих дисахаридов?

6. Приведите примеры восстанавливающих и невосстанавливающих дисахаридов.

7. Гидролиз крахмала и клетчатки. Какие промежуточные и конечные продукты при этом образуются?

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов.

Химическое название дисахаридам дается, как гликозидам: указывается тип гликозида (О или N), первый остаток моносахарида называется как радикал с окончанием «ил», далее указывается тип гликозидной связи (1®4) и добавляется название второго моносахарида с окончанием «озид».

Сахароза — свекловичный (тростниковый) сахар, содержится в сахарной свекле (от 16 до 18 %), в сахарном тростнике (до 28 % от сухого вещества), соках растений и плодах, используется в питании (сахар). При гидролизе сахарозы образуются:

Сахароза не обладает восстанавливающими свойствами и не мутаротирует, так как в образовании α,β(1®2)-гликозидной связи, соединяющей остатки этих моноз, принимают участие оба полуацетальных гидроксила. В названии сахарозы вторая молекула моносахарида получает характерное для гликозидов окончание «озид».

Сахароза и другие невосстанавливающие дисахариды не подвергаются таутомерным превращениям ввиду отсутствия полуацетального гидроксила. В растворах они не мутаротируют, тогда как восстанавливающие дисахариды способны мутаротировать.

Сахароза вращает плоскость поляризации света вправо на +66,5º. При кислотном или ферментативном гидролизе сахарозы (фермент инвертаза) образуется эквимолекулярная смесь D-глюкозы и D-фруктозы, которая обладает левым вращением, так как образующаяся фруктоза значительно сильнее вращает плоскость поляризации света влево, чем глюкоза вправо. Таким образом, в процессе гидролиза сахарозы происходит обращение направления вращения плоскости поляризации света с правого на левый, т. е. инверсия, поэтому продукты гидролиза сахарозы называют инвертным сахаром. Инвертный сахар является основной составной частью пчелиного меда.

Сахароза дает положительную реакцию «серебряного зеркала» и в некоторой степени — с реактивом Фелинга. Объяснение этого неожиданного на первый взгляд факта заключается в легкой гидролизуемости фруктозидной связи, в результате чего образуются окисляемые продукты.

8. Полисахариды: классификация; принцип строения гомополисахаридов на примере крахмала (амилоза, амилопектин), тип гликозидной связи; отношение крахмала к гидролизу.

Полисахаридам, как и другим биополимерам (белкам и нуклеиновым кислотам), свойственны два типа организации макромолекул. Определенная последовательность мономерных звеньев описывает первичную структуру биополимера; пространственное расположение полимерной цепи характеризует вторичную структуру.

По принципу строения полисахариды не отличаются от восстанавливающих олигосахаридов. Различие заключается лишь в количестве моносахаридных остатков в цепи — полисахариды могут содержать их сотни и даже тысячи.

Молекулы полисахаридов часто построены из остатков одного и того же моносахарида, соединенных, как правило, одним типом связи. Такие полисахариды называют гомополисахаридами. Другой тип — гетерополисахариды — состоит из нескольких (чаще всего двух, не более пяти-шести) различных моносахаридных остатков. Но и в этом случае отмечается высокая регулярность строения полимерной цепи.

Номенклатура.

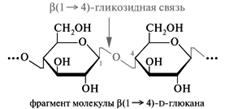

Систематической номенклатуры полисахаридов не существует из-за многообразия структур и сложности строения. Первая попытка систематической номенклатуры гомополисахаридов предлагает замену суффикса -оза на — ан с учетом моносахаридного состава. Так, полисахариды, построенные из остатков D-глюкозы, называют D-глюканами. Тип гликозидной связи указывается символами, применяемыми в номенклатуре олигосахаридов, например β(1→4)-D-глюкан (для целлюлозы).

Для составления названий гетерополисахаридов и разветвленных гомополисахаридов возникают значительные и пока непреодолимые трудности. Поэтому за наиболее распространенными полисахаридами сохраняются исторически сложившиеся тривиальные названия: целлюлоза, амилоза, гликоген, инулин, хитин, пектовая кислота, хондроитин и др.

Крахмал (С6Н10О5)n — основной запасной гомополисахарид растений. Он образуется в растениях в процессе фотосинтеза и «запасается» в клубнях, корнях, зернах злаковых культур. Крахмал — белое аморфное вещество. В холодной воде нерастворим; в горячей — набухает и образует клейстер.

С йодом дает интенсивное сине-фиолетовое окрашивание, исчезающее при нагревании. При нагревании в кислой среде идет стадийный гидролиз крахмала:

Сам крахмал не обладает восстанавливающими свойствами. Декстрины обладают восстанавливающими свойствами, растворимы в воде, имеют сладкий вкус. В частности, декстринизация крахмала осуществляется в процессе выпечки хлеба. Декстрины могут использоваться для приготовления клея.

Крахмал неоднороден и состоит из двух фракций: амилозы (10–20 %) и амилопектина (80–90 %).

Амилоза состоит из α,D-глюкопиранозы, связанных в линейную последовательность α(1®4)-гликозидными связями.

Макромолекула амилозы имеет и вторичную α-спиральную структуру, в которой на каждый виток спирали приходится 6 моносахаридных звеньев. Может образовывать соединения включения. Именно соединение включения амилозы с йодом имеет интенсивное сине-фиолетовое окрашивание.

Амилопектин, в отличие от амилозы, имеет разветвлённое строение. В цепи α,D-глюкопиранозные остатки связаны α(1® 4)-гликозидными связями, а в точках разветвления α(1® 6)-гликозидными связями. Ответвления встречаются через каждые 20–25 остатков.

В пищеварительном тракте человека происходит гидролиз крахмала под действием ферментов, расщепляющих α(1®4) и α(1®6)-гликозидные связи. Конечными продуктами гидролиза являются α,D-глюкопираноза и мальтоза.

9. Полисахариды: классификация; принцип строения на примерах декстранов, инулина, пектиновых веществ, типы гликозидной связи.

Декстраны — (С6Н10О5)n — полисахариды бактериального происхождения, построены из α,D-глюкопиранозы. Их макромолекулы сильно разветвлены. Основным типом связи является α(1®6), а в местах разветвлений — α(1®4), α(1®3) и реже α(1®2)-гликозидные связи.

Декстран имеет молекулярную массу порядка 300 000–400 000 и используется для изготовления сефадексов, применяемых в гельфильтрации. Частично гидролизованный декстран с молекулярной массой 60 000–90 000 в изотоническом растворе NаСI (0,85 %) использовался ранее в качестве плазмозамещающих растворов. В настоящее время для этой цели применяются средства, изготовленные на основе модифицированного крахмала.

Пектины. Пектинами, или пектиновыми веществами, называют растительные гетерополисахариды, главным моносахаридным компонентом которых является D-галактуроновая кислота. В основе пектинов лежит пектовая кислота, которую долгое время считали гомополисахаридом, состоящим из α(1→4)- связанных остатков D-галактуроновой кислоты, как показано ниже. В действительности в цепи содержится некоторое, иногда значительное, количество остатков L-рамнозы, которые могут иметь боковые углеводные цепи.

В пектинах содержится также пектиновая кислота, представляющая собой метиловый эфир пектовой кислоты различной степени этерификации (до 50%).

Растворимые пектины содержатся в соке растений, нерастворимые — в мякоти плодов. Практически ценным свойством пектинов является их способность образовывать гели вследствие межмолекулярной ассоциации отдельных цепей. Благодаря этому свойству пектины используются в пищевой промышленности для приготовления джемов, желе (мармелада), фруктовых консервов и т. д. В фармации они представляют интерес как вспомогательные вещества для создания детских лекарственных форм. Основное сырье для получения пектинов в промышленности — лимонная корка (до 40% пектинов), жом яблок и сахарной свеклы.

Инулин, (C6H10O5)n — органическое вещество из группы полисахаридов, полимер D-фруктозы. Имеет сладкий вкус. При гидролизе под действием кислот и фермента инулазы образует D-фруктозу и небольшое количество глюкозы. Инулин, как и промежуточные продукты его ферментативного расщепления — инулиды, не обладает восстанавливающими свойствами. Молекула инулина — цепочка из 30—35 остатков фруктозы в фуранозной форме.

Источник: infopedia.su