mineralog

В природе открыто уже более 3000 минералов, а люминесцируют из них более 500. Это значит, что практически в любой горной породе может найтись люминесцирующее зернышко. Наиболее известные люминесцирующие минералы — флюорит, минералы-карбонаты (кальцит, доломит, магнезит, арагонит и другие), апатит, циркон, шеелит. Флуоресцировать могут самые разные минералы.

Рудные минералы — самородные металлы, их оксиды и сульфиды об ычно не люминесцируют . Кроме т ого, к сожалению «не светятся» такие красивые минералы как кварц, халцедон и их разновидности, а также многие бериллы, гранаты, турмалины.

Для подсветки минералов используют ультрафиолетовые лампы, в кот орых под давлением находятся пары ртути. Для защиты достаточно использовать очки с простыми стеклами, они не пропускают вредную часть уф-спектра.

Где взять портативную УФ-лампу в России?

Выходов несколько — если есть возможность, стоит посетить выставку минералов или специализированный магазин за рубежом, можно разыскать соответствующую информацию в журналах для коллекционеров минералов. Не вредно заглядывать и на выставки-продажи камней-самоцветов. Но проще начать поиски в сети Интернет. Например интернет-магазин luminofor.ru предлагает такие портативные (переносные на батарейках) УФ-светильники мощностью 4 Вт. На этом же сайте есть список партнеров в разных городах России, где можно оформить заказ на эти лампы. Ну

Камни светящиеся в темноте

Источник: mineralog.livejournal.com

Какой ультрафиолетовый фонарик подойдет для поиска минералов

На сегодняшний день ультрафиолетовый свет применяется для решения самых разнообразных задач, включая поиск минералов. Под воздействием ультрафиолетового света различные минералы начинают флуоресцировать, то есть светятся различными цветами и оттенками. Благодаря этому в темноте очень легко отличить благородный камень на фоне обычных серых камней. Данный эффект активно используется не только непосредственно для поиска минералов и руды, но и их изучения: определения чистоты камней, а также наличия в их составе различных примесей.

Какие минералы светятся в ультрафиолете

Существует немало светящихся в ультрафиолете минералов. При этом различные типы минералов, как и драгоценных камней, характеризуются своим уникальным свечением под воздействием УФ лучей. В зависимости от чистоты состава, то есть наличия различных примесей, географического места нахождения, условий формирования и некоторых других факторов минералы могут флуоресцировать по-разному:

- Алмаз – голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый или бледно-красный цвет;

- Арагонит – зеленый, желтый, кремовый или голубовато-бледный оттенок;

- Апатит – оранжевый, желтый, коричневый, фиолетовый и прочие цвета;

- Кальцит – красный, зеленый, белый, пурпурный, оранжевый и фиолетовый;

- Рубины (сапфиры) – пурпурный, оранжевый, красный, фиолетовый, желтый, кремовый;

- Флюрит – голубой, белый, красный, кремовый, фиолетовый и желтый;

- Циркон – оранжевый и ярко-желтый;

- Монацит – зеленый;

- Полуцит – бледно-желтый;

- Витерит – голубовато-зеленый;

- Мариалит – ярко-розовый;

- Отенит – желто-зеленый, а также чисто зеленый или желтый;

- Шпинель – голубой, зеленый.

Данный перечень светящихся под ультрафиолетовым излучением минералов далеко не полный. Например, отсутствующий в списке янтарь может флуоресцировать многими оттенками: от светло-зеленого до желтого, а также голубого, а бустамит дает пурпурно-красный оттенок.

Какой выбрать UV фонарик для поиска минералов

В современной минералогии для поиска и анализа минералов, как правило, используются ультрафиолетовые фонари с длиной волны в 395-400нанометров, поскольку под воздействием данного UV спектра светятся большинство входящих в состав камней химических элементов, характеризующихся незавершенными электронными оболочками атомов (элементы-люминогены). Именно эти элементы и провоцируют эффект флуоресценции в минералах. Причем, именно от количества таких веществ зависит как оттенок свечения минерала, так и интенсивность флуоресценции, что дает возможность установить не только качество минерала, но и его состав, а также возраст и место добычи.

НО! 395нм — это не универсальная длина волны. Некоторые минералы лучше светятся под спектром 365нм (на видео выше как раз используется фонарь на 365 нм), некоторые минералы под этим излучением светятся даже другим цветом. Например, бриллианты. В 395 нм не получится разглядеть их свечение. Для полноценного анализа так же применяются 375нм — 385нм.

В какой-то мере это даже будет универсальным спектром, т.к. UV светодиоды имеют не монохроматическое, и всегда присутствуете разброс +-15 нанометров.

SW , LW – красный, слабый до среднего

Источник: ultrafiolet.guru

Идентификация ювелирных камней и минералов.

На сегодняшний день ультрафиолетовый свет применяется для решения самых разнообразных задач, включая поиск минералов. Под воздействием ультрафиолетового света различные минералы начинают флуоресцировать, то есть светятся различными цветами и оттенками. Благодаря этому в темноте очень легко отличить благородный камень на фоне обычных серых камней. Данный эффект активно используется не только непосредственно для поиска минералов и руды, но и их изучения: определения чистоты камней, а также наличия в их составе различных примесей.

«СВЕЧЕНИЕ» МИНЕРАЛОВ

1. Оранжево-красное свечение примеси двухвалентного марганца в кальците. Так он светится в ореолах рудных жил.

2. По голубому свечению шеелита, который неразличим невооруженным глазом, открыты крупнейшие в мире шеелитовые месторождения вольфрама.

3. Зеленое свечение урана в ультрафиолетовых лучах — один из важнейших поисковых признаков урановых руд.

4. По ярко-желтому свечению кристаллы и зерна циркона определяются в рудах и россыпях.

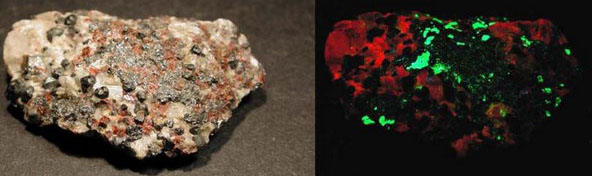

5. Кусок цинковой руды из месторождения полиметаллов Франклин (США). Примесь ионов марганца дает различный цвет свечения: желтый — в волластоните, пурпурный — в кальците. Органические примеси светятся голубым в рудном минерале гардистоните.

6. Ярко-синее свечение примеси двухвалентно го европия во флюорите, добытом из редкометалльных жил.

Если взять ультрафиолетовую лампу, например такую, как у кассиров в банках, и рассматривать в ее невидимых лучах образцы различных минералов и горных пород, можно узнать много любопытного. Некоторые минералы «откликаются» свечением красного или синего, зеленого, желтого цвета — это люминесценция. Свечение, которое, после того как лампа выключена, мгновенно прекращается, называют флюоресценцией. А если идет медленное затухание — секунды, минуты или даже часы, то это — фосфоресценция.

Способностью к флюоресценции обладают очень многие органические вещества из классов циклических соединений (бензоловые смолы, ароматические вещества и другие) и сравнительно небольшая часть неорганических веществ. Так, например, в лучах ультрафиолетовой лампы флюоресцируют органические красители в защитных метках, надписях, волосках на денежных купюрах.

Голубое свечение дают бумага и белые ткани, содержащие отбеливатели. Красное — хлорофилл в листьях растений. Горные породы часто содержат рассеянные органические примеси, дающие голубовато-белесый фон. Такие флюоресцентные «метки» помогают в поиске нефти и битумов.

Геологов особенно интересует способность к флюоресценции самих минералов. Она обусловлена тем, что в их кристаллической решетке присутствуют химические элементы-люминогены. Обычно ими бывают некоторые из металлов, имеющих недостроенные электронные оболочки. Это, прежде всего, металлы из группы железа — хром, марганец, трехвалентное железо, группа лантаноидов (редкоземельные элементы), а также молибден, вольфрам, уран.

В рубине и шпинели содержатся ионы трехвалентного хрома. Они дают красное свечение. Ионы трехвалентного железа в полевых шпатах тоже светятся красным. Ионы двухвалентного марганца дают желто-оранжево-красное свечение в апатите, кальците, во многих других минералах, в которые марганец вошел на место кальция или магния (фото 1).

Примеси лантаноидов светятся главным образом в кальциевых минералах: например, церий — фиолетовым цветом в апатите; европий двухвалентный — фиолетово-синим во флюорите; европий трехвалентный — красным в шеелите из кварцевых жил. А еще красное свечение трехвалентного европия мы видим каждый день на экранах своих цветных телевизоров. Синее и зеленое свечение экранов связано с сульфидом цинка (аналог сфалерита) и различными примесями в нем — алюминия, серебра, меди, кадмия и другими. Из красного, синего и зеленого цветов формируются любые оттенки цветного изображения.

В геологии известно несколько ярких историй, связанных с проявлениями люминесценции. Само это явление впервые было описано итальянским алхимиком Кашиароллой в 1602 году. Он пытался получить золото из тяжелого шпата — барита и обратил внимание на то, что после прокаливания барит приобретает удивительную способность «запасать» солнечные лучи, а затем «возвращать» их в виде свечения — фосфоресценции — в течение нескольких часов. В 1935 году советский геолог Н. А. Смольянинов впервые с помощью люминесцентной лампы открыл рудное месторождение. Он просматривал образцы каменного материала, привезенного из Таджикистана, из местечка Чорух-Дайрон, и заметил в этих кусках скопления шеелита, который простым глазом обнаружить чрезвычайно трудно (фото 2).

Другой случай. До второй мировой войны в США не были известны свои месторождения вольфрама, и его привозили из Китая. Когда началась война и торговые связи нарушились, страна стала испытывать острейший дефицит этого металла, применяемого для производства брони. Тогда было решено наладить выпуск полевых ламп-люминоскопов и дать широкую рекламу: «Ищите вольфрам». Тысячи людей бросились на поиски шеелита в выработанных штольнях и карьерах цветных металлов. (Вольфрам получают из вольфрамитовых или шеелитовых руд.) И очень скоро в одном из отработанных месторождений сурьмы было открыто крупнейшее месторождение шеелита — Иеллоу Пайн.

Зеленое свечение минералов урана уже более 50 лет используется как поисковый признак этого стратегического сырья (фото 3). Мельчайшие зерна и пылинки урановых соединений хорошо видны в темноте под ультрафиолетовыми лучами.

Флюоресценция урана надежно служит еще и при проверках уровня загрязнений территорий, транспортных путей, помещений предприятий, ведущих переработку руд урана.

Желтое свечение циркона, почти всегда присущее этому минералу (фото 4), позволяет сразу увидеть его зерна в песках или пробах измельченной породы. Так светится, например, циркон пляжей Австралии, где его добывают в больших количествах.

Фиолетово-синее свечение флюорита (фото 6) характерно для многих жил с промышленными содержаниями крупнокристаллического плавикового шпата. Это свечение используется как сигнал при автоматическом отборе кусков флюорита из руд.

Люминесцентные электронные сепараторы используют при извлечении алмазов из дробленой руды. Мощные импульсы рентгеновского излучения возбуждают в алмазах синее свечение. Этот специфический отклик драгоценного минерала улавливают фотоэлектронные системы, и тогда механические устройства отбирают только те куски руды, в которых есть алмаз. Такая технология, разработанная в России, теперь применяется во всех алмазодобывающих странах.

Свечение кальцита используют при поиске геохимических аномалий — гидротермальных жил и тел, в которых могут накапливаться редкие и благородные металлы, минералы, кристаллы самоцветов — шпинель, рубин, берилл, аквамарин, изумруд, турмалин.

Апатит с фиолетово-синей флюоресценцией считается важнейшим поисковым признаком алмазоносных кимберлитовых трубок и редкометалльных пород. Зерна такого апатита бывают рассеяны вокруг месторождений на расстоянии до двух километров.

Какие минералы светятся в ультрафиолете

Существует немало светящихся в ультрафиолете минералов. При этом различные типы минералов, как и драгоценных камней, характеризуются своим уникальным свечением под воздействием УФ лучей. В зависимости от чистоты состава, то есть наличия различных примесей, географического места нахождения, условий формирования и некоторых других факторов минералы могут флуоресцировать по-разному:

- Алмаз – голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый или бледно-красный цвет;

- Арагонит – зеленый, желтый, кремовый или голубовато-бледный оттенок;

- Апатит – оранжевый, желтый, коричневый, фиолетовый и прочие цвета;

- Кальцит – красный, зеленый, белый, пурпурный, оранжевый и фиолетовый;

- Рубины (сапфиры) – пурпурный, оранжевый, красный, фиолетовый, желтый, кремовый;

- Флюрит – голубой, белый, красный, кремовый, фиолетовый и желтый;

- Циркон – оранжевый и ярко-желтый;

- Монацит – зеленый;

- Полуцит – бледно-желтый;

- Витерит – голубовато-зеленый;

- Мариалит – ярко-розовый;

- Отенит – желто-зеленый, а также чисто зеленый или желтый;

- Шпинель – голубой, зеленый.

Данный перечень светящихся под ультрафиолетовым излучением минералов далеко не полный. Например, отсутствующий в списке янтарь может флуоресцировать многими оттенками: от светло-зеленого до желтого, а также голубого, а бустамит дает пурпурно-красный оттенок.

Разновидности люминесценции минералов

Как известно, кристаллы минералов состоят из определенным образом упорядоченных атомов различных химических элементов. Некоторые атомы, не входящие в «нормальный» химический состав минерала, могут замещать «правильные» для конкретного минерала атомы в его кристаллической структуре, такие атомы являются примесными.

Некоторые электроны в атомах обладают свойством абсорбировать (поглощать) энергию, хранить ее какое-то время и высвобождать с различной задержкой по времени. Источники такой энергии отличаются разнообразием. Это может быть и излучение любого вида, и электрический разряд, и изменение температуры, и даже энергия разрушения кристаллической структуры.

Визуально такое высвобождение предварительно накопленной энергии проявляется в свечении, то есть в испускании светового излучения в видимом человеческим глазом диапазоне и называется «люминесценцией».

Известно несколько видов люминесценции.

Некоторые минералы могут (но не обязаны!) демонстрировать свечение при механическом разрушении их кристаллов! Такое явление, физико-оптический феномен, называется «триболюминесценция». В число минералов, способных демонстрировать триболюминесценцию, входят: кальцит, доломит, флюорит, лейкофанит, магнезит, пектолит, кварц, сфалерит, велоганит.

Некоторые минералы абсорбируют энергию света или ионизирующего излучения, но высвобождают ее только при нагревании. Такой физико-оптический эффект называется «термолюминесценция». Самый яркий представитель термолюминесцентного мира — флюорит. Таким же свойством обладает, к примеру, кальцит. А вульфенит термолюминесцентен «наоборот», он начинает светиться не при нагревании, а при охлаждении до температур около нуля и ниже.

Некоторые минералы обладают способностью абсорбировать и накапливать энергию из видимого света, а освобождать и выделять ее без всякий дополнительных условий в темноте или даже при слабом освещении (если поток освобождаемой энергии оказывается сильнее возможного поглощаемого потока). Такое физико-оптическое явление называется «фосфоресценция». С этим феноменом мы все, в той или иной степени, знакомы из обычной жизни — светящиеся циферблаты часов, елочные игрушки. Форфоресценция свойственна кальциту, флюориту, целестину, коллеманиту, сфалериту, виллемиту, некоторым другим минералам. Как видно из названия, форфоресцировать могут также и кристаллические формы форсфора (чистого и оксидов).

Термолюминесенция и форфоресценция относятся к «задержанной» люминесценции, то есть энергия накапливается и может храниться долгое время.

Наиболее известный вид люминесценции является «быстрой». То есть накопленная энергия освобождается почти сразу, с очень малой задержкой по времени. Источником поступления энергии в этом случае является ультрафиолетовое излучение. Такой физико-оптический феномен называется «флюоресценция».

Так как задержка по времени между накоплением и высвобождением энергии очень мала, мы наблюдаем флюоресценцию сразу после начала облучения минерала ультрафиолетом.

Не все электроны не всех атомов не всех элементов обладают такой способностью — накапливать и «хранить» энергию. Атомы элементов, чьи электроны могут это делать, называются «активаторами». В роли активаторов выступают чаще всего кристаллообразующие и примесные атомы марганца.

Именно марганец играет важнейшую роль в проявлении флюоресценции у большинства флюоресцирующих минералов. Также в роли активатора могут выступать атомы редкоземельных элементов и лантаноидов. Сильнейшим активатором является уран.

Некоторые атомы выполняют в кристаллах строго обратную роль, снижают или вообще гасят флюоресценцию. Такие атомы называют «ингибиторами».

Основным ингибитором в кристаллах служит железо. Если эффект влияния железа превалирует над эффектом влияния активатора, флюоресценции не наблюдается даже при наличии в кристалле атомов-активаторов. Если влияние активаторов превалирует над влиянием ингибиторов, то флюоресценция наблюдается, а сила флюоресценции зависит в основном от соотношения силы влияния активатора и ингибитора.

Единственным относительным исключением является уран. В форме уранил-иона уран является настолько мощным активатором, что его яркое зеленое свечение под УФ заметно практически всегда, если сам уран присутствует в относительно небольшом, но достаточном количестве и его частицы достаточно велики.

На иллюстрациях несколько авторских фотографий флюоресценции драгоценных камней.

Флюоресценция в херкимерском диаманте (кварц). Голубое свечение — нефть; желтое точечное свечение, скорее всего, флюорит.

Флюоресценция розового сапфира.

Источник: supra-kamin.ru

Прорыв в науке: ученые разгадали загадку светящегося камня (фото)

Послесвечение минерала хакманита (или серого содалита ) — это увлекательное природное явление, которое долгое время оставалось загадкой для ученых. Даже если теперь они могут создавать синтетические материалы, которые светятся в темноте более эффективно, чем что-либо в природе, этот минерал завораживает и удивляет. Он не просто отражает свет, а действительно становится его непосредственным источником. Теперь ученые знают, как это происходит.

Настоящая загадка природы

Геологи впервые описали минерал в 1800-х годах. Они были заинтригованы его тенденцией мягко светиться ярко-розовым оттенком, когда его разбивают или помещают в темноту. Это свечение было видно даже на фото. Более поздние исследования сузили бы химический состав этой характеристики, но точная природа реакции оказалась неуловимой. Теперь новое исследование показывает, как именно определенные типы хакманита сохраняют часть своего свечения при переходе от яркого к темному режиму.

Ключ этой загадки — в тонком взаимодействии природных примесей камня в процессе его образования. Лучшее понимание того, как хакманит может излучать белое свечение в темноте, в дальнейшем поможет ученым разработать собственные синтетические материалы, которые могут стать источником света без электричества. Это было бы полезно, например, для обозначения аварийного выхода.

Долгожданная разгадка — результат многолетней работы

«Мы провели множество исследований с синтетическими хакманитами и смогли разработать материал, который также может светиться в темноте. Мы разгадали, на чем основан этот процесс в минерале», — говорит химик-материаловед Изабелла Норрбо из Университета Турку в Финляндии. Комбинация экспериментальных и расчетных данных была изучена, чтобы определить, что концентрации и баланс серы, калия, титана и железа были наиболее важными, когда дело касалось послесвечения, испускаемого хакманитом.

В частности, было обнаружено, что действительно светящимся элементом является титан, причем само свечение обеспечивается переносом электронов. Однако одной концентрации титана недостаточно для создания люминесценции, также требуется правильное сочетание других элементов. Исследователи говорят, что синтетические материалы можно улучшить и сделать более эффективными и надежными с помощью такого рода исследований.

Неограниченные возможности в будущем

Теперь ученые работают над тем, чтобы создать в лаборатории синтетические источники свечения на основе хакманита. «Мы используем разные материалы для создания нового элемента свечения, — говорит химик-материаловед Мика Ластусаари из Университета Турку, — но эта работа сложна, потому что даже после добавления желаемого элемента, излучающего свет, свойства конечного продукта предсказать невозможно».

Это сложное сочетание природных элементов и химических реакций, но в результате должны получиться синтетические материалы лучшего качества, которые могут соответствовать этим видам свечения. С точки зрения материаловедения важна не только яркость люминесценции, но и ее продолжительность. Ученые получили ценный опыт, и теперь могут формировать новые материалы с теми же свойствами, постепенно совершенствуя их. Сама природа помогла им в разработке светящихся материалов, превосходящих хакманит по многим параметрам.

Источник: fb.ru