Читайте в статье о чем молятся перед иконой Божией Матери Умиление, какие виды иконы существуют и какое значение она имеет для всего мира.

Читаем икону Елеуса — Милующая

Название иконографии Богоматери «Елеуса» – «Милующая» – происходит от греческого слова «ελεος» – сострадание, милость.

В России эта иконография была известна как «Умиление», однако это не совсем точный перевод греческого наименования. К этому иконографическому типу принадлежит целый ряд чтимых икон: Владимирская, Донская, Толгская, Игоревская, Феодоровская, Почаевская.

Надписание «Елеуса» появляется на византийских иконах Богоматери Одигитрии уже в IX–X веках. Композиция Елеусы, в которой Младенец прижимается щекой к щеке Богородицы, вероятно, выделилась из более древней иконографии «Одигитрия» в послеиконоборческий период.

Одно из первых, дошедших до наших дней изображений, где Матерь Божия и Богомладенец изображены во взаимном ласкании, – это фреска скальной церкви Токали килисе, датируемая X веком. Широкое распространение такая иконография получает в XI веке.

Что это значит?

Фреска церкви Токали килисе в Гёреме. X в. Каппадокия, Турция

Основная тема иконографии Богоматери «Елеуса» – тема любви – раскрывается в различных аспектах. С одной стороны, вполне очевидна тема материнской любви, нежности Пречистой Девы к Своему Сыну; с другой стороны, присутствует тема будущих страданий Богомладенца, Крестной жертвы как высшего выражения любви Бога к человечеству.

Богоматерь Владимирская. Константинополь. 1-ая треть XII в. ТГТ, Москва

Престол и орудия страстей. Оборот иконы «Богоматерь Владимирская». Москва. Нач. XV в.(?) ГТГ, Москва

Владимирская икона, привезенная в Киев около 1130 года из Византии, на Руси неоднократно поновлялась. От первоначальной живописи сохранились лики Богоматери и Младенца, часть Его правой руки и кисть левой, а также небольшие фрагменты синего чепца и темно-красного мафория Девы, часть охряного хитона Христа и виднеющаяся из-под него рубашка.

Несложно заметить следы некоторых поновлений: ниже плеча Младенца видны кончики двух пальцев левой руки Богородицы – это слой живописи, нанесенный при первом поновлении, проведенном еще в первой половине XIII века. Само же изображение левой руки, как и многие другие фрагменты живописи, относится к третьему поновлению, которое произошло в 1514 году во время работ по украшению Успенского собора Московского Кремля.

Богоматерь Владимирская. Константинополь. 1-я треть XII в. ТГТ, Москва. Фрагмент

Удивительный по красоте и уровню духовного созерцания список с Владимирской иконы был создан преподобным Андреем Рублевым. Поскольку византийскую чудотворную икону перевозили из Владимира в Москву и обратно, список заменял собой древний образ как в московском Успенском соборе, так и в Успенском соборе во Владимире.

Андрей Рублев (?). Богоматерь Владимирская. Кон.XIV — нач.XV в. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей заповедник

Кратким вариантом Владимирской иконы может быть назван извод «Богоматерь Игоревская», представляющий собой оплечное изображение.

Богоматерь Игоревская. Москва. Середина XVI в. ГТГ, Москва

На образах, принадлежащих к иконографии «Елеуса», Младенец может быть изображен как слева, так и справа от Богородицы. Например, на чудотворной Толгской иконе Он изображен с правой стороны. Особенностью этой иконы является положение фигуры Богомладенца, словно шагающего по коленям Матери.

Богоматерь Толгская. Ярославль. XIV в. Ярославский художественный музей; сейчас в Толгском монастыре

Одним из многочисленных вариантов иконографии «Елеуса» является прославленная чудесами Донская икона, написанная, как считают специалисты, Феофаном Греком. Отличительная черта этого образа – обнаженные до колен ноги Младенца, опирающиеся на кисть руки Пречистой Девы.

Феофан Грек (?). Богоматерь Донская. 80-90-е годы XIV в. ТГТ, Москва

Богоматерь Владимирская. 1-я половина XV в. Русский музей, Спб.

Богоматерь Владимирская. Школа Дионисия. 1514 г. (?). Успенский собор Московского Кремля

Богоматерь Владимирская. Середина XVI в. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей заповедник

Прокопий Чирин. Богоматерь Умиление Владимирская, с праздниками и святыми. Строгановская школа. Нач.XVII в. Русский музей, Спб.

Богоматерь Феодоровская. Первая четверть XVII в. Сольвычегодский историко-художественный музей

Симон Ушаков. Богоматерь Владимирская «Насаждение древа…» 1668 г. ГТГ, Москва

Богоматерь Владимирская. Шитье. 2-ая половина XVII в. Музей икон, Реклингхаузен, Германия

Медный образок «Богоматерь Владимирская». 2-ая половина XIX в. Центральный музей древнерусского искусства им.Андрея Рублева, Москва

Богоматерь Феодоровская. Мастерская Г.И. и М.И.Чириковых. Москва. 1904 г. Частное собрание

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

ИсточникИконы «Умиление» ( Елеуса ) – одни из основных типов изображения Божией Матери. Есть множество традиционных икон, основной отличительной чертой которых является письмо Богородицы со Христом на руках, где они прижимаются друг ко другу щеками. Что и есть иконографический тип Умиления в традиционном варианте. Этот символ означает отсутствие расстояния между Богом Сыном и Его Матерью и бесконечную любовь между ними. Прославленные иконы Божией Матери этого типа следующие: Новгородская; Псково-Печерская

Икона Божией Матери Умиление: о чем молятся?

Речь в статье пойдет об иконе Божией Матери Умиление, о чем молятся перед ней верующие и какое уникальное значение для всего мира она имеет. На ней изображена Дева сразу после Благой Вести, когда архангел Гавриил явился к ней и сообщил, что она станет Матерью Бога. Этот момент запечатлел начало Боговоплощения, отсюда начинается исполнение обещания о спасении всего человечества. Господь уже пришел на землю, чтобы явить свою любовь и искупить грехи мира.

«Умиление» – не просто икона, это свидетельство. О вечной жизни, о всепрощении. Образ предвозвещает крестную смерть во имя бесконечной любви.

Описание иконы Умиление: виды

В этой статье вы узнаете о Серафимо-Дивеевской иконе Умиление. Но помимо самой известной «Радости Всех Радостей», существует целый иконографический тип икон под общим названием «Умиление». Познакомимся с ними кратко.

Иконы «Умиление» (Елеуса) – одни из основных типов изображения Божией Матери. Есть множество традиционных икон, основной отличительной чертой которых является письмо Богородицы со Христом на руках, где они прижимаются друг ко другу щеками. Что и есть иконографический тип Умиления в традиционном варианте. Этот символ означает отсутствие расстояния между Богом Сыном и Его Матерью и бесконечную любовь между ними. Прославленные иконы Божией Матери этого типа следующие:

- Псково-Печерская;

- некоторые другие.

Также существует и менее известные иконографические разновидности Умиления, как например «Взыграние Младенца», которая относится к типу Елеусы также.

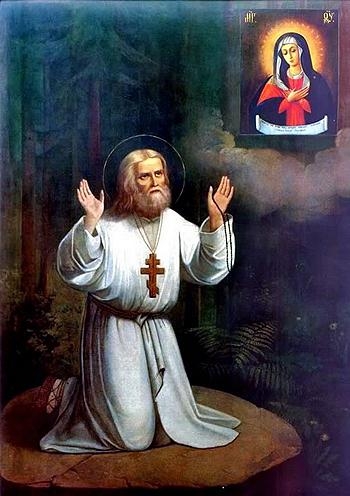

Но наибольшая известность и почитание принадлежит Дивеевской иконе «Умиление», перед которой молился преп. Серафим Саровский. Он ее называл «Радость Всех Радостей» и исцелял перед ней больных. Божия Матерь неоднократно являлась святому сама, исцеляла его от смертельной болезни, «сей Рода нашего» — говорила о нем.

Батюшка Серафим оставил эту икону после себя как Попечительницу Дивеевского монастыря. Икона прославилась множеством чудотворений.

Оригинал ее чудом сохранился до настоящего времени. Святыня хранится в Патриаршей церкви Владимирской иконы Божией Матери, рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Существует традиция один день в году – в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы – приносить Серафимо-Дивеевскую икону Умиление Божией Матери на поклонение всем верующим.

Богослужение с образом проходит в московском Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Традиционно, в этот день читают акафист Пресвятой Богородице. Праздник отмечается в субботу пятой недели Великого поста.

Серафимо-Дивеевская икона Божьей Матери Умиление: значение

Серафимово Умиление — одно из самых трогательных изображений Пресвятой Богородицы. Здесь она изображена как бы одна, но памятуя, чему посвящено событие, мы знаем, что это не так. Сын незримо присутствует и отражается в ее лице божественными чертами — кротостью, целомудрием, тихим светом.

Сложно даже догадаться, что в этот момент чувствовала Божия Матерь: на иконе мы видим ее опущенный взор. Крестообразно сложенные руки на груди символизируют невыразимую Тайну, предвозвещают крестную жертву. Глава — в умиленном полунаклоне. Изображение слов вокруг венца: «радуйся, Невеста Неневестная».

Несколько выразительнейших штрихов изобразил неизвестный иконописец на полотне. И штрихи эти прекрасно передали суть: перед нами Божия Матерь в свой самый волнительный момент, сразу после Благовещения. Скоро пойдет она к Елизавете, и двоюродная сестра скажет ей слова, которые станут гимном к Божией Матери: «Богородице дево, радуйся. ». И Дева ответит: «Величит душа моя Господа…», — эту Песнь ей мы поем до сего дня. Кульминация события. Человечество дозрело до принятия Сына Божия, и вот, Он с нами.

Чудотворения Иконы Божьей Матери Умиление

Беря свое начало из рук преп. Серафима этот образ вот уже несколько веков радует нас своей помощью. Чудотворения продолжаются и сегодня. Известна современная икона Божией Матери «Серафимово Умиление», названная Локотской, по месту обретения в п. Локоть, Брянской области. Это единственная в мире двухсторонняя чудотворная мироточивая икона.

Есть многочисленные свидетельства, что перед образом исцеляются телесные и душевные болезни. Появилась она тоже чудесно. Одна женщина увидела на прилавке в магазине бумажный календарь Богородицы, лежащий в небрежении. Оказалось, что календарь просрочен и продаже не подлежит. Опасаясь за судьбу, которой может подвергнуться святой Лик, женщина взяла образ домой.

Со временем он начал мироточить, потом произошли чудеса и исцеления. Следом, в доме женщины замироточили все иконы. На бумажной иконе «Умиление» образовался еще один Лик, с другой стороны. Икону можно найти и сегодня. Ее хранительница, Наталья Шишкова, уже более 10 лет принимает у себя паломников.

По ее словам, молитва перед иконой Божией Матери Умиление помогает исцелять тяжелые болезни и справляться с жизненными трудностями.

Икона Божьей Матери Умиление: в чем помогает и о чем молятся верующие?

Серафимово Умиление – воплощение чистоты и сдержанной радости. Один из наиболее возвышенных образов Богородицы. В народе икона почитается верной помощницей в выборе достойного жениха и учительницей целомудрия для девиц. Считается, что икона Божией Матери Умиление помогает юным девушкам в выборе своего пути, о чем они молятся перед ней, а также о хорошем браке, зачатии, благополучных родах. Можно просить о даровании благородного нрава и чистой жизни для неокрепших девических сердец.

Икона непростая. Первообраз оказался у Серафима Саровского: как, когда, откуда эта икона – мы ничего не знаем. Известно лишь, что преподобный всегда горячо молился перед ней, благословлял ею своих духовных детей, перед этой иконой происходили чудеса и исцеления. И как кульминация, после молитвенного стояния перед ней на камне в течение 300 дней, батюшка Серафим предал свою душу Богу.

Икона Божией Матери Умиление: молитва и тропарь

День празднования 28 июля/10 августа.

Молитва

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже, Владычице Богородительнице, Тебе единей прикладныя, от нас, недостойных рабов Твоих: от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явльшаяся, понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом и сподобихомся причастия святаго Тела Его и пречистыя Кровей Его; темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и всякаго обстояния и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго; но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4-й

К Богородице со умилением припадем, вси грехми обремененнии, чудотворную Ея икону Умиления облобызающе и вопиюще со слезами: Владычице, приими моление недостойных раб Твоих и подаждь нам, просящим, велию Твою милость.

Мы видим, что икона Умиление Божией Матери не утратила свое значение до сих пор. И, наверное, вряд ли утратит. О чем молятся перед ней? Кто нам так поможет, кто нас так утешит, как не Царица Небесная? С материнской нежностью до последнего нашего дня будет она заботиться обо всех, кто ее помощь не отвергает. Будем молиться ей о благоразумии, высокой нравственности.

Пусть не оставит она нас в испытаниях и пусть не забудем мы о Ней в благоденствии.

ИсточникНа иконах «Умиление» (в греческой традиции — " Елеуса ") Пресвятая Богородица обычно изображена по пояс. Она держит младенца — Спасителя — на руках и с умилением склоняется к своему Божественному Сыну. ПРАЗДНОВАНИЕ: 12/23 июня, 26 августа/8 сентября, 23 июня/6 июля, 21 мая/3 июня, 7/20 октября (в память избавления Пскова от нашествия французских войск в 1812 году).

Суть вещей: икона Божией Матери «Умиление»

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская — образ Пресвятой Богородицы, который находился в келье преподобного Серафима Саровского.

Накануне праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста) Святейший Патриарх Кирилл объехал с иконой «Умиление» Москву. Патриарх обратился с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия.

Где находится:

Москва, Патриаршая резиденция в Чистом переулке, Владимирской церковь.

Фото: moseparh.ru

Умиление, или Елеуса (греч. Ελεούσα — милостивая, милующая, от έλεος — сострадание, сочувствие) — один из основных типов изображения Богородицы в русской иконописи. Также «Умиление» — название отдельных икон Богородицы. Например, Старорусская икона «Умиление» или «Умиление» Псково-Печерская.

Икона «Умиление» Серафимо-Дивеевская — нехарактерное изображение Богородицы. Обычно Дева Мария изображается с Младенцем Христом. Но сюжет этой иконы относится к моменту до рождения Христа, но уже после Благовещения, когда архангел Гавриил передал Богородице весть о скором рождении Спасителя.

История

По преданию, святой Серафим обрел икону в саровских лесах и повесил у себя в келье. Об «Умилении» появились записи в 1815 году, когда преподобный Серафим Саровский вышел из затвора и стал принимать у себя посетителей — их святой помазывал маслом от лампады, которая висела перед иконой. Святой называл ее «Всех радостей Радость». Стоя на коленях перед иконой «Умиление», святой Серафим скончался 15 января 1833 года. А в 1903 году Русская Церковь причислила Серафима Саровского к лику святых.

После смерти святого Серафима икону передали в Дивеевский женский монастырь — это была его главная святыня. В 1927 году монастырь закрыла советская власть, а икону тайно хранили у себя благочестивые люди. В 1991 году икону передали Святейшему Патриарху Алексию II. Раз в год — в Великий пост, на праздник Похвалы Пресвятой Богородицы — её привозят в Богоявленский Елоховский собор на богослужение, которое возглавляет Патриарх.

Подпись к иконе:

Нимб На нимбе Божией Матери написаны слова из акафиста Пресвятой Богородице: «Радуйся, Невесто Неневестная». Это поэтическая интерпретация приветствия Архангела Гавриила во время Благовещания: «Радуйся, Благодатная» (Лк 1:28).

Три звезды — символ Святой Троицы, а также символы девства Богородицы.

Корона на голове Богородицы — символ Царицы Небесной. Именно так верующие часто обращаются к Деве Марии.

Сложенные крестообразно руки, наклон головы и опущенный взгляд изображают покорность воле Бога.

Интересный факт:

Оклад из драгоценных материалов для иконы подарил император Николай II. Он же был инициатором канонизации святого Серафима Саровского.

ИсточникЕлеуса , или Элеуса, по‑гречески значит «милостивая». Богородица изображена с младенцем, который прильнул к ней щекой или головой. По‑русски такую иконографию называют ещё «Умиление». Это легко запомнить: позы матери и ребёнка здесь самые доверительные и нежные. Иконы показывают любовь Богородицы к сыну и ко всем людям, любовь Христа к матери и ко всему человечеству.

Это жертвенная любовь: Христу уготованы мучения и казнь, поэтому в лике Богородицы часто видна печаль и готовность к будущим страданиям. Донская икона Божией Матери. 1390. Третьяковская галерея, Москва. Богородичные иконы. Елеуса , или Элеуса.

Елеуса , или Элеуса, по‑гречески значит «милостивая».

Елеуса что это значит

Икона «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Келейный образ Серафима Саровcкого был написан на полотне, натянутом на кипарисную доску, и представлял поясное одноличное изображение Богоматери со склоненной главой, опущенным взором и скрещенными на груди руками. В образе легко узнается его протограф-икона «Богоматери Виленской-Остробрамской». Когда и каким образом список чудотворной иконы попал к Преподобному, неизвестно. Литературные источники глухо упоминают, что отец Серафим «всегда молился перед этим образом». Представление о том, что икона сопутствовала ему на протяжении всей монашеской жизни, отражено в рисунках и литографиях со сценами жития чудотворца, на которых часто присутствует изображение иконы «Богоматери Умиление».

Житие старца сообщает, что юный Прохор Мошнин – будущий отец Серафим, приняв решение о вступлении на путь иноческой жизни, отправился из родного Курска в Киев за благословением киево-печерских старцев. Затворник Китаевой обители Досифей благословил его идти в Саровскую пустынь. Можно предположить, что холст со списком «Богоматери Виленской-Остробрамской» был принесен Прохором в Саров из Киева, так как культ этого чудотворного образа был распространен в западных областях Российской Империи, в том числе на Украине. Вступив в 1778 году в Саровскую пустынь, молодой послушник успешно занимается столярным делом, так что, возможно, будущий отец Серафим собственными руками превратил живописное полотно с изображением Богоматери в свою келейную икону, натянув холст на кипарисную доску.

В воспоминаниях современников келейная икона Серафима Саровского, которую он сам называл «Радость всех радостей», упоминается в описаниях последнего периода жизни старца, когда, выйдя в 1815 году из затвора, он стал принимать в своей келье всех искавших беседы и поучения. После совместной покаянной молитвы и благословения, отец Серафим обыкновенно крестообразно помазывал чело пришедшего елеем из лампады, горевшей перед келейной иконой.

Житие старца сообщает, что «обычай его помазывать приходящих беспрепятственно оставался за ним, потому что помазанные получали врачевание». Наиболее известна история исцеления в 1815 году помещика М.В. Мантурова. Когда исцеленный бросился лобызать ноги отца Серафима, старец строго сказал: «Разве Серафимово дело мертвить и живить? Это дело единого Господа!

Господу всемогущему да Пречистой Его Матери даждь благодарение». Житие Серафима Саровского содержит ряд аналогичных случаев исцелений: крестьянки из Владимирской губернии – от болезни суставов, крестьянина М.Б. из села Автодеева Ардатовского уезда – от последствий жестокого удара, будущего инока Саровской пустыни Александра – от ушной болезни.

Считал ли сам отец Серафим свою икону Богоматери чудотворной? Мы не имеем подтверждений этого, несмотря на указания о глубоком почитании образа Преподобным. Старец считал: «Худо и вредно для нас желание исследовать таинства Божии, недоступные слабому уму человеческому, например, как действует благодать Божия чрез святые иконы, как она исцеляет грешных, (…) и не только тело их, но и душу».

В начале 1833 году иеромонах Серафим был найден почившим в своей келье в коленопреклоненном предстоянии перед иконой Богоматери «Умиление». Старицы Дивеевской обители вспоминали, что незадолго до своей смерти он, указывая на келейную икону, говорил дивеевским сестрам, посещавшим его: «Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царице Небесной».

После кончины старца игумен Саровской пустыни Нифонт призвал к себе келейника отца Серафима и приказал отдать икону Богоматери «Умиление» дивеевским сестрам: «Она туда им надлежит». Сестра О.М. Климова вспоминала, как однажды отец Серафим дал ей тысячу рублей и сказал: «Это, матушка, на устройство и обзаведение у вас большой келии для Высокой Госпожи, которая будет жить у вас!

Надо все приготовить для Нее». Так был построен корпус, ставший впоследствии монастырской трапезной. Слова старца разъяснились, когда принесли в это здание икону «Богоматери Умиление».

В юбилейном «Адрес-календаре Нижегородской епархии» за 1888 год в статье, посвященной Серафимо-Дивеевскому монастырю, в числе местных достопримечательностей первой названа «св. икона Умиления Божия Матери, Чудотворная, завет монастырю от старца Серафима». Однако в разделе «Святые иконы, по преимуществу чтимые в Нижегородской Епархии» Серафимова икона не указана.

По-видимому, почитание образа в это время еще не выходило за пределы монастыря. Примечательно, что какие-либо упоминания о чудесах, явленных иконой «Богоматери Умиление», не содержатся даже в «Летописи Cерафимо-Дивеевского монастыря», составленной священником Л.М. Чичаговым, который в период между 1893 и 1896 годами самым тщательным образом собирал все документальные сведения и свидетельства очевидцев, связанные с историей обители; в то же время Л.М. Чичагов приводит высказывания дивеевских монахинь, называвших икону чудотворной. Вплоть до канонизации Серафима Саровского его икона «Умиление» не упоминалась в сборниках, посвященных описанию чудотворных и местночтимых Богородичных икон Русской Православной Церкви.

В 1903 году Святейший Синод постановил признать старца Серафима в лике святых и совершить торжественное открытие его мощей. 16 июля в Сарове начались торжества по случаю прославления мощей Преподобного. Очевидец, описывая крестный ход 17 июля из Дивеева в Саров, в котором участвовали монахини Дивеевского монастыря, сообщает, что они несли чудотворную икону Божией Матери «Умиление»: «Когда крестный ход из Дивеева приблизился к часовне, два протоиерея вынули из кивота несенную в крестном ходу чудотворную икону Божией Матери «Умиление» и передали ее преосвященному Иннокентию, который осенил ею народ на четыре стороны».

Благодаря канонизации Преподобного, слава его келейной иконы вышла за границы Серафимо-Дивеевского монастыря. Уже в 1904 году Московский Духовно-Цензурный Комитет дозволил к печати литографию «Копия с чудотворной иконы Божией Матери Умиление», изданную в Серафимо-Дивеевском монастыре. С этого же времени икона начинает часто упоминаться как чудотворная в церковной литературе, хотя и не входит в «Месяцесловы», издаваемые по благословлению Святейшего Синода.

Вопрос о том, почему икона, чудеса которой неизвестны, а чудодейственность не была признана официальной Церковью, стала широко почитаться как чудотворная, может быть понят о помощью разъяснения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония, который в 1903 году доказывал справедливость канонизации Серафима Саровского сомневающимся: «У святого человека все свято и чудодейственно, даже тень, даже одежда, а не одно только тело или кости (…) Даже прах, по которому ступали ноги святого человека, приобретает целебную силу. Так и после святого старца Серафима земля с его могилы, камень, на котором он молился, вода из источника, который он вырыл, почитаются как святые и (…) чудодейственные». Эти слова вполне объясняют, почему одновременно с канонизацией Серафима Саровского произошло неофициальное, но широкое признание чудотворности его келейной иконы. Почитание святой реликвии старца совершенно естественным образом соединилось как со славой Преподобного, так и со всеобщим культом почитания чудотворных икон Богоматери на Руси.

В Серафимо-Дивеевском монастыре отмечались местные праздники в честь иконы «Богоматери Умиление»: 28 июля – на церковный праздник в честь иконы «Богоматери Устюженской-Смоленской Одигитрии», именуемой «Умиление», и 9 декабря – на день Зачатия праведной Анны. Архимандритом Серафимом Чичаговым была составлена особая служба в честь иконы «Богоматери Умиление».

До наших дней дошли два акафиста Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Серафимо-Дивеевской Умиление». Авторство и время составления первого неизвестны, однако по некоторым указаниям в тексте можно определить, что он читался сестрами в Серафимо-Дивеевском монастыре. Второй Акафист написан около 1926 года в Нижнем Новгороде митрополитом Нижегородским – будущим Патриархом Сергием (Страгородским) в бытность его заместителем Патриаршего Местоблюстителя. Оба акафиста опубликованы в книге «Угодник Божий Серафим» (т. 1. М., 1993г.)

Муромский краевед А.А. Епанчин указывает, что после закрытия Серафимо-Дивеевского монастыря икона Богоматери «Умиление» находилась в Муроме у высланных монахинь, а в 1981 году была передана представителю Патриарха протоиерею Виктору Шиповальникову и в настоящее время находится в Патриаршей резиденции в домовой Владимирской церкви.

Уже в советское время в церковные месяцесловы стал включаться день празднования в честь иконы «Умиление» Серафимо-Дивеевской – 28 июля, правда, с ошибочным указанием года прославления – 1885. Эта дата явно позаимствована у чудотворного образа «Богоматери Серафимо-Понетаевской Знамение», которая была канонизирована в 1885 году указом Святейшего Синода по ходатайству Нижегородской духовной консистории после обстоятельного расследования случаев чудесных исцелений комиссией священников в присутствии чиновника полиции и врача, с приведением к присяге исцеленных и очевидцев. Именно в сравнении с историей официального прославления иконы «Богоматери Серафимо-Понетаевской» ярко проявляется своеобразие церковного признания образа «Богоматери Серафимо-Дивеевской Умиление», которое складывалось неразрывно с культом преподобного Серафима Саровского и, в сущности, не получило самостоятельного канонического оформления.

Пока автору не удалось выяснить, когда именно празднование в честь иконы «Богоматери Серафимо-Дивеевской Умиление» было внесено в православный месяцеслов. Предположительно, это могло произойти во время управления Русской Православной Церковью митрополитом (позднее – Патриархом) Сергием (Страгородским) (1925-1944 гг.), который отвергал всякий формализм в канонических вопросах и считал, что лучшими формами церковной жизни будут те, что создаст себе сама жизнь, а задача Высшей канонической власти только убрать заметные нам препятствия и открыть для жизни возможность свободного развития.

Представляется необходимым дать некоторые разъяснения по поводу названия, иконографии и семантики дивеевского образа «Умиление». Искусствовед И.К. Языкова высказывает следующее суждение: «Термином «Умиление» иногда называют икону, которая принадлежала преподобному Серафиму Саровскому. Однако это совсем неверно.

Правильное название келейной иконы преподобного Серафима «Невеста Неневестная»». В самом деле, название «Умиление» не отражает иконографического типа иконы «Богоматери Серафимо-Дивеевской».

Однако, говоря о «правильности» названия образа, необходимо учитывать, что именование конкретной иконы – это скорее вопрос традиции и истории бытовании образа, чем его четкого иконографического определения. В рассматриваемом случае название «Умиление» – не термин, а историческое имя иконы.

Слово «Умиление» является не вполне точным, но образным переводом греческого «Елеуса» («Милующая», «Милостивая»). В древности имя «Елеусы» служило эпитетом Богоматери и, строго говоря, к типу не относилось. Название «Елеуса» или его русский аналог «Умиление» иногда могли быть приложимы к другим иконографическим типам Богоматери, например, «Одигитрии» или «Агиосоритиссы». В широком смысле именование Серафимовой иконы «Умиление» не грешит против традиции.

На иконе «Богоматери Серафимо-Дивеевской Умиление» были воспроизведены слова древнего акафиста Пресвятой Богородице: «Радуйся, Невесто Неневестная», являющиеся поэтической интерпретацией евангельского приветствия Архангела Гавриила Деве: «Радуйся, Благодатная» (Лк. 1, 28).

Священник Павел Флоренский в книге «Столп и утверждение Истины» писал: «Икона Умиление замечательна тем, что на ней Богоматерь изображена без младенца и даже до Его зачатия – в момент «Архангельского обрадования», то есть как Пречистый Сосуд Духа Святаго. Пред нею у преподобного Серафима было возжжено семь светильников, занимавших почти вою келию, а это опять знаменует Духа Святаго в Его семи дарах – семи высших духах.

Преподобный заповедал называть икону Умиление – Радостью всех радостей». Предлагаемое И. К. Языковой название иконы «Невеста Неневестная», как и именование ее преподобным Серафимом «Радость всех радостей», являются декоративными эпитетами и соответствуют более общему названию – «Благовещенская», как православная традиция именует протограф Серафимовой иконы – образ «Богоматери Виленской-Остробрамской». Очевидно, что отнюдь не случайно за келейной иконой Преподобного закрепилось название «Умиление», смысл которого – чувство смиренья, сокрушенья, душевного участия, то есть то состояние, которое выразила Мария в словах: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Не исключена связь названия «Умиление» с латинским именованием одного из типов Мадонны «dell’ Umilta» – смиренная, кроткая, покорная девушка, Дева Господня.

Для обозначения типа иконы «Умиление» Серафимо-Дивеевской и ее протографа – образа Богоматери Виленской-Остробрамской в системе поздней православной иконографии представляется возможным воспользоваться уже сложившимся названием – «Благовещенская». К типу «Богоматери Благовещенской», по нашему мнению, можно отнести и позднюю православную икону Богоматери Калужской, тоже генетически связанную с западной иконографией Благовещения. Несмотря на иконографические различия, эти образы содержательно близки, являя Богоматерь в разные моменты сцены «Благовещения».

Н. Бахарева, г. Нижний Новгород

Уваровские чтения-III. Русский православный монастырь как явление культуры: история и современность / Материалы научной конференции, посвященной 900-летию Муромского Спасо-Преображенского монастыря. 17-19 апреля 1996 года. Муром, 2001 г.

ИсточникЕлеуса — Умиление или Милующая. Этот тип иконографии сложился в Византии в XI веке, на основе иконографического типа "Одигитрия". Иконы типа Елеусы , поясные. В иконографии представлено соединение земного и небесного, выраженное сопряжением нимбов и взаимоприкосновением двух ликов — Божией Матери и Богомладенца. Это символическое изображение Христа и Церкви Христовой.

Детально рассмотрим иконографию Елеусы на примере иконы Божией Матери Владимирская. Одежда Богородицы: Мафорий ( греч. накидка)- большой четырехугольный плат, покрывающий голову и укутывающий всю фигуру.

СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМИЛЕНИЕ»

В Православной Церкви приняты к почитанию несколько типов икон Богородицы «Умиление» (в греческой традиции — «Елеу́са»). Елеу́са (греч. Ελεούσα — милостивая от έλεος — сострадание, сочувствие) — один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи. На них Пресвятая Богородица обычно изображена по пояс и держит младенца — Спасителя — на руках и с умилением склоняется к своему Божественному Сыну.

Серафимо-Дивеевская икона «Умиление» отличается от остальных — на ней Божия Матерь изображена одна. Интересен тот факт, что иконографический тип данной иконы характерен скорее для Западного христианства, нежели Восточной традиции написания.

По иконографии, она восходит к почитаемой в Литве и западной России Остробрамской иконе Божией Матери , от которой отличается отсутствием западных атрибутов — лунного серпа внизу и звезд вокруг нимба. Пресвятая Богородица изображена здесь в юном возрасте, в тот момент Ее жизни, когда Архангел Гавриил возвестил благую Весть о воплощении Сына Божия. Лик Святой Девы Марии задумчив, руки сложены на груди крестообразно, взгляд обращен вниз, глаза полузакрыты, а весь облик передает состояние глубокого смирения и любви. Над головой надпись слов из акафиста: «Радуйся, Невесто Неневестная!» Этот образ не относится к типу иконописи «Елеуса», тем не менее носит идентичное название.

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. История написания и автор этой иконы неизвестны, ее происхождение датируется концом XVIII века.

Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, Преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление.

.jpg)

Подвижник называл икону «Умиление» — «Всех радостей Радость», и перед ней он скончался на молитве 2 января 1833 года. После смерти преподобного Серафима саровский настоятель о. Нифонт отдал святую икону «Всех радостей Радость» сестрам Дивеевской Серафимовской обители. Они перенесли её в Свято-Троицкий собор Дивеевской обители, где икона находилась до советского периода. Для этого был отстроен специальный придел, а икону поместили в особый нарядный киот. С тех времен существует традиция: всем насельницам монастыря во время богослужения стоять за киотом Богородицы.

В 1902 году святой император Николай II преподнес в дар монастырю драгоценную золоченую ризу на икону «Умиление» и серебряную украшенную лампаду. В год, когда был прославлен Серафим Саровский, с богородичной иконы было сделано несколько точных списков, которые были отправлены в разные российские монастыри.

В 1927 году Дивеевский монастырь, где находился оригинал иконы «Радость всех радостей», был закрыт, но святой образ удалось тайно вывезти Дивеевской игуменье Александре в Муром. В течение десятилетий его хранили благочестивые люди.

В 1991 году чудотворный образ был передан Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II, который поместил икону в Патриаршей церкви Владимирской иконы Божией Матери рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке, где она и находится в настоящее время.

По традиции, один раз в год – в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (5-я Неделя Великого Поста (суббота Акафиста)) – Предстоятель Русской Православной Церкви приносит Серафимо-Дивеевский образ Божией Матери «Умиление» на богослужение в московский Богоявленский кафедральный собор в Елохове для чтения перед нею Акафиста. В этот день чудотворный образ выносят для поклонения — приложиться к нему можно всем желающим православным христианам.

.jpg)

В Дивееском монастыре сейчас находится точная копия чудотворного образа, которая считается одной из главных святынь Серафимо-Дивеевского монастыря. Монахини и насельницы женской обители считают ее своей Небесной Игуменьей.

Празднование Серафимо-Дивеевской иконе «Умиление» совершается 28 июля/10 августа.

Материал подготовил Сергей ШУЛЯК

для Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве

Молитва перед иконой икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская

О Пресвятая Госпоже Владычице, Богородице Дево! Приими недостойныя молитвы наша, сохрани нас от наветов злых человек и от напрасныя смерти, подаждь нам прежде конца покаяние, на моления наша умилосердися и радость в печали место даруй. И избави нас, о Госпоже Владычице Богородице, от всякий беды, напасти, скорби, болезни и всякаго зла, и сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки. Аминь.

Елеуса — милостивая, милующая от έλεος — сострадание, сочувствие), Элеуса, Умиление — один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи. Богородица изображается с Младенцем Христом, сидящим на Её руке и прижимающимся щекой к Её щеке. На иконах Богородицы Елеусы между Марией (символом и идеалом рода человеческого) и Богом-Сыном нет расстояния, их любовь безгранична. Икона прообразует крестную жертву Христа Спасителя как высшее выражение любви Бога к людям. В греческом искусстве данный иконографический тип именовался чаще Гликофилуса (греч. Γλυκοφιλούσα — сладко любящая), что иногда переводят как Сладколобзающая или Сладкое лобзанье.