Старинное серебро с эмалью украшает экспозиции ведущих российских музеев страны. Отделка финифтью известна на Руси с глубокой древности, но подлинного расцвета искусство эмальеров достигло в XVII–XIX веках. Работа с эмалью — сложный и трудоемкий процесс, однако техника давала возможность достичь безупречной декоративности. Серебро с эмалью из мастерских Москвы и Санкт-Петербурга отличается многообразием исполнения и высокой художественной ценностью.

История эмали в ювелирном искусстве России

Старинное серебро с эмалью времен Древней Руси археологи находили во время раскопок близ храма Успения Пресвятой Богородицы в Киеве еще в XIX веке. В этом районе обнаружили целых три ювелирных мастерских, где наряду с посудой и украшениями делали изделия с перегородчатой эмалью. Мастера Киевской Руси пользовались покрытиями собственного производства, которые были менее стойкими, чем византийские.

Серебро с эмалью семнадцатого века хорошо сохранилось до нашего времени. В этот период мастера применяли уже другие технологии, хотя сведений об их работе сохранилось мало. Самостоятельным изготовлением эмалевой массы уже не занимались, а закупали ее в торговых рядах. Поставщиками материалов были страны Европы и Ближнего Востока.

Какая бывает эмаль? Горячая эмаль. Какие инструменты нужны эмальеру?

Первые попытки производства внутри страны стали предприниматься в России только с развитием промышленности. Группа технологов императорского стекольного завода во главе с Леопольдом Бонафеде (Leopoldo Bonafede) в 1862 году довела до совершенства технологию работы со стеклянными массами и наладило на предприятии выпуск покрытий, по качеству не уступавших импортным. Однако один завод не мог удовлетворить все потребности, поэтому фирмам приходилось по-прежнему приобретать заграничные материалы.

Русские серебряники достигли высокого мастерства в нанесении финифти, хотя работа с серебром была намного сложнее, чем с золотом. Требовалось использовать более легкоплавкие материалы и тщательно рассчитывать температуры. Тем не менее, уже в XVI веке яркое и прочное покрытие стало неотъемлемой частью церковного интерьера, а затем эмалью стали украшать столовую посуду, письменные приборы, шкатулки и табакерки.

Эмальеры Москвы

XVII век — время расцвета эмали, которая на протяжении предшествующего столетия служила по большей части для украшения предметов культа и царского быта. Появились новые техники, и московские ювелиры быстро научились работать по чеканке и гравировке. Вошла в обиход популярная в Западной Европе роспись эмалевыми красками. В этот период значительно усложнился сканный орнамент, а тона стали более яркими и насыщенными.

В XVIII веке получила свое развитие миниатюрная роспись. Живописные работы заказывали монастыри и придворная знать. Накладными медальонами отделывали утварь, Евангелия и образы. Финифть пользовалась популярностью у знати, которая заказывала собственные портреты. Основоположник жанра художник Григорий Мусикийский известен многофигурными портретами семьи Петра I, которые он писал на крупных пластинах.

Как выбрать украшение с эмалью

В конце 1790-х годов в творчестве московских эмальеров появились двухцветные эмали в серых тонах. Роспись в технике гризайль вытеснила ранее популярные яркие оттенки, а сюжеты окончательно приобрели светский характер. Изображения дам и кавалеров наносили даже на потиры и оклады икон, что ранее было совершенно неприемлемо.

Первая треть XIX века принесла новые веяния ювелирной моды. Эмаль утратила свою популярность и применялась преимущественно в дешевом массовом производстве. Спрос вернулся только после 1850 года в связи с возрождением интереса к русскому традиционному искусству. Эмаль заняла одно из самых значительных мест в творчестве мастеров. Если ранее ведущую роль играли накладные пластины с миниатюрами, то теперь декором покрывали всю поверхность предметов.

Лидирующие позиции в эмалевом производстве занимала фабрика Овчинникова. Ее продукция отличалась богатством красок и тщательной отделкой. Солонки, ковши-братины, чарки, ложки и подстаканники украшали густым сканным орнаментом, который затем заполняли многоцветной эмалью. Ювелиры фирмы широко применяли прозрачные покрытия, которые были крайне сложны в нанесении.

Из самых известных мастеров-эмальеров следует отметить:

- компанию Хлебникова, которая славилась изделиями в древнерусском стиле с эмалью по литью и резьбе;

- фабрику Оловянишникова. Мастера работали в византийском стиле по заказам Московского патриархата. Отделка выполнялась очень тонко и тщательно, но несколько сухо, что лишало ее очарования, свойственного старине;

- Федора Мишукова, для которого была характерна высокая точность воспроизведения памятников древнерусского искусства.

Мастера-эмальеры Санкт-Петербурга

На протяжении всего XVIII века в северной столице наблюдалось сильное увлечение эмалевой живописью. Ювелиры копировали картины художников, перерабатывая сюжеты в особой декоративной манере. Изображения размещали на аксессуарах и посуде, а миниатюрные портреты получили распространение далеко за пределами светского общества. В Академии художеств появился отдельный класс, где обучали искусству рисунка финифтью.

В начале следующего столетия стали популярны так называемые дробницы — пластины с отверстиями для креплений. Как правило, их размещали на шкатулках, табакерках и коробочках, а в живописных сюжетах преобладали пейзажи и сценки в античном стиле. Высоким спросом пользовались изделия миниатюристов Петра Росси и Дмитрия Евреинова.

В Петербурге эмалью увлекались значительно меньше, чем в Москве. Финифть была лишь элементом отделки, нередко ею покрывали вырезанные в серебре изображения или узоры. С появлением механизированных способов работы с металлами технику стали использовать чаще, а прозрачные эмалевые вставки приобрели более интенсивные цвета.

Петербургская фирма братьев Грачевых славилась своими мастерски выполненными изделиями с узорами из тонкой скани, покрытыми эмалью неярких тонов с преобладанием желтых и зеленых оттенков. Прозрачная и яркая финифть на золотом фоне — отличительная черта изделий Фаберже. Мастера работали с гильошированными поверхностями и редко использовали для фона более одного цвета, что придавало драгоценным безделушкам особую строгость и элегантность.

Развитие эмальерного дела в России прервали события Октябрьской революции. Большевистское правительство запретило свободную торговлю драгоценными камнями и золотом, что привело к закрытию чудом уцелевших частных предприятий. Квалифицированных специалистов в стране практически не осталось, и отмена запретов во времена НЭПа не исправила ситуацию. Возрождение производства началось только после 1950-х, но, веками формировавшиеся приемы и стили, были утрачены безвозвратно.

Источник: veryimportantlot.com

Русские декоративные эмали на серебре

Конец XIX — начало ХХ века искусствоведы и коллекционеры называют «золотым веком» русской эмали. Именно в этот период началось вновь возрождение этого казалось бы забытого уже в России вида искусства. Петербург и Москва становятся законодателями моды на изделия из эмалей: крупные ювелирные фирмы открывают собственные эмальерные школы и выпускают изделия самых разнообразных стилей — от древнерусских образцов в фольклорном стиле до барокко и арт-нуво. Русские декоративные эмали принесли славу таким мастерам ювелирного искусства, как Фаберже, Хлебников, Алексеев, Овчинников, Рюкерт и многим другим. Русское серебро с эмалями до настоящего времени пользуется огромным спросом на антикварном рынке и мгновенно уходит с аукционных торгов в любой точке мира.

Антип Кузьмичев. Три сервировочных ложки и ложка для икры Серебро, эмали. 1894

Изделия из русских эмалей представляют собой в основном предметы декоративно-подарочного назначения: это и всевозможная стилизованная под древнерусскую посуда и столовые приборы, это и табакерки и портсигары, это и броши, заколки, ручки для тростей, это и предметы домашнего обихода. Подобные ювелирные вещицы часто делались по специальному заказу и преподносились состоятельными гражданами друг другу как эксклюзивные подарки на Новый Год, Рождество, Пасху и к прочим знаменательным датам. Так большим любителем серебра с эмалями был император Николай II, в коллекции которого было множество рамок для фотографий и портсигаров исполненных в этой ювелирной технике. Сейчас их можно иногда увидеть на выставках в Эрмитаже. Представленные ниже образцы русских серебряных изделий демонстрируют лишь малую толику из того, что есть в этом виде декоративно-прикладного искусства.

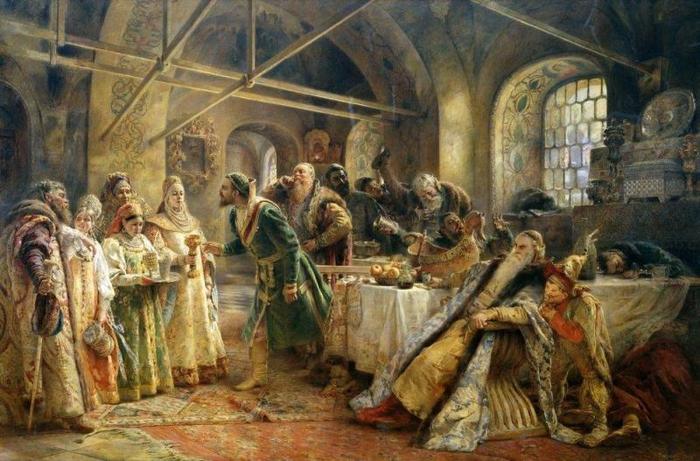

Мастер русского костюма Константин Егорович Маковский не раз рисовал боярышень с русским серебром: это и понятно, он как раз свидетель того времени, когда этот стиль стал модным и востребованным в России.

Маковский К.Е. Невеста (или «Чарка меда») 1900(?)

Маковский К.Е. Боярышня с подносом

К.Е.Маковский. Поцелуйный обряд (Пир у боярина Морозова). 1895

Что же такое эмаль? Это стекловидная масса, которая окрашивается окисями металлов в различные цвета и по специальной технологии наностится на металлическую поверхность предмета. Затем эмаль шлифуется, полируется и превращается в твердую блестящую пленку с устойчивыми красками.

В зависимости от техники наложения и закрепления эмалей на металле они носят различные названия: эмали выемчатые, по скани, перегородчатые, расписные, по рельефу, поливные, прозрачные и непрозрачные. Наиболее сложные и трудоемкие в техническом исполнении перегородчатые эмали. Есть еще особый способ эмаледелания, пришедший к нам с Запада — это гильоширование. О тонкостях каждого способа можно прочесть в специальной литературе, поэтому не буду на этом останавливаться здесь.

Русские ковши от К. Фаберже и А. Овчинникова. Серебро, золочение, перегородчатые и затененные эмали:

Посуда в технике русской эмали:

Чайный сервиз. Серебро, перегородчатая эмаль. 1900

Чайник и сахарница. Серебро, эмаль. 1908

Николай Алексеев. Кофейник и подстаканник. Серебро, золочение, эмаль. 1908

Корзина-фруктовница. Серебро, эмали. 1908

Тарелка. Серебро, эмаль. 1908

Корзина для сахара. Серебро, эмали. 1908

Карл Фаберже. Солонка. Серебро, эмали. 1917

Фабрика золотых и серебряных изделий Густава Клингерта Сольница 1896

Федор Рюкерт. Чайница. Серебро, эмали. 1899

Карл Фаберже. Чарка. Серебро, эмали. 1910

Антип Кузьмичев. Ваза для щербета. Серебро, эмали. 1910

Мастерская Хлебникова. Чайник. Серебро, золочение, эмали. 1883

Ложки в технике русских эмалей

Три сребряных ложки с эмалями. 1890

Ложки с эмалями. 1880

Две чайные ложки и щипцы для сахара. 1900

Антип Кузьмичев. Сервировочные чайные ложки с эмалями. 1890

Ложка для икры 1890

Интересная особенность русских эмалей в том, что большая часть из них. белого, голубого или темно-синего цвета. Цвет Богородицы? Трудно сказать связано ли это именно с этой особенностью русской культуры.

«Голубая серия» русских эмалей

Фабрика золотых и серебряных изделий Густава Клингерта. Чайница. 1896

Фабрика золотых и серебряных изделий Густава Клингерта. Чайник. 1896

Фабрика золотых и серебряных изделий Густава Клингерта. Коробочка для таблеток. 1894

Фабрика золотых и серебряных изделий Густава Клингерта. Ложка сервировочная. 1896

Фабрика золотых и серебряных изделий Густава Клингерта. Портсигар. 1894

Фабрика золотых и серебряных изделий Густава Клингерта. Чайница. 1896

В советский период после 1917 года эмаль стала непопулярной и до начала Второй мировой войны существовала лишь одна школа эмальеров в городе Ростове Великом. Эмалями с украшали такие предметы как ордена, медали, да всякие безделушки. Сейчас вроде бы началось возрождение эмальерного дела, но пока все находится в зачаточном состоянии.

Предметы повседневного использования в технике русских эмалей

Шкатулка с картиной В.Васнецова «Три богатыря». Серебро, эмали. 1900

Антип Кузьмичев. Зеркало и щетка для волос. Серебро, эмали. 1890

Коробочка для таблеток с ромашками. Серебро, эмали. 1896

Антип Кузьмичев. Коробочка для таблеток. Серебро, эмали. 1890

Мастерская Хлебникова. Портсигар. Серебро, эмали. 1896

Корбочка для спичек. Серебро, эмали. 1908

Шкатулка. Серебро, эмали. 1908

Источник: www.liveinternet.ru

Антикварный магазин «Лавка Старины»: оценка, покупка и продажа антиквариата

Эти ламповые устройства переживают сегодня не такой буйный ренессанс, как виниловые.

Каким был первый советский видеомагнитофон

13 июля 2023

В семидесятые годы в мире появился формат VHS. Дословно эта абревиатура переводится на русский.

История создания термометра: кто и как придумал первый градусник?

11 июля 2023

Современный человек давно привык к тому, что его окружает огромное число приборов, которые.

Наша рассылка

Серебро и эмаль в истории русского антиквариата 19 века

16 июня 2021

Говоря о русской эмали, многие представляют себе различные изделия: ларцы, кубки, ювелирные украшения. Чаще всего такие изделия изготавливали из ценных металлов: золота или серебра. Они были украшены яркими узорами. При этом мастера искусно подбирали тона и цветовую гамму так, что такие ювелирные украшения можно было спутать с теми, что инкрустированы драгоценными камнями.

У эмали целый ряд преимуществ:

- большие декоративные возможности;

- стойкость к выцветанию красок;

- защита от внешних условий (света, воздуха);

- прозрачность.

Многие годы русские мастера отдавали предпочтение именно этому материалу. Еще в Древней Руси использовали эмаль, которая в те времена носила название финифть. И до сих пор эмаль используют многие мастера современного искусства. Меняется только стиль оформления. Именно по общему декору изделия можно понять, в какую временную эпоху оно было сделано, а также определить место производства эмали.

Эмаль использовали даже для росписи храмов, а также церковной утвари. На Руси город Ростов принято считать родиной украшений из серебра с эмалью. Там до сих пор многие мастера трудятся над созданием уникальных ювелирных украшений.

С развитием данного вида искусства появилось большое количество отдельных направлений. Одним из самых сложных принято считать перегородчатую эмаль на серебре. Ведь процесс создания таких изделий очень трудоемкий. Главное отличие в том, что при изготовлении украшений не используют высокие температуры.

Выемчатую эмаль удается создать после штамповки. Также используются и другие техники, такие как чеканка или гравировка. Полученные выемки заполняют эмалью. В результате получается своеобразная роспись объемного вида.

Источник: www.dvaveka.ru