В ближайшее время гражданам страны могут разрешить индивидуальную добычу россыпного золота на берегу рек Таджикистана. Соответствующий документ уже подготовлен и будет направлен на одобрение правительства РТ.

«Министерство финансов республики подготовило проект постановления правительства РТ о положении предоставления разрешения на добычу россыпного золота», — сообщил начальник Главного управления геологии при правительстве РТ Заробиддин Файзуллозода сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что проект, в разработке которого также приняли участие представители Главуправления геологии, в ближайшие дни будет направлен на рассмотрение правительству.

«Если данный документ будет принят, граждане могут по упрощенной системе свободно заниматься добычей россыпного золота на берегах рек республики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минфин еще в прошлом году подготовил документ о вольноприносительской добыче золота и направил на одобрение правительства. На основе этого документа каждый гражданин страны на законных основаниях может самостоятельно заниматься поиском и добычей золота. Нужно только получить разрешение Минфина.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ МЕТЕОРИТ ИЗ ЗОЛОТА УПАДЁТ НА ТАДЖИКИСТАН???

Разрешение на добычу золота будет предоставлено на определенные территории, которые не должны принадлежать физическим или юридическим лицам, и также там должна быть высока вероятность нахождения металла. Например, это долина рек Зарафшон, Пяндж, Язгулом, Вандж, Бартанг и др.

Добытое золото можно будет свободно продать государственным финансовым структурам. Цена, по которой, металл будет приобретаться у населения, определяется министерством финансов.

По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золот

Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

Сегодня добычей драгоценных металлов в Таджикистане занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными являются СП «Зарафшон, СП «Апрелевка», государственное предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

Согласно данным Минпрома, производство золота за 10 месяцев этого года увеличилась на 16,4 процента по сравнению с этим же периодом 2016 года.

Цифры по объему производства драгметаллов в Таджикистане соответствующие структуры не разглашают, ссылаясь на секретность такой информации.

В 2016 году в Таджикистане был произведен рекордный объем золота — 5 тонн, что на 500 кг больше показателя 2015 года.

Поддержите GOLDENFRONT.RU, подписывайтесь на наш YOUTUBE канал ЗДЕСЬ.

Источник: goldenfront.ru

О золотоносных россыпях долины реки Зерафшан на территории Республики Таджикистан

«Золотая река» — так звучит в переводе на русский язык название «Зерафшан». Почти на всех картах так называется река, включая и самые верхние звенья ее бассейна. Однако местные жители называют Зерафшаном лишь ту часть этого горного водотока, который начинается от кишлака Айни вниз по течению в сторону Узбекистана. Здесь сливаются реки Матча и Фан-Дарья, что дает начало собственно Зерафшану. А на официальных картах р. Матча везде называется Зерафшаном.

Как добывают золото, Река Заравшан 2021, Таджикистан. How gold is mined. Zarafshan river. Tajikistan

Долина Зерафшана в районе работ, где была выполнена серия обзорных маршрутов и проведено шлиховое опробование руслового аллювия реки и ее составляющих — рек Матчи, Фан-Дарья и Фан-Ягноб

При советской власти в Таджикистане была поставлена высококлассная геологическая служба. Велись планомерная геологическая съемка, разведка, работали специализированные экспедиции, готовились специалисты — геологи самых разных специализаций. Не была оставлена вниманием и р. Зерафшан, в долине которой неоднократно проводили тщательные поисковые работы на россыпное золото. Здесь также работала экспедиция геологического факультета МГУ, которая в 1970-х годах прошлого века провела в верховьях Зерафшана и Матчи геоморфологическую съемку. На террасах был пройден ряд буровых линий на предмет выявления промышленных россыпей золота. И, несмотря на его присутствие в русловом, пойменном и террасовом аллювии все геологические заключения (как и все предыдущие) были отрицательными, и вопрос по Зерафшану был закрыт

После распада СССР в Таджикистане (как и везде на постсоветском пространстве) началось деление не только власти, но и богатств недр. Нередко к новым хозяевам, часто неграмотным в геологическом плане, являлись предприниматели, и под мифически несметные запасы полезных минералов получали деньги, потом исчезали.

Основной целью, которую мы перед собой видели, было конкретно оценить реальные перспективы промышленной разработки аллювиальных золотоносных россыпей в долине р.Зерафшан в пределах лицензионной площади предприятия, с которыми вели бизнес москвичи.

В наши задачи входило:

— знакомство с лицензионными материалами;

— знакомство с геологическим и геоморфологическими данными, легшими в основу получения лицензии на ведение добычных работ;

— конкретные встречи и переговоры с руководителями и геологами Предприятия;

— посещение лицензионной площади с проведением обзорных геолого-геоморфологических маршрутов на всей ее территории с отбором и анализом шлиховых проб.

В процессе знакомства с геолого-геоморфологическими материалами и переговоров с руководителями и геологами Предприятия выяснилось, что геолого-геоморфологическое и технико-экономическое обоснование запланированных работ (если они существуют) сделаны на базе исключительно экспертных заключений геологов, выступивших инициаторами его создания. Осталось неизвестным, есть ли бизнес-план задуманных работ.

Геологоразведочных работ и репрезентативного подсчета запасов золота не проводилось на лицензионной площади вообще, а также не были определены объемы и масса золотовмещающих аллювиальных отложений.

Нами было выполнена серия обзорных маршрутов и проведено шлиховое опробование руслового аллювия реки Зеравшан и его составляющих рек Матчи, Фан-Дарья и Фан-Ягноб.

Эти реки являются типичными горными реками со всеми геоморфологическими особенностями горных долин. Это бурные глубоковрезанные в коренные пород потоки c многочисленными порогами и выходами на поверхность коренных пород.

Долины представляют собой узкие глубоковрезанные ущелья с многочисленными теснинами, крутыми бортами (нередко отвесными). Четкообразные расширения днищ долин сложены мелковалунным и галечно-песчаным материалом. Русловой и пойменный аллювий отличается грубым механическим составом (визуально валунистость превышает 50–60%). Золотовмещающие галечно-песчано-глинистые фракции аллювия, на наш взгляд, не превышают 10% от общей массы. Русловой и пойменный аллювий имеют фрагментарное распространение, а в долине р. Фан-Дарья его практически нет.

Наибольшие объемы аллювия сосредоточены на террасах. Их площадь местами превышает несколько квадратных километров. Мощности аллювия — до 10 м и более. На главной террасе высотою до 60–100 м, наиболее распространенной по площади, во всех долинах расположены кишлаки.

В целом, золотоносными являются русловые, пойменные и террасовые отложения р. Зеравшан и его основных притоков — рек Матчи, Фан-Дарья и Фан-Ягноб. Их золотоносность известна с древних времен и изучалась советскими геологами. Однако для промышленной отработки они признавались неперспективными.

Золотоносными являются русловые, пойменные и террасовые отложения р. Зеравшан и его основных притоков

Обширные террасовые поверхности — единственные пригодные для проживания здесь участки земли. Они практически полностью используются местным населением, заняты кишлаками и сельхозугодьями. В связи с острой нехваткой земли для проживания и возрастающей его численностью, организация добычи золота на террасах нереальна.

Пойма занимает небольшую часть долин и развита по длине долин фрагментарно. Содержание золота в пойменных отложениях неравномерно и также невелико. Объемы потенциально золотоносного аллювия пойменных отложений недостаточны для организации промышленной отработки. Разработка пойменного аллювия старательскими способами в принципе возможна, однако для этого требуется дополнительное изучение строения долины и ее золотоносности.

Русловые формы рельефа (побочни, косы, острова, отмели, прирусловые валы) и русловые (косовые) россыпи золота присутствуют почти на всем протяжении долин лицензионной площади. Они имеют различную ширину, местами превышающую десятки метров. Длина их максимум 300–400 м. Сложены они преимущественно валунно-галечным материалом с небольшим присутствием песчано-глинистого материала.

Эти формы рельефа развиты фрагментарно. Содержание золота в косовых россыпях очень неравномерно. В местах естественного обогащения оно может превышать несколько граммов на кубометр. Однако, объемы относительно богатого по содержанию аллювия мизерны.

Можно предположить, что прирусловые формы рельефа в основе сформировались во время прорыва завала. По данным местных жителей, долина углубилась на несколько метров (до 8– 10 м). Местами была размыта пойма, разрушены коренные берега.

Не исключено, что сброс большого количества воды и перемыв значительного объема аллювия после прорыва, способствовали обогащению золотом прируслового материала вблизи завала и разубоживанию ниже по течению. Возможно, имел место эффект «шлюза», при котором наиболее крупное золото в относительно больших количествах («золотая головка») отложилось на верхнем от завала отрезке реки (на протяженности до 1,5 км), а на нижний участок сносилось более мелкое, пластинчатое золото.

В целом в результате работ получены следующие выводы.

1. Аллювиальные террасовые, пойменные и русловые отложения долин рек лицензионной площади золотоносны.

2. Проанализированные нами имеющиеся геолого-геоморфологические материалы, данные по строению террасовых пойменных и русловых россыпей золота, а также выполненные нами полевые геолого-геоморфологические наблюдения показывают:

— Россыпное золото очень мелкое. Преобладают частицы размером 0,1 мм и менее. Более крупные частицы весьма редки и встречаются лишь на отдельных участках. Форма частиц золота чешуйчатая или пластинчатая. Эти факторы делают очень сложной технологию обогащения и извлечения золота, что требует дополнительных исследований по подбору соответствующего оборудования.

— Геологоразведочные работы и подсчет запасов золота и объемов золотовмещающих пород на лицензионной площади не проводились. По нашим (также экспертным) оценкам общие запасы здесь составляют несколько десятков килограммов.

— Предложенная геологами предприятия технология и подбор обогатительного золотоизвлекающего оборудования не отвечают горно-геологическим условиям района работ.

Говорить о промышленной отработке россыпей в долинах р. Зеравшан и ее притоков вряд ли возможно. Объемы пригодного для отработки аллювия невелики при низком содержании золота и весьма мелких размерах золотин (в среднем менее 0,1 мм). Это типичное косовое плавающее золото.

— Грубый механический состав аллювия с высокой валунистостью представляет в данных условиях сложную проблему для промышленной добычи золота.

— Необходимо учитывать также труднодоступность русловых форм рельефа на наиболее интересных для отработки участках. Доставить на эти участки экскаватор или промышленный промприбор весьма трудно. Прокладывать в этих целях временные дороги или перемещать технику по воде — дорого при незначительных запасах золота.

Грубый механический состав аллювия с высокой валунистостью представляет в данных условиях сложную проблему для промышленной добычи золота

3. Некоторый интерес могут представлять русловые формы рельефа, которые, вероятно, можно было отрабатывать старательским способом с использованием средств малой механизации. По предварительным оценкам, общие запасы золота в побочнях, косах и отмелях не превышают первые десятки килограммов.

— Возможный вариант — организация старательской артели в составе 6–8 или несколько больше человек, которая отрабатывала бы прирусловую россыпь с использованием небольшого мобильного промприбора (типа «Explorer-2») и подачей «песков» на него ручным способом.

— Одновременно целесообразно привлечение к работе промывальщиков-одиночек. Для этого им необходимо предоставить право добывать золото, обеспечить необходимым оборудованием и организовать скупку у них металла на взаимовыгодных условиях.

— Результаты работы бригады и 3–4 старателей-одиночек могут быть сопоставимы и суммироваться при расчетах общей добычи по предлагаемой нами схеме. С учетом этого можно предположить, что добыча 200–300 г золота в месяц или до 2,5–3 кг в сезон при совмещенной работе бригады и старателей-одиночек является вполне достижимой. Большие объемы добычи менее вероятны. Возможный доход доставит при нынешних ценах на золото до 45–50 тыс. долларов США.

— По словам владельцев лицензии, ежемесячные затраты на ГСМ, оплату специалистам и рабочим, налоги, транспорт и на другие расходы составят не более 2 тыс. долларов в месяц (20–25 тыс. долларов в год). Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что ежемесячная чистая прибыль может составить до 2,5–3 тыс. долларов в месяц или около 25–30 тыс. в сезон. Первоначальные инвестиции, включающие расходы на приобретение и доставку к месту работ мобильного промприбора, другого оборудования и экипировки, а также на развертывание и организацию работ могут превысить 45–50 тыс. долларов США. Таким образом, окупаемость инвестиций составит порядка 1,5–2 лет. ■

Источник: zolotodb.ru

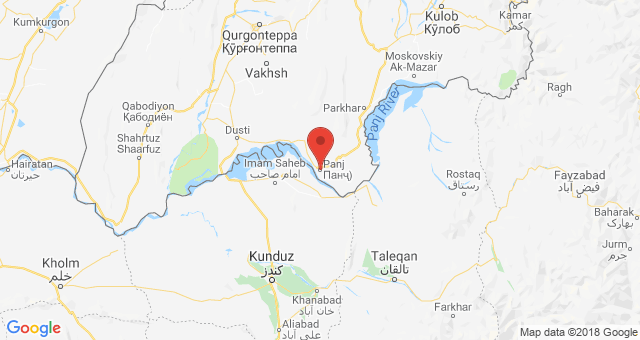

Река Пяндж, Таджикистан: описание, фото

Вдоль этой реки пролегает Великий Шелковый путь, а если через нее перейти, можно оказаться на территории Афганистана. На ее дне в песке можно найти мельчайшие крупинки чистого золота. Оно бесхозное, так как, во-первых, район этот является приграничным, в связи с чем возможны конфликты с афганской стороной, а во-вторых, нет у государства денег, чтобы заниматься добычей золота в промышленных масштабах.

Общие сведения

Это река Пяндж в Таджикистане, и в этом регионе сложилась удивительно парадоксальная ситуация: горы, можно сказать, напичканы драгоценностями (серебро, золото, сапфиры и рубины), но их не добывают.

Красивая и могучая река довольно переменчива. То она спокойная, то бурлящая. Даже трудно представить, что бурные воды красавицы вырвались из гор и на равнине соединились с тихим и спокойным течением реки Вахш. Далее она вливается в Амударью и, не достигнув моря, расходится по разным направлениям.

Прежде чем перейдем к более подробному описанию реки Пяндж (граница с Афганистаном), рассмотрим реку Амударью.

Немного о бассейне Амударьи

Амударья – самая водоносная река в Средней Азии. Ее протяженность составляет 1415 километров, а от истока Пянджа – 2540 км. Речной бассейн охватывает территории Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Площадь бассейна Амударьи равняется 465 000 кв. км, 255 100 кв. км из которых приходятся на горную местность.

Довольно четко выявляются границы бассейна в пределах области гор: на юге она проходит по хребту Гиндукуш, на севере – по Туркестанскому, Алайскому и по Нуратау, на востоке – по хребту Сарыкольскому. Большую площадь занимают снежники и ледники, определяющие характер питания самых крупных рек бассейна Амударьи. Это реки Пяндж, Амударья, Зеравшан, Вахш и др. А реки, расположенные в западной зоне бассейна, где находятся горные хребты с меньшими высотами, имеют снегово-ледниковое и частично снеговое питание (Кашкадарья, Кафирниган, Сурхандарья, Кызылсу).

География простирания реки Пяндж

Образуется река слиянием рек Вахандарья и Памир. Исток расположен на высоте примерно 2817 метров. Течет река Пяндж между Афганистаном, расположенным на левом берегу, и Таджикистаном (правый берег). Исключение составляет маленький участок в районе Хамадони Хатлонской области. В этом месте, в связи с изменением русла реки, часть таджикских земель оказалась на левом побережье.

Общая протяженность реки составляет 921 километр, площадь бассейна равна 114 тыс. кв. км, среднесуточный расход воды – около 1000 м³. Используется водоем для орошения.

По некоторому участку долины Пянджа проходит автомобильная дорога направления Душанбе – Хорог. У впадения в Пяндж Йорхдары стоит село Йорх.

Следует отметить, что в северо-восточной части Афганистана, у слияния Пянджа с рекой Кокча, археологами близ с. Шортугай было обнаружено древнее хараппское поселение, названное Шортугай А (возраст – примерно 2200 год до н. э.). Площадь стоянки – 2,5 га.

Притоки

Река Пяндж основное питание получает благодаря таянию снегов. Наименование Пяндж (пять рек) получила благодаря следующим рекам: Вахандарья, Памир, Бартанг, Гунт и Ванч.

Две первые, как отмечалось выше, сливаясь вместе, образуют Пяндж, а остальные три являются правыми притоками. Все они относятся к рекам снегового и ледникового питания, потому что их истоки находятся в районе мощных ледников. Большую часть своего пути эти водоемы текут по глубоким ущельям, для них характерны большие падения, порожистые русла, в связи с чем и стремительное бурное течение. К левым наиболее значимым притокам реки Пяндж можно отнести только реку Кокчу.

В заключение о рыбе

Многие рыбаки отмечают, что в озерах и прудах Таджикистана рыбы осталось немного из-за хищнического отношения к ней. Чтобы не сидеть на берегу часами с удочкой и не тратить время на ловлю, люди используют сети и электричество. Это приводит к гибели икринок и мелких рыб.

Рыба реки Пяндж и других пресных водоемов Таджикистана — маринка (по мнению рыбаков, очень хорошая рыба), царица пресноводных рек форель (редко), сазан, лещ, сом.

В Таджикистане не особо развито как вид туризма и отдыха рыболовство. Сейчас нет обществ рыболовов и охотников, как раньше. Они помогали начинающим советами и опытом, обеспечивали любителей рыбалки необходимым снаряжением, а также вели работу по ознакомлению с правилами и законами, регулирующими в республике рыболовство. На сегодня в этом плане нет развития.

Источник: fb.ru