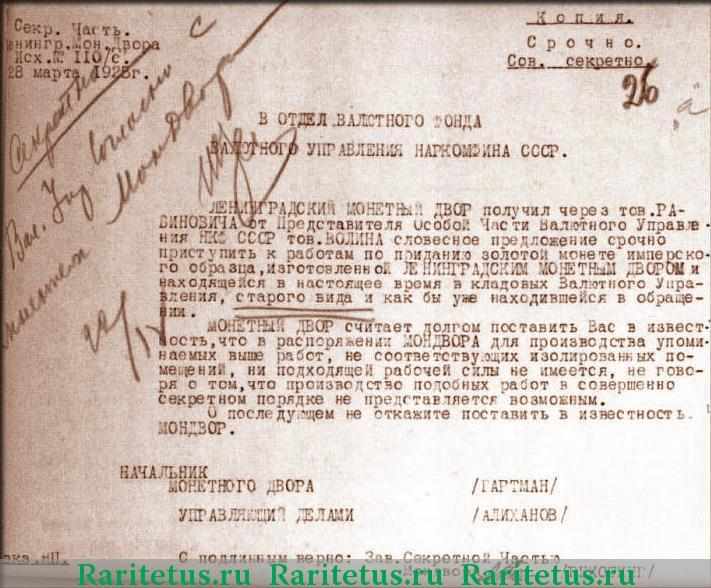

Рассказ о выпуске золотых имперских монет на Ленинградском монетном дворе — это всегда многослойная реальность, где один слой может противоречить другому, так как исследования базируются на отрывочных документах с грифом ‘Секретно’ и ‘Совершенно секретно’, ставших доступными лишь в девяностых годах прошлого столетия. Сомнений не вызывает лишь факт, что такая чеканка производилась. Но когда и в каких объёмах, здесь исследователи порой очень расходятся в выводах. Наш краткий обзор о царском золоте советской чеканки базируется на статье А.И Федорина и И.И. Рылова, так как в ней размещены показательные сравнительные иллюстрации, а также на материалах журнала ‘Петербургский Коллекционер’ №3 (59), но затронуты и другие материалы, размещённые в средствах массовой информации.

Возникновение вопроса

Если тиражи выпуска разменных монет Советского Союза и современной России остаются засекреченными, то количество монет того или иного года времён Российской Империи тайной не являются и доступны в соответствующих каталогах. Так число золотых десяток, датированных 1911 годом, равняется 50 011 экземпляров.

Почему есть золото в украинских монетах. 25 коп 1992г…

Нумизматический рынок был весьма удивлён, когда данные монеты стали появляться на торгах до неприличия часто, чем позволял столь скромный тираж. Логически следовало наличие дополнительного тиража, выпущенного в более позднее время, то есть новоделов. Под подозрением оказались и золотые других годов выпуска. Специалисты, знающие толк в деталях рисунка монетного поля и оформлении гурта, указали на наличие монет, которые отличались от каталожных образцов соответствующего года.

Такие экземпляры были выявлены не только среди червонцев, но и среди золотых пятёрок. Это подвигло интересующихся заняться исследованием, кто и когда отчеканил новоделы. И, главное, какие номиналы и года теперь будут на подозрении. Ведь множество солидных коллекционеров не признаёт новоделы настоящими монетами и отказывается включать такие экземпляры в свои экспозиции. Исследование выявило документы, которые возвращают нас в первые годы существования советского государства.

Причины дополнительного тиража

Ряд источников указывает, что история ‘советского царизма’ ведёт начало от запроса Начальника Валютного Управления Народного Комиссариата финансов Л.Н. Юровского от 9 ноября 1922 года, в котором требовалось обеспечить розыск штемпельного инструмента для чеканки золотой монеты пяти- и десятирублёвого достоинства старого образца. А 30 ноября того же года были озвучены планы чеканки весьма впечатляющего масштаба. В первый месяц на выпуск золотых монет выделялось двести пудов, во второй — уже четыреста, а в третий и последующие — по шестьсот пудов драгоценного металла.

Везде и всюду царская символика показательно уничтожалась. Зачем же было возвращаться к чеканке монет с портретом свергнутого царя? Основной причиной называют международную торговлю. Если от царских долгов советское правительство отказалось (их часть была выплачена только после развала СССР), то начавшиеся накапливаться текущие долги требовали немедленного погашения.

Золото из монет СССР! Невероятно!

Надо напомнить, что ведущие мировые державы не стали признавать страну рабочих и крестьян, как полноценное государство. И предложенные золотые червонцы с символикой РСФСР также не были признаны в качестве средства оплаты. С одной стороны, верится с трудом, так как золото хоть в виде монет, хоть в виде слитков, хоть в виде лома остаётся драгоценным металлом. С другой стороны, учитывая современные санкции, можно допустить, что и тогда развитые капиталистические страны могли использовать любой повод для политической порки. К червонцам с портретом императора претензии не высказывались, поэтому можно было схитрить и дочеканить необходимое количество для международных расчётов.

Золотые монеты (номинал 10 рублей)

Ряд исследований утверждает, что чеканку монетных знаков с профилем Николая Второго впервые опробовали уже в августе-сентябре 1923 года, ссылаясь на существование в Мюнцкабинете СПМД маточников для червонца 1911 года, датированных началом августа 1923 года. В пользу этой версии говорит и документ ЛМД, где приводится упоминание об изготовлении в течение отчётного периода (январь — октябрь 1923 года) чеканки золотой монеты старого образца.

Другие исследования отмечают, что спецзаказ на чеканку золотых имперских монет поступил на монетный двор осенью 1925 года. Работы начались в декабре и велись по усиленному режиму в три смены. Процесс чеканки завершился в марте 1926 года. Объём выпуска золотых червонцев составил 2 011 000 экземпляров.

А.И Федорин и И.И. Рылов в своём исследовании указывают характерные детали, позволяющие отделить монеты советского периода от выпущенных во время Империи. Коллекционеры должны обратить внимание на грубые полосы и риски при удалении с монетных кружков излишнего драгоценного металла (иначе это называется ‘юстировка’). Схожие юстировочные линии отмечены и на советских ‘сеятелях’ с датой ‘1923’. Признаки грубой вырубки заготовок и ненадлежащей рихтовки внутренней поверхности гуртильного кольца тоже должны насторожить тех, кто не приемлет в своей коллекции новоделы.

Отличия легко ловятся по гурту. А.И Федорин и И.И. Рылов приводят две сравнительные иллюстрации, которые показывают сколь непохожи друг на друга гурты ‘нормальных’ и ‘новодельных’ червонцев. На первой мы видим широкие и крупные инициалы минцмейстера ‘АГ’ на десятках советской чеканки. ‘Новодельная’ буква ‘Г’ даже заслужила среди нумизматов прозвище ‘виселица’.

На второй иллюстрации мы наблюдаем трансформацию буквы ‘Г’ в букву ‘Р’, чтобы подогнать надпись гуртильного кольца под дату монеты (несовпадение даты и инициалов того, кто занимал в этот период должность минцмейстера, мигом будет отмечено нумизматами, как отдельная разновидность монеты). Стоит обратить внимание и на шрифт буквы ‘З’, у которого закруглённые концы, тогда как на имперских монетах концы спрямлённые.

И, наконец, портреты на аверсах. На золотых монетах советской чеканки для аверса взят портрет с низким рельефом ‘Малая голова’ (вы можете встретить его слэнговые упоминания ‘Лампочка’ или ‘Итальянец’). Внешний кант у таких монет шире. Для примера эксперты приводят все три типа портретов золотых царских червонцев (1 — обычный. 2 — ‘Лампочка’.

3 — поздний).

А.И Федорин и И.И. Рылов составили следующий список новодельных десяток: 10 рублей 1898 года, АГ (Малая голова), 10 рублей 1898 года, АГ. (портрет образца 1900-1911 гг), 10 рублей 1899 года, АГ (Малая голова), 10 рублей 1899 года, АГ (портрет образца 1900-1911 гг), 10 рублей 1901 года, АР (Малая голова), 10 рублей 1902 года, АР (портрет образца 1900-1911 гг), 10 рублей 1904 года, АР (Малая голова), 10 рублей 1904 года, АГ (Малая голова). Экземпляры последней позиции встречаются весьма редко. ‘А где же упомянутые в начале обзора десятки 1911 года?’ — спросит внимательный читатель. Оказывается, исследования было посвящено характерным отличиям, поэтому монеты с незначительными мелкими штемпельными отличиями или вообще не имеющие существенных отличий в список не включены.

Золотые монеты (номинал 5 рублей)

В тот же период, с декабря 1925 года по март 1926 года, монетным двором был отчеканен миллион золотых пятёрок. Характерным экземпляром советской продукции А.И Федорин и И.И. Рылов считают пятирублёвку, датированную 1897 годом, с оригинальным портретом Николая Второго, имеющим слэнговое название ‘Большая голова’.

Он заметно отличается от портрета на монетах имперского периода размером, деталями рисунка, и шириной выступающего внешнего канта монеты. Исследовали высказывают предположение, что данный вариант штемпеля был изготовлен задолго до революции тем же А.Ф. Васютинским, но не нашёл в то время одобрения вышестоящего начальства.

И снова три типа портретов, которые мы можем встретить на аверсах золотых пятирублёвок (1 — обычный. 2 — ‘Большая голова’. 3 — поздний).

Список новодельных пятёрок, подготовленный А.И Федориным и И.И. Рыловым, выглядит так: 5 рублей 1897 года, АГ (Большая голова), 5 рублей 1898 года, АГ (Большая голова), 5 рублей 1899 года, ЭБ (Большая голова), 5 рублей 1899 года, ЭБ (портрет образца 1903-1911 гг), 5 рублей 1900 года, ФЗ (Большая голова), 5 рублей 1901 года, ФЗ (Большая голова). Экземпляры последней позиции так же встречаются очень редко. По тем же самым причинам (незначительные мелкие штемпельные отличия или отсутствие таковых) в списке отсутствует 5 рублей 1902 года.

Интересный факт, приведённый в ‘Петербургском Коллекционере’ гласит о потрясающе малой себестоимости изготовления монет царского образца. Если исключить стоимость самого золота, то затраты на изготовление монеты номиналом пять рублей составляли всего шесть копеек, а для десятирублёвки — на одну копейку больше.

Не менее интересны изыскания и по поводу того, откуда бралось золото для чеканки ‘царских’ монет. Ряд нумизматов (например, Глейзер) выдвинули предположение, что на переплавку пошла часть тиража ‘сеятелей’ 1923 года. Но появились документы Ленинградского Монетного двора, что для этой цели были использованы аффинажные золотые слитки, а также австрийская золотая монета и старая монета имперского периода. Последнее несколько противоречит высказанной версии, что чеканка осуществлялась исключительно для расчётов на международном рынке, ведь на австрийском золоте не было символов государства рабочих и крестьян. А превращать подлинную царскую монету в такую же царскую, но новодельную монету… Впрочем, у экспертов найдутся причины, объясняющие и такую странную операцию.

The End?

Уже более четверти века не существует Советского Союза, но вопросы изготовления царских червонцев не перестают волновать коллекционеров. Помимо ‘советской’ чеканки высказываются предположения, что золотые монеты с портретом Николая Второго могли выпускать и за рубежом, используя похищенные в смутные времена подлинные штемпели монетного двора.

Ведь цена золотой монеты всегда выше цены металла, из которого она изготовлена. Закончилось ли кино, или царские червонцы где-то штампуются и поныне, стабильно возникая на всевозможных Интернет-аукционах? Вот вопрос, достойный нумизмата-исследователя. Вполне вероятно, что когда-нибудь мы прочитаем материалы и о чеканке царского золота ХХI века.

Источник: cennye-monety.ru

Золотые монеты России

История отечественных золотых монет охватывает уже целое тысячелетие. За прошедшие года, невзирая на перерывы в чеканке расчётных знаков из золота, событий и фактов наберётся на целую энциклопедию.

Златники Древней Руси

Златник Владимира

Современные источники датируют появление отечественных золотых монет концом десятого века. Киевскую Русь на тот момент возглавлял князь Владимир Святой. Аверс отдан изображению правителя с символом верховной власти – трезубцем. На другой стороне располагался лик Иисуса Христа с Евангелием в руке, что символизирует пришествие на земли Киевской Руси христианства.

Именовалась такая монета «златник». Считается, что выпуск златников продолжался всего год или два, хотя хождение их продолжалось также при княжении Святополка Первого и Ярослава Первого Владимировича. За основу взяты византийские мотивы (образцом для златника стал солид Василия II и Константина VIII). Пока известно одиннадцать златников Владимира.

Возрождение русского золота

В период монголо-татарского ига на территории Руси чеканка монет из золота не осуществлялась. Однако с запада в обращение начали проникать венгерские дукаты. Удобное иноземное средство расчёта стали перечеканивать для собственных нужд. Такие золотые монеты именовали «угорские» или «угорки» (от немецкого «Ungarn» — «Венгрия»).

Новые монеты сохранили прежний вес (3,47 грамма) и прежнюю пробу (986-я). Оформление золотых разнилось при каждом владыке. Святой Владислав присутствовал на монетах Ивана Третьего. При Василии Третьем Ивановиче стороны монеты заняты привычными нам символами: российский двуглавый орёл и конный воин. А Иван Грозный чеканил орлов на обеих сторонах.

Взятый за образец английский нобель послужил рождению «Корабельника». Единственный известный экземпляр представлен в Эрмитаже. Кроме изображения корабля на нём можно увидеть имена Ивана III Васильевича и его сына Ивана Ивановича, что помогло историкам определить период появления этой монеты (между 1471 и 1490 годами).

Как и «Корабельник», угорский червонец Бориса Годунова считается наградной монетой. Данный червонец интересен тем, что написание длинного царского титула не уместилось на одной стороне, и резчик продолжил его на обороте. Экзотический «Португал» вмещал в себя десятку венгерских дукатов. Монету отчеканили в период правления Лжедимитрия.

Корабельник

Допетровские времена

Вынужденную денежную реформу провёл Василий Шуйский. Расплатившись с шведскими наёмниками серебром, царь обнаружил, что драгоценного металла не осталось даже для чеканки денег. Пришлось вместо серебра даже для монет мелкого достоинства использовать иной благородный металл. Так возникает «золотая чешуя» — «новгородки» (копейки) и «московки» (денги), выполненные из золота.

Выпуск этих номиналов продолжился и при Романовых, однако данные монеты снова обрели статус наградных. Однако появляются червонцы, получервонцы и четвертьчервонцы. В качестве примера можно привести наградные монеты за крымские походы, на которых изображён трон с двумя сиденьями — двоецарствие Ивана Пятого и Петра Первого. К сожалению, наградной статус приводил к тому, что в монете часто пробивали отверстие, чтобы продеть шнурок и носить на шее.

Золотые монеты русских императоров

Пётр Первый провёл важнейшие денежные реформы, избавляясь от серебряной «чешуи» и запустив в оборот увесистые медные деньги. Относительно золота отметим выпуск в 1701 году червонцев и двойных червонцев. В 1717 году золотые монеты не чеканятся, а после именование «червонец» заменяется на «ДВА РУБЛИ». Вместо двуглавого орла на реверсе появляется святой апостол Андрей Первозванный, несущий крест. Под тем же видом, но уже с другими портретами золотые монеты чеканятся при Екатерине Первой и Петре Втором.

«Делать российские червонные пробою и весом против голландских по два рубля двадцать копеек», — повелела Анна Иоановна. Однако за её одиннадцатилетний период правления червонцев отчеканено чуть менее семидесяти тысяч. Монеты характерны гладким гуртом.

Два типа червонцев и двойных червонцев Елизаветы группируются по оформлению реверса орёл либо Андрей Первозванный и по изображению императрицы. В 1755 году возвращается наименование в рублях, и появляются золотые монеты пятирублёвого и десятирублёвого достоинства. Двойной империал (20 рублей) так и остался в ряду пробных монет. Отдельно стоит группа монет «Для дворцового обихода», включающая даже полтину из золота. Кратковременное правление Петра Третьего картину золотой чеканки не изменило.

Аверс золотого рубля

Реверс золотого рубля

Деньги для дворцового обихода получают второе рождение при Екатерине Второй. Золото для оборота (империалы и полуимпериалы) можно разнести по двум временным интервалам. разделены по двум основным периодам. В первом (1762 – 1776 годы) на портрете присутствует или отсутствует шарф. Во втором (1777 – 1796 годы) отличия ищутся по длине шеи Екатерины.

Павел Первый подходит к чеканке золотых с планами реформатора, увеличив их веса и подняв пробу металла. Но Александр Первый сразу возвращает прежнюю монетную пробу. Массовая чеканка золотых монет прекращается в 1806 году. Золотые пятирублёвки снова чеканятся с 1817 года. Среди нумизматов этот тип монет получает название «масонский орёл с опущенными крыльями».

Юбилейные представители среди золота появляются при Николае Первом. Сначала производится выпуск пятёрки «Из россыпей Колыванских», а через несколько лет и десятки «В память 10-летия коронации». Во время правления Александра Второго золото представлено пятирублёвым (полуимпериал) и трёхрублёвым (червонец) номиналами. Золотых 25 рублей 1876 года знаменуют тридцатилетие Великого Князя Владимира Александровича.

царское золото

Эпоха перемен происходит при Александре Третьем. До 1886 года монеты чеканятся по установившимся традициям. Но с 1886 года с золотыми происходят удивительные трансформации. Проба металла понижается до 900-й. Диаметр уменьшается, но возрастает толщина. На аверс возвращается портрет императора.

Новый стандарт вводит российское золото в ряд монет, которыми производятся международные расчёты. Реформа Николая Второго начинается с расширения линейки золотых монет до четырёх номиналов. Впрочем, очень быстро монетный ряд сужается до пяти и десяти рублей. Вступление России в мировую войну обусловило не только прекращение чеканки золотых монет, но и быстрое их вымывание из оборота.

Советское золото в инвестиционных и коллекционных монетах

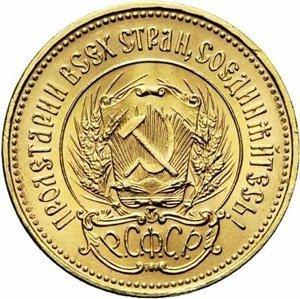

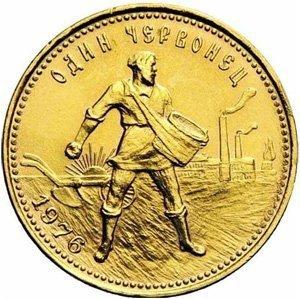

Аверс советского червонца

Реверс советского червонца

Советский червонец воплощается в 1923 году. Правительство рассчитывало покупку необходимого продовольствия и оборудования на это золото, но данные монеты на международной арене принимать отказались. Существуют версии, что большую часть тиража переплавили и заново отчеканили монеты, но прежними «царскими» штемпелями.

Новое появление червонцев произошло в рамках подготовки Олимпиады-80. Для советских людей данные денежные знаки оставались недоступными, но был расчёт на то, что червонцы быстро раскупят богатые западные туристы. Тем не менее, выпуск продолжается до 1982 года. Из этих монет статус «редкая» имеет червонец 1981 года, выпущенный на Ленинградском монетном дворе. Символика московской олимпиады запечатлена и на коллекционных монетах сторублёвого достоинства.

Набор олимпийского золота

В последние годы существования Советского Союза неожиданно расцветает выпуск коллекционных монет из драгоценных металлов. Золото не остаётся в стороне, воплотившись в монетах пятидесятирублёвого достоинства. Монеты выпускаются по разным технологиям. Например, Ленинградский монетный двор в 1991 году отчеканил две вроде бы одинаковые монеты из серии «Русский балет». Но монета обычного качества чеканки имеет 585-ю пробу, а «PROOF»-экземпляры состоят практически из чистого золота.

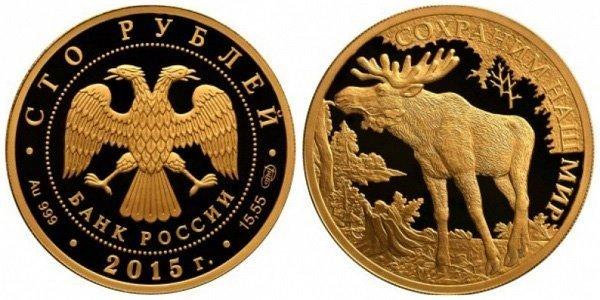

Золотые монеты современной России

Суверенная Россия лишь модифицировала аверс, убрав оттуда герб СССР и заменив его эмблемой Банка России. Продолжается серия «Русский балет». Запускаются новые серии, из которых набираются представительные экспозиции «Вклад России в сокровищницу мировой культуры» и «Сохраним наш мир». Важные даты отечественного и мирового значения находят воплощение в золотых одиночных монетах различного достоинства и веса.

серия «Знаки Зодиака»

Много позиций каталога занимают выпуски «Знаки Зодиака». Так как они выпущены не в качестве «PROOF», то специалисты спорят, можно ли их называть инвестиционными. Однако по-настоящему инвестиционные монеты Банк России чеканит лишь с 2006 года, положив начало серии «Георгий Победоносец». Её удачно дополняет троица олимпийских талисманов на оригинальных монетах прямоугольной формы. Не так давно собрание инвестиционок дополнила привычно круглая золотая монета с символикой Чемпиона мира по футболу.

Аверс пятикилограммовой монеты

Реверс пятикилограммовой монеты

Монеты из золота входят и в число самых дорогих монет России. Почти восемь миллионов отдали на аукционе за монету 25 000 рублей «200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года». Итоговую сумму в пять с половиной миллионов набрала пара «Прометей» и «Мацеста» из серии «Сочи-2014». Здесь на цену, прежде всего, влияет масса драгоценного металла.

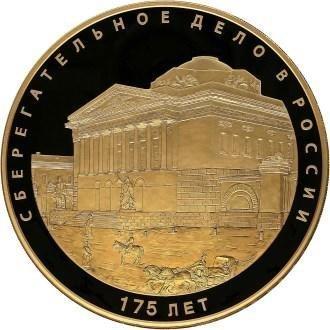

Банком России крайне малыми тиражами выпускаются монеты в несколько килограмм. 50 000 рублей «175-летие сберегательного дела в России» только по биржевым котировкам на октябрь 2017 года вытягивает чуть ли не на двенадцать миллионов. Однако такие монеты на аукционах практически не появляются. Анонсировался выпуск монеты в сто пятьдесят килограмм золота к полуторавековому юбилею Центробанка, но пока столь весомый предмет остаётся лишь в планах.

серия «Сохраним наш мир»

Но даже без монет-гигантов коллекционные выпуски из золота поражают разнообразием и высоким художественным исполнением. Хочется надеяться, что с каждым годом каталог золотых монет России будет лишь расширяться и сумеет преподнести нам ещё немало сюрпризов и неожиданностей. Источник: monetnik.ru

Источник: southklad.ru

Золотые Николаевские монеты.

Царские червонцы самые подделываемые в мире. «Итальянец» — это новодел Совдепии 1920-ых годов, монетовидный слиток золота РСФСР, имитирующий монету в 10 рублей Николая II предназначенный для оплаты товаров на западе и внешней торговли с зарубежными странами, т.к. советские червонцы не брали по идеологическим причинам.

Владимир Рзаев в своей книге «Загадки российской нумизматики» так описывает «итальянцев»:

характерные отличия:

-гуртовая надпись со знаком минцмейстера АГ имеет особое начертание буквы «Г»-обычная короткая правая мачта удлинена и буква немного похожа на «П»

— большая масса, значительно выше нормы вплоть до 8,650 гр, в то время как масса обычных червонцев 6,585-6,595гр

— 10 руб- «итальянцы» известны с датировкой 1898, 1899, 1901 и 1904

Штамп оригинальной монеты 1898 г. Обратите внимание на плохой прочекань скипетра, на всех оригинальных монетах 1898 г. скипетр плохо прочеканен

«Итальянец» 1898 г. там реверс аж с 1900 г.

Отличие оригинала от подделки, это то что печатающий монетный станок при Николае вводил/печатал год в ребре монеты (скажем 1898 г) с большим усилением на единицу, чем на другие цифры года. т.е. получалось во всех оригиналах единица вбито глубже, чем другие цифры. поэтому, когда проверяете монету с лупой профессиональные нумизматы и зергары смотрят именно на это отличие.

Оригиналы 1899 г. Там также плохой прочекань скипетра

«Итальянец» 1899 г. с таким-же реверсом 1900 г.

Это говорит о том, что оригиналы реверса и аверса 1898-1899 г.г. к 1920-ым годам уже были стерты или утрачены и большевики штамповали монеты этого года новорезанными штампами реверса, так как таких «орлов» в 1898-1899 г.г. на монетах не было. Штамп не наборный и если под орлом стоит другой год, значит штамп вырезан заново или на штампах 1900-ых годов на реверсе заново напаяны другие цифры года, а старые спилены. Только зачем это могло быть сделано, может исходя из того, что в 1899 г. был самый огромный выпуск 10-ти рублевиков 27.000.000 и большевики рассчитывали, что за границей не задумаются над тем откуда у Советов столько золотых червонцев (вновь наштампованных), представьте если бы большевики стали в таких кол-вах штамповать 10-ки к примеру 1909 и 1910 г.г., за границей сразу бы догадались, что это не царские деньги, а подделки.

И еще если посмотреть на оригинальных орлов и на «итальянцев», то если провести линию от направления среднего пера хвоста орла четко вниз, то на оригинальных монетах эта линия пройдет правее половины буквы «Е», а на «Итальянцах» эта линия проходит четко посередине буквы «Е».

Основные портретов на десятках Николая II:

1. Портрет 1898 г.

2. Портрет 1899 г.

3. Портрет 1900 г.

4. Портрет советского чекана («итальянец»)

«Итальянец» 1901 г. Реверс один в один как на «Итальянцах» 1898 и 1899 г.г. На «Итальянце» последняя цифра «1» в числе «1901» почти касается цифры «0». На оригинале расстояние равное между всеми цифрами. Расстояние между «Й» и цифрой «1» в оригинале меньше, чем на «Итальянце». голова меньшего размера, потрет уплощенный. На гурте в инициалах минцмейстера «АГ» у буквы «Г» гаста справа длинная, доходит чуть ли не до середины.

Оригинал 1901 г.

Советские новоделы штамповались любыми штемпелями, которые были под рукой, без разбора года, соответствия аверса и реверса и гурта. Но профиль «Итальянец», что это все таки тогда — ново резанный профиль? (в чем я сомневаюсь, большевикам было не до нарезания нового штемпеля) да и реверсы (штамповка цифр года) «Итальянцев» на примере 1901 г. (который я привел выше) не соответствует оригиналу. Хотя в штамповке орла я не заметил даже малейших отличий, даже разделив орла на 47 векторов, совпадение по всем линиям просто идеальное.

«Итальянец» 1904 г

Оригинал 1904 г.

Проводим две параллельные линии по линии штампа цифры «1» (в числе года) к канту монеты и видим, что линии на той и другой монете не совпадают с рисунком у бортика, значит у «Итальянца» не только профиль другой, но и Орел поддельный

Биткин пишет : «Советское правительство с декабря 1925 по март 1926 года отчеканило 2 011 000 штук 10-ти рублёвых монет и 1 000 000 штук 5-ти рублёвых монет царского образца. (Предположительно, штемпелями 1911 года)».

Так, что он предполагает, что 1911 год чеканился, причём оригинальным штемпелем.

Вполне возможно, ведь по документам в 1911 г отчеканено всего 50 011 монет, но эти монеты особенной редкостью не отличаются, в то же время в 1910 г отчеканено 100 018 штук, но эти монеты имеют индекс редкости R и стоят дороже 1911.

Вполне вероятно, что часть этого огромного ( 2 011 000 шт) тиража новодельных монет

чеканилась оригинальным штемпелем 1911года. Когда же он вышел из строя, был изготовлен новый штемпель (итальянец) и оставшаяся часть тиража была разбита по разным годам.

На гурте десяток 1911 года советского изготовления можно обнаружить следы вырубки из полосы. И никто из этого секрета не делает. На истинно-царских этих следов нет.

Небольшой секрет по опознанию новодела отчеканенного оригинальным штемпелем. Реверс 10 рублей 1911 г., левая шея и голова орла плохо прочеканена — это износ штемпеля. Главная корона на выпуклых частях как будто со следами хождения, но монета ведь UNC, думаете парадокс — нет это тот-же банальный износ штемпеля. Такая -же история с гербами на крыльях. все мелкие детали после многократного использования, быстрее всего истираются и «разбиваются» и то, что многие «спецы» называют «засорением» штемпеля, на самом деле — это износ.

1911 год — последний год чеканки российского золота — тоже задал коллекционерам немало загадок. Монет этого года чеканки встречается много, а тираж в документах указан небольшой. В результате российские коллекционеры не платят за последний золотой червонец царской России — символ уходящего века — больше, чем стоит золото этой монеты.

Штемпеля десятки 1911 года — и лицевая, и оборотная стороны, — однозначно были вывезены с монетного двора. Но вот кем и куда?

Вариант первый — десятки чеканил Колчак, к которому и попали подлинные штемпеля.

Вариант второй — штемпеля оказались в руках советского правительства, и именно оно в 1925—1927 годах начеканило 2 миллиона золотых десяток для внешней торговли, ибо царским деньгам веры было много больше, чем новым, советским.

Версия третья — штемпеля были либо вывезены за границу, либо были вырезаны новые, и чеканились десятки в двадцатые годы. Но это был уже не новодел, а фальшивки. Однако в любом случае золото в монетах царской России стоит дороже, чем золото в слитках, и продавать его более выгодно.

Самое удивительное в этой истории, что штемпелями 1911 года до сих пор кто-то пользуется, и монеты чеканят по сей день. Кто — неизвестно.

Вес и чистота пробы соблюдаются контрабандистами очень точно и монеты выходят хорошего качества.

Поставь монетку ребром на ровную поверхность, если не падает, то на 66% настоящая.

Гуртовая надпись не зависит от положения аверса — реверса на любых монетах.

Литую копию можно отличить внешне по штемпельному полю и небольшому отклонению по весу. При этом все эти копии делались из золота

Если Ваш червонец хорошо держит вес : 8.6 г +- 0.05 и размеры, то он подлинный.»

Существует неписаное правило: «знакомство с монетой начинай с гурта» Имеется в виду проверка, не столкнулись ли мы с так называемым «гальвано», т. е. с двумя половинками монеты, выполненными гальванопластическим путем, затем соединенными вместе и заполненными свинцом. Если это так, то под лупой можно заметить место стыка половинок по всей окружности гурта. «Гальвано» обычно медные, но они могут быть посеребрены или позолочены.

Если на гурте монеты обнаруживается след литника или же следы обработки каким-либо инструментом, то необходимо проверить, не имеем ли мы дело с подделкой, выполненной способом литья. В этом случае монетное поле представляет собою не идеально гладкую, как при чекане, а более или менее шероховатую поверхность. Иногда она заглажена, но шероховатость все же остается в промежутках между буквами, цифрами или иными мелкими деталями изображения. Основания букв или цифр (если смотреть в профиль) не образуют прямого угла, как при чекане, а плавно, как бы по кривой, переходят в поле монеты. Детали литых подделок иногда подправляются штихелем, и это не должно ускользнуть от внимания.

Большинство нумизматов считают наиболее важным обратить внимание на следующие показатели для определения подлинности монет:

1. Цвет металла и патины необходимо сравнить с другими подобными монетами.

2. Надо рассмотреть цвет стертых и поврежденных мест (у поддельной монеты может проглядывать инородный металл).

3. Необходимо присмотреться к характеру блеска металла: излишний блеск (это может быть как признаком недавнего изготовления, так и применения полировки); заметная невооруженным глазом матовость металла (например, позолоты поддельных золотых монет); жирный блеск (в том случае, если подделка амальгамирована, или при наличии в сплаве монеты значительного количества цинка).

4. Внешний вид чеканки; чеканка (четкость чеканки), литье.

5. Если монета литая или имеет литой монетный кружок, следует обратить внимание на сглаженные очертания, тупой гурт, зернистую поверхность (признак значительной примеси неблагородных металлов), на остатки пузырьков, образовавшихся при литье, которые мастер-изготовитель поддельных монет пытается заполировать.

6. Величину и толщину монеты-приобретения необходимо сравнить с величиной и толщиной подлинных монет того-же типа.

7. Рассмотреть наличие гравировки.

8. Обратить внимание на надписи на монетах (четкость при чеканке и смягченные очертания при литье), на начертания букв и цифр.

9. Вес новой монеты должен быть близок к весу подлинных монет этого типа.

10. Удельный вес должен быть равен удельному весу однородного металла.

11. Звон монет золотых и серебряных при падении на каменную плиту должен быть ясным и мелодичным (не всегда помогает точно определить подлинность монет).

- Аполлон Грасгоф (1883-1899 г.г.) – А. Г.

- Феликс Залемн (1899-1901 г.г.) – Ф. З.

- Александр Редько (1901-1905 г.г.) – А. Р.

- Эликум Бабаянц (1899, 1906-1913г.г.) – Э. Б.

- Виктор Смирнов (1912-1917 г.г.) – В. С.

| Рубрики: | Монеты |

Источник: www.liveinternet.ru