Вовлечение в последние годы в промышленную эксплуатацию россыпных месторождений с мелким (менее 0,25 мм) и тонким (менее 0,1 мм) золотом (МТЗ) и техногенных россыпей требует использования эффективных технологий извлечения МТЗ как при отработке месторождений, так и на стадии геологоразведочных работ.

Технологии, применяемые для обработки геологических проб, должны способствовать получению объективной информации об изучаемом сырье, содержании и технологических свойствах золота. Это позволяет обосновать выбор технологии его извлечения. При этом необходимо, чтобы технические средства, предназначенные для обработки геологоразведочных проб, обеспечивали качественную дезинтеграцию и высокую степень сокращения массы обрабатываемой пробы, достаточно полное извлечение мелкого золота, возможность быстрой и качественной очистки аппаратуры после обработки каждой пробы.

В настоящее время известно немало установок, применяемых в отечественной практике для обработки геологоразведочных проб, отличающихся способами их подготовки и обогащения. Для обогащения малообъемных легкопромывистых геологических проб до сих пор используются лотки (ковши), где дезинтеграция, классификация и обогащение материала осуществляются вручную в одну стадию, при этом уровень извлечения золота зависит практически только от квалификации рабочего-промывальщика.

ЗОЛОТО ИЗ ПЕСЧАНОГО КАРЬЕРА

Обогатительные установки «Проба-2М», ПОУ-4М, УОЗМ-11, УОРЗ, ПОУ4-2М, ПОУ4-ЗМ, ПОУ-10 используются для обработки средне- и труднопромывистых геологических проб. Принцип их действия заключается в механической дезинтеграции и классификации материала (дисковый импеллер, грохот-дезинтегратор) в водной среде с последующим обогащением его в вибрационном и центробежном полях (центробежно-вибрационные сепараторы, центробежные концентраторы) и доводкой гравиоконцентрата (лоток). Основными недостатками этих установок являются значительная металло- и энергоемкость, большие потери мелкого золота при обогащении глинистых песков.

В институте «Иргиредмет» разработана и изготовлена установка для механизированной обработки геологоразведочных проб (УОМП) производительностью до 500 кг/ч с использованием различного обогатительного оборудования. В качестве основной подготовки материала к обогащению авторами принята предварительная его классификация с получением песковой и илисто-глинистой фракций, которые затем раздельно обогащаются на соответствующем оборудовании. Установка позволяет как в полевых, так и в стационарных условиях быстро и качественно обрабатывать геологоразведочные пробы ударно-канатного, колонкового и других способов бурения, а также среднеобъемные пробы из борозд траншей, шурфов и копушей с высоким извлечением МТЗ.

В комплект установки входят грохот-дезинтегратор, приемный бункер объемом 120 л, установленный под грохотом-дезинтегратором, песковый насос производительностью 12,5 м куб./ч, короткоконусный гидроциклон диаметром 120мм (ККГЦ) и короткоконусный гидроциклон диаметром 100 мм (УККГЦ) усовершенствованной конструкции с ламинатором и набором насадок разных диаметров, обогатительный аппарат

Золото в песках карьера? Ищем под микроскопом

Установка монтируется на площадке-санях или в спецвагончике и дополнительно комплектуется баком для технологической воды и емкостью для сбора-слива гидроциклона, водяным насосом типа «Гном-10/10», плоским грохотом, а также Песковыми и водяными магистралями с системой вентилей.

Первичная дезинтеграция и классификация песков объемом 20-30 л по классу 3 мм проводится в малогабаритном барабанном грохоте-дезинтеграторе, который вращается с частотой 55 об/мин в водной среде приемного бункера, что обеспечивает быструю и полную дезинтеграцию материала. Дополнительно для повышения эффективности дезинтеграции глинистых песков осуществляется циркуляция подрешетной фракции через барабанный грохот с помощью пескового насоса. Время дезинтеграции зависит от промывистости песков и составляет от 3 мин (для легкопромывистых) до 10 мин (для труднопромывистых). Надрешетная фракция с помощью специального устройства легко и быстро выводится из барабанного грохота. Для визуального просмотра надрешетной фракции на наличие свободных крупных золотин используется плоский грохот с перфорацией 8, 6 и 3 мм.

Подрешетный продукт бочки-грохота крупностью менее 3 мм собирается в приемном бункере и Песковым насосом подается на короткоконусный гидроциклон, слив которого за счет остаточного напора подается на контрольное обогащение в короткоконусный гидроциклон усовершенствованной конструкции с ламинатором. Применение последовательно двух гидроциклонов обеспечивает максимальное извлечение МТЗ в гравиоконцентрат и полную очистку жидкой фазы пульпы от твердых примесей, что позволяет использовать ее повторно в технологическом цикле. Песковая фракция гидроциклонов самотеком поступает на обогатительный аппарат. В качестве обогатительных аппаратов авторами были испытаны винтовой сепаратор, концентрационный стол 30-КЦ, центробежные концентраторы «Итомак» и «Нельсон».

Эффективность обогащения оценивалась по уровню извлечения свободного (самородного), амальгамируемого золота, в том числе его мелких и тонких классов, в гравитационный концентрат и хвостовые продукты аппаратов путем их технологических опробований, по степени сокращения массы материала и степени концентрации золота. Концентраты, получаемые при обогащении на вышеуказанных аппаратах, анализировались в полном объеме, а хвосты в зависимости от их количества отбирались на анализ в полном объеме или ручным пробоотборником отсечками через равные промежутки времени с одинаковой продолжительностью в течение всего времени работы аппаратов. Содержание свободного золота в продуктах определялось амальгамацией по методу Шервуда, а химически чистого (х.ч.) — методом коллекторной плавки или атомно-абсорбционным в зависимости от его массы.

Сравнительный анализ технологических показателей обогащения песковой фракции гидроциклонов при обработке на УОМП геологоразведочных проб с медианной крупностью золота 0,4 мм показывает, что наиболее рационально для обогащения песковой фракции гидроциклонов использование концентрационного стола, который при оптимальных технологических режимах обеспечивает извлечение золота на уровне 96-98% и при этом позволяет вести визуальный контроль за процессом обогащения, требует небольшого расхода технологической воды и менее чувствителен к качеству воды, прост в обслуживании и регулировании режимов работы. При уменьшении медианной крупности золота в обрабатываемых песках, для обогащения песков гидроциклона вместо концентрационного стола рекомендуется использовать центробежные концентраторы («Итомак» и др.).

УОМП, моделируя развитую технологию извлечения мелкого золота, дает возможность получать реальные технологические показатели обогащения песков на стадии геологоразведочных работ с полной дезинтеграцией труднопромывистых песков и максимальным извлечением всех классов крупности, включая МТЗ. Извлечение золота на установке (без учета его потерь с хвостами обогатительного аппарата) составляет: крупностью 0,25-0,1 мм — около 98%, менее 0,1 мм- около 90%.

Установка, по мнению авторов, может использоваться также для обработки проб хвостовых продуктов обогащения песков на драгах и промприборах и для переработки хвостов ШОУ и ШОФ.

Применение данной установки для обработки проб песков с мелким золотом позволяет выявить дополнительные запасы золота на месторождении за счет более полного извлечения МТЗ и разработать технологию обогащения, соответствующую вещественному составу песков и ситовой характеристике золота.

Источник: oborudka.ru

Перспективы получения золота из ПГС на действующих горно-обогатительных комбинатах России

Добыча песчано-гравийных смесей может быть значительно эффективнее при попутном выделении из них полезных минералов, в том числе и золота — золотоносность установлена во многих карьерах ПГС европейской части России.

Описание золота и распределение его по классам крупности приведено ниже на примере единичной пробы из продуктов передела Хметьевского комбината ПГС (рис. 2, табл.).

Фракция золота, мм

Кол-во знаков, шт.

Тусклое (из-за примазок и пленок оксидов железа), желтое. По морфологии лепешковидное, комковатое, на поверхности видны следы переноса — царапины, выбоины, иногда края загнуты. Хорошо окатано.

Ярко-желтое, иногда тусклое (из-за примазок и пленок оксидов железа); поверхность более крупных зерен с царапинами. Много зерен в виде кристаллов со сглаженными ребрами.

Много зерен в виде кристаллов со сглаженными ребрами.

Россыпное золото моренных отложений Клинско-Дмитриевской гряды не может служить предметом основной добычи из-за малых параметров отдельных золотоносных струй и небольших содержаний. Хотя имеются сведения, что до первой мировой войны в этих местах интенсивно работали старательские артели, в том числе две в районе подмосковной станции Икша.

Промышленный интерес для попутной добычи золота представляют предприятия с мокрым циклом обогащения производительностью выше 100 м 3 /ч при минимальном содержании золота 30 мг/м 3 в песчаной фракции. На территории только европейской части России известны десятки подобных действующих объектов.

На некоторых из них (Михайловском, Вяземском и Храмцовском ГОКах) в 1990-х годах проводились опытные работы по извлечению свободного золота. Основной вывод по результатам этих работ — технически возможно наладить получение из текущих песчаных хвостов на конкретных ГОКах от 20 до 100 килограммов золота в год при себестоимости 1 грамма 4–5 долл. США. Однако до настоящего времени проекты по попутному извлечению золота из текущих песчаных хвостов ГОКов не воплощены в жизнь.

Основную сложность в реализации данных проектов представляют не технические проблемы, а законодательные препоны. Именно по этим причинам провалились все эксперименты по извлечению золота из ПГС в 1990-е годы. Препятствием для получения золота является, в частности, отсутствие данных по его запасам в месторождениях ПГС — при разведке анализы на золото не проводились. Значительные трудности представляет получение разрешения на работу с золотом. Директор Храмцовского ГОКа после установки оборудования для извлечения золота в 1996 году констатировал: «За два месяца на ГОКе было более десятка различных комиссий, гораздо менее хлопотно было бы отгрузить пару дополнительных составов щебенки».

Уникальные посетители статьи: 11139, комментариев: 11

Комментарии, отзывы, предложения

durovsan, 15.08.15 22:57:35 — Сорокин А.Б

На р. Истре мыли знаки на практике во МГРИ.

GenКарбонатиты и кимберлиты», стр.424. НИА-Природа. Москва, 2005). И в статье уже указаны недоизученные минералы-индикаторы алмазов — обильные гранаты, ильменит.

А знают ли авторы, что несут в себе остальные минералы -магнетит, ставролит, эпидот, амфиболы, пироксены, турмалин, шпинель и пирит? Не знают. Вот уж получится у них интересная статья о ПГС, когда они проанализируют не менее трех проб серого шлиха на 30-60 элементов отмытого из валовой пробы! Рекомендую.

Георги, 16.08.15 05:48:11 — Gen. когда сегодня добыча грамма рудного золота обходится в 700 — 1100 долл/гр.»

Савиных М.И., 17.08.15 09:59:27 — авторам

Боюсь, что очередь за добычей золота из ПГС дойдет, когда научатся синтезировать этот химический элемент.

СНС, 17.08.15 13:42:12 — Савиных М.И., 17 августа

Наверное, вы правы. У МПР и депутатов совсем другие заботы.

В 2009 году похожую статью о потерях золота в ПГС написал Ю.Е.Кацман — ген.директор ОАО «НТЦ «Алмаззолотопрогресс», проф., канд.техн.наук, эксперт России по недропользованию. Статья называется: О необходимости внесения изменений и дополнений в статью 29 Федерального закона «О недрах» и некоторые подзаконные акты.

В статье, в частности, написано: Совершенно правильная и обоснованная на первый взгляд формулировка двух начальных абзацев ст. 29 Федерального закона «О недрах» в некоторых случаях становится препятствием для рационального и комплексного использования недр. Поясним это на конкретных примерах.

(Текст статьи 29 следующий: «В целях создания условий для рационального комплексного использования недр, определения платы за пользование недрами, границ участков недр, предоставляемых в пользование, запасы полезных ископаемых разведанных месторождений подлежат государственной экспертизе. Предоставление недр в пользование для добычи полезных ископаемых разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов».)

Полный текст статьи Ю.Е.Кацмана:

Владимир, 17.08.15 13:45:09 — Савиных М.И.

Почему вы так думаете.

Савиных М.И., 17.08.15 14:22:47 — владимиру

По данным ЦНИГРИ, толковал мне в 68 году директор одного мартайгинского прииска, в отвал уходит до 80%

золота. Такие же цифры слыхал в Енисейзолоте, на Ленских приисках, где вечная мерзлота. Последняя, разложившись на поверхности (вываленная и драгами и экскаваторами на поверхность) вообще давала золота больше первоначального. Косовое золото добывают до сих пор драгами на Каме.

Эта статья, на мой взгляд, отражает только неослабевающий интерес к россыпному золоту, к его добыче То есть, процесс идет. И прогресс будет, несомненно! С развитием производительных сил.

Cорокин, 09.09.15 11:54:31 — Genhttps://zolotodb.ru/article/11285″ target=»_blank»]zolotodb.ru[/mask_link]

Золото города Якутска

В гравийно-песчаном карьере на окраине Якутска обнаружена залежь высокопробного золота. Добывать его с помощью традиционных промышленных технологий нерентабельно, однако этим могут заниматься артели из местных жителей. Поиск и разработка подобных небольших месторождений в окрестностях крупных якутских городов и поселков городского типа, где хорошо развита инфраструктура и имеется избыток рабочей силы, поможет решению проблемы безработицы среди местного населения

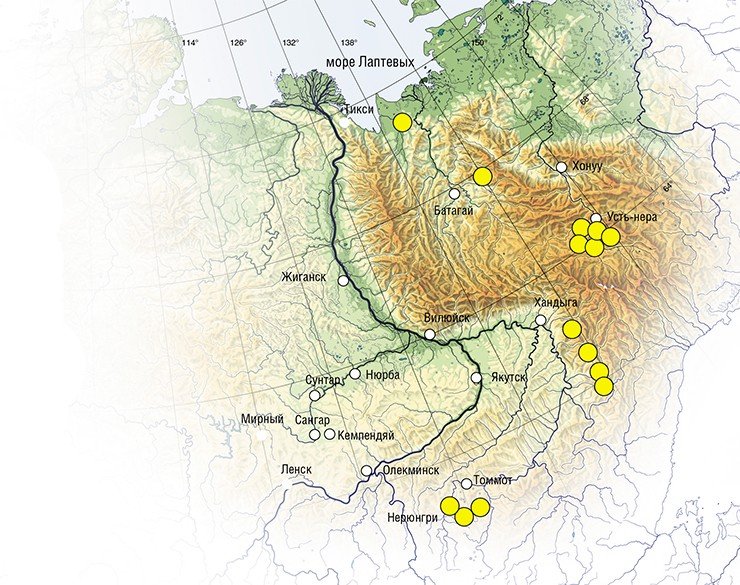

Якутия является крупным золотодобывающим регионом Российской Федерации. В лучшие годы там добывалось до 34 т золота в год. Но начиная с 90-х гг. прошлого столетия, золотодобыча в республике значительно сократилась.

Во многом это объясняется кадровым голодом государственных горно-геологических предприятий. Большинство крупных месторождений в настоящее время разрабатываются частными компаниями по лицензионным соглашениям. Они расположены в горных районах и, как правило, удалены от крупных населенных пунктов и транспортных коммуникаций. Сохранение стереотипов по происхождению и размещению коренных и россыпных месторождений приводит к тому, что их поиск проводится только в традиционных рудных провинциях. Новых золотодобывающих объектов создается все меньше, вследствие чего сокращается и прирост запасов драгметаллов.

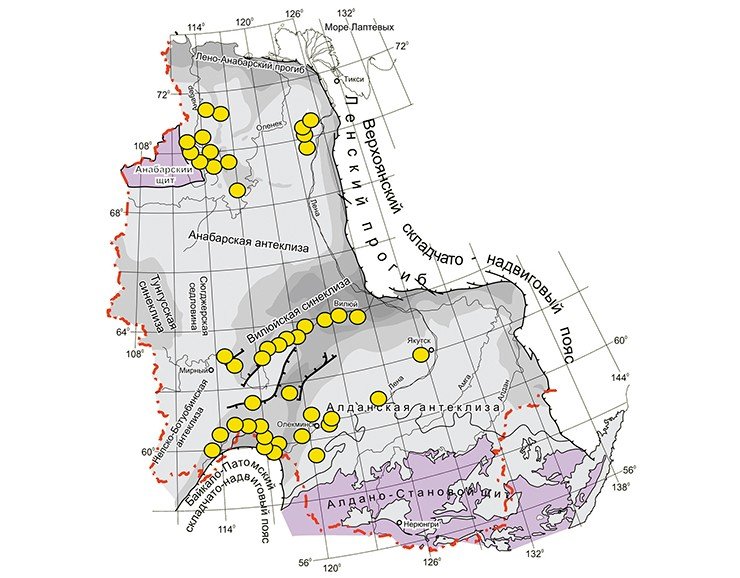

С момента своей организации в 1957 г. Институт геологии Якутского филиала СО АН СССР стал уделять особое внимание вопросам золотоносности Западной Якутии (Сибирская платформа). Результатом работы стала карта россыпных месторождений золота, однако лишь небольшая их часть была разведана и оценена с точки зрения золотоносности.

Летом 2002 г. в результате минералогического анализа песчано-гравийной смеси карьера Хатынг-Юрях, предназначенной для строительных нужд, совершенно неожиданно было обнаружено весовое золото, концентрация которого достигала (по отдельным пробам)

7 г/м 3 . Карьер расположен всего в 8 км от центра г. Якутска. С этого момента началось детальное изучение геологии и минералогии песчаных отложений карьера.

В разрезе карьера распознаются толщи отложений, образованные в палеогене и неогене. Среди песчаных палеогеновых отложений постоянно встречается золото мелких классов (0,25 мм). В песках и песчано-гравийных отложениях олигоцена также преобладает мелкое (0,125—0,25 мм) золото. но иногда попадается чешуйчатое золото с размером частиц 1—2 мм и комковидное, размером до 5 мм.

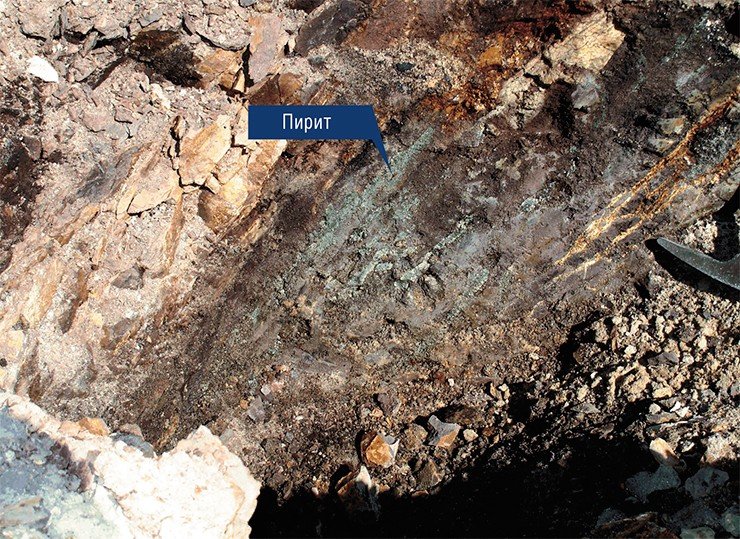

Этот источник может иметь эндогенное происхождение, но может быть и результатом флюидного седиментогенеза, подобно золоту «воронежского типа». В пользу второго говорит присутствие в песках жил, прожилок и желваков, выполненных кристаллами пирита размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Появление жильного пирита связано, скорее всего, с процессами его кристаллизации, которые происходили уже после формирования песков и глин.

Проблемы происхождения мелких месторождений часто остаются в области интересов научного сообщества и мало интересуют золотодобытчиков. В данном случае важен сам факт, что в песках на границе миоцена и плиоцена, на небольшой глубине имеются богатые ловушки мелкого золота.

Учитывая огромные площади развития неоген-палеогеновых образований в Лено-Вилюйском и Лено-Амгинском междуречьях, а также многочисленные находки золота вблизи других населенных пунктов, о количестве таких объектов в Центральной Якутии можно только догадываться.

Основываясь на новом фактическом материале, следует по-новому оценить перспективы расширения минерально-сырьевой базы золота за счет объектов в окрестностях крупных городов (Якутск) и поселков городского типа (Намцы, Булгуняхтах и др.), где хорошо развита инфраструктура и где имеется избыток рабочей силы.

Конечно, это вряд ли существенно изменит направление поисковых работ или структуру золотодобычи в республике. Зато эти объекты можно разрабатывать небольшими артелями из числа местного населения и тем самым способствовать увеличению его занятости, особенно в сельскохозяйственных районах и вдоль нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан».

Nikiforova Z. S., Gerasimov B. B., Tulaeva E. G. Genesis of gold-bearing placers in the Eastern Siberian platform // Fluvial palaeo-systems: evolution and mineral deposits. Project IGCP-514. M. 2008. P. 73—83

Сурнин А. А., Иванов П. О. Опытно-промышленная отработка косовых россыпей золота р. Чара // Золотодобыча, ИРГИРЕДМЕТ. 2008. № 119. С. 8—11.

: 29 сен 2010 , Чарлз Дарвин — великий популяризатор эволюционной идеи , том 34, №4

Источник: scfh.ru