Ювелир Карл Фаберже.

«Что проку в бриллиантах?» — эта фраза, как не парадоксально, принадлежит величайшему русскому ювелиру Карлу Фаберже. Сегодня мало найдется людей, которые бы не слышали о самом Фаберже или хотя бы о его знаменитых «пасхальных яйцах». Знаменитый ювелир относился к своему ремеслу весьма серьезно, считая его частью христианских церковных традиций.

О самом прославленном ювелире Фаберже известно немного. Его личный архив исчез в революцию, а в воспоминаниях современников Карл Густавович остался человеком замкнутым, скромным, чуть ли ни затворником. Зато история ювелирных шедевров с клеймом фирмы Фаберже достойна стать сюжетом настоящего приключенческого, а то и детективного романа!

Его художественный талант современники сравнивали с гением Челлини. Его организаторский дар вызывал изумление не меньшее, чем размах деятельности знаменитого антрепренера «Парижских сезонов» Дягилева. За конструкторские находки и техническую виртуозность величали «Левшой Петербурга», а за неподражаемый стиль – «певцом изящных грез».

Фаберже Особый путь в истории Faberge A Life of Its Own

Сам же Карл Фаберже по натуре своей был скорее историком, знатоком и ценителем искусства, чем истинным художником. И было время, когда к собственной ювелирной фирме Фаберже относился с неслыханным равнодушием.

Фаберже родился в 1846 г. в в Санкт-Петербурге. Отец — Густав Фаберже был родом из г. Пярну (Эстония) и происходил из немецкой семьи, мать — Шарлотта Юнгштедт, была дочерью датского художника. В 1841 г. Фаберже-старший получил титул «Ювелирных дел мастера» и в 1842 г. основал ювелирную фирму в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице в доме №12.

Фирма процветала, но 1860 г. Густав Фаберже отошел от дел, передав управление фирмой своим сотрудникам Х. Пендину и В. Заянчовскому.

Сын Густава Фаберже Карл обучался в Дрездене, путешествовал по Европе, а затем начал осваивать ювелирное дело у франкфуртского мастера Джозефа Фридмана. Талант молодого человека был столь ярок и незауряден, что в 24 года в 1870 г. он смог взять фирму отца в свои руки. Фаберже-младший перевел ее в большее помещение на той же Большой Морской улице в дом 16/17.

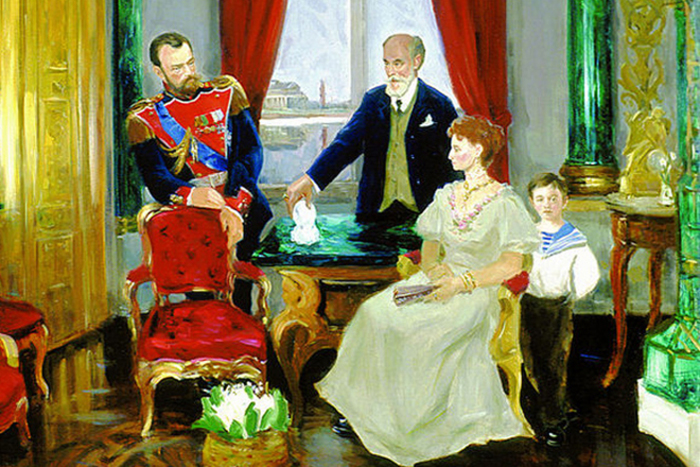

В 1882 г. на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве изделия фирмы привлекли внимание императора Александра III и его жены Марии Федоровны. Петер Карл получил покровительство царской семьи и звание «ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа».

Спустя несколько лет, в 1885 г. фирма получила международное признание на нюренбергской «Выставке изящных искусств». Золотой медали удостоились копии скифских сокровищ.

Сам Карл Фаберже, вдохновленный вниманием императора, открыл новое направление в ювелирном искусстве. Фирма стала использовать полудрагоценные камни и минералы — горный хрусталь, нефрит, топаз, яшму, лазурит и другие. Сначала изделия из камня заказывали уральским мастерам и на Петергофской гранильной фабрике, а дорабатывали полуфабрикаты сами.

Позднее открыли собственные камнерезные мастерские в Петербурге. Из драгоценных камней и самоцветов создавали миниатюрные фигурки животных, людей и цветов. Они отличались живостью и удивительно приятными формами.

Карл Фаберже — гений ювелирного искусства

Другим видом камнерезных работ были печатки — изделия сугубо практического назначения, но каждое из них — настоящий ювелирный шедевр.

Фирма возродила многие технические приемы обработки камня, использование прозрачных цветных эмалей и многоцветного золота. До сих пор остается не воспроизводимой знаменитая гильошированная эмаль. Техника наложения прозрачной эмали на резной фон известна была давно. Однако мастера фирмы Фаберже достигли особого совершенства.

Используя цветовую палитру, насчитывавшую более 124 цветов и оттенков, они каждый раз создавали новый декоративный эффект и особую игру света за счет узоров гильошированного фона, состоящего из вертикальных и горизонтальных полосок, «елочки», чешуек, зигзагов.

Изготовление изысканно украшенных пасхальных яиц было в России традицией и старинным ремеслом. Но только мастера фирмы Фаберже сумели довести искусство изготовления ювелирных пасхальных яиц до непревзойденного мастерства и изящества. Яйца-сувениры были сюрпризом не только для тех, кому они предназначались в подарок, но и для самого заказчика.

Они изумляли своей неповторяемостью. В фирме работало много выдающихся мастеров, среди которых наиболее известен Михаил Перхин.

Для Фаберже его знаменитые пасхальные яйца стали не просто ювелирными изделиями, но и произведениями искусства, в которых он старался запечатлеть образ современной его России. Для пасхальных яиц были популярны вкладные модели из драгоценных металлов.

Известна золотая миниатюра, находящаяся внутри пасхального яйца — модель крейсера «Память Азова». Яйцо выполнено из темно-зеленого с красными вкраплениями гелиотропа и украшено золотым узором и бриллиантами. Модель крейсера из золота и платины точно воспроизводит внешний вид самого корабля.

Имитирующая воду аквамариновая пластинка заключена в золотую оправу. Крейсер Балтийского флота «Память Азова» был построен в 1890 г., свое название получил в честь подвига парусного корабля «Азов» в Наваринском морском сражении 1827 г.

На рубеже XIX — XX вв. фирма Фаберже начала выпускать яйца с заводными механизмами. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже посетители с любопытством рассматривали новую драгоценную игрушку фирмы Фаберже — отклик на строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. На серебряном яйце была помещена гравированная карта России с обозначением Сибирской железной дороги.

Особый интерес вызывала складывающаяся втрое модель первого сибирского поезда, состоявшая из платинового паровоза с рубиновым фонарем и фарами из алмазных роз и пяти золотых вагонов. Механизм поезда заводился золотым ключом.

Откуда черпал вдохновение Карл Фаберже, создавая такие исключительные по мастерству и технике исполнения предметы? Во время учебы в Дрездене, он познакомился с собраниями музеев, в том числе знаменитой Зеленой Сокровищницей, где были собраны курфюрстом Саксонии и королем Польши Августом Сильным великолепные предметы искусства.

Среди них находились маленькие эмалевые фигурки, созданные замечательным немецким ювелиром XVIII в. Иоганном. Возможно, эти работы подали Фаберже идею пасхального яйца с фигурками внутри него.

Фирма Фаберже славилась и в Европе. Многочисленные королевские и княжеские родственники Российской императорской семьи в Великобритании, Дании, Греции, Болгарии получали ювелирные изделия в подарок, очень дорожили ими и передавали по наследству. Международные выставки также способствовали известности фирмы.

В 1900 г. в Париже, Фаберже получил звание «Мастера Парижской Гильдии Ювелиров», а французское правительство наградило его орденом Почетного Легиона. Даже в таких отдаленных местах как Таиланд или Балтимор Фаберже был «в моде».

Быстро развивающаяся экономика России создала новый класс предпринимателей. Изделия Фаберже пользовались огромным успехом у финансистов и промышленников, крупных землевладельцев и аристократии. Были открыты три филиала фирмы в Москве, Одессе и Киеве.

Но наступили тревожные годы революции. Все было пропитано ощущением надвигающихся перемен. На Большой Морской, издавна облюбованной столичными ювелирами, закрывались магазин за магазином. А состарившийся Фаберже целый год еще жил так, будто в Петрограде ничего серьезного не произошло. И даже сам входил к покупателям, если таковые находились.

При этом формально Карл Густавович уже не был хозяином — еще в ноябре 1917 по распоряжению новых властей фирма перешла в руки комитета работников. Просто с собственными работниками у Фаберже с давних пор сложились прямо-таки родственные отношения.

Фаберже велел сворачивать производство только в июле 1918-го, когда до Петрограда дошла весть об убийстве императора Николая Александровича и всей его семьи. А в ноябре того же года мистер Дерик, секретарь английского посольства, передал ему предложение королевы Великобритании (которая тоже была его клиенткой): под видом дипкурьера выехать с супругой за границу.

Прославленный ювелир не стал долго думать: «Я только зайду домой. Дайте нам с женой 10 минут, чтобы надеть пальто и шляпы!». На сборы у Фаберже ушло даже меньше десяти минут.

Ему было семьдесят два года, и он навсегда покидал свою гордость, свидетельство небывалого успеха — этот великолепный дом: на подвалах, четырехэтажный (на этаж выше, чем у единственного серьезного конкурента — шведа Болина), объединявший и жилые помещения, и мастерские, и хранилище, и магазин.

В новую жизнь Карл Густавович взял с собой лишь небольшой саквояж. «Будем надеяться, с вашей поклажей ничего не случиться, — сказал англичанин. — Дипкурьеров даже большевики пока не додумались обыскивать». «Пускай обыскивают, если хотят. Тут нет ничего, кроме смены белья», — рассеянно ответил Карл Густавович, думая какую-то свою, грустную думу.

«Так и сказал? Нет ничего, кроме смены белья?! — Встревожился сын Фаберже, Агафон Карлович, когда мистер Дерик чуть позже описал ему всю эту сцену. — Ну, значит, так оно и было. Не удивлюсь, если старик просто забыл про бриллианты. А что?

С него станется».

Поднимать все заново уже не было сил, да и средств не хватало, и в 1920 г. Карл Фаберже умирает вдали от родины и своих творений. Вместе с его смертью заканчивается и блестящая эра «Фаберже». Нынешним владельцам фирмы «Фаберже и Ко», в 1923 г. основанной в Париже Евгением и Александром Фаберже, приходится довольствоваться куда меньшим оборотом.

Магазин с громкой вывеской существует и по сей день, но торгуют там отнюдь не императорскими игрушками, а, например, шампунем. В некотором смысле на то была воля скромного ювелирного гения Карла Густавовича Фаберже.

История Фаберже, как никакая другая подчеркивает, истинность слов Христа: «Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет..» (Лук.12:20-21).

Можно много спорить о традиции изготовления пасхальных яиц. До сих пор пасхальные яйца для многих людей считаются частью празднования Пасхи. Как и все в этом мире, это становится частью индустрии развлечения. Например, в Лондоне накануне Пасхи был устроена игра-квест.

По всему городу было установлено двести 76-сантиметровых яиц, раскрашенных известными художниками и дизайнерами. И на каждом из них красовалось слово-пароль, отправив которое на особый номер можно было превратиться в участника розыгрыша. Все собранные таким образом деньги ушли на благотворительность.

Конечно, при этом многие люди не понимают и не видят самого важного – произведения искусства лишь повод поговорить о том, что породило многочисленные традиции, постепенно заслонившие настоящее значение праздника. Это поможет нам не просто устроить очередное застолье с дорогостоящими подарками, но и еще раз рассказать людям о Христе и том, что до сих пор является сутью великого праздника.

Биография Карла Фаберже

Подробнее о знаменитом ювелире, главе семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства Петере Карле (Карле Густавовиче) Фаберже читайте в справке РИА Новости.

Петер Карл (Карл Густавович) Фаберже родился 30 мая (18 мая по старому стилю) 1846 года в Санкт-Петербурге.

По происхождению Фаберже были французскими протестантами (гугенотами), покинувшими Пикардию (Франция) в ХVII веке. Сначала они переселились в Германию, а затем обосновались в прибалтийской провинции России — Лифляндской губернии (ныне территория разделена между Латвией и Эстонией).

Отец Карла Фаберже — Густав Фаберже, родился в городе Пярну (Эстония). Его мать — Шарлотта Юнгштедт, была дочерью датского художника. Фаберже-старший в 1841 году получил звание «ювелирных дел мастер» и в 1842 году открыл небольшую ювелирную фирму под собственным именем в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице.

У Карла Фаберже рано проявились художественные способности и интерес к ювелирному искусству. Отец смог дать сыну превосходное образование: он учился в немецкой частной школе Святой Анны в Санкт-Петербурге, затем посещал дрезденскую «Хандельшуле», обучаясь коммерции. После этого путешествовал по Европе, изучал ювелирное искусство, совершенствовал свое ювелирное мастерство у немецкого ювелира Джозефа Фридмана, владельца фирмы во Франкфурте-на-Майне.

Обогатившись культурой западных европейских стран и техническими знаниями ювелирного производства, а также изучив менеджмент предприятия, Карл Фаберже вернулся в Россию в конце 1864 года и стал трудиться в мастерской отца.

Кроме этого, он занимался исследовательской и реставрационной работой, изучая и восстанавливая произведения для отделений древностей и драгоценностей Эрмитажа, причем делал это на протяжении пятнадцати лет совершенно безвозмездно.

В 1872 году Карл Фаберже стал главой фирмы; отец официально передал ему свои полномочия.

Поначалу смена владельца никак не отразилась на ассортименте мастерской Фаберже, она продолжала выпускать стандартный набор всевозможных женских украшений, сделанных в популярном тогда французском стиле. Постепенно начались преобразования, и фирма стала выделяться среди своих конкурентов. С расширением производства и ростом заказов были выделены самостоятельные мастерские золотых, эмалевых, серебряных изделий, камнерезная мастерская и мастерская по изготовлению знаков, жетонов и орденов.

Благодаря тонкому художественному вкусу и коммерческой жилке Карла Фаберже небольшая ювелирная мастерская превратилась в самое крупное в Российской империи предприятие с большим штатом мастеров и художников (более пятисот человек), с современным техническим оборудованием и в одно из самых больших во всем мире. Фирма имела филиалы в Москве, Одессе, Киеве и Лондоне.

Первый успех пришел к Карлу Фаберже в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве, где представленные им копии найденных в Крыму скифских сокровищ, хранящихся в Эрмитаже, а также образцы современного ювелирного искусства в виде изящных дамских украшений принесли ему золотую медаль.

С 1883 года Карл Фаберже стал получать заказы от российского императорского двора.

В 1885 году он получил право именоваться Поставщиком Двора Его Императорского Величества с правом использования на вывеске изображения государственного герба.

В 1890 году Карлу Фаберже пожаловали звание Оценщика Кабинета Его Императорского Величества, дававшее право беспрепятственного входа во дворцы. Его приглашали для точного определения достоинства, качества и ценности камней, и он никогда не отказывался быть оценщиком при покупках.

Фирма Фаберже производила традиционные ювелирные украшения, столовые приборы, всевозможные драгоценные безделушки и «полезные предметы» вроде портсигаров, шкатулок, брелоков, рамок для фотографий, колокольчиков, ручек для тростей и зонтов, бонбоньерок, флаконов для духов, часов, письменных приборов и пр. Делали мастера фирмы и миниатюрные фигурки животных, статуэтки людей, цветочные композиции. Материалом служили драгоценные и поделочные камни, золото и серебро, широко применялись разноцветные эмалевые покрытия, миниатюрная живопись по кости, остроумные механические «секреты».

Особой роскошью и декоративным изыском выделялись пасхальные яйца-сувениры Фаберже. Они стали символом и особенностью фирмы. В 1885 году Александр III первый раз подарил такое яйцо своей супруге Марии Федоровне, и с той поры дарить пасхальные яйца Фаберже вошло в традицию в русском императорском доме.

До 1917 года мастера фирмы создали свыше 250 тысяч ювелирных изделий, отличавшиеся искусным исполнением и высоким художественным уровнем. Решенные в разнообразных художественных стилях, богато украшенные драгоценными камнями, металлами, эмалями, они часто приобретались членами императорской фамилии, использовались в качестве дипломатических подарков.

Международное признание к Карлу Фаберже пришло в 1885 году, когда фирма участвовала в международной Нюрнбергской выставке, где копии скифских сокровищ, сделанные в его фирме, удостоились золотой медали. На Северной выставке в Копенгагене в 1888 году Фаберже также вручили золотую медаль и почетный диплом за представление внеконкурсных изделий.

По результатам Северной художественно-промышленной выставки 1897 года в Стокгольме (Швеция) он получил звание Поставщика Его Величества Короля Шведского и Норвежского, а также императорских и королевских домов Европы, Азии и Африки.

На Всемирной выставке 1900 года в Париже (Франция) он получил звание «мастера Парижской гильдии ювелиров».

Карл Фаберже был награжден орденом св. Станислава 2-й (1896) и 3-й степеней (1889), св. Анны 2-й степени (1892), золотой медалью на Станиславской ленте (за выставку 1882 года в Москве), болгарским орденом «За гражданские заслуги» (1902) и французским орденом Почетного легиона (1900).

В 1890 году ему было пожаловано почетное гражданство, а в 1910 году — звание мануфактур-советника.

В браке с Августой Юлией Якобс — дочерью мастера Придворных мебельных мастерских — у него родились четверо сыновей: Евгений (1874-1960), Агафон (1876-1951), Александр (1877-1952) и Николай (1884-1939), которые также работали в семейной компании.

Драматические события революции 1917 года, заставили фирму Фаберже закрыться в 1918 году. Сам Петер Карл Фаберже уехал в Ригу, а оттуда в Германию, где заболел. В июне 1920 года жена и старший сын перевезли его в Лозанну (Швейцария).

24 сентября 1920 года Петер Карл Фаберже скончался. Позже его прах был перевезен во Францию и захоронен в Канне.

После смерти Петера Карла Фаберже его сыновья Александр и Евгений открыли небольшое предприятие в Париже, которое торговало старыми изделиями фирмы, а также занималось изготовлением и проектированием новых. Оно закрылось в 1960 году, когда умер последний из членов семьи, работавших там, — Евгений Фаберже.

Многие изделия фирмы Фаберже из музеев и национализированных коллекций по решению советского правительства в 1920-1930-х годах были проданы за границу.

Научный интерес к изделиям фирмы Фаберже возобновился в России в конце 1980-х годов; в 1989 году в Елагином дворце прошла первая в СССР выставка «Великий Фаберже».

Произведения фирмы Фаберже до сих пор пользуются всемирной славой. Многие из них хранятся в крупнейших музеях мира; одной из интереснейших коллекций располагает Государственный музей Московского Кремля.

В 2013 году в Санкт-Петербурге был открыт негосударственный Музей Фаберже, в который вошла коллекция произведений Фаберже, собранная американским магнатом Малкольмом Форбсом и приобретенная российским бизнесменом Виктором Вексельбергом в 2004 году.

В 1996 году в Санкт-Петербурге был открыт памятник Карлу Фаберже, в 1998 году площадь, на которой он был установлен, получила название «Площадь Карла Фаберже».

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ИсточникКарл Фаберже. Ювелир Его Величества

Действительно, в истории Карл Фаберже остаётся выдающимся ювелиром, но это хорошая легенда. На самом деле сам легендарный герой не изготовил ни одного шедевра. Но не будем забегать вперёд. Начнём всё по порядку.

Настоящим ювелиром был Густав Фаберже, который открыл свой первый магазин в Санкт-Петербурге в 1842 году. Вот он был признанным знатоком дела, клиентов у него хватало с лихвой. Не хватало только сына, которому он мечтал передать своё дело по наследству.

Мечты начали сбываться, когда в 1846 году у Фаберже родился первенец Петер Карл.

Первое яйцо Фаберже — «Курочка». Источник: https://24smi.org

Выбора папа ребёнку не оставил, и тот начал учиться ювелирному делу. Лучшие европейские специалисты делились с ним своим мастерством. Несколько лет прошло в путешествиях по Европе, где он изучал новые технологии, знакомясь с мастерами, но главное – он подыскивал умельцев, которые в дальнейшем стали на него работать.

Молодой Фаберже не пропускал ни одного приёма, ни одной выставки, знакомился с молодыми талантами. Самородки сразу получали приглашение в Санкт-Петербург. В 24 года молодой человек встал у руля отцовской фирмы. Компания стала расти, в штате было около сотни специалистов: камнерезов, художников, огранщиков.

Себе он оставил скромную роль идейного вдохновителя и судьи. Если что-то выходило не так, не нравилось хозяину, изделие тут же переделывали.

Справедливости ради отметим, что сам Карл Фаберже не относил себя к талантливым ювелирам а, наоборот, был даже убеждён в своей бездарности.

Тем не менее он очень много времени проводил в мастерских Эрмитажа, где бесплатно работал реставратором, а по совместительству набирался опыта у мастеров старой закалки.

Карл Фаберже. Источник: http://calendie.ru

Однажды Фаберже спросили, что нужно для того, чтобы научиться ювелирному делу. В ответе присутствовало слово «ремень», о котором он пояснил: «Без битья мастерству не научиться. Меня не били – вот ничего и не вышло».

А вот в обществе сложилось совсем другое мнение. Все считали Фаберже очень талантливым художником. В 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве его работы были оценены очень высоко.

И, что очень важно, его работы заинтересовали императора Александра III, и уже через год последовал первый царский заказ, который коренным образом изменил жизнь главы ювелирной фирмы.

Что появилось первым: курица или яйцо?

Первым появилось яйцо Фаберже. Накануне Пасхи император решил преподнести своей супруге, что-нибудь необычное и запоминающееся. Он пригласил Фаберже и заказал пасхальное яйцо, ювелир, естественно, не отказался.

Творения мастерской Карла Фаберже настолько потрясли Александра III, что ему было позволено включить изображение двуглавого орла на своём фирменном знаке и дано звание «Ювелир Его Императорского величества». А Фаберже после этого с полным основанием величал себя «Поставщиком Высочайшего двора».

Карл Фаберже и семья Николая II. Источник: http://calendie.ru

В царской семье появилась новая традиция: каждый год на Пасху изготавливалось по одному яйцу. Продолжая традицию отца, Николай II просил изготавливать по два экземпляра – для своей семьи и для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, своей матери. Похожих яиц не было, каждое напоминало о каком-либо знаковом для империи событии.

Были яйца в память об открытии Транссибирской магистрали, в честь 300-летия дома Романовых, «Наполеоновское». Внутри всякий раз был какой-то новый сюрприз. Первоначально эскизы обсуждались с царём, но позднее все шедевры Фаберже готовил самостоятельно.

Николаю II нравилось находить неожиданности, что оказывались внутри.

Изготовление яйца было очень затратным по времени, некоторые изделия изготавливались целый год, а некоторые, особо сложные в производстве, – несколько лет.

Шедевры на поток

Сотрудничество с императорским двором весьма помогло Фаберже. Всё, что выходило из мастерских ювелира, получало высокую оценку, появились заказчики из-за рубежа. В фирме работало около 500 человек. Среди ювелиров были финны, англичане, швейцарцы, немцы, русские.

Негласно главным ювелиром фирмы считался Михаил Перхин – самородок, которого Карл привёз из Карелии.

Карл Фаберже добился того, что все его произведения – не просто драгоценности, а настоящие произведения искусства. Глава знаменитой фирмы не боялся экспериментировать, его мастера работали с камнями, которые считались «неювелирными», и не боялся критики.

Яйца Фаберже. Источник: https://24smi.org

Люди Фаберже работали с сотней оттенков. Они владели техникой гильоширования эмали, но никто, даже зная технологию, не мог повторить их шедевры.

Диапазон продукции компании Фаберже был огромен. Портсигары, столовое серебро, сервизы, часы, табакерки, шкатулки, сувениры… Все предметы стоили очень дорого. Но были и изделия массового производства.

Например, в 1914 году свет увидела серия медных чарок.

Однако самыми известными произведениями ювелира так и остались пасхальные яйца. Сколько их осталось на сегодняшний день, не скажет никто. Только императорских пасхальных яиц осталось 54 штуки, а были ведь ещё и частные заказы.

Спрос на пасхальные яйца Фаберже не ослабевает до сих пор. На крупнейших мировых аукционах стоимость на них может колебаться от 8 до 24 млн долларов.

Закат славы

Конец существованию компании Фаберже принесла Первая мировая война. Мастеров мобилизовали в армию, работать стало некому. Последнее яйцо было преподнесено Николаю II в 1916 году и называлось оно, выполненное в виде снаряда, «Стальное».

Карл Фаберже. Источник: http://calendie.ru

Революция окончательно поставила точку в этой истории успеха и славы. Основную массу изделий и драгоценностей конфисковала новая власть, а потом за смешные цены распродавала их. Сам Фаберже смог сохранить только малую часть своих богатств, которую успел вывезти за границу.

В 1918 году, опасаясь ареста, глава фирмы сначала бежит в Ригу, а затем в Германию. Все эти потрясения привели к печальному концу: в 1920 году Фаберже умирает от болезни сердца на 75-м году жизни.

ИсточникКарл Фаберже — русский ювелир, которого знает весь мир

Карл Фаберже (Carl Fabergé; родился 18 мая 1846 — умер 24 сентября 1920 гг.) — всемирно знаменитый русский ювелир немецкого происхождения, успешный предприниматель и гениальный художник. Карл Фаберже в течение почти 50 лет руководил семейной ювелирной компанией и пользовался особым покровительством императорской семьи Романовых. Биография мастера представляет собой достойный образец служения ювелирному искусству, а его творчество и сегодня вызывает восхищение у миллионов людей.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%2C%201900-%D0%B5.jpg)

Карл Фаберже прославился на весь мир благодаря изготовлению пасхальных яиц для русских царей, хотя его семейная фирма на протяжении многих лет выпускала не только элитную ювелирную продукцию, но и изделия для покупателей среднего достатка. В конце жизни гениальному мастеру пришлось бежать из революционной России, а его компания была национализирована большевиками.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%201900.jpg)

Биография Карла Фаберже

Карл Фаберже появился на свет 18 мая 1846 года в Санкт-Петербурге. Его отец Густав был балтийским немцем с французскими корнями, а мать — датчанкой. За 4 года до рождения сына родители переехали из эстонского города Пярну в столицу Российской империи, где глава семьи основал ювелирную мастерскую.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82.%20%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%201908-1917.jpg)

Получив образование в частной гимназии, юный Карл вместе с семьей уехал из России. Его отец доверил руководство фамильной компанией деловым партнерам, а сам принял решение навсегда обосноваться в Германии. В Дрезденской школе искусств Карл Фаберже обучился теории ювелирного дела, а затем отправился в длительное путешествие по странам Европы.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82.%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%88%2C%201908-1917%20%D0%B3%D0%B3..jpg)

В течение 8 лет он побывал в разных городах Германии, Англии и Франции, где продолжил учебу у лучших ювелиров Старого Света. Полученные знания Карл решил использовать на благо развития семейной фирмы и в 1872 году вернулся в Санкт-Петербург. Молодой Фаберже взял в свои руки управление ювелирной компанией, женился и принялся покорять российскую столицу.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%201913.jpg)

Под его руководством семейное предприятие быстро начало набирать обороты. Фирма переехала в новое просторное помещение, увеличилось количество сотрудников, а сам Карл Фаберже получил право ставить личное клеймо на свои изделия.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE%20%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%201912.jpg)

В 1882 году на Всероссийской выставке в Москве случилось знаковое событие в судьбе мастера — он познакомился с русским самодержцем. Александра III поразило высокое качество работ гениального художника и высочайшим повелением царь даровал Фаберже звание «Ювелира Его Императорского Величества».

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%2C%201894.jpg)

Спустя 2 года Александр III заказал у мастера первое пасхальное яйцо для своей жены, которое безумно понравилось императрице Марии Фёдоровне. С этого момента обязанностью придворного ювелира стало ежегодное изготовление роскошных яиц к величайшему христианскому празднику. Вошедший на престол в 1895 Николай II не стал отменять эту традицию.

Напротив, он, в отличие от своего отца, заказывал у ювелира не один пасхальный сюрприз, а два (для своей супруги и вдовствующей императрицы).

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2C%201897.jpg)

Именно пасхальные яйца стали всемирно узнаваемым символом гениальности ювелира. Из-за огромной популярности этих изделий мэтра постоянно получал просьбы от богатейших людей России и Европы изготовить для них такие же вещицы. Достоверно известно, что Карл Фаберже выполнил 15 подобных заказов, но в среде коллекционеров существует устойчивое мнение, что их было гораздо больше.

В наши дни этими слухами часто пользуются мошенники, выдавая искусные подделки за работы великого мастера.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD.%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20II%2C%201895%E2%88%921898.jpg)

Члены императорской русской семьи на протяжении десятков лет заказывали у Фаберже ювелирные изделия для своих многочисленных европейских родственников. Благодаря этому, слава о гениальном ювелире быстро распространилась за пределами России. Фирменные магазины Фаберже были открыты в Киеве, Одессе, Лондоне и Париже, семейная компания превратилась в одного из лидеров мирового ювелирного рынка.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82.%20%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%2C%201900.jpg)

Почти полстолетия Карл Фаберже успешно руководил делами своей фирмы, но в октябре 1917 году власть в России захватили большевики. Фабрики и магазины ювелира были национализированы, а сам он чудом спасся бегством от неизбежной гибели в разоренной революционными событиями стране. После нескольких переездов, Фаберже поселился в Висбадене — курортном городке на юге Германии.

Сердце гениального ювелира не выдержало выпавших на его судьбу испытаний и 24 сентября 1920 года он умер в Лозанне, куда его привезли родственники для лечения.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85%2C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D1%81%2C%201920.jpg)

Двое сыновей мастера (Евгений и Николай) в 1920-х гг. эмигрировали в Париж, где основали компанию «Фаберже и К». Впоследствии права на всемирно известную торговую марку неоднократно переходили из рук в руки, а сегодня ими владеет южноафриканский бизнесмен Брайан Гилбертсон (Brian Gilbertson).

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%20%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83%2C%201910.jpg)

Самые известные шедевры Карла Фаберже

Под руководством гениального мастера сотрудники его семейной фирмы, по самым скромным подсчетам специалистов, вплоть до 1917 года изготовили около 200 000 разнообразных изделий. Среди них есть множество уникальных украшений, прекрасной столовой посуды и предметов антиквариата. И все же, к числу самых известных шедевров Карла Фаберже относятся:

- «Яйца Фаберже» (1885-1917) — серия великолепных ювелирных изделий (71 предмет), изготовленных для русских императоров и небольшой группы частных лиц. До наших дней сохранилось 65 шедевров, которые в настоящее время находятся в закрытых коллекциях и национальных музеях разных стран. К сожалению, большинство уникальных драгоценных работ в 1930-е годы были за бесценок проданы большевиками в рамках программы поиска средств для индустриализации народного хозяйства СССР.

- «Джентльменский набор» (1905) — оригинальный натюрморт, изготовленный из ценных материалов. Несмотря на весьма обыденный внешний вид, композиция представляет собой уникальное произведение ювелирного искусства. Яичный желток сделан из янтаря, газеты, мухи и рыба — из серебра, а кирпичная подставка — из яшмы.

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%8F%D0%B8%D1%86%2C%201885-1917.jpg)

%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5.%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%2C%201905.jpg)

Карл Фаберже без сомнения принадлежит к числу самых известных ювелиров в истории мирового искусства. Его уникальный вклад в российскую культуру по своему величию сравним с достижениями Пушкина, Чайковского и Репина. К счастью, большинство уникальных шедевров великого мастера и сегодня миллионы жителей нашей планеты могут увидеть в музеях и на выставках.

Источник