«Тверд, как алмаз», «Лучшие друзья девушек — это бриллианты», «Кровавый алмаз» — несмотря на необычайную редкость этих драгоценных камней, алмазы всегда играли важную роль в нашей культуре. Но что мы знаем о добыче алмазов? Как что-то настолько прекрасное одновременно может быть столь разрушительным для природы? И можем ли мы обойтись без бриллиантов?

Для начала разберемся в составе: алмазы — это кристаллизованная форма углерода, подвергнутого очень высоким температурам и давлению. Некоторые алмазы попадают к нам даже из космоса, образуясь при столкновении астероидов с поверхностью Земли. Но большая часть этих драгоценных камней все-таки добывается на месторождениях, подобно другим полезным ископаемым.

Алмазная руда залегает в кимберлитовых трубках — застывших «гейзерах» магмы, прорвавшихся из мантии в земную кору. По некоторым оценкам, последнее извержение кимберлита произошло около 40 млн лет назад. Впервые такую трубку обнаружили в середине XIX века в городе Кимберли, ЮАР — оттуда и пошло название этого геологического явления.

Как добывают алмазы | @rgo_films

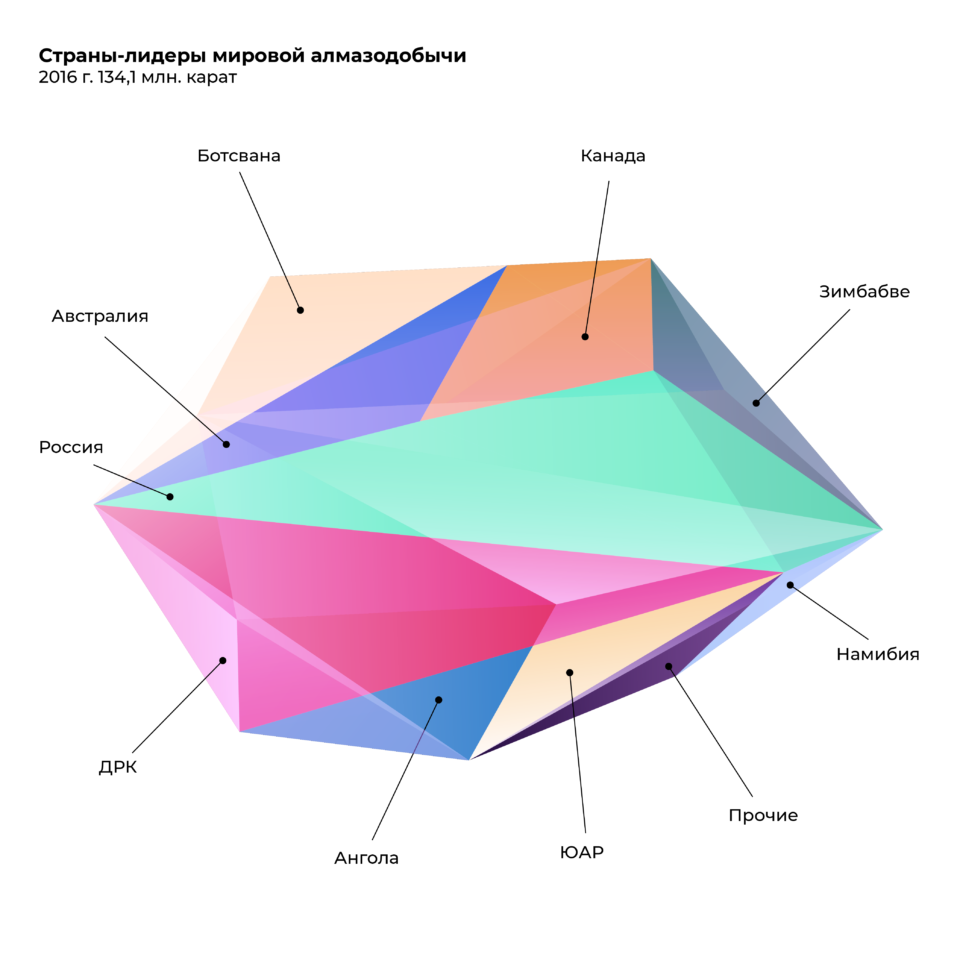

Мировые запасы алмазов оцениваются примерно в 1,8 млрд карат, более 60% которых сосредоточено на территории России (1,1 млрд). Следом идут Ботсвана — 300 млн, Конго —150 млн и Южная Африка — 120 млн. При этом только треть алмазов сейчас добываются в РФ.

Лидерами по добыче драгоценного камня являются компании-члены Ассоциации производителей алмазов (DPA): АЛРОСА, De Beers Group, Dominion Diamond Mines, Lucara Diamond Corp., Murowa Diamonds, Petra Diamonds и Rio Tinto — в них работают более 77 тыс. человек по всему миру.

Для большинства из нас алмазы — это в первую очередь ювелирные украшения, но без этих драгоценных камней не обойтись практически ни в одной области промышленности. Все дело в невероятно высокой прочности алмазов, которая значительно превосходит другие материалы. Это делает алмазы идеальными наконечниками для резцов и сверл, которые используются при обработке металлов, твердых сплавов, стекла и прочих синтетических материалов. А алмазный порошок применяют для огранки других драгоценных камней, в том числе и самих бриллиантов.

Итак, добыча алмазов не прихоть, а необходимость для человечества. Но как она влияет на окружающую среду?

Открываем месторождение

При открытии рудника перед горнодобывающими и разведочными компаниями стоит непростая задача: нужно не только найти кимберлитовые месторождения, но и определить, содержат ли они алмазы и достаточно ли их для поддержания рентабельного производства. По данным Statista, глобальные расходы только на поиск алмазных месторождений составляют более $1 млрд в год.

Добывают эти драгоценные камни тремя способами: открытая разработка (карьер), закрытая (шахта), россыпь.

Разрушительные карьеры

Кимберлитовые трубки имеют форму конуса, основание которого выходит на поверхность, а острие уходит вглубь земной коры на 2 км и более. Такая форма залегания алмазных руд позволяет вести добычу открытым способом, поэтому алмазы, сосредоточенные не глубже 600 м, добываются в карьерах.

Открытый способ добычи полезных ископаемых технически проще других и дешевле обходится компаниям. Но при этом он же наносит наибольший вред окружающей среде. Слои песка и породы, залегающие выше кимберлита, необходимо удалить. Затем руда в карьере дробится взрывом. После взрывных работ фрагменты породы погружаются на самосвалы и транспортируются на обогатительную фабрику.

Этот процесс приводит к эрозии почвы и загрязнению воды тяжелыми металлами, сокращая ареалы растений и животных.

При открытой разработке происходит самое большое разрушение земель, ландшафтов и экосистем. Это гигантская воронка в земле, где могли быть растительные и животные сообщества.

Как правило, когда глубина карьера достигает 300-600 метров, его закрывают, а дальнейшую разработку ведут подземным способом.

Шахты: все не так просто

Этот способ добычи требует намного больше затрат, чем карьерный. Шахтеры прокладывают туннель сквозь земную кору, чтобы добраться до кимберлитовой трубки. Туннели построены на двух уровнях, один над другим, с воронками, их соединяющими. На верхнем уровне взрывают породу, которая падает через воронки и собирается во втором туннеле.

Здесь погрузчики собирают отбитую руду и доставляют на поверхность для переработки. Температура в шатах очень низкая, они также постоянно подтапливаются высокоминерализованными подземными водами, которые необходимо откачивать.

Чтобы сбросить эти воды, их необходимо очистить. Но очистка, как правило оказывается нерентабельной для добывающих компаний, особенно когда речь идет о тяжелых металлах. Поэтому чаще всего воду просто сбрасывают и платят штрафы.

Помимо окружающей среды, такие условия представляют серьезную опасность для работников шахты. Так, месторождение «Мирный» полностью закрыли после аварии 2017 года, которая произошла в именно из-за затопления подземного рудника: в результате погибли восемь шахтеров. По оценкам экологов, восстановление экологического баланса в карьере займет десятки лет.

Кровавые алмазы

В Конго, Намибии, Южной и Центральной Африканской Республике, Анголе, Зимбабве добыча алмазов наносит не только экологический, но и социальный вред. Согласно расследованию журнала Time, сотни шахтеров в странах Африки ежегодно умирают в результате обрушений туннелей. В некоторых шахтах используется детский труд, в целом же работников эксплуатируют за зарплату в сотни раз меньше той, которую получают в Европе и Америке на аналогичных позициях. А во время периодов нестабильности в этих регионах шахтеры зачастую становятся жертвами местных вооруженных формирований, которые пытаются взять прибыльное производство под свой контроль.

Неслучайно есть даже специальный термин — «кровавые бриллианты» — обозначающий алмазы, добытые на территории военных конфликтов. Деньги от их продажи фактически финансируют вооруженные группировки и полевых командиров, тем самым порождая дальнейшее насилие. Именно поэтому в 2003 году алмазная промышленность создала Кимберлийский процесс — международную систему сертификации, предназначенную для того, чтобы заверить потребителей в том, что алмазы, которые они купили, не были добыты в зоне военного конфликта. Сертификация сократила количество алмазов из зон военных действий на рынке, но проблема настолько глобальна, что полностью перекрыть поступление «кровавых алмазов» на рынок пока невозможно.

Подводные камни россыпи

Россыпное месторождение — место разрушения кимберлита, где дожди, ручьи и грунтовые воды тысячи лет вымывали породу, унося щебень и гальку вместе с драгоценными камнями. Такие алмазы часто встречаются в слое гравия с другими материалами — грязью, глиной и подводной растительностью.

Промышленный намыв требует строительство большой стены для сбора воды в одном районе, где гравий собирается, а затем извлекается на поверхность и подготавливается к переработке.

Из всех способов добычи россыпи были бы наименее вредны, если бы их не было так много. Из-за них разрушаются естественные русла рек, экосистемы. Россыпи не закрывают и не рекультивируют — этот процесс оценивается как экономически нецелесообразный.

В мировом производстве алмазов на долю россыпей в среднем приходится около 20% от их общей добычи. В России таким способом алмазы добывают на Урале и в Якутии.

Один карат на тонну пустой породы

После добычи алмазной руды она направляется на обогатительную фабрику, где проходит несколько этапов очищения. При этом, даже на самых богатых месторождениях в мире на тонну отработанной руды приходится всего 5 каратов — то есть объем отходов очень велик.

Отходы отправляют на гигантские хвостохранилища, разрушающие локальные экосистемы. Сотни тысяч тонн отработанной руды не только уничтожают все живое на территории самого хвостохранилища, но и загрязняют подземные и поверхностные воды. При этом процесс не контролируется нормами российского законодательства, несмотря на значительный ущерб.

Отходы на хвостохранилищах считаются безопасными (5 класс опасности): предполагается, что миграция веществ здесь не произойдет, поскольку порода не изменилась. В реальности же все элементы попадают на открытый воздух и в воду, что запускает окислительные процессы.

Закрытие и рекультивация шахт

Чаще всего карьеры и шахты просто бросают. Сейчас количество таких объектов в мире перевалило за миллион. Соседство с ними приводит к серьезным проблемам со здоровьем у жителей соседних городов и деревень.

Рекультивацию в России, как правило, начинают планировать за год до закрытия месторождения, хотя делать это необходимо еще на этапе проектного решения. Закрытие — дорогой процесс, если предприятие приходит к нему только в конце работы, на него уже нет средств, поскольку месторождение уже отработано. В США и в Казахстане для этих целей создают ликвидационные фонды: предприятия заранее просчитывают объем затрат на закрытие и ежегодно перечисляют в фонд. Деньги хранятся у государства на случай, если с компанией что-то случится.

Искусственные алмазы — панацея для планеты?

Синтетические алмазы в последние десятилетия становятся все более популярными и доступными. Для их создания требуется углерод (сажа, графит, сахарный уголь и др.), высокое давление (более 50 тыс. атмосфер) и температура выше 1200 °С.

Лабораторные алмазы почти идентичны физическим, химическим и косметическим характеристикам добытых алмазов. Они могут даже иметь лучшую четкость, что делает их ярче. В целом, изготовление алмазов в лаборатории выгодно отличается от методов, используемых для добычи природных алмазов. Оно не наносит такого ущерба окружающей среде, как добыча полезных ископаемых, которая требует удаления земли и потребления пресной воды и ископаемого топлива.

Добытый алмаз потребляет более 573 литров воды на карат, а искусственные — всего 82. Также для разработка карьера приводит к разрушению экосистем на огромной площади.

Но и с искусственными алмазами не все так просто. Для их выращивания нужно много энергии, которая не всегда поступает из возобновляемых источников. Много алмазов выращивают в Китае, а там преобладает угольная энергия — это ведет к косвенным выбросам. Другой фактор — экономический: многие регионы зависят от алмазной промышленности. Например, налоговые и дивидендные платежи АЛРОСА составляют примерно половину доходной части бюджета Якутии.

Что дальше?

Традиционная добыча алмазов вряд ли скоро уйдут в прошлое: рудники до сих пор остаются главным источником дохода многих регионов и даже целых стран. Например, в Якутии алмазы останутся главной отраслью экономики региона как минимум до 2030 года. Но очевидно одно — компаниям нужно менять подход: становится устойчивее, ответственнее и прозрачнее. По этому пути уже несколько лет идет Tiffany https://ecosphere.press/2022/11/10/almazy-skolko-stoit-oslepitelnyj-blesk-prirode-i-lyudyam/» target=»_blank»]ecosphere.press[/mask_link]

Как и где выращивают крупнейшие в мире алмазы

Самые крупные и качественные искусственные алмазы выращивают сегодня в окрестностях Сестрорецка, по соседству с Санкт-Петербургом. О российской компании NDT и о том, как рождаются на свет лучшие друзья девушек мы расскажем в нашей сегодняшней публикации.

Сертификат на рекордный по размеру синтетический бриллиант массой в 10.02 карата, цвета Е и чистоты VS1 был выдан Международным геммологическим институтом Гонконга (IGI) российской компании New Diamond Technology (NDT). Драгоценные камни с такими характеристиками для ювелирного мира — явление достаточно тривиальное, а вот искусственный камень, ограненный из 32-каратного синтетического алмаза — это для рынка синтетических алмазов событие, и событие уникальное.

Производство, на котором удалось вырастить рекордный кристалл сосредоточено в небольшом цеху в одном из технопарков неподалеку от Сестрорецка. Мощности предприятия ограничены тремя с лишним десятками гидравлических прессов, внутри которых, в условиях высоких температур и давлений, микрон за микроном растут алмазы высочайшего качества. На пультах управления контроллеров у каждого пресса отражаются текущие параметры. «Общие принципы синтеза алмазов хорошо известны и используются в промышленности уже более полувека. А вот детали режимов синтеза — одно из ноу-хау нашей компании» — поделился директор по производству Роман Колядин. «… Прецизионные кондиционеры поддерживают микроклимат в цеху с точностью до десятых долей градуса. При этом даже небольшой сквозняк может повлечь за собой нежелательное отклонение в температурном режиме, что может существенно ухудшить качество алмаза» — добавляет специалист.

Краткий экскурс в историю

Первые попытки синтезировать искусственный алмаз предпринимались еще в конце XVIII века, когда ученые пришли к окончательному выводу, что основой алмаза является углерод. С конца XIX века ученые попытались превратить дешевые и доступные формы углерода (уголь или графит) в твердый и блестящий алмаз. Заявления о достигнутом успехе делали многие, включая известных ученых, в числе которых французский химик Анри Муассан и британский физик Уильям Крукс. Несколько позднее было установлено, что предъявить реальные свидетельства полученного результата никто из них так и не смог. Первый искусственный алмаз, предъявленный миру, был получен в 1954 году в лаборатории компании General Electric.

Интересно, что в процессе получения синтетического алмаза в GE руководствовались «технологией», которую использует сама природа. Как рассуждали специалисты, натуральные алмазы образуются при температуре порядка 1300°С и давлении порядка 50 000 атм. в толще мантии планеты на глубине сотен километров под поверхностью Земли. На поверхность кристаллы выносят лампроиты, кимберлиты и прочие магматические породы. Для имитации описанных условий в лабораторных условиях специалисты GE использовали пресс, обжимающий ячейку, внутри которой был помещен графит и железо-никелево-кобальтовый расплав, выступающий в роли катализатора и растворителя.

Свою технологию специалисты GE назвали HPHT (High Pressure High Temperature — высокое давление, высокая температура). Со временем именно она была взята за основу при получении недорогих технических алмазов и алмазного порошка.

Как выращивают алмазы сегодня

Промышленное производство синтетических алмазов сегодня ведется преимущественно по одной из двух технологий — это вышеупомянутая технология HPHT и технология CVD. Менее употребимы экзотические методики, такие как синтез нанокристаллов алмаза из графита при взрыве или экспериментальный метод получения микронных алмазов из суспензии частиц графита в органических растворителях под воздействием ультразвуковой кавитации.

Технология сводится к процессу выращивания монокристаллов алмаза при высокой температуре (около 1500 °C, с нужным градиентом) и высоком давлении (50−70 тыс. атм.). Гидравлический пресс обжимает специальный контейнер, внутри которого находится металлический расплав (железо, никель, кобальт и др.) и графит.

На подложке размещается одна или несколько затравок — небольших кристаллов алмаза. Сквозь камеру протекает электрический ток, разогревающий расплав до нужной температуры. В этих условиях металл служит растворителем и катализатором процесса кристаллизации углерода на затравке в форме алмаза. Процесс выращивания одного крупного или нескольких более мелких кристаллов длится, в среднем, 12−13 суток.

Объемы промышленного производства искусственных алмазов и алмазной пыли сегодня достигает миллиарды карат в год. В 1970-х используя технологию HPHT научились изготавливать и ювелирные камни среднего качества весом до 1 карата.

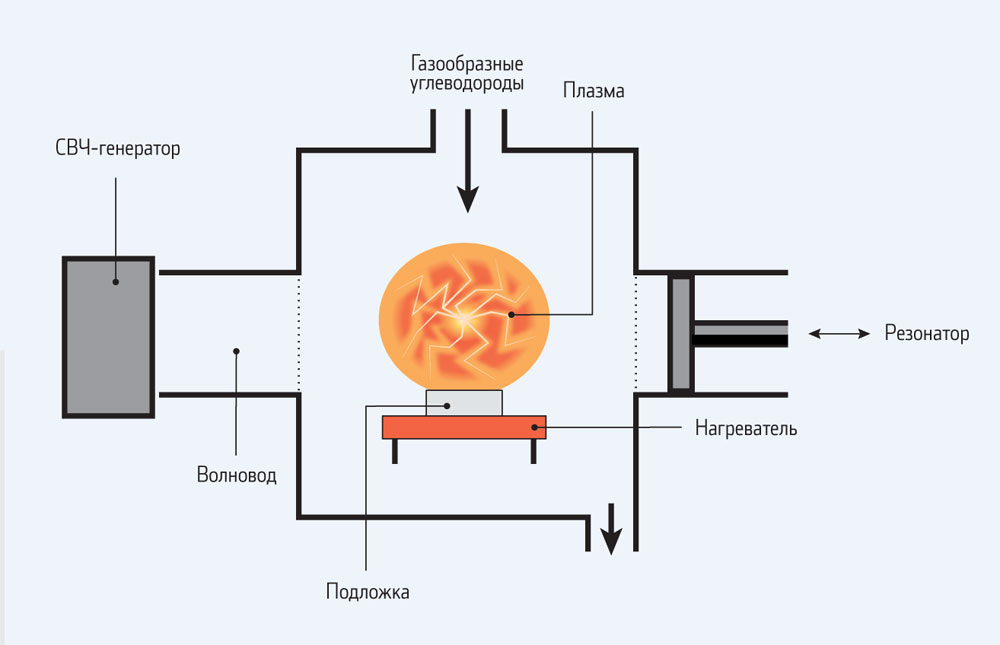

Начиная с 1960-х годов ведущие лаборатории мира совершенствуют альтернативную менее затратную технологию синтеза алмазов — CVD (Chemical Vapor Deposition, осаждение из газовой фазы). В процессе синтеза алмазы осаждаются на подложку, подогреваемую до 600−700°С из углеводородного газа, который ионизируется с помощью СВЧ-излучения или разогревается до высоких температур. При осаждении на кремний или поликристаллический алмаз получается поликристаллическая пластина, имеющая ограниченное применение в электронике и оптике. Скорость роста — от 0,1 до 100 мкм/ч. Толщина пластин обычно ограничена 2−3 мм, поэтому вырезанные из нее алмазы можно использовать в качестве ювелирных, но их размер, как правило, не превышает 1 карата.

Возможности этого метода синтеза в начале 2000-х привлекли большое внимание как небольших стартапов, так и крупных компаний, таких как Element Six, входящей в промышленную группу De Beers.

Потенциал метода HPHT до последнего времени оставался сильно недооцененным. «Когда мы несколько лет назад покупали оборудование, нам все в одни голос говорили, что промышленные прессы пригодны разве что для синтеза алмазных порошков», — говорит Николай Хихинашвили. Все внимание и ресурсы были сосредоточены главным образом на совершенствовании метода CVD. В то же время технология HPHT считалась нишевой, поскольку подавляющее большинство специалистов просто не верили, что с ее помощью можно выращивать достаточно крупные и качественные кристаллы. И, тем не менее, по словам Николая, специалистам компании NDT удалось предложить собственную технологию синтеза, позволяющую получать алмазы такого качества и размеров, которые до этого момента удавалось достичь только работая с натуральными кристаллами. Что касается технологий огранки, то выращенные в лаборатории, и природные алмазы обрабатываются совершенно одинаково.

Лучшие друзья девушек

«Мы, конечно, не единственные, кто выращивает алмазы крупнее 5−6 карат, — делится Николай. — Но абсолютно все компании сегодня подчиняются принципу «два из трех»: крупные, качественные, коммерчески выгодные. Наша компания первой освоила технологию, позволяющую получать крупные кристаллы алмаза высокого качества по приемлемой стоимости.

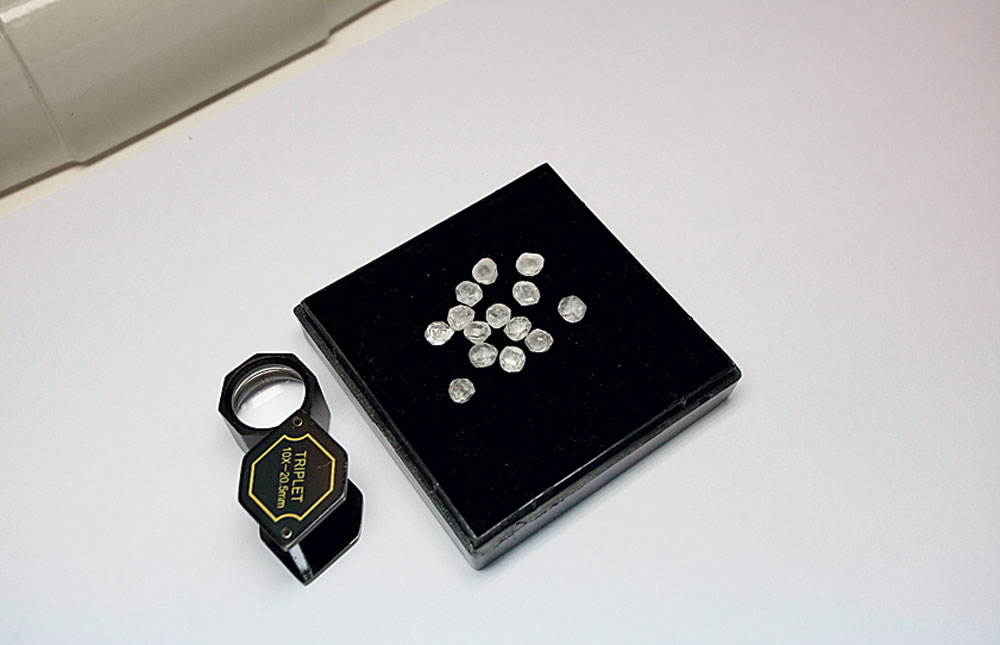

32 пресса позволяют нам вырастить около 3000 карат в месяц, и при этом все камни очень высокого качества — алмазы цветовых категорий D, E, F и чистоты от чистейших IF до SI, в основном типа II. 80% нашей продукции составляют ювелирные алмазы массой от 0,5 до 1,5 карата, хотя технологические возможности позволяют вырастить под заказ алмаз любых размеров». В доказательство сказанного Николай продемонстрировал журналистам кристалл размером с 10-рублевую монету: «Вот этот, к примеру, 28 карат. После огранки получится бриллиант карат в 15».

С начала 2000-х мировой алмазный монополист, концерн De Beers, высказывал опасения в связи с перспективой выхода на ювелирный рынок синтетических алмазов, которые, по убеждению руководства, могли бы подорвать его бизнес. Но, как показало время, синтетические алмазы не конкуренты натуральным камням, поскольку занимают в сравнении ничтожно малую долю ювелирного рынка. Кроме того, за время совершенствования технологий их производства были разработаны методы исследований, позволяющие достаточно уверенно и точно идентифицировать синтетические алмазы. В числе характерных признаков синтеза следует назвать включения металла, а в цветных алмазах — легко определяемые секторы роста. Кроме того, искусственные камни, полученные при помощи технологий HPHT, CVD в сравнении с натуральными природными алмазами в УФ-лучах имеют разный характер люминесценции.

«Как относятся потребители к выращенным алмазам? Вполне благосклонно, — говорит Николай, — особенно современная молодежь, для которой оказывается важно, что эти алмазы бесконфликтны и созданы людьми с помощью высоких технологий без вмешательства в природу. Ну и, что немаловажно, стоимость таких камней примерно вдвое ниже. Разумеется, в сертификате должно быть отражено, что камни выращены, но ясно, что обладательнице кольца с таким бриллиантом не потребуется носить с собой сертификат! В то же время и по физическим, и химическим свойствам алмазы, выращенные в лаборатории NDT, идентичны природным» — резюмировал специалист.

Что общего между алмазом и азотом

В зависимости от содержания азота алмазы могут быть отнесены к одному из двух основных типов. Алмазы типа I включают в свой состав до 0,2% азота, атомы которого расположены в узлах кристаллической решетки группами (Ia) или по одиночке (Ib). Алмазы именно этого типа преобладают среди природных алмазов (98%). Чаще всего такие камни не бывают бесцветными.

Алмазы типа IIa практически не содержат азота (менее 0,001%). Такие кристаллы в царстве природных минералов — редкость, всего 1,8%. Практически не встречаются (в 0,2% случаев) безазотные алмазы с примесью бора (IIb). Атомы бора в узлах кристаллической решетки обуславливают их электропроводность и придают алмазам голубоватый оттенок.

Алмазы в промышленном производстве

Ювелирные алмазы — весьма прибыльный бизнес для NDT и подобных компаний, но уже сегодня отчетливо прослеживается другой, более приоритетный и, по всей вероятности, долгосрочный тренд. Технический директор NDT Александр Колядин любит повторять: «Если из алмаза изготовить уже ничего больше нельзя, сделай бриллиант».

В действительности наиболее перспективным направлением рынка крупных высококачественных синтетических алмазов можно с уверенностью назвать промышленность. «Ни один природный алмаз не может быть использован в специальной оптике или электронике, — говорит Александр Колядин, — поскольку в них изначально слишком много дефектов. А вот пластины, вырезанные из алмазов нашего производства, располагают почти идеальной кристаллической решеткой. Поэтому некоторые исследовательские организации, которым мы предоставляем наши образцы для изучения, с трудом верят в полученные результаты измерений — настолько близки они к идеальным. При этом удается достичь еще одного существенного результата — обеспечить повторяемость характеристик, что для ряда промышленных направлений оказывается принципиально важно. Алмазы — это своего рода теплоотводы, окна для специальной оптики и синхротронов, это силовая микроэлектроника, над созданием и совершенствованием которой сейчас работают во всем мире».

Львиную долю доходной части бюджета компании пока обеспечивают ювелирные алмазы. Вместе с тем, складывающиеся тенденции позволяют предположить, что уже в ближайшие годы спрос на синтетические алмазы и алмазные пластины для специальной оптики, микроэлектроники и других высокотехнологичных промышленных сфер возрастет в прогрессии.

«Промышленное направление пока составляет 20% нашего производства, но года через три мы планируем довести его до 50%, тем более что спрос быстро растет. Сейчас мы в основном делаем пластины 4 х 4 и 5 х 5 мм, вырезали по заказу несколько 7 х 7 и 8 х 8 мм и даже 10 х 10 мм, но говорить о массовом производстве пока преждевременно.

Наша очередная цель, — говорит Николай Хихинашвили, — переход к изготовлению дюймовых алмазных пластин. Это тот «золотой размер» и необходимый минимум, который очень востребован в массовой электронной и оптической промышленности. И для получения таких пластин потребуется вырастить кристалл алмаза массой в сто карат». Предоставить первые «прототипы» таких пластин в NDT планируют уже к концу текущего года.

На этом всё, с вами был простой сервис для выбора сложной техники Dronk.Ru. Не забывайте подписываться на наш блог, будет ещё много интересного.

Спонсор поста кэшбэк-сервис LetyShops. Возвращайте деньги за любые покупки в интернете. Подробнее о том что такое кэшбэк-сервис читайте в нашей статье Выбираем кэшбэк-сервис на 6-летие Алиэкспресс

- искусственные алмазы

- кристаллическая решетка

- ювелирные алмазы

- алмазные пластины

Источник: habr.com

Места где рождаются алмазы: все этапы добычи камня

Драгоценности

Алмазы считаются не самыми дорогими камнями (наиболее ценен изумруд), но вот перед блеском их не может устоять ни одна женщина мира. Именно алмазы становились причиной многих бед, кровавых интриг и преступлений. Охотники за алмазами, не знали пощады ради достижения цели, теперь человечество хоть и стало более цивилизованным, но камень не перестает будоражить его умы. Как добывают алмазы, и где есть месторождения, вообще, рождение алмазов сложный процесс, попробуем разобраться.

Наиболее крупный представитель

Наиболее дорогим и чистым, образованным природой (алмазы можно получать и искусственно), является Розовая звезда и его вес составляет 59,6 карат. Найти камень подобного размера чрезвычайно непросто и дать его могут только крупные месторождения.

Места зарождения

Добыча происходит по всему миру, но наиболее крупные производства располагаются в России, ЮАР, есть залежи Австралии, Ботсване, Конго, Анголе и Канаде, именно в этих странах расположены крупнейшие месторождения.

Первый же алмаз, который человек смог обработать появился в Индии, произошло это в 15 веке. Именно индусам человечество обязано появлением камней, которые так завораживают своим блеском. Предписывая камням, магические свойства их использовали для украшения фигурок богов, нередко камни шли на производство глаз.

Как получают

На протяжении большого периода времени монополистом, где располагались рудники, являлась Индия. Таких ярких представителей, как Шах, Орлов, Кохинор подарили миру именно индийские рудники и месторождения. Со временем добыча алмазов прекратилась, ведь любые запасы не вечны. Поиски не прекращались, и новые крупные месторождения алмазов были открыты геологами 18 века в Бразилии.

Именно выходец из Индии показал всему миру, как добывают алмазы и самое главное, как они должны выглядеть на самом деле. Камни из этого месторождения отличаются отличным качеством, но имеют, однако, небольшие размеры.

В 1867 году охотники за алмазами нашли первый камень в ЮАР, и с тех пор началась алмазная лихорадка не только в этой стране, но и по всему континенту.

Первый добытый камень весил всего 10,75 карат и получил название Эврика.

С тех пор именно этот континент лидирует по добыче камней, на втором месте в мире стоит Бразилия, а вот Индийские месторождения алмазов постепенно иссякли.

Карьерный промысел

Алмазы в мире и промышленных масштабах добывают в карьерах, которые роет буровая установка, после чего закладывается взрывчатка, но делать это стоит осторожно, ведь несмотря на всю прочность, камень может повредиться. Полученная порода грузится на самосвал, и ее отвозят на специальную фабрику, где можно ее тщательно перебрать и извлечь алмазы. Когда карьер достигает определенной глубины, запасы камней постепенно исчерпываются. Как правило, можно добывать на глубине до 600 метров, но есть и карьеры, в которых находят камни и глубина их залегания до полутора километров.

Далее, добыча алмазов происходит в рудниках, этот процесс более затратный. Но только так есть возможность найти новые месторождения. Добывая алмазы не нужно верить, что наткнешься на пещеру, которая ими усыпана, в природе так не бывает, добыча происходит из руды.

Российские основные месторождения алмазов располагаются в Якутии, и добывать их там чрезвычайно сложно, ведь работать приходится при условиях воды и вечной мерзлоты.

Этапы добычи

Этапов добычи алмазов и их извлечения из руды несколько, и один влечет за собой другой:

- разведка;

- инфраструктура;

- фабрика;

- собственно добыча.

Разведка месторождения может вестись на протяжении месяцев или нескольких лет, и камень нужно не только найти, необходимо доказать, что это и есть месторождения. После работы геологов, как все разведано, для того чтобы работа и добыча производились нормально, необходимо оборудование, техника, создание жилого фонда и прочее.

При работе на дне океана потребуются специальные роботы, а если месторождения найдены глубоко под землей потребуется создание рудников. Все зависит от ситуации, а также места расположения, где производится добыча.

После того, как руда извлечена, ее отвозят на фабрику, где извлекают собственно камни. Такое производство должно иметь специальное оборудование, которое помогает извлекать из породы алмазы.

Когда добывают камни и извлекают их из руды, они сортируются, а потом отправляются на огранку. Когда они приобретают свой окончательный вид, алмазы идут на нужды производства из них делают ювелирные украшения, необходимое оборудование и прочее.

Извлечение из руды

Интересно рассмотреть, как добывают алмазы из руды, для этого есть немало методик, которые используются с древнейших времен. Жировые установки наиболее примитивный способ, суть его сводится к использованию жира. Его наносят на стол и на него поступает руда, привезенная с месторождения, вперемешку с водой. Алмазы прилипают к поверхности, а руда и прочие породы просто уносятся с водой.

Как получают алмазы

Рентгеновская установка более совершенный метод, при помощи которого добывают драгоценности. Под воздействием лучей алмазы начинают светиться. А в электромагнитном поле добыча происходит намного быстрее, алмазы сами отделяются от породы.

Применение специальных суспензионных установок заключается в том, что порода обрабатывается специальной по составу жидкостью, которая имеет большую плотность. Добыча происходит намного быстрее, ведь тяжелые по плотности камни падают на дно, а алмазы, как более легкие остаются дрейфовать на поверхности.

Алмазы России и история их открытия

С тех пор как добывают драгоценные камни на территории России, прошло немного лет. Первые месторождения были обнаружены всего в 19 веке на Урале, но они были небольшими, ученые не оставляли попыток отыскать месторождения на севере. И попытка увенчалась успехом только в 1954 году, когда в Якутии были найдены первые месторождения, которые являются одними из крупнейших в мире.

Для чего необходимы

Алмазы используют не только для производства ювелирных украшений, добывают их и для использования в промышленности. Поскольку камень имеет большую твердость и образуется при высокой температуре, в мире нечистые алмазы используют для производства стеклорезов, часов, лазеров.

Ученые в начале 60-х годов научились создавать искусственные алмазы, в мире первыми в этом направлении были советские ученые, а камень получил название фианита в честь места его создания.

Добывают алмазы нелегко, производят это многие страны, а сами камни образуются в течение миллионов лет при условии наличия большого давления. Но в природе их запасы исчерпаемы, ярким примером являются некоторые страны, к примеру, рудники Индии, в которых уже ничего не добывают. Но независимо от того, какие страны являются родиной камня, стоит помнить, что нередко наносится вред природе, а сами камни образуются долго, за их добычей скрывается колоссальный труд, нередко небезопасный.

Источник: na-vsykiy-sluchai.ru