Осадочные месторождения возникают в водной и воздушной средах. Материал для формирования этих месторождений или привносится механическим путем потоками жидкой воды, льда, воздуха, или выпадает из воды, содержащей ряд растворенных в ней продуктов.

В ряде случаев большую роль в образовании месторождений играют животные и растения, которые предварительно сконцентрировали в себе те или иные вещества, рассеянные в водной среде или на суше. Существенное значение в возникновении месторождений могут иметь материалы, поступающие из вулканических очагов. Это и твердые продукты в виде пепла, шлака, пемзы и др., и растворенные в горячих вулканических водах и газах различные полезные компоненты (металлы, сера и др.). Вероятно, небольшое количества материалов поступает из космоса в виде пыли и более крупных частиц. Материал, вносимый в реки, озера, моря и океаны с суши, может привноситься в истинных и коллоидных растворах, а также в виде более крупных частиц, взвешенных в потоке воды или воздуха.

Еремин Н. И. — Геология полезных ископаемых — Рассыпные и осадочные месторождения

На формирование осадочных месторождений большое влияние оказывает климат. Н. М. Страхов, учитывая климат, выделяет три типа литогенеза:

Кроме того, в отдельный тип он выделяет так называемый азональный тип литогенеза, эффузивно-осадочный. Гумидные условия характеризуются повышенной влажностью, при этом количество метеорных осадков превышает испарение. В этих условиях возникали осадочные месторождения алюминия, железа, марганца, каменного угля и др.

В аридных условиях масса воды, удаляемая из верхних частей земли путем испарения, превышает массу, привносимую осадками (пустынные условия). В таких условиях образуются месторождения калийно-магниевых солей, поваренной соли, гипса, доломита, ряд месторождений фосфора и др. В условиях ледового типа литогенеза накапливаются продукты в основном механического выветривания.

Пример — месторождения моренных глин и суглинков, а также валунногравийного материала. Эффузивно-осадочные месторождения представлены залежами кратерно-озерной самородной серы, озерных отложений и рапы озер, содержащих бор, литий, калий, магний. К этой группе относятся некоторые месторождения железного и медного колчедана, оксидов железа и марганца, отложения вулканических пеплов, а если учесть некоторые дополнительные изменения, происходящие на стадии диагенеза вулканогенно-осадочных пород, то и залежи цеолитов и бентонитовых глин. Кроме климата на процессы формирования осадочных месторождений большое влияние оказывают тектонический фактор, обусловливающий специфику образования месторождений па платформах и в геосинклиналях и ряд других особенностей, а также характер (в первую очередь состав) размывающихся толщ, из которых поступает материал для месторождений, рельеф, среда осадкообразования, в том числе и степень удаленности от берега, рельеф дна, соленость воды, наличие гуминовых и других органических кислот и т. д.

Осадочные породы органического происхождения

В процессе переноса материала, поступающего на участке седиментогенеза из областей размыва, происходит его сортирование, или, как это назвал Л. В. Пустовалов, механическая и химическая дифференциация. Механическая дифференциация способствует разделению осадков по крупности материала (гранулометрическому составу), по их плотности и прочности (механически слабые частицы истираются быстрее). В результате подобной дифференциации, проходящей нередко с неоднократным перемывом уже сформировавшихся осадков, возникают высококачественные месторождения почти мономинеральных кварцевых песков, используемых в стекольной промышленности; залежи гранатсодержащих песков и других видов сырья. В процессе химической дифференциации решающую роль играют миграционная способность элементов и их соединений, а также физико-химическая характеристика среды осадкообразования, влияющие на эту способность. Примером такой дифференциации может служить последовательное осаждение руд алюминия, железа и марганца, отмеченное Н. М. Страховым.

Также может быть интересно: Угленосные толщи и условия их образования

Среди осадочных месторождений с учетом характера процессов выделяют следующие классы:

- механический,

- химический,

- биохимический,

- вулканогенно-осадочный.

К механическому классу, месторождения которого возникают при ведущей роли переотложения продуктов механического выветривания и иного механического разрушения горных пород, относятся ледниковые образования, например моренные глины, флювио-гляциальные, песчано-гравийные и другие образования, эоловые пески, аллювиальные пески и глины, озерные и озерно-болотные глины, озерные пески и песчано-гравийные отложения, морские глины, пески и песчано-гравийные образования, пролювиальные и делювиальные суглинки, глины и пески. Следует подчеркнуть, что на высокое качество огнеупорных озерно-болотных глин влияет присутствие гумусовых кислот, способствующих удалению из зоны седиментогенеза соединений железа. Большинство осадочных месторождений глин формируется при переносе глинистых частиц из зон выветривания или иного разрушения исходных пород в виде коллоидных растворов.

В класс химических месторождений входят такие, генезис которых зависит от тех или иных химических или физико-химических процессов, а также месторождения, на образование которых могли оказать влияние биологические факторы, но установить их роль трудно. К первым относятся месторождения калийно-магниевых солей, поваренной соли, гипсов и др., ко вторым — некоторые месторождения марганца, железа, трепелов и др. Одни месторождения хемогенного генезиса возникли из истинных растворов — месторождения солей, гипса, ангидрита и др., другие из коллоидных растворов — месторождения алюминия, железа и др.

По данным А. А. Иванова, в сухом остатке воды современного океана содержится (в %): КаС1 77,7, MgCl2 10,9, М§Э04 4,7, СаЭ04 3,6, Кг304 2,5, СаСОз 0,3, М£Вг2 0,2. Концентрированный рассол, из которого выделяются твердые соли, назван рапой. Рапа может быть поверхностная, расположенная над выделившейся из иее твердой фазой, и погребенная. В последней различают межкристальную и иловую.

Как показывают элементарные расчеты, простого испарения морской воды в том или ином изолированном водоеме для формирования имеющихся в настоящее время мощных залежей солей недостаточно. В связи с этим еще в прошлом столетии немецкий исследователь К. Оксениус предложил гипотезу баров. Согласно этой гипотезе, солеродные участки представляют собой водоемы типа бухт, отделенных от океана или моря подводным барьером, или баром. В этих бухтах идет в условиях аридного климата интенсивное испарение воды, что понижает ее уровень, и вследствие этого происходит постоянный приток в бухты новых порций морской воды. Испарение морских вод приведет к повышенным концентрациям воды в бухтах — формированию маточного раствора.

Также может быть интересно: Литий — общие сведения

Из маточного раствора последовательно выпадают:

- карбонаты

- галит с гипсом

- гипс

- калий-магниевые соли.

На третьей стадии, по мнению К. Оксениуса, уровень поверхности маточного раствора, ввиду большей плотности расположенного у дна бассейна, достигает уровня бара. Отложения калийных солей происходят в условиях, когда поднявшийся над уровнем воды бар полностью отделит лагуну от моря. Примером гипотезы баров считали залив Кара-Богаз-Гол, который был мощнейшим испарителем Каспийского моря. Однако, несмотря на то что идеей затрудненного водообмена лагуны с более обширным водоемом-источником солей логично объясняется концентрация солей на сравнительно ограниченных площадях, теория баров в варианте К. Оксениуса заслуживает и критических замечаний.

Во-первых, ею не учтено прогибание солеродного бассейна, благодаря которому мощность толщ солей может достигнуть значительных величин. Во-вторых, в связи с весьма крупными горизонтальными размерами залежей ископаемых солей, отложение их происходило в ряде случаев не в лагунах, а в достаточно крупных солеродных водоемах, отвечающих по параметрам морям. В-третьих, порядок соленакопления не совсем такой, как предполагал К. Оксениус. Этот порядок был намечен еще в середине прошлого века итальянским химиком Г. Узильо, затем изучался Я. Вант-Гоффом и другими исследователями. Экспериментальные работы Н. С. Курнакова позволили уточнить последовательность выпадения солей из морской воды при солнечном испарении. По «солнечной диаграмме» Н. С. Курнакова осаждение протекает в следующем порядке:

- гипс

- галит

- эпсомит

- гексагирит (водный сульфат магния)

- карналлит

- бишофит.

Для характеристики солеродных водоемов Н. С. Курнаков ввел понятие о коэффициенте метаморфизации рассолов, определяемом отношением МдЭ04: МёС12. Метаморфизация рассола связана с потерей им сульфат-иона. Бессульфатность калийных месторождений объяснена А. Е. Рыковсковым еще в 1930 г. метаморфизацией рапы на стадии седиментогенеза. К Верхнекамскому месторождению эта идея была применена Ю. В. Морачевским и Г. Г. Уразовым. В данном случае метаморфизация рапы протекала следующим образом: из рапы удалялся сульфатчион, в связи с чем к моменту образования калий-магниевых солей он полностью исчезал из нее и поэтому залежи калий- магниевых солей сложены только хлоридами.

Также может быть интересно: Хром — общие сведения

Наоборот, в месторождениях Северо-Германского калий-магниевого бассейна имеются сульфаты этих металлов, т. е. залежи там формировались из неметаморфизованной рапы. По М. Г. Валяшко, по мере приближения солености рапы к насыщению калиевыми солями объем твердых выпавших соляных фаз становится примерно равным объему оставшегося маточного рассола. С учетом рыхлости строения твердых фаз солеродных водоемов, при условии примерно равных объемов рапы и твердой фазы, солеродный водоем имеет вид «сухого» озера, т. е. рапа не формирует существенно мощного слоя выше твердой фазы солей, а носит межкристальный характер. Поэтому образование залежей калийных солей осуществлялось по данной гипотезе в остаточных от ранних более обширных морских водоемах, озерных бассейнах, в которые стекала богатая калием рапа из более приподнятых участков, сложенных рыхлой твердой фазой галита с межкристальной рапой.

В условиях аридного климата известен ряд соляных озер, среди которых М. Г. Валяшко выделены следующие типы:

- карбонатный

- сульфатный

- хлоридный

По особенностям расположения рапы в озере среди них отмечены рапные, сухие и подпесочные. В рапных озерах рапа формирует поверхностный слой в течение всего года. В сухих озерах поверхностная рапа сохраняется только во влажный период года, а в подпесочных озерах вообще нет поверхностной рапы (только межкристальная и иловая).

Само название «подпесочные» связано с перекрытием поверхностного слоя солей озер песчаным или глинистым материалом. Озера, в которых происходит садка солей, называются «самосадочными. Садка солей связана с повышением концентрации рапы (обычно в летний период) или с падением растворимости (обычно в зимний период).

Например, в зимний период может происходить садка соды в содовых (карбонатных) озерах. Слой соли, отложившийся в течение одпого сезона, называется новосадкой. Новосадка в последующее время может целиком или частично раствориться.

Оставшаяся часть новосадки в условиях последующего цикла седиментогенеза может перекрытия новой порцией соляного осадка и в таком случае она перейдет в старосадку. Старосадку, перекрытую слоем ила, называют корневой залежью. Питание соляных озер водой осуществляется поверхностным и подземным путем.

В ряде мест известны цепочки соляных озер, соединенных реками, причем в озерах, расположенных ниже по течению, концентрация солей выше, чем в более верхних. Концентрация солей возрастает при испарении воды с поверхности озер, а также, как это доказал Л. М. Гроховский, в результате испарения подпочвенных вод, при их подсасывании к поверхности земли по капиллярам. Вокруг соленых озер развита так называемая соровая полоса — это полоса с неглубоким залеганием подземных вод. Выцветы солей, возникшие при испарении подземных вод, подсасывающихся к поверхности, — отличительная черта соровых полос.

Источник: geomineral.ru

8 класс. География. Полезные ископаемые на территории России

Определение и классификация полезных ископаемых

Хозяйство России тесно связано с минеральными ресурсами, оцененными, по геологическим данным, запасом полезных ископаемых. Наличие минеральных ресурсов, которые зависят от строения земной коры, во многом формируют картину хозяйства территории. Недра нашей страны богаты полезными ископаемыми (рис. 1).

Рис. 1. Карта минеральных ресурсов России (Источник)

Полезные ископаемые – это минеральные образования земной коры, которые используются или могут эффективно использоваться в хозяйстве.

Скопление полезных ископаемых образуют месторождения, а скопления большого количества месторождений образуютбассейны или районы. По происхождению полезные ископаемые, так же, как и горные породы, бывают: метаморфические,магматические и осадочные.

Полезные ископаемые формируются в ходе геологической истории под воздействием внутренних сил (эндогенных) и внешних (экзогенных). Все полезные ископаемые можно классифицировать по агрегатному состоянию на твердые, жидкие и газообразные. Большая часть минеральных ресурсов представляет собой твердые неорганические образования, а горючее – полезное ископаемое органического происхождения – лишь условно относится к минеральным ресурсам. За последние годы все большее значение приобретают минерализованные источники, в которых растворено огромное количество полезных веществ. Можно классифицировать полезные ископаемые и по использованию:рудные, нерудные, горючие.

Рудные полезные ископаемые

Рудные полезные ископаемые сформировались в результате излияния магмы и в местах её контакта с другими горными породами. Магматическими и метаморфическими горными породами слагаются складчатые области и фундаменты древних пород. Поэтому рудные полезные ископаемые встречаются в горах и на щитах.

Наиболее богат рудами Урал. Здесь залегают железные, медно-цинковые, никелевые, марганцевые, хромитовые руды, золото, платина (рис. 2).

Рис. 2. Карта полезных ископаемых Урала (Источник)

Кром этого, на Урале встречаются драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни. На Алтае открыты месторождения полиметаллических, свинцовых, цинковых руд, серебра, ртути и др. (рис. 3). В горной Шории – железных руд, в Кузнецком Алатау – марганцевых. Вольфраммолибденовые руды имеются в Прибайкалье, а в Забайкалье – урановые руды и золото.

Рис. 3. Карта минеральных ресурсов Алтайского края (Источник)

Основными полезными ископаемыми мезозойской складчатой структуры востока России являются оловянные руды. На Кавказе представлены полиметаллические и вольфраммолибденовые руды.

Следует обратить внимание на то, что большая часть рудных полезных ископаемых сосредоточена не в молодых складчатых горах, а в возрожденных складчато-глыбовых. Это связано с тем, что рудные тела залегают в осевых частях гор и перекрыты мощными складками осадочных пород. В результате разрушения эти складки исчезают, поэтому там легко находить и добывать полезные ископаемые. Поэтому Урал и богат рудными полезными ископаемыеми.

Магматические и метаморфические полезные ископаемые

Магматические и метаморфические полезные ископаемые, кроме складчатых областей, встречаются и на щитах – выступах древних кристаллических фундаментных пород. Так, на севере Восточноевропейской равнины, в районе Кольского полуострова, где имеется выход Балтийского щита, встречаются медные, никелевые металлы, найдены апатиты (сырье для фосфорных удобрений). На Тиманском кряже обнаружены алюминиевые руды, а в районе Воронежской антиклизы находится самое крупное месторождение железных руд – Курская магнитная аномалия (рис. 4).

Рис. 4. Тектоническая карта России (Источник)

Тем не менее для платформ наиболее характерны полезные ископаемые осадочного происхождения, в том числе горючее. Так, в осадочном чехле Восточноевропейской равнины сосредоточено огромное количество угля, нефти и газа. Но наиболее крупные запасы нефти, угля и газа России находятся в мощном осадочном чехле молодой Западносибирской платформы. Также на Древнесибирской платформе располагается крупнейший Тунгусский угольный бассейн. Помимо топлива с осадочными породами связаны месторождения солей, которые приурочены к югу Западной Сибири, Предуралью и Прикаспийской низменности.

О добыче алмазов в Якутии

Первые алмазы в мире были обнаружены на юге Африки. Коренные месторождения алмазов были найдены в местечкеКимберли (ЮАР), после чего коренные месторождения алмазов были названы кимберлитовыми трубками (рис. 9).

Рис. 9. Кимберлитовая трубка в Якутии (Источник)

Считается, что первооткрывателем алмазов в России стал 14-летний мальчик, сын крепостного крестьянина Крестовоздвиженского прииска на Урале. Именно он обнаружил твердые камни, а оказавшийся рядом минеролог определил, что эти камни – алмазы.

Поиск алмазов на территории России начался после Великой Отечественной войны.

В результате кропотливой работы ученого В.С. Соболева (рис. 10) было выдвинуто предположение, что алмазы следует искать в таких же по условиям местах, как и в Южной Африке, а это Западная Якутия. В 1947 г. на реку Вилюй в Якутию была отправлена первая экспедиция в поисках алмазов.

Одна кимберлитовая трубка может снабжать алмазами реки и их притоки на многие десятки и сотни километров. Чтобы определить, есть ли в ключе золото, достаточно промыть несколько небольших ковшей галечника, но чтобы найти алмазы, приходится промывать несколько кубических метров.

Геологам пришлось прошагать много сотен километров, преодолевая болота, буреломы, спасаясь от туч комаров и мошкары. Радостную весть после долгих поисков принес коллектор вместе с пиропами и кристаллом алмазов в 4 карата. Пиропы, или «слезы алмазов», – это минералы красного цвета, которые являются спутниками алмазов. Нашел пиропы – нашел алмазы, но главное – найти кимберлит – зеленоватую породу, в которой встречаются алмазы. Найти кимберлит – значит, найти коренное месторождение алмазов.

Первая кимберлитовая трубка в Якутии была найдена экспедицией Л.А. Попугаевой (рис. 11) в 1954 г. Найти вторую кимберлитовую трубку помогла лиса. Члены экспедиции наткнулись на лисью нору, возле которой лежала небольшая кучка зеленоватой земли. Это и был кимберлит.

На высокой лиственнице, стоявшей почти в самом центре трубки, геологи сделали топором большую зарубку и вывели надпись: «Трубка мира». В Москву полетела зашифрованная телеграмма: «Закурили трубку мира. Табак отличный». Потом были найдены другие кимберлитовые трубки, а вскоре был заложен поселок алмазодобытчиков Мирный. Через несколько десятков лет месторождения алмазов были обнаружены на другой древней платформе – Русской, в Архангельской области.

Добыча полезных ископаемых

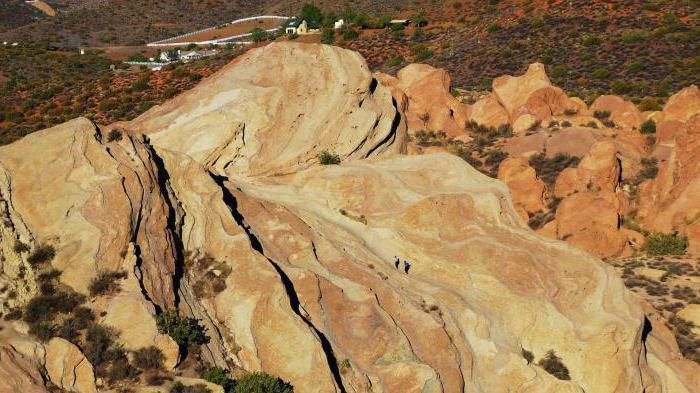

Добыча полезных ископаемых осуществляется по-разному. В зависимости от глубины и мощности залегания полезного ископаемого добыча осуществляется либо открытым (карьерным) (рис. 5),

Рис. 5. Добыча полезных ископаемых в карьере (Источник)

либо закрытым (шахтным) способом (рис. 6).

Рис. 6. Добыча полезных ископаемых в шахте (Источник)

Жидкие полезные ископаемые добываются методом бурения скважин (рис. 7). Открытый способ добычи полезных ископаемых наиболее простой и дешевый, однако именно он наносит самый большой урон природе.

Рис. 7. Бурение скважины (Источник)

Из-за лишения территории растительного покрова, на ней образуются индустриальные пустыни, от которых поднимаются пыльные бури, а из-за осушения земли понижается уровень грунтовых вод. Открытым способом в России добывается более 90 % руд, более 50 % углей и практически все строительные материалы. Самый большой в России карьер находится на Урале – это Качканарский карьер (рис. 8), глубина которого свыше 700 м. Глубина шахт в России достигает примерно 1 км.

Рис. 8. Качканарский карьер (Источник)

Россия – самая богатая минеральными ресурсами страна мира.

О нефти и газе Западной Сибири

Институт нефти и газа носит имя И.М. Губкина (рис. 12).

Рис. 12. Памятная доска И.М. Губкину (Источник)

Именно при его непосредственном участии началось исследование и исследование Западно-Сибирской равнины. В 1953 г. было открыто и начало действовать первое месторождение газа, а через 7 лет забил первый нефтяной фонтан Шаима. Но этому предшествовали длительная работа, научные споры и подвиг первопроходцев. Западно-Сибирская равнина – огромная низменность площадью 3 млн км2 (рис. 13).

Рис. 13. Западно-Сибирская равнина (Источник)

Лежит равнина на плите. Толщина осадочного чехла достигает мощности в 6 км. Это благоприятные условия для залегания нефти. На поверхности сотни километров топких болот и темнохвойной неосвоенной тайги. Как определить точку для буровой?

Это сродни поиску иголки в стоге сена. И.М. Губкин считал: надо искать. У него было множество противников. В 1934 г. в Среднее Приобье была послана поисковая партия, которая открыла невиданные запасы нефти: Усть-Балыкское и нефтяную жемчужину, месторождение Самотлор.

Поиски нефти и газа велись в северных районах и были открыты в тундре. В Заполярье открыли газовое месторождение Ямбург, Медвежье, Заполярное, а у Северного полярного круга Уренгойское – газовую жемчужину России (рис. 14).

Рис. 14. Уренгойское месторождение газа (Источник)

Сегодня Россия занимает первое место по добыче природного газа. В Северной Сибири в европейскую часть России проложены крупные газопроводы, по которым газ – экологически чистое и калорийное топливо – идет не только в европейскую часть России, но и в Западную Европу. Открытие месторождения нефти и газа дали мощный толчок в освоении Западной Сибири. Здесь построены новые города.

Рис. 15. Город Сургут (Источник)

Столица нефтяников – Сургут (рис. 15), столица газовиков – Новый Уренгой (рис. 16).

Рис. 16. Город Новый Уренгой (Источник)

Западная Сибирь стала главной нефтегазоносной территорией России.

Источник: www.kursoteka.ru

Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки

Материк Северная Америка охватывает значительную область. По размерам он является третьим в мире. Благодаря этому рельеф и полезные ископаемые Северной Америки характеризуются огромным разнообразием. Об этом и пойдет речь далее…

Географическое положение

Материк размещается в северном и западном земных полушариях. Его омывают воды Тихого и Атлантического, Северного Ледовитого океанов, представленные множеством заливов и морей. От Южной Америки континент отделяет Панамский перешеек, на западе с Евразией он разделен Беринговым проливом.

Континентальная часть Северной Америки составляет территорию в 20,36 млн кв. км. В число островов материка входит Гренландия, Вест-Индия, Канадский арктический архипелаг и другие. С севера на юг протяженность континента составляет 7326 километров, с запада на восток – 4700 километров.

Территория материка находится почти во всех географических поясах. США и Канада вместе с Багамами, Бермудами и Гренландией составляют Североамериканский регион. Южная часть, которая находится в тропических широтах, входит в регион Центральная Америка.

Рельеф

Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки поражают разнообразием. Поверхность материка представлена контрастами — здесь есть и горы и каньоны, равнины и холмы. Большую часть территории занимают равнины, с двух сторон их окаймляют горы. Высота равнин может колебаться в пределах нескольких сотен метров, что делает рельеф достаточно волнистым.

В северной части расположена Лаврентийская возвышенность, окаймленная на юге цепью крупных озер. Влияние ледника обеспечило сглаженные формы скал и холмов, формирование котловин. Южнее находятся холмистые Центральные равнины, а сразу за ними — Миссисипская низменность.

В Западной части находятся Великие равнины – предгорье Кордильер. Они достигают до 1500 метров в высоту. Кордильеры являются самой складчатой зоной, наибольшая высота – это вершина Мак-Кинли в 6193 метра. Их восточную часть составляют Скалистые горы (до 4200 м) и Каскадные горы.

На востоке расположены Аппалачи, представленные средневысотными холмами с отдельными высокими массивами до 2000 метров. На юге материка находятся Мексиканская и Приатлантическая низменности, не превышающие двухсот метров. У побережья они представлены барами, террасами, лагунами, косами.

Геотектоническое строение

Основу материка составляет Североамериканская платформа, большую часть которой занимает Канадский щит, сформированный в раннем докембрии. Его края опущены, здесь находятся месторождения свинцовых, никелевых, золотых, кобальтовых руд и другие полезные ископаемые Северной Америки.

С востока на Канадский щит накладываются Аппалачи. В этих складчато-глыбовых горах происходят процессы разрушения. Размытые участки превратились в долины, а более стойкие породы остались в виде возвышенностей.

В западной части материка расположена Кордильерская область средней складчатости, образованная столкновением тектонических плит. Этот процесс продолжается и сейчас. На формирование Кордильер также повлиял ледник. Поэтому в этом районе расположены как осадочные, так и магматические полезные ископаемые Северной Америки.

Великие равнины расположены на границе платформы и Кордильер. Они образованы морскими и материковыми осадочными породами. Схожее происхождение имеют и Центральные равнины. В их юго-восточной части выходят карстовые породы, создавая глубокие лабиринты – Мамонтовы пещеры. Осадочными породами образована и Мексиканская низменность.

Северная Америка: полезные ископаемые (кратко)

Геологическая структура имеет первостепенное значение для формирования тех или иных минеральных ресурсов. Благодаря особому строению, полезные ископаемые Северной Америки находятся практически на всей территории материка.

В районе Канадского щита расположены значительные месторождения урановых и железных руд, молибдена, никеля, меди. В прибрежных низменностях, а также в Кордильерах и на Аляске находятся запасы горючих ископаемых. Здесь добывают такие полезные ископаемые Северной Америки как нефть и природный газ.

В центральных районах и впадинах Аппалачей находятся месторождения каменного угля. В Кордильерах расположены различные осадочные и магматические полезные ископаемые, например, золото, руды цветных металлов, ртуть. Крупные месторождения фосфоритов находятся на полуострове под названием Флорида.

Полезные ископаемые Северной Америки: таблица

Для лучшего восприятия мы решили скомпоновать всю информацию и представить в виде таблицы, которая представлена ниже.

Виды полезных ископаемых

железные, медные, серебряные, цинковые, титановые, никелевые, ванадиевые, урановые, полиметаллические, кобальтовые, золото, платина

природный газ, каменный уголь, нефть

молибденовые, урановые руды, полиметаллические цинковые, золото

флюорит, барит, сера

природный газ, каменный уголь, нефть

природный газ, каменный уголь, нефть

железные, титановые, литиевые, медные, молибденовые

медные, полиметаллические, ртутные, серебряные, вольфрамовые, молибденовые, золотые,

полиметаллические, железные, цинковые, бериллиевые, литиевые, ториевые

асбест, тальк, слюда, флюорит

нефть, природный газ

Мексиканская и Приатлантическая низменности

природный газ, каменный уголь, нефть

фосфориты, сера, тальк

Заключение

Материк Северная Америка находится в северном и западном полушариях нашей планеты. Его географическое положение, природные условия и геологическое строение повлияли на формирование минеральных ресурсов.

Основные полезные ископаемые Северной Америки — это руды цветных металлов, нематаллические руды и горючие ископаемые. Среди них природный газ, нефть, каменный уголь, фосфориты, урановые, свинцовые, цинковые, никелевые, серебряные руды, золото, платина и другие.

Благодаря большому количеству и разнообразию ресурсов, два основных государства на материке способны обеспечивать себя сами и не зависеть от других стран.

Источник: fb.ru