Мне неоднократно приходилось слышать: мол, на Урале малахит закончился ещё в конце XIX века. Нет его здесь больше, и всё тут. А все поделки да сувениры, которые продают в многочисленных магазинах – они из привозного материала, который везут аж из Африки и только обрабатывают в местных камнерезных мастерских. Конечно, в этом утверждении есть доля правды, но безоговорочно верить таким «знатокам» всё-таки не стоит.

Зайдя в сувенирный магазин, мне не раз приходилось удивляться одной странности: бывает, стоят на полке два казалось бы одинаковых изделия, только ценники на них отличаются в несколько раз. Поначалу я приписывал это качеству камня, из которого они изготовлены. Есть же такое ещё советское понятие, как сорт сырья. Наверное, те, что подешевле, из камня какого-нибудь второго сорта, а те, что подороже – из первого, к примеру. Ведь даже взгляду непрофессионала видно, что два изделия отличаются и фактурой камня, и рисунком малахитовых прожилок.

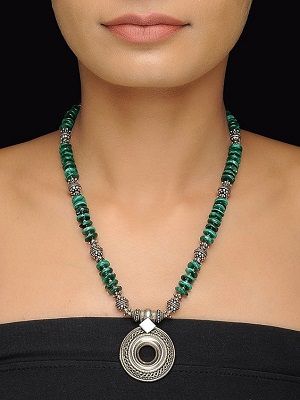

Зачастую два почти одинаковых изделия из малахита могут отличаться по стоимости в несколько раз. Иногда это говорит о том, что одно из них выполнено из африканского малахита, а другое – из уральского (но не в этом случае). Фотография из открытых источников

Поиски Уральского малахита. Документальный фильм компании Камневеды

Однажды разница открылась мне, причем совершенно случайным образом. Видимо, не одного меня занимал этот вопрос, и в сувенирном магазине при минералогическом музее Екатеринбурга я краем уха услышал такой разговор:

– А почему вот эти серёжки стоят 700 рублей, а эти – 2 тысячи? Ведь они почти одинаковые.

– Те, что подешевле, они из привозного заирского малахита, а дорогие – из местного, уральского. Видите, у них и рисунок камня отличается. На африканском прожилки крупнее и грубее, а на нашем тонкие и ветвистые.

– А разве на Урале ещё малахит остался?

– Конечно остался, куда же он денется? Просто его промышленно больше не добывают. А местные мастера свои места знают, некоторые даже и сами за камнем ездят.

Меднорудянский карьер в наши дни. Фотография с сайта uralmines.ru

Учёные подтверждают – в уральских недрах действительно осталось ещё немало того самого знаменитого малахита. Просто потребности добывать его в промышленных масштабах сейчас не существует. Месторождения, которые осваивались веками – к примеру, знаменитые Гумешки под Полевским – ныне полностью выработаны. Закладывать же новые рудники лишь для нужд камнерезных мастерских – дело нерентабельное, а потому в наших капиталистических реалиях совершенно бесперспективное. Проще из Конго привезти.

Натёки медных окислов на каменных стенах Шиловского рудника. Скорее всего, в глубине породы имеются и некоторые запасы поделочного малахита

В качестве перспективного места для разработки новых месторождений поделочного малахита учёные указывают на огромные заболоченные площади, протянувшиеся по Невьянскому району Свердловской области от Нейво-Рудянки и Кировграда до Быньгов и Нижних Таволог. Вполне возможно, что ещё одна крупная жила протянулась почти на двадцать километров от Лёвихи до Черноисточинска. Да и запасы знаменитой Меднорудянки под Нижним Тагилом ещё не исчерпаны – в частности, большие запасы поделочного малахита разведаны неподалеку от знаменитого тагильского рудника на Коровинско-Решетниковском месторождении. По мнению авторитетных учёных эти месторождения могли бы дать тысячи тонн малахита, по качеству не уступающего камню, который добывали на Урале на протяжении всего XIX века.

Есть ли РУССКИЙ МАЛАХИТ сегодня

Один из образцов найденного мною уральского малахита

Косвенным подтверждением всего этого может послужить тот факт, что в своей «охоте» за минералами я неоднократно находил неплохие образцы малахита – порою для этого достаточно было всего несколько минут поработать кайлом в старой оплывшей хитниковской «закопушке».

Когда вам говорят, что малахита на Урале больше нет, а все местные сувениры сделаны из заирского камня, не принимайте это утверждение на веру безоговорочно. Запасы подземных кладовых Хребта России поистине неисчерпаемы, и богатств в них хватит ещё не на один век. Правда, девять из десяти изделий на полках магазинов действительно выполнены из привозного сырья – к сожалению, это тоже факт.

Хотя заирский малахит уступает по качеству уральскому, это очень красивый и необычный камень. С учётом того, что некоторые недобросовестные продавцы могут попытаться продать вам втридорога африканский малахит под видом уральского, при покупке сувениров зачастую стоит задуматься: а нужно ли переплачивать?

Источник: dzen.ru

Меднорудянское месторождение в Нижнем Тагиле

История этого знаменитого уральского месторождения, расположенного в городе Нижнем Тагиле (Свердловская область), началась в 1762 году. Однако ещё на чертеже 1722 года с южной стороны горы Высокой обозначена медная яма. В 1761 году здесь было открыто месторождение медной руды, а на следующий год началась разработка рудника. До 1775 года там добывали медную и железную руды.

Добыча была остановлена из-за большого притока воды в шахты. Тогда ее откачивали вручную, бадьями из водоотливных шахт.

А в 1814 году житель Нижнетагильского завода Кузьма Кустов решил вырыть у себя во дворе колодец и обнаружил большое количество медной зелени — малахит. Это событие послужило толчком к возобновлению промышленной эксплуатации рудника. Его назвали Меднорудянским — по названию речки Рудянки. Возобновилась выплавка меди на Выйском заводе.

Возобновлением рудника в 1814 году руководил екатеринбургский мещанин Пётр Дубровин. Месторождение отрабатывалось подземным способом. Шахтные стволы имели квадратное или прямоугольное сечение, крепились сплошной деревянной крепью.

Система разработки была такая: по рудному телу проходился главный штрек, от которого через каждые 8 м проводились квершлаги. А параллельно главному штреку — боковые штреки. Таким образом, шахтное поле делилось на квадраты. Все выработки крепились деревянной крепью (лиственничные брёвна толщиной не менее 25 см). Вниз спускались по деревянным лестницам.

Горные выработки освещались свечами. После отработки богатых запасов выработки закладывались пустой породой или бедной медной рудой.

Проходка выработок осуществлялась вручную с помощью кайла, клиньев и кувалды (ограниченно применялся порох). На забое работали 2 человека, ими же осуществлялась первичная сортировка руды. Откатка до рудничного двора (светлицы) проводилась вручную в тачках. Там повторно сортировалась руда — отбирался хороший малахит на декоративно-поделочные цели и украшения и мелочь.

Руду везли для выплавки меди на Выйский завод. Для выплавки одного пуда меди требовалось добыть до 60 пудов медной руды. Часть меди отправляли на Екатеринбургский монетный двор.

Деревянная крепь вертикального ствола шахты

Руду на поверхность поднимали в бадьях, при помощи паровой машины. Качество руды определялось без химических анализов: набирали в специальную железную ложку медной руды и нагревали её на жаровне, если ложка краснела от выделившейся меди, значит руда хорошая, годится для выплавки. Содержание меди в добываемой руде составляло 3,5-10%. Вода первоначально откачивалась бадьями с конными приводом, позже, когда стали отрабатываться более глубокие горизонты, — штанговыми насосами (сначала приводимых в действие от водяных колёс, затем паровой машиной конструкции известных изобретателей Черепановых).

В 1830 году руководителем Меднорудянского рудника назначили Ф.И. Швецова. Под его руководством рудник был модернизирован, производительность за 10 лет выросла в 4 раза. В 1834 году отец и сын Черепановы построили первый в России паровоз, который возил руду с Меднорудянского месторождения на Выйский завод. Правда, позже паровоз заменили конной тягой.

В 1843 году на руднике построили медеплавильную фабрику для выплавки черновой меди и назвали его Матильдинским заведением, в честь жены Анатолия Николаевича Демидова — Матильды де Монфор.

Рудник, прежде всего, был известен как богатейшее месторождение малахита. Он далеко обогнал по запасам этого поделочного камня Гумешевский рудник Полевского завода, воспетый сказами Павла Бажова. Например, в 1836 году на шахте «Надежная» была найдена глыба малахита весом в 380 тонн.

Из тагильского малахита делали колонны для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, многочисленные вазы, камины, столешницы, разнообразные украшения. В середине XIX века на руднике добывали больше половины всей меди, добываемой в Российской империи (198 340 пудов в 1852 году). Между тем, целенаправленной разведки месторождения не проводилось, горные выработки располагались хаотично.

Во время поездки на Урал в 1837 году в шахту «Надёжная» спускался будущий император Александр II. Там он собственноручно отбил кусок малахита. Куртку, в которой он спускался в шахту, сохранили в заводском музее. А в 1887 году в одну из шахт спускался великий князь Сергей Михайлович Романов. Позже тут побывал Н.Д.

Телешов, который описал спуск в шахту в своём очерке.

В 1834 году механики отец и сын Черепановы построили первый в России паровоз. С его помощью возили руду с Меднорудянского месторождения на Выйский завод. Хотя позже их снова заменили конной тягой. В 1842 году Ф.И. Швецовым на руднике была построена медеплавильная фабрика.

К концу XIX века на Меднорудянском руднике было заложено 38 шахт, горные работы вели уже на глубине 325 м. В эксплуатации находились шахты «Северная», «Темно-Павловская» и «Федоровская». Самые богатые участки оказались отработанными к 1913 году, объёмы добычи стали падать, и в 1918 году, во время Гражданской войны, рудник был поставлен на консервацию и затоплен.

В 1972-1988 и в 2001-2003 годах месторождение эксплуатировалось карьером Высокогорского рудоуправления для добычи железной руды. Сейчас работы остановлены, только на западном борту одиноко стоит экскаватор.

Карьер очень красивый, разноцветный. Тонкодисперсный малахит, разноцветные глины, мартит и бурые железняки окрашивают борта карьера в зеленый, голубой, сиреневый, малиновый и желтый цвета. Тут и там видны остатки от старых «демидовских» шахт, а внутренний отвал почти завален лиственничными бревнами.

В самом карьере можно найти небольшие, но красивые кусочки малахита в виде натёчных форм или радиально-лучистых кристаллов. Много красивых обломков мрамора, пятнистой, полосчатой и брекчиевидной текстур, белого, бежевого, зеленоватого и малинового цветов.

Часто встречаются натёчные формы халцедона и небольшие кристаллы горного хрусталя. Вмещающие породы: базальты и их туфы (часто рассланцованные), мраморизованные известняки и граниты силурийского возраста, перекрытые сверху глинами.

Схематичный геологический разрез месторождения (Петров В.П. — Рассказы о драгоценных камнях, 1985):

1 — глины коры выветривания; 2 — известняки; 3 — граниты; 4 — малахит

Стоит добавить, что на Меднорудянском медно-скарновом месторождении впервые в мире найдены минералы брошантит (открыл А. Леви в 1824 году) и делафоссит (найден в 1847 году В.В. Нефедовым, анализирован П.И. Евреиновым, современное название дал К. Фридель в 1873 г.).

Карьер Меднорудянского месторождения расположен в центре города Нижнего Тагила. Спуск в карьер начинается от улицы Рудянская. Самые красивые виды карьера открываются с вершины Строгановских отвалов, где располагается интересный музей горной техники.

Владислав Тимофеев

- О находке глыбы малахита в Нижнем Тагиле, 1836 г.

- Высокогорское месторождение (Нижний Тагил)

- Тагильский медный стол. Информация к размышлению

- Тайны Лисьей горы

- Город Нижний Тагил: достопримечательности и история

Источник: uraloved.ru

Как и где добывают малахит

Малахит знаком всем, кто читал сказы Бажова. Знаменитый «Каменный цветок» рассказывает о труде уральских малахитчиков. Его название происходит от греческого «малахе», что означает ‒ мальва.

Особенности малахита

Он известен с древних времен и является достаточно распространенным поделочным и ювелирным камнем. Минерал зеленого цвета в природе встречается в виде «почек» или «корок».

Малахит имеет концентрически-зональную структуру и является дигидроксокарбонатом меди

Цветовая гамма минерала распространяется от пастельно-зеленого до темно-зеленого. У него чаще всего непрозрачная структура, прозрачные образцы ‒ большая редкость.

Особенно ценится волокнистый, так называемый плисовый, лучистый малахит с шелковистым блеском и атласной фактурой. Он плотный по структуре и отличается темными оттенками.

Кроме этой разновидности естествоиспытатель П. С. Паллас выделил еще скорлуповатый или бирюзовый. Он образует натечные формы и является более дорогим по сравнению с плисовым.

Лучшие образцы ‒ нежно-зеленых оттенков с необыкновенными узорами. Камень сохраняет цвет в течение долгого времени, не тускнеет даже на свету. Возможно использование минерала в качестве красителя, его достаточно просто измельчить в порошок.

Месторождения малахита

Минерал известен уже около 4000 лет. Первые месторождения малахита находились в Египте и Израиле. Все известные места относятся к одному типу и связаны с зонами окисления медной руды.

Чаще всего добыча малахита ведется одновременно с медью, происходит процесс практически одинаково

В России малахит начали добывать в начале 18 века в период освоения медных руд на Урале. Первый ювелирный камень был найден в районе Нижнего Тагила. Здесь впоследствии и добывали основную массу российского малахита. Не уступал по объемам и Гумешевский рудник. В 19 столетии разрабатывали Меднорудянское месторождение.

Малахитовый бум в России пришелся на начало 18 века. В это время строился Петербург. Местная знать стремилась перещеголять друг друга. Малахит стал активно использоваться как поделочный камень, особенно популярной была «русская мозаика». Технику применяли при изготовлении ваз, каминов, колонн.

Из мягких материалов создавали нужный предмет, а потом покрывали его малахитовыми пластинками. В качестве основы в некоторых случаях служили медь и цемент.

Крупные и на сегодняшний день практически единственные месторождения малахита находятся в Демократической республике Конго (бывший Заир), другие месторождения либо исчерпаны полностью, либо будут исчерпаны в ближашие годы. Рудники Катанги расположены на юго-востоке страны. На бортах карьеров расположены малахитовые гнезда. В них покоятся глыбы весом до пяти тонн!

Большое количество малахита поступает на ювелирный рынок как раз из Демократический республики Конго. В незначительных масштабах его добывают в Австралии, Казахстане, Аризоне, Франции. Французский малахит обладает бирюзовым оттенком и стеклянным блеском!

В природе встречается много образований, которые примеси малахита окрашивают в зеленый цвет. Несмотря на сокращение выработки, существует немало пористых пород, в которых пустоты заполнены малахитом.

Один грамм натурального малахита стоит около 5 долларов. Стоимость изделий с этим камнем будет в несколько раз выше

Малахит относится к полудрагоценным камням, но это не умаляет его красоты и популярности. В ювелирной промышленности камень чаще всего режут на кабошоны или бусины. Красиво смотрятся малахитовые вставки в серьги, медальоны из серебра и белого золота.

Источник: uvelirnoedelo.ru