Новые вопросы по истории

Каковы главные причины голода 1921-1922 в раннем СССР?

Периоды Столетней войны, каковы были причины?

Кому была построена самая большая пирамида в мире?

Кто такой Бог Сэт?

Кто его брат?

Помогите с сочинением. Если бы я жил/-а во Франции в период Великой Французской революции, на чьей стороне и почему были бы мои симпатии?»

Главная » История » Древняя русь экспортировала А. серебро, хлеб Б. коней, мёд, лес В. пушнину, мёд, воск

Источник: iotvet.com

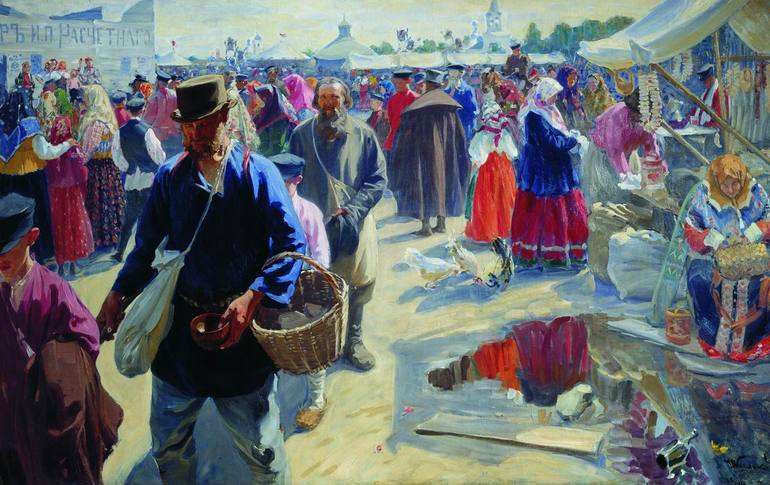

Меха, пуд пшеницы, серебряный слиток и тяжелая монета: чем расплачивались русские на протяжении истории?

Для современной цивилизации использование денег как средства обмена на товары и услуги стало привычным. Однако деньги в форме, как мы их знаем сегодня, приобрели свою текущую функцию после прохождения ряда стадий эволюции. Историки делятся информацией о разнообразии способов платежей, используемых на территории России в прошлые эпохи

Хлеб x SEREBRO — На лицо (Malfa Future video + Original Audio)

Пшеница

Собирательство было одним из первых видов занятий древнего человека: он исследовал вкус различных растений, корней и плодов, чтобы узнать, можно ли их употреблять в пищу. С течением времени человечество осознало, что растения можно не только собирать, но и культивировать — это знание привело к появлению сельского хозяйства.

Когда образовалась Древняя Русь, население уже овладело техниками посадки растений и обработки почвы, поэтому в южной и центральной части страны сельское хозяйство было распространено. В эпоху натурального хозяйства зерновые культуры, в частности, пшеница, начали выполнять функцию валюты. Из-за её капризности и требовательности к условиям роста пшеница оценивалась очень высоко и использовалась как обменный товар.

Поголовье скота

В системе внешней торговли большую роль играл скот. Византия, центр мировой торговли и торговых операций, была ключевым торговым партнером.

Славяне предоставляли Византии большое количество скота, который затем обменивали на драгоценные товары: шелковые ткани, золото, вина, специи, овощи и фрукты.

Меха

Пушнина была одной из ключевых валют в Древней Руси и даже за ее границами: продажа мехов позволила стране достичь нового уровня международной торговли.

Географы Востока регулярно упоминали, что Русь обладает ресурсами для обмена большим количеством мехов белок, бобров, соболей, горностаев, куниц. Географ из Саманидов, Ибн Руста, в 930-е годы утверждал, что славяне не имеют своей монеты, вместо этого они используют мех куницы.

Хотя эти данные могли быть немного устаревшими, он указывал курс обмена: один мех равнялся 2.5 дирхемам. Для успешной торговли мехами русы осваивали северные территории страны, где добывали эту ценную пушнину.

Драгметаллы

Историк Георгий Вернадский указывает, что в Киевской Руси запасы металлов были ограниченными, хотя впоследствии металлургия развилась до высокого уровня.

Самородок золота

Железо, используемое для производства оружия и бытовых предметов, было важным как для военных, так и для мирных целей. Медь, олово, свинец, серебро и золото импортировались из других стран, с которыми были установлены торговые связи. Драгоценные металлы добывались в основном в результате войн, поэтому они были доступны только для богатых.

Церковь была постоянным покупателем драгоценных металлов, заказывая церковные сосуды, кресты, оклады для икон и священных писаний.

Железная руда

Интересно, что в киевскую эпоху Древней Руси золото и серебро стали основной единицей платежной системы. Так появились гривны — шейные металлические украшения в виде обруча, которые в свою очередь делились на кунные, серебряные и золотые.

Безмонетная эпоха

XII-XIV века в истории Руси известны как «безмонетный период». После монгольского нашествия государство переживало экономический спад и потеряло способность вести внутреннюю и внешнюю торговлю.

Гривна в древней Руси

В этот период население вернулось к натуральному хозяйству и более древнему способу оплаты — пищевыми продуктами, мехами и скотом. Кроме того, массовое производство денег стало невыгодным из-за его трудоемкости. Началось производство слитков-гривен, которые имели слишком высокую стоимость и были доступны только богатым людям, да и то чисто для накопления.

К концу XIII века денежное обращение на Руси замерло. Новый импульс к его развитию дала татарская валюта, которую славяне получали в процессе обмена. «Денга» или «танга» — серебряные монеты — в итоге породили общеупотребительное понятие «деньги».

Рубли и банкноты

Историки обнаружили летописи от XIII столетия, в которых стало появляться слово «рубль» — название российских денег, использующееся до сих пор. 800 лет назад рубли еще не были монетами — рублями называли небольшие серебряные слитки.

Денга древней Руси

Столетие спустя рублями были отрезками гривен, а куны остались в истории в качестве пережитка прошлого. Экономисты и историки предполагают, что с годами ценность гривны и рубля уравнялась, и оба понятия стали равнозначными.

Поскольку на территории российских земель всегда было много разных способов оплаты и аналогов денег, создать единую систему не удавалось аж до эпохи царствования Петра Великого.

Денежная реформа Романова в XVIII столетии создала полноценную систему, во главе которой стоял рубль . Кроме рубля Монетный двор чеканил и другие монеты: полушки, денги, копейки пятаки, гривны полтины и полуполтинники. 1 рубль равнялся 4 сотням полушек, 2 сотням денег, сотне копеек, 20 пятакам, десятке гривен, 4 полуполтинникам или 2 полтинам.

Экономика Российской Империи стала меняться, и металлические деньги стали терять свою ценность — драгметаллов в казне становилось меньше, отчего и товары стали дороже. В это время императрица Екатерина Великая ввела ассигнации — прототип современных банкнот.

В Петербурге и Москве были банковские отделения, в которых можно было разменять ассигнации на монеты. Бумажные деньги были легче, их было проще производить, носить и переносить, отчего они стали популярнее грузных металлических монет.

Позже Сенат стал разрабатывать купюры достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей. Технологии производства были несовершенными, и овладеть ими смогли фальшивомонетчики — преступники без труда делали из купюры в 25 рублей банкноту на 75 рублей. С тех пор 75-рублевые ассигнации не выпускались, а имеющиеся в обороте деньги изымали, чтобы уничтожить. Позже рубли печатались и в Советском Союзе, и продолжают печататься по сей день.

Банковские карты

В 1951 году банк из США под названием Long Island Bank выпустил первую банковскую карту, что стало началом новой эпохи. Несмотря на то, что экономика СССР была развитой, карты в Союзе появились лишь под закат — осенью 1991 года. Впервые на территории Союза оплата картой прошла 21 сентября 1991-го — держатель карты Visa по имени Игорь Липанов купил пиво и табак.

С распадом СССР сотрудничество РФ и США стало теснее, в стране стали производить все больше банковских карт. Сейчас дебетовые карты стали настолько популярны, что почти вытеснили бумажные деньги и тем более монеты.

Ставьте ПАЛЕЦ ВВЕРХ и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на Дзен канал.

Источник: dzen.ru

Путь из варяг в греки: описание маршрута и его значение

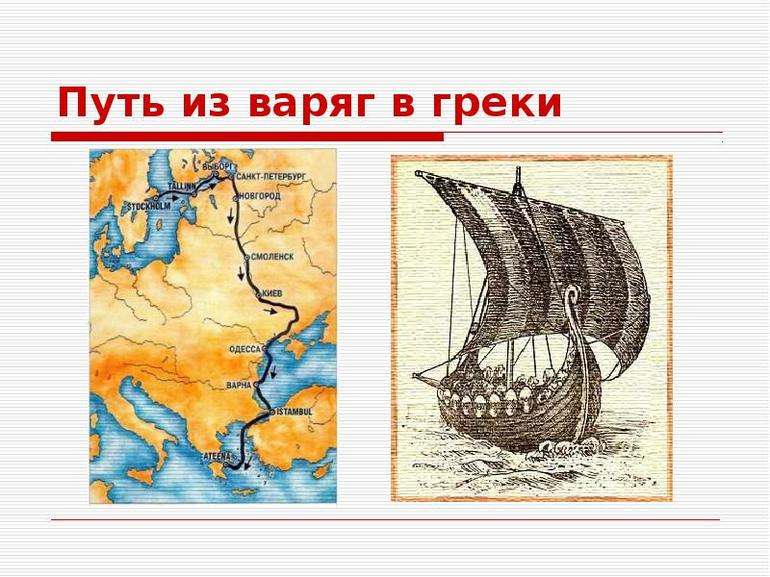

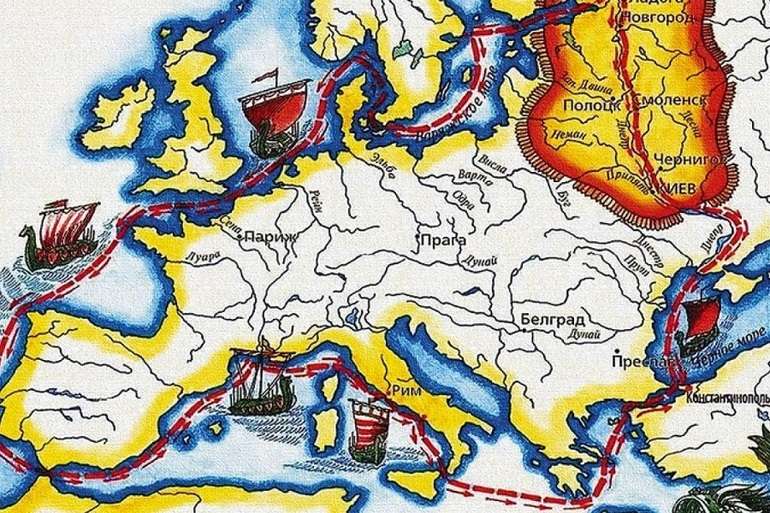

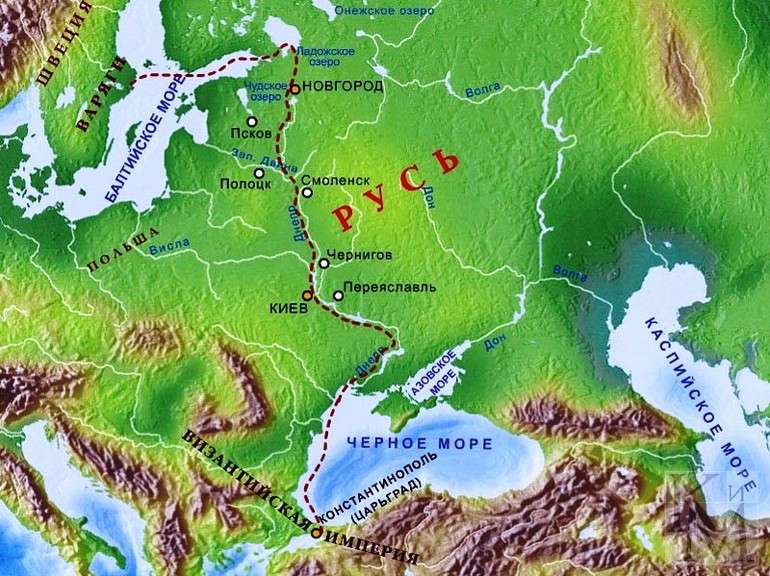

Водный путь «из варяг в греки» также назывался Варяжским или Восточным. Он соединял север (Балтийское море) и юг (Византию), до XII века оставаясь одним из самых важных и востребованных. Огромное значение путь имел для русских купцов, которые могли торговать с Константинополем и скандинавскими странами, хотя первоначально дорогой пользовались варяги для нападения на Европу.

Протяженность маршрута

Путь «из варяг в греки» пролегал только по водной поверхности: рекам, озерам и морям. В условиях IX—X вв. еков это было крайне удобно для тех, кто желал поскорее добраться из одной точки в другую.

Стоит сразу отметить, что названия «варяги» и «греки» не полностью соответствуют современным. Варяги на карте — это скандинавские жители, обычно наемные воины, греками же в Древней Руси были жители Византии, которые говорили на греческом языке. Путь «из варяг в греки» проходил по следующему маршруту:

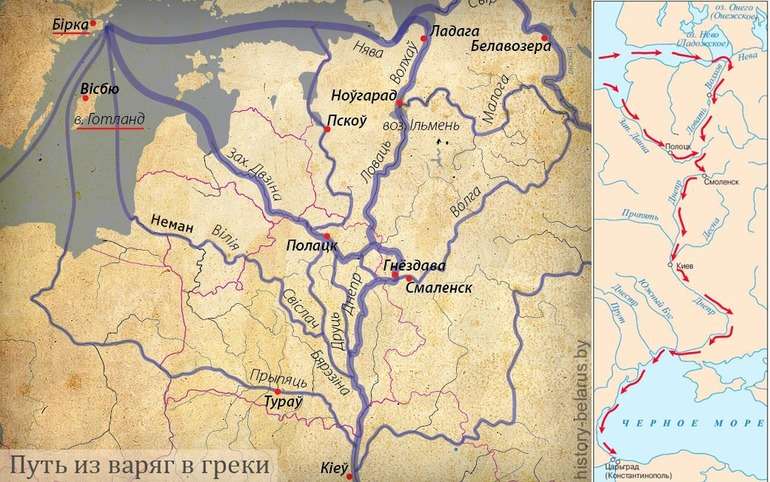

- Он начинался на Скандинавском полуострове в одном из крупных торговых городов — Сигтуне или Бирке. Также он мог начинаться на острове Готланд или на южном берегу Балтийского моря — в Щецине, Старигарде, Винете или Ральсвике.

- Далее он проходил по Балтийскому (Варяжскому) морю и выходил через Финский залив.

- После этого корабли следовали по реке Неве в Ладожское озеро.

- Проплывали реку Волхов в озеро Ильмень, следовали по рекам Ловать и Днепр.

- Через Черное море корабли добирались до Константинополя (Царьграда), нынешнего Стамбула.

Таким же образом плыли в обратную сторону.

Географические особенности

Проследить дорогу «из варяг в греки» по карте довольно просто, там же можно заметить, что она соединяла Северную Европу с Южной. Длина маршрута составляла более 2 тысяч километров. Путешественники должны были обладать крепкими и надежными судами, которые позволили бы легко пройти такое расстояние. Обычно ладьи имели значительные размеры (от 16 м в длину и 2 м в ширину), на них были установлены паруса и несколько пар весел (не менее 8—10).

Чаще всего путешественники шли по рекам весной и летом, осенью отправлялись немногие, так как приближающаяся зима сковывала дорогу льдом. Нередко путешественникам приходилось останавливаться в городах для перезимовки. Другие особенности пути:

- Направляясь в сторону Византии, корабли должны были плыть по рекам Волхов и Ловать против течения. В обратную сторону приходилось двигаться против течения всего Днепра.

- Между Ловатью и Днепром (точнее, между Ловатью — Двиной, Двиной и Днепром) нет водного прохода, то есть путешественникам нужно было тянуть корабли на себе несколько километров.

- Некоторые историки считают, что путешественники плыли не на одном корабле, а пересаживались с тяжелых морских на более легкие и подвижные речные. Последние составляли в длину не более 10—12 метров и опускались только на полметра в воду. Чаще всего пересаживались дважды. После прохождения Балтийского моря меняли морские суда на речные. Второй раз пересаживались в Черном море: в основном использовали византийские торговые суда средиземноморского типа.

- Многие реки были трудны для судоходства из-за большого количества порогов, а озера Ладожское и Ильмень сотрясали штормы.

Несмотря на все трудности, водная дорога намного безопаснее и дешевле сухопутной: не нужно было кормить лошадей и менять их, для себя путешественники также ловили рыбу. Кроме того, на берегу многих купцов подстерегали разбойники, от которых было проще оторваться по рекам.

Историческое значение

Историки до сих пор не могут точно установить, кто первым открыл этот путь. Существуют две точки зрения:

- Освоение шло с севера, а первым его открыл конунг (верховный правитель) Ивар Приобретатель (Широкие Объятья) в VII веке. Описания в скандинавских источниках говорят о том, что открытие совершил Эйрик Путешественник. Это косвенно подтверждается начавшимися набегами скандинавов на южный берег Черного моря и Крым.

- Монах Нестор, автор «Повести временных лет», дал подробное определение и описание пути, но в обратную сторону — от греков к варягам. Он же упоминает о том, что этим путем с юга прошел апостол Андрей, проповедуя Евангелие. Однако это событие могло произойти только в I веке н. э., что делает рассказ Нестора несколько неправдоподобным.

Сегодня большинство историков придерживается первой версии. В IX веке викинги-скандинавы совершали набеги в Европу, наверняка часть пути они прошли реками, постепенно открывая дорогу до Византии. Но воинственные северные жители принесли не только разрушения. На их землях тогда уже правили князья с дружиной, существовала хорошо продуманная религия, в то время как славянские племена только формировали племенные союзы. Неудивительно, что этим путем в Древнюю Русь пришел Рюрик — первый правитель, призванный русичами.

Некоторое время Варяжский путь использовался для военных целей и грабежей, постепенно викингов вытеснили купцы со всех прилегающих земель. Впрочем, первыми купцами стали сами викинги, привозившие в Византию славянских рабов. В XI веке вдоль всего пути постепенно выстроились деревни и крепости, поселились люди, занимавшиеся обслуживанием кораблей и путешественников.

Привозные товары

С развитием торгового дела уменьшился и сам путь. Теперь купцам не нужно было проплывать всю дорогу от Балтики до Черного моря — достаточно было довезти товар до крупных перевалочных пунктов — Киева и Новгорода. Торговали разными товарами:

- Из Скандинавии направляли солдат и рабов, сырец-железо, амбру, вещи из китовой кожи, моржовую кость. Также привозили награбленные товары: французские вина, драгоценности и серебряные предметы, тонкие ткани.

- Из Прибалтики шел янтарь.

- Северная Русь (Новгород) поставляла пушнину (меха), лен и кожу, смолу, мед и воск, леса, кованую утварь и керамику.

- Южная Русь (Киев) торговала хлебом, серебром, ремесленными изделиями.

- Константинополь продавал посуду, ткани, вина, книги, иконы, стеклянные и ювелирные изделия, пряности.

Каждая сторона поставляла собственное оружие и изделия своих ремесленников и художников.

Стоит отметить, что с развитием торговли роль набегов не уменьшилась: даже после воцарения Рюрика славяне продолжили ходить в Константинополь за добычей.

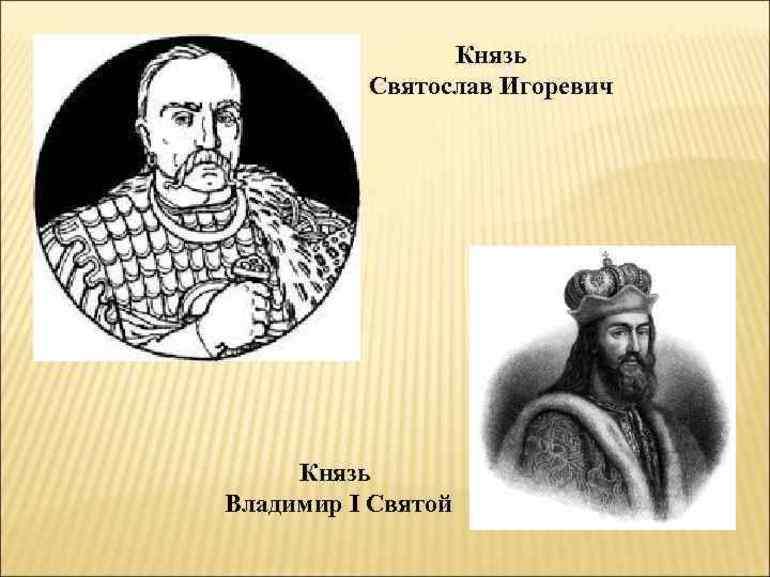

Наибольшее значение путь пережил в X—XI вв. еках при князьях Святославе Игоревиче и Владимире Святославовиче. С XII столетия его роль начала снижаться. Этому способствовали раздробленность русского государства, упадок Византии и последующий перенос центра торговли в Венецию, захват ордынцами Нижнего и Среднего Поднепровья.

Морская дорога «из варяг в греки» существовала около 250 лет, но ее значение для развития Руси огромно. Сперва этот путь использовали варяги в набегах, затем по нему стали активно переправляться купцы, благодаря чему на территории русских земель появились и развились крупные торговые города — Киев и Новгород. Эти же путем прошел первый русский князь Рюрик.

Источник: diaryrh.ru