СК объявил о завершении дела о расстреле царской семьи. Самое время вспомнить, куда делся золотой запас российских самодержцев и кто теперь на него может претендовать.

Читать ren.tv в

Следственный комитет РФ опубликовал на своём сайте все материалы из дела о расстреле Николая II и его семьи. Согласно этим документам, расследование, которое тянулось с 1993 года, завершено. Останки царской семьи идентифицированы. Остался нерешённым только вопрос о судьбе золотого запаса Российской империи, который, согласно законам империи, считался собственностью императора. По состоянию на 1914 год золотой запас Российской империи составлял 1311 тонн золота и являлся самым крупным в мире.

Судьба золота

О судьбе этого золотого запаса было достаточно много публикаций, из которых известно, что он практически в полном объёме оказался в банках США, Англии, Франции, Японии, Швеции и Чехословакии. При этом в большинстве публикаций утверждается, что виновниками передачи золота являются большевики.

Как добывают золото на драге

В то же время из документов видно, что это не совсем так. Большая часть слитков была передана в западные банки не большевиками. При этом как минимум около 900 тонн драгметалла должны быть возвращены на Родину. Ведь они оказались на Западе на условиях возврата преемникам Российской империи, а их законным собственником может быть только российский народ.

Поворот в войне

В период Первой мировой войны, а именно – в 1914-1917 гг., правительство Николая II передало Англии 458,5 тонн золота. На тот момент Россия, Англия и Франция являлись союзниками. Они вместе воевали против Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии. Поскольку Российская империя несла основную нагрузку в войне, она нуждалась в оружии.

Англия согласилась выделить военные займы на закупку вооружений. В свою очередь, император Николай II передал золотые слитки в качестве гарантии военных займов. По договорённости между союзниками военные кредиты предполагалось погасить за счёт репараций с побеждённой стороны.

Однако в марте 1918 года Россия, теперь уже советская, была вынуждена выйти из войны. Произошло это в условиях начавшейся Гражданской войны, а также предательства «союзников». Англия и Франция не только отказались от дальнейшей помощи России, но и начали интервенцию на её территорию. После начала австро-германского наступления правительство Ленина вынуждено было подписать Брестский мирный договор. По нему Россия обязалась выплатить репарации Берлину в количестве 245,5 тонн золота.

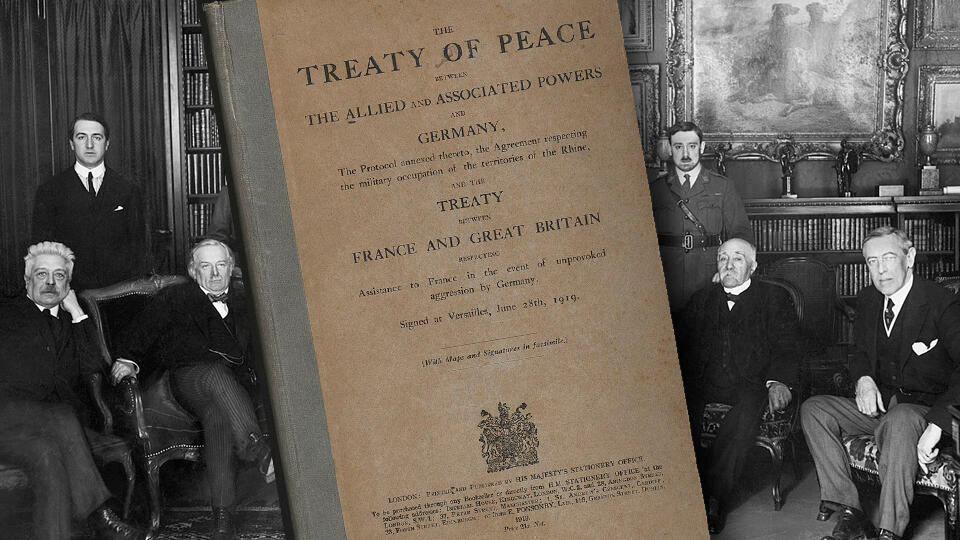

Тем не менее Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария были настолько ослаблены войной с Россией, что уже осенью 1918 года были вынуждены сами капитулировать перед Англией, Францией и США. На этом Первая мировая война закончилась. По её итогам было подписано несколько соглашений, согласно которым Германия, Австрия, Венгрия, Болгария и Турция обязались выплатить репарации своим бывшим противникам, в т.ч. преемникам Российской империи. Это было прямо прописано в Версальском, Сен-Жерменском, Трианонском, Нейиском и Севрском договорах.

А вы думали что, много золота вокруг нас, это надо видеть и собирать.

Англия, Франция и США оставили за собой право на самостоятельное взыскание тех репараций, которые причитались преемникам Российской империи. Для этого они создали Репарационные комиссии, которые взыскали с побеждённых стран репарации в полном объёме, в т.ч. и российскую долю.

Кроме того, согласно Версальскому мирному договору, Германия обязалась вернуть золото, поступившее от большевиков. Эти слитки следовало вернуть в Россию, но фактически их передали Англии и Франции, которые присвоили и эти драгметаллы.

Золото можно затребовать

Вопрос в том, что условие о необходимости возврата преемникам Российской империи как тех слитков, которые передал Николай II, так и тех, которые передал Ленин по Брестскому миру, никто не отменял. Точно так же никто не отменял необходимость возврата золота, переданного Временным правительством, а также правительством адмирала Колчака.

В 2020 году в российскую Конституцию были внесены поправки, согласно которым Российская Федерация стала не только продолжателем СССР, но и преемником Российской империи. Теперь ничто не мешает затребовать возврата 900 тонн золота на Родину.

Наследники императора

Это понимают и на Западе. Поэтому западные СМИ распространяют версию о том, что «законным претендентом» на золотой запас Российской империи является жительница Испании Мария Владимировна Романова. Её именуют не иначе, как «наследницей» последнего императора.

В качестве «аргумента» приводится постановление Президиума Верховного Суда РФ, принятое в октябре 2008 года, т.е. при президенте Дмитрии Медведеве. Суд признал Николая II и его семью жертвами политических репрессий. Поскольку это постановление вынесли по иску представителей Марии Романовой, на Западе склонны считать, что суд тем самым признал её статус «наследницы».

В то же время в соответствии с российским законодательством претендовать на возврат или возмещение имущества могут только прямые потомки жертв политических репрессий. Мария Романова к числу таковых не относится, т.к. является внучкой двоюродного брата Николая II. Таким образом, прав на активы Российской империи у неё нет.

В то же время такие права есть у другого субъекта.

Золотой запас Российской империи был создан имперским Государственным банком в период с 1862 по 1904 гг. За этот период Госбанк приобрёл слитки на общую сумму 1,62 млрд рублей. В этот же период Госбанк участвовал в так называемой «выкупной операции».

В 1861 году российское правительство отменило крепостное право, но обязало бывших крепостных выкупить собственные земельные наделы по цене, в несколько раз превышавшей рыночную. В 1861-1905 гг. Госбанк получил с крестьян свыше 1,6 млрд рублей выкупных платежей. Поскольку золотой запас Российской империи был сформирован за счёт средств русского крестьянства, его следует вернуть законному владельцу – российскому народу.

Источник: ren.tv

Где добыли первое русское золото?

Европа с самого начала была частью света, плохо оборудованной для жизни. Малонаселенной частью света, да и бедноватой, по правде сказать. Несметные богатства Востока и Индии здешним государям и не снились. К обмену на те богатства они могли предложить немного: оловянную руду, янтарь, лес, меха, рабов… Тем более ценились сокровища, поступавшие с южного и восточного берегов Средиземного моря: пряности, драгоценные камни и золото.

Своего золота в Европе было немного. Хотя старались, искали. В ходе этих поисков в районе Кутной горы в Богемии нашли богатое месторождение серебра. Но золото в ощутимых количествах появилось в Европе только в 16-м веке, когда испанские конкистадоры стали грабить южноамериканские империи майя, инков и ацтеков.

В России была та же картина. За всю многовековую историю и Киевской, и Московской Руси на обширной ее территории золотоносных руд обнаружено не было. Так что и золото, и драгоценные камни на сокровищах Оружейной палаты — импортные. Привезенные, в основном, из Византии. А главной валютой в государстве Московском были собольи шкурки и серебряные «ефимки» («иоахимсталлеры») из той же Богемии.

А ведь в России искали золото с не меньшим вожделением, чем в Европе! Иван III для этого выписал из Италии рудознатцев. Его внук, Иван Грозный, послал Ермака Сибирь завоевывать, чтобы было чем богатству прирастать. Богатство-то, конечно, приросло, но золота в Сибири отыскали только при Петре I, который для разыскания ценных металлов и минералов выписал множество ученых немцев и основал Бергколлегию, то есть министерство горных дел.

Вложения в освоение Сибири и Урала напрасными не оказались. Еще при жизни Петра I, в 1714 году, на Нерчинских рудниках в Забайкалье, где тогда добывали серебро, рабочий Иван Мокеев начал добывать и золото, промывая рудничные отвалы. Из «диких степей Забайкалья» этот метод «перебрался» на алтайские серебряные рудники в Колывани, которые принадлежали Акинфию Демидову. Но все же промывка отвалов серебряных и медных рудников на предмет добывания из них золота в промышленных масштабах была невыгодна.

«Настоящие» золотые прииски были открыты в середине 18-го века на Урале в городе Березовский, что в 12 км от Екатеринбурга. Но все же первое русское золото в промышленных масштабах стали добывать не на далеком Урале, а в краях, гораздо более близких к Петербургу, в Карелии.

В этом до прелести диком и почти безлюдном краю расположено живописное Выгозеро. В это озеро впадают двадцать пять рек, а вытекает и течет в Белое море только одна — Нижний Выг. На этой реке было много порогов и водопадов. Самый известный среди них — Воицкий падун. Вода здесь падала по трем рукавам с высоты более 4 метров, издавая страшный грохот и вой.

Отсюда и произошло название водопада — Воицкий.

В 16-м веке чуть выше водопада появилась деревня Надвоицы (над Воицким же водопадом!). Принадлежала она Соловецкому монастырю. Как почти все деревни в этих краях, были Надвоицы деревней немноголюдной. В 1647 году тут числилось 26 крестьянских дворов и церковь. Стало быть, жило в Надвоицах человек 100−150.

Земледелием в этих краях прокормиться проблематично. Поэтому многие прирабатывали горняцким промыслом. В здешних лесах можно было, если повезет, «накопать» медной руды, которую крестьяне сдавали в соседний Выговский монастырь. В собственной меделитейной мастерской монахи отливали кресты и небольшие иконки.

В 1737 году один из таких самодеятельных рудознатцев, Тарас Антонов, отыскал медную жилу неподалеку от Надвоиц. Найденная руда оказалась довольно богатой, и ее стали разрабатывать промышленно. Так был открыт Воицкий рудник. Медную руду, которую добывали здесь, отправляли теперь в Петрозаводск, на государев меделитейный завод. Выплавленные из воицкой руды медные слитки везли из Петрозаводска на Монетный двор в Петербург, где чеканили монеты: полушки, копейки и пятаки.

Оказалось, что недаром Петр I столь заботился о том, чтобы были в его империи грамотные горные инженеры. Один из них обратил внимание, что в руде из Надвоиц иной раз поблескивают какие-то желтые блестящие крупинки. Золото! Так на Воицком руднике впервые в России начали добывать драгоценный металл.

За 50 лет работы российская казна получила отсюда около 74 килограммов золота и более 100 тонн меди. Но потом рудник истощился и его закрыли. Впрочем, говорят, что местное население потихоньку моет себе золото до сих пор.

Как видим, «золотой век» Надвоиц был коротким. Казалось бы, деревне теперь навсегда впасть в забвение. Но в 1916 году здесь прошла Мурманская железная дорога и возникла железнодорожная станция. Железнодорожники были всерьез настроены постепенно освоить дикий край вокруг железной дороги.

При управлении Мурманской железной дороги с этой целью даже был организован транспортно-промышленный колонизационный комбинат. Один из результатов работы этого подразделения — построенный неподалеку от Надвоиц поселок с несколько странным именем «Красный колонист». Хотя, если вдуматься, все понятно. «Красный», а какой же еще любимый цвет был в стране Советов в 1925 году? «Колонист» — четко обозначает ведомство, претендующее на то, чтобы стать хозяином здешних мест.

Впрочем, в конце 1920-х годов хозяином здесь стало другое ведомство. Через Надвоицы прошла трасса Беломорканала, одна из первых гулаговских строек. Из 140 тысяч заключенных, работавших (и умиравших) на канале, в лагерях вокруг Надвоиц обитало около 20 тысяч человек. На улицах поселка обычным прохожим стал чекист в фуражке с синим околышем и в кожаном пальто.

Впрочем, судьба «лагерной столицы», вроде подмосковного Дмитрова, Надвоицы миновала. Хотя «зона» в Надвоицах имеется до сих пор.

Более того, поселок стал убежищем от периодически проводившихся чисток «враждебного элемента» для многих жителей Ленинграда. Люди эти вполне разумно решили, что листу лучше спрятаться в лесу, и уехали в лагерные края сами, не дожидаясь, пока их сюда вышлют под конвоем. Надвоицы тем более подходили в качестве места добровольной ссылки, что до Ленинграда отсюда можно было добраться на поезде меньше, чем за день.

Из-за этого в конце 1930-х и в 1940-х годах средний образовательный уровень населения Надвоиц был необычайно высок. Так что, когда в 1948 году в поселке было решено построить крупный алюминиевый завод, проблем с подбором персонала, по всей видимости, не было.

Источник: www.shkolazhizni.ru

Зачем Россия собирает золото везде, где это возможно

В 2018 году производство золота в России выросло на 2% — до 314,42 тонны. Собственно добыча увеличилась на 4% — до 264,41 тонны. Остаток — это попутное золото (15,44 тонны) и результаты вторичной переработки (34,57 тонны), подсчитали в Минфине. Но за пределы страны, по данным ФКУ «Пробирная палата России», вывезли всего 17 тонн желтого металла. По сравнению с 2017 годом, экспорт рухнул в 3,3 раза.

Российское золото почти перестало поступать на мировые рынки из-за угрозы новых масштабных санкций. Опасаясь ареста долларовых счетов в иностранных банках и ценных бумаг, которые также хранятся в зарубежных депозитариях, монетарные власти резко сократили вложения в американские долговые обязательства и сделали ставку на традиционный защитный актив.

Если в начале 2010-х годов Банк России приобретал в среднем по 40—50 тонн за полгода, то после 2014-го увеличил операции вдвое (в среднем по 100 тонн за шесть месяцев). А в прошлом году ЦБ скупил в резервы 274 тонны — 87% всего произведенного в стране золота, пишет Finanz.ru.

Не повторить судьбу Венесуэлы

ЦБ все делает правильно, считает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. Физическое золото, которое хранится внутри России, нельзя заблокировать. При этом перед глазами свежий и печальный пример Венесуэлы: британцы отказались выдавать правительству страны ее золото, которое хранилось в Банке Англии.

И даже если бы не было угрозы санкций, объемы драгоценного металла в золотовалютных резервах необходимо довести до уровня, рекомендованного МВФ, считает эксперт.

В развитых экономиках это 2,5—3 тысячи тонн, у нас сейчас — 2,1 тысячи тонн, — говорит он.

Кроме того, покупать золото выгодно, добавляет аналитик, потому что за три последних года оно выросло в цене на 20%. То есть за три года активной скупки металла ЦБ еще и неплохо на этом заработал.

Правда, такой гарантированный сбыт расслабляет золотопромышленников, добавляет аналитик. Избавленные от необходимости конкурировать на мировых рынках, компании деградируют с маркетинговой точки зрения.

Рано или поздно санкции будут отменены, ЦБ снизит покупки золота, его придется продавать за рубеж: пристроить в стране 300 тонн будет трудновато. Для этого нужно проводить экспансию, открывать счета, например в азиатских банках (крупнейшие в мире потребители золота, и ювелирного, и инвестиционного, — Китай и Индия). Можно было бы продавать туда, но наши компании не торопятся этим заниматься, — сетует Вязовский.

Лучшее из худшего

Иную точку зрения представляет аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Золото — не самый удобный инструмент для формирования государственных резервов, уверяет он. В идеале их должны составлять высоколиквидные активы, которые легко хранить, перемещать и можно быстро продать в случае нужды по той же цене, по которой они числятся в резервах.

Хранить и перевозить физическое золото — дорого и хлопотно. Быстро продать его, когда понадобится, тоже не так-то просто. К тому же не совсем понятно ценообразование этого актива. Почему какой-то металл, который добывают из земли, стоит неадекватно больших денег по сравнению с той пользой, которую он может принести в промышленности, задается вопросом эксперт.

По его словам, золото как специфический товар имеет определенную ценность в качестве страховки от долларовой инфляции. До исторических максимумов его цена поднялась в 2011 году, когда ФРС США запустила программу количественного смягчения и включила печатный станок. Многие опасались, что это спровоцирует безудержный рост цен в американской валюте. Однако обошлось, и золото снова подешевело.

В краткосрочной перспективе скупка золота в резервы российским ЦБ, возможно, способна отчасти повлиять на ценообразование, но фундаментально риски долларовой инфляции сегодня гораздо ниже, ФРС повысила ставки, и нет причин для существенного спроса на драгоценный металл со стороны финансового сектора (то есть именно для инвестиций). Так что с экономической точки зрения золото — не самый удачный выбор, но в текущей ситуации для России — лучший из худших альтернатив, считает аналитик.

Я думаю, санкционные риски будут способствовать тому, что доля долларовых активов, которые в значительной мере зависят от США, будет снижаться, а доля золота — расти, — прогнозирует он.

Теоретически структура резервов должна примерно отражать структуру внешнеторговых операций страны — импорта и экспорта, поясняет эксперт. Россия торгует в основном за доллары. И они, с одной стороны, должны быть в резервах. Но, с другой стороны, санкционные риски, в частности возможный запрет на расчеты в долларах, заставляет искать запасные пути. И номинированное в американской валюте золото как раз выступает некой альтернативой, которая позволяет отчасти эту проблему обойти.

На всякий случай

Отдельный вопрос, зачем вообще России нужны резервы, добавляет Нигматуллин. Обычно в них нет особой необходимости, когда в стране используется механизм таргетируемой инфляции и плавающий курс национальной валюты, по той простой причине, что рынок сам все регулирует. Если платежный баланс ухудшается, валюта ослабеет и баланс улучшится. Если текущий счет избыточен, курс укрепится и, соответственно, баланс также нормализуется.

У развитых стран обычно запасы небольшие или почти отсутствуют. Если взять те же США или еврозону, там почти нет золотовалютных резервов, — уверяет аналитик.

Но Россия занимается таргетированием инфляции всего несколько лет, полноценно — с конца 2014 года. Поэтому он допускает, что власти рассматривают некоторые шоковые сценарии, при которых придется отказаться от плавающего курса. Тогда золотовалютные резервы действительно понадобятся.

Нигматуллин также не согласен с тем, что скупка почти всего золота внутри страны может в будущем помешать российским компаниям продавать его за рубеж. Все-таки золото — это достаточно простой товар, напоминает эксперт. Это однородный металл, который имеет примерно одинаковое качество. Не требуется какой-то очень сложный технологический процесс даже для его очистки.

Это просто сырьевой материал, котировки которого определяются глобальным спросом и предложением. Если не будет покупать ЦБ, его можно будет продать за рубежом. Возможно, с небольшим дисконтом, буквально на пару процентов, просто по той причине, что не будет налаженных контактов с поставщиками. Но я не думаю, что это играет важную роль, — заключает эксперт.

- Золотой стандарт: пришло ли время покупать благородный металл

- Россия по запасам золота догнала СССР времен Хрущева

- Россия выводит резервы из госдолга США

Источник: www.ridus.ru