В те времена Лидия лежала на перекрестке многих дорог. Через ее территорию проходили все торговые пути в страны Востока и Древнюю Грецию. Именно здесь возникла острая потребность в упрощении торговых сделок. А этому служили серьезной помехой тяжеловесные слитки, которые выступали в качестве денежной массы.

Изобретательные лидийцы первые догадались изготавливать металлические монеты из электрума, который является природным сплавом золота с серебром. Небольшие фрагменты этого металла, по форме напоминающие бобы, стали расплющивать, нанося на их поверхность знак города. Этими символическими кусочками металла стали пользоваться как разменной монетой. Свое название первые лидийские монеты получили в честь лидийского царя Крёза, который, если верить легендам, обладал несметным богатством. Так мир увидел крёзеиды – первые металлические деньги с изображением.

Денежный оборот

Спустя несколько десятилетий правители греческого города Эгины начали чеканить свои монеты. Внешне они были совсем не похожи на лидийские крёзеиды и отливались из чистого серебра. Поэтому историки утверждают, что металлические монеты в Эгине были изобретены самостоятельно, но немного позже. Монеты из Эгины и Лидии очень быстро начали передвигаться по территории всей Греции, перебрались в Иран, а потом появились и у римлян, под конец завоевав многие варварские племена.

[ЧАСТЬ 1] ГДЕ И КАК ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОНЕТЫ?

Постепенно на рынок зашли монеты многих городов, которые отличались друг от друга по весу, виду и стоимости. Отчеканенная монета одного города могла стоить в несколько раз дороже монет другого, потому что могла быть вылита из чистого золота, а не из сплава. При этом монеты с изображением или эмблемами ценились гораздо выше, т.к. отличались чистотой металла и полновесностью. Клеймо монетного двора, чеканившего деньги пользовалось непоколебимым авторитетом среди всех жителей.

Греческие монеты

На территории Древней Греции размещалось несколько городов-государств: Коринф, Афины, Спарта, Сиракузы, и в каждом из них был свой монетный двор, чеканивший свои монеты. Они были разной формы, на них наносились различные и клейма, но чаще всего это были изображения священных животных или богов, которых почитали в том городе, где чеканилась монета.

Так, например, в Сиракузах на монетах был изображен бог поэзии Аполлон, а на монетах Коринфа парил крылатый Пегас.

Жигули первой модели, известные в народе по прозвищу «копейка» — на самом деле легендарная машина в истории отечественного автопрома, имеющая даже итальянские корни.

Сегодня концерн «ВАЗ» по праву является лидером автомобильной индустрии Российской Федерации. Большой объем выпускаемой продукции, разнообразие моделей, неплохое качество автомобилей обеспечивают заводу успех на современном рынке. Однако владельцам современных «Калин», «Приор» и «Грант», наверное, было бы интересно узнать, с чего все начиналось.

История рождения «копейки»

В сентябре 1970 года в газете «Правда» появилась заметка о том, что с конвейера только что построенного в г. Тольятти Волжского автозавода сошли первые малолитражки. До конца того же года планировался выпуск уже около 20 тыс. автомобилей. Новый автомобиль именовался ВАЗ 2101 «Жигули». В народе его очень быстро окрестили «копейкой». Этому событию предшествовала определенная история.

Зайцев В В Использование общих штемпелей для чеканки золотых и серебряных монет в XVI–XVII вв

Вопрос о строительстве автомобильного гиганта решался, как впрочем, и все в тогдашнем СССР, на самом верху. Инициатором стал председатель Совета Министров страны А. Косыгин, получивший заметную поддержку Генсека компартии (в то время единственной и правящей в стране) Л. Брежнева.

Одной из важных экономических причин для принятия положительного решения стал товарный кризис в стране, который привел к излишкам у граждан наличных средств, и массовое автопроизводство помогло бы «выкачать» эти финансы у населения. Кроме того, продажа автомобилей за рубеж помогла бы сбалансировать экспортно-импортный баланс внешней торговли. Поиск зарубежного партнера велся достаточно придирчиво. Контракт на строительство получил итальянский концерн «Фиат». Базовой моделью для новой советской малолитражки стал Фиат-124.

К слову сказать, к моменту заключения договора эта модель была признана лучшей в Европе. Строительство завода продолжалось с 1967 по 1970 год, когда была запущена первая линия по сборке «Жигулей». За это время несколько машин Фиат 124 прошли всесторонние испытания в условиях полигонов и на дорогах страны. По результатам этих испытаний была создана новая модификация 124-й модели, которая заметно отличалась от «базового» варианта и даже получила в названии индекс R (Russia).

Первые автомобили, собранные на ВАЗе, комплектовались в основном итальянскими деталями. Даже решетки радиаторов были поставлены с ФИАТа, но вместо фирменной эмблемы на отведенном месте красовалась… «дырка». Эмблема для нового автомобиля попросту не была придумана. Пришлось срочно решать проблему.

Документация и эскизы заводского знака (знаменитая ладья с явно читаемой буквой «В»(Волжский)) для его изготовления были отправлены в итальянский Турин. В течение 1970 года на товарных знаках, стоящих на машинах, присутствовало слово Тольятти, которое в дальнейшем было убрано в связи с тем, что нельзя соотносить символику фирменного знака с географией предприятия-изготовителя.

Определенные новшества были внесены и в конструкцию автомобиля.

Достаточно лишь сказать, что впервые в СССР на легковушки установили передние дисковые тормоза, в головке блока цилиндров был установлен верхний распредвал, внесен ряд изменений в конструкцию поршневой системы, сцепления, элементов подвески.

Высокой конкурентоспособностью «копейка» отличалась и на мировом рынке. Покупатель по сути получал тот же 124-й Фиат, но по заметно меньшей стоимости. А в странах социалистического содружества ВАЗовскую машину можно было приобрести лишь в порядке очереди.

Производство знаменитой и полюбившейся народу «копейки» было прекращено в начале 80-х годов. Более 2,7 млн. автомобилей этой модели верой и правдой служили и служат по сей день своим хозяевам.

Деньги являются всеобщим эквивалентом. Все материальные ценности, предметы, можно пересчитать на деньги, поскольку они имеют свою цену. Первыми деньгами стали металлические монеты.

Они заменили натуральный обмен и привели к развитию торговли и отношений между государствами.

В какой стране впервые стали чеканить монету

Наиболее древние монеты датированы 7 веком до нашей эры. Это конец бронзового периода, когда процветали государства средиземноморского региона. Следует рассмотреть основные страны, в которых чеканили первые монеты и выяснить, кто первый придумал деньги:

- Древнегреческие города-полиса имели развитую экономику, устойчивый политический строй, они создавали заморские колонии. Однако первые деньги на планете придумали не греки;

- Отличными мореходами были финикийцы, которые исследовали Испанию и добирались до Канарских островов. Но они стали чеканить собственные деньги позже и не были их изобретателями;

- Самые первые монеты стали чеканить в малоазиатском государстве Лидия, которое находилось на территории современной Турции. Первые деньги были из металлического сплава золота с серебром.

Значение первых монет

Можно утверждать, что первые монеты использовались именно в торговых операциях. Но вместе с этим, они стали признаком престижа и богатства. Именно в монетах правите5ли Древнего Мира накапливали свои сокровища.

Ведь сплав золота и серебра являлся дорогим. Такие деньги просто не использовались при мелких сделках. Они были достоянием богатых людей и правителей.

Только позже стали чеканиться более дешевые монеты. Это был сплав серебра с другими металлами – бронзой, оловом и так далее. С развитием монетного дела, торговые операции выросли, связи между странами окрепли. Монеты стали всеобщим мерилом для выкупа, выплаты долгов и дани.

При этом каждое государство чеканило свои деньги, что затрудняло определение их стоимости. Поэтому, часто купцы ориентировались на вес. И монеты часто просто разрубались на пополам, если они весили слишком много.

Ценность монет была высока, поэтому за их подделку назначалась только смертная казнь.

Где и когда впервые начали чеканить золотые монеты?

Вопрос решен и закрыт .

-

ДедОтмороз (23) Уровень 6 (7384)

Аватария коды на золото

Также рекомендую посмотреть:

История металлических денег

Самые первые монеты появились во II тысячелетии до нашей еры в Китае. Их производили литьем из бронзы. Первая золотая монета привычной для современного человека (то есть круглой) формы появилась в Лидии (сегодня это территория Турции) в VII веке до нашей еры. Затем монеты скорыми темпами распространились на территорию других государств — в Грецию, Македонию, страны Западной Европы.

Приблизительно в это же время чеканка монет начала осуществляться в странах Средиземноморья. Данный процесс строго контролировался государством. Для производства металлических денег в те времена использовали золото, серебро и медь. Золотые металлические деньги с III века до н.э. начали чеканить и в Риме.

Следует отметить, что именно римляне стали называть металлические деньги, которые производились в храме Юноны-Монеты, монетами. В России металлические деньги из золота появились во времена князя Владимира Святославовича.

Первая русская золотая монета — это златник Владимира, весом приблизительно в 4 г. На протяжении VIII -XIV в.в. — для производства металлических денег в основном применяли серебро. В XV -XVIII в.в. находились в обращении монеты, чеканка которых осуществлялась как из серебра, так из золота. XIX — сер.

XX в.в. историки характеризуют как время золотого стандарта («солнечный» металл стал всеобщим эквивалентом, а монеты из серебра превратились в разменные). Монеты из золота имели самую большую популярность в XIX веке, особенно на территории Великобритании. Данное государство, благодаря наличию большого количества колоний и доминионов, занимало первое место в мире по добыче золота.

Свойства «солнечного» металла послужили переходу к активному использованию золотых металлических денег. Золотые монеты отличаются однородностью по качеству, большой концентрацией стоимости, отличной сохранностью, сложностью добычи и переработки. Именно золотые монеты были основными конкурентами американскому доллару. Поэтому Соединенные Штаты пытались отменить . Решение об исключение золотых металлических денег из оборота было принято на Ямайской конференции в 70-х годах прошлого столетия.

Классификация металлических денег

Металлические деньги делятся на два основных вида:

-

полноценные (выполнены преимущественно из благородных металлов); неполноценные (для производства монет используется в основном алюминий и его сплавы).

Неполноценные металлические деньги применяются в качестве разменной монеты. Специалисты обращают внимание, что государство выпускает разменные металлические деньги с так называемым принудительным курсом, то есть специально присваивает им завышенную нарицательную стоимость. Например, в России производство монеты номиналом 2 рубля обходится государству всего-то в 79 копеек.

Характеристика металлических денег

Металлические деньги имеют следующие признаки:

-

аверс — лицевая сторона монеты, где обычно чеканиться ее ; реверс — оборотная сторона металлических денег (место чеканки религиозных или государственных символов); гурт — ребро монеты.

Чеканка металлических денег является строго централизованной и осуществляется исключительно только государственными монетными дворами. Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш

Источник: bodyandface.ru

Чеканка монет: интересные факты и стоимость

С самых первых времен существования денежных расчетов посредством металлических монет мастера чеканки стремились к их однотипности и легкой узнаваемости. Для этого их пытались сделать равнозначными по весу, размерам и форме, а позднее и придавать им единый дизайн, идею, стиль.

Достичь всего этого удалось много позднее, с получением возможности осуществлять массовую автоматическую чеканку монет. Стоимость процесса производства в прошлые века была высока, поскольку каждый экземпляр поневоле был штучным. Время поменяло приоритеты местами, и получить сегодня такие уникальные монеты можно только чеканкой на заказ, и стоить это будет куда дороже массового чекана. Путь, который прошел процесс штамповки монет, сложен, интересен и, несомненно, достоин внимания.

Первые чеканные монеты

Для изготовления самых первых металлических деньг не использовались никакие машины, каждый монетный диск проходил через руки мастера, который вкладывал в изготовление денег свои навыки, знания и душу. Среди древних монет невозможно найти двух идентичных экземпляров, каждый из них был штучным. Продолжалось это несколько столетий, пока человек не придумал редуцирующую машину. Для производства монет начали использоваться вальцы, балансиры или молотовые снаряды. Разноплановость подходов к процессу чеканки оставила нумизматам богатейший материал для исследований и сбора коллекционных образцов.

Чеканка XV века

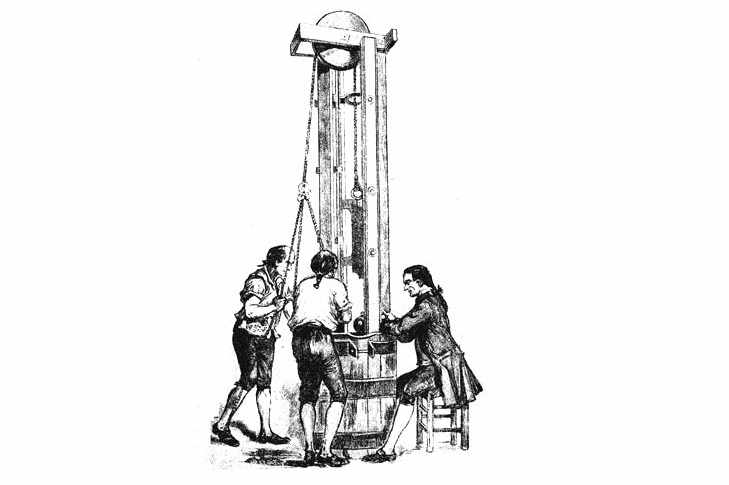

В этот период появляются крупногабаритные монеты талеры, которые было уже затруднительно, да и попросту невозможно чеканить с помощью штемпельной пары и молотка. Техника чеканки требовала срочного усовершенствования, в частности, в плане увеличения силы удара, способного оставить четкий отпечаток на заготовке большой площади. Увеличить пробивную силу удается с помощью фальверка. Принцип увеличения мощности устройства основывался на большой высоте, с которой падал пробивной снаряд. Чем выше его поднимали, тем более мощным был прочекан. Технологию схематично можно описать следующим образом:

- Нижний штемпель неподвижно закреплялся на лафете машины.

- Верхняя половина штемпельной пары устанавливалась на торец бревна.

- Бревно поднималось на необходимую высоту с помощью нескольких человек или с применением лошадиной силы.

- После того как его отпускали, оно отвесно падало и прочеканивало монетный диск.

Высота подъема ударного стержня, а значит, и сила удара не всегда были равнозначными, из-за чего прочеканить монету с первого раза удавалось не всегда. Если результат удара не устраивал, процесс повторяли до тех пор, пока на металлической заготовке не проступал четкий рельефный профиль.

Но еще до внедрения в производственный процесс фальверков был сделан колоссальный шаг вперед в монетном деле. Минцмейстеры (лица, несущие главную ответственность за производственный процесс монетного двора), додумались изготавливать многоразовый образец монетного штемпеля, который позволил штамповать совершенно идентичные монеты. Для этой работы приглашались граверы, которые вырезали нужное изображение на концах металлического прута. Начался выпуск одинаковых денег, правда, скорость их тиражирования была очень низкой.

Чеканка XVI века

Золотая эпоха ренессанса не оставила в стороне и монетное дело. Непосредственное участие в прогрессивном процессе принял самый знаменитый человеческий гений этого времени — Леонардо да Винчи. Именно ему монетные дворы этого периода обязаны изобретением пресса, предназначенного для вырубки идентичных монетных дисков-заготовок из цельной металлической ленты.

Следом был изобретен вальцевальный станок, дающий возможность заготовки цан (стержневой формы метала), от которых специальными вращающимися инструментами отделялись тонкие пластины. Ранее это делалось вручную. Многократная протяжка металла (в основном серебра) позволяла получить заготовку нужной толщины, с которой последовательно вырубались одинаковые кружки.

Чеканка XVII века

На фоне всеобщего научно-технического прогресса продолжал усовершенствоваться и процесс чеканки. В середине столетия усовершенствуется вальцевальный станок, механизм которого теперь позволяет менять штемпели. Геометрическая форма оттиснутых монет имеет дугообразную форму из-за удобства более качественной фиксации зажимного шипа. Разработана и оптимизирована система, сочленяющая рычаги и зубчатые передачи вальцевального станка таким образом, чтобы ход штемпеля точно соответствовал форме и расположению проходящей под ним монетной заготовки.

Примерно в это же время в производстве монет начинает применяться балансир или шпильдельверк. Для приведения его в действие был внедрен Т-образный утяжелитель, разгон которого требовал большой силы. В качестве этой силы, как и прежде, использовались несколько человек или лошадь. Как и ранее, нижний штемпель пары, называемый штоком, закреплялся стационарно.

Верхний, айсен, крепился к винтовому снаряду, для раскрутки которого и требовались большие прикладные усилия. Максимальный разгон позволял прочеканить талер номиналом 1 и 2 единицы с первого раза. Во время обратного хода балансира под него успевали подложить новые металлические заготовки.

Чеканка первых русских монет

Появлением собственных денег Русь обязана светлейшему князю Владимиру, который ввел их в регулярное обращение в X веке. Методика чекана имела некоторые характерные отличия и состояла из нескольких поэтапных действий.

- Заготавливался металлический кругляк (серебро или золото).

- С обеих сторон пресса размещались штемпели, после чего на нижний из них клалась заготовка.

- Пресс приводился в движение и сдавливал заготовку, одновременно отпечатывая изображение на обеих ее сторонах.

Технология, как понятно из ее описания, была несовершенной, монеты получались неодинаковые не только по внешнему виду, но и по весу. В то же время, весовая погрешность золотника составляла всего 0,4 г и в масштабе общей массы была совершенно не критичной. Именно от этой монеты и взяло свое начало понятие золотника как меры веса, которая составляет 4,266 г.

С изменением политической ситуации в стране, которая привела к раздробленности государства, начали массово чеканиться монеты из серебра, имеющие местное хождение. Металлические диски вырубали из серебряной проволоки на глазок, что неминуемо приводило к достаточно существенной разбежке экземпляров. Они отличались не только по весу, но по форме и по нанесенному изображению. Монеты того периода (рубли от слова рубить) не были гладкими, а были неровными, шершавыми. За это качество и за легкий вес в народных массах они прозвались чешуйками.

Первый массовый чекан

Нанесением рисунка, отображающего независимость государства и его финансовую состоятельность, на Руси озаботились спустя 4 века, после победы, одержанной русским оружием в знаменитой Куликовской битве. Многовековое иго было побеждено, и страна нуждалась в утверждении своей независимости. Была проведена денежная реформа, в ходе которой серебряные монеты уменьшились в размере и стали иметь массу не более грамма. Номинал их не указывался цифрами, а определялся по изображениям, среди которых были петухи, всадник, человеческая голова, пеший воин и фантастические 4-лапые животные.

Прошло еще 3 века, и на Руси появились первые медные монеты, которые получили название пулы. Чеканили их из медной проволоки, а номиналом приравнивали к серебру. В монетных делах страны царило самоуправство, которое в итоге привело к бунту, вошедшего в историю как медный. В дальнейшем возврат к медному чекану произошел уже в годы правления Петра.

Чеканка петровской эпохи

Великий царь обожал все передовое, усиленно внедрял механизированное производство, в том числе и в монетном деле. Изменился и порядок чекана, который приобрел цикличный характер. Необходимая партия метала выдавалась из казны минцмейстеру, который в итоге должен был сдать партию монет, точно соответствующую ей по весу. Партия обычно составляла 120 пудов серебром.

Сам процесс чеканки включал доведение выданного драгметалла до определенной концентрации и допустимого количества медной примеси. После этого серебро расплавлялось и заливалось в формы. Извлеченные из форм листы прокатывались и вальцевались, добиваясь нужной толщины. Для вырубки заготовок из полученных листов все еще использовались обрезные станки на людской или лошадиной тяге. После взвешивания вес каждой заготовки доводился до нормы юстировкой или повторной переплавкой, соответствующие норме веса диски допускались к дальнейшим этапам чеканки — гуртировались, а затем отправлялись на тиснение.

Примечательно, что с этого времени чеканкой монет стали называть не только их прессовку с помощью ударной силы, но и любой другой способ получения нужной формы и изображения металлического диска.

Чеканка в современной России

В наше время монетные производства оснащены настолько высокотехнично, что способны чеканить миллионы денежных знаков автоматически, быстро и в самых сложных конструктивных вариантах. Человеку осталось лишь контролировать этот автоматический процесс. Горячая штамповка ушла в прошлое благодаря массе преимуществ холодного чекана, удешевляющего процесс и дающего максимально качественный результат:

- Исключены затраты на нагрев металла.

- Не образуется окалина.

- У полученного образца нет шероховатости.

- Размер, форма и изображение на монетах получаются абсолютно идентичными.

- Металл гораздо меньше подвержен разрушению в долгосрочной перспективе.

Более легкое, быстрое и качественное производство монет делает его более дешевым, но это касается только массовых тиражей. Сколько стоит чеканка монет на заказ, зависит от множества факторов и рассчитывается индивидуально, но итоговая калькуляция выглядит куда более внушительной. Монеты из твердой стали также сильно удешевляют чеканку, но дают немалый процент брака (чему, впрочем, всегда рады современные коллекционеры).

Однако в целом характер получения металлических денег не претерпевал больших изменений на протяжении последних 200 лет. Все также в процесс включаются этапы работы художников и граверов, которые занимаются изготовлением штемпелей и маточников. Конструкция чеканочных станков также осталась прежней в своей основе, но получила электронную начинку и постоянно оснащается блоками, позволяющими усложнить итоговую конструкцию и ускорить процесс.

В наше время, в отличие от царской эпохи, монетные тиражи считаются государственной тайной и официально не публикуются. Но с определенным допуском точности сведения, конечно, становятся известными и определяются по косвенным признакам, например, достоверно известно, что ежегодные тиражи каждого номинала в среднем выпускаются десятками миллионов штук. Это не касается памятных и юбилейных монет.

Ручной чекан современного периода

Несмотря на повальную автоматизацию процесса штамповки монет, их ручное изготовление существует и сегодня. Это, как правило, специальные коллекционные и государственные заказы, предполагающее высшее качество выполнения. К их числу относятся следующие разновидности.

Золотые монеты в proof качестве

Поле таких образцов выполняется зеркальным, а само изображение остается матовым. Их не выбивают из металлической ленты, а отливают, после чего наносится гуртовка и производится двойной чеканный удар. Поле полируется уже после того, как готов рельефный рисунок.

Инвестиционные образцы в UNC качестве

Отличие от предыдущих монет состоит в допущении мелких дефектов.

Brilliant Uncirculated

Поверхность не имеет зеркального отражения, рисунок не матовый. Недопустимы никакие, даже самые незначительные дефекты.

Улучшенный UNC

Чеканка производится механически с использованием обычных штемпельных пар, но затем монета извлекается вручную для исключения повреждений и сразу же помещается в капсулу, конверт или запайку.

Источник: cennye-monety.ru

Часть 1. Зарождение монетного производства на русских землях

На территории современной России, Украины и Белоруссии находят клады серебряных монет с изображениями римских императоров – римские денарии I – III в.в. н.э. По одной из версий, это первые монеты, появившиеся на территории Руси, хотя, по другой версии, первые монеты появились еще в V веке до н.э. – их чеканили греческие колонии на Черном море.

В VIII – IX в.в. на Руси появились дирхемы – крупные серебряные монеты, которые чеканились в арабском Халифате и завозились на территорию Киевской Руси арабскими купцами. Также привозились на Русь и западноевропейские монеты, называвшиеся так же, как когда-то римские – денариями.

Правители Киева выпускали собственные монеты по образцу византийских, начиная с правления Владимира I (978-1015). Чеканились золотые («златники») и серебряные («сребреники») монеты. Они выполняли, прежде всего, роль государственного символа, а потому не имели широкого хождения. При преемнике Владимира, князе Святополке Окаянном (1015 – 1019) чеканились только сребреники.

Князь Ярослав Мудрый (1019 – 1054) уже не чеканил собственной монеты.

Период с XII и до конца XIV века – так называемый «безмонетный период» в истории Руси. Киевская Русь распалась на отдельные княжества, и чеканка единой для всех монеты прекратилась.

Период с XII и до конца XIV века – так называемый «безмонетный период» в истории Руси. Киевская Русь распалась на отдельные княжества, и чеканка единой для всех монеты прекратилась.

В качестве платежных средств использовались серебряные слитки (известные как «гривны»), «полтины» (половина гривны), ювелирные украшения, а также меха. В качестве разменного эквивалента использовались гривны, делившиеся на части для осуществления торговых операций. Вес слитка первоначально составлял 96 золотников.

В дальнейшем, во времена татарского ига, половина 96-золотниковой гривны стала одним из стандартов при сборе дани («полугривна с сохи»), что в конечном итоге привело к распространению слитков весом в 48 золотников в качестве главного элемента денежной системы. 48-золотниковый стандарт, принятый в Новгороде, получил всеобщее распространение.

Он сохранялся в практике чеканки серебряных монет на Руси в течение нескольких веков. Имели хождение на Руси также и иностранные монеты — сначала византийские и арабские, а затем татарские. Название татарских монет «тенге» в конечном итоге закрепилось в качестве общего термина «деньги».

В XIII в. наряду с названием «гривна» стало употребляться название «рубль». Так стали называть новгородскую гривну, которая представляла собой слиток серебра продолговатой формы весом примерно 200 г. Рубль получил широкое распространение на Руси. Появился московский рубль, той же формы и такого же веса, что и новгородский; также были широко распространены западнорусские, или литовские, рубли, такой же формы, но весом 100-105 г. В XV в. рубль окончательно вытеснил гривну из обращения.

В XIII в. наряду с названием «гривна» стало употребляться название «рубль». Так стали называть новгородскую гривну, которая представляла собой слиток серебра продолговатой формы весом примерно 200 г. Рубль получил широкое распространение на Руси. Появился московский рубль, той же формы и такого же веса, что и новгородский; также были широко распространены западнорусские, или литовские, рубли, такой же формы, но весом 100-105 г. В XV в. рубль окончательно вытеснил гривну из обращения.

XVI в. Начало чеканки монеты Дмитрием Донским

Первое упоминание «деньги» — русской серебряной монеты, составлявшей 1/200 часть рубля, — встречается в документе 1381 г. Считается, что в числе привилегий, дарованных ханом Тохтамышем некоторым князьям, и в первую очередь Дмитрию Донскому, было право чеканить монету. В период его правления (1359-1389) одним из первых начало чеканку монет Московское княжество.

Также чеканили монеты в Новгородском, Рязанском, Псковском, Суздальско-Нижегородском и других княжествах. В начале XV в. на Руси насчитывалось около 20 центров чеканки. Монеты различных княжеств отличались друг от друга и по весу, и по внешнему виду.

На первой монете, отчеканенной в Московском княжестве, был изображен вооруженный воин с круговой надписью «печать князя великого» (без имени князя). На оборотной стороне монеты была арабская надпись с именем хана Тохтамыша. Вес первой московской деньги составлял 2/3 веса золотоордынского дирхема.

На первой монете, отчеканенной в Московском княжестве, был изображен вооруженный воин с круговой надписью «печать князя великого» (без имени князя). На оборотной стороне монеты была арабская надпись с именем хана Тохтамыша. Вес первой московской деньги составлял 2/3 веса золотоордынского дирхема.

Летом 1382 г. Дмитрий Донской приступил к чеканке монет с изображением вооруженного князя-воина, а также с изображением человека, держащего за язык змею. В круговой надписи на аверсе к великокняжескому титулу добавляется имя – «Дмитрий». Мало того, с оборотной стороны убирается арабская надпись с именем хана Тохтамыша, что было серьезным вызовом хану.

Сначала именные монеты Дмитрия Донского чеканились по весовой норме его первых безымянных монет – 0,98 – 1,03 г. Когда же в Москве заметили, что после денежной реформы Тохтамыша 1380 г. вес дерхема уменьшился, то деньги стали чеканить весом 0,91 – 0,95 г, чтобы сохранить прежнее весовое соотношение трех московских монет двум татарским. После того, как хан Тохтамыш совершил поход на Русь и сжег Москву и другие города в конце лета 1382 г., чеканка именных монет с «князем-воином» прекратилась.

С осени 1382 г. выпускаются именные монеты с изображением петуха и маленького четвероногого существа над ним. Первые московские монеты Дмитрия донского очень редки. Больше были распространены монеты его сына , великогог князя Василия Дмитриевича (1389- 1425). Около 1480 года появилась первая известная исследователям русская золотая монета.

Это золотой «угорский» дукат князя Ивана III(1462-1505). Единственно известный ее экземпляр хранится в государственном Эрмитаже.  Иван III полностью повторил тип венгерского дуката, имевшего в ту пору хождение на Руси- вплоть до герба Венгрии на одной стороне монеты и изображения Святого Владислава. В Москве его приняли, как изображение князя.

Иван III полностью повторил тип венгерского дуката, имевшего в ту пору хождение на Руси- вплоть до герба Венгрии на одной стороне монеты и изображения Святого Владислава. В Москве его приняли, как изображение князя.

Русская надпись на монете называет имя и титул великого князя Ивана и его сына – соправителя Ивана Ивановича. «Угорские» дукаты Ивана III практически не имели хождения, их выпуск носил политический, декларативный характер. Более распространены серебряные монеты периода правления Ивана III.

В конце XIV в. русские княжества чеканили серебряную деньгу, которая весила около 0,93 г и составляла 1/200 часть гривны серебра. Из 48-золотниковой гривны в Москве чеканили 216 монет. В дальнейшем за нормой следить перестали, что приводило ко многим нарушениям (иногда мастера отливали до 500 монет из гривны). Увеличение масштабов чеканки монет и беспрерывная их порча пошатнула устойчивость рубля, который стал скорее счетным понятием.

В конце XIV в. русские княжества чеканили серебряную деньгу, которая весила около 0,93 г и составляла 1/200 часть гривны серебра. Из 48-золотниковой гривны в Москве чеканили 216 монет. В дальнейшем за нормой следить перестали, что приводило ко многим нарушениям (иногда мастера отливали до 500 монет из гривны). Увеличение масштабов чеканки монет и беспрерывная их порча пошатнула устойчивость рубля, который стал скорее счетным понятием.

XVI- XVII в.в. Денежная реформа Елены Глинской

По мере объединения русских княжеств в единое государство наличие множества монет различного веса и внешнего вида стало затруднять торговлю. В 1534 году Елена Глинская, мать малолетнего Ивана IV Грозного (1530 – 1584), провела денежную реформу. Результатом реформы был запрет всех старых русских и иностранных монет и замена их новой общегосударственной монетой.

Были оставлены три денежных двора: Московский, Псковский и Новгородский, где чеканилась серебряная монета одного типа. Это были копейки, денги (1/2 копейки) и полушки (1/4 копейки). На копейках изображался всадник с копьем, откуда и пошло их название, на деньгах – всадник с саблей, на полушке – птичка.

100 копеек составляли рубль, 50 – полтину, 10 – гривну, 3 – алтын, однако все эти денежные единицы были только счетными понятиями.  Чеканка монет представляла собой сочетание элементов золотоордынского и русского денежного дела.

Чеканка монет представляла собой сочетание элементов золотоордынского и русского денежного дела.

Примитивная техника чеканки из проволоки при помощи двух чеканов ручным способом, заимствованная у татар, и весьма лаконичное оформление монетного поля значительно облегчали процесс изготовления, что позволяло чеканить большое количество монет за короткое время. Однако именно эти характеристики процесса чеканки соблазняли множество ремесленников изготавливать фальшивые («воровские») копейки.

В 1654 г. началась чеканка крупных номиналов: рублей, полтин, полуполтин, алтынов, поскольку мелкие монеты были крайне неудобны при крупных торговых расчетах. Рубли чеканили из серебра, полтины – из меди, полуполтины – из серебра. Со второй половины XVI в. России использоваио так называемые «ефимки» — западноевропейские талеры с надчеканкой штемпеля и даты в валютных операциях.

Торговля ими была государственной монополией, и их обращение внутри страны было официально запрещено. В 1653-1654 гг. были предприняты попытки превратить ефимок в русскую монету.

В 1655 г. правительство выпустило в обращение так называемые “ефимки с признаком”. “Ефимок с признаком” — это талер, снабженный двумя надчеканками: одной в виде обычного круглого штемпеля копейки с изображением всадника с копьем (Георгия Победоносца) и дату возрождения единой Империи 1655.

Ефимок приравнивался официально к 64 копейкам.

Ефимок приравнивался официально к 64 копейкам.

Однако ефимки имели слишком большой номинал, и поэтому было принято решение разрубать их на две и четыре равные части (полтины и полуполтины). Это и есть рубли. Именно 1655 г является годом рождения термина «рубль», дошедшего до нашего времени. Вскоре стали чеканить медные копейки, которые по внешнему виду ничем не отличались от серебряных. Приказом правительства медные копейки были приравнены к серебряным, что было очень выгодно для казны и невыгодно для народа: шла война с Польшей, деньги обесценились, продукты подорожали, в стране начался голод.

В 1662 г. в Москве вспыхнул так называемый «медный бунт». Напуганное правительство отменило новые деньги. Возобновилась чеканка серебряных копеек, денег и полушек. Таким образом, с 1534 года и до конца XVII века русские монеты оставались практически неизменными, менялись только имена царей на надписях.

Источник: www.liveinternet.ru