Рождение континентов — загадка гранита

Сегодня все, не только геологи, знают, что континенты двигаются, хотя, ещё в 80х годах в школе учили, что земная кора испытывает медленные поднятия и опускания, а горообразование объясняли фиксистской «теорией геосинклиналей», согласно которой опускание земной коры ведёт к её расплавлению снизу, истончению и, наконец, прорыву мантийной магмы с образованием гор. Типичными геосинклиналями называли Камчатский желоб и Атлантический океан, на месте которого в будущем якобы образуются горы (их предвестником видели Срединно-Атлантический хребет).

А потом геологи догадались приложить Южную Америку к Африке, и вдруг (о, чудо!) они совпали!

(вообще-то немецкий метеоролог Альфред Вегенер сделал это ещё в 1912 году, но ему не поверили, потом об этом вспомнили в 1960х, но, видимо, не до конца верили до самых 80х).

Если Северную Америку приложить к Европе — то она тоже совпадёт, если немного повернуть Испанию.

Нашли и источник этого движения — конвекционные потоки магмы в мантии. Около срединных океанических хребтов магма идёт вверх, а потом в стороны, раздвигая края шва, а за ними континеты.

Следы потопа и резьба по граниту. Кипр — Аматус.

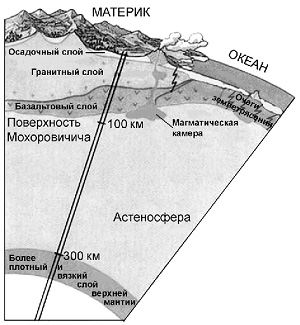

На другой стороне земной коре становится тесновато, и там кора может задвигаться под другую кору, обычно под континенты. Такое происходит, например вдоль западных побережий обеих америк, дно Тихого океана задвигается под Японию, дно Индийского и Австралия — под островную дугу Индонезии. Это называется субдукцией (в русских источниках ещё встречается термин «зона Вадати-Беньофа» или «зона Заварицкого-Беньофа») Как раз там в коре становится особенно жарко, наблюдаются землетрясения или полосы вулканов.

Кроме совпадения краёв Южной Америки и Африки, а также совпадение месторождений минералов на обоих берегах, есть множество подтверждений этой теории. Например, возраст коры (и её толщина) на дне Атлантики возрастает от центра к краям, что доказывает, что она образовывалась постепенно, рождаясь в рифтовом разломе в центре и постепенно раздвигаясь в стороны.

Полосы одинаковой намагниченности породы, параллельные срединным хребтам (магнитные полюса в разные времена менялись, и намагниченность консервировалась в момент выплавки дна). Теперь эта теория является общепризнанной, и она неплохо описывает нынешнее состояние Земли, и её состояние в прошлом до самого момента распада Пангеи.

И вот тут начинаются натяжки и проблемы.

Если бы в прошлом (т.е. и ДО распада Пангеи) механика процессов была точно такая же, как сейчас, мы бы наблюдали постепенное утолщение коры от срединных хребтов к континетам, как это наблюдаем и сейчас, и далее то же самое было бы на континентах.

Т.е. континеты отличались бы от океанов только отсутствием покрывающей их воды.

В реальности, при приближении к континентам мы видим резкое возрастание толщины коры. Под океанами она от нуля до 10 км, а на континентах она почти равномерна и составляет примерно 30 км.

РАСКРЫЛ СЕКРЕТ БАЗАЛЬТОВЫХ СТОЛБОВ!

Под континентами присутствует толстый слой гранитов, которого нет в океанической коре.

Резкое возрастание толщины коры дна Атлинтического океана при приближении к берегу Африки или Южной Америки можно объяснить тем, что прото-континент в этом месте разломился (толстая кора), и далее в разломе начала формироваться тонкая океаническая кора.

Но это не даёт ответ, как сформировалась (ранее) эта толстая кора, и почему мы наблюдаем такой же перепад на другом краю континентов, где не было спрединга (раздвижения)

Гранит — метаморфическая порода, т.е. она образуется путём выпекания осадочных пород (известняка) при температуре глубин при повторном их опускании под землю.

По существующей теории, происходит это в зонах субдукции. Геологи находили наклонные слои гранита, параллельные зоне субдукции (краю континента), причём слои с возрастом, постепенно возрастающим от слоя к слою. (А.С.Монин назывет их «зонными плавками»)

Отсюда делается вывод, что вся континентальная кора возникла, постепенно нарастая, в зонах субдукции, расширяя территорию континентов.

Если бы весь континентальный гранит возникал постепенно в зонах субдукции, то гранитный слой под континентами имел бы полосатую структуру со слоями различных возрастов, в то время как мы наблюдаем равномерный слой гранита одного возраста под всеми континентами. (*это не совсем так, но и полосатой гранитной структуры мы везде не наблюдаем)

Следовательно, он возник одновременно везде, втечение какого-то одного периода, в те времена, куда существующая теория пока не может заглянуть.

Обратив существующее в наши дни движение континентов вспять, мы можем заглянуть в прошлое. Насколько далеко?

Реконструкции показывают существование древнего единого континента Пангеи, который постепенно раскалывался на части. Сначала на Лавразию (Евразию с Северной Америкой) и Гондвану (всё остальное), а потом разлом этих континентов на существующие ныне.

Что было до Пангеи — более сложный вопрос. Что-то можно предположить на основе намагниченности железных руд, некоторые реконструкции показывают более древнее расхождение и схождение континентов (образовывавшее в более далёком прошлом ещё один, ещё более древний, единый континент), но принципиально это не решает вопрос о происхождении материковой коры.

Представляются две похожие вероятные возможности одновременного образования гранитного слоя.

Существует альтернативная (т.е. не признанная официальной наукой) «теория гидридного ядра» В.Н.Ларина. Кроме способа образования континентов, она даёт ответы на некоторые другие вопросы, пока не имеющие ответа.

Относиться к ней следует как минимум с осторожностью, поскольку она уж очень радикальная, сенсационная, местами содержит довольно странные и бездоказательные утверждения, и при этом ломает гораздо больше в существующей строгой картине мира, чем объясняет, а это очень плохо для теории.

Однако, кое-какие (и, вероятно, даже основные) рассуждения выглядят здраво и интересно.

Ларин заметил, что не только края Атлантики совпадают, но (с некоторой натяжкой) совпадают и обратные стороны континентов. Контитнеты в данном случае — это не суша, а континентальные плиты, включая шельфовые территории, покрытые в настоящее время мелкими морями, т.е. территории (и акватории), под которыми есть континентальный гранитный слой. В том числе Тихоокеанская плита, которая в настоящее время полностью покрыта океаном, но имеет полное право считаться континентом.

Именно тем, что шельфовые территории не отмечены на карте как суша, объясняется тот факт, что их совпадение не настолько бросается в глаза как совпадение краёв Атлантики.

Такое одновременное совмещение краёв ВСЕХ континентов возможно только в одном случае — если Земля была в полтора раза меньше в диаметре.

Это решает нашу проблему. Гранитный слой сформировался одновременно на всей Земле (как — это уже другой вопрос, предположим, в результате катаклизма, нагревшего всю землю и выплавившего гранит)

а потом, при увеличении Земли слой растрескался, образовав континенты, а промежутки постепенно, по мере увеличения Земли, заполнились более тонкой и поздней, базальтовой океанической корой.

Увеличение размеров Земли Ларин объясняет тем, что водород, растворённый в жидком железе ядра приводит к более плотной упаковке атомов железа — известный факт, что гидриды металлов имеют меньший объём, чем чистый металл.

Утверждение довольно логичное, если учесть, что планеты формировались из вещества звезды (Солнца) которое как раз и состоит из водорода и железа.

Заодно теория Ларина объясняет происхождение воды на Земле (и постепенное увеличение её количества) из выходящего из недр водорода, а также происхождение углеводородов (нефти, угля, газа) тем же фактом.

(Происхождение воды из кометного вещества — объяснение, популярное в середине 20 века — не даёт и десятой части нужного количества воды)

Здесь не обошлось без перегибов, например, Ларин утверждает, что отпечатки растений, найденные в каменном угле и доказывающие его происхождение из биомассы растений каменноугольного периода, таковыми не являются, а являются рисунком, образовавшимся при кристаллизации.

В то время как эти отпечатки — многократно доказанный факт, можно даже установить вид растений, являющихся родственными современным видам.

Другой вариант не требует признания такого радикального факта, как изменение размеров Земли.

Можно предположить, что гранит континентальной коры произошёл в результате локального катаклизма, сильного нагрева, охватившего часть Земли, а именно ту часть, которая позже стала Пангеей (или Родинией?).

Что это за катаклизм?

В настоящее время есть один канидидат (что не исключает существование других, о которых нам просто не известно), примерно соответствующий времени вскоре после формирования Земли,

4,533 миллиарда лет назад. Имеется в виду гипотеза формирования Луны в результате столкновения Земли с крупным объектом, размерами примерно с Марс (Тейя).

В процессе столкновения однозначно могли быть достигнуты температуры, достаточные для выплавки гранита (на самом деле в случае Тейи — даже гораздо более высокие). Правда, тогда надо признать, что в это время на Земле уже существовали осадочные породы, из которых был образован гранит.

Вот эта часть в свете современных представлений является сомнительной.

Скорее всего, катаклизм произошёл позже (тогда это была не Тейя, а какой-либо крупный метеорит), когда на Земле уже было достаточно осадочных пород, которые под воздействием удара погрузились в мантию, или были выплавлены на поверхности под воздействием тепла, выделившемся при столкновении.

Получившаяся масса гранита образовала слой, который мы сейчас и наблюдаем под всеми континентами и послуживший основой первого протоконтинента (Пангеи, Родинии, или ещё более древнего).

Эта статья не отвечает на вопросы, скорее ставит новый (странно, что он до сих пор не был поднят), о происхождении континентальной коры.

Практика — критерий истины. Предложенные в статье возможные объяснения можно (и нужно) проверить. Обладая современной техникой, сделать это можно.

Для проверки «теории гидридного ядра» Ларина достаточно спутниковых данных по замерам диаметра Земли. Ларин утверждает, что Земля всё ещё растёт, и сумма субдукций гораздо меньше, чем сумма спредингов (раздвижений) в океанических хребтах.

Это легко измерить, и уже измерено, современные спутники позволяют различать движения континентов с точностью до сантиметра, а этого уже достаточно, нужно только иметь доступ к этим данным.

По геологическим данным можно проверить совпадение геологического состава обратных сторон континентов, как это было сделано для Атлантики. Нужно просто взять на себя труд сопоставить геологические данные.

Гранитный слой

«Гранитный слой» изучен разнообразными геофизическими и геологическими методами. Мощность слоя очень переменна. В равнинных областях и в пределах дейтероорогенов она составляет 15–20 км, в молодых горных областях — 30–35 км.

Своё название слой получил благодаря сходству его усреднённых физических свойств (плотности 2.5–2.8 г/см3, скорости продольных волн 5.5–6.4 км/с) со свойствами гранита (плотности 2.5–2.8 г/см3, скорости 6.1–6.4 км/с). Название слоя условное, его истинный вещественный состав несравненно более богатый.

Стремясь отразить действительность более точно, В. В. Белоусов (1966, 1975) называет данный слой гранито-гнейсовым, В. Е. Хайн (1973) и Е. Е. Милановский — гранитно-метаморфическим. Однако и эти названия достаточно условны. Для «гранитного» слоя характерно широкое распространение самых разнообразных осадочных, метаморфических и магматических пород. По существу все породы, входящие в состав «гранитного» слоя, может быть за исключением самых молодых, в той или иной степени метаморфизованы. Все они претерпели минеральные преобразования под воздействием высоких температур, давлений и химически активных глубинных газов, флюидов и превращены в филлиты, зелёные и кристаллические сланцы, мраморы, кварциты, гнейсы, амфиболиты, гранулиты.

Эксперименты по искусственному получению метаморфических пород и приповерхностные геологические наблюдения показывают, что, например, филлиты, зелёные сланцы и другие зеленокаменные породы образуются при температурах +250–450 °С и давлении, отвечающем глубинам 3–9 км; кристаллические сланцы, мраморы, кварциты, гнейсы, магматиты — при температурах +450–700 °С и давлении, соответствующем глубинам 5–15 км; гранулиты — при температурах +700–900 °С и давлении, свойственном глубинам 15–20 км и более (Белоусов, 1975; Добрецов, Хлестов, 1978).

Чрезвычайно важно, что гранитная магма, дающая начало мощным толщам кислых эффузивов и многочисленным гранитным интрузиям, также образуется в процессе метаморфизма вулканогенно-осадочных толщ. Она возникает в результате частичного плавления материнского вещества, которое происходит при температурах +650–850 °С и давлении, отвечающем глубинам 10— 20 км. Этот факт связи гранитной магмы с процессами метаморфизма позволяет более однозначно истолковывать природу сейсмического раздела Конрада между «гранитным» и «базальтовым» слоями и даёт дополнительный косвенный материал о происхождении и вещественном составе «базальтового» слоя.

Гранитный расплав имеет относительно малый (2.2 г/см3) удельный вес и значительную подвижность. Поэтому в процессе метаморфизма он практически не остаётся в зоне гранитизации — плавления материнских пород. Обычно расплав выжимается в более высокие горизонты и на земную поверхность, где застывает в различной форме интрузивных и эффузивных тел.

В результате такого отжима верхние горизонты земной коры обогащаются аллохтонным кислым материалом и по усреднённым физическим свойствам становятся подобными гранитам. Нижние горизонты, напротив, претерпевают дегранитизацию (базификацию) и приобретают свойства базальтов. Так, видимо, и возникают «гранитный» слой, отличающийся обилием вторичного гранитоидного материала, и «базальтовый» слой, вбирающий тугоплавкие дегранитизированные остатки материнского вещества, находящиеся в гранулитовой, а может быть, даже эклогитовой стадиях метаморфизма. Естественной границей между этими слоями является зона гранитизации. Именно она и отбивается то как сейсмический раздел Конрада в одних местах, то как сейсмически слабо выраженная переходная зона — в других.

Понятно, слои, разделённые не эрозионной или структурной, а мета морфогенной поверхностью, являются образованиями одновозрастными и рождаются они в эпохи проявлений мощного регионального метаморфизма. Этим объясняется и тот факт, что «гранитный» и «базальтовый» слои являются обязательными членами континентальной коры и один без другого нигде не встречаются.

Таким образом, «гранитный» и «базальтовый» слои — это части единого чрезвычайно мощного существенно морского по происхождению горнопородного комплекса. Этот комплекс помимо большой мощности и глубокой метаморфической преобразованности характеризуется ещё очень сложной повсеместной дислоциро-ванностью.

Значит, комплекс является продукцией длительного и весьма напряжённого тектонического режима. Ещё со времён Дж. Холла и Дж. Дэна такой режим называется геосинклинальным. Поэтому «гранитный» и «базальтовый» слои вместе взятые носят название «геосинклинального складчатого структурно-формационного комплекса» или короче — «складчатого комплекса».

ИсточникСостав и строение земной коры

По сравнению с мантией и ядром земная кора представляет собой очень тонкий, жесткий и хрупкий слой. Она сложена более легким веществом, в составе которого в настоящее время обнаружено около 90 естественных химических элементов. Эти элементы не одинаково представлены в земной коре. На семь элементов — кислород, алюминий, железо, кальций, натрий, калий и магний — приходится 98 % массы земной коры (см. рис. 5).

Своеобразные сочетания химических элементов образуют различные горные породы и минералы. Возраст самых древних из них насчитывает не менее 4,5 млрд лет.

Рис. 4. Строение земной коры

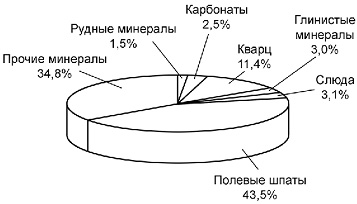

Рис. 5. Состав земной коры

Минерал — это относительно однородное по своему составу и свойствам природное тело, образующееся как в глубинах, так и на поверхности литосферы. Примерами минералов служат алмаз, кварц, гипс, тальк и др. (Характеристику физических свойств различных минералов вы найдете в приложении 2.) Состав минералов Земли приведен на рис. 6.

Рис. 6. Общий минеральный состав Земли

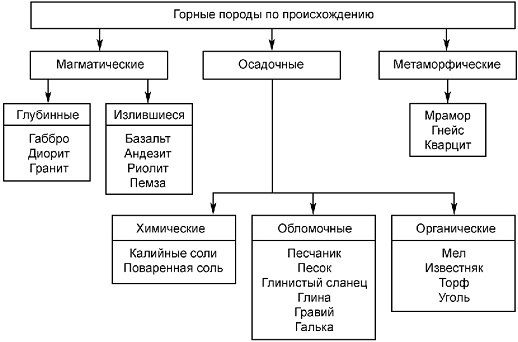

Горные породы состоят из минералов. Они могут слагаться как из одного, так и из нескольких минералов.

Осадочные горные породы — глина, известняк, мел, песчаник и др. — образовались путем осаждения веществ в водной среде и на суше. Они лежат пластами. Геологи называют их страницами истории Земли, так как но ним можно узнать о природных условиях, существовавших на нашей планете в давние времена.

Среди осадочных горных пород выделяют органогенные и неорганогенные (обломочные и хемогенные).

Органогенные горные породы образуются в результате накопления останков животных и растений.

Обломочные горные породы образуются в результате выветривания, псрсотложсния с помощью воды, льда или ветра продуктов разрушения ранее возникших горных пород (табл. 1).

Таблица 1. Обломочные горные породы в зависимости от размеров обломков

| Название породы | Размер облом кон (частиц) |

| Глыбы | Более 50 см |

| Валуны | 10-50 см |

| Галька | 1-10 см |

| Щебень | 5 мм — 1 см |

| Гравий | 1 мм — 5 мм |

| Песок и песчаники | 0,005 мм — 1 мм |

| Глина | Менее 0,005 мм |

Хемогенные горные породы формируются в результате осаждения из вод морей и озер растворенных в них веществ.

В толще земной коры из магмы образуютсямагматические горные породы (рис. 7), например гранит и базальт.

Осадочные и магматические породы при погружении на большие глубины под влиянием давления и высоких температур подвергаются значительным изменениям, превращаясь вметаморфические горные породы. Так, например, известняк превращается в мрамор, кварцевый песчаник — в кварцит.

В строении земной коры выделяют три слоя: осадочный, «гранитный», «базальтовый».

Осадочный слой (см. рис. 8) образован в основном осадочными горными породами. Здесь преобладают глины и глинистые сланцы, широко представлены песчаные, карбонатные и вулканогенные породы. В осадочном слое встречаются залежи таких полезных ископаемых, как каменный уголь, газ, нефть. Все они органического происхождения.

Например, каменный уголь -это продукт преобразования растений древних времен. Мощность осадочного слоя колеблется в широких пределах — от полного отсутствия в некоторых районах суши до 20-25 км в глубоких впадинах.

Рис. 7. Классификация горных пород по происхождению

«Гранитный» слой состоит из метаморфических и магматических пород, близких по своим свойствам к граниту. Наиболее распространены здесь гнейсы, граниты, кристаллические сланцы и др. Встречается гранитный слой не везде, но на континентах, где он хорошо выражен, его максимальная мощность может достигать нескольких десятков километров.

«Базальтовый» слой образован горными породами, близкими к базальтам. Это метаморфизованные магматические породы, более плотные по сравнению с породами «гранитного» слоя.

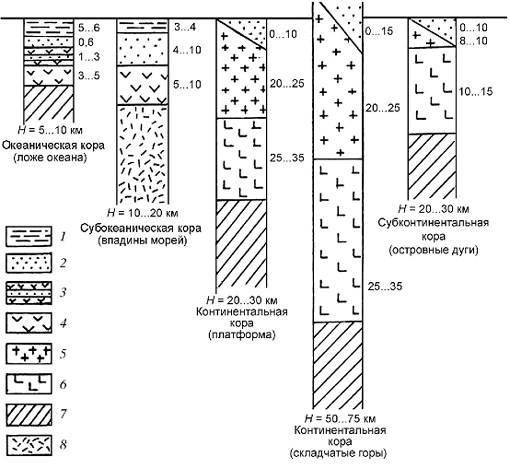

Мощность и вертикальная структура земной коры различны. Выделяют несколько типов земной коры (рис. 8). Согласно наиболее простой классификации различают океаническую и материковую земную кору.

Континентальная и океаническая кора различны по толщине. Так, максимальная толщина земной коры наблюдается под горными системами. Она составляет около 70 км. Под равнинами мощность земной коры составляет 30-40 км, а под океанами она наиболее тонкая — всего 5-10 км.

Рис. 8. Типы земной коры: 1 — вода; 2- осадочный слой; 3 — переслаивание осадочных пород и базальтов; 4 — базальты и кристаллические ультраосновные породы; 5 — гранитно-метаморфический слой; 6 — гранулитово-базитовый слой; 7 — нормальная мантия; 8 — разуплотненная мантия

Различие континентальной и океанической земной коры по составу пород проявляется в том, что гранитный слой в океанической коре отсутствует. Да и базальтовый слой океанической коры весьма своеобразен. По составу пород он отличен от аналогичного слоя континентальной коры.

Граница суши и океана (нулевая отметка) не фиксирует перехода континентальной земной коры в океаническую. Замещение континентальной коры океанической происходит в океане примерно на глубине 2450 м.

Рис. 9. Строение материковой и океанической земной коры

Выделяют и переходные типы земной коры — субокеаническую и субконтинентальную.

Субокеаническая кора расположена вдоль континентальных склонов и подножий, может встречаться в окраинных и средиземных морях. Она представляет собой континентальную кору мощностью до 15-20 км.

Субконтинентальная кора расположена, например, на вулканических островных дугах.

По материаламсейсмического зондирования — скорости прохождения сейсмических волн — мы получаем данные о глубинном строении земной коры. Так, Кольская сверхглубокая скважина, впервые позволившая увидеть образцы пород с глубины более 12 км, принесла много неожиданного. Предполагалось, что на глубине 7 км должен начаться «базальтовый» слой. В действительности же он обнаружен не был, а среди горных пород преобладали гнейсы.

Изменение температуры земной коры с глубиной. Приповерхностный слой земной коры имеет температуру, определяемую солнечным теплом. Этогелиометрический слой (от греч. гелио — Солнце), испытывающий сезонные колебания температуры. Средняя его мощность — около 30 м.

Ниже расположен еще более тонкий слой, характерной чертой которого является постоянная температура, соответствующая среднегодовой температуре места наблюдений. Глубина этого слоя увеличивается в условиях континентального климата.

Еще глубже в земной коре выделяется геотермический слой, температура которого определяется внутренним теплом Земли и с глубиной возрастает.

Увеличение температуры происходит главным образом за счет распада радиоактивных элементов, входящих в состав горных пород, прежде всего радия и урана.

Величину нарастания температуры горных пород с глубиной называютгеотермическим градиентом. Он колеблется в довольно широких пределах — от 0,1 до 0,01 °С/м — и зависит от состава горных пород, условий их залегания и ряда других факторов. Под океанами температура с глубиной нарастает быстрее, чем на континентах. В среднем с каждыми 100 м глубины становится теплее на 3 °С.

Величина, обратная геотермическому градиенту, называется геотермической ступенью. Она измеряется в м/°С.

Тепло земной коры — важный энергетический источник.

Часть земной коры, простирающаяся ло глубин, доступных для геологического изучения, образуетнедра Земли. Недра Земли требуют особой охраны и разумного использования.

Источник