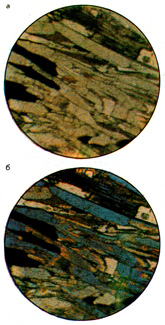

Разделение минералов происходит при достаточно сильной миграции ионов, которая возможна только при очень высокой температуре (600-700 °С). Вторым необходимым условием является сильное давление, которое приводит к появлению полосок. Притом последние могут быть как прямыми, так и искривленными и иметь разную толщину.

Характерной чертой гнейсовой текстуры является также то, что ее полосы представляют собой не сплошные листы или пластины, а слои с зернистой структурой.

В большинстве случаев минеральные гранулы видны невооруженным глазом.

Визуально гнейсы могут выглядеть по-разному. Каждая разновидность породы данного типа имеет уникальный рисунок. Черные и светлые минеральные слои могут быть прямыми, волнистыми либо иметь неправильную форму. В последнем случае их расположение выглядит хаотичным. В некоторых камнях полосы настолько толстые, что гнейсовая структура видна только на куске породы достаточно крупного размера.

Метаморфические горные породы

Общие сведения

Гнейс — очень распространенный тип горной породы, наиболее характерный для нижних зон континентальной коры. Однако в некоторых местах он часто находится на поверхности. Такое встречается в тех частях земного шара, где кристаллические породы не покрыты слоем осадочных (Скандинавия, Канада и т. д.).

Ответ на вопрос, что такое гнейс, не всегда был однозначным. Впервые этот термин употреблен Агриколой в 1556 году для обозначения горной породы, имеющей железосодержащие жилы. Основы современного употребления этого названия предположительно заложил в 1786 году Вегнер. Он определял гнейс как породу полевого шпата с кварцевой слюдой и крупно-сланцеватой структурой.

Особенности метаморфических горных пород

Метаморфическими называют горные породы, которые образуются в результате преобразования предшественников магматического или осадочного происхождения. Изменения преимущественно связаны с тектоническими процессами, которые приводят к тому, что определенные участки земной коры попадают в условия повышенных температуры и давления. Это запускает ряд физико-химических процессов, которые приводят:

- к перекристаллизации — изменении ориентации, расположения и структуры минералов;

- обезвоживанию;

- миграции растворов;

- превращению одних химических соединений в другие;

- внедрению новых компонентов состава.

В результате исходная порода (осадочная, магматическая или же метаморфическая) приобретает совершенно другие свойства. При этом степень изменения зависит от силы и длительности воздействия факторов, вызывающих преобразование.

Типичными примерами метаморфических горных пород являются кварцит, мрамор и глинистый сланец, сформированные из песчаника, известняка и глины соответственно. Магматические и осадочные протолиты при преобразовании ведут себя по-разному. Часто метаморфизм осуществляется в несколько стадий.

Гнейс — пример метаморфической горной породы высокого качества. Это означает, что он формировался в очень жестких физических условиях.

Что представляет собой

Гнейс – это метаморфическая порода, одна из самых распространенных на Земле.

Она в буквальном смысле основа планеты: на пару с гранитами ею сформированы фундаменты Европейской, Северо-Американской, Восточно-Сибирской континентальных плит. Эти древнейшие образования – результат тектонических процессов, сотрясавших литосферу Земли более 4 млрд. лет назад.

Термин восходит к созвучному старонемецкому, но единства мнений нет:

- Со времен Средневековья Gneis-ами местные рудокопы называли рыхлую породу в плотном массиве.

- Слово Gneist означало «искру» (ведь камень блестит).

В Европе циркулирует как минералогический термин с середины 18 века.

Откуда появилась порода

Чтобы горная порода гнейс сформировалась, требуется три условия:

- Наличие глинистых сланцев, метапелитов либо кислых пород.

- 450 – 900°С.

- Давление 310 – 920 МПа.

Под их воздействием запускаются тектонические сдвиги, результатом которых становятся гранитно-гнейсовые массивы в земной коре.

Самой древней исходной породой на планете считаются серые гнейсы, слагающие фундамент Канадского щита. Им 3 млрд. 932 млн. лет.

Описание и происхождение камня

Гнейс – очень старая горная порода, возраст некоторых гнейсов, например, серых, по мнению геологов, превышает четыре миллиарда лет, то есть близок к возрасту планеты Земля. Большая часть зародилась два – два с половиной миллиарда лет назад.

При излияниях гранитов в коре Земли формировались их наслоения. Происходило это повсеместно, поэтому данный минерал представлен на всех континентах. За счет него образованы красивейшие утесы и купола, самые знаменитые из которых находятся в Канаде и Австралии.

От миллиарда до полумиллиона лет назад процесс образования гнейсов изменился. Они формируются при погружении поверхностных слоев под континентальные плиты. В это время гранит нагревается и под высоким давлением растягивается, спрессовывается и образует пласты.

Своим названием камень обязан немецкому слову gneis, которое присутствовало в языке рудознатцев прошлого для обозначения рыхлых и деградировавших минералов.

Затем его стали применять для описания метаморфических гранитов.

Виды камня

Минералоги в разных странах имеют свое понимание термина «гнейс». Поэтому описаний, классификаций и теорий происхождения минерала существует немало. Они сходятся в одном: этот камень является видоизмененным или метаморфическим гранитом.

Существуют два основных вида:

- Парагнейсы.

- Ортогнейсы.

Первые получаются из горных пород осадочного типа (песчаника, глины и мергелей). При этом состав слоев может различаться, в них встречаются примеси. Второй вид происходит из пород вулканического происхождения (гранита, гранитоида и вулканических туфов). К ортогнейсам относится и гранитогнейс со слабополосчатой текстурой и силлиманит. Гранитогнейсы представлены также очковым гнейсом, в составе которого есть полевой шпат.

По другим классификациям горная порода гнейс подразделяется на:

- двуслюдяные;

- андалузитовые;

- пироксеновые;

- биотитовые и другие.

Рассланцованность и состав во многом влияют на свойства камня.

Месторождения гнейсов

Камень формируется при термическом изменении песчано-глинистых и глинистых осадочных пород. При этом температура воздействия может достигать 900 градусов Цельсия. Основой формирования гнейсов являются сланцы и гранит.

Сперва они трансформируются в глины, песчаники или глинистые сланцы, а по мере повышения температуры уплотняются за счет потери воды. В итоге получаются листовидные и чешуйчатые минералы – тальк, ставролит и хлорид. Когда на них продолжает влиять высокая температура или изливаются магматические сплавы, они плавятся и превращаются в гнейсы.

Самые крупные месторождения гнейсовых пород расположены в местах, где кристаллический фундамент выходит на поверхность земли. Балтийский щит делает возможным добычу в Карелии, Финляндии, а также в России, в Ленинградской и Мурманской областях.

Кроме того, в Сибири расположен другой щит – Алданский. Добычей занимаются также на Урале и на Кавказе.

Крупные месторождения есть и на других континентах. Так, Канадский щит Северо-Американской платформы позволяет вести добычу в Канаде.

К просмотру, как выглядит переработка камня:

Образование, свойства и применение гнейса

Гнейс относится к метаморфическим горным породам, т.е. изменившие минеральный состав или размер и текстуру агрегатов зёрен без существенного изменения химического состава (за исключением содержания воды и двуокиси углерода) под воздействием флюидов, температуры и давления.

Наиболее значительный процесс образования гнейса в истории Земли наблюдался на рубеже 2,5-2,0 млрд. лет назад. В фанерозое гнейсы формировались локально при погружении блоков сиалической коры в области высоких температур и давлений.

К специфическим щелочным гнейсам приурочены крупные месторождения руд редких элементов (ниобия, тантала, редких земель, бериллия и др.). Серые гнейсы района Акаста, слагающие фундамент эократона Слейв Канадского щита, относятся к самым древним из известных в настоящее время горных пород на Земле — их возраст оценивается почти в 4 млрд. лет.

Название породы происходит от немецкого «Gneis».

В составе гнейсов присутствует, преимущественно, кварц, калиевый полевой шпат, плагиоклаз и темноцветные минералы (пироксены, роговая обманка, слюды). Второстепенные минералы гнейса: гранат, кордиерит, дистен, силлиманит и др. Акцессорные минералы: сфен, рутил, циркон, апатит, магнетит, карбонаты.

По характеру образующих гнейс первичных горных пород различают парагнейсы и ортогнейсы. Парагнейсы образуются в результате метаморфических процессов, происходящих с осадочными горными породами, а ортогнейсы — в результате преобразования магматических (чаще — вулканических) горных пород.

По минеральному составу выделяют плагиогнейсы, биотитовые, мусковитовые, двуслюдяные, пироксеновые, скаполитсодержащие, анортитовые, корундосодержащие, графитоидные, амфиболовые и щелочные гнейсы. Последний содержит темноцветных минералов щелочные пироксены (эгиринавгит, эгирин) и амфиболы (арфведсонит, рибекит).

По структурному составу и текстуре различают древовидные, очковые, ленточные, листовые, норитовые, нефелиновые и др. гнейсы.

Физико-механические свойства гнейса сильно зависят от состава и степени сланцеватости. Плотность в пределах 2600-2900 кг/куб. м, водопоглощение — 0,2-2,3 %. Прочностные характеристики у большинства гнейсовых пород невысокие.

Гнейс менее распространен, чем, например, мрамор. Крупные месторождения этой горной породы известны в Скандинавии и Канаде. В нашей стране разрабатываются месторождения в Карелии, Мурманской и Ленинградской области. Крупные месторождения известны на Украине.

Гнейс используется, преимущественно, для производства строительного камня (щебня и бута). Некоторые породы (чаще — гнейсо-граниты), имеющие высокую плотность и красивую структуру, используются в качестве отделочного камня. В России разведаны и разрабатываются два месторождения гнейсо-гранитов (в Карелии) для производства облицовочного камня.

Происхождение названия: от немецкого Gneis — старый термин рудознатцев Саксонии.

Разновидности: Гранитогнейс, кингицит, лавиалит, микрогнейс, ортогнейс, парагнейс, плагиогнейс, плейрогнейс, протогнейс, флазергнейс, флоитит, чарнокит,эндербит, тоналит, трондьемит.

Главные минералы: Кварц, полевой шпат, плагиоклаз.

Второстепенные минералы: Гранаты, силлиманит, кордиерит, биотит, мусковит, хлорит, ставролит, гиперстен, кианит.

Акцессорные минералы: Циркон, титанит, апатит, шпинель, монацит, брукит, ортит, магнетит, рутил, графит.

Цвет:

Серый, серовато-белый, бурый, коричневый, розовый, красный.

Источник: kamniinfo.ru

Что такое гнейс и где используют горную породу: свойства, состав и история

Гнейс входит в число грубозернистых метаморфических горных пород (меняющих минеральный состав). Его отличает характерная многослойная структура, когда слои представлены разными минералами. Камень используется в строительстве и мощении дорог.

Описание и происхождение камня

Гнейс – очень старая горная порода, возраст некоторых гнейсов, например, серых, по мнению геологов, превышает четыре миллиарда лет, то есть близок к возрасту планеты Земля. Большая часть зародилась два – два с половиной миллиарда лет назад.

При излияниях гранитов в коре Земли формировались их наслоения. Происходило это повсеместно, поэтому данный минерал представлен на всех континентах. За счет него образованы красивейшие утесы и купола, самые знаменитые из которых находятся в Канаде и Австралии.

От миллиарда до полумиллиона лет назад процесс образования гнейсов изменился. Они формируются при погружении поверхностных слоев под континентальные плиты. В это время гранит нагревается и под высоким давлением растягивается, спрессовывается и образует пласты.

Своим названием камень обязан немецкому слову gneis, которое присутствовало в языке рудознатцев прошлого для обозначения рыхлых и деградировавших минералов.

Затем его стали применять для описания метаморфических гранитов.

Виды камня

Минералоги в разных странах имеют свое понимание термина «гнейс». Поэтому описаний, классификаций и теорий происхождения минерала существует немало. Они сходятся в одном: этот камень является видоизмененным или метаморфическим гранитом.

Существуют два основных вида:

- Парагнейсы.

- Ортогнейсы.

Первые получаются из горных пород осадочного типа (песчаника, глины и мергелей). При этом состав слоев может различаться, в них встречаются примеси. Второй вид происходит из пород вулканического происхождения (гранита, гранитоида и вулканических туфов). К ортогнейсам относится и гранитогнейс со слабополосчатой текстурой и силлиманит. Гранитогнейсы представлены также очковым гнейсом, в составе которого есть полевой шпат.

По другим классификациям горная порода гнейс подразделяется на:

- двуслюдяные;

- андалузитовые;

- пироксеновые;

- биотитовые и другие.

Рассланцованность и состав во многом влияют на свойства камня.

Месторождения гнейсов

Камень формируется при термическом изменении песчано-глинистых и глинистых осадочных пород. При этом температура воздействия может достигать 900 градусов Цельсия. Основой формирования гнейсов являются сланцы и гранит.

Сперва они трансформируются в глины, песчаники или глинистые сланцы, а по мере повышения температуры уплотняются за счет потери воды. В итоге получаются листовидные и чешуйчатые минералы – тальк, ставролит и хлорид. Когда на них продолжает влиять высокая температура или изливаются магматические сплавы, они плавятся и превращаются в гнейсы.

Самые крупные месторождения гнейсовых пород расположены в местах, где кристаллический фундамент выходит на поверхность земли. Балтийский щит делает возможным добычу в Карелии, Финляндии, а также в России, в Ленинградской и Мурманской областях.

Кроме того, в Сибири расположен другой щит – Алданский. Добычей занимаются также на Урале и на Кавказе.

Крупные месторождения есть и на других континентах. Так, Канадский щит Северо-Американской платформы позволяет вести добычу в Канаде.

Физико-химические свойства камня

Внешне камень легко отличить от гранита за счет его слоистости. Не всегда слои просматриваются четко: порой они имеют большую толщину и трудноразличимые границы. Если степень трансформированности гранитной породы невысока, то по небольшим фрагментам бывает сложно распознать гнейс.

Цвет камня обычно близок к серому или бурому. Встречается розоватое, зеленоватое и красноватое окрашивание.

Текстура тонкополосчатая или параллельно-полосчатая. Твердость, которую имеет гнейс, зависит от входящих в него минералов.

Минерал отличает высокая плотность (до 2900 кг/м 3 ), а также низкие показатели водопоглощения (до 2 %) и пористости (до 3 %). Удельный вес доходит до 2,87 г/см 3 .

В составе: апатит, полевой шпат, кианит, кварц, гранат, слюда, иногда – роговая обманка. Химический состав: SiO2 68–72 %, Al2O3 15–18 %, Na2O 3–6 %, Fe3O4 1–5 %, CaO 1,5–4 %, MgO 1,5 %.

Применение камня

Камень обширно применяется в строительстве. Из него изготавливают бут-плитняк, использующийся при закладке фундамента, а также щебень.

Если плотность высока, то гнейс отлично подходит для облицовочных материалов.

Часто этим материалом выкладывают дороги, облицовывают каналы и набережные.

Широкое распространение и невысокая цена делают горную породу удобной для использования при строительстве и благоустройстве зданий и улиц.

А есть ли вымощенные им улицы в вашем городе? Как они называются? Сделайте репост – и мы все узнаем больше о городах и использовании минералов.

Источник: zakamnem.ru

Гнейс

ГНЕЙС (а. gneiss; н. Gneis; ф. gneiss; и. gneis) — метаморфическая порода, состоящая преимущественно из кварца, калиевого полевого шпата, плагиоклаза и темноцветных минералов (пироксенов, роговой обманки, слюд) и характеризующаяся параллельно-сланцеватой, часто тонкополосчатой текстурой и гранобластовыми, порфиробластовыми и пойкилобластовыми структурами. Второстепенные минералы гнейса: гранат, кордиерит, дистен, силлиманит и др. Акцессорные минералы; сфен, рутил, циркон, апатит, магнетит, карбонаты.

По характеру исходных пород выделяют парагнейсы и ортогнейсы. Первые образуются в результате глубокого метаморфизма осадочных горных пород, а ортогнейсы — магматических (главным образом вулканических) горных пород.

По минеральному составу выделяют плагиогнейсы (с резким преобладанием плагиоклаза над калиевым полевым шпатом), биотитовые, мусковитовые, двуслюдяные, амфиболовые (актинолитовые, роговообманковые), пироксеновые (авгитовые, гиперстеновые и др.) гнейсы. Особый вид — щелочной гнейс, который содержит из темноцветных минералов щелочные пироксены (эгиринавгит, эгирин) и амфиболы (арфведсонит, рибекит). Известны также скаполитсодержащие, анортитовые, корундсодержащие и графитоидные гнейсы.

По структурам и текстурам различают гнейсы древовидные, очковые, ленточные, листовые и др. Сторонники более широкого понимания термина «гнейс» (не ограниченного наличием в породе кварца) выделяют гнейсы нефелиновые, норитовые и др. (гранито-гнейс, диорито-гнейс и т.п.). Наиболее типичны гнейсы для древних докембрийских комплексов. Среди них имеются так называемые серые гнейсы, относящиеся к одним из древнейших образований Земли.

Наиболее значительный процесс образования гнейса в истории Земли наблюдался на рубеже 2,5-2,0 млрд. лет назад. В фанерозое гнейсы формировались локально при погружении блоков сиалической коры в области высоких температур и давлений. К специфическим щелочным гнейсам приурочены крупные месторождения руд редких элементов (ниобия, тантала, редких земель, бериллия и др.).

Физико-механические свойства гнейса в зависимости от состава и степени рассланцованности колеблются в значительных пределах. Плотность 2650-2870 к г/м 3 , пористость 0,5-3,0%, водопоглощение 0,2-2,3%. Гнейсовые породы применяются главным образом для получения щебня и бута, наиболее плотные разновидности гнейсо-гранитов могут быть использованы в качестве облицовочного камня.

В СССР большинство месторождений гнейса, разведанных в качестве сырья для получения щебня, сосредоточено в Карелии, Мурманской и Ленинградской областях РСФСР, а также в УССР. Всего разведано на щебень 25 месторождений с промышленными запасами 350 млн. м 3 . Разрабатываются 14 месторождений, объём добычи гнейса составляет свыше 6 млн. м 3 (1980). Кроме того, разведано в Карелии 2 месторождения гнейсо-гранитов в качестве сырья для облицовочного камня с суммарными запасами около 6 млн. м 3 . За рубежом месторождения гнейса известны в Скандинавии, Канаде и др.

Источник: www.mining-enc.ru