До замужества головной убор не закрывал макушки его обладательницы, оставляя открытыми волосы. С детства девочки носили на голове простые тесёмки, сделанные из материи.

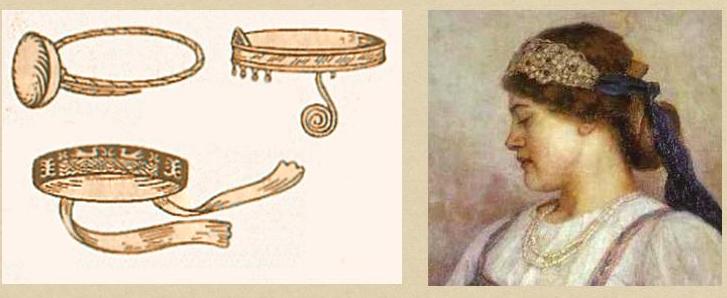

Взрослея, девушка получала повязку (перевязку), называемую в некоторых районах увяслом, которая обхватывала лоб и скреплялась на затылке узлом. Эту повязку делали из шёлковой ленты, берёсты, а в богатых семьях из византийской парчи. Её украшали вышивкой, бисером, стеклярусом, золотом и драгоценными камнями.

В переписи имущества дочери царя Алексея Михайловича — Анны упомянута «перевязочка, низанная жемчугом». Иногда налобная часть повязки имела особое украшение в виде какого-либо узорчатого узла или фигуры и называлась чело (начёлка).

Вышивка жемчугом по бели. Мастер-класс/Корона невесты севера России. Meisterklasse-Krone der Braut

ВЕНЧИК

Другой разновидностью девичьего головного убора был венец (венчик), который вёл своё происхождение от венка, составленного из луговых цветов, и по верованиям предков являлся оберегом от нечистой силы. Венец делали из тонкой (около 1 мм) металлической ленты, ширина которой составляла не более 2, 5 см. Для его изготовления использовали серебро и бронзу. По своей форме венец напоминал повязку, с той лишь разницей, что на концах мастер делал крючки для шнурка или ленты, которая завязывалась на затылке.

Часто венец покрывался каким-либо узором с зубцами наверху. Девичий венец, унизанный жемчугом вдоль щёк, девушка надевала на большой праздник или свадьбу, и тогда он уже назывался рясочник. Такой головной убор украшал на свадьбе голову царицы Евдокии Лопухиной, жены Петра I — «венец с каменьи и с жемчуги»..

Источник: helpiks.su

Женские головные уборы XVI-XVII вв.

Человеку всегда было присуще чувство прекрасного. С древнейших времен люди старались окружить себя красивыми вещами. Тысячи кузнецов, гончаров, столяров, ювелиров, резчиков, вышивальщиц трудились в городах и селах, создавая удивительные произведения декоративно-прикладного искусства — одежду, мебель, посуду, украшения, оружие.

Декоративно-прикладное искусство тесно связано с живописью и скульптурой, но в отличие от чистого искусства имеет практическое применение. Изделия из керамики, металла, дерева, текстиля, украшенные резьбой, росписью, шитьём, делали одежду, обувь, головные уборы, посуду, мебель, дом, все предметы быта особенно красивыми, радующими глаз.

Техника вышивки жемчугом. Пришиваю жемчужную нить.

Наибольшего мастерства достигли древнерусские ремесленники-ювелиры. Им были подвластны самые сложные ювелирные техники — литье, чеканка, зернь, скань, чернь, разные виды эмали, резьба, гравировка. Сохранилось множество ювелирных изделий — подлинных шедевров древнерусского декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов и камней. Эти сокровища особенно берегли и в случае опасности прятали.

Исконно русской одеждой была шуба. Сильные морозы заставляли надевать шубу и богатых и бедных. Крестьяне шили дешевые овчинные, а знать предпочитала шубы собольи, лисьи, беличьи, писцовые, горностаевые. Причём средневековые шубы обычно шили мехом вовнутрь, а снаружи отделывали дорогим сукном, парчой, бархатом.

Основным тёплым головным убором была шапка. Женские шапки отличались по высоте, также они имели разные меховые опушки, по-особому украшались, что делало весь наряд величественным и помпезным. https://www.pompa.ru/catalog/outerwear/zhenskie-palto/ Верх шапки делали круглым или конусообразным, используя при этом шёлковую или золотную ткань.

Шапка была оторочена меховой опушкой, или околом. Внизу шапки пришивался мех, чтобы скрыть волосы. Спереди, в налобной части, для красоты оставляли небольшой меховой мысок. Тульи женских шапок первого наряда цариц украшали разнообразными шитыми узорами, жемчугом и драгоценными камнями.

Также зимой носили треух и каптур. Треух — это зимняя шапка с тремя «ушами», защищавшими уши и затылок. Её шили мехом внутрь, сверху отделывая тканью, но в описях имущества цариц такой покрой встречается очень редко.

Каптур — меховая шапка с круглым верхом — был самым распространенным зимним убором замужних женщин и особенно вдов.

По головному убору женщины можно было судить о её семейном положении. Девушки носили венец, богато украшенный вышивкой, жемчугом, самоцветами. Подобно диадеме, он оставлял волосы открытыми. По сторонам венец украшали драгоценные подвески — колты и рясны.

Замужние женщины носили кику — небольшую шапочку, полностью скрывающую волосы. Считалось позором «опростоволоситься», т. е. показать кому-либо из посторонних свои волосы. Даже в церкви женщины не снимали головной убор.

Замужние женщины прятали волосы под убрус — это тонкий полотняный или шёлковый платок.

Убрусы могли быть цветными, часто любимого царицами красного цвета, их закалывали булавками, или «занозками».

В XVI-XVII веках венец был главным головным убором царевны. Сохранилось описание венца, изготовленного для маленькой царевны Ирины Михайловны:

«…Венец теремчат, о десяти верхах делан, по золотой цке (то есть «доске») травы прорезные с финифты с розными, а в венце, в нижних теремах, в золотых гнездех три яхонта червчаты гранены да три яхонта лазоревы да четыре изумруда гранены; да в верхних теремах, в золотых же гнездех, четыре яхонта червчаты да три яхонта лазоревы да три изумруда четвероугольны; около верхних и нижних теремов и на низу обнизано жемчугом; поверх теремов на спнях десять зерен гурмыцких…»

Царский венец носили и царицы. «… Царь со всем своим поездом ходит к царице, а царица в то время бывает во всем своем одеянии и в венце царском», — так в XVII веке описывал свадебный чин подъячий Посольского приказа Григорий Котошихин.

Царица в убрусе и в венце. Деталь иконы «Поклонение кресту». Москва, 1677-1678 гг. Мастер Салтанов Иван.

К кике и венцу с обеих сторон подвешивались рясы, или рясны, — длинные нити жемчуга и драгоценных камней. Они были частью парадного головного убора.

Золотая рясна. Деталь. Россия, начало XVII века.

В XVI-XVII веках рясны плели из жемчуга в две, три и даже четыре нити. Наиболее парадные рясны имели драгоценные камни и золотые подвески.

Обычай украшения головных уборов ряснами восходит к византийской традиции. Они являлись частью парадного облачения императора и его жены — императрицы.

Волосник царицы Анастасии Романовны. Москва, конец XVI в.

Другой женский головной убор — волосник, — как правило, надевали под убрус. Это легкая сетчатая шапочка, плетеная или вязаная из серебряной или золотой нити. По венцу она обшивалась драгоценной тканью с жемчугом и камнями. Русский историк Н.И. Костомаров писал:

«Волосник играл большую роль в судьбе замужней женщины… был символом брачного состояния и составлял необходимую и главную принадлежность приданого».

Волосник царицы Марии Темрюковны. Москва, 1561-1569 гг. Высота — 15,0 см, длина по окружности — 59,0 см. (из книги Н.В. Рощиной «Царское платье»)

Волосник был важным атрибутом свадебного обряда. Во время церемонии с невесты снимали девичий венок, расчесывали ей волосы гребнем, смоченным в воде с мёдом, волосок к волоску, и убирали под волосник, чтобы больше никто, кроме мужа, их не видел. Такое правило было установлено для всех, включая цариц.

По представлениям того времени, вся «колдовская женская сила» находится в волосах. В волоснике царицы ходили до самой смерти, он являлся и частью погребального облачения. В коллекции музея хранится двенадцать богатых волосников, принадлежавших русским царицам.

Волосник царицы Марии Долгорукой, первой супруги Михаила Федоровича. Москва, 1625 г. Высота — 16,0 см, длина окружности — 59,0 см.

Главным женским головным убором была кика. Так же, как волосник, она впервые надевалась на девушку, когда она выходила замуж. У царицы Евдокии Лукьяновны было пять кик. Особенно выделялась кика первого наряда, выполненная мастером Государева двора Давыдом Омельяновым к ее свадьбе с царем Михаилом Федоровичем:

«… Отлас червчат, на ней запоны золоты с каменьем, с алмазы, и с яхонты, и с изумруды; у поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; назади бархат черный».

Кика с убрусом XVII века. Реконструкция О.Н. Поликарповой для образовательной музейной программы с элементами театрализации, 1999.

У царицы Марии Ильиничны, жены царя Алексея Михайловича, было четыре кики, а у царицы Агафьи Семеновны, жены царя Федора Алексеевича, — две. Ни один из этих головных уборов не дошёл до нашего времени.

Летом, когда царицы выезжали на богомолье, они могли надевать белые шляпы, которые обычно шили с круглой тульей и полями, украшали лентой из атласа или тафты. Она шла по верху шляпы, а концы спускались вниз. Ленты низали жемчугом, вышивали золотными нитями, прикрепляли к ним богатые шелковые кисти. У царицы Марии Ильиничны было шесть шляп. У царицы Евдокии Лукьяновны среди головных уборов числилось семь шляп:

«… шляпа валяная белая; вторая, полки (то есть поля шляпы) подложены атласом с серебром; третья — полки из атласа золотного…»

Разнообразие женских головных уборов в Русском государстве поражает своим разнообразием. Девочки и девушки могли ходить «простоволосыми», то есть с непокрытой головой. По обычаю, они носили девичью повязку или простую ленточку. Волосы заплетали в косу, которую украшали ленты, бахрома или рукодельный накосник с шитьем и жемчугом. Русский историк XVIII века И.Н. Болтин так описывал старинный накосник:

«Треугольник в два или три вершка шириной, сделан из картузной бумаги, обшит шёлковой тканью и унизан в узор жемчугом и каменьями; привязывался он к концу косы углом».

Девушки могли завивать волосы в кудри, распускать их по плечам, украшать венцом или венком, — так называли девичью повязку из ткани, расшитую жемчугом.

Такой венец делали и из тонкого листа металла, прорезая его узорами, верхнюю его часть выполняли в виде зубцов, которые назывались городками, или теремами.

Древнерусский головной убор — кокошник

Разнообразны были и женские украшения — серьги, браслеты, перстни, ожерелья, колты и рясны. Украшала себя слабая половина и с помощью косметики — белилами, румянами, причем часто не зная меры. Косметическими средствами служили свекла, сажа и мука. Привычка пользоваться косметикой была очень устойчива. В царствование Михаила Федоровича красавица княгиня Черкасская не считала нужным румяниться, за что подвергалась насмешкам при царском дворе.

Древнерусский костюм существовал по меньшей мере семь столетий. Лишь в петровские, реформаторские времена он был заменен на европейское платье, хотя в деревнях и сёлах ещё долго носили, хранили и передавали по наследству старинные древнерусские наряды.

Источник: ru-sled.ru

ЖИВОПИСЬ МИНЕРАЛЫ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Русский народный костюм / Russian Folk Costumes. Женский головной убор Кокошник (kokoshnik) Венец

- Получить ссылку

- Электронная почта

- Другие приложения

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Кокошник. Челка. Сорока.

Свадебный девичий головной убор — венец городчатый

Россия, Северные губернии, XIX в.

Государственный Эрмитаж

Метрополитен Музей Нью-Йорк

СОРОКА. Старинный русский головной убор замужних женщин или его часть. Была самым богатым из женских головных уборов; к началу XX века сорока вышла из употребления. Сорока как головной убор — род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько повыше обычной кички.

Основными предметами, образующими в совокупности этот головной убор, были кичка, собственно сорока, позатыльник, налобник, платок. Дополнительными — различные украшения из бисера, перьев, лент, искусственных цветов.

Позатыльник к сороке.

Исторический музей Москва

Сорока 18 век Тверская, Ярославская губ.

Кумач, бархат, шелк, холст, золотные нити, блестки, золотное шитье

Исторический музей Москва

Сорока 19 век Тверская, Ярославская губ.

Бархат, холст, ситец, парча, золотные нити, золотный галун, тесьма, блестки, золотное шитье

Исторический музей Москва

Сборник 19 век Костромская губ.

Холст, кумач, ситец, золотные нити, колотый перламутр, конский волос, золотное шитье, низание

Исторический музей Москва

Мелкий жемчуг, перламутровые плашки, цветные стекла, стеклярус, фольга, канитель, золотный шнурок, бить, тафта, золотное шитье, низание

Исторический музей Москва

Сборник (вид сзади)

Исторический музей Москва

ВЕНЕЦ. Термин венец в применении к девичьему головному убору был известен ещё в XVI—XVII веках. В этот период венцом называлась лента, вытканная из золотных нитей, иногда на каркасе из луба или бересты, украшенная по всей окружности жемчугом, драгоценными камнями или их заменителями. Венец надевался на лоб и завязывался на затылке. При этом макушка головы была открытой, а незаплетенные волосы спускались на спину.

Венец. Девичий народный головной убор:

Россия, Северо-Западные губернии, Первая половина XIX в.

Государственный Эрмитаж

Венец девичий 18 век

Колотый перламутр, перламутровые плашки, цветные стекла, ленты шелковые, низание

Исторический музей Москва

Венец 19 век Архангельская губ.

Кумач, шелк, набойка, золотные нити, блестки, тесьма из бити, цветные стекла, бисер, стеклярус, мишурный галун, золотное кружево, шелковые ленты, золотное шитье «по карте», низание

Исторический музей Москва

Девичий головной убор: венец

Россия, Первая половина XIX в.

Государственный Эрмитаж

Россия, Костромская губерния, Вторая половина XIX в. лен, шелк, стекло, жемчуг, аметисты, серебро, медь

Государственный Эрмитаж

Кокошники шили из дорогих шелковых, парчовых, бархатных тканей, очелья дополняли выплетенными жемчужными поднизями в виде сетки, овальных зубцов или оборкиволана (новгородские, тверские). Верх и тыльные части расшивали пышным золотным узором, который иногда сплошь покрывал поверхность ткани (вологодские „сборники»). Кокошник, особенно богато украшенный, молодая женщина носила в первый год замужества или до появления первого ребенка14, а потом только в исключительных случаях. Исследователи указывают на определенную символику, заключенную в вышивках головных уборов. Так, „шишки» на псковском кокошнике, подобно „шишкам» свадебного каравая, символизируют плодородие.

Женский головной убор: кокошник

Россия, Нижегородская губерния, Первая половина XIX в.

Государственный Эрмитаж

Кокошник 18 век

Парча, ситец, золотный галун и бахрома, бисер, фольга, блестки, рубчатая шелковая лента с тканым узором, низание

Исторический музей Москва

Кокошник 18 век

Исторический музей Москва

Кокошник 18 век

Исторический музей Москва

Кокошник 18 век Псковская губ., г. Торопец

Ткань полушелковая, колотый перламутр, холст, низание

Исторический музей Москва

Кокошник маскарадный Н.В. Безобразовой

.Государственный Эрмитаж

Кокошник 17 век.

Узорный шелк, крашенина, жемчуг речной, перламутровые плашки, цветные стекла, желтый и белый металл, фольга, золотный и х/б шнуры, низание

Исторический музей Москва

1. Кокошник. II-ая половина XVIII в. Россия. Орловская губ. Высота лицевой части: 23 см

Парча, ситец, золотный галун, лента шелкового репса, золотная бахрома двух видов, ленты из шелка. Исторический музей Москва

2. Кокошник. II-я половина XVIII в.Россия. Владимирская губ., г. Муром. Бархат, золотный галун и нити, фольга, цветные стекла, желтый металл, канитель, дутые бусины под жемчуг, колотый перламутр, золотное шитье, низание. Исторический музей Москва

3 Связка. Последняя четверть XVIII в. Россия, г. Владимир. Шелковая узорная и полушелковая с золотной ниткой ткани, набойка, колотый перламутр, фольга, металлические и зеркальные блестки, цветные стекла, металл, перламутровые плашки, шелковая лента, золотная бахрома, льняной шнур, саженье, низание. Исторический музей Москва

Картон, дутые бусины под мелкий жемчуг, цветные стекла, белый металл, золотный шнурок, шелковая рубчатая ткань, бить, низание, шитье битью. Исторический музей Москва

Источник: desharel.blogspot.com