Выпишите предложение, в котором необходимо поставить одну запятую, выбор объясните.

3) Упрямство есть слабость×, имеющая вид силы.

- Запятая ообособляет определение, выраженное причастным оборотом, стоящим после определяемого слова.

В остальных случаях:

1) Василий, засунув руки в карманы брюк (д/о), бодро вышагивал× по улице

2) Прошлому× России, заново переосмысленному поэтом (п/о), у Пушкина посвящено немало произведений.

4) Выставленная на продажу (п/о) коллекция× фарфора была приобретена местным музеем.

Источник: megashkola.com

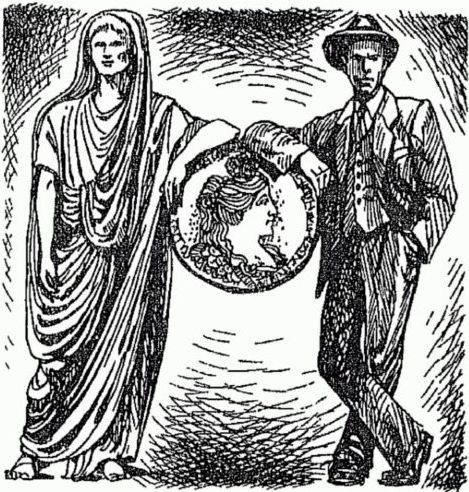

«ПОРЧА МОНЕТ» В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Средневековая Европа имела множество монетных дворов. Каждый герцог стремился завести монетную мастерскую. Это было очень выгодно: из одного и того же количества серебра выпускали все больше и больше монет. Думали, что если из фунта серебра вычеканить на несколько десятков монет больше, то и купить на них можно будет больше товаров.

Выражения с HAVE и HAVE GOT и в чём разница?

В какой-то краткий период это было действительно так. Но очень скоро такая более легкая монета теряла в своей цене и ее покупательная способность падала.

Короли, князья, графы снова увеличивали число чеканенных из того же фунта монет и снова извлекали кратковременную денежную выгоду, не заботясь о будущем. Это была своекорыстная деятельность феодалов, не заботящихся о государстве, народе, о пользе торговли. Узкоклассовые интересы верхов общества приводили к развалу денежного обращения, порой исчезновению серебра с рынков вообще, к расстройству экономики.

Случалось, что в каком-нибудь городе чеканили монеты на протяжении 2 — 5 лет, а потом выпуск монет прекращался. Часто ставились не только экономические, но и политические цели: таким путем правитель желал объявить о себе и своем суверенитете или же о завоевании этого города.

Налаживали денежное обращение по тем нормам, которые, как казалось монетчикам и правительству, были бы наиболее удобны для данного района. Выпускали монеты по новому весовому стандарту, но, чтобы преобразовать все денежное обращение, требовалось очень много металла и большие средства. Их обычно у такого монетного двора не имелось. И вот, выпустив две-три серии монет, двор прекращал свое существование.

Отдача на откуп денежного дела стала распространенным явлением. Денежная чеканка приносила большой доход. Правительство считало выгодным для себя получать от какого-нибудь купца вперед на несколько лет сумму денег, которая бы составляла доход от монетной чеканки.

Взамен купцу-откупщику предоставлялось право чеканить монеты в таком-то городе, на таких-то и таких-то условиях, конечно, с соблюдением определенных монетных типов, с обязательной чеканкой монеты от имени правителя. Откупщики были уже в Древнем Риме: на одном из его монетных дворов имелась должность откупщика императорского королевского литья. Особенно стало их много в средневековой Европе. Понятно, что откупщики, стремясь увеличить доходы, которые приносила чеканка монеты, портили их, уменьшая в весе.

ОГЭ по русскому языку 2022. Разбор тестовой части. В31

В 1621—1623 гг. в Германии порча денег приняла характер национального бедствия. Группы монетчиков устраивали свои мастерские в заброшенных башнях на больших дорогах. Каждый обедневший барон мог основать в своем замке монетный двор, скупать хорошие, полновесные монеты, переплавлять их и выпускать плохие, меньшего веса или низкой пробы. «Князья запрещают солдатам, но позволяют монетчикам грабить людей и страну», — говорили в народе в те годы. Когда удавалось поймать какого-нибудь жулика, фальшивомонетчика-подпольщика, его наказывали. В отчетных документах некоторых монетных мастерских того времени указывалась особая статья расходов на устройство. печей для сжигания фальшивомонетчиков.

Фальшивомонетчиков наказывали жестоко, но сеньоры и рыцари, графы и герцоги, выпускавшие монеты, были ничуть не лучше этих преступников. Французского короля Филиппа IV Красивого звали еще Филиппом-фальшивомонетчиком за поощрение порчи денег на королевских монетных дворах.

Порча денег привела к тому, что многие монеты стали содержать совсем мало серебра. До 1280 г. кельнский пфенниг, например, весил 1,315 г. серебра. А в конце XIV в. серебра в нем содержалось не больше 0,075 г.

Грош был в средние века большой серебряной монетой, denarius grossus — «толстый денарий». Вырождение его стоимости, порча этой монеты привели к тому, что слово «грош» стало употребляться как синоним самой маленькой, ничтожной монетки.

Источник: goodcoins.su

Игнорировавшие указ карла 1 феодалы думали что если из фунта серебра запятые

У Владимира Даля записана такая загадка: «Кто меня сделал — не сказывает, кто меня не знает — принимает, а кто знает — на двор (на порог) не пускает!» Так метко и образно простой народ охарактеризовал фальшивые деньги.

Само слово «фальшивомонетничество» происходит от лат. falsus — «ложный, неверный, поддельный» и moneta — «критерий, стандарт».

Деньги изобрели раньше, нежели возникло фальшивомонетничество, но данная разница составила всего несколько лет. Первые монеты появились в VII веке до н. э, в малоазиатском царстве Лидия. Эти монеты отчеканены из сплава золота (40 %) и серебра (60 %). Вскоре после этого было осуществлено снижение содержания в них золота при той же номинальной стоимости.

Очевидно, города, которые выплачивали дань правителю, быстро поняли, что, ухудшая состав сплава, можно сэкономить порядочное количество денег. Царь Крез (время правления — 560–547 гг. до н. э., его имя из-за несметных сокровищ стало нарицательным, «богат, как Крез»), чтобы прекратить подобного рода махинации, начал чеканить раздельно золотые и серебряные монеты.

Многие века монеты изготовлялись только из драгоценных металлов. Государство, которое чеканило деньги, удостоверяли точность веса, пробу. Номинальная стоимость монеты, ее достоинство были всегда немного выше, нежели фактическая стоимость металла, из которого она изготавливалась. Разница образовывала монетный доход государственной казны.

Стараясь увеличить этот доход, правители государств часто фальсифицировали монеты, уменьшая их вес или сверх нормы добавляя к драгоценному металлу малоценные примеси. Такая фальсификация называется «порча монеты». Покупательная способность денег падала, цены росли. Появилась даже поговорка: «Легкие деньги — худшее наказание, чем тяжелые войны».

У этой жульнической практики имелись свои идеологи. Небезызвестный римский император Нерон (37–68 гг.) официально разрешил подделывать римские монеты путем добавления к серебру других металлов. Это решение Нерон объяснял высокими «государственными соображениями». По его уверению, добавления делались для того, чтобы предотвратить быстрое стирание серебряных монет.

Такие монеты будут находиться в обращении гораздо дольше. Это «новшество» Нерона положило начало «растворению» серебра в римских монетах. К концу Римской империи количество примесей в серебряной монете достигло 90–95 %.

Естественно, что ни один римский император не считал себя фальшивомонетчиком, ухудшая монеты. В конце концов, это привело к полному краху денежной системы античности.

В период средневековья папская курия понятие фальшивомонетничества применяла и в отношении высокопоставленных фальшивомонетчиков, и в отношении частных лиц, не проводя между ними различия.

В XII веке по всему Ближнему Востоку, особенно у сирийских купцов, высоко ценились золотые динары египетских халифов из династии Фатимидов. В христианских государствах, основанных в Палестине крестоносцами, начали чеканить их подделки. Поначалу так называемые сарацинские бизантины имели достаточно малое сходство с мусульманскими динарами, но постепенно их изготовление усовершенствовалось, и они стали точной копией египетских монет. Папский легат, сопровождавший в 1250 году французского короля Людовика IX (Святого) в крестовом походе, пришел в ужас и пригрозил отлучить от церкви поддельщиков монет, славивших Аллаха. Сарацинские бизантины были заменены другой монетой, почти во всем похожей на динар, но с изображением креста и арабской надписью, прославлявшей уже не Аллаха, а святую Троицу и господа Бога Иисуса Христа.

Как видим, во все времена фальшивомонетчики быстро умели приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.

Для мусульманского Востока, в частности для Средней Азии эпохи средневековья, было характерно, что в монеты добавляли много недрагоценного металла — лигатуры, а серебра в ней оставляли очень мало. Это тоже была своего рода порча монет. Появлялись в обращении черные дирхемы. Население знало, что в них реальной стоимости мало, но вынужденно торговало ими.

Их номинальную стоимость эмир поддерживал насильно, часто угрожая казнью за отказ принять черный дирхем. Угрожающие надписи писались на самих монетах: «Кто монету не возьмет, тому смерть». Ясно, что такая монета обращалась лишь в одном городе и его ближайшем округе, где действовала власть правителя.

Порой государство перечеканивало старые монеты и снова пускало их в обращение. Европейский путешественник Адам Олеарий так описывает эти перечеканки в Иране XVII века: «Вообще, относительно медной монеты у персиян делается так, что каждый большой город имеет у них свою собственную монету, которая нигде и не ходит, как только там, где она отчеканена, и при этом не далее, как на один год, так что знаки на этих монетах ежегодно переменяются. Знаки эти или изображения бывают иногда олень, коза, сатир, рыба, змея и тому подобное, в наше время на касбеках в Шамахе было изображение фавна или молодого дьявола, в Кашане — изображение петуха, а в Испагани — чеканка льва и в Киляне — рыбы. С наступлением нового года… старые касбеки воспрещаются, стоят уже два старых за один новый, и поэтому должны снова поступать на монетный двор, где они только раскаляются и клеймятся новым знаком».

Старые деньги изымались. Население сдавало их в казну или на монетный двор в обмен на новые. Стоимость старых денег занижалась, новых — завышалась. Казна получала новый доход.

Большие и малые феодалы никогда не подвергались наказаниям за нарушение принятых в странах Европы монетных правил.

Иная судьба ожидала фальшивомонетчиков, которые иногда не видели другого способа поддержать свое существование, как начать изготавливать деньги.

Одной из самых ужасных казней за фальшивомонетничество в октябре 1431 года в Германии подвергся житель города Штральзунда Клаус Эльмхорст. Он был сварен заживо в кипятке на старой рыночной площади города. Память об этом событии на протяжении столетий передавалась от одного поколения горожан к другому.

В течение долгого времени в городе не было желающих изготавливать фальшивые деньги. Преподобный Иоганн Беркманн в 1560 году описывал, что котел, где Клаус Эльмхорст принял адские муки, в назидание потомкам стоял на том же самом месте.

За изготовление поддельных денег брались и женщины. На протяжении семи лет в своем родовом замке в Тулузе изготавливала фальшивые деньги графиня Жанна де Болонь д’Оверн. Монетный двор был оборудован в подвале замка. В 1422 году графиню и двух ее доверенных лиц, которые занимались изготовлением поддельных денег, арестовали.

Немало эпитетов и прозвищ, с которыми могучие императоры, цари, короли и другие монаршие особы вошли в историю. Разве не лестно, например, остаться на века в истории Великим или Грозным, Красивым? А вот английский король Генрих VIII, правивший в XVI веке, вправе сетовать на судьбу. Он получил у своих подданных прозвище «Старый медный нос».

Причина такой «высокой» чести заключалась в том, что при Генрихе VIII расходы двора были необычайно велики. На одних только официальных жен, сменявших друг друга (их у него насчитывалось полдюжины), шло немало средств, да затяжные войны с Францией и Шотландией требовали солидных денег. Все это привело к серьезному расстройству денежного обращения королевских финансов.

Воинственный и любвеобильный монарх нашел «оригинальный» выход из создавшейся ситуации. По тайному указанию Генриха VIII серебряные монеты стали чеканить из… меди, только сверху покрывая их тонким слоем серебра. Да вот случилась нежданная беда: всякая монета, находясь, долгие годы в обращении, постепенно изнашивается.

Такая же участь постигла и шиллинги Генриха VIII, на которых был изображен сам король. Поскольку наиболее выдающейся деталью металлического королевского лица на монете был нос, то он и страдал от изнашивания в большей мере, чем другие выпуклые элементы портрета. Серебро на кончике носа стиралось, беззастенчиво обнажая нос. Именно поэтому Генриха VIII еще при жизни начали именовать в народе «Старым медным носом».

Источник: litmir.club