uCrazy.ru

«Иисус – ягненок» с лицом человека: история гентского алтаря, за которым охотились Наполеон и Гитлер

Гентский алтарь расписан голландскими живописцами эры Возрождения Губертом и Яном ван Эйками. И вышел он реальным шедевром, который восхищает, как католиков, так и православных. А Иисус в виде ягненка практически гипнотизирует своим человечьим взором.

Но начиналась история алтаря полностью элементарно. Заказал его обеспеченный меценат Йос Вейдт в XV веке. Меценат был местным бюргером и заказал алтарь для домашней капеллы. Знал бы он, что эта домашняя ценность позже будет перебегать из рук в руки самых грозных диктаторов планетки.

Кстати, Ян ван Эйк сыграл огромную роль в истории живописи. Конкретно он усовершенствовал алкидные краски и популяризировал их. С того времени, живописцы стали отрисовывать конкретно маслом.

Всего у алтаря 24 панели, где бытуют 258 участников. Сущность картины – святые люди приходят к алтарю, на котором стоит Агнец из Откровения Иоанна Богослова. Агнец символизирует Иисуса Христа.

Агнец Божий: Иисус — животное?

Иисус изображен в виде ягненка и лицо его, как живое, человеческое. «Это странноватое лицо с человечьими чертами завораживает. Когда я в первый раз увидела картину, я практически впала в шок», — гласит реставратор Царского института культурного наследства Элен Дюбуа.

На его груди есть рана, подобная той, которую получил Иисус во время распятия. Кровь из Агнца вытекает в чашу. А лицо ягненка сохраняет стоическое выражение, а людские глаза глядят прямо на зрителя практически гипнотическим взором.

И сама картина буквально пронизана сиянием, захватывая дух не только религиозных людей, но и простых любителей искусства. Алтарь дарит такие переживания, что о нем с восторгом говорят не только католики, но и православные. «Это искусство дает вкус к созерцанию присутствия Бога не только в сердце человека, но и в обыденном мире», — считает протоиерей Димитрий Сизоненко.

История алтаря: от бюргеров к Наполеону и Гитлеру

Алтарь постоянно провоцировал споры и постоянно переходил из рук в руки. Редкий случай, когда у обычного религиозного атрибута из семейной коллекции сложилась такая богатая история.

Сперва бельгийские протестанты, одержав победу над католиками, хотели подарить алтарь английской королеве Елизавете, так как та оказала им военную помощь. Но наследник мецената был резко против такой щедрости.

В XVIII веке австрийский император Иосиф II раскритиковал алтарь за обнаженные фигуры Адама и Евы. Их, в угоду императору, спрятали.

Потом алтарем завладел Наполеон и выставил его в Лувре. Людовик XVIII, который воцарился после поражения Наполеона, вернул алтарь бельгийцам.

Наместник собора украл несколько створок и продал их торговцам. В частности, были проданы и те самые скандальные фигуры Адама и Евы. Спустя годы бельгийское правительство выкупило их и вернуло на место.

С приходом к власти фашистов, бельгийцы решили подарить алтарь Гитлеру. Гитлер же приказал этот алтарь вместе с другими ценностями захоронить в шахте и, впоследствии, уничтожить. В 1945 году американские солдаты успели захватить шахты до того, как ценности были уничтожены и вернули уже полуразрушенный алтарь в Бельгию.

Сейчас алтарь восстановлен. Посмотреть изображения до и после восстановления можно на официальном сайте, посвященном этому шедевру эпохи Возрождения.

ИсточникСкрытый смысл и загадки самой известной фрески Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря»

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

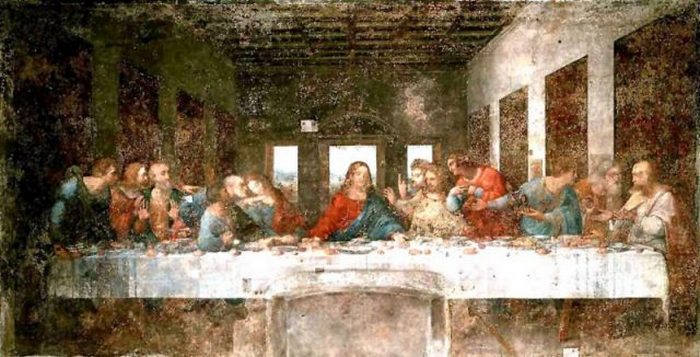

Весь мир знает загадочную улыбку «Моны Лизы», но это далеко не единственная работа Леонардо да Винчи, скрывающая множество тайн. Возможно, его величайшей работой является «Тайная вечеря» — монументальная роспись, которая изображает последнюю трапезу Иисуса с его учениками, и украшает стену церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Она буквально изобилует загадками и скрытым смыслом. Приведем только некоторые из скрытых значений «Тайной вечери», некоторые из которых обсуждаются до сих пор, даже спустя пятьсот лет после создания этого шедевра.

Иоанн может быть Марией Магдалиной

Любимого ученика справа от Иисуса историки искусства называют апостолом Иоанном, но некоторые считают, что это замаскированная Мария Магдалина. Большинство искусствоведов и ученых считают, что на росписи справа от Иисуса изображен его любимый ученик Иоанн. Но что, если присмотреться к этому персонажу.

Ряд искусствоведов и библейских ученых на самом деле считают, что человек по правую руку от Иисуса на картине — женщина, скорее всего являющаяся Марией Магдалиной. Это единственный человек на картине, носящий ожерелье или кулон. Многие говорят, что это доказывает, что данный персонаж, скорее всего, женщина (по крайней мере, это точно не Иоанн).

Многие считают, что средневековые христианские лидеры, увидев женщину на картине, предприняли осознанные усилия, чтобы окрестить этот персонажа «Иоанном». Их смутило то, что, в противном случае, на картине попросту не будет всех учеников, а также то, что женщина сидит по правую сторону от Иисуса, т. е. на самом почетном месте.

Также можно увидеть, что многие из людей с правой (от Иисуса) стороны стола разговаривают с Марией, а Иисус, кажется, общается с сидящими слева от него. Если присмотреться ближе к «Иоанну», несложно увидеть сходство с Моной Лизой, которая была написана пять лет спустя.

Леонардо мог создать на росписи нумерологическое сообщение

В «Евангелии от Матфея» Иисус говорит, что тот, кто опустит руку в блюдо вместе с ним, является «предателем». Что интересно, как во времена Иисуса, так и Леонардо (а в некоторых местах и сегодня) на Ближнем Востоке и в Средиземноморье зачастую на обеденный стол ставили одну чашу с соусом или оливковым маслом на всех.

Каждый человек за столом по очереди опускал в нее свой хлеб. Чаще всего это был круглый стол с миской или горшком в центре. Но Леонардо изобразил Христа и его учеников за прямоугольным столом. Это предоставляет лучший обзор, а также является художественным клише на то время, но, может быть, Леонардо сделал это по другой причине.

Окунать свой хлеб в чашу перед хозяином очень неуважительно, и можно считать, что тот, кто делает подобное, считает, что он лучше, чем хозяин. На картине подобное делает Иуда, причем он также опрокинул соль, что является признаком грядущей неудачи.

Исследование «Тайной вечери» из тетрадей Леонардо, где у девяти апостолов над головами написаны имена.

Наконец, да Винчи сгруппировал сидящих за столом группами по 3 человека — если учитывать Иисуса, то это выглядит так: 3-3-1-3-3. При этом художник прогнорировал условности, не нарисовав нимбы над Иисусом и его последователями.

Да Винчи, возможно, вложил в свою картину секретное сообщение, разместив апостолов именно так. В Библии Иисус говорит ученикам пить его кровь (вино) и вкушать его плоть (хлеб) в память о нем.

Далее он говорит, что только те, кто это сделают, будут иметь вечную жизнь. Некоторые ученые считают, что Леонардо, который был не только скептиком и ученым, но и человеком, которого обвиняли в гомосексуализме во время молодости, когда он жил во Флоренции. В то время это, несомненно, считалось поступком, недостойным «вознесения на небеса» после смерти. Поскольку Леонардо нарисовал учеников группами 3-3-1-3-3, некоторые исследователи утверждают, что этим художник Леонардо указывал на «Плач Иеремии, глава 3: стихи 31-33: «Никто не изгнан от Господа навеки».

Иуда нарисован в стереотипной форме, чтобы быть похожим на еврея и отличаться от остальных

Еще раз присмотримся к картине. Иуда (справа от Иисуса и «Иоанна») — единственный за столом, у кого темная кожа и нос с горбинкой. Он явно похож на еврея.

Перед Иудой стоит мешок с деньгами (в Евангелии от Иоанна 12: 6 говорится, что Иуда был вором, не говоря уже о тридцати сребрениках, выплаченных ему за предательство Иисуса), а в его стакане налито молоко, а не вино, как у остальных. Это сделано целенаправленно, чтобы Иуда отличался от остальных буквально в каждой мелочи.

Если бы Иуда пил вино, которое Иисус назвал «своей кровью» и которое якобы является «путем к спасению», он был бы прощен, но Леонардо нарисовал его так, что Иуда выглядит посторонним и не прощенным.

ИсточникРЕДКИЕ И ПОЧИТАЕМЫЕ ИКОНЫ

СОБИРАЕМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ РЕДКИХ И ПОЧИТАЕМЫХ ПРАВОСЛАВНЫМ МИРОМ ИКОННЫХ ОБРАЗОВ И ПОПУЛЯРИЗИРУЕМ ИХ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ЕЛИЦЫ».

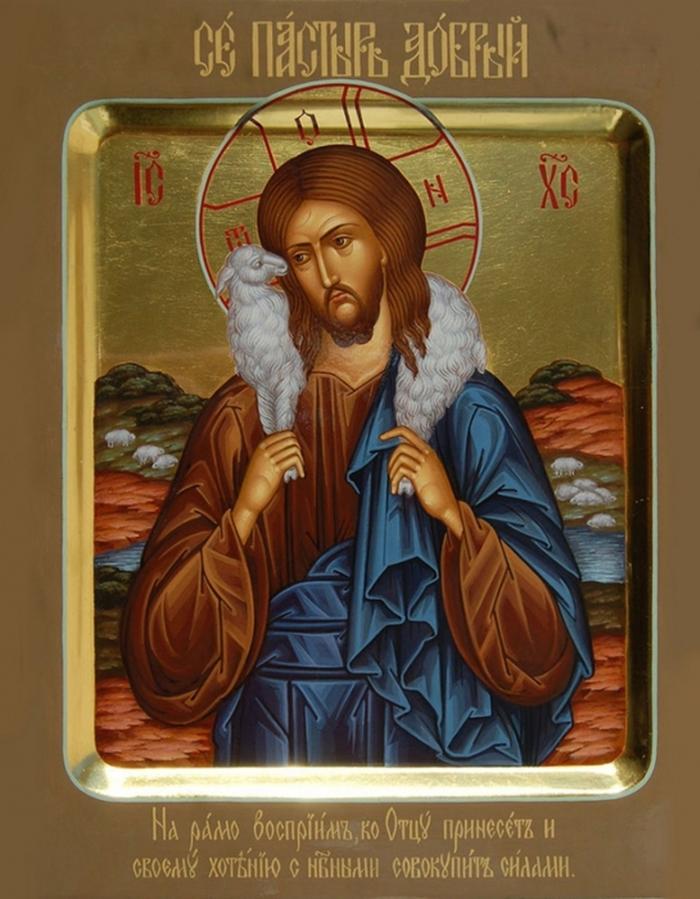

ИИСУС ХРИСТОС С ОВЦОЙ НА ШЕЕ — ЕЩЕ ОДИН ОБРАЗ ИЗ РЯДА РЕДКИХ.

Драматургия образа заключается в том, что животное символизирует заблудшую овцу, которую Добрый Пастырь — Христос – берет на плечи и несет к своему дому, чтобы излечить ее и здоровой вернуть в стадо. «На рамо восприим, ко Отцу принесе». Этот образ (публикуемый) вы не увидите просто так: он находится в тюремной церкви печально знаменитой московской «Бутырки». Место это в самом центре Москвы, но уютно спрятанное за домами, что и не догадаешься, что там узилище. Однажды зимой мне пришлось поплутать в этом районе вечером. Ищу дом и вдруг слышу откуда-то сверху: «Бабы, мужик под окнами!». Я взглянул наверх, а там окошки решетчатые — тюрьма, значит. Хоть и знал, что она тут находится, а жутковато: темень, зима, снега по уши и голодный женский рев: мужик. Помоги им, Господи, очистить с вою душу! Аминь+++

Ну а теперь история с овцой: это уже из статьи на портале «Православие и мир». Статью не слямзиваю — честно популяризирую.

Протоиерей Сергий Правдолюбов | 31 января 2007 г.

В далекой уже теперь юности было много интересных случаев в студенческой и иподиаконской жизни. О некоторых хочется вспомнить.

В Москву приехал Святейший и Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Николай VI, Судия Вселенной. Это еще не весь титул я упомянул. Семинаристам особенно понравилось почему-то «судейство» в титуле, но эти два слова имеют очень древнее происхождение.

Встреча была торжественнейшая. Второй паре иподиаконов, о. Сергию Соколову (ныне покойному уже епископу Новосибирскому) и мне поручили облачить посреди храма Вселенского патриарха. Соответственно, первый иподиакон отвечал за пуговицы, омофор и панагии, т. е. лицевую сторону патриарха, а я – за «тыл». Перед службой меня проинструктировали, что палица в Александрии надевается не через плечо, а подвязывается за специальную петельку, а остальное все вроде как и у нас.

Хор поет, читаются входные молитвы, Патриарх поднимается на кафедру, начинается облачение. Все проходит чин чином, ошибок нет.

И вот в самом конце, когда все сложные пуговицы омофора были уже застегнуты, я посмотрел и увидел, что омофор как-то странно, не по-русски лежит прямо на шее патриарха, а не вертикально и торжественно возвышается, как у всех наших архиереев. Я решил, что это мой недосмотр, и тихонько, осторожно потянул его к себе и расположил на русский манер. Патриарх так же тихонько потянул его обратно к себе на выю. Моей рязанской сообразительности не хватило понять всю значимость обратного движения омофора александрийского святителя. И я снова возвратил омофор на прежнее место, потянув в свою сторону. Патриарх опять, уже сердито и решительно, повторил прежнее движение. И в этот раз я не внял всей опасности грозного Судии Вселенной.

Увидев приближающегося протоиерея с подносом в руках и тремя панагиями, я подумал, что цепочки-то надо под омофор расположить, как у нас принято, а он мешает, лежит на шее. И когда я в третий раз потянул за омофор александрийского патриарха, он резко повернулся ко мне боком и по-гречески с гневом и раздражением, энергично и сердито высказал мне все свое возмущение. Я испугался, попросил прощения, и только когда увидел, что цепочки от панагий отец Сергий Соколов укладывает поверх омофора, а тот твердо и незыблемо покоится на святительской вые, – сообразил, что такова древняя александрийская символика с глубочайшим смыслом, просто меня никто не предупредил.

Омофор должен лежать на шее, ибо он символизирует заблудшую овцу, которую Добрый Пастырь — Христос – берет на плечи и несет к своему дому, чтобы излечить ее и здоровой вернуть в стадо. На рамо восприим, ко Отцу принесе. Так же и Александрийский Патриарх, по примеру Спасителя, берет на свои плечи и прижимает цепочками от панагий символическую александрийскую овцу к своей святительской шее.

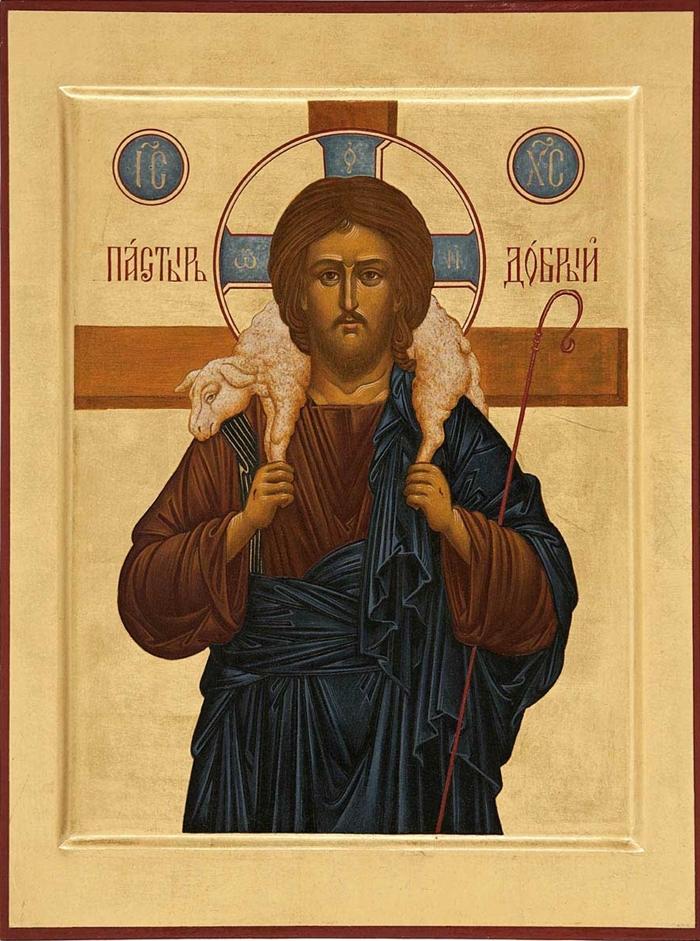

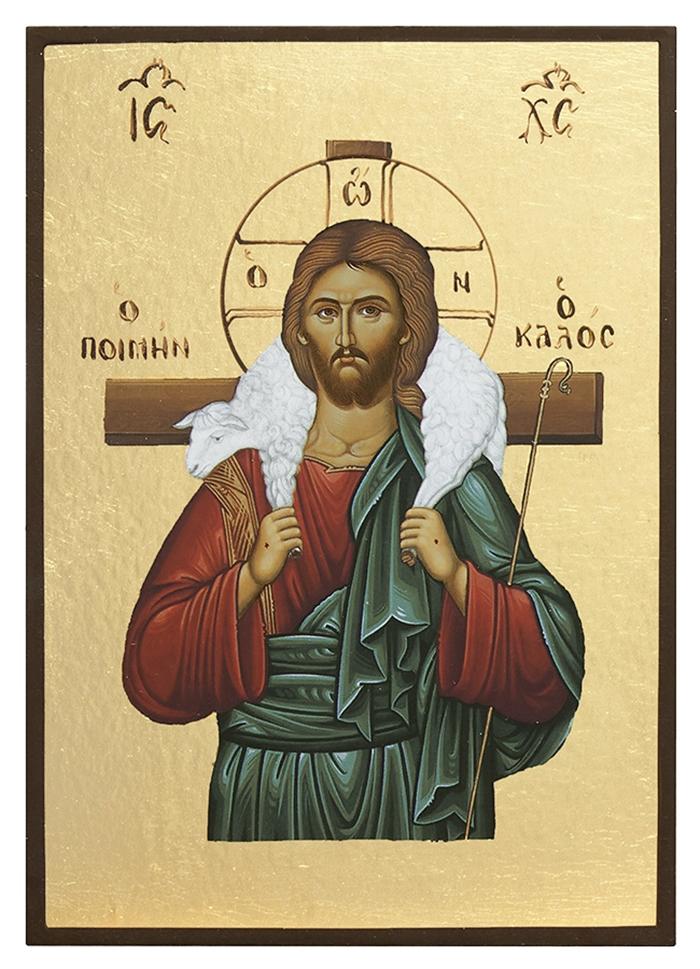

ИсточникИстория становления иконы Добрый Пастырь и значение образа, символизм

Икону «Добрый Пастырь» можно считать символической иллюстрацией к Священному Писанию и Евангелию, в которых Спаситель называется пастырем овец (христиан). На ней Иисус Христос изображается в виде пастуха, окруженного овцами, или с ягненком (заблудшей овцой) на плечах. Иконографический тип был заимствован у античных художников и скульпторов на заре христианства.

Значение образа доброго пастыря в православии

В переводе с иврита «пастырь» означает «пастух». Этот термин впервые был использован в Ветхом, а затем подтвержден в Новом Завете. Смысл термина заключается в аллегории: пастырь должен заботиться о своей пастве (христианах), как пастух о стаде овец. Учение, которое проповедовал Сын Божий, в своей сути содержит призыв любви к Богу, другим людям, он милосерден к раскаявшимся грешникам. Поэтому Иисус Христос – милосердный поводырь, который ведет тех, кто в него верует, дорогой к вечной жизни в раю.

История становления иконы «Доброго Пастыря»

На иконописный стиль изображения прообраза Сына Божьего оказали влияние древнегреческие мифология и искусство. С развитием христианского вероучения поменялся иконографический тип Иисуса Христа. Канонические изменения привели к тому, что раннехристианский образ оказался мало востребованным и был забыт.

Прообразы в античности

В изобразительном искусстве Древней Греции есть два персонажа, изображения которых, по-видимому, послужили прообразом Спасителя. Это Орфей и Гермес Криофор. Орфей, герой мифов, был музыкантом, певцом, любимцем бога Аполлона. Благодаря золотой лире, подарку Аполлона, Орфей мог приручать диких животных.

Гермес был в числе самых почитаемых в пантеоне античных богов. Он покровительствовал торговле, пастухам и путешественникам, спускался в царство мертвых, сопровождая души умерших. По легенде, Гермес получил второе имя Криофор (в переводе с древнегреческого Агненосец) после спасения города Танагра от чумы, обойдя городские стены с бараном на плечах. В его честь в Танагре был построен храм Гермеса Криофора. Греческий ваятель Каламид в VI веке до Р. Х. создал статую бога с ягненком на плечах. На скульптурных изваяниях Гермес изображен молодым атлетом с ягненком на плечах.

Ранние изображения

На ранних ступенях развития христианства икон, как объекта для моления, не существовало. Христианское искусство началось с римских катакомб и саркофагов, которые украшали изображениями Доброго Пастыря. Это был не образ Сына Божьего, а символ его предназначения.

Древнегреческая скульптура Гермеса Криофора была использована в раннехристианской символике. Полное отождествление в приемах и форме объясняется преемственностью художественной школы раннехристианских скульпторов от античных. Исследователи христианства также полагают, что таким образом до IV века преследуемые христиане маскировали свое отношение к вероучению Иисуса Христа.

Орфей традиционно изображался в виде пастуха, окруженного овцами. Античные художники представляли его молодым, безбородым юношей, с флейтой или посохом в руке.

Самые известные раннехристианские изображения (I-II век), идентичные изваяниям Гермеса Криофора, сохранились в римских катакомбах. До IV столетия Библейские заповеди, в которых запрещалось изображать Бога, трактовались буквально. Поэтому изображения Доброго Пастыря этого периода не следует считать иконами или образами для моления Иисусу Христу. «Добрый Пастырь» в местах сбора единоверцев был символическим напоминанием о приходе Спасителя.

Христианские картины до V века написаны по однотипному сюжету, в котором прослеживаются черты античного образа Орфея. Как, например, мозаичные изображения, сохранившиеся в мавзолее Галлы Плацидии города Равенны.

На выбор именно этих прототипов, судя по всему, повлияло несколько общих мотивов из мифологии:

- покровительство пастухам;

- роль учителей;

- способность посещать царство мертвых;

- защитники от гнева богов.

Образы Доброго Пастыря этого периода – молодые, красивые, сильные юноши, без бороды, в эллинских коротких туниках.

Ветхий Завет

В первой части Библии, Ветхом Завете, есть откровения и псалмы, в которых Бога называют пастухом и Пастырем. В «Книге пророка Иезекииля» говорится от имени Господа, что он, как пастух, будет блюсти свое стадо, не давая ему разбрестись и потеряться в дни невзгод. В 22 псалме есть строка: «Господь – Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Пророк Исаия за 700 лет до Р. Х. предрек, что придет Мессия, который будет как пастырь пасти свое стадо.

Сравнение Всемогущего Бога Израилева с пастухом объясняется тем, что в древних деревенских общинах это был лидер общины, от которого зависело состояние стада, а значит, и уровень жизни сообщества. Кроме этого, присутствует метафора: сравнение человеческого общества (в данном случае евреев) с неразумным стадом овец, которому требуется направляющая сила.

Новый Завет

В Новом Завете, как и в Ветхом, есть слова о роли Иисуса Христа, как пастыря доброго. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, цитируются слова Христа, в которых он называет себя таким именем, защищающим овец ценой своей жизни; знающим своих овец. В качестве жертвы за своих овец Иисус сам превращается в Агнца Божьего, искупительной жертвой за грехи человечества.

Когда в IV веке христианство стало государственной религией на территории Римской империи, произошло отделение христианского искусства от античных образцов. Сентиментальные образы не могли стать моленными иконами. Вместо стройного юноши-пастушка или атлета-бога с барашком на плечах появился иконографический тип Пантократора.

Первое время оба образа применялись параллельно, но постепенно Небесный Царь и Судья вытеснил жизнерадостного эллина. В период иконоборчества (VIII век) раннехристианские изображения Иисуса были уничтожены.

В европейские христианские церкви раннехристианское изображение вернулось в период Ренессанса (XIV-XVII век). Об этом сюжете первыми вспомнили светские художники, а затем он вернулся в иконографию, в убранство церквей в виде скульптур и витражей. Но широкого распространения старинный образ не получил и лишился признаков античности: стал старше, у него появилась борода, одеяние соответствовало иконописной моде. В XIX веке, как иконографический тип, он снова перестал пользоваться популярностью и исчез.

Русская иконография

Русская православная иконография формировалась под воздействием византийской в период, когда Пантократор стал главным ликом в иконописи. Самые старые православные изображения Доброго Пастыря относятся к XVIII веку. Появлению этого иконографического образа способствовало влияние униатской западно-украинской иконописи, которая, в свою очередь, восприняла западноевропейские образцы из печатных гравюр.

Этот сюжет не содержится в православном справочнике по иконописи (ерминии), что означает, что он не каноничен для православия. Немногочисленные иконы XIX, начала XX веков свидетельствуют о том, что образ не получил широкого признания и распространения в православии.

Однако образ Доброго Пастыря преобразовался в облачение священнослужителей: омофор (накидка) – символ заблудшей овцы на плечах Доброго Пастыря, который несет заблудшую овцу в Небесное Царство к ангелам (незаблудшим овцам).

Икона Спасителя «Добрый пастырь»

Образ Спасителя «Добрый Пастырь» имеет два иконописных варианта:

- Поясное изображение Иисуса Христа в красной тунике и синей накидке, с белоснежным ягненком на плечах.

- Иисус Христос в полный рост, в длинной тунике и омофоре, с ягненком на руке, в окружении стада овец.

Перед иконой молятся животноводы, любители животных, родители непослушных детей, отправляющиеся в долгий и опасный путь.

Источник