Хатухова И.А. — студентка 4 курса стоматологического факультета

Научные руководители: Петрова А.П., Венатовская Н.В.

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского» Минздрава России Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

Резюме

В данной статье изложена методика серебрения молочных зубов, положительные и отрицательные стороны данной методики, препараты используемые для серебрения.

In this paper, the technique of silvering milk teeth, the positive and negative aspects of this method, the drugs used for silvering.

В данной статье изложена методика серебрения молочных зубов, положительные и отрицательные стороны данной методики, препараты используемые для серебрения.

In this paper, the technique of silvering milk teeth, the positive and negative aspects of this method, the drugs used for silvering.

Ключевые слова

серебрение зубов, кариес, нитрат серебра.silvering teeth, caries, silver nitrate.

Введение

Методика серебрения очага поражения препаратами, содержащими соединения серебра, до настоящего времени остается методом выбора при лечении начальных форм кариеса временных зубов у детей. Данный метод является актуальным в отношении детей, не готовых к полноценному лечению кариеса, так как ионы серебра обладают антисептическими свойствами, что позволяет уничтожить патогенные микроорганизмы и приостановить процесс развития кариеса в молочных зубах.

Окраска по Ван Гизону

Цель

изучить методику серебрения зубов у детей.

Материал и методы

Проанализированы различные статьи, периодические издания, а также учебные пособия по стоматологии.

Результаты

ИМПРЕГНАЦИЯ в гистологических методах исследования

ИМПРЕГНАЦИЯ в гистологических методах исследования (позднелат. impraegnatio наполнение) — специальный метод выявления структур клеток и тканей, основанный на различной их способности удерживать или восстанавливать соли тяжелых металлов (напр., серебра, свинца, осмия, золота), растворами которых были пропитаны объекты микроскопирования, в связи с чем определенные участки их оказываются окрашенными в черный, бурый или другой цвет.

Наиболее важным этапом И. является восстановление металлической соли, к-рое чаще обусловливается редуцирующим (восстанавливающим) действием некоторых веществ, содержащихся в определенных компонентах тканей (аскорбиновая к-та, адреналин, креатин, глютатион, некоторые пигменты и пр.). В ряде случаев объект обрабатывают редуцирующими реактивами (формалин, пирогалловая к-та и т. п.); иногда в качестве редуцирующих агентов при И. используют солнечный свет или ультрафиолетовое облучение от искусственных источников, подкис ление, нагревание и т. д.

В процессе И. большое значение имеют размеры межмицеллярных пространств тканевых элементов, электростатические свойства микроскопических структур, размер образующихся частиц восстановленного металла и т. п. Поэтому успех И. в значительной степени определяется способом фиксации, pH применяемых р-ров, чистотой используемых реактивов и другими факторами. Меняя условия П., можно достичь избирательного выявления тех или иных тканевых элементов в зависимости от задач исследования.

Гистологические методы. Виды красителей. Окрашивание: гематоксилин-эозин.

Более глубоко изучена И. серебром. Успех серебрения во многом зависит от соответствующей микроскопической и субмикроскопической плотности тканевых элементов и невысокого содержания в них защитных коллоидов (см. Серебрения методы).

И. солями серебра используют для выявления нервных клеток, нейроглиальных элементов, периферических нервных волокон и их окончаний (см. Бильшовского-Грос-Лаврентьева метод), ретикулярной стромы органов, межклеточного вещества эпителия и гладкой мускулатуры, бледных трепонем и др.

В. В. Куприянов (1958) применил И. азотнокислым серебром соединительнотканных оболочек для исследования их кровеносных и лимф, сосудов. На препаратах становятся видимыми многие детали строения сосудистой стенки, включая особенности клеточных элементов. В основе этой модификации лежит методика, предложенная Е. И. Рассказовой (1954) для И. нервных элементов.

С целью улучшения качества препаратов срезы после И. серебром нередко тонируют солями золота (см. Золочения методы). Соли золота можно заменить насыщенным р-ром сероводорода в дистиллированной воде или 25% р-ром сернистого натрия. Хлорное и хлористое золото восстанавливается в жирах и богатых липидами, особенно миелином, участках тканей, окрашивая их в фиолетовый цвет. Из способов И. солями золота сохранили значение метод выявления нейроглии по Рамон-и-Кахалю (1926) в различных модификациях, а также ряд методов И. миофибрилл, нейрофибрилл и нервных окончаний.

И. осмием (чаще четырехокисью осмия) служит преимущественно для выявления жиров и липоидных веществ (окрашиваются в оливковочерные или коричневые тона). И. осмием понижает растворимость жиров в абсолютном спирте, хлороформе, эфирных маслах и др., вследствие чего этот метод обладает преимуществом, особенно при изучении миелиновых нервных волокон. И. осмием применяют также для выявления пластинчатого комплекса (комплекса Гольджи) в клетках, а также для фиксации клеток с целью дальнейшей электронной микроскопии (см.).

Библиография: Морфологические основы микроциркуляции, под ред. В. В. Куприянова, с. 20, М., 1965; Меркулов Г. А. Курс патологогистологической техники, с. 181, Л., 1969, библиогр.; P о м e й с Б. Микроскопическая техника, пер. с нем., М., 1954, библиогр.; P о с к и н Г. И. и Левинсон Б. JI. Микроскопическая техника, с. 211, М., 1957.

Источник: xn--90aw5c.xn--c1avg

Окраска Импрегнация серебром по Нисслю Окраска миелина

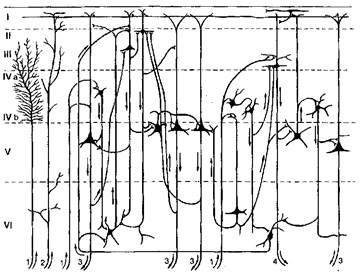

В общем, можно сказать что кора содержит клетки двух основных видов: (1) пирамидные и веретенообразные клетки, являющиеся центробежными и эфферентными и (2) гранулярные клетки, получающие афферентные (центростремительные) импульсы. На рис. 8.12 афференные волокна схематично изображены черным цветом.

Они исходят из таламуса в виде проекционных волокон (указаны на рисунке цифрой) и из других участков коры виде проекционных волокон (цифра 2) и заканчиваются на гранулярных клетках второго и четвертого слоя коры. Эфферентные волокна показаны красным цветом. Одни аксоны пирамидных клеток пятого слоя идут через внутреннюю капсулу к таламусу, полосатому телу, ядрам ствола и спинному мозгу (3) другие являются ассоциативными и комиссуральными волокнами и связаны с прочими корковыми областями (4).

Изображенная на рис. 8.11 шестислойная кора является гомотипной. Существуют корковые поля мозга взрослого, где эти шесть слоев трудно различимы; такие поля называются гетеротипными.

В первичных сенсорных полях, получающих импульсы от пропроцепторов, органов чувств (зрения, слуха), гранулярные клетки преобладают над пирамидными. Поэтому, говорят о гранулярной коре.

Наоборот, пирамидные клетки преобладают над гранулярными в двигательных полях, которые по этой причине называются агранулярной корой.

Чувствительные поля Бродмана 3, 1, 2, 41 и особенно 17 (area striata или зрительная кора) являются образцами гранулярной коры или кониокортекса, тогда как типичными агранулярными полями являются поля 4 и 6. Бродман выделил немногим более 50 различных архитектонических полей. Обычно пользуются составленной им картой, потому что она проще карты фон Экономо, которая насчитывает вдвое больше полей.

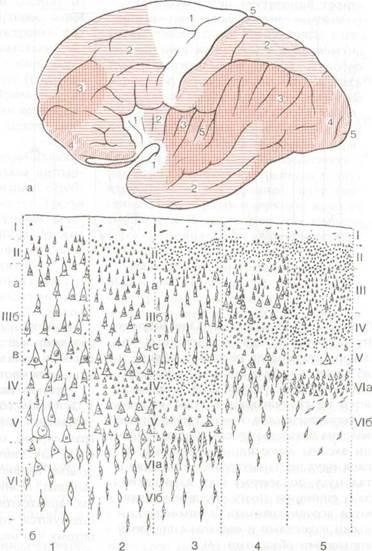

Некоторые исследователи выделяют более двухсот различных полей. Von Economo (1925) обнаружил, что различные архитектонические поля имеют ту или иную общую черту и могут быть сведены к пяти основным типам, изображенным на рис. 8.13. Как видно на рис. 8.9, цитоархитектонические поля точно не соответствуют ходу извилин.

Они частично перекрываются и подвержены индивидуальным вариациям (Филимонов, 1929; Саркисов и соавт., 1967).

Было предпринято немало попыток соотнести различные функции головного мозга с различными цитоархитекто-ническими полями, тем более что довольно рано удалось выяснить обслуживание двигательных функций полями 4 и 6 и сенсорный характер (первичные центры проприоцепции, слуха, зрения) полей 3, 1, 2, 41 и 17.

Прежде чем остановиться на функциональной организации мозговой коры, рассмотрим ее связи.

Рис. 8.13 Пять основных типов мозговой коры (по фон Экономо): 1 = агранулярная; 2 = лобная; 3 = теменная; 4 = полюсная; 5 = гранулярная (кониокортес). а распределение типов мозговой коры по конвексу; б их цитоархитектурный рисунок (из С. von Economo. Zellafbau cter Grossehirnrinde des Menshen. Springer, Berlin, 1927).

Источник: mydocx.ru