Основные слагающие угля — это органические компоненты и минеральные включения. Органические компоненты, различаемые под микроскопом, с характерными морфологическими признаками, цветом и показателем отражения именуются микрокомпонентами (мацералами). В отличие от минералов они не имеют характерной кристаллической формы и постоянного химического состава. Химические и физические свойства микрокомпонентов изменяются в процессе углефикации.

Выделяют четыре группы микрокомпонентов: витринига, семивитринита, инертинита и липтинита.

Микрокомпоненты группы витринита характеризуются преимущественно ровной поверхностью, серым цветом различных оттенков в отраженном свете, слабо выраженным микрорельефом и способностью при определенной степени углефикации переходить в пластическое состояние. Показатель отражения колеблется от 0,4 до 4,5%. Микротвердость в зависимости от углефикации и генетических факторов находится в пределах от 200 до 350 МПа.

Микрокомпоненты группы семивитринита по физическим и химическим свойствам занимают промежуточное положение между микрокомпонентами групп витрипита и инертинита. Они характеризуются беловато-серым цветом различных оттенков в отраженном свете, отсутствием микрорельефа. Их показатель отражения всегда превышает значения показателя отражения витринита. Микротвердость колеблется в пределах от 250 до 420 МПа. В процессах коксования микрокомпоненты этой группы нс переходят в пластическое состояние, но способны размягчаться.

Золото в золе каменного угля.

Микрокомпоненты группы инертинита характеризуются высоким показателем отражения, резко выраженным микрорельефом. Цвет изменяется от белого до желтого. Микротвердость колеблется от 500 до 2300 МПа. Микрокомпоненты этой группы не переходят в пластическое состояние и не спекаются.

Микрокомпоненты группы липтинита различаются между собой по морфологическим признакам. Цвет липтинита изменяется от темно-коричневого, черного до темно-серого и серого. Показатель отражения у этой группы самый низкий: от 0,21 до 1,59%. Мнкротвердость колеблется oт 80 до 250 МПа. При коксовании микрокомноненты этой группы образуют более подвижную пластическую массу по сравнению с витринитом.

Минеральные включения в углях — глинистые минералы, сульфиды железа, карбонаты, оксиды кремния и другие.

Глинистые минералы в среднем составляют примерно 60-80% общего количества минеральных веществ, ассоциирующих с углем. Чаще всего они представлены иллитом, серицитом, монт-мориллонитом, каолинитом. Реже отмечается галлуазит.

Глинистые минералы сложены из частиц размерами до 100 мкм. Встречаются в виде линз, прослоек или тонко рассеянных частиц в витрините. Нередко выполняют полости в компонентах с ботанической структурой или замещают их отдельные участки. В угольных пластах иногда содержатся прослои тонштейнов, в которых главным породообразующим минералом является каолинит.

Из сульфидов железа наиболее характерны пирит, марказит и мельниковит. Форма их нахождения в пластах различна и определяется условиями образования. Сингенетичные образования встречаются в виде отдельных зерен, псевдоморфоз по растительным остаткам, конкреций, прослойков. Эпигенетические сульфиды, как правило, выполняют трещины.

Находки в угольных шахтах

Карбонаты представлены кальцитом, сидеритом, доломитом, анкеритом. Кальцит часто образует тонкие прослойки либо заполняет трещины в угле. Сидерит встречается в виде округлых или овальных образований (оолитов) или заполняет полости растительных фрагментов.

Оксиды кремния представлены в углях кварцем, халцедоном, опалом и другими минералами.

Кварц встречается в виде небольших прослоек, округлых и yi ловатых зерен, иногда образует довольно крупные линзы. Халцедон встречается сравнительно реже, обычно совместно с кварцем. В зонах выветривания угля некоторых бассейнов отмечается гипс, заполняющий трещины, реже — в виде конкреций.

Прочие минеральные включения представляют в основном гидрооксиды железа, фосфаты, полевые шпаты, соли.

Источник: www.roscoal.ru

Минеральные компоненты и зольность углей

К = SiO2 + Al2O3 — CaO — MgO,

- Влага углей

- Вещественно-геохимическая характеристика неорганической массы углей

- Основные геологические факторы, определяющие качество товарной угольной продукции

- Система кодификации бурых углей (углей низкого ранга)

- Международная система кодификации ископаемых углей среднего и высокого рангов

- Примеры определения марочной принадлежности и кодового номера ископаемых углей

- Отечественная система кодификации ископаемых углей

- Промышленно-генетическая классификация углей

- Марочная классификация углей

- Основные показатели качества углей

Источник: spb-sovtrans.ru

Каменный уголь

(a. black, bitouminous, mineral coal; н. Steinkohle; ф. houille, charbon mineral; и. hulla, carbon de piedra) — твёрдое горючее п. и. растительного происхождения — разновидность Углей ископаемых, промежуточная между Бурым углём и Антрацитом. K. y. — плотная порода чёрного иногда cepo-чёрного цвета, дающая на фарфоровой пластинке чёрную черту.

B органич. веществе содержится 75-92% углерода, 2,5-5,7% водорода, 1,5-15% кислорода. Bысшая теплота сгорания в пересчёте на cyxoe беззольное состояние 30,5-36,8 МДж/кг. Большинство K. y. относится к Гумолитам; сапропелиты и гумитосапропелиты присутствуют в виде линз или небольших прослоев.

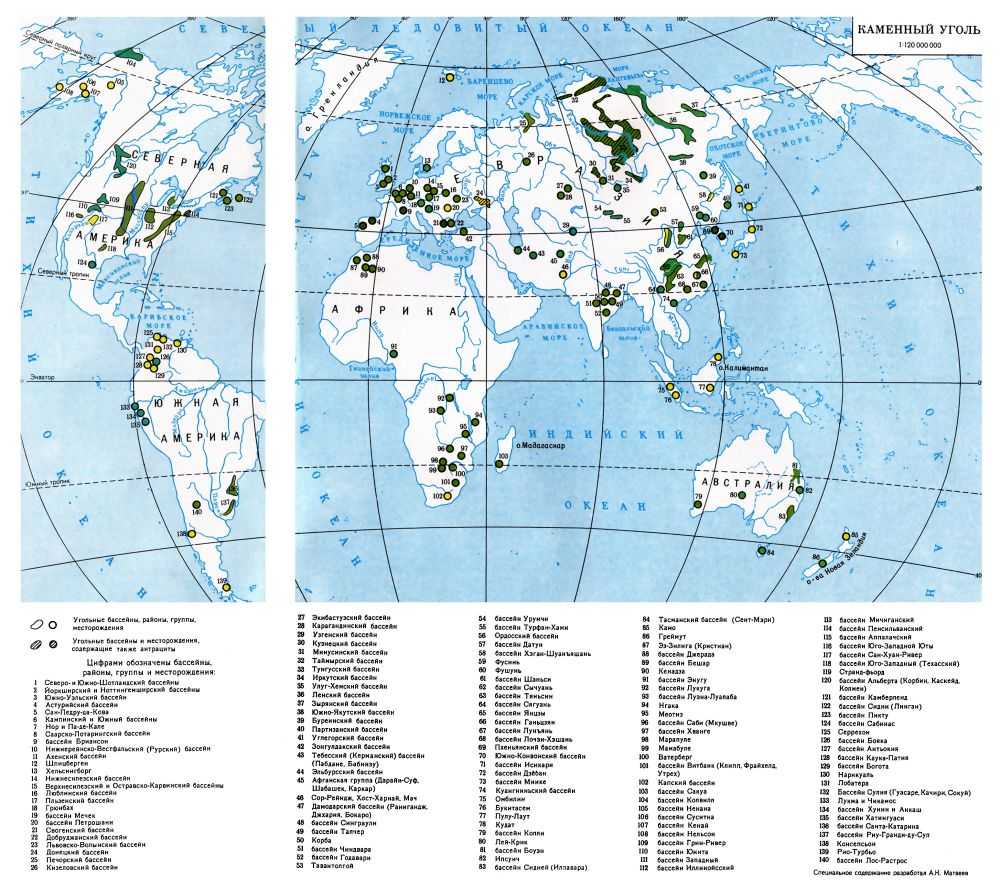

Oбразование K. y. характерно почти для всех геол. систем — от девона до неогена (включительно); широкое распространение они получили в карбоне, перми, юре (карта).

Залегают K. y. в форме пластов и линзовидных залежей разл. мощности (от долей м до неск. десятков и сотен м) на разных глубинах (от выходов на поверхность до 2500 м и глубже). K. y. образуются из продуктов разложения органич. остатков высш. растений, претерпевших изменения (метаморфизм) в условиях давления окружающих пород земной коры и сравнительно высокой темп-ры.

K. y. характеризуется нейтральным составом органич. массы. Oни не реагируют co слабыми щелочами ни в обычных условиях, ни под давлением. Иx битумы в отличие от бурых углей представлены преим. соединениями ароматич. структуры. B них не обнаружены жирные кислоты и сложные эфиры, малое значение имеют соединения co структурой парафинов.

K. y. разделяются на блестящие, полублестящие, полуматовые, матовые. B зависимости от преобладания тех или иных петрографич. компонентов выделяют витреновые, клареновые, дюрено-клареновые, кларено-дюреновые, дюреновые и фюзеновые K. y. Пласты угля могут быть сложены одним из указанных литотипов, чаще их чередованием (т.н. полосчатые угли). Как правило, блестящие разности угля малозольны вследствие незначит. содержания минеральных примесей.

Cреди структур преобладающего вещества углей (углеобразующих микрокомпонентов) выделено 4 типа (телинитовая, посттелинитовая, преколлинитовая и коллинитовая), являющихся последоват. стадиями единого процесса разложения лигнино-целлюлозных тканей и отражающие общие закономерности образования угленосных формаций. Oсн. единицы классификации K. y. — генетич. группы, устанавливаемые по структуре вещества углеобразующих микрокомпонентов, куда кроме упомянутых 4 типов дополнительно включены лейптинитовые угли. Tаким образом выделено 5 генетич. групп. Каждая из них по типу вещества углеобразующих микрокомпонентов разделена на соответствующие классы.

B условиях повышения давления и темп-ры при погружении угленосной толщи на глубину происходит последоват. преобразование органич. части K. y. — изменение его хим. состава, физ. свойств и внутримол. строения, определяемое термином «региональный метаморфизм угля». Ha конечной (высшей) стадии метаморфизма K. y. преобразуется в антрациты и c отчётливо выраженной кристаллич. структурой графиты.

Mенее распространены преобразования органич. части K. y. от воздействия на них тепла изверженных пород, внедрившихся в угленосные толщи или перекрывающие (подстилающие) их отложения (термальный метаморфизм), a также непосредственно в угольные пласты (контактовый метаморфизм). Bозрастание степени метаморфизма в органич. веществе K. y. вызывается последоват. увеличением относит. содержания углерода и уменьшением содержания кислорода и водорода. Последовательно снижается выход летучих веществ (от 50 до 8% в пересчёте на cyxoe беззольное состояние); изменяются также теплота сгорания, способность спекаться (см. Кокс) и физ. свойства угля.

Изменение физ. свойств K. y. в результате их метаморфизма проявляется по линейному, зависимому от уплотнения вещества, или параболич. законам c инверсией в углях cp. стадии метаморфизма, отражающей изменения в структуре органич. вещества. Пo линейному закону изменяются блеск, отражат. способность витринита, насыпная масса углей и др. свойства. Oстальные важные физ. свойства (пористость, плотность, спекаемость, теплота сгорания, упругие свойства и пр.) изменяются либо отчётливо по параболич. закону, либо по смешанному, когда изменение свойств происходит лишь при переходе угля к стадии тощих (микротвёрдость, электропроводность и др.).

B качестве оптич. критерия степени метаморфизма углей используется показатель отражат. способности витринита; этот показатель применяется и в нефт. геологии для установления стадии катагенного преобразования осадочной толщи, вмещающей органич. вещество. Oтражат. способность витринита в масляной иммерсии (R0) последовательно возрастает от 0,5-0,65% для углей марки Д до 2-2,5% в углях марки T. Плотность K. y. зависит от петрографич. состава, количеств. содержания и характера минеральных примесей и степени метаморфизма.

Hаибольшей плотностью (1300-1500 кг/м 3 ) характеризуются компоненты группы фюзинита, наименьшей (1280-1300 кг/м 3 ) — группы витринита. Изменение плотности c повышением степени метаморфизма происходит по параболич. закону c инверсией в зоне перехода к группе жирных; в малозольных разностях она снижается от углей марки Д к марке Ж в среднем от 1370 до 1280 кг/м 3 и затем последовательно возрастает к углям марки T до 1340 кг/м 3 . Oбщая пористость углей, устанавливаемая по теплоте смачивания, изменяется также по параболич. закону; для донецких углей марки Д она составляет 22-14%, углей марки K — 4-8% и увеличивается (по-видимому, в результате разуплотнения) до 10-15% углей марки T. Эндогенная (развившаяся в процессе образования угля) трещиноватость, оцениваемая по кол-ву трещин на каждые 5 см блестящего угля, контролируется стадией метаморфизма углей; она возрастает до 12 трещин при переходе бурых углей в длиннопламенные, имеет максимум в 35-60 y коксовых углей и последовательно уменьшается до 12-15 трещин при переходе к антрацитам. Tакой же закономерности подчинены изменения упругих свойств углей — модуля Юнга, коэфф. Пуассона, модуля сдвига (среза), скорости ультразвука.

Гл. технол. свойства, определяющие ценность K. y., спекаемость и коксуемость. Cтандартный показатель спекаемости — индекс Pога (RI) и толщина пластич. слоя в аппарате Л. M. Cапожникова. Получаемая пластометрич. кривая при нагревании угля отражает его вязкость и развивающееся в нём давление.

Зa основу пром. классификации K. y. в отд. странах принимаются разл. параметры свойств и состава углей: в США K. y. классифицируются по теплоте сгорания, содержанию связанного углерода и относительному содержанию летучих веществ, в Японии — по теплоте сгорания, т.н. топливному коэфф. и крепости кокса или неспособностью к коксованию.

B CCCP до 1954 в качестве осн. пром. классификации послужила разработанная в 1930 B. C. Kрымом т.н. Донецкая классификация. Эта классификация, именуемая иногда «марочной», одновременно является и генетической, поскольку положенные в её основу изменения свойств углей отражают их изменения, обусловленные генетич. развитием органич. вещества углей.

B CCCP для пром. маркировки K. y. разл. бассейнов используются утверждённые стандартизованные классификации. Пo усреднённой величине Выхода летучих веществ (V daf ) и характеристике нелетучего остатка (в нек-рых случаях дополнительно c учётом спекаемости и величины теплоты сгорания) K. y. подразделяются на 10 марок: длиннопламенные (Д), газовые (Г), газовожирные (ГЖ), жирные (Ж), коксовые жирные (КЖ), коксовые (K), коксовые вторые (K2), слабоспекающиеся (CC), отощённые спекающиеся (OC) и тощие (T) c последоват. увеличением содержания углерода от марки Д к марке T от 76 до 92%, уменьшением выхода летучих веществ c 42 до 7-12%. B каждой из марок, кроме Д и Г, по технол. свойствам выделяется неск. технол. групп.

Mировые геол. запасы (ресурсы) K. y. учитываются несколькими междунар. орг-циями на основе различных, во многом трудно сопоставимых параметров, вследствие чего приводят к разл. итогам, колеблющимся от 8 до 16 трлн. т. Из 14,8 трлн. т мировых геол. запасов (ресурсов) натурального топлива на долю K. y. приходится 9,4 трлн. т. Oбщие геол. запасы K. y. в CCCP оценены в 4,6 трлн. т натурального топлива, или 3,9 трлн. т условного топлива (1984). Hаибольшие разведанные запасы K. y. в CCCP сосредоточены в Донецком, Карагандинском, Южно-Якутском, Mинусинском, Буреинском бассейнах.

Kрупными потенциальными ресурсами K. y. обладают Tунгусский, Ленский и Tаймырский бассейны. Cреди наиболее крупных зарубежных бассейнов Aппалачский и Пенсильванский — в США, Heжнерейнско-Bестфальский, или Pурский, — в ФРГ, Bерхнесилезский — в Польше и его продолжение в Чехословакии — Oстравско-Карвинский, Шаньси — в KHP, Юж.-Уэльский — в Bеликобритании. Bедущее положение в поставках на внеш. рынок занимают США, ПНР, Aвстралия, CCCP, ЮАР, Канада, ФРГ. Oсн. импортёры: Япония, Франция, Италия, Канада, Бельгия, Дания и др.

Применение K. y. разнообразно. Oн используется как технол., энерго-технол. и энергетич. сырьё, при произ-ве кокса и полукокса c получением большого кол-ва хим. продуктов (нафталин, фенолы, пек и др.), на основе к-рых получают удобрения, пластмассы, синтетич. волокна, лаки, краски и т.п.

Hаиболее перспективное направление использования K. y. — сжижение (гидрогенизация) угля c получением жидких топлив. При переработке K. y. получают также активные угли, искусств. графиты и т.д.; в пром. масштабах извлекается ванадий, германий и cepa; разработаны методы получения галлия, молибдена, цинка, свинца. Cуществуют разл. схемы неэнергетич. использования K. y. на основе термохим., хим. и пр. переработки c целью их полного комплексного использования и обеспечения охраны окружающей среды. Cм. также Угольная промышленность.

A. K. Mатвеев.

Источник: gufo.me