Алюм и ний (лат. Aluminium), Al, химический элемент III группы периодической системы Менделеева; атомный номер 13, атомная масса 26,9815; серебристо-белый лёгкий металл. Состоит из одного стабильного изотопа 27 Al.

Историческая справка. Название «алюминий» происходит от латинского alumen — так ещё за 500 лет до н. э. назывались алюминиевые квасцы, которые применялись как протрава при крашении тканей и для дубления кожи. Датский учёный Х. К. Эрстед в 1825, действуя амальгамой калия на безводный AlCl3 и затем отгоняя ртуть, получил относительно чистый алюминий.

Первый промышленный способ производства алюминия предложил в 1854 французский химик А. Э. Сент-Клер Девиль: способ заключался в восстановлении двойного хлорида алюминия и натрия Na3AICI6 металлическим натрием. Похожий по цвету на серебро, алюминий на первых порах ценился очень дорого. С 1855 по 1890 было получено всего 200 т алюминия. Современный способ получения алюминия электролизом криолито-глинозёмного расплава разработан в 1886 одновременно и независимо друг от друга Ч. Холлом в США и П. Эру во Франции.

Химия 9 класс: Алюминий

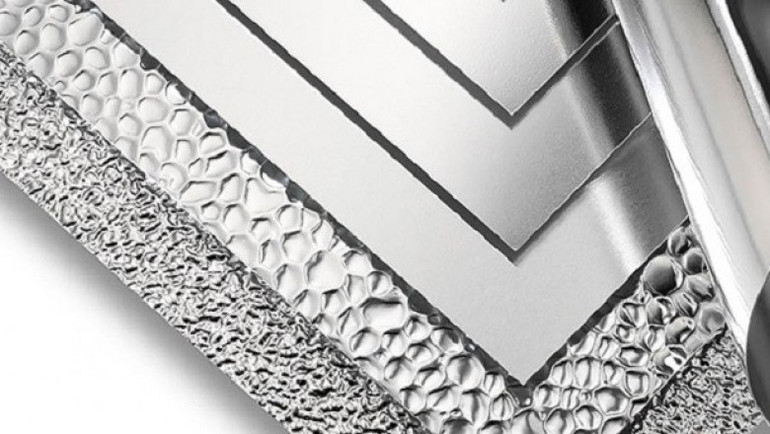

Физические и химические свойства. Алюминий сочетает весьма ценный комплекс свойств: малую плотность, высокие теплопроводность и электрическую проводимость, высокую пластичность и хорошую коррозионную стойкость. Он легко поддаётся ковке, штамповке, прокатке, волочению. Алюминий хорошо сваривается газовой, контактной и др. видами сварки.

Решётка алюминия кубическая гранецентрированная с параметром а = 4,0413 . Свойства алюминия, как и всех металлов, в значительной степени зависят от его чистоты. Свойства алюминия особой чистоты (99,996% ): плотность (при 20°С) 2698,9 кг/м 3 , tпл 660,24°С; tkип около 2500°С: коэффициент термического расширения (от 20° до 100°С) 23,86 • 10 -6 ; теплопроводность (при 190°С) 343 вт/м • К (0,82 кал/см • сек • °С), удельная теплоёмкость (при 100°С) 931,98 дж/кг К (0,2226 • кал/г • °С); электропроводность по отношению к меди (при 20°С) 65,5%.

Алюминий обладает невысокой прочностью (предел прочности 50—60 Мн/м 2 ), твёрдостью (170 Мн/м 2 по Бринеллю) и высокой пластичностью (до 50% ). При холодной прокатке предел прочности алюминия возрастает до 115 Мн/м 2 , твёрдость — до 270 Мн/м 2 , относительное удлинение снижается до 5% (1 Мн/м 2 » 0,1 кгс/мм 2 ). Алюминий хорошо полируется, анодируется и обладает высокой отражательной способностью, близкой к серебру (он отражает до 90% падающей световой энергии). Обладая большим сродством к кислороду, алюминий на воздухе покрывается тонкой, но очень прочной плёнкой окиси Al2O3, защищающей металл от дальнейшего окисления и обусловливающей его высокие антикоррозионные свойства. Прочность окисной плёнки и защитное действие её сильно убывают в присутствии примесей ртути, натрия, магния, меди и др. Алюминий стоек к действию атмосферной коррозии, морской и пресной воды, практически не взаимодействует с концентрированной или сильно разбавленной азотной кислотой,с органическими кислотами, пищевыми продуктами.

Внешняя электронная оболочка атома алюминия состоит из 3 электронов и имеет строение 3s 2 3р. В обычных условиях алюминий в соединениях 3-валентен, но при высоких температурах может быть одновалентным, образуя т. н. субсоединения.

Субгалогениды алюминия, AIF и AlCl, устойчивые лишь в газообразном состоянии, в вакууме или в инертной атмосфере, при понижении температуры распадаются (диспропорционируют) на чистый Al и AlF3 или AlCl3 и поэтому могут быть использованы для получения сверхчистого алюминия. При накаливании мелкоизмельчённый или порошкообразный алюминий энергично сгорает на воздухе.

Сжиганием алюминия в токе кислорода достигается температура выше 3000°С. Свойством алюминия активно взаимодействовать с кислородом пользуются для восстановления металлов из их окислов (см. Алюминотермия). При тёмно-красном калении фтор энергично взаимодействует с алюминием, образуя AIF3 (см. Алюминия фторид).

Хлор и жидкий бром реагируют с алюминием при комнатной температуре, иод — при нагревании (см. Алюминия хлорид). При высокой температуре алюминий соединяется с азотом, углеродом и серой, образуя соответственно нитрид AIN, карбид Al4C3 и сульфид Al2S3. С водородом алюминий не взаимодействует; гидрид алюминия (AlH3)x получен косвенным путём.

Большой интерес представляют двойные гидриды алюминия и элементов l и II групп периодической системы состава MeHn-nAlH3, т.н. алюмогидриды (см. Алюминия гидрид). Алюминий легко растворяется в щелочах, выделяя водород и образуя алюминаты. Большинство солей алюминия хорошо растворимо в воде. Растворы солей алюминия вследствие гидролиза показывают кислую реакцию (см.

Алюминия сульфат, Алюминия нитрат).

При электролитическом производстве алюминия возможны поражения электрическим током, высокой температурой и вредными газами. Для избежания несчастных случаев ванны надёжно изолируют, рабочие пользуются сухими валенками, соответствующей спецодеждой. Здоровая атмосфера поддерживается эффективной вентиляцией.

При постоянном вдыхании пыли металлического алюминия и его окиси может возникнуть алюминоз лёгких (см. Пневмокониозы). У рабочих, занятых в производстве алюминия, часты катары верхних дыхательных путей (риниты, фарингиты, ларингиты). Предельно допустимая концентрация в воздухе пыли металлического алюминия, его окиси и сплавов 2 мг/м 3 .

Применение. Сочетание физических, механических и химических свойств алюминия определяет его широкое применение практически во всех областях техники, особенно в виде его сплавов с др. металлами (см. Алюминиевые сплавы).

В электротехнике алюминий успешно заменяет медь, особенно в производстве массивных проводников, например в воздушных линиях, высоковольтных кабелях, шинах распределительных устройств, трансформаторах (электрическая проводимость алюминия достигает 65,5% электрической проводимости меди, и он более чем в три раза легче меди; при поперечном сечении, обеспечивающем одну и ту же проводимость, масса проводов из алюминия вдвое меньше медных). Сверхчистый алюминий употребляют в производстве электрических конденсаторов и выпрямителей, действие которых основано на способности окисной плёнки алюминия пропускать электрический ток только в одном направлении.

Сверхчистый алюминий, очищенный зонной плавкой, применяется для синтеза полупроводниковых соединений типа AIIIBV, применяемых для производства полупроводниковых приборов. Чистый алюминий используют в производстве разного рода зеркал отражателей. Алюминий высокой чистоты применяют для предохранения металлических поверхностей от действия атмосферной коррозии (плакирование, алюминиевая краска). Обладая относительно низким сечением поглощения нейтронов, алюминий применяется как конструкционный материал в ядерных реакторах.

В алюминиевых резервуарах большой ёмкости хранят и транспортируют жидкие газы (метан, кислород, водород и т. д.), азотную и уксусную кислоты, чистую воду, перекись водорода и пищевые масла. Алюминий широко применяют в оборудовании и аппаратах пищевой промышленности, для упаковки пищевых продуктов (в виде фольги), для производства разного рода бытовых изделий. Резко возросло потребление алюминия для отделки зданий, архитектурных, транспортных и спортивных сооружений.

В металлургии алюминий (помимо сплавов на его основе) — одна из самых распространённых легирующих добавок в сплавах на основе Cu, Mg, Ti, Ni, Zn и Fe. Применяют алюминий также для раскисления стали перед заливкой её в форму, а также в процессах получения некоторых металлов методом алюминотермии. На основе алюминия методом порошковой металлургии создан САП (спечённый алюминиевый порошок), обладающий при температурах выше 300°С большой жаропрочностью.

Алюминий используют в производстве взрывчатых веществ (аммонал, алюмотол). Широко применяют различные соединения алюминия.

Производство и потребление алюминия непрерывно растет, значительно опережая по темпам роста производство стали, меди, свинца, цинка.

Лит.: Беляев А. И., Вольфсон Г. Е., Лазарев Г. И..Фирсанова Л. А., Получение чистого алюминия, [М.], 1967; Беляев А. И., Рапнопорт Н.. Б., Фирсанова Л. А., Электрометаллургия алюминия, М., 1953; Беляев А. И., История алюминия, в сборнике: Труды института истории естествознания и техники, т. 20, М., 1959; Фридляндер И. Н., Алюминий и его сплавы, М., 1965.

Геохимия алюминия. Геохимические черты алюминия определяются его большим сродством к кислороду (в минералах алюминий входит в кислородные октаэдры и тетраэдры), постоянной валентностью (3), слабой растворимостью большинства природных соединений.

В эндогенных процессах при застывании магмы и формировании изверженных пород алюминий входит в кристаллическую решётку полевых шпатов, слюд и др. минералов — алюмосиликатов. В биосфере алюминий — слабый миграт, его мало в организмах и гидросфере.

Во влажном климате, где разлагающиеся остатки обильной растительности образуют много органических кислот, алюминий мигрирует в почвах и водах в виде органо-минеральных коллоидных соединений; алюминий адсорбируется коллоидами и осаждается в нижней части почв. Связь алюминия с кремнием частично нарушается и местами в тропиках образуются минералы — гидроокислы алюминия — бёмит, диаспор, гидраргиллит.

Большая же часть алюминия входит в состав алюмосиликатов — каолинита, бейделлита и др. глинистых минералов. Слабая подвижность определяет остаточное накопление алюминия в коре выветривания влажных тропиков. В результате образуются элювиальные бокситы.

В прошлые геологические эпохи бокситы накапливались также в озёрах и прибрежной зоне морей тропических областей (например, осадочные бокситы Казахстана). В степях и пустынях, где живого вещества мало, а воды нейтральные и щелочные, алюминий почти не мигрирует. Наиболее энергична миграция алюминия в вулканических областях, где наблюдаются сильнокислые речные и подземные воды, богатые алюминием. В местах смешения кислых вод с щелочными — морскими (в устьях рек и др.), алюминий осаждается с образованием бокситовых месторождений.

Лит.: Войнар А. О., Биологическая роль микроэлементов в организме животных и человека, 2 изд., М., 1960, с. 73—77.

Источник: xumuk.ru

Алюминий — химические и физические свойства, особенности взаимодействия с веществами

Элемент алюминий — это легкий металл. После кремния и кислорода это наиболее распространенное вещество на планете, а среди металлов он самый популярный. Благодаря своим химическим свойствам алюминий легко поддается литью, плавлению, механической обработке и формовке. Он не притягивается магнитом, проводит тепло и электрический ток, покрывается оксидной пленкой во избежание образования коррозии.

История открытия

Свое название серебристо-белый металл получил от латинского языка, в переводе оно означает квасцы. В 1825 году датский физик Ганс Эрстед нагрел амальгаму калия, восстановил хлорид вещества и выделил новый металл. Затем этот эксперимент повторил и улучшил Фридрих Велер. Он применил чистый металлический калий и первый описал химические особенности алюминия.

Полупромышленный способ выделения открыл Сент-Клер Девиль в 1854 году, но он использовал безопасный натрий. Полученный алюминиевый слиток ученый представил на Парижской выставке. А затем он провел еще один эксперимент — электролиз расплава двойной соли хлорида вещества.

До развития технологий алюминий, созданный электролитическим способом из глинозема, был слишком дорогим. Его слиток стоил больше, чем аналогичный кусок золота. Именно поэтому в 1889 году британские ученые подарили Менделееву аналитические весы. Чаши в них были изготовлены из разных металлов — золота и алюминия. В то время в России последнее вещество называли серебром из глины.

Только в 1886 году отдельно друг от друга химики Эру и Холл разработали промышленный метод добычи металла. Но еще с глубокой древности использовались квасцы — двойная соль калия и алюминия.

Распространенность в природе

По степени распространенности в земле алюминий занимает лидирующую позицию среди всех металлов и третью между элементами периодической таблицы. По исследованиям разных ученых его концентрация в почве колеблется от 7,4 до 8,1%. Молярная масса атома — 26,9815386 г/моль. У вещества высокая химическая активность, поэтому чаще всего оно встречается в виде соединений. К природным минералам алюминия относятся:

- хризоберилл или александрит;

- бокситы;

- берилл, аквамарин, изумруд;

- нефелины;

- каолинит;

- алуниты;

- полевые шпаты;

- глиноземы — смесь каолинов с песком, магнезитом или известняком.

Но в специфических условиях — жерлах вулканов, например, есть незначительное количество самородного металла белого цвета. Содержат его и природные воды, но вещество приобретает вид малотоксичных соединений. Тип аниона или катиона зависит только от кислотности окружающей среды.

В составе алюминия есть радиоактивные изотопы, которые распадаются за 720 000 лет. Образуются они при расщеплении высокоэнергичными космическими лучами ядер аргона.

Способы получения

У алюминия очень прочная химическая связь с кислородом. Из-за высокой реакционной способности восстановиться металлу из алюмосиликатов и природных оксидов сложнее, чем другим подобным веществам. На это также влияет температура плавления его руд — корунды и бокситы.

Невозможно восстановить элемент путем обжига оксида с углеродом, что помогает при работе с железом. У алюминия слишком близкое взаимодействие с кислородом, у углерода этот показатель гораздо ниже. Получение металла возможно методом неполного восстановления, в ходе которого выделяется промежуточный продукт — карбид алюминия. Затем он разлагается при температуре 1900−2000 градусов, образуя природное вещество.

Этот способ считается более выгодным, чем привычный электролитический, найденный Эру и Холлом. Он требует гораздо меньше энергетических затрат и приводит к минимальному образованию углерода.

Для производства 1 т чернового алюминия необходимо 35 кг его фторида, 65 кг криолита, 600 кг графитовых анодных электродов, 1920 кг глинозема и 61 ГДж электрической энергии. Получить металл в лабораторных условиях можно с помощью метода, найденного Фридрихом Велером. Необходимо восстановить вещество калием его безводного хлорида. Реакция протекает без участия кислорода при нагревании.

Химические свойства

Алюминий — серебристо-белый легкий металл, технический состав плавится при температуре 658 градусов, чистый — при 660, а закипает он при 2518, 8. К физическим свойствам относится и пластичность. Она у вещества очень высокая: 35% и 50% у промышленного и природного сплава соответственно. Его можно раскатать до состояния фольги или тонкого листа.

Модуль Юнга у алюминия составляет 70 ГПа, коэффициент Пуассона — 0,34. Он отлично отражает свет, проводит тепло и электричество. Вещество может взаимодействовать практически со всеми металлами, образует сплавы с кремнием, магнием, медью.

В нормальных условиях алюминий покрыт прочной тонкой оксидной пленкой, поэтому на него не действуют обычные окислители. Но он реагирует на разбавленные серные растворы.

Металлу не опасна коррозия, благодаря чему он нашел широкое применение в промышленности.

Но если пленка разрушилась — ее могут повредить соли аммония, горячие щелочи или амальгамирование, то вещество превращается в восстановитель. Галий, олово и индий не дают ей образоваться, при этом поверхность металла нужно покрыть легкоплавкими эвтектиками.

Перечень того, с чем реагирует алюминий:

- кислородом;

- галогенами;

- неметаллами;

- водой и ее парами;

- щелочами;

- соляной, азотной и серной кислотами.

При реакции с кислородом образуется оксид алюминия, его формула — 4Al + 3O2 = 2Al2O3. Фторид вещества: 2Al + 3F2 = 2AlF3. Сульфид образуется при взаимодействии с серой:2Al + 3S = Al2S3, 2Al + N2 = 2AlN — это нитрид металла, 4Al + 3C = Al4C3 — карбид после реакции с углеродом.

Характерная степень окисления алюминия — плюс три, но его атомы могут образовывать дополнительные связи. При взаимодействии со щелочами образуется тетрагидроксоалюминат (или другие алюминаты): 2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na (Al (OH)4) + 3H2. Металл можно растворить в разбавленной серной кислоте: 2Al + 3H2SO4 = Al2 (SO 4)3 + 3H2.

Интересна реакция алюминия с водой. Для нее необходимо удалить защитную пленку с помощью раствора горячей щелочи или амальгамы: 2Al + 6H2O = 2Al (OH3) + 3H2. При взаимодействии с окислителями происходит разложение вещества: 2Al + 6H2SO4 = Al2 (SO4)3 + 3SO2 + 6H2O — растворимые соли, уравнение реакций. Химические свойства алюминия включают восстановление металлов из оксидов, реакцию с парами воды.

Производство алюминия

До начала позапрошлого века не было достоверной информации о производстве металла. Первые несколько миллиграммов получил Ганс Эрстед в 1825. Через два года Фридрих Велер выделил крупинки, но они моментально покрывались пленкой на воздухе.

До конца XIX столетия вещество не производили в промышленных масштабах. И только в 1854 при финансировании Наполеона III, который надеялся об усилении армии с помощью металла, Сент-Клер Девиль вытеснил алюминий натрием из двойного хлорида натрия. Через год он получил первый слиток массой 6 кг, а до 1890 ученый смог создать более 200 т вещества.

В 1885 году построили первый завод в Гмелингеме, Германия. Технологию для производства разработал Николай Бекетов. Его метод мало отличался от способа Сент-Клер Девиля, но основывался на взаимодействии магния и криолита. За пять лет работы завод создал более 58 т металла, что составило четверть мирового производства.

Эру и Холл практически одновременно изобрели еще один метод — электролиз глинозема. Его растворяли в расплавленном криолите. Он и стал основой современного создания алюминия. В России первый завод появился в 1932 году, тогда промышленность СССР порадовала 47,7 млн т металла. Стимулировала производство Вторая мировая война.

А к 2016 в мире сделали около 59 млн т, лидерами стали:

Монополистом в РФ является «Российский алюминий», компания создает более 13% мирового рынка металла. Цены варьируются от 1253 до 3291 долларов за одну тонну.

Сферы применения

Благодаря основным свойствам алюминия — стойкости к коррозии, легкости, плавкости, теплопроводности и нетоксичности соединений — его применяют как конструкционное вещество.

А также металл используется во многих сферах человеческой деятельности:

- черная металлургия;

- создание сплавов;

- ювелирное дело;

- стекловарение;

- пищевая и военная промышленность;

- ракетная техника.

В черной металлургии алюминий необходим для создания стали. Он избавляет ее от пористости, делает более плотной. Сплавы металла широко применяют в разной промышленности. Наиболее востребованы соединения с магнием, марганцем, медью, кремнием. Когда алюминий был дорогим, из него делали ювелирные украшения.

Обычно это были пуговицы, чаши для весов. Но когда изменились способы его изготовления, использование в этой сфере сразу прекратилось. Хотя сейчас из него делают бижутерию, а в Японии заменяют серебро.

Наполеон Третий приказывал изготавливать себе столовые приборы из белого металла. Их использовал только он и почетные гости, хотя другие предпочитали золото и серебро. Сейчас подобные изделия можно увидеть в столовых, а также в армии — из алюминия делают котелки, ложки и фляжки.

Фосфат, фторид и оксид вещества необходимы в стекловарении, а также металл зарегистрирован как пищевая добавка. Алюмогель — осадок быстрого охлаждения гидроксида алюминия.

Он выступает в качестве основы обезболивающих и обволакивающих средств. Используют металл и в военном деле: его легкость полезна при создании ручного стрелкового оружия. Соединения вещества — суспензии и порошки — применяют при строительстве ракетной техники.

Роль в биологии

Хотя алюминий распространен в природе, ни один живой организм не использует его в метаболизме. Из-за этого металл называют мертвым, только химия способна превратить его в полезные вещества. У него слабое токсичное действие, но некоторые неорганические соединения сохраняются в растворах, поэтому могут оказывать негативный эффект на организм человека и теплокровных животных.

Самыми опасными считаются сульфаты, хлориды, ацетаты и нитраты. Сначала они действуют на центральную нервную систему, приводят к серьезным расстройствам здоровья. По 15 мг металла может каждый день выходить с мочой, но для людей с нарушенной работой почек даже малейшая доза может оказаться смертельно опасной. Вещество способно накапливаться в тканях головного мозга, костей, печени.

Согласно некоторым медицинским характеристикам, алюминий вызывает болезнь Альцгеймера, рак молочных желез. Но не все исследования подтверждены официально.

Ведь в организм человека молекулы металла попадают с питьевой водой практически каждый день.

Источник: nauka.club

Как добывается и производится алюминий в промышленных условиях

К числу наиболее распространенных металлов земной коры относится алюминий. Этот металл является наиболее легким, а также обладает хорошей теплопроводностью. Хорошо поддается механической обработке литью, хорошо гнется, вторичный по переработке. Его главные физические свойства:

- Имеет серебристый цвет (с оттенком белого);

- Легкий;

- Плотность составляет около 2713 кг на один квадратный метр;

- Температура кипения от 2518.9 градусов Цельсия;

- Высокая пластичность до 50%.

Получение алюминия

Залежи глиноземного состава присутствуют практически во всех странах мира. Начальным этапом добычи является Бокситовая руда. Это название получено в честь местности Baux, находящейся на юге Франции. Пятерку лидеров по продаже, а также добычи бокситовой породы заняли следующие страны мира:

- Россия до 4.5 млн. тонн за год;

- КНР до 13,50 млн. тонн в год;

- США до 2,5 млн. тонн за год;

- Канада до 3,5 млн. тонн в год;

- Австралия до 2,0 млн. тонн за год.

Помимо этого, сюда вошли:

- Исландия до 0,50 млн. тонн за год;

- Таджикистан до 0,43 млн. тонн за год;

- ОАЭ до 0,90 млн. тонн за год;

- Германия до 0,56 млн. тонн за год;

- Бразилия до 1,70 млн. тонн за год;

- Индия до 1,30 млн. тонн за год.

Химические свойства

Поверхность технического изделия или литейного сплава покрыта невидимой пленкой. Состоит пленка из оксида, который не способен реагировать с внешними природными окислителями: водой или кислородом (H2O, O2). Благодаря этому качеству этот металл не ржавеет.

После процесса рафинирования получают чистый металлический состав. Продукт сегрегации после отливки породы содержит тяжелые элементы. Остаток кристаллического осадка применяется для раскисления металла.

Состав металлической руды:

- Cu до 0,0005 мг;

- Mg производный остаток;

- Fe до 0,0005 мг;

- Zn до 0,0005 мг;

- Al производный остаток;

- Si до 0,005 мг.

Химический состав алюминия по нормам DİN 1712:

Также Al просто реагирует со сложными и другими элементами, образуют различные соединения. Кратко условие соединения такие:

- Фтор (фторид Al) 2Al+3F2=2AlF3;

- Углерод (карбид Al) 4Al+3C=Al4C3;

- Азот (нитрид Al)2Al+N2=2AlN;

- Вода, щелочь 2Al+6H2O=2Al(OH)3+3H2 и 2AL+2NAOH+6H2O=2Na(AL(OH)4) +3H2;

- Соляная и серная кислота 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2 и 2Al+3H2SO4=Al(SO4)3+3H;

- Металлы 2Al+Cr2O3=Al2O3+2Cr.

Сырье для производства

В производство алюминия включены следующие категории химических элементов:

Нефелины. Состоят из нефелиновых сиенитов уртитов. Основные компоненты последних: апатит и нефелин. Составные части обрабатывают и получают апатитовый нефелиновый концентрат.

Алунит. Это основной сульфат алюминия и натрия. Представляет собой комплексное сырье, состоящий из серного ангидрида и щелочи.

Криолит. Соединение создают искусственно. Плавиковый шпат разводят с серной кислотой в специальных самоперемешивающихся печах. Образующуюся летучую кремнефтористую кислоту фильтруют с помощью водных башен, установленных над ваннами. После промышленный раствор очищают содой.

Следующая стадия направлена на получения криолита. Плавиковую кислоту разбавляют гидроксидом алюминия и содой, погружают в большие котлы, где происходит выплавка металлической руды. Криолит оседает, далее его фильтруют, просушивают при температуре 150 градусов Цельсия.

Бокситовый сплав состоит из оксидов железа, кремния и гидроксидов алюминия. Данное сырье используют в качестве флюса плавильной металлургии.

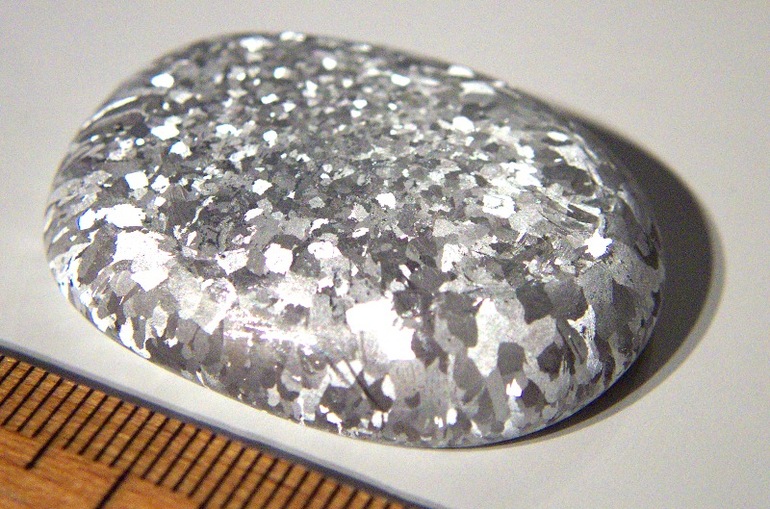

Добываемая земля выглядит как глина. Имеет однородную структуру. Часто попадается гороховидный полосчатый рисунок. Тропический климат способствует образованию качественного состава руды. Под высокими температурами минералы земной коры разлагаются, образуя конечный продукт Боксит.

Далее полученный состав очищают от примесей газов.

Алюминиевый сплав имеет прочную связь с кислородом, поэтому процесс добычи его из почвы более затруднителен, по сравнению с другими металлами. Чтобы получить нужное соединение, глинозем перерабатывают поэтапно:

- Добывают залежи металлической руды;

- Из залежей получают глинозем или оксид алюминия;

- Далее химический элемент расщепляют в расплавленном электролите.

Последний пункт процесса переработки получил название Холла-Эру в 1886 году. Главными разработчиками современного метода плавления стали Чарльз Холл и Пол Эру.

Для производства одной тонны серебристого состава требуется 2000 кг. глинозема, 40 кг. фторида, 70 кг. криолита и около 600 кг. графитовых электродов.

Необходимое оборудование

Литейный завод для обработки алюминия использует технологические разработки:

- Электролизная ванна (электролизный способ);

- Сосуд для рафинации.

Электролизеры существуют разных размеров. Выпускаются емкости с само обжигающимся анодом и верхним токоотводом или уже с обожжённым анодом.

Ванна с обожжёнными анодами более мощная и производительная. Она меньше выделяет вредных веществ, чем ее предшественница. По форме это прямоугольное приспособление с днищем внутри глубиной до 0,5 метров. Электрическая мощность ванны зависит от поступающего тока к ней. Сила тока колеблется от 30 кА до 250 кА.

Поверхность стен обтянута кожухом из стали. Внутри дополнительный слой шамота, поверх которого наложены угольные плиты. Низ так же образован угольными блоками.

Емкость для рафинации напоминает электролитную емкость. Состоит из угольной подины. К сосуду проведены теплоизолирующие футеровки и провода под напряжением. Температура нагрева достигает до +1000 градусов Цельсия.

Помимо электролитов используют охлаждающие печи и сосуды для выпаривания жидкости. На нашем сайте есть подробное видео по производству металлической руды.

Одной из мировых новинок является добыча металла с использованием электрохимического инертного анода. Эта технология не выбрасывает в атмосферу углекислый газ, а наоборот выделяет чистый кислород. Одна емкость может произвести более 8000 тонн кислорода в год. В настоящее время в промышленности осуществляется запуск нового оборудования.

Технологии производства алюминия

Металл получают путем извлечения глинозема из бокситовых руд. Его производят тремя методами:

- Кислотным растворением алюминия;

- Щелочным растворением алюминия;

- Электролитическим методом.

Часто применяемые методы получения металла — это щелочное растворение алюминиевой руды и электролитическое получение алюминия. Щелочь быстро растворяет химический раствор алюминия. Смесь разбавляют гидроксиподом алюминия. Изготовление происходит поэтапно:

- Глиноземный состав измельчают с добавлением щелочи или извести до однородной консистенции;

- Дробленую пульпу закладывают в автоклав при температуре +240 градусов Цельсия и выщелачивают при больших температурах;

- В растворе алюминат натрия и силиката натрия образуется нерасщепляемый элемент натриевый алюмосиликат. Отходы раствора фильтруют путем добавления разбавленной смеси щелочи при температуре +140 градусов Цельсия;

- Металлический раствор перекачивают в декомпозеры (ванны с размешивающим приспособлением) с добавлением гидроокиси. Там извлекается гидроокись алюминия при пониженной температуре (+80 градусов Цельсия);

- Получившуюся смесь отправляют на кальцинацию. Температура печи достигает +1300 градусов Цельсия, при вращении печи консистенция полностью испаряет влагу.

Процесс электролиза

Электролитическое восстановление происходит путем размещения металлической породы глинозема в электролиз каждые пол часа. Там при температуре около 1000 градусов Цельсия обжигается сырье. Промышленные масштабы позволяют использовать ванны с обожжёнными анодами для металлической руды:

- Сырье погружают в сосуд, где происходит реакция алюмелевой руды;

- Из окиси алюминия образуется хлорид алюминия;

- Соединение хлора фильтруется;

- Металл оседает на катоде.

Ванны без применения жидкого криолита экономят до 35% энергии, а также позволяют уменьшить расходы на дорогостоящий электрохимический криолит.

Рафинация металла

В ванну для рафинирования погружают алюминиевою породу после чего она делится на три составные части:

- Расплавленный глинозем (нижний слой);

- Электролит, состоящий из смеси хлорида бария, фторидов или натрия;

- Металлическая пленка (верхний слой).

Состав анода таков: никель, марганец, свинец или олово. Допускается незначительное присутствие магния, который отсеивается хлором флюсом. В конечном результате получается 99,9% алюминий.

Металлический элемент применяют для создания транспортных средств, возведения зданий или сооружений, а также конструирования электронных приборов или электрической проводки. Металл обладает сохранением своих первоначальных качеств, что позволяет использовать состав в производстве повторно.

Разрабатываются новые технологии выплавки металлических сплавов, позволяющие экономично расходовать электроэнергию, а также мировые запасы руды.

Рекомендуем также к прочтению:

Источник: oxmetall.ru