Алюминий — мягкий, легкий, серебристо-белый металл с высокой тепло- и электропроводностью. Температура плавления 660°C.

По распространенности в земной коре алюминий занимает 3-е место после кислорода и кремния среди всех атомов и 1-е место — среди металлов.

К достоинствам алюминия и его сплавов следует отнести его малую плотность (2,7 г/см3), сравнительно высокие прочностные характеристики, хорошую тепло- и электропроводность, технологичность, высокую коррозионную стойкость. Совокупность этих свойств позволяет отнести алюминий к числу важнейших технических материалов.

Алюминий и его сплавы делятся по способу получения на деформируемые, подвергаемые обработке давлением и литейные, используемые в виде фасонного литья; по применению термической обработки — на термически не упрочняемые и термически упрочняемые, а также по системам легирования.

Получение

Впервые алюминий был получен Гансом Эрстедом в 1825 году. Современный метод получения разработали независимо друг от друга американец Чарльз Холл и француз Поль Эру. Он заключается в растворении оксида алюминия Al2O3 в расплаве криолита Na3AlF6 с последующим электролизом с использованием графитовых электродов. Такой метод получения требует больших затрат электроэнергии, и поэтому оказался востребован только в XX веке.

Алюминий. Польза и действие на организм.

Применение

Алюминий широко применяется как конструкционный материал . Основные достоинства алюминия в этом качестве — легкость, податливость штамповке, коррозионная стойкость (на воздухе алюминий мгновенно покрывается прочной пленкой Al2O3, которая препятствует его дальнейшему окислению), высокая теплопроводность, неядовитость его соединений. В частности, эти свойства сделали алюминий чрезвычайно популярным при производстве кухонной посуды, алюминиевой фольги в пищевой промышленности и для упаковки.

Основной недостаток алюминия как конструкционного материала — малая прочность, поэтому его обычно сплавляют с небольшим количеством меди и магния (сплав называется дюралюминий ).

Электропроводность алюминия сравнима с медью, при этом алюминий дешевле. Поэтому он широко применяется в электротехнике для изготовления проводов, их экранирования и даже в микроэлектронике при изготовлении проводников в чипах. Правда, у алюминия как электротехнического материала есть неприятное свойство — из-за прочной оксидной пленки его тяжело паять.

Благодаря комплексу свойств широко распространен в тепловом оборудовании.

Внедрение алюминиевых сплавов в строительстве уменьшает металлоемкость, повышает долговечность и надежность конструкций при эксплуатации их в экстремальных условиях (низкая температура, землетрясение и т.п.).

Алюминий находит широкое применение в различных видах транспорта. На современном этапе развития авиации алюминиевые сплавы являются основными конструкционными материалами в самолетостроении. Алюминий и сплавы на его основе находят все более широкое применение в судостроении. Из алюминиевых сплавов изготовляют корпусы судов, палубные надстройки, коммуникацию и различного рода судовое оборудование.

Невероятные свойства самого распространенного металла на Земле

Идут исследования по разработке пенистого алюминия как особо прочного и легкого материала.

Драгоценный алюминий

В настоящее время алюминий является одним из самых популярных и нашедших широкое применение металлов. С самого момента открытия в середине XIX века его считали одним из ценнейших благодаря удивительным качествам: белый как серебро, легкий по весу и не подверженный воздействию окружающей среды. Стоимость его была выше цен на золото. Не удивительно, что в первую очередь алюминий нашел свое применение в создании ювелирных изделий и дорогих декоративных элементов.

В 1855 г. на Универсальной выставке в Париже алюминий был самой главной достопримечательностью. Изделия из алюминия располагались в витрине, соседствующей с бриллиантами французской короны. Постепенно зародилась определенная мода на алюминий. Его считали благородным малоизученным металлом, используемым исключительно для создания произведений искусства.

Наиболее часто алюминий использовали ювелиры. При помощи особой обработки поверхности ювелиры добивались наиболее светлого цвета металла, из-за чего его часто приравнивали к серебру. Но в сравнении с серебром, алюминий обладал более мягким блеском, чем обуславливалась еще большая любовь к нему ювелиров.

Так как химические и физические свойства алюминия сначала были слабо изучены, ювелиры сами изобретали новые техники его обработки. Алюминий технически легко обрабатывать, этот мягкий металл позволяет создавать отпечатки любых узоров, наносить рисунки и создавать желаемой формы изделия. Алюминий покрывался золотом, полировался и доводился до матовых оттенков.

Но со временем алюминий стал падать цене. Если в 1854-1856 годах стоимость одного килограмма алюминия составляла 3 тысячи старых франков, то в середине 1860-х годов за килограмм этого металла давали уже около ста старых франков. Впоследствии из-за низкой стоимости алюминий вышел из моды.

В настоящее время самые первые алюминиевые изделия представляют большую редкость. Большинство из них не пережило обесценивания металла и было заменено серебром, золотом и другими драгоценными металлами и сплавами. В последнее время вновь наблюдается повышенный интерес к алюминию у специалистов. Этот металл стал темой отдельной выставки , организованной в 2000 году Музеем Карнеги в Питсбурге. Во Франции расположен Институт истории алюминия , который в частности занимается исследованием первых ювелирных изделий из этого металла.

В Советском союзе из алюминия делали общепитовские приборы, чайники и т.д. И не только. Первый советский спутник был выполнен из алюминиевого сплава. Другой потребитель алюминия — электротехническая промышленность: из него делаются провода высоковольтных линий передач, обмотки моторов и трансформаторов, кабели, цоколи ламп, конденсаторы и многие другие изделия. Кроме того, порошок алюминия применяют во взрывчатых веществах и твердом топливе для ракет, используя его свойство быстро воспламеняться: если бы алюминий не покрывался тончайшей оксидной пленкой, то мог бы вспыхивать на воздухе.

Последнее изобретение — пеноалюминий, т.н. «металлический поролон», которому предсказывают большое будущее.

Другие статьи по сходной тематике

- Основные понятия о токарной обработке и токарных станках.

- Шелкография

- Стали марок AISI 409, 430, 439 — аналоги отечественных марок 08×13, 12×17 и 08×17Т

- Гидравлические гильотинные ножницы, гильотинные ножницы с ЧПУ для раскроя и обработки листовых материалов.

- Правила нанесения обозначений шероховатости поверхностей на чертежах

Источник: tochmeh.ru

Алюминий. Нахождение в природе. Получение и применение.

Алюминий – элемент главной одгруппы третьей группы третьего периода переодической системы. Относится к группе легких металов. Наиболее распространенный в земной коре металл. Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью. Алюминий – металл серебристо-белого цвета, легкой плотности.

Слабый парамагнетик. Образует сплавы почти со всеми металами. Легко реагирует с простыми веществами. Природный алюминий состоит практически полностью из стабильного изотопа со следами . В природе алюминий в связи с высокой химической активностью встречается почти исключительно в виде соединений. Например: бокситы, глиноземы, каолинит, алюмосиликаты, берил (изумруд, аквамарин).

В настоящее время алюминий получают несколькими способами, вот один из них: алюминий получаю электролизом глинозема растворенного в расплавленном криолите. Алюминий применяют практически во всех сферах деятельности. Наприме как конструкционный маетриал, в тепловом оборудовании, в криогенной технике, как компонент термита.

Алюминий. Кислотно-основные свойства оксида и гидроксида, их применение.

Алюминий – элемент главной одгруппы третьей группы третьего периода переодической системы. Относится к группе легких металов. Наиболее распространенный в земной коре металл. Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью. Алюминий – металл серебристо-белого цвета, легкой плотности. Слабый парамагнетик. Образует сплавы почти со всеми металами.

Легко реагирует с простыми веществами. Природный алюминий состоит практически полностью из стабильного изотопа со следами .

Оксид алюминия – глинозем — — бесцветные нерастворимые в воде кристаллы. Амфотерен: с кислотами реакгирует как осноновные оксиды: С основаниями реагирует как кислотные оксиды: Оксиид алюминия применяется в ювелирной промышленности. Применяется как огнеупорный материал в виде корунда, применяется в качестве катализатора.

Гидроксид алюминия — — белое студенистое вещество, обладает амфотерными свойствами. С кислотами: , с щелочами: Используется при очстке воды, так как способен поглощать различные вещества, медицине, в промышленности в качестве «подовителя» горения.

Общая характеристика элементов iia группы. Положение в периодической системе, строение и размер атомов, физические и химические свойства простых веществ.

В IIA группу входят элементы: бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий. Все эти элементы кроме бериллия, обладают ярко выраженными металическими свойствами. В свободном состоянии представляют собой серебристо-белые вещества, более твердые чем щелочные металлы, с довольно высокими температурами плавления. По плотности все кроме радия относятся к легким металлам.

Обладают электронной формулой . Бериллий по некоторыми свойствам приближается к алюминию. Все изотопы радия – радиоактивны. В наружном электронном слое БМКСБР (по первым буквам) имеют 2 электрона., во втором снаружи слое у бериллия – 2 электрона, у остальных – 8. Внешние электроны сравнительно легко отделяются от атома.

В отношении химической активности эти элементы немногим уступают шелочным металлам. БМКСБР быстро окисляются на воздухе и могут вытеснять водород из воды при комнатной температуре. Берилий и магний взаимодействуют с водой очень медлено, из за образования пленки в виде их гидроксидов.

Физические и химические свойства БМКСБР изменяются с увеличением порядкового номера в таблице менделеева — увеличиваются радиусы атомов (от 0,113 нм), уменьшается электроотрицательность, ослабевает оксилителная способность элементов и увеличиваетсяя проявление металлических свойств. КСБ относятся к щелочноземельным металлам. Щелочноземельные металлы могут соединятся с водородом, образуя гидриды ( ). Во всех соединениях имеют степень окисленности +2.

Источник: studfile.net

Получение алюминия

Впервые металлический алюминий был получен химическим путем немецким химиком Ф.Велером в 1821 г. (восстановлением из хлорида алюминия металлическим калием при нагревании). В 1854 г. французский ученый Сент-Клер Девиль предложил электрохимический способ получения алюминия, восстанавливая натрием двойной хлорид алюминия-натрия.

Производство и получение алюминия

Металлический алюминий получают в три стадии:

- Получение глинозема (Al2O3) из алюминиевых руд;

- Получение алюминия из глинозема;

- Рафинирование алюминия.

Получение глинозема

Около 95 % всего глинозема получают из бокситовых руд.

Бокситовая руда

Боксит (фр. bauxite) (по названию местности Baux на юге Франции) – алюминиевая руда, состоящая из гидроксидов алюминия, оксидов железа и кремния, сырьё для получения глинозёма и глинозёмосодержащих огнеупоров. Содержание глинозёма в промышленных бокситах колеблется от 40 % до 60 % и выше. Используется также в качестве флюса в чёрной металлургии.

Рисунок 1 – Бокситовая руда

Обычно бокситы представляют собой землистую глиноподобную массу, которая может иметь полосчатую, пизолитовую (гороховидную) либо однородную текстуру. В обычных условиях выветривания полевые шпаты (минералы, составляющие большую часть земной коры и являющиеся алюмосиликатами) разлагаются с образованием глин, но в условиях жаркого климата и высокой влажности конечным продуктом их разложения могут оказаться бокситы, т. к. подобная обстановка благоприятствует выносу щелочей и кремнезёма, особенно из сиенитов или габбро. Бокситы перерабатывают в алюминий поэтапно: сначала получают оксид алюминия (глинозём), а затем металлический алюминий (электролитическим способом в присутствии криолита).

Основные примеси в бокситах это Fe2O3, SiO2, TiO2. К малым примесям бокситов относят: Na2O, K2O, CaO, MgO, редкоземельные элементы, Cr, P, V, F, органика.

Обычно бокситы классифицируют:

- по цвету;

- по основному минералу (чаще они бывают смешанными);

- по возрасту.

Основными критериями качества алюминиевой руды являются :

- в производстве глинозема;

- в производстве абразивных материалов;

- в производстве огнеупорных материалов;

- в качестве флюса для выплавки мартеновской стали;

- для сушки газов и чистки нефти от серы;

- в качестве красителя.

На сегодняшний день главными поставщиками боксита являются:

- Австралия – там находятся также огромные залежи Fe, Au, U, Ni, Co, Cuи др. Выгоднее покупать сырье у Австралии, чем перерабатывать свое.

- Гвинея – У России есть несколько купленных мест.

- Центральная Америка: Гайана, Ямайка, Суриман.

- Бразилия.

В Европе все месторождения истощены. Осуществляются поставки бокситов из Греции, но данное сырье является сырьем низкого качества.

Рисунок 2 – Запасы бокситов в мире

Ниже представлен основных месторождений алюминиевых руд в России.

- Первое месторождение было открыто в 1914 г. под Сант-Петербургов, рядом с городом Тихвин. На данном месторождении было построено 6 заводов. Самый большой — это Волховский алюминиевый завод. На сегодняшний день Тихвинское месторождение истощено и работает в основном на привозном сырье.

- В 1931 г. было открыто уникальное Северо-Уральское месторождение высококачественных бокситов (СУБР). Оно послужило базой для строительства в 1939 г. Уральского алюминиевого завода (УАЗ). А на основе Южно-уральского бокситового рудника (ЮУБР) был построен Богословский алюминиевый завод (БАЗ).

- Североонежское месторождение находится по дороге на Кольский полуостров. В Плане есть, но дата строительства неизвестна.

- Висловское месторождение – чистоглинистое месторождение каолитного типа. Для глинозема не используется.

- Тиманское месторождение (Республика Коми, Варкута). Канадцы заинтересованы в данном месторождении, поэтому планируют строительство заводов («Коми Суал» — холдинг).

Получение глинозема из бокситовых руд

Поскольку алюминий амфотерен, глинозем получают тремя способами:

- щелочным,

- кислотным;

- электролитическим.

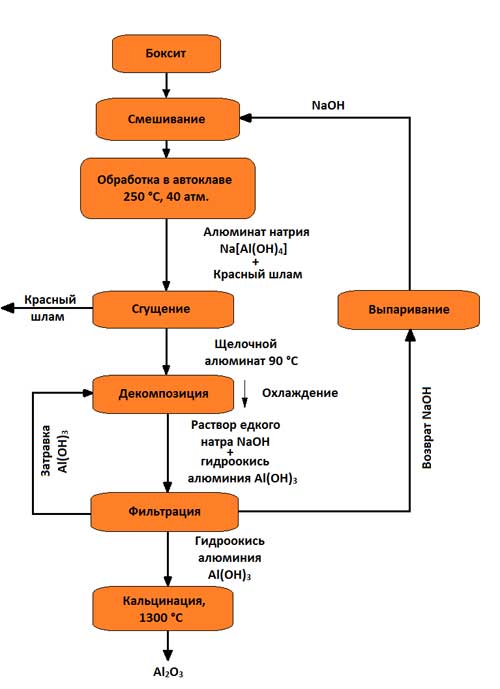

Наибольшее распространение имеет щелочной способ (метод К. И. Байера, разработанный в России в конце позапрошлого столетия и применяемый для переработки высокосортных бокситов с небольшим количеством (до 5 – 6 %) кремнезема). С тех пор техническое выполнение его было существенно улучшено. Схема производства глинозема по способу Байера представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема получения глинозема по способу Байера

Сущность способа состоит в том, что алюминиевые растворы быстро разлагаются при введении в них гидроокиси алюминия, а оставшийся от разложения раствор после его выпаривания в условиях интенсивного перемешивания при 169 – 170 °С может вновь растворять глинозем, содержащийся в бокситах. Этот способ состоит из следующих основных операций:

1. Подготовки боксита, заключающийся в его дроблении и измельчении в мельницах; в мельницы подают боксит, едкую щелочь и небольшое количество извести, которое улучшает выделение Al2O3; полученную пульпу подают на выщелачивание;

2. Выщелачивания боксита (в последнее время применяемые до сих пор блоки автоклав круглой формы частично заменены трубчатыми автоклавами, в которых при температурах 230 – 250 °С (500 – 520 К) происходит выщелачивание), заключающегося в химическом его разложении от взаимодействия с водным раствором щелочи; гидраты окиси алюминия при взаимодействии со щелочью переходят в раствор в виде алюмината натрия:

содержащийся в боксите кремнезем взаимодействует со щелочью и переходит в раствор в виде силиката натрия:

в растворе алюминат натрия и силикат натрия образуют нерастворимый натриевый алюмосиликат; в нерастворимый остаток переходят окислы титана и железа, предающие остатку красный цвет; этот остаток называют красным шламом. По окончании растворения полученный алюминат натрия разбавляют водным раствором щелочи при одновременном понижении температуры на 100 °С;

3. Отделения алюминатного раствора от красного шлама обычно осуществляемого путем промывки в специальных сгустителях; в результате этого красный шлам оседает, а алюминатный раствор сливают и затем фильтруют (осветляют). В ограниченных количествах шлам находит применение, например, как добавка к цементу. В зависимости от сорта бокситов на 1 т полученной окиси алюминия приходится 0,6 – 1,0 т красного шлама (сухого остатка);

4. Разложения алюминатного раствора. Его фильтруют и перекачивают в большие емкости с мешалками (декомпозеры). Из пересыщенного раствора при охлаждении на 60 °С (330 К) и постоянном перемешивании извлекается гидроокись алюминия Al(OH)3. Так как этот процесс протекает медленно и неравномерно, а формирование и рост кристаллов гидроокиси алюминия имеют большое значение при ее дальнейшей обработке, в декомпозеры добавляют большое количество твердой гидроокиси – затравки:

5. Выделения гидроокиси алюминия и ее классификации; это происходит в гидроциклонах и вакуум-фильтрах, где от алюминатного раствора выделяют осадок, содержащий 50 – 60 % частиц Al(OH)3. Значительную часть гидроокиси возвращают в процесс декомпозиции как затравочный материал, которая и остается в обороте в неизменных количествах. Остаток после промывки водой идет на кальцинацию; фильтрат также возвращается в оборот (после концентрации в выпарных аппаратах – для выщелачивания новых бокситов);

6. Обезвоживания гидроокиси алюминия (кальцинации); это завершающая операция производства глинозема; ее осуществляют в трубчатых вращающихся печах, а в последнее время также в печах с турбулентным движением материала при температуре 1150 – 1300 °С; сырая гидроокись алюминия, проходя через вращающуюся печь, высушивается и обезвоживается; при нагреве происходят последовательно следующие структурные превращения:

200 °C – 950 °С – 1200 °С.

В окончательно прокаленном глиноземе содержится 30 – 50 % α-Al2O3 (корунд), остальное γ-Al2O2.

Этим способом извлекается 85 – 87 % от всего получаемого глинозема. Полученная окись алюминия представляет собой прочное химическое соединение с температурой плавления 2050 ° С [7].

Получение алюминия электролизом

Электролитическое восстановление окиси алюминия, растворенной в расплаве на основе криолита, осуществляется при 950-970 °С в электролизере. Электролизер состоит из футерованной углеродистыми блоками ванны, к подине которой подводится электрический ток. Выделившийся на подине, служащей катодом, жидкий алюминий тяжелее расплава соли электролита, поэтому собирается на угольном основании, откуда его периодически откачивают (рисунок 4). Сверху в электролит погружены угольные аноды, которые сгорают в атмосфере выделяющегося из окиси алюминия кислорода, выделяя окись углерода (CO) или двуокись углерода (CO2). На практике находят применение два типа анодов:

- самообжигающиеся аноды Зедерберга, состоящие из брикетов, так называемых «хлебов» массы Зедерберга (малозольный уголь с 25 – 35 % каменноугольного пека), набитых в алюминиевую оболочку; под действием высокой температуры анодная масса обжигается (спекается);

- обожженные, или «непрерывные», аноды из больших угольных блоков (например, 1900 × 600 × 500 мм массой около 1,1 т).

Рисунок 4 – Схема электролизера

Сила тока на электролизерах составляет 150 000 А. Они включаются в сеть последовательно, т. е. получается система (серия) – длинный ряд электролизеров.

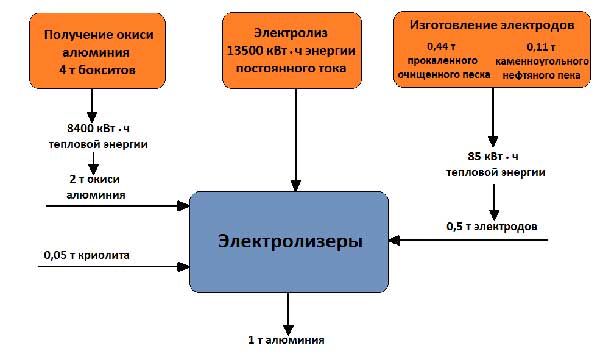

Рабочее напряжение на ванне, составляющее 4 – 5 В, значительно выше напряжения, при котором происходит разложение окиси алюминия, поскольку в процессе работы неизбежны потери напряжения в различных частях системы. Баланс сырья и энергии при получении 1 т алюминия представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Баланс сырья и энергии при получении 1 т алюминия

Вреакционном сосуде окись алюминия превращается сначала в хлорид алюминия. Затем в плотно изолированной ванне происходит электролиз AlCl3, растворенного в расплаве солей KCl, NaCl. Выделяющийся при этом хлор отсасывается и подается для вторичного использования; алюминий осаждается на катоде.

Получение рафинированного алюминия

Для алюминия рафинирующий электролиз с разложением водных солевых растворов невозможен. Поскольку для некоторых целей степень очистки промышленного алюминия (Al 99,5 – Al 99,8), полученного электролизом криолитоглиноземного расплава, недостаточна, то из промышленного алюминия или отходов металла путем рафинирования получают еще более чистый алюминий (Al 99,99 R). Наиболее известен метод рафинирования — трехслойный электролиз.

Рафинирование методом трехслойного электролиза

Одетая стальным листом, работающая на постоянном токе (рисунок 6) ванна для рафинирования состоит из угольной подины с токоподводами и теплоизолирующей магнезитовой футеровки. В противоположность электролизу криолитоглиноземного расплава анодом здесь служит, как правило, расплавленный рафинируемый металл (нижний анодный слой).

Электролит составляется из чистых фторидов или смеси хлорида бария и фторидов алюминия и натрия (средний слой). Алюминий, растворяющийся из анодного слоя в электролите, выделяется над электролитом (верхний катодный слой). Чистый металл служит катодом. Подвод тока к катодному слою осуществляется графитовым электродом.

Рисунок 6 — Схема электролизера с передним горном для рафинирования алюминия (по Фульда — Гинзбергу)

1 – алюминиевый расплав; 2 – электролит; 3 – рафинированный алюминий высокой частоты; 4 – катод из графита; 5 – магнезитовая стена; 6 – передний горн; 7 – изолирующий слой; 8 – боковая изоляция; 9 – угольная подина; 10 – анодный токопровод; 11 – изоляция подины; 12 – железный короб; 13 – крышка

Ванна работает при 750 – 800 °С, расход электроэнергии составляет 20 кВт ч на 1 кг чистого алюминия, т. е. несколько выше, чем при обычном электролизе алюминия.

Металл анода содержит 25 – 35 % Cu; 7 – 12 % Zn; 6 – 9 % Si; до 5 % Fe и незначительное количество марганца, никеля, свинца и олова, остальное (40 – 55 %) – алюминий. Все тяжелые металлы и кремний при рафинировании остаются в анодном слое. Наличие магния в электролите приводит к нежелательным изменениям состава электролита или к сильному его ошлакованию. Для очистки от магния шлаки, содержащие магний, обрабатывают флюсами или газообразным хлором.

В результате рафинирования получают чистый алюминий (99,99 %) и продукты сегрегации (зайгер-продукт), которые содержат тяжелые металлы и кремний и выделяются в виде щелочного раствора и кристаллического остатка. Щелочной раствор является отходом, а твердый остаток применяется для раскисления.

Рафинированный алюминий имеет обычно следующий состав, %: Fe 0,0005 – 0,002; Si 0,002 – 0,005; Cu 0,0005 – 0,002; Zn 0,0005 – 0,002; Mg следы; Al остальное.

Рафинированный алюминий перерабатывают в полуфабрикат в указанном составе или легируют магнием (таблица 1).

Таблица 1 – Химический состав алюминия повышенной чистоты и первичного алюминия по DIN 1712, лист 1

Источник: metalspace.ru